基于肌筋膜经线理论手法治疗第三腰椎横突综合征的临床观察

2019-11-14邱峰张贤刘一奇李小军尹恒刘英杰

邱峰, 张贤, 刘一奇, 李小军, 尹恒, 刘英杰

(1.南京中医药大学,江苏南京 210023;2.南京中医药大学附属无锡医院脊柱骨科,江苏无锡 214071;3.贵州中医药大学,贵州贵阳 550002)

第三腰椎横突综合征是临床常见病,患者发病时出现第三腰椎横突处明显酸痛,甚至剧痛并伴有下肢疼痛。推拿治疗第三腰椎横突综合征疗效确切[1],同时,由于以中医理论为指导探寻有效治疗部位方法的多样性,如何确定更有效的治疗部位,提高疗效,仍然是当前临床治疗的难点。本研究运用前瞻性研究及两种不同方法探寻有效治疗部位,观察其疗效,现将研究结果报道如下。

1 对象与方法

1.1研究对象及分组选取2014年3月至2014年5月在无锡市中医医院病房及门诊收治的60例明确诊断为单侧第三腰椎横突综合征的患者为研究对象。按随机数字表将患者随机分为观察组和对照组,每组各30例。本研究获医院伦理委员会审议通过。

1.2诊断标准参照《第三腰椎横突综合征》诊疗指南的诊断标准[2]。

1.3纳入标准①腰部长期劳损或者腰部单一姿势时间过长;②腰部慢性、间歇性酸胀、疼痛乏力;③酸痛部位广泛,但不能指出具体的疼痛点,腰部容易疲劳;④单一姿势难以维持,劳动后腰部症状明显加重;⑤慢性期无明显体征,急性发作时,腰部肌张力增高,运动功能受限,第三腰椎横突顶端有压痛,呈结节状或条索状,下肢反射、肌力、皮肤知觉均属正常;⑥单侧第三腰椎横突综合征患者;⑦年龄18~60岁;⑧患者自愿参加本研究并签署知情同意书。

1.4排除标准①合并皮下血肿、皮肤破损、皮肤溃疡、椎骨及附件骨折、结核、肿瘤、骨质疏松症、腰椎滑脱等的患者;②伴有严重心、脑、肝、肾疾病的患者;③精神病患者;④妊娠或哺乳期妇女。

1.5脱落标准①中途自动退出临床研究者;②治疗过程中接受其他药物治疗者;③出现严重不良反应者。

1.6治疗方法

1.6.1 对照组 患者取俯卧位,术者先于双侧第三腰椎横突处施按揉法,随后作与条索状硬结垂直方向的弹拨,手法要柔和,并配合揉法以消散瘀结之肿。在条索状硬结稍柔软后,沿双侧骶棘肌部位施用㨰法,待肌肉放松后,配合腰部后伸等被动运动。患者仰卧位,术者用手掌按揉大腿内收肌。结合“4”字形被动运动,于内收肌部位施以㨰法。患者坐位,术者以小鱼际擦法沿背部双侧骶棘肌施术,以透热为度[2,3],每周3次。

1.6.2 观察组 沿双侧竖脊肌所在的浅背线、螺旋线,腰大肌所在的深前线、腹横肌、腰方肌延续之腰背筋膜所在的功能线[4],以适当的压力由轻到重逐渐加压,沿各线探寻局限性的、传导性的压痛点,当患者认定这种疼痛具有熟悉感时,即予标记,各点按揉、弹拨60 s,同一经线上两点间施以㨰法60 s,各点所在肌肉行体位牵张手法30 s,每周3次。

1.7观察指标观察2组患者治疗前、治疗7 d后和治疗21 d后的ODI生活功能量表(中文版Oswestry功能障碍指数量表)评分[5],测量第三腰椎横突后板浅层的竖脊肌和横突尖部的腰背筋膜肌张力,采用软组织张力测试仪(日本伊藤株式会社,型号:OE220),左右双测进行测量。

1.8统计方法采用SPSS 19.0统计软件进行数据的统计分析。计量资料采用均数±标准差)表示,组内比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验;计数资料采用率或构成比表示,组间比较采用卡方检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者基线资料比较观察组30例患者中,男16例,女14例;年龄25~60岁,平均(41.77±10.07)岁;病程(16.77±1.17)d。对照组30例患者中,男17例,女13例;年龄27~60岁,平均(41.27±10.31)岁;病程(15.70±3.56)d。2组患者的性别、年龄、病程等一般情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05),表明2组患者的基线特征基本一致,具有可比性。

2.2 2组患者脱落病例比较研究过程中,观察组脱落1例,对照组脱落2例。最终观察组29例,对照组28例完成统计。

2.3 2组患者治疗前后ODI评分比较表1结果显示:治疗前,2组患者ODI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗7 d和21 d后,2组患者的ODI评分明显改善(P<0.05),且治疗7 d后,观察组的改善作用优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组患者治疗前后ODI评分比较Table 1 Comparison of ODI scores in the two groups before and after treatment s,s/分)

表1 2组患者治疗前后ODI评分比较Table 1 Comparison of ODI scores in the two groups before and after treatment s,s/分)

①P<0.05,与治疗前比较;②P<0.05,与同期对照组比较

治疗21 d后4.73±2.12①4.70±2.47①0.050 0.960组别对照组观察组N 28 29治疗前11.17±3.38 10.57±3.82 t P治疗7 d后8.20±2.93①5.37±1.61①②4.620 0.000

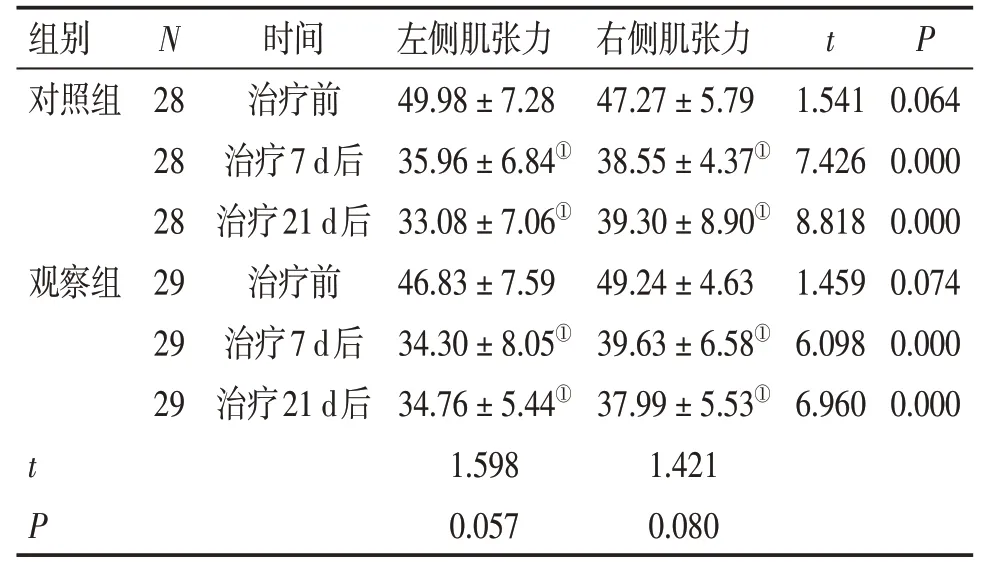

2.4 2组患者肌张力比较表2结果显示:治疗前,2组患者左、右侧肌张力比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗7 d和21 d后,2组患者双侧肌张力均明显改善(P<0.05),但与对照组比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

表2 2组患者肌张力比较Table 2 Comparison of the muscle tension in the two groups s,F/N)

表2 2组患者肌张力比较Table 2 Comparison of the muscle tension in the two groups s,F/N)

①P<0.05,与治疗前比较

组别对照组N t P观察组28 28 28 29 29 29时间治疗前治疗7 d后治疗21 d后治疗前治疗7 d后治疗21 d后1.541 7.426 8.818 1.459 6.098 6.960 0.064 0.000 0.000 0.074 0.000 0.000 t P左侧肌张力49.98±7.28 35.96±6.84①33.08±7.06①46.83±7.59 34.30±8.05①34.76±5.44①1.598 0.057右侧肌张力47.27±5.79 38.55±4.37①39.30±8.90①49.24±4.63 39.63±6.58①37.99±5.53①1.421 0.080

3 讨论

第三腰椎横突综合征是由于第三腰椎横突周围组织的损伤,造成慢性腰痛,出现以第三腰椎横突处明显压痛为主要特征的疾病,亦称第三腰椎横突滑囊炎或第三腰椎横突周围炎。因其可影响临近的神经纤维,故常伴有下肢疼痛。手法推拿治疗被公认为有效的治疗方法。传统推拿流派众多,其共同点是不仅主要在第三腰椎横突处施以点、按、揉、弹拨及擦法,而且在“阿是穴”施以同样的操作。但传统理论并未给出探寻“阿是穴”较为明确的方法,使“阿是穴”的寻找具有一定的随意性。

由于第三腰椎处于腰椎前凸的顶部,横突最长,是腰部的活动中心,附着横突尖部的肌肉或筋膜所受拉力和摩擦力也最大,当超出承受能力后,可致纤维撕裂出现炎性肿胀、充血、渗出或血肿机化所致的瘢痕刺激周围神经,引起腰肌或神经支配区的肌肉痉挛和疼痛。竖脊肌位于腰椎横突后板,前侧有腰大肌和腰方肌。腰背筋膜深层行于竖脊肌和腰方肌之间,借集合纤维附着于腰椎横突末端,向上附着于第12肋,向下附着于髂骶嵴。腹横肌行于腰方肌外侧缘时移行于腰背筋膜,附着于横突末端。而腰方肌位于腰椎外侧,腰背筋膜的前面,向上延伸附着于第12肋的内侧,并分出肌纤维小束止于腰椎横突末端[6]。

尽管以上附着于第三腰椎横突的各肌肉收缩时,都能够使第三腰椎产生应力,但是在筋膜网络内,会因为协同的作用而影响非直接附着于第三腰椎横突的相关肌肉,而肌筋膜经线正是因为功能上与解剖上的一致而将这些肌肉和连接其间的筋膜形成“肌筋膜经线”,这一概念超越了单一肌肉运作的思维,建立了肌肉的整体观,而根据“木桶理论”,我们可以在整条线上找到受损最明显的肌肉,也即最弱的那块“木板”进行治疗,这为我们探寻“阿是穴”提供了一种方法。

与传统方法治疗第三腰椎横突综合征相比,在相关肌肉所在的肌筋膜经线上寻找“阿是穴”,虽然肌张力的变化与长期疗效无显著差异,但短期疗效更好,能更快地减轻患者的痛苦。至于“阿是穴”与肌筋膜理论中的“触发点”(trigger point)是否相同,本文不能给出定论,需要后续全面深入的研究。

自2001年Myers提出肌筋膜经线后,虽然肌筋膜经线理论目前仍是一种假说,仅有初步的解剖证据,需要客观的事实进一步证实[4],但依然引起临床医师的广泛兴趣与应用。肌筋膜线是以肌肉骨骼系统为依托而形成的解剖路线图,其体表投影与经络循行高度相似,具有协助运动并提供稳定性的特征。Dorsher[7]等将目前整理出的10条肌筋膜经线与经络在走行路径方面进行整体比较,发现有8条肌筋膜经线与9条正经相似,其中螺旋线与足太阳和足阳明经[8]、侧线与足少阳经[9]有密切关系,浅背线与足太阳经及前表线与足阳明经在循行上相似[10],进一步理解肌筋膜经线与经络在传导张力、产生运动和维持姿势方面的作用,可丰富对中医传统整体观与“阿是穴”的认识,进而有利于提高治疗水平。