SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统治疗良性阵发性位置性眩晕的疗效观察

2019-11-13雷杰,杨飞,李玲

雷 杰,杨 飞,李 玲

(四川省德阳市人民医院 a.耳鼻咽喉头颈外科;b.耳鼻喉听力中心,四川 德阳 618000)

良性阵发性位置性眩晕(begin paroxysmal positional vertigo,BPPV)发病率高,占周围性眩晕的17%~20%[1],且BPPV可发生于各个年龄段人群,尤其在50~60岁人群中发病率较高[2],影响患者身心健康。手法复位已被证实为治疗BPPV的有效治疗手段[3],对于后半规管BPPV采用Epley法或Semont法复位,水平半规管BPPV采用Barbecue翻滚法或Gufoni法,但因临床经验不足、治疗手法不规范或存在复杂BPPV等,BPPV手法复位在我国推广与临床应用受限[4]。SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统通过可控的旋转角度和旋转速度将半规管中脱落的结石精准复位,弥补了传统手法复位的不足,可通过患者整个身体的运动而快速有效治疗BPPV[5,6]。本文主要分析我院采用SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统治疗BPPV患者的疗效及对其主客观症状、生活质量、复发率等的影响,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取德阳市人民医院2018年5~8月收治的BPPV患者113例,纳入标准:①符合BPPV诊断标准[7],有头部运动至某一特定位置出现短暂眩晕的病史;②变位性眼震试验阳性,且有短暂的潜伏期与疲劳性;③未合并其他可导致眩晕疾病或严重心脑血管疾病。排除标准:①MRI或头颅CT检查诊断为脑梗死及脑出血,引起的眩晕症;②经神经耳科学检查确认为其他神经系统与迷路问题导致的眩晕症;③合并其他耳部疾病。采用随机数字表法分为A组56例、B组57例,其中A组男15例,女41例;年龄18~88岁[(53.18±5.49)岁];病变部位:右后半规管:21例,左后半规管:16例,右水平半规管:6例,左水平半规管:9例,右水平嵴帽:2例,左水平嵴帽2例,B组中男19例,女38例;年龄20~86岁[(52.79±5.67)岁];病变部位:右后半规管:19例,左后半规管:19例,右水平半规管:9例,左水平半规管:5例,右水平嵴帽:2例,左水平嵴帽2例,多管BPPV 1例,两组一般资料比较,差异无统计学意义(P> 0.05),有可比性。知情同意本研究并签署知情同意书。

1.2 治疗方法A组:采用全自动化SRM-IV前庭功能诊断治疗系统治疗BPPV,经电脑程序控制,主要由硬件系统(全自动三维运动旋转座椅、无线视频眼球运动摄取采集器,座椅可经水平或垂直方向旋转,眼罩中安装有无线红外摄像头)、软件系统(BPPV诊断与治疗计算机软件程序,含前庭功能检查、视频眼球运动存储分析程序、三维运动旋转椅旋转角度与速度控制程序)、后台工作站(对BPPV制定检查治疗方案,含眼球运动显示窗、眼震曲线显示窗、运动转移位置显示窗、随转椅运动而改变的三维双侧耳蜗前庭系统解剖显示窗)构成,记录旋转刺激过程中受试者的眼球运动,并将其显示于电脑屏幕上,经甩头试验、位置试验、翻滚试验,诊断出半规管耳石脱落位置,按照特定的角度和速度使用全自动化SRM-IV前庭功能诊疗系统进行复位治疗。B组:使用手法复位进行治疗,同样采用甩头试验、位置试验、翻滚试验,对于外半规管BPPV进行Barbecue翻滚法,后半规管BPPV采用Epley管石复位法,前半规管BPPV采用Semont管石复位法诊断出半规管耳石脱落位置,按照特定角度与速度手法进行复位治疗。治疗后1周、1个月、3个月回访。

1.3 观察指标①记录两组治愈时间及治疗有效率,疗效评估标准[5]:痊愈:病理性眼震能引出,眩晕与眼震均消失,且患者体位改变未见眩晕症状;有效:眩晕与眼震均减轻但未消失,体位改变仍有轻度眩晕症状,无效:眩晕与眼震无变化甚至加剧、转变为其他类型,治疗有效率=(痊愈数+有效数)/总例数×100%。②采用眩晕调查问卷(UCLA-DQ)、运动敏感度指数量表(MSQ)比较两组治疗前、治疗后3个月内主客观症状改善情况,UCLA-DQ问卷共5项,每项含5个选项,眩晕频率分为罕有、有时有、约1/2时间有、经常有、持续有,记1~5分,眩晕程度分为非常轻、轻度、中度、中重度、重度,依次记1~5分,得分越高主观症状改善效果越差。MSQ量表含17个条目,每个条目分为眩晕症状强度(0~5分)、眩晕持续时间(0~3分)两个方面,总分为所有条目得分之和,满分0~136分,得分越高客观症状改善效果越差。③采用主观舒适度问卷评估治疗前、治疗后3个月内舒适度,该表从眩晕、平衡障碍、恶心、呕吐、头部充血、恐惧感五个方面进行评估,每个项目记1~4分,1分为极度不舒适,2分为不舒适,3分为舒适,4分为较舒适,总分5~20分,得分越高舒适度越高;④采用眩晕障碍量表(DHI)评估两组治疗前、治疗后3个月内生活质量,该表包括躯体(P)、情感(E)、功能(F)三个方面,共25个条目,每项均按否、有时、是依次记0、2、4分,满分100分,得分越高生活质量越差;⑤记录两组治疗后1周复位并发症发生率及治疗后1个月、3个月复发率。

1.4 统计学方法采用SPSS 19.0软件处理数据,计数资料以%表示,采取χ2检验;计量资料以均数±标准差表示,行t检验,组内不同时点计量资料比较采用重复测量数据的方差分析及LSD-t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治愈时间及治疗有效率比较A组治愈时间(6.15±0.65)d短于B组(6.98±0.72)d,差异有统计学意义(t=6.429,P<0.01)。A组1次性治疗有效率、第2次治疗有效率分别为94.64%(53/56)、92.86%(52/56),均明显高于B组80.70%(46/57)、78.95%(45/57),差异有统计学意义(χ2=5.058、4.497,P<0.05)。

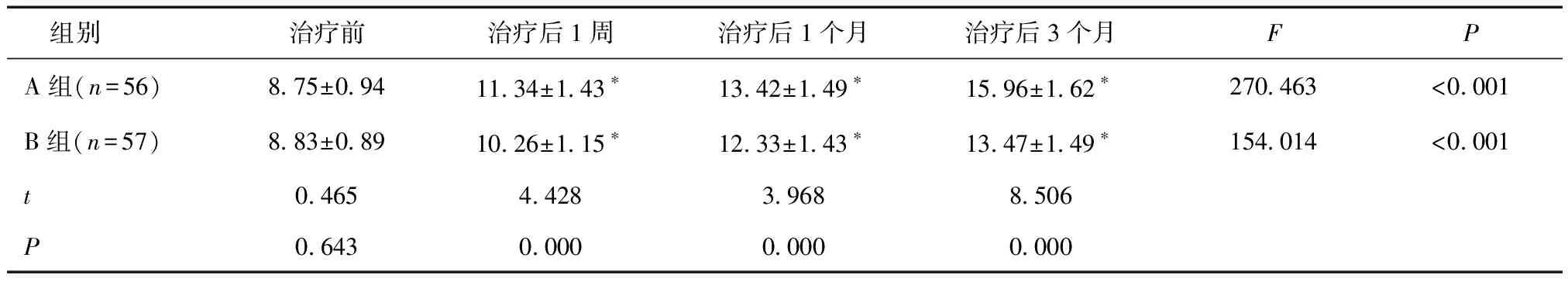

2.2 两组主客观症状改善情况比较A组治疗后1周、1个月、3个月UCLA-DQ中眩晕频率与眩晕程度、MSQ评分均低于B组(P<0.05)。见表1。

表1 两组主客观症状改善情况比较 (分)

*与治疗前比较,P<0.05;#与B组比较,P<0.05

2.3 两组舒适度比较A组治疗后1周、1个月、3个月舒适度评分高于B组(P<0.01)。见表2。

表2 两组舒适度比较 (分)

*与治疗前比较,P<0.05

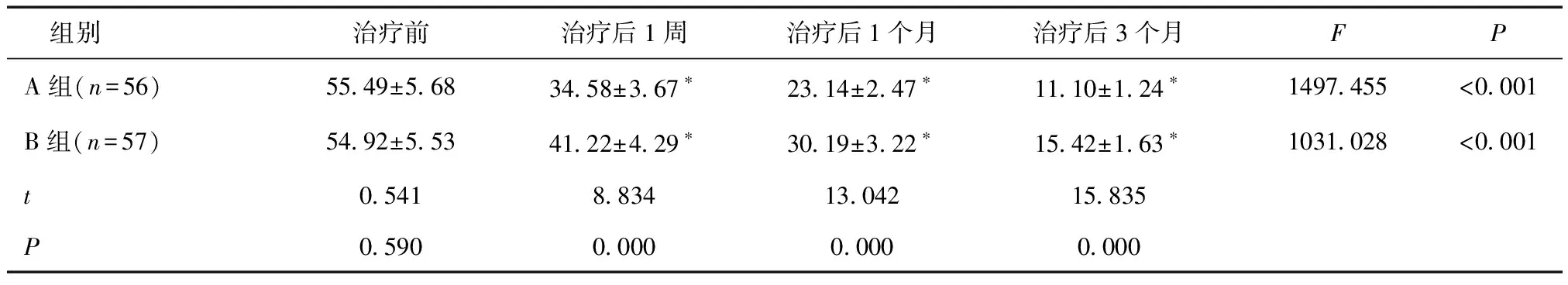

2.4 两组DHI评分比较A组治疗后1周、1个月、3个月DHI评分低于B组(P<0.01)。见表3。

表3 两组DHI评分比较 (分)

*与治疗前比较,P<0.05

2.5 两组并发症发生率比较A组治疗后1周出现头昏、头部不清晰各1例,对照组出现头昏4例,头部不清晰3例,嗜睡2例,均在持续数天后自行缓解,A组并发症发生率3.57%(2/56)低于B组15.79%(9/57),差异有统计学意义(χ2=4.799,P<0.05)。

2.6 两组复发率比较A组治疗后1个月、3个月复发率分别为3.57%(2/56)、5.36%(3/56),与B组5.26%(3/57)、5.26%(3/57)比较,差异无统计学意义(P> 0.05)。

3 讨论

BPPV为眩晕中较常见类型,终身患病率为2.4%,且女性发病率约为男性的2倍,随眩晕医学的发展,前庭诊疗设备的更新,BPPV的诊疗越来越精确化[8]。经传统耳石复位可快速缓解患者临床症状,减轻眩晕患者痛苦,但因临床治疗中手法规范与医生经验问题,导致临床疗效不稳定,治疗的精准性及有效率不足,并发症发生率较高[9]。SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统弥补了传统手法复位中颈部因素影响效果、不适合手法复位而放弃治疗、手法不熟练和不准确而疗效较差等不足,通过将受试者整个身体固定于设备,在身体整体变化状态下以视频眼罩观察眼震情况,复位效果可靠,可重复性强,近年来在BPPV中得到了应用[10]。

以往对于BPPV,主要依靠经典的Dix-Hallpike与滚转试验等方法评估患者眼震方向以明确诊断,在这些方法中标准的体位改变方向与变换速度为准确判断病变半规管的必要条件,且在复位治疗中精确的角度控制与特定速度的体位翻转为一次性治疗成功的关键[11]。本研究显示,A组治愈时间短于B组,说明SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统可缩短BPPV治愈时间,而A组1次性治疗有效率、第2次治疗有效率高于B组,与孙家兰等[12]报道的SRM-Ⅳ前庭功能检查与诊疗系统治疗后半规管及水平半规管BPPV的1次治愈率、1次有效率及2次痊愈率、2次有效率均高于经典手法复位的结果一致,说明SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统在BPPV诊疗中有较高应用价值。全自动SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统利用三维空间的特点,避免了部分患者因肥胖、恐惧心理、颈部活动受限等无法配合的因素,弥补手法复位的不足,为BPPV患者提供更广泛的治疗选择,此外该系统由机械、电子及图像处理技术相结合,而在三个轴方向上随意转动,为BPPV的复位治疗提供一种直观、准确、快捷而又安全可靠的新手段[13],因此本研究A组的主客观症状改善效果也明显优于B组。

本研究也显示,A组治疗后1周、1个月、3个月舒适度评分高于B组,而DHI评分较B组低,这与牛传贵等[14]的研究结果一致,说明SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统的应用,不仅能提高BPPV患者诊疗舒适度,也能提高其生活质量。与上述研究不同的是,本研究也发现,A组治疗后1周并发症发生率较B组低,两组治疗后1个月、3个月复发率比较差异无统计学意义,证实SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统较经典手法复位治疗可明显降低并发症,对复发率无明显影响。手法复位常受操作者经验不足、操作不统一及操作不规范、操作不便等限制,而使治疗效果参差不齐,而SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统对BPPV的诊断与复位可达到自动化精确的定位、定量及定速,在全自动过程中,患者身体固定在设备上,通过变换身体位置而进行复位,且能精准控制患者转动体位的角度,提高操作准确性,经仪器内程序操作控制复位治疗椅,匀速或变速多方向旋转,运动速度可达180°/s,加速度可达200°/s,并充分震荡引起淋巴液流动,使半规管内脱落的耳石借重力作用自垂直的半规管总脚或水平半规管的长臂而回到前庭椭圆囊,提高了舒适度,另外该诊疗系统中所用的视频眼罩在运行过程中能清晰过程患者眼震电图,减少裸眼视觉观察的误差,提高对耳石定位的准确率,这在手法复位中难以完成[15]。但本研究也发现,A组第1次治疗中有3例无效,第2次治疗中有4例无效,这可能与患者对SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统耐受力差、配合度与心理承受能力不足等有关,因此在采用SRM-Ⅳ前庭功能诊疗系统前可与患者充分沟通,缓解其紧张、焦虑心理,提高其配合度,达到最佳疗效。

综上所述,SRM-Ⅳ眩晕诊疗系统在BPPV患者中有较高应用价值,不仅能改善其主客观症状,也能提高患者舒适度、生活质量,降低并发症,值得在临床推广实践。