“有+V/VP”格式探析

2019-10-06徐金枝

徐金枝

摘 要:以汉语中的特殊语法语用现象“有+V/VP”格式为研究对象,探讨这一现象出现的可能性、必然性和合理性。调查分析了“有+V/VP”格式在现代语言环境中的使用情况,阐述这一格式的语法、语用功能与语法化过程,揭示其演进规律与发展的必然趋势。

关键词:“有+V/VP”;使用情况;语法化

朱德熙先生在《语法讲义》(1982)中指出:“准谓语动词既能带名词宾语,也能带动词宾语,可是能带的动词宾语是有限制的。例如‘有不能说‘*有写、*有去、*有喜欢、*有同意,能说‘有准备、有演出、有计划等。”[1](P60)我们知道,语言是社会的一面镜子,随着时代的发展,语言也在不断发生变化。朱先生所指出的当时那些不符合语法规范的“有”,现在却被人们频繁使用。我们发现,在现代社会中,很多人尤其是青年群体特别喜欢使用“有+V/VP”格式进行表达,在各类报刊、文艺作品、媒体网络中都可以见到这一格式。需要说明的是,这里的“V”指动词,“VP”指动词短语,“有+V/VP”格式是指“有”后面跟动词或动词短语。本文主要是从语法、语用的角度,对“有+V/VP”格式的历时演变进行描述,调查它在现代语言环境中的使用情况,并探讨其语法化历程。

一、“有+V/VP”格式的历时演变

(一)古代汉语

就现有的古文献资料来看,在古代汉语中,“有+V/VP”格式的用例并不是很多。《古代汉语词典》(1998)有关“有”的释义中,曾提及“有”的一种特殊用法,即“有”处在动词前面时,相当于助词,没有实在意义[2](P1903)。例如:

女子有行,远父母兄弟。(《诗经·邶风·泉水》)

灌夫有服,过丞相。(《史记·魏其武安侯列传》)

例(1)中的“行”是指出嫁,“有行”仍指出嫁;例(2)中的“服”是指服丧、居丧,“有服”仍指服丧、居丧。可见,此处“有+V”中的“有”都没有实际意义。这种特殊用法和现代汉语特别是口语中的用法较为相似。

除了《古代汉语词典》所举的两个用例外,我们还从上古、中古以至近古汉语中发现了“有+V/VP”格式的用法。例如:

(3)吾私有讨于午也,二三子唯所欲立。 (《左传·定公十三年》)

(4)皆古圣人也,吾未能有行焉。(《孟子·公孙丑上》)

(5)且吾子之心有出焉,可征訊也。(《国语·晋语八》)

(6)苟不记之笔墨,未免有辜彼苍之厚。(清代沈复《浮生六记》)

从上述例句可以发现,在古代汉语中,主要是采用“有+V”形式,“有+VP”格式基本没有见到;而且“有+V”出现的频次也不是很多。

(二)现代汉语

与古代汉语相比,“有+V/VP”格式在现代汉语中出现频率较高,这一格式不仅在文学作品、网络媒体中得到广泛运用,而且也被一些权威性的语言类工具书所收录。

1.语言类工具书中的“有+V/VP”格式

《现代汉语词典》(第6版)收录了有关“有”的释义与用法。其中,“有”可以在某些动词前面组成套语,表示客气的意思,如“有劳,有请”等。此处的“有”和后面的动词构成了固定搭配,在日常口语中的使用频率较高,是长期历史发展演变的结果。与此同时,这里的“有”带有一定的主观色彩,与近义词“劳烦、劳驾”还是有所差异的。

此外,《现代汉语词典》(第6版)还收录了“有+V/VP”格式的其他用例。例如:

(7)有赖于:基于或取决于。任务是否能提前完成,这有赖于大家共同的努力。

(8)有碍:有所妨碍。街头的小广告有碍市容。

(9)有待:要等待。这个严峻的问题有待人们的进一步研究。

(10)有救:有可能挽救或补救。有了这个药,病就有救了!

(11)有染:指与坏人坏事有关系或者指男女之间有不正当关系。与黑社会有染。

在这些例子中,“有+V”都属于固定搭配,这里的“有”均不能省略,这些词语在现代汉语口语中的应用也十分普遍。需要指出的是,例(8)中的“有碍”是“有+所+V”的省略结构,这种情况也可归入“有+V/VP”格式。

吕叔湘《现代汉语八百词》(2015)在对“有”进行解释时,曾专门论及“有+所+V”的用法。此书指出,“有+所+V”中的动词多为双音节词,这一格式多用于书面语[3](P631)。例如:

(12)今年年初的这些产品不仅在质量上有所提高,在其数量上也有所增长。

这里的“有所提高”“有所增长”和前面提到的“有所妨碍”是不同的,因为“增长,提高”是述补型,而“妨碍”是联合型。

《现代汉语八百词》(2015)还对“有+N+V”进行了分析,指出它常用于兼语句的前一部分[3](P631)。例如:

(13)屋里好像有人说话。

(14)河面上仿佛有几条小船开过来了。

(15)百货大楼里有这种尼龙卖。

应当说,在“有”和“V”之间加入“N”是符合语法规范的,这里的“有”用来表示“领有”。不过,“有+V”中的“有”的作用不是很明确,而且不是所有的“有+V”都被大家所接受。

值得注意的是,如果“有+V/VP”符合语法规范的话,将“有”和“V”换位后,又会出现不一样的情形。当“有”用在V后面时,结合紧凑,类似于一个词。不过,这两种类型在意义上基本是一样的。例如:

(16)铜镜上刻有(有刻)花终。

(17)墙上写有(有写)“肃静”两个文字。

(18)这种水果含有(有含)多种维生素。

综上,《现代汉语词典》《现代汉语八百词》等权威性、规范化的字典和工具书都收入了“有+V/VP”的相关词条与解释,足以见出这种语法现象的认可度与接受度。

2.文学作品中的“有+V/VP”格式

我们分别选取了一些南方作家和北方作家,对他们作品中的“有+V/VP”语料进行搜寻。结果发现,在南方作家作品中,这一结构出现频次较高,尤其是台湾作家对它特别青睐,而在北方作家的作品中则较为少见。例如:

(19)“什么?”青青一震,盯着石榴问道:“有吗?他真的是有吃醋吗?我倒看他是巴不得我赶快嫁给绍谦呢!”(琼瑶《青青河边草》)

(20)正在这里,有来敲门,是容耀辉。(琦君《橘子红了》)

(21)常常听到一些大学校长说道,“我把学生当作自己的儿女看待”。学业,看电视有伤眼睛,吃饭之前要洗手,等等。(龙应台《野火集》)

我们还通过BCC语料库,对“有+V/VP”语料进行了搜寻。结果发现,在一些当代年轻作家的作品中,这一结构出现频次较高,特别是网络小说作品中这种用法十分普遍。例如:

(22)其实我有听你的话,只是我太贪睡了,所以一直把闹钟往后调。(蔡智恒《夜玫瑰》)

(23)他松了手,拖凳子坐下:“原来如此,你说吧,我有听。”“昨晚你离开醉月居之后,到何处去了?”(云中岳《无情刀客有情天》)

(24)孟庭苇就唱了首《风中有朵雨做的云》,那英有唱《雾里看花》,这些都是一个时代的经典曲目。(89《回到85年》)

由此可见,文学作品中也出现了“有+V/VP”格式,并有一定的接受度。不仅如此,文学作品中“有+V/VP”格式的出现还有一定的规律性。就地域来看,南方作家对这种格式的使用要明显高于北方作家,这在港台地区作家那里体现得尤为突出。就年龄来看,年轻作家对这种格式的使用要高于老年作家。就媒介来看,刊发在网络媒介上的文学作品对这种格式的使用呈现一种普泛化的趋向,这在网络小说那里表现得特别明显。

3.媒体网络中的“有+V/VP”格式

近些年来,各种各样的综艺节目、娱乐节目层出不穷,网络直播也如火如荼。为了增加卖点、提高收视率等,一些节目主持人或直播“网红”迎合大众趣味,“有+V/VP”格式在这些媒体中得到广泛应用。例如:

(25)以前我有听一位厦门朋友这样对自己的妻子说道:“我绝对不会让自己的儿子踏进厨房半步,那是女人才应该去的地方。”(《厦门日报》,2003-03-06)

(26)看最近她的節目有说到她在办一个全球巡回展,里面全都是她自己的照片。(微博,2013-12-19)

(27)梁冬:因为我们有吃了生冷的东西多,还有冰箱里的很多东西,雪糕啊……(罗大伦《梁冬对话罗大伦4讲合集》)

由于有些主持人具有很高的知名度与示范性,所以他们的言语运用也会对一些特定群体产生很大的影响,这反过来又加快了“有+V/VP”的传播。此外,港澳台地区的口语中,在动词前加“有”十分普遍。近些年来,随着内地与港澳台之间的经济贸易、文化交流日益紧密,港台方言(包括“有+V/VP”)也对普通话产生了一定影响;同时,许多港台艺人纷纷到内陆发展,由于他们的示范效应,这种语言结构也会被大众潜移默化地模仿。总之,在各种因素综合作用下,“有+V/VP”在现代汉语各种媒介载体呈现出遍地开花的态势。

二、“有+V/VP”格式的调查分析

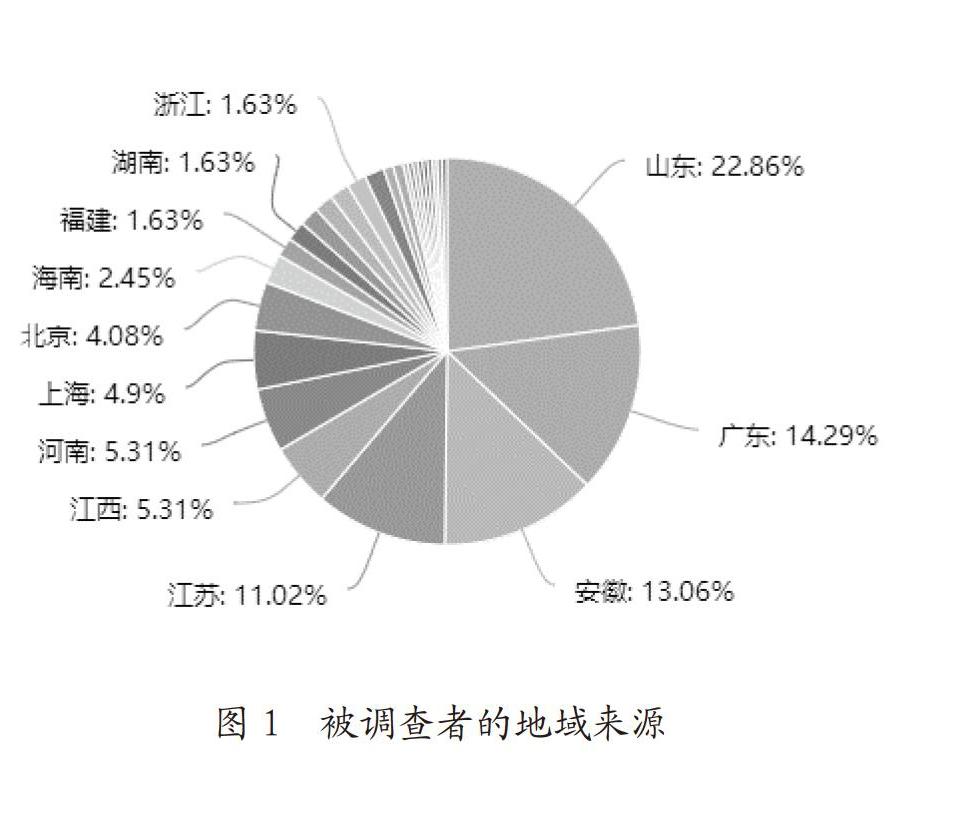

近些年来,“有+V/VP”的运用愈加普遍、广泛,尤其是在年轻人的口语中。因此,我们就“有+V/VP”格式的使用情况设计了调查问卷,向不同地域的人群进行发放。笔者选取了具有代表性的北方、南方的省份(直辖市),以反映南北语言方面的差异。调查采取随机问卷的方式,被调查者来自全国各地,其中,北方以山东省为主,南方以广东省为主,中部则以安徽省为主。具体如图1所示:

问卷首先确定性别、年龄和来源,再设计一些实例让被调查者进行回答。为了有针对性,我们一般选择两种不同的回答方式,即肯定回答和否定回答。通过不同性别、不同年龄以及不同地区的人的答卷进行比较,从而得出结论。

关于“方言对普通话的影响”这一问题,大多数的人都作出了肯定回答。关于“在生活中是否使用‘有+V/VP格式”这一问题,据统计,偶尔使用的人占52.46%;经常使用的人占14.75%;少数人从未使用过,仅占3.28%。具体如图2所示:

由于语言习惯受到很多因素影响,所以不同地区的人也可能会出现同样的选择,这里主要以比率为主来分析,可以大致了解南方人和北方人在“有+V/VP”格式使用上的差异。调查问卷中还设计了两个单选题,第一个是“你是否认同‘有+动词/动词短语的用法?”第二个是“你平时在生活中会使用‘有+动词/动词短语吗?”具体统计结果如表1、表2所示:

从表1可以看出,在对“有+V/VP”格式的认同感上,南方人要高于北方人,不过,很多北方人也认同这一用法,比率占到40.74%。从表2可以看出,在生活中使用“有+V/VP”格式的比率上,南方人要高于北方人,同时两者都是偶尔使用所占比率最高,分别占50.66%、40.74%。因为这一问卷只是抽样调查,所以只能大致反映“有+V/VP”格式的使用情况。不过,从中也可以看出,“有+V/VP”格式的用法是被人们普遍接受的,但是南方人比北方人的使用频率要高。

三、“有+V/VP”格式分析

(一)“有+V/VP”格式中的“有”

如前所述,“有+V/VP”这一形式主要出现在口语中,其中的“有”可分为两种情况,要结合实际情形具体分析。一种情况是“有”相当于一个助动词,没有实际含义,去掉“有”之后在意思上并没有改变,如“我有来过”中的“有”就没有实际意义,和“我来过”的意思一样。另一种情况是“有”表示读作的完成,相当于“了”,如“我有买票”只能换成“我买票了”,这里的“有”起到了实际作用,它和“我买票”并不完全一致。可以说,这两种情况在现代社会交际中是并存的,这也是“有+V/VP”语法化导致的结果。

(二)“有+V/VP”格式表完成

在某种意义上来说,“有+V/VP”格式有时用来表达完成时态。如:“我有去过大明湖”“学校对面有发生车祸”“她有写作业”等,分别表示“我去过大明湖”“学校对面发生了车祸”“她写作业了”,都是表达动作或行为已经发生或完成。再如:“图书馆前举行了升旗仪式”和“图书馆前有升旗仪式举行”。这里的“有”不是空洞的“有”,它表达的是一个事件的存在,两个句式是有细微差别的。董秀芳(2011)曾对跨层结构的词汇化演变作了如下描述:“‘有的使用在这里经历一个跨越结构层次的‘跳跃,进入了表层结构,成了在合法句子中有身份的成份。”[4](P35)可以说,“有”与后面动词结合的频率在一定程度上会使这种用法更加符合现代汉语的语法规范,如“有劳”“有请”等。

(三)“有+V”与“有+N”

值得注意的是,在现代汉语中,“有+V”与“有+N”存在着不平衡现象。朱德熙(1982)在《语法讲义》中指出,“有人”的否定形式是“没有人”,即“有+名词”有它的否定式;可是“没有来”的肯定形式可不是“有来”,而是“来了”,即“有+V/VP”没有这种完整的否定形式。同时,“没有人”的“没有”在文言中相对应的是“无”,“没有来”的“没有”文言中相对应的是“未”,两个格式的宾语不同,意思也不一样,当然“动名词”除外。

也就是说,在普通话语法中,“有+名词”的使用形式是完整的。比如我们可以说:“你有票吗?”肯定回答是:“有票。”否定回答是:“没有票。”如果“有+V/VP”格式进入普通话系统的话,是不是也可以这样说呢?比如:“你有买票吗?”肯定回答:“有买。”否定回答:“没有买。”不过,就现在的普通话体系而言,“有买”这种回答并不符合规范,即“没有+V”这一形式没有相对应的肯定形式。

(四)“有+V/VP”与“有没有”疑问句

“有+V/VP”与“有没有”疑问句也有着密切的关系。我们知道,选择问是一种非常特殊的疑问句,即提出一正一反两个方面,希望对方从中选择一项来回答,也叫正反问。邵敬敏(2007)指出:“正反问的句调可以是升调也可以是降调,如果在句尾用上语气词‘呢,就有‘深究的意思。”[5](P219)正反问的疑问信息是由正反并列结构承担的,所以回答也比较简单,即选择肯定的回答或否定的回答。例如:

(28)A.你去不去图书馆?去/不去。

B.你会不会写议论文?会/不会。

C.宿舍里有没有人?有/没有。

不过,带有“有没有”的选择疑问句比较特殊,它的回答与上述例句也有所不同。邵敬敏(2007)指出:“如果用‘没有来否定动词,肯定形式是不能用‘有的,只能是零形式。”[5](P220)例如:

(29)A.他今天有没有上班?

B.小明作业写完了没有?

就例(29)来说,A是属于粤方言和吴方言的用法,而在普通话中“有”后面不能直接加动词;不过,在日常生活中,人们有时也会采用这样的句式。B是属于规范的用法,因为“没有”是可以直接加“V”的;不过,这种“有没有+V/VP”的形式还亟待语言学界的认可。语言本身就是随着社会的发展而发展的,新的语法规则也应该接受、适应人们习以为常的语言现象。

在口语交际中,人们最重要的目的是传达信息,而且是以最简洁的语言来传达最重要的信息。比如在日常生活中向别人问题时,粤方言和吴方言一般会采取“有没有”的形式,像“你有没有吃饭?”“你有没有来过?”等,如前所述,这种说法实际是不符合普通话语法规范的。如果换成“有+V/VP”的形式,即:“你有吃饭吗?”“你有来过吗?”,似乎更加符合口语经济便捷的要求,也似乎更加符合普通话的规范。这两种疑问形式在意义上没有任何区别,甚至可以通过语调的提升来表达语义。再进一步,“你有吃饭吗?”“你有来过吗?”中的疑问语气词“吗”也可省略,变为“你有吃饭?”“你有来过?”。这两种疑问形式在意义上没有区别,甚至可以通过语调的提升来表达语义。例如:

(30)A.你有吃飯?↗(征询)

B.你有来过?↗(疑问)

例(30)中,“吃饭”和“来过”可以加重语气,“有”更是用升调来表示疑问。同时,这种形式不仅不会影响人们之间的正常交流,而且显得更加经济。显然,它更符合现代社会追求语言简化的大趋势,也是当今碎片化时代下的语言缩影。

综上所述,“有+V/VP”格式渊源有之,从古代汉语一直延续到现代汉语,但有些用法和语法规范相悖,因此并不被普遍接受。无论是在文学作品中还是媒体网络中,都存在着“有+V/VP”格式;从实际调查来看,很多人也认同这种语法现象,并在日常社会交际中会偶尔使用。上述方面都说明了“有+V/VP”出现和存在的可能性和必然性。众所周知,语言的产生和发展都是约定俗成的结果,随着使用人数的不断增多、使用频次的不断提升,“有+V/VP”格式在今后有可能会被现代汉语标准语规范所接受。

参考文献:

[1]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[2]《古代汉语词典》编写组.古代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,1998.

[3]吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆,2015.

[4]董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展(修订本)[M].商务印书馆,2011.

[5]邵敬敏.现代汉语通论(第二版)[M].上海:上海教育出版社,2007.

[6]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第6版)[Z].北京:商务印书馆,2012.

[7][汉]许慎.说文解字[M].[宋]徐铉等校.上海:上海古籍出版社,2007.

[8]陈叶红.从南方方言的形成看“有+VP”结构的来源[J].甘肃联合大学学报(社会科学版),2007,(4).

[9]李文龙.有“—V”句式语法化现象[J].海外英语,2013,(8).

[10]宋金兰.“有”字句新探——“有”的体助词用法[J].青海师专学报,1994,(2).

[11]管娟娟.论“有+VP”句[J].柳州职业技术学院学报,2006,(1).

[12]窦焕新.台湾普通话中的“有+动词”研究[J].渤海大学学报(哲学社会科学版),2006,(3).

[13]贺子晗.现代汉语“有VP”结构探讨[J].湖南科技学院学报,2014,(1).

[14]薛宏武,闫梦月.论古汉语专名“有M”结构及其“有”的性质[J].古汉语研究,2012,(2).

[15]钟璇.“有+V”的语里意义和存在原因[J].现代语文(语言研究版),2009,(7).

[16]沈家煊.“名动词”的反思:问题和对策[J].世界汉语教学,2012,(1).

[17]郑敏惠.福州方言“有+VP”句式的语义和语用功能[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2009,(6).