集体协商中劳资沟通行为的实证分析与制度保障

2017-04-09王黎黎

● 王黎黎

“集体谈判”通常被认为是保障劳动者意思表达和实现劳资沟通的重要制度。近年来,有学者通过实证分析再次验证了这一论断,Venn考察了30个OECD国家及10个新兴经济体的情况,发现仅依靠劳动立法的强制性规定并不能维持良好的劳资关系,而集体谈判则为实现劳资沟通起到了重要作用。(Venn,2009)我国的集体协商制度,以工资等劳动条件劳资共决的制度设计,促进劳资沟通。《劳动法》第33条第1款,《劳动合同法》第51条第1款、第52条,《工会法》第6条第2款,《集体合同规定》第4条,都肯定了职工与企业以工资集体协商的方式,共同确定工资分配制度、工资分配形式、工资收入水平等事项的权利。《工资集体协商试行办法》第3条为工资集体协商做出了明确的定义,该办法第13条亦明确了职工与用人单位享有平等的建议权、否决权和陈述权。

然而,我国集体协商中的劳资沟通,成功与失败并存。一些情况下,劳资沟通流于形式,并不成功。工资等劳动条件的最终确定,都依赖于地方政府的实施准则。(Warner &Ng,1999;Clarke et al.,2004)另一些情况下的集体协商,却能够成功实现劳资沟通,建立劳资自治的规则。目前对集体协商劳资沟通效果的研究,主要集中于类型归纳,即哪一类型的集体协商可以达成劳资沟通。例如,工人组织的构成形态决定了集体协商的不同类型(闻效仪,2017),由罢工启动协商是集体协商的“潜机制”(李琪,2011),由此进行的制度构建,可实现劳资沟通(杨正喜、黄茂英,2015);需求诱致型协商能够解决劳资冲突(谢玉华、杨玉芳、毛斑斑,2017)。但是,为何一些类型的集体协商能获得成功,即“劳资沟通成败的决定因素是什么?”这一问题还没有得到很好地回答。有学者提出,应当包括工人代表的协商能力(张梅艳、芦垚,2015),或劳资沟通的需求(谢玉华、杨玉芳、郭永星,2017);或政府的协调作用(王霞,2010)。但还缺乏对决定因素较全面的概括和各因素间的主次区分,而这一问题的回答将对集体协商制度的完善提供重要帮助。本文对劳资沟通成败的不同类型的案例进行分析归纳,总结劳资沟通成败的决定因素,并对工资集体协商制度的完善提出建议。

一、案例的选择与描述

为归纳劳资沟通成败的决定因素,我们将劳资沟通成功的案例与劳资沟通失败的案例进行比较,分析这些案例在哪些关键点上存在不同。

(一)案件分类标准

1.集体协商劳资沟通成功与失败的分类标准

政府和总工会以集体合同覆盖率作为集体协商的推广成功与否的判定标准。截止2015年底,全国集体合同的数量达到254.7万份,691万个企业、2.95亿职工对该制度进行了实践。①然而,签订了集体合同的企业,不一定就成功进行了劳资沟通。很多地方的集体合同主要是地方官员应对上级考核政绩的形式化手段而不是劳资沟通后达成的规则。形式化的集体协商,如同日本违反诚实谈判义务和美国、澳大利亚违反诚信义务的行为,不应该算作成功的协商。既然不能以是否签订了集体合同作为协商成功与否的标准,那么究竟应以何为标准呢?

在国外关于集体谈判效果评价的研究中,有学者将集体谈判对宏观经济的贡献作为集体谈判的评价标准(Flanagan,1999;Calmfors,1993;Franzese,2002), 然 而对宏观经济影响的测量,即集体谈判产出的测量,却一直没有统一的标准,评价体系处于不断探讨和发展之中。(Aidt& Tzannatos,2008)有学者将集体谈判的评价指标,分为工资指标和非工资指标,将集体谈判的产出分为:“①工作单元中的年度最低工资; ②一轮集体谈判发生后至下一轮集体谈判发生前,年度最低工资的改变百分比; ③非工资集体谈判产出的水平; ④一轮集体谈判发生后至下一轮集体谈判发生前,非工资产出的改变百分比”。②

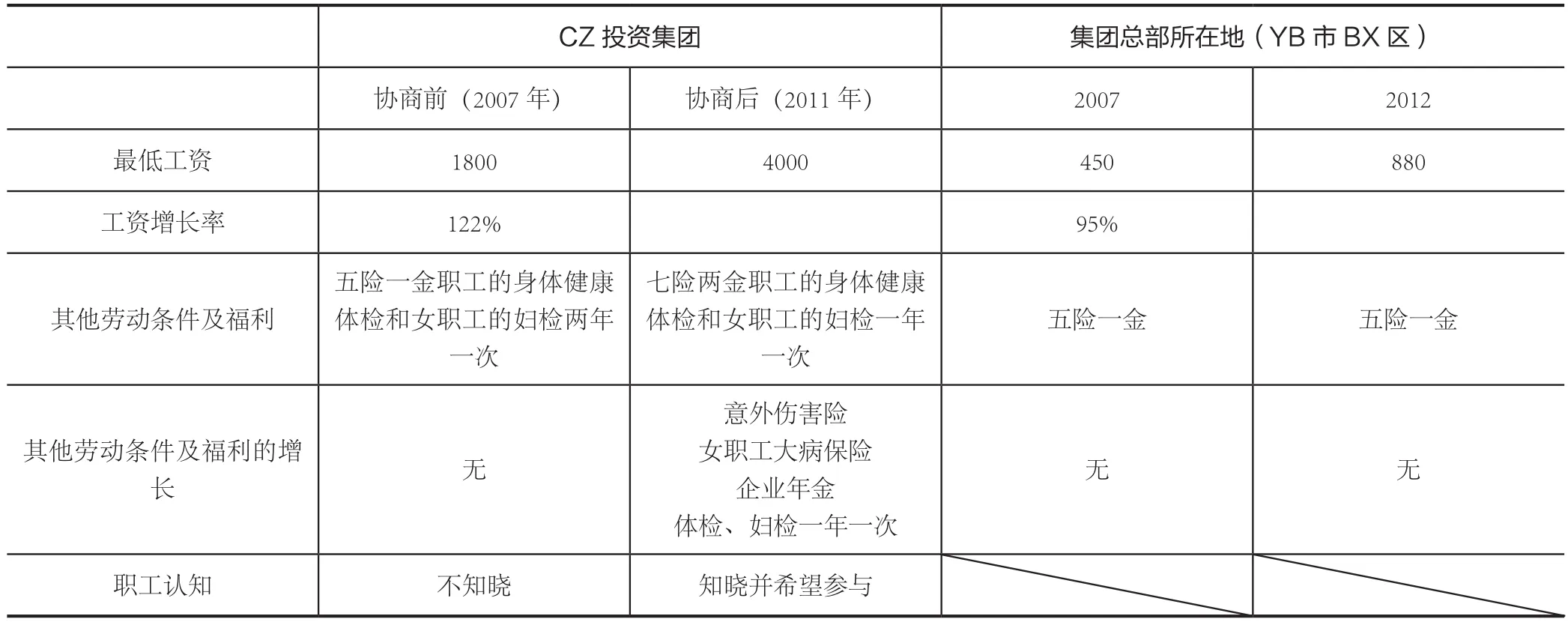

目前国内对集体协商效果的研究较少,也没有形成一致的评价标准。有学者遵从了Anderson的评价指标,并考虑到我国工资集体协商的“启蒙”功能,增加了“职工认知变化”的指标,以评价集体协商效果。(谢玉华等,2012)我们也利用:最低工资;工资增长率;其他劳动条件及福利;其他劳动条件及福利的改善;职工对集体协商的知晓情况与参与意愿,五项指标作为区分劳资沟通成功与否的依据。通过这五项指标可以清晰辨别所作出的集体协商是否为形式协商,劳资沟通是否成功。第一,经过劳资双方的成功协商后,劳动者的权益应该得到进一步的保障,集体合同确定的最低工资应该比原最低工资高,尤其应该高于法定最低工资。工资增长率、其他劳动条件和福利及其改善,应该都好于未开展协商的情形。第二,我国集体协商制度处于推进阶段,很多职工对该制度不甚了解。如果集体协商开展得很成功,那么职工对集体协商应该非常了解,也愿意参与其中。反之如果开展的集体协商仅为形式协商,职工对集体协商的认识程度不会太高。

2.集体协商劳资沟通成功案件的再分类

根据协商过程的不同,还可以将劳资沟通成功的案件再做区分。此类案件包括了合作主义下的协商与多元主义下的协商两种类型。合作主义和多元主义是寻找共同利益的两种模式。合作主义强调通过劳资间的合作,实现双方共赢,维护共同利益;在合作主义模式下,劳资双方以合作的方式进入谈判过程,在合作基础上形成劳动市场的秩序。(吕景春,2007)多元主义则强调通过劳资间的冲突对抗,平衡双方利益,得出共同利益;在多元主义模式下,劳资双方在集体谈判中进行对抗性竞争,以“讨价还价”的方式实现自身利益最大化。由此,两种类型的案例颇有不同,本文将合作主义下的协商与多元主义下的协商各取一例成功案例进行分析。

(二)案例描述

按照上文中的区分标准,五项指标皆有改善的案例为劳资沟通成功案例,五项指标均无改善的案例为劳资沟通失败案例。再根据集体协商的过程,将成功案例再做区分。最终,选取CZ集团集体协商作为合作主义下集体协商的成功案例,CH公司集体协商作为多元主义下集体协商的成功案例,CX路区域性集体协商为失败案例,进行分析。

1.CZ集团的集体协商案例:合作主义下的成功协商

CZ投资集团是YB市率先推行工资集体协商的非公有制企业。为响应总工会的宣传,由集团党委领导,开展集体协商。省工资集体协商督查组、省企业联合会、省总工会、省人力资源和社会保障厅、省工商联等相关负责人现场观摩了企业方与职工方对《CZ集团2011年工资集体协议(草案)》条款内容的协商确定过程及协议签订过程。

从2007年到2011年,通过数次集体协商,CZ集团职工工资和福利都有增长。具体表现在:①工资增长率高于正常涨幅。由于没有资料显示每一次协商中最低工资的调整幅度,本文以CZ集团某一工人的工资为例。开展协商前,廖志忠的月工资为1800元,数次协商后,其月工资为4000元,增长率为122%。而CZ集团总部所在的YB市BX区,2007年的最低工资为450元,2010年调整为650元,从2012年1月1日起,上调为880元。从2007年到2012年,最低工资涨幅为95%。可见,CZ集团经集体协商后的工资涨幅,远高于工资正常涨幅。②福利增长高于正常涨幅。按照法律规定,YB市内企业应为职工购买五险一金。而CZ集团为职工提供七险二金,增加了意外伤害险、女职工大病保险、企业年金的购买。经集体协商后,原两年一次的职工的身体健康体检和女职工的妇检,也增加到一年一次。福利的增长高于正常涨幅。③职工对集体协商的认知度提高。有职工表示,希望明年能协商出更高的工资。这说明经过集体协商后,职工进一步了解了集体协商,对集体协商的参与意识增强了。

表1 CZ投资集团集体协商效果分析表

表2 CH股份公司集体协商效果分析表

表3 CX路区域集体协商效果分析表

2.CH股份公司集体协商成功案例:多元主义下的协商

CH公司的集体协商是典型的多元对抗下的集体协商。数千名工人因不满薪酬待遇,于2011年底发起了罢工,并试图堵塞高速公路,甚至与警方发生了冲突。工人认为厂方经营不善,分配不公,造成工人工资低廉。部分职工月工资1000元,且连续4年没有加薪。在工人的抗议过程中,国资委介入,厂方答应加薪400元、提供年终奖3000元,并安排上亿元项目生产,事件才得以平息。通过此次协商,工人最低工资上涨40%,高于23.5%的正常水平。工人获得了3000元年终奖,公司福利也得到了增加。此次协商有数千工人参与,在职工中有一定的知晓度。协商结果令职工满意,应该认为这是一次成功的集体协商。

3.CX路区域集体协商案例

2010年在政府和总工会的推动下,CX路开展了区域性工资集体协商。CX路辖区230家企业委托C市J区CX商会负责人,与代表职工的CX路联合工会委员会主席,签订了《集体合同》、《工资集体协议》等;区域《工资集体协议》显示的有效期为2010年3月2日至2011年3月1日;协议约定的工资为,“本年度职工平均工资不低于当年当地最低工资标准,比上年增加260元,同比提高8%”。且不谈这一条款的合法性存在问题:平均工资不低于最低工资标准,就会存在最低工资低于最低工资标准的情况。相比于当时的最低工资从650元增长到850元,增长率30.8%,工资集体协商并未取得太大收获。在一起该辖区内的集体讨薪事件中,当参与人被问及是否知晓工资集体协商时,其回答“工资集体协商?没听说过。”

这次协商:①职工工资并没有得到提高,②其他劳动条件和福利也没有得到改善,③职工对工资集体协商制度仍然不知晓。虽然,此次协商签订了工资集体协议,但没有取得实质效果。基于此,我们将该案例作为协商失败的案例进行分析。

二、集体协商中劳资沟通成败的原因分析

(一)合作主义下劳资沟通成功的原因

以CZ集团工资集体协商为例,合作主义下协商成功的原因,包含以下几点:

第一,企业管理层高度重视工资集体协商,提升了劳动者的谈判力。CZ集团工资集体协商的开展,源于政府和总工会对工资集体协商工作的要求。公司工会反复研究了工资集体协商制度,并征求了职工和企业领导的意见。最终,在公司“以人为本、关爱职工、规范管理”的发展思想下,由“公司行政”组织开展了集体协商。在公司管理层的重视之下,劳动者的诉求才会得到重视,工资集体协商才得以顺利开展。

第二,工资集体协商形成了企业内工资制度的重要内容。工资集体协商形成的集体协议包含了职工工资分配的执行办法。由工资集体协商为契机,劳资双方还共同协商确定了“以岗位工资、效益工资、津贴、奖金为主要形式的工资制度”,制定了《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》等。工资集体协商形成的工资制度关系到每一位职工的切实利益。工资制度比个人劳动合同更为详细。当工资支付产生争议时,工资制度就能成为解决纠纷的依据。

第三,政府和总工会对工资集体协商过程监督指导。CZ集团从2004年开始,就在地方政府和地方总工会的推动下,开展工资集体协商。在2007年至2011年的多次协商过程中,当地政府和总工会密切关注,甚至相关部门的负责人还观摩了协商会议和协议签订。这一监督指导的举措,确保了劳资双方在法律设定的框架内开展协商,是协商成功的重要因素。

(二)多元主义下劳资沟通成功的原因

以CH公司为例,多元主义下劳资沟通成功的原因,包括以下几点:

第一,以罢工提升劳动者的谈判力。在CH公司的案例中,职工对企业分配的不满由来已久,但一直没有得到企业管理层的重视。分配不公的问题一直没有得到解答和解决。在此情况下,职工以罢工、堵路等行为,造成一定的社会影响,以此引出公司管理层正面回应,最终得到满意的结果。在此案例中,劳动者通过罢工所提升的谈判力,成为协商成功的重要因素。

第二,工资集体协议呈现劳动者的集体诉求。在CH公司案例中,职工要求纠正分配不公,提高工资待遇的诉求是一致的。甚至职工所要求的工资增长幅度都保持了高度一致,均要求工资增长400元。在协商过程中,并不存在各个职工主张不一致的情况。因此,工资集体协议对工资分配的确定,可以满足所有职工的诉求,而不需要个人劳动合同予以逐一解决。此时的工资集体协议对所有职工都非常重要,职工的协商潜能由此激发,为了共同的诉求,想尽一切办法实现协商成功。

第三,政府介入至关重要。在CH公司案例中,职工罢工、堵路一度对社会秩序造成不利影响,场面时刻有失控的危险。警察介入,到场维持,才避免了不良后果。国资委介入,督促公司派员尽快处理,才促成了协商结果的达成。

(三)劳资沟通失败的原因

以CX路区域性集体协商为例,劳资沟通失败的原因,包括以下几点:

第一,企业“被推动”开展协商,劳动者谈判力没有得到重视。CX路区域性集体协商开展以后,辖区内各企业也“被推动”开展了协商。然而实现劳资沟通的协商商谈过程并没有有效开展。工资集体协商是政府和总工会推动的结果,而企业并没有重视这一制度,并没有将工资集体协商与企业管理联系起来。劳动者的谈判力不能从企业对制度的重视中得到体现。而劳动者也没有采取行动,体现自身的团结力量。所以,劳资双方谈判力失衡,是造成协商失败的首要原因。

第二,劳动条件多为个人劳动合同所确定,集体合同意义不大。《CX路区域性企业工资集体协议》包括条款12条。除去原则性条款,以及要求按照企业制度规定执行、国家相关制度执行的劳动条件外,体现劳资协商的条款实际只有两条,分别是第3条和第10条。第3条“企业根据省政府及所在地政府公布的企业工资指导线、上年度本企业职工平均工资及企业上年度生产经营状况等,确定本年度职工平均工资不低于当年当地最低工资标准,比上年增加260元,同比提高8%”。第10条是对协议期限的规定。体现集体协商成果的第3条,也充满歧义,并没有确定工资分配标准,如此协议又怎么能确定劳资双方的权利义务呢?可见,劳动者的工资等劳动条件,仍然只能依靠个人劳动合同予以确定,集体合同意义不大。

第三,政府和总工会无法监督指导协商过程。在CX路区域性集体协商影响下,辖区内各企业也开展了工资集体协商,但效果大多不理想。无法监督指导每一家企业是劳资沟通失败的重要原因。该区域内负责指导集体协商的联合工会工作人员只有一人,而此人要负责指导320多家企业的集体协商,负担之重。无法对每一家企业的集体协商都监督到位。

三、集体协商中劳资沟通成败的决定因素

(一)劳动者谈判力

在劳资沟通成功与失败的案例中,劳动者谈判力有很大的不同。合作主义下的协商,劳动者从企业管理层的重视中获得谈判力;多元主义下的协商,劳动者从罢工甚至扰乱社会秩序的集体行动中获得了与企业协商谈判的资本。而劳资沟通失败的案例中,企业不重视劳动者对改善劳动条件的要求;也没有任何方式证明劳动者有团结一致给企业施加压力的能力,劳动者话语权得不到企业的重视,劳资双方无法展开有效对话,致使劳资沟通失败。所以,劳动者谈判力是决定劳资沟通成败的关键因素。

产业关系学派认为,竞争市场的作用和包括雇主统治劳动市场在内的多种市场失灵,导致无论企业管理者多么道德高尚,在某些情况下也会以企业利益为首要考虑目标,而牺牲掉劳动者的利益,以及其他社会责任。(Kaufman,2007)竞争市场会造成工人工资低廉、失业、工作场所不安全等后果。而解决这些劳动关系问题,实现劳资有效沟通的关键,在于增强劳动者的谈判力。甚至在无独立工会的状态下,劳动者权益保障也是协调劳动关系的重点,而且随着全球工会覆盖率的降低,这种在无独立工会下保障劳动者权益的范式会越来越受到重视。(Kaufman,2008)。

(二)工资集体协议对劳动条件的影响力

工资集体协议对劳动条件的影响,也决定了集体协商中劳资沟通是否能取得成功。如果工资集体协议对劳动条件影响巨大,发挥着个别劳动合同无法替代的作用,集体协议内容与每一名员工的工资待遇息息相关,那么劳动者与企业必然会想尽办法使自己的意愿在集体协议中得到表达。集体协议的签订过程将是劳资充分沟通的过程。反之,如果工资集体协议可有可无,协议存在与否不会影响员工的劳动条件,那么劳动者与企业也就失去了沟通的动力,最终敷衍了事,导致沟通失败。

CZ集团的案例中,工资集体协议的内容关系到每一名员工的工资分配,也关系到企业利润的分配和激励机制的构建,所以工资集体协议对劳动者和企业都非常重要。劳资双方会为协商成功而努力。CH公司的案例中,工资集体协议确定的工资涨幅,是职工通过罢工、堵路等近似极端的行为得到的,职工对协议的重视程度不言而喻;企业从稳定局面、维持劳动秩序出发,也希望通过集体协议处理劳资纠纷,企业对集体协议的内容也尤为看重。所以,在劳资双方的参与下才取得了劳动者满意,企业能够接受的协商结果。而CX路区域性集体协商案例中,集体协议内容太过笼统,难以对劳动者的劳动条件造成任何影响,集体协议对单个劳动者和企业来说可有可无。这中情形,无法激励劳资双方在协商过程中取得进展。

(三)政府监管

在CZ集团合作主义下的集体协商中,当地政府和总工会宣传了集体协商制度,引导企业重视协商、开展协商。对集体协商中劳资沟通过程进行监督,观摩协商会议,对劳资沟通行为进行指导。在CH公司多元主义下的集体协商中,当地政府和国资委都有介入。而其他多元主义下集体协商的案例,也几乎无一例外的有政府的高效主导。广州本田事件中、重庆出租车事件的妥善解决,都离不开政府的积极疏导。

相反,CX路区域性集体协商以及春熙路辖区内企业的工资集体协商,则没有如此高级别的政府部门进行监管。协商过程敷衍之处,没有得到政府部门的及时发现和纠正,最终造成了劳资沟通的失败。

四、劳资沟通的行为逻辑与制度完善

(一)劳资沟通的行为逻辑

有学者认为,集体协商中劳资沟通成败的关键在于协商是应政府的要求而开展的供给主导型,还是由劳动者要求而启动的需求诱致型;前者由于制度变迁因素的不足而沟通效果甚微,后者则会达成劳资沟通成功。(谢玉华等,2017)上文的研究表明,这一论断还值得商榷。因为劳动者是否有开展协商的“需求”,并不是由集体协商的启动方式所决定的,而是由工资集体协议是否能决定劳动条件所决定的。如果工资集体协议能决定劳动条件,劳动者会穷尽一切办法,表达自身诉求,并要求在工资集体协议中体现自身诉求。所以,决定劳资沟通成败的首要因素,应该是工资集体协议对劳动条件的影响力。

为了签订体现自身诉求的工资集体协议,劳动者会借助企业管理者的重视,利用自身沟通技巧,来增强自身的谈判力。人力资源管理学派认为企业与非独立雇员组织之间的协商对企业发展是有利的。在劳动者和企业管理者的交往过程中,劳资冲突总会显现,而不破坏劳资团结关系的协商,也就是“非工会化代表方案”(nonunion employee representation)可以解决这些冲突,增强员工忠诚感;具备民主管理理念的企业相信协商能够构筑劳动者与企业间的信赖关系和消除摩擦。(Taras & Kaufman,2006)所以,在具备民主管理理念的企业中,劳动者会借机向企业表达诉求。在沟通启动之后,劳动者的沟通技巧、沟通能力都会对劳动者谈判力产生重要影响。

同时,在不具备民主管理理念的企业中,企业会抵触协商。企业会认为集体协商会打破企业的管理策略,如员工选拔、薪酬激励、职位晋升、员工培训、惩罚措施,都可能因为劳资沟通的展开而做出改变。企业可能认为实施集体协商是成本极大的,最坏解决方案(necessary evil),对企业发展不利,而由拥护员工利益的管理者(employee advocate)作为诚实中间人(honest broker)来协调纠纷(Myers & Pigors,1965),或建立商业伙伴关系(business partner)(Wright et al.,1999),则可以达成对企业有利的员工安抚方案。此时,政府监管就尤为重要。政府需要引导协商,并惩治无理由拒绝协商的企业;惩处蓄意拖延、消极对待等行为。政府则需要监督集体协商的过程,保障其顺利实施。

(二)劳资沟通的制度保障

工资集体协议对劳动条件的影响力、劳动者谈判力、政府监督是实现劳资沟通成功开展的重要因素。集体协商制度可以从以下几个方面进行完善,保障劳资沟通的成功开展。

第一,重视工资集体协议的法律地位。目前,我国工资集体协议的内容大多空洞,仅仅是法律强制性规定的重复,而并不能以此规范集体劳动关系。劳动争议发生时,个人劳动合同是判断劳资双方权益的重要依据,而鲜有依据工资集体协议解决劳资纠纷的案例。集体劳动关系没有由工资集体协议进行维系,集体合同的价值难以体现,劳资双方容易敷衍协商,而导致沟通失败。

而很多国家将集体合同的价值与个人劳动合同相区分。在澳大利亚,集体合同是独立于个人合同、裁定的一种工资分配依据。以集体合同为分配依据的企业,合同内容为劳动条件的唯一依据,劳资双方必然会为集体合同内容的确定付出心血。在日本,集体合同的内容是判定个人劳动合同具体条款是否有效的标准。个人劳动合同中低于和高于集体合同劳动条件的约定,均为无效。在德国,由于政府对劳动条件的极少干预,甚至长期以来没有法定最低工资的约束,集体合同成为规范劳动条件的重要形式。集体合同的债权性内容,也是规范劳资行为的重要依据。在美国,集体合同的内容广泛而详细,是合同履行阶段处理劳资纠纷的正式规范和依据。

我国《劳动合同法》第4条第2款并没有明确集体合同必须包括哪些内容,《集体合同规定》第8条和《工资集体协商试行办法》第7条也并非强制性的规定。这就会使将最低工资标准复制到工资集体协议中的“形式集体协议”,也符合法律要求。面对此类缺乏劳资沟通的“形式集体协议”,相关部门往往无可奈何。如果将工资集体协议作为与个人劳动合同相区分的制度,则可以促使劳资沟通。比如,可以鼓励工资集体协议包括一些与个人合同相区别的条款,如劳动者的集体福利待遇、岗位晋升规则、劳动争议解决办法等等。为督促工资集体协议的履行,地方政府相关部门建立了工资集体协议履行的检查监督制度,如Z省某市组成了专门的集体合同督查小组,评定各企业的集体合同履约情况,评定结果关乎各项优秀企业的表彰。③那么,为确保工资集体协议内容的充实度,也可以建立类似制度,对各企业的集体协议内容进行督查,评定协议内容对劳动条件的影响力,根据评定结果给予一定奖惩。以激励各企业重视工资集体协议。

第二,完善增强劳动者谈判力的配套制度。目前,我国劳动者的谈判力大多依靠企业的民主管理理念或劳动者代表的个人组织能力来实现。而企业理念和劳动者代表的个人能力都具有偶然性,不能保证所有的企业或劳动者代表都能推动协商。

而从世界范围来看,劳动者谈判力都依靠了制度保障。澳大利亚集体谈判是在劳动者的强烈支持下,通过2007年竞选中对劳动者权利和劳动立法的广泛讨论,以工党在竞选中胜利为基础,完善起来的。在日本,“春斗”是提高劳动者竞争力和谈判力,促进集体谈判中劳动者权益得到保障的制度。虽然“春斗”并不是集体谈判制度的内容④,但它以劳动者集体向资方施压的形式,彰显了劳动者的影响力,促进了集体谈判的顺利开展。在德国,产业民主的发展,使劳动者可以通过“劳资共决制”参与企业内部事务管理,增强了劳动者对企业的影响力,促进了劳资双方平等地位的实现,推动了集体谈判的开展。在美国,工会被赋予了更多的自由,而工会工资溢价和震慑效应,表明劳动者团结权有效促进了劳动者的竞争力。

我国《劳动合同法》第4条,肯定了劳动者对企业内部管理事务的话语权;《企业民主管理规定》第3条,肯定了劳动者对企业管理活动的知情权、参与权、表达权和监督权等权利。法律还规定劳动者对协商结果有最终审议权。根据《劳动法》第33条,《劳动合同法》第51条第1款,《工会法》第20条第2款,《集体合同规定》第36条,《工资集体协商试行办法》第19条,《企业民主管理规定》第13条第2项,在双方协商代表达成工资集体协议草案后,草案须经职工代表大会或全体职工大会审议通过。根据《集体合同规定》第36条,职工代表大会或全体职工大会“应有三分之二以上职工代表或职工出席”,“在全体职工代表半数以上或全体职工半数以上同意”的情况下,草案才可获得审议通过。审议未获通过的草案,需再次返回协商会议经双方协商代表重新商议。这说明,在我国民主管理制度中的职工代表大会制度是增强劳动者谈判力的重要制度。增强劳动者谈判力并不是仅靠完善工资集体协商制度就可以做到的,而应通过对职工代表大会制度、厂务公开制度、公司制企业中的职工董事、职工监事制度、企业民主管理制度的完善,提高劳动者的话语权和谈判力。

第三,细化政府监管规则。我国集体协商制度,在立法上政府具有监督指导的义务,但在实践中会出现监管过度或无力监管的现象。有些情况中,政府对集体协商过度干涉,超越了监督指导的义务范围,造成劳资双方协商能力得不到培养,劳资沟通失败难以解决,“有的地方对集体协商全面干预,无事不管,集体协议内容要按政府要求订立;有的地方政府还直接取代工会或企业主一方在集体协议上签字”⑤。有些情况中,政府难以承担监管的负荷,无力指导企业开展协商。

从世界范围来看,政府监管的规则都是非常具体的。在澳大利亚,在谈判启动阶段,强制拒绝谈判的雇主参加谈判;在谈判过程中,规制非善意谈判的行为;在谈判结束后,对集体合同进行“公平性”审查,并确保劳动条件高于现代就业标准。在日本,政府对不当劳动行为和违反诚实谈判义务的行为进行规制。在德国,集体谈判实现了法制化,劳资双方的权利义务通过完善的成文立法进行规制。政府则通过发布对工资政策的评论和发布年度经济报告,引导集体谈判的开展。在美国,立法对谈判者行为和谈判内容都进行了详细规定,以保障谈判过程的顺利进行。在这些典型国家的集体谈判制度中,政府和立法规制全面到位。但是,即使在最强调政府干预的澳大利亚,根据2008年解释性备忘录(Explanatory Memorandum 2008),政府也只有在劳资双方无法达成一致意见时,才会作出促进谈判的措施。也就是说,劳资双方的诚信谈判,真实沟通,是得到充分尊重的,政府不会越俎代庖地,做出过分干涉的“越位”行动。

所以,应该完善政府监管诚信协商的具体规则,明确何为非诚信协商的行为,明确政府可以实施的具体惩治措施,以规范政府行为。对消极对待协商、形式协商、企业单方主导等行为进行规制。首先,消极对待协商的行为,比如企业方以生产任务繁重为由,拖延协商进程;或,协商中止后,企业方以种种理由拖延重启协商。目前对此类问题的解决,是由地方总工会针对个案督促企业加快进程,而缺乏制度化的解决办法。在美国,一系列的判例则为企业行为是否构成拖延,提供了判断标准。(高尔曼,2003)具体到每个判例,还有若干线索表明雇主是否善意,这些判例和其形成的标准,为指导其他集体谈判的有效开展提供的借鉴。我国立法中,也可对此类问题进行专门规定,为协商双方的行为提供指引。其次,形式协商、企业单方主导行为,即协商双方完成了协商过程却没有劳资沟通,签订工资集体协议或是为了应付上级检查,或是企业方为了愚弄普通职工。形式协商的辨别存在一定难度,因为“双方也许符合‘协商’的客观要求,但主观上也许心存阻止谈判,拒绝集体谈判的想法,他们往往不会把这一想法说出来让别人听到”(高尔曼,2003)。在美国,劳资双方的行为是否善意,是由其在集体谈判中的实际立场推断的。具体而言,集体谈判双方在谈判中的行为、谈判语言、谈判进程、非公正劳工做法、谈判议案等等,都是判断谈判双方是否善意的依据。我国也可借鉴此做法,为协商双方是否诚信设立若干标准,督促双方通过工资集体协商,切实达到协约自治的预期目标。

注 释

①王鑫:《全国2.95亿职工从集体合同中获益》,载《中国工人》,2016年第11期,第71页。

② Anderson,C. John,Determinants of Bargaining Outcomes in the Federal Government of Canada.Industrial and Labor Relations Review, 1979, 32(2):224-241.四项指标的翻译,引自谢玉华等:《中国行业工资集体协商效果的实证分析——以武汉餐饮行业为例》,载《经济社会体制比较》,2012年第5期,第55-67页。

③顾春、戴谦:《工会当教练 政府做后盾》,载《人民日报》,2011年5月4日第13版。

④“春斗”主要解决工资增长率问题,集体谈判涉及劳动条件的诸多方面;“春斗”主要在行业一级进行,集体谈判主要在企业一级进行;“春斗”趋于温和协商,集体谈判趋于激烈对抗。参见宋湛:《集体协商与集体合同》,中国劳动社会保障出版社,2008年版,第88页。

⑤《工资集体协商:政府如何当好"媒婆"》,载人民网-中国政协新闻网,http://cppcc.people.com.cn/n/2012/0730/c34948-18627918.html,最后访问2017年10月30日。

1.李琪:《启动集体谈判的“潜机制”》,载《中国人力资源开发》,2011年第2期,第82-85页。

2.【美】罗伯特·A·高尔曼:《劳动法基本教程——劳工联合与集体谈判》,中国政法大学出版社,2003年版,第353页。

3.吕景春:《和谐劳动关系的“合作因素”及其实现机制——基于“合作主义”的视角》,载《南京社会科学》,2007年第9期,第31-41页。

4.王霞:《论政府在集体协商制度建设中的作用》,载《中国劳动关系学院学报》,2010年第4期,第5-8页。

5.闻效仪:《从“国家主导”到多元推动——集体协商的新趋势及其类型学》,载《社会学研究》,2017年第2期,第28-50页。

6.谢玉华、陈佳、陈培培、肖巧玲:《中国行业工资集体协商效果的实证分析——以武汉餐饮行业为例》,载《经济社会体制比较》,2012年第5期,第55-67页。

7.谢玉华、杨玉芳、郭永星:《工资集体协商形成机理及效果比较研究——基于制度变迁的视角》,载《广东社会科学》,2017年第2期,第28-36页。

8.谢玉华、杨玉芳、毛斑斑:《基于多案例视角的需求诱致型工资集体谈判形成机制研究》,载《管理学报》,2017年第4期,第497-504页。

9.杨正喜、黄茂英:《论新时期工人工资集体协商的制度化建构》,载《社会主义研究》,2015年第6期,第92-101页。

11.Aidt T S., Tzannatos Z. Trade unions, collective bargaining and macroeconomic performance: A review. Industrial Relations Journal, 2008, 39(4):258–295.

12.Flanagan R J. Macroeconomic Performance and Collective Bargaining: An International Perspective. Journal of Economic Literature, 1999, 37: 1150-1175;Calmfors L. Centralization of Wage Bargaining and Macroeconomics Performance:A Survey. OECD Economic Studies, 1993, 21: 161–191; Franzese R. J. Strategic Interactions of Monetary Policymakers and Wage/Price Bargainers: A Review with Implications for the European Common-currency Area. Empirica, 2002, 28(4):457–486.

13.Kaufman B E. The Impossibility of a perfectly competitive labour market.Cambridge Journal of Economics, 2007, 31(5): 775-787.

14.Kaufman B E. Paradigms in Industrial Relations: Original, Modern and Versions In-between. British Journal of Industrial Relations, 2008, 46(2): 314–339.

15.Myers C., Pigors P. Personnel administration: a point of view and method.New York: McGraw-Hill. 1965. See Kaufman B E. Human resources and industrial relations Commonalities and differences. Human Resource Management Review,2001, 11: 339 – 374.

16.Taras D G, Kaufman B E. Nonunion employee representation in North America: Diversity, controversy, and uncertain future. Industrial Relations Journal,2006, 37(5): 513-542.

17.Venn D. Legislation, collective bargaining and enforcement: Updating the OECD employment protection indicators. 2009, www.oecd.org/els/workingpapers.

18.Warner M, Ng S. Collective contracts in Chinese enterprises: A new brand of collective bargaining under ‘Market Socialism’? British Journal of Industrial Relations,1999, 37(2): 295-314; Clarke S, Lee C, Li Q. Collective consultation and industrial relations in China. British Journal of Industrial Relations, 2004, 42(2): 235-254.

19.Wright P, Dyer, L, Takla M. What’s next? Key fi ndings from the 1999 stateof-the-art and practice survey. Human Resource Planning, 1999, 4: 12 – 20.