论客家筝曲的左手技法特点

2016-11-25徐梦昕

徐梦昕

(江苏师范大学音乐学院,江苏 徐州 221000)

论客家筝曲的左手技法特点

徐梦昕

(江苏师范大学音乐学院,江苏 徐州 221000)

筝是中华民族有着两千多年历史的弹拨乐器,在其发展过程中形成了一些不同风格特征的流派。客家筝派是其中的主要流派之一,它具有独特的风格和演奏特点,特别是左手的技法。掌握好传统筝曲的演奏技法对古筝演奏者来说是一个重点也是一个难点。本文以客家筝派的形成与流传,风格与演奏特点为研究背景,对客家筝曲的左手技法特点进行论述,并总结出在演奏客家筝曲时要注意的左手技法问题,最后提出对中国传统筝派未来发展的思考与展望。

客家筝;演奏特点;左手技法;传统筝乐

引言

古筝是中国古老的弹拨乐器,两千多年来,古筝的流传范围已遍及全国各地乃至海外。在其传播与传承的过程中,因地域环境、政治经济、语言文化及民俗民风等诸多因素的影响,特别是与各地民间音乐的融合,逐渐派生出各种具有不同音韵、演奏技巧和浓郁地方色彩的流派、曲目等,有“茫茫九派流中国”之说。客家筝派是其中的主要流派之一,它具有独特的风格和演奏特点,特别是其左手技法。客家筝曲的左手颤音、滑音以及“4、7”变化音的特点都是独具一格的。随着很多现代筝曲和新的古筝演奏技法的出现,传统筝曲的演奏技法逐渐被边缘化。之前很多研究者对客家筝曲的整体风格特点的研究较多,因此本文对客家筝曲的研究着重在左手技法方面,对目前该方面问题的研究有了进一步的拓展和延伸。

一、客家筝派的艺术特色

(一)客家筝的形成及流传

客家人居住在闽粤赣三边交界的山区,他们是一个在中古时期(南北朝到唐朝末年)从中原南迁过来的汉民族独特支系。经过多年与当地土著居民的文化、语言、风俗的相互融合,产生了独具一格的客家文化,客家音乐是客家文化的重要组成部分。客家筝是从客家音乐中汉乐的丝弦合奏中脱离出来的。在晋安帝九年到宋朝灭亡前后的一段时期中,客家筝发展起来,后来因中原人民南迁,将古筝艺术与客家当地的文化融合,古筝逐渐从丝弦合奏中分离出来,多以独奏的形式呈现在人们面前,从而形成了现在家喻户晓的客家筝派。何育斋和罗九香两位先生对于客家筝派的传承与发展作出了巨大的贡献。何育斋先生编订的《中州古调》和《汉皋旧谱》,以及客家筝独特的“工尺谱谐声字谱”记谱法对后人影响很大。罗九香是何育斋先生的弟子,他继承并发展了何育斋开创的客家筝乐。可以说,客家筝始于何育斋,成于罗九香。

(二)客家筝派的风格与演奏特点

客家筝曲目繁多,按照它的曲体结构可分为“大调”和“串调”两类。“大调”要求规范严格,每首乐曲都是六十八板,用现代乐理表述就是每首乐曲都有六十八个小节或者六十八个重拍。“大调”筝曲大多数比较稳健、规整。例如《出水莲》、《崖山哀》等作品。而“串调”的结构则比较多样化,它是由汉剧音乐和民间曲牌构成的。“串调”乐曲长短不一,没有固定的板数,曲调比较灵活。例如《蕉窗夜雨》、《翡翠登潭》等作品。客家筝还可分为“硬弦”和“软弦”两类。“硬弦”的音阶为“5、6、1、2、3”五声音阶,而“4”音和“7”音只作为装饰音偶尔出现在乐曲中。“软弦”的音阶为“5、7、1、2、4”五声音阶,“6”音和“3”音作为装饰音偶尔出现。“硬弦”筝曲一般轻快活泼、清新明朗;“软弦”筝曲则委婉含蓄、古朴典雅。

客家筝曲有着很多独特的演奏特点,比如反复演奏两遍或两遍以上的慢板,并在骨干音上进行加花处理;演奏中板时速度要渐快,或者从4/4拍的慢板转为2/4拍的慢板;花指演奏比较简单,往往只有若干个音;在高、低八度音演奏时,左手要跟着右手大指进行按音或滑音等。

二、客家筝曲的左手技法特点

由于古筝与其它乐器的构造不同,在古筝演奏中有左右手演奏技法。在传统筝乐中,基本上都是以五声音阶来定弦,因此,左手的技法就占有相当大的地位。传统筝曲的演奏大都以右手弹奏为主,左手的按弦为右手的弹奏增添了许多韵味,这就是所谓的“右手司声,左手司韵”。客家筝曲古朴典雅,它与其它流派的不同之处就在于左手作韵十分讲究,在演奏中,对左手技法的处理也有很高的要求。

(一)古朴典雅的颤音

颤音在古筝演奏中是极为重要的演奏技法之一。在不同的古筝流派中,颤音的特点也都有所不同。河南筝曲的颤音雄浑豪放;潮州筝曲的颤音朴实平淡;客家筝曲的颤音则古朴典雅。

1.轻颤音

轻颤音在客家筝曲中的运用最为广泛,它一般对乐曲中比较平和、轻柔的地方进行点缀装饰。它的弹法是左手随着右手弹奏的音轻轻地颤弦,速度较慢,颤动幅度比较小,音高基本上没有变化,有种若隐若现的感觉。在客家筝曲演奏中,除了左手滑音或其它形式颤音之外,轻颤音或多或少的都会对其它音进行装饰润色。因此,轻颤音很少在乐谱中标记出来,用法十分随意、自由。例如乐曲《出水莲》中就大量运用了轻颤音的技法,尤其是第一部分的慢板中,几乎每一小节都用了轻颤音,充分体现了莲花“出淤泥而不染”的高雅淡丽。

2.重颤音

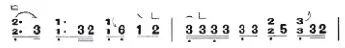

重颤音一般用在乐曲中比较哀怨、悲愤、激动的地方,多表现比较激烈的情绪。它的弹法是左手随着右手弹奏的音比较重地进行颤弦,力度较轻,颤弦要快,幅度较大,但这种弹法一般不太好控制音高音准,这就要按照演奏者对乐曲的处理来进行弹奏,波动的两个音之间一般不会超过小三度。在客家筝曲中,重颤一音般会在乐谱上有明确的标记。例如:乐曲《崖山哀》中第一小节的“4”音就用了重颤音,把乐曲的哀怨忧愁表现的淋漓尽致。谱例:

3.节奏颤音

节奏颤音一般用在比较含蓄、深沉的地方,它的弹法与轻颤音相似,但它与众不同之处在于左手的颤动是有节奏的,并不像轻颤音那样随意。节奏颤音强调音的节奏感和延长音的韵律,在客家筝曲中经常会用到。例如:乐曲《出水莲》第一部分慢板中,很多乐句的结尾长音都用到了节奏颤音,体现出莲花含苞待放的含蓄美。谱例:

4.按颤和滑颤

按颤通常用在“4”和“7”的变化音按弦上,它的弹法是左手在按住“4、7”音的同时进行颤弦装饰,速度较快,颤动幅度较小。在传统筝乐中,“4、7”变化音最能体现乐曲中如泣如诉的情感,但在“4、7”按音的基础上再加上按颤,这就使乐曲中伤感、悲苦的情绪表现到极致。例如:乐曲《昭君怨》中的“4、7”音就用到了很多按颤。谱例:

滑颤通常用在上、下滑音中,它的弹法是左手在进行上、下滑音按弦的同时对该音加以颤弦装饰,颤动速度较慢。滑颤的运用使所弹奏的音不仅有了音程的变化,还使乐曲充满了韵律。例如:在乐曲《翡翠登潭》第21-22小节中,就出现了滑颤。谱例:

客家筝乐讲究自由、即兴,在颤音的演奏上并没有那么死板。即使乐谱中没有出现颤音符号,但在演奏时依旧要根据乐曲的风格特征适当的运用颤音。颤音是古筝乐曲的灵魂,没有颤音的筝曲,就如同一潭死水,没有任何意境可言。

(二)柔美婉转的滑音

1.上滑音

上滑音是古筝演奏中十分常见的左手技法,它在客家筝曲中的运用较多。根据演奏者对乐曲的不同处理,客家筝曲中的上滑音时而急促有力,时而又细致婉转。主要包含附点上滑音和延长上滑音两种。

(1)附点上滑

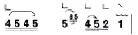

附点上滑音的标记方法和普通的上滑音一样,但它的实际演奏效果却非同一般。附点上滑音的弹法是右手先弹音,左手将上滑音推迟按成附点的节奏或者复附点的节奏,只在音的最后一小部分按滑到音的相应音高,使整个上滑音的音程变化向后推迟,音的变化过程变得缓慢。例如“3”的上滑音,它的实际演奏效果是“”。在乐曲《熏风曲》的第1小节中就出现了附点上滑。谱例:

(2)延长上滑

延长上滑音顾名思义就是将上滑音延长,它与附点上滑音相比延长的时间更加靠后。延长上滑音的弹法是右手先弹音,左手将上滑音推迟按到该音符的下一拍甚至是下两拍,这就使上滑音向后延长了一拍或者几拍,使整个乐句更加充实饱满,让人回味无穷。在乐曲《单点头》的第33小节中,用了“6”的延长上滑音。谱例:

2.下滑音

客家筝曲中下滑音的不同之处在于它的速度较慢,要尽量把两音之间按滑的声音做到韵味无穷。下滑音的表现也是要根据演奏者对乐曲的理解及处理进行变化,有时急促,有时缓和。在客家筝曲中,上、下滑音经常会在一起出现,上滑音在前,下滑音在后,这种来回滑音的配合给乐曲增添了更多的韵味,也体现了客家筝曲的自由随性。例如乐曲《崖山哀》的第17-20小节中,就用到了多个下滑音,特别是19小节中的第一、二拍,“6”的上滑音和下滑音的连接配合,体现了乐曲哀怨、无奈的情绪。谱例:

3.回纹滑音

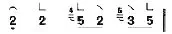

回纹滑音在客家筝曲中也是一种十分常见的技法。它的弹法是右手先弹音,左手将该音快速地按滑到它的上方音高之后,再快速地还原至原来的音。回纹滑音的时值长短不一,这要视演奏者对乐曲的理解而定,有的在一拍内完成,有的则需要延长至下一拍甚至几拍。短促的回纹滑音有点类似于古筝中的点音技法,一般出现在切分节奏中的第二个音上,这就促使切分节奏中的第二和第三个音之间的停顿没有那么苍白和明显,从而增加了乐曲的跳跃性,非常的灵动活泼。例如乐曲《崖山哀》的第55小节:

而长的回纹滑音是延长到该音的下一拍甚至几拍,有一种“余音绕梁,三日不绝”的感觉,非常的悠远缠绵。例如乐曲《出水莲》第9小节:

4.装饰性倚音

装饰性倚音在客家筝曲中也很常见,它可以被称为十分短促的上、下滑音和回纹滑音。它的弹奏非常短促,只是起到了装饰和点缀音符的作用。但很多演奏者往往会忽略掉倚音的弹奏,致使乐曲略显死板。例如乐曲《蕉窗夜雨》的第4小节就用到了两个装饰性倚音。谱例:

(三)细致多变的“4、7”变化音

“4、7”两个音是古筝五声调式中的偏音,即使现在出现了转调筝,或古筝发展的有多么国际化,但最普遍使用的还是五声的二十一弦筝,因此,“4、7”两个音都是要通过左手按弦来得到的。在前面的内容中提到过客家筝曲有“软弦”和“硬弦”之分。“软弦”的音阶为“5 7 1 2 4”,其中,“4”和“7”音在“软弦”乐曲中为骨干音,代替了“3”和“6”音,所以“4、7”按音在“软弦”乐曲中用的比较多。而在“硬弦”乐曲中,“4、7”音只作为经过音来装饰乐曲,因此用的比较少。客家筝曲中的“4、7”音的音高并不是十二平均律中的“4”和“7”音或者“升4”和“降7”音,它是随着演奏者的情绪变化、节奏变化和乐曲情境变化而改变的,这就要求演奏者对客家筝曲中“4、7”音的音高变化处理要十分的细致。“4、7”音在客家筝曲中的音高没有一个固定的说法,但有些人的解释是客家筝曲中的“4”音比十二平均律中的“4”音要高,比“升4”音要低;“7”音比十二平均律中的“降7”音要高,比“7”音要低,介于“4”与“升4”之间,“降7”与“7”之间。但这种解释也不完全正确,演奏者还是要在这个解释的基础上对这两个音进行细微的改变。在处理好“4、7”音的音高变化之后,为了让乐曲更加精美,演奏者要在“4、7”音上适当的加入颤音、滑音的技法。对客家筝曲中“4、7”音音高的把握对演奏者来说是一项难点,最好的方法就是多听多唱,多听老师的示范演奏,多听音频资料或者CD,多唱谱子,让自己对音高从心里就有一种固定的概念。最后再加上认真刻苦的训练,相信每个人都会把客家筝曲中“4、7”变化音处理到极致。

三、结语

筝是一种深受中国人民喜爱的民族乐器,而古朴典雅的客家筝曲也受到很多人的追捧。但是要想把客家筝曲的韵味演奏出来是有一定难度的,尤其是它左手的作韵技法。客家筝曲中古朴典雅的颤音,柔美婉转的滑音,还有细致多变的“4、7”按音都是随着客家筝曲的即兴、自由而变化的,也随着演奏者的情绪变化而变化,每个演奏者都有属于自己的一种处理方法,因此,所有的演奏者都要在理解乐曲美学意义的基础上充分发挥自己的即兴性,把客家筝曲的左手技法特点演绎完美,给乐曲带来更加丰富多彩的意境。

[1]李萌.中国传统古筝曲大全(中)[M].人民音乐出版社,2004,1(1).

[2]刘方.二变音si、fa在筝曲中的体现和嬗变[J].贵州师范大学学报,2014,10(10).

[3]赵星.从“以韵补声”到“以音表现”——浅谈筝演奏中左手技法的变化及由此引发的思考[J].黄河之声,2009.10(8).

[4]王夏婕.我国东南三个传统筝派之比较研究——潮州筝派、客家筝派、福建筝派[D].福建师范大学,2004,4(1).

[5]陈蔚旻.客家筝派源流探微[J].星海音乐学院学报,2008,9(15).

[6]罗德裁.谈谈客家筝派的形成和传播[J].星海音乐学院学报,2005,6(30).

[7]肖玲.从《出水莲》的演奏特点看客家筝曲[J].音乐时空,2011.

[8]焦力.论古筝的滑音[J].四川音乐学院学报,2006.

[9]黄露曼.无形的心碑——客家筝曲《崖山哀》的音乐特征及文化内涵[D].星海音乐学院,2010,4(30).

[10]张磊.传统筝乐中的“4”与“7”[J].黄河之声,2009,2(8).