议程设立视角下非政府组织在政策制定中的作用

——以“农村义务教育学生营养改善计划”为例

2016-06-21胡登胜王雅洁中央民族大学管理学院北京100081

胡登胜,王雅洁(中央民族大学管理学院,北京100081)

议程设立视角下非政府组织在政策制定中的作用

——以“农村义务教育学生营养改善计划”为例

胡登胜,王雅洁

(中央民族大学管理学院,北京100081)

摘要:虽然非政府组织在参与国家政策制定的能力是有限的,但在现实情况下仍然有部分非政府组织在政策制定过程中起到了强大的推动作用,这种推动作用主要集中在问题的发现直至议程设立。文章详细分析了“农村义务教育学生营养改善计划”的出台过程,发现在政策出台过程中,该“免费午餐”项目团队以一个类似非政府组织的身份在适当的时机重新阐释和建构出公共问题,并通过恰当的途径,汇集与传达民意,提出方案并加以尝试,这些方法成功推动公共问题进入系统议程成为政策问题直至得到政策回应,最后对国家政策的出台起到直接的促进作用。该项目团队在推动政策制定的途径和方法对共意性问题的解决具有重要的借鉴意义。

关键词:非政府组织;政策议程;政策制定

一、背景

随着市民社会的兴起和政府的引导,非政府组织(NGO)得到了较大的发展并逐渐参与到公共政策制定中。关于非政府组织参与政策制定的方式有很多讨论,不少学者按照各自的标准为这些参与方式做了分类,这些研究对于非政府组织在当前的制度框架下参与政策制定具有重要的指导意义。但是,在剧变时代下产生的案例与事件呈现出了在各种分类之外的其他政策制定参与方式,如致力于建构问题,推动政策议程设立的方式,这些参与方式同样值得思考,它们同样是在当前的制度框架下产生,但相应的学术研究却不多,它们对于未来非政府组织参与政策制定同样大有裨益。因此,文章将以案例分析方法,以政策议程为视角,通过对“农村义务教育学学生营养改善计划”的出台过程进行详细的分析,深入探讨与挖掘案例中非政府组织参与政策制定的具有创新意义的方法,期望能够提供一个新的非政府组织参与政策制定的途径和典范。

二、文献回顾

(一)关于政策议程的分析

政策议程是政策制定的必要环节,也已经成为公共政策领域中一个相对成熟的理论。在社会管理过程中,政府通过制定公共政策来回应社会中所产生的社会问题,但实际情况下并不是所有的现实社会问题都能够得到政府部门的及时反馈和解决,而且那些获得政府部门回应的政策问题也是有顺序的。政策议程的相关理论正是在探讨这一系列问题:社会问题如何被发现与确定,这些问题通过何种方式进入到政府所关注的公共问题的排序系统中,它又处于何种位置等等。刘伟给出了一个适合于中国语境的政策议程创建的概念界定:政策议程创建是指在多元利益相关者互动的基础之上,公共权威组织或部门(尤其是执政党与政府)通过特定的选择和过滤机制确定社会问题的轻重缓急,并将这些社会问题提上公共议事日程并纳入政府决策领域的过程[1]。

特定的社会问题在绝大多数情况下是模糊不清的并且是存在争议的,不是决策制定者单凭理性的分析就能确认的简单明了的客观事实。因此在许多学者看来,确认社会问题并创建政策议程的过程就是对特定社会问题的“建构”过程。约翰·W·金登曾经指出,在社会问题建构的过程中,只有符合和满足公共权威部门制定的特殊标准,例如技术可操作性、在政策共同体内价值的可接受性、费用的可承受性和公众的预期性,才能最终形成政策性的有效产出[2]。

(二)非政府组织参与政策制定的方法

当前对于非政府组织参与政策制定的研究,并没有学者将视角聚焦在政策议程设立阶段,大多数的学者所讨论的非政府组织参与公共政策的制定,所指的都是政策制定的整个全过程。从政策制定的全过程来分析,我国学者对非政府组织参与制定公共政策的途径、方式和方法做了多种归类。

郑准镐(2004)以是否遵照国家相关法律制度为标准将将非政府组织参与公共政策制定过程的方式分为制度化参与和非制度化参与[3]。程汝华(2009)对非政府组织参与公共政策制定的制度化和非制度化的论述更为详细,其中制度化参与包括选举人大代表或政协委员参与听证会,向相关部门提交议案,提起行政复议和诉讼等一系列方式,而非制度化参与的主要途径包括举办专题学术会议引起相关部门重视、出版专业期刊和报纸、组织联名请愿活动、借助新闻媒体或国际非政府组织力量等[4]。李占乐教授(2011)根据非政府组织参与公共政策制定时所直接采用的渠道或机构进行分类,他将非政府组织参与的途径相归类为代表(包括人大、政协代表)参与、政府接触、媒体舆论、私人协商和提起诉讼或复议等形式[5]。

虽然在政策议程的设立过程同样有学者得出过相似的结论,但是与整个政策制定过程不同的是,现实中有不少的非政府组织在政策制定过程中起到了强大的推动作用。这种推动作用主要集中在问题的发现直至议程设立。这给非政府组织另一种参与政策制定的思路,即参与政策决策难度很大,可以作为一种追求,但是凭借自身的优势推动社会问题进入政策议程却是大量非政府组织可以做到的,尤其是在当前的网络环境下更是如此[6]。

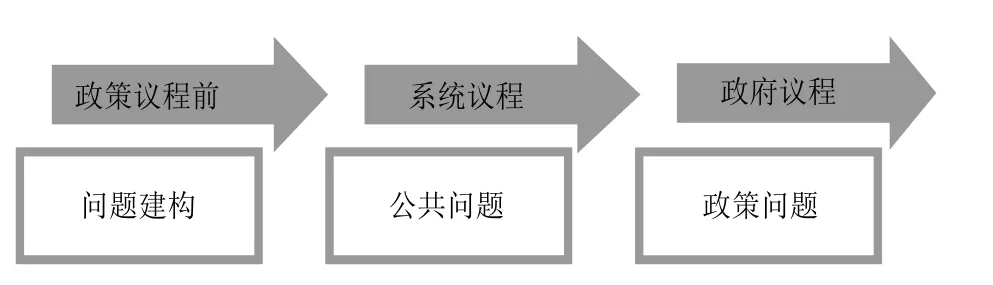

图1 政府议程设立流程

议程设立大致会经过以上所示的几个阶段,即政策议程前、系统议程和政府议程。科布等人在阐述了政策议程的概念之后,还对两种政策议程做了区分。他们认为系统议程包括了一系列已经引起社会高度关注的问题(公共问题),而政府议程则包括了一系列政府已经认识并着手解决的问题(政策问题)[7]。而在政策议程开始之前,需要有一个对问题的发现与建构阶段。

在当前的社会条件下,我国的非政府组织又如何通过政策议程设立的方式来促成政策制定呢?笔者将以“农村义务教育学生营养改善计划”的出台为案例来探讨在议程设立阶段,非政府组织的有效参与方式,以总结概括出案例所给的启发。

三、从“免费午餐”到“农村义务教育学生营养改善计划”

“免费午餐”和“农村义务教育学生营养改善计划”实质上是两个不同的项目,这两个项目要解决的问题是有差异的,“免费午餐”针对的是贫困地区儿童的就餐问题,而“农村义务教育学生营养改善计划”针对的是儿童的营养问题。但是,两个项目的受益群体高度相似,而且执行的方式也很相似,有媒体报道认为“免费午餐”与“农村义务教育学生营养改善计划”不能等同起来,但是民间舆论普遍都认为“免费午餐”到“农村义务教育学生营养改善计划”是民间探索引领了国家行动[8]。

“免费午餐”行动是由邓飞等多名记者和国内多家媒体联合中国社会福利教育基金会发起的一项公益慈善项目。该项目倡导有一定经济基础的公民每天为贫困地区的学龄儿童捐献3元钱提供免费午餐。该项目于2011年4月初正式启动,并且在很短的时间内就引起国内媒体和专家学者的广泛热议。“免费午餐”是由一群热心公益的媒体人、知识精英联合新闻媒体以及非政府组织开展的民间公益项目,该公益项目突破了中国公众因“郭美美事件”对传统公益模式的质疑,为中国公益慈善项目开辟了一条新的道路。

“免费午餐”项目在启动之后就获得广泛关注,由于其问题的特殊性、项目执行过程公开透明以及新媒体的推动,即便是在我国慈善事业受阻的情况下,该项目还是迅速获得民众信任与支持,并得以在各地迅速铺开。自“免费午餐”正式启动之日起,在短短5个多月之内就募集到社会各界捐款近1 700万元,为国内的77所贫困地区学校的1万多名学龄儿童购买了免费午餐。与此同时,国内数家权威媒体也相继发声,对“免费午餐”行动进行评论,例如,人民日报在2011年5月11日刊发了《“免费午餐”期待政府接棒》的评论性文章,并且指出免费午餐背后其实包含着公民营养权这项基本权利,这项权利与公民的生命健康权紧密联系在一起的,也关系到社会公平正义和长远发展。为贫困地区的学龄儿童提供物质和经济上必要的支持和帮助,并且提供保障这一合法权利的法律程序和服务保障,是政府应尽的责任和义务。

2011年7月份,国家采取了与该项目十分相似的政策。中央政府决定从2011年秋季学期启动民族县、贫困县农村免费午餐试点工作,并将宁夏确定为首批试点省区。2011年10月底,在试点工作尚未进行半年之时,国务院决定正式启动“农村义务教育学生营养改善计划”,中央每年拨款160多亿元人民币,按照生均每天3元的标准为农村地区的义务教育阶段学生提供营养膳食补助,覆盖全国680个县市、约2 600万在校中小学生。试点尚未达到一个周期(一个学期或者一年)就将政策在更大范围内施行,充分说明了社会行为对政府行为的强大推动作用。

国家政策出台之后,“免费午餐”的主要发起人邓飞表示,该项目将转入到政府政策未覆盖的贫困地区中。

四、非政府组织在议程设立中的作用

严格来说,“免费午餐”是挂靠在中国社会福利基金会下的公益项目,并不是一个明确的非政府组织,但是这个项目在实施过程中有稳定的团队负责,有明确的章程和执行程序,因此,这个项目团队与非政府组织已经很相似,可以当成一个非政府组织看待。从整个政策发展过程来看,“免费午餐”项目团队并没有参与到政策的制定与决策过程中,但是项目开展过程中非政府组织的行为以及产生的效应,在很大程度上直接推动了国家政策的出台。

(一)问题的重新阐释与建构

社会问题的确是存在的,但并不是一个具体的客观事实,在很多时候都是模糊而极具争议的。因此,一个问题从被发现,到转变为公共问题,最后变成政策问题而得以进入政府议程,必须要经过一个问题建构使之具体清晰的过程,而问题建构的结果将直接影响它在公众中的吸引力。

2011年初“免费午餐”项目启动,迅速获得包括人民日报在内的传统强势媒体的报道。另外,新兴媒体如网络也为民众广泛参与讨论与关注项目提供了平台。在此条件下,“免费午餐”项目团队引领民众共同建构了贫困学生就餐的问题,在就餐问题的基础上转变成营养和健康问题。在网络时代,该问题除了被主观描述之外,有图片、视频等更有冲击力的素材将它具体呈现,并得以迅速捕获公众的注意力,成为一个公众认为需要注意并加以解决的公共问题。

在儿童营养和健康问题的建构过程中,并没有出现一个明显的触发事件,而是在新闻媒体的持续曝光以及项目的迅速扩大中获得广泛关注。与触发机制相类似的是,这一问题的准确建构,在范围、强度和时机上,都有利地推动了其能够成为公共问题。范围是指问题影响的人的数量;强度是指一个事件对公众刺激的程度;时机是指一个重要事件的展开时间段[9]。

首先,从范围上来说,“免费午餐”项目所关注的贫困儿童群体,从一开始的传统偏远山区,如贵州、云南等地,扩大到中部省份,项目受益者数量迅速增加,而需要项目却依旧无法为所有亟须帮助的贫困儿童提供“免费午餐”。从这一角度来说,受到营养和健康影响的儿童数量超乎社会的想象。正因为该问题涉及数量庞大的人群,公众才认识到该问题具有普遍意义而应该通过政策的方式加以解决。其次,从强度上讲,贫困地区儿童的营养和健康问题在两个方面激发了公众的慈善行为。一方面,项目所关注的是贫困地区的儿童,儿童给人的想象本应该是活力与希望,但是贫困地区儿童的实际生活与这一形象形成了强烈反差,从而给普通民众强烈的刺激。另一方面,“免费午餐”从一开始所提倡的捐出三元钱就能提供一份午餐的思路,该策略不仅将慈善行为转变成简单易行的行为,而且促使民众将之与自身生活与消费进行对比,在改变公众对慈善看法的基础上促使公众进行捐助。再次,在时机上,一方面,该项目得益于网络时代所产生的新的信息传播与人际交往方式。该问题以及与之相关的信息得以通过网络,从问题集中的闭塞地区传播到互联网,在互联网使用已经普遍的时代得以被公众捕获。同时,互联网的普遍运用促进了新的募捐渠道的产生,使得该项目团队能够获得更多的支持并扩大项目的影响。另一方面,“郭美美”事件之后,传统的大公益组织信任度大打折扣,与之迥异的“免费午餐”项目团队采取的透明的资金管理方式,以及以邓飞为首的曾经获得公众信任的“意见领袖”为主要项目管理者,在相比之下更值得信任。而且,从国家层面来说,儿童的营养和健康问题已经在长时间内获得关注,民间所尝试的对这一问题的解决是与政府利益相一致的,所以在项目开展之后,大部分地方政府都持支持的态度并以不同的形式支持辖区内的项目。

因此,农村贫困儿童的营养和健康问题由于问题本身的范围和强度,在适当的时机内被非政府组织发现并建构,迅速吸引了公众的注意力,成为公众普遍认为需要解决的公共问题。

(二)民意汇集与传达

民意汇集与传达并非项目团队人员有意去达成,更多的是在开展项目的过程中形成的社会效应。为了更充分地沟通政府与公众,非政府组织利用自身固有的社会属性和特有功能将公民分散的个人意志和利益进行整合,并且汇集成为组织自身的明确目标和共同利益,在追求目标的过程中引起了政府等权威公共部门的重视,从而成为政府和公众之间有效的沟通媒介。这种组织化的利益表达机制,规范了公民利益诉求的渠道,将分散的公众意见和诉求进行汇集整合并传达至政府,影响政府政策议程的设定,为政府制定公共政策提供了社会需求的参考依据。

首先,民意汇集来自于项目开展过程中社会各个群体对这一问题的看法。一方面,迅速扩大的项目体现出了目标群体的共同需求并形成自身的期望。项目团队在需要项目支持的地区提供“免费午餐”,项目在迅速扩大,但是却没有明显的边界,而且项目开展的地区都具有同样的需求。项目的扩大正如将目标群体原本零散的个人需求汇总一样,使之成为社会一大群体的共同需求,并且认为政府应该满足这一需求,形成群体的意愿。从这一角度来说,“免费午餐”项目团队理解并汇总了目标群体的整体需求。另一方面,非目标群体在项目开展过程中认可了这一需求并认为应给予满足。目标群体从项目中受益,对项目的支持以及对政府行为的期望是理所当然,所以非目标群体的意见更能体现民意。非目标群体并没有从这个项目中获益,但是他们同样认为这一项目理应获得支持,目标群体的需求应该获得满足。这可以从贫困儿童的建构过程以及建构之后非目标群体的行为中可以发现。该项目不仅有大型的基金会的资金支持,也通过网络募捐的形式,获得了社会零散慈善资金的帮助,而且社会对该项目的评价大多是正面的。这说明了该项目团队所开展的公益活动与社会大多数人的意见相符,在一定程度上成为了民意的代表。

其次,在项目执行过程中的信息公开是民意传达的有效方式。事实上,项目团队将民意传达到高层缺乏有效的途径,根据邓飞本人的说法,邓飞等人并没有有意地与政府高层进行沟通,但是在信息公开的过程中,汇总的民意得以进一步在网络中探讨,形成更大范围内的网络动员。在以邓飞为意见领袖的动员过程中,“免费午餐”所关注的公共问题自然而然地引起了高层的注意。“免费午餐”的动员主体其实形成了一个意见领袖群,五百多名记者作为媒体人,本来就拥有较多的动员资源,当他们围绕一个共同的目标,集体发声,就形成了一种合力,使免费午餐的倡议效果瞬间放大。虽然没有直接的与高层沟通的途径,但是邓飞等媒体人与体制内的知识分子类似,他们熟知国家权力运作的逻辑及底线,在决定动员什么、怎样动员时能够较为准确地把握官方的态度,能使免费午餐在运作过程中符合国家意愿,从而引起国家关注,并获得肯定和支援[10]。

当然,非政府组织成为民意汇集与表达的代表并不鲜见,“免费午餐”项目团队的优点在于选择了具有可行性的策略。总的来说,它在执行项目的过程中实现了民意汇集,而不是将自身标榜为某一群体的代表并借此与政府沟通协调,并且善于利用民众对项目团队的信任展开网络动员,实现民意的表达。通过这种方法,使得自身建构的公共问题得以进入政策议程成为政策问题。

(三)提供可行的解决方案并加以尝试

如上所述,“免费午餐”项目团队所开展的工作并非单纯去发现问题以及通过游说的方式谋求出台问题的解决政策,而是通过自己制定解决方法的方式,提供了可行的解决方案并加以尝试。这种做法有两个优点。

首先,促进公共问题成为政策问题。“免费午餐”项目的开展首先是推动了社会群体的广泛参与项目,其次开启了社会对贫困地区儿童营养与健康问题的大讨论。一方面,社会群体通过捐款的方式参与了项目,认可了公民在慈善过程中的社会责任。另一方面,传统强势媒体在很大程度上推动了政府责任的确定。人民日报所刊载的文章《“免费午餐”期待政府接棒》是对公共问题责任的探索和划分。人民日报的文章至少反映了两个信息。首先,非政府组织所做的努力值得肯定。其次,政府在这一问题需要承担责任。从这一层面来看,“免费午餐”引发的讨论实质上为政府通过制定政策参与解决贫困地区儿童营养和健康问题奠定了认识与理念基础,强调了国家在这一问题上的普遍责任。

其次,提供可参考的政策方案,保证公共问题始终能够在政策议程直至得到政策回应。一个公共问题成为政策问题并不意味着一定会得到政府的政策回应,也有可能因为政策问题本身的复杂性等综合原因导致政策问题被剔除出政府议程中。已经存在解决方案的公共问题更容易进入政策议程并能够得到政策回应,提供解决方案并加以实施,至少满足了金登所描述公共问题“幸存”标准的四个条件的其中两个:可承受的费用和技术可行性。一方面,“免费午餐”项目团队通过精确的测算,得到了用三元钱提供免费午餐的结果,这一计算结果在实践的过程中被证明是可持续的。而且还证明了解决公共问题只需要有限的投入,这解决了政府自身的顾虑,即承担责任之后形成可能形成的不可预期的财政压力以及随之而来的内部层级矛盾。另一方面,虽然政府与非政府组织在解决公共问题时有各自不同的行为规范,尤其是政府,在提供公共服务时有更多的限制,但是“免费午餐”项目采取的直接提供午餐的方式至少为政府提供了一种可以参考的方式。虽然这一方式最终因为过于复杂以及监管难度大而无法得到政府的应用,但是政府同样采用了提供食品的渠道,只是将食品由午餐简化成更易统一化的面包和牛奶。这一方式直接改变了过去十几年来对农村贫困学生现金帮扶的方法,将营养和健康问题视为独立的问题加以解决。所以,“免费午餐”项目团队所提供的技术可行性方案,推动了公共问题成为政策问题,同时,避免了政策问题由于问题本身的特性被政策决策者剔除出政府议程。

综上所述,“免费午餐”项目团队,在严格的行为规范和制度约束下,以一个非政府组织的身份,通过发现并重新阐述问题,实现对问题的建构吸引公众的注意力使之得以进入系统议程成为公共问题。进而通过自身的优势汇集与表达民意,并通过亲自实践提供可行性解决方案的方法推动该公共问题得以进入政府议程成为政策议程。从问题的发现到政策议程的设立可以发现,“免费午餐”项目团队的作用举足轻重。

五、讨论

通过对“免费午餐”与“农村义务教育学生营养改善计划”的分析,基于政策议程设立的视角,可以发现,从问题建构——公共问题——政策问题的发展过程中,非政府组织在政策议程设立中可以发挥重要作用。

从整个案例发展的过程来看,“免费午餐”项目团队从未直接参与过政策制定,但是推动政策议程设立,直接影响了农村义务教育学生营养改善计划的出台。从部分学者所强调的非政府组织直接参与政策制定的思路来看,“免费午餐”项目团队并没有获得成功,但是从2011年初的项目开展,到2011年7月份的政策试点再到11月份的政策铺开,非政府组织的行为鲜有地迅速获得了政府的回应,以至于媒体做出了社会引领国家行为的判断。这其实给社会提供了一个非政府组织有效参与政策制定的范例,即非政府组织可以利用自身的优势推动议程设立,而不仅仅是单纯参与到自己无法主导的政策制定和决策过程中。

首先,非政府组织在发现和建构问题中更具灵活性与积极性。非政府组织的灵活性决定了其在发现与建构问题时不需要像地方政府那样有太多的顾虑。而非政府组织在很大程度上是弥补行政行为在社会治理中的缺陷,但政府发现问题意味着需要承担解决问题的责任,因此,非政府组织更积极地去发现问题。在当前的社会中仍然广泛存在大量的社会问题,或者因为其本身的负责性、广泛性等等,并没有得到有效地解决。非政府组织可以利用自身的专业性与对问题的敏感性将负责问题细分并重新阐述与建构,在此基础上提出解决方案。

其次,网络为非政府组织发挥作用提供了有利条件。存在于基层的问题,得以有效地阐述并呈现给社会在过去是缺乏途径的。即便是被非政府组织发现并已经采取行动加以解决的问题也很难被社会认可与支持。而在网络时代下,只要策略得当,通过网络扩散的方式能够将非政府组织所做的努力公之于众,并有可能迅速获得支持,进而形成民意表达而改变政府的政策选择。

再次,非政府组织在大胆尝试时的风险较低。贫困地区儿童的营养和健康问题并不是从未被发现,而政府解决问题的方式是现金补助。这种方式的优点在于并不会存在太多风险,而且,除了增加财政负担之外,不会带来过多的成本。“免费午餐”项目团队在执行项目时并没有太多的顾虑,即便是存在风险,也不会像政府那样涉及公权力的信任问题。因此,在发现问题之后,非政府组织更加敢于尝试。

当然,值得注意的是,并非所有的社会问题,非政府组织都能够按照案例中所呈现的经验采取行动。社会问题可以简单分为共意性问题和冲突性问题[11]。关于这一项目的倡议,几乎没有受到批判,符合国家以及大多数民众的意志。在项目执行的过程中几乎没有遇到阻力,从一开始便得到社会中大部分人的认可,很明显,这一问题属于共意性问题。对于共意性问题来说,以上的经验无疑是适用的,“免费午餐”可谓是未来非政府组织参与政策制定的一个范例。但是社会中同样存在冲突性问题,如近年来陆续出现的PX项目,这些问题的出现直接将民众与政府置于相互对立的局面,在解决这类问题时,如“免费午餐”式的解决方法显然是很难有效果的,冲突性问题显然需要其他的解决策略和途径。

参考文献

[1]刘伟.当代中国政策议程创建模式嬗变分析[J].公共管理学报,2008(7):30-40.

[2]约翰·W·金登.议程、备选方案与公共政策[M].丁煌,方兴,译.北京:中国人民大学出版社,2004.

[3]郑准镐.非政府组织的政策参与及影响模式[J].中国行政管理,2004(5): 32-35.

[4]程汝华.我国社会组织参与公共政策制定现状评价与优化[D].武汉:华中师范大学,2009 .

[5]李占乐.中国公民社会参与公共政策制定的渠道和方式[J].理论导刊,2011(3):38-40.

[6]鲁先锋.网络条件下非政府组织影响政策议程的场域及策略[J].理论探索,2013(3):78-82.

[7]Roger Cobb,Jennie-Keith Ross a Marc Howard Ross. Agenda Building as a Comparative Political Process [J]. The American Political Science Review,1976,(3):126-138.

[8]周红.免费午餐行动获政府回应,民间探索引领国家行动[N].齐鲁晚报,2011-11-01(20).

[9]拉雷·N·格斯顿.公共政策的制定——程序和原理[M].朱子文,译.重庆:重庆出版社,2001.

[10]刘秀秀.网络动员中的国家与社会——以“免费午餐”为例[J].江海学刊,2013(2):106-110.

[11]约翰·D·麦卡锡,马克·沃尔夫森.共意性运动、冲突性运动及其对基础设施的占用[C]//艾尔东·莫里斯;卡洛尔-麦;克拉吉·缪勒,刘能,译.社会运动理论的前沿领域.北京:北京大学出版社,2002:314-315.

[责任编辑:姜玲玲]

●社会治理

The Role of NGO in Policy Making from the Perspective of Agenda Setting-Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education students

HU Deng-sheng,WANG Ya-jie

(School of Management,Minzu University of China,Beijing 100081,China)

Abstract:NGOs participating in policy decision ability is limited,but in reality,there are a number of non-governmental or⁃ganizations in the process of policy which have played a strong role,this role is mainly focused on the problems discovered until the agenda is set up. This article analyzes in details nutrition improvement plan for the rural compulsory education stu⁃dents and in the process of policy,finds out that the" free lunch "project team similar to the identity of the non-governmen⁃tal organizations in the appropriate time to explain and construct the public problems,and through the appropriate way,con⁃vey public opinions,propose solutions and have a try. These methods successfully promote public problems into the policy agenda to get policy response,finally to the national policy. The team in promoting policy approaches and methods has an im⁃portant significance.

Keywords:Nongovernmental Organizations(NGOs);policy agenda;policy making

中图分类号:D632

文献标志码:A

文章编号:1674-8638(2016)02-0102-06

DOI:10.13454/j.issn.1674-8638.2016.02.018

收稿日期:2016-03-03

作者简介:胡登胜(1991-),男,湖北黄梅人。硕士研究生,研究方向:行政管理,社会建设;王雅洁(1989-),女,河北张家口人。国家人口健康科学数据共享平台中心工作人员,研究方向:公共事业管理,社会事业保障。