“四个环境”语境下的公众幸福指数研究

——基于福建省的调查

2016-06-21邵雅利福建江夏学院思想政治理论课教研部福建福州350108

邵雅利(福建江夏学院思想政治理论课教研部,福建福州350108)

“四个环境”语境下的公众幸福指数研究

——基于福建省的调查

邵雅利

(福建江夏学院思想政治理论课教研部,福建福州350108)

摘要:在“四个环境”的语境下研究公众幸福指数,可以有效反映福建的民生状况,促进福建人民生活幸福、社会和谐。通过构建一套研究公众幸福指数的立体化指标体系,在福建省内九地市开展实证研究,结果发现,福建省公众幸福指数的平均为83.6分(满分为100分)。由此可见,福建人民对当前的幸福生活感受深刻,对未来生活有信心、有期望。经济收入、社会公平、家庭和谐、社会保障和住房等五个变量是影响公众满意指数的关键因素。最后,在调查分析的基本上,文章探讨了公众幸福提升的现实途径。

关键词:四个环境;公众幸福;幸福指数;福建省

2014年十二届全国人大二次会议福建代表团媒体开放日上,福建省明确提出,要深化改革,打造“四个环境”,即打造公平高效、充满活力的市场环境;打造山清水秀、宜居宜业的生态环境;打造互利共赢、和平发展的开放环境;打造风清气正、和谐稳定的社会环境。在“四个环境”的语境下研究公众幸福指数,可以有效反映福建的民生状况,促进福建省人民生活幸福、社会和谐的深化改革决策。因此,我们构建了居民幸福指数评价指标体系,在研究分析的基础上,为打造“幸福福建”提供数据支持,并尝试探索落到实处的现实途径。

一、文献综述

当前,全球的政府组织、非政府组织、研究机构以及学者们分别从社会学、经济学、心理学等不同的领域对幸福指数展开调查研究与应用实践。综合起来,关于幸福指数的研究主要有三个层面。

首先,宏观层次上的国家幸福指数研究。最早的概念来源于不丹国王提出的“国民幸福指数”核算,即最初的“国民幸福指数”(GNH),包括:政府善治、经济增长、文化发展和环境保护四个层面[1]。此后,西方一些发达国家开始关注并创设了不同模式的幸福指数,如加拿大幸福指数、法国经济发展和社会进步委员会指标体系、澳大利亚幸福指数等。宏观角度的国家幸福指数,主要是对片面追求GDP的反思,是国家层面考察人民生活质量的另一思路,其测量主要由国家关注的某些层面客观指标构成。

其次,中观层次上的城市幸福指数构建与比较。同样,国外的政府组织或非政策组织也相继构建了社会学层面上的城市幸福指数,如伦敦市生活质量指标体系、意大利佛罗伦萨市民生活质量指标体系等。在我国,中观层面的研究主要由一些经济学家、社会学家主导,也积累了不少研究成果,主要因循两种思路。一种是城市统计指标,包括城市GDP、社会保障、公用设施、住房等客观指标,例如于飞的河北省居民幸福指数研究[2];另一种是则是基于公众抽样调查,调查内容包括公众主观感受和个体感知,例如郑方辉教授基于幸福指数的“幸福广东”政府绩效评估[3]。

第三,微观的个体心理层面的幸福指数研究。微观层面的幸福指数研究,主要是在主观幸福感的概念和研究基础上进行扩展和深化,又分单维和多维两种范式。单维范式以美国密歇根大学教授罗纳德·英格哈特的研究最具代表性,其问题只有一个:把所有的事情加起来,你认为你是不幸福的、不很幸福、幸福、非常幸福?[4]采用多维研究的主要为心理学家或社会学家,例如邢占军(2003)认为,幸福指数应该包括知足充裕体验指数、心理健康体验指数、社会信心体验指数、成长进步体验指数、目标价值体验指数、心态平衡体验指数、人际适应体验指数、家庭氛围体验指数[5]。澳大利亚墨尔本大学心理学专家库克教授提出,个人幸福指数包括人们在生活中所取得的成就、健康状况、对自己的生活水平、人际关系、社会参与、安全状况、自己的未来保障等7个方面[6];积极心理学的研究者们对幸福感的研究主要包括三个维度:即主观幸福感(subjective well-being,SWB)、心理幸福感(Psychological Well-being,PWB)和社会幸福感(Social Well-being,SWB)[7]。

现有的研究资料表明,宏观和中观层面上的幸福指数研究,主要构建国家或城市幸福指数,为政府机构制定政策的目标提供重要依据,推动服务型政府转化的落地。但是幸福不幸福,是人们内心的体验,既有主观的体验,也包括对客观生活指标的评判。幸福指数就是衡量人们这种心理体验的具体指标。但是微观层面上,直接从个体幸福感加总平均获得幸福指数的研究,也受到不少诟病。一方面,不少学者抨击其心理测量的稳定性不足。为此,罗文英提出序数效用论,将商品效用的主观心理评价转变为客观效用函数[8]。但是这样的换算过于复杂,操作性不强。另一方面,主观幸福感指标不能等同于生活满意度指标,如郑方辉研究发现:总体幸福感比各个具体的生活满意度指标均来得高[9]。可见,不能直接用生活满意度的测量来测算公众的幸福指数。

综上,我们认为,幸福指数作为反映公众客观生活质量的主观感受评价,应考虑我国群众深受“中庸之道”文化影响的特点,参照“社会比较”理论来构建公众幸福指数。同时,在福建省内开展实证研究,将民生改善与幸福指数提升结合起来,探讨福建省提高公众幸福指数的现实路径,从而为“四个环境”政策的落实提供参考。

二、指标体系及数据来源

(一)幸福指数的指标设计

费斯廷格的社会比较理论认为,每个人都自觉或不自觉通过与他人进行比较来了解自己的社会状态。公众幸福指数也是如此。我们在结合前人关于幸福指数概念内涵的基础上,构建了主观幸福比较的时间维和空间维。时间维,包括当前的幸福感受、与过去比较、未来信心三个时间维;空间维,包括与身边亲近的人比较、与相同背景人群的比较、与同龄人比较。从而构建一套研究公众幸福指数的立体化指标体系。

选项的设置采用10点量表,让调查者从“非常幸福(10分)、很不幸福(1分)”10级中进行选择,得分越高,幸福指数越高。

(二)生活满意度的影响因素

根据“四个环境”的核心内容与理念,构建公众的生活满意度影响因素,包含四个方面:经济因素、社会因素、生态因素和个人因素。其下再设9个二级评价指标,具体情况见表1。

表1 公众生活满意度指标体系

生活满意度的选项设置同样采用10级计分方式,让调查者从“非常满意(10分)、很不满意(1分)”10级中进行选择,得分越高,生活满意度越高。

同时,在问卷中增加背景题目,主要涉及被调查者的基本情况,如性别、年龄段、户籍情况、婚姻状况、文化程度、工作性质等。

(三)调查数据的获取

调查区域:福建省内九地市。调查对象:在当地居住满五年以上的户籍人口或非户籍常住人口,要求年龄在18~70周岁,可以与调查员进行语言沟通的人群。调查时间:过完春节后的两个月内完成调查,这样安排主要考虑中国以春节为界的年度概念。抽样与调查方法:采用分层多段式随机抽样的方法。按照九地市的分层方式,利用计算机辅助电话调查(CATI)系统随机抽取该市的手机号进行电话访问。为保证最低层级样本量具有统计意义,根据性别、年龄进行一定配额控制,即尽量1∶1。在保证每地市95%置信度、5%绝对误差的前提下,根据九地市常住人口的数量按比例分配各地市有效样本量(见表2)。数据处理方法:采用spss20.0进行数据整理,把幸福指数及满意度分别转化成百分制后,再运用独立样本t检验、方差分析、回归分析等参数统计方法对调查结果进行分析。

表2 调查城市及样本量

三、福建公众幸福指数的调查分析

(一)福建公众幸福指数的总体分析

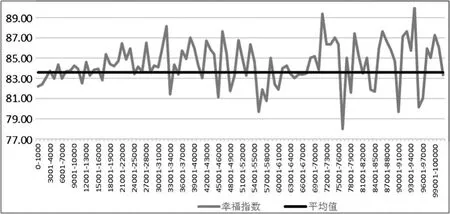

统计发现,在时间维度上,23.6%的人认为自己当前是幸福的(80分以上,下同),67.3%的人认为自己与过去相比是幸福的,46.2%的人认为未来与现在相比是幸福的。在空间维度上,与身边亲近的人相比,65.8%的人认为自己是幸福的(80分以上,下同);与相同背景人群的比较,81.4%的人认为自己是幸福的;与同龄人相比,70.7%的人认为自己是幸福的。

总体而言,福建省公众幸福指数的平均为83.6分(满分为100分)。由此可见,大部分人群感觉自己是“幸福”的,这也说明了在政府宏观调控和公众自身努力下,福建人民对当前的幸福生活感受深刻,对未来生活有信心、有期望。

就被调查人群的背景而言,女性幸福指数(84.1)略高于男性(83.1);40~50岁人群的幸福指数高于其他年龄段人群;已婚人群幸福指数显著高于未婚或离婚人群;本科文化程度人群的幸福指数明显高于其他方化程度人群。

(二)福建公众幸福指数的影响因素分析

1.经济发展水平的影响

为考察不同经济发展水平对公众幸福指数的影响,按照人均GDP分成三类经济发展水平:经济发达、中等和偏低(见表3)。

表3 不同经济发展水平因素的归类分布情况

统计发现,经济发达城市的公众幸福指数要高于经济中等城市,同时经济中等城市的公众幸福指数又高于经济偏低城市。

图1 不同经济发展水平地区城市的公众幸福指数比较

图2 幸福指数在不同年收入水平上的分布情况

以2015年个人年均收入每1 000元划分一级,探索其与幸福指数之间的关系发现,年度收入在7万元以上为一个分水岭,高收入并不一定会带来高幸福指数,相反呈现情况分化,差异较大。即年度总收入与公众幸福指数之间没有显著性的相关。而中低年收入(7万元以下)人群的幸福指数则维持在83分水平上下小幅波动,年度总收入与公众幸福指数之间呈现微弱的显著相关。

由此可见,当公众的收入较低时,增加经济收入水平对提升幸福指数是有效的。但是当收入积累到一定程度时,人们在满足了基本的物质需求后,幸福指数依靠收入增长的边际影响力反而降低,此时伊斯特林的幸福悖论发生作用。即使增加收入,但幸福指数的提升并不显著,其他因素逐渐成为影响幸福指数的重要因素。

2.生活满意度的影响

35.2%的被调查者对自己的收入评价在“满意”程度以上,37.6%的被调查者对自己享受社会保障评价在“满意”以上,44.5%的被调查者对社会公共服务评价在“满意”以上,55.8%的被调查者对自己的职业评价在“满意”以上,39.2%的被调查者对自己住房的评价在“满意”以上,53.7%的被调查者对自己居住地的环境评价为“满意”以上,73.6%的被调查者对家庭和谐在“满意”以上。

公众的满意度如何影响幸福指数呢?因而要在变量选择的过程中,以公众幸福指数为因变量,设定为F(X);以生活满意度为解释变量,生活满意度的9个二级因素(详见表1)分别设定为X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9,构建了回归模型:F(X)=β0+β1X1+β2X2+……+β8X8+β9X9+μ。采取Stepwise逐步进入回归方程,对公众幸福指数及相关影响因素进行回归分析。研究结果发现,经济收入、社会公平、家庭和谐、社会保障和住房等五个变量进入模型,而其余四个变量由于没有达到显著性要求而被剔除。在回归过程中,个人年收入水平首先进入模型;在最终的回归模型中,调整后的R2=0.369,说明了五个进入回归方程的解释变量可以解释模型36.9%的变异。回归模型的显著性检验(Sig)<0.001,表明整个方程是显著的,也就是说自变量与因变量之间具有极为显著的线性关系。从其影响系数可看出这五个解释变量对公众幸福指数有着不同程度的影响。可见,未来可重点从收入水平、社会公平、家庭和谐、社会保障和住房等五个方面考虑,全面改善福建人民的生活条件,从而提高其幸福指数。具体回归结果见表4。

表4 公众幸福指数的回归系数表

四、公众幸福提升的现实途径

(一)政府绩效评估引入公众幸福指数

过去我们的政府绩效评估过于注重经济指标,甚至从某种程度上来说是唯GDP论,然而这种过分注重经济增长的评价体系,忽视了人民生活质量的相应提高。在政府绩效的评估过程中引入“幸福”的概念,反映了政府对公众切身利益问题的关注,也体现了政府社会治理理念的根本性转变。因此,政府绩效评估体系中的公众幸福指数构建,有效地把评估主体和对象从“政府本位”转变为“人民本位”,从而实现政府工作的重点放在为人民服务的基本目标上,把公众的切身感受、生活质量和发展愿望放到必要的议事日程上。例如,厦门市海沧区政府的绩效评估体系虽然还未明确提出“幸福指数”的概念,但把公众对海沧工作生活环境的满意纳入其指标中。同时,厦门市各区每年通过电话调查群众满意度,其满意度调查结果占各区级政府绩效评估总分的5%。通过在评估指标中占据分值的方式,厦门市政府有效引导了服务型政府职能的转变,关注市民生活品质的提高,促进了市民与政府、社会的良性互动,有利于提升公众的幸福感,建设一个幸福和谐的城市。

(二)促进经济快速发展,提升公众经济收入水平

福建省幸福指数的调查显示,影响幸福指数的因素固然很多,但经济仍是重要因素。尤其是对于经济收入水平较低的地区而言,经济收入仍然是影响公众幸福指数的核心因素,这也符合伊斯特林在低收入水平上的横断面模型。公众随着收入水平的提高,不仅竟未着消费能力和消费水平的提高,而且个人生存与发展扩大了选择的空间,自信心和成就感也相应提升,因而也就产生更多的幸福体验。相反,较低收入水平直接制约着人们基本物质需求的满足,甚至可能是温饱问题还无法妥善解决,进而影响客观生活质量。

因此,要切实提高公众主观幸福指数,在我国向全面建成小康社会迈进的现阶段,还是要把发展经济放在首位,加大改革力度,大力改善人们赖以生存和发展的客观条件,为构建人民幸福奠定坚实的物质基础。

(三)坚持公平正义,完善社会保障体系

“民不患寡而患不均”,公共幸福指数正是人们在时间和空间立体维度上进行社会比较的结果。我们的调查结果发现,社会公平和社会保障的满意度是影响公众幸福指数的重要因素。但是,当前我国人民收入分配两极分化不断加剧,作为生活在社会比较中的每个成员,尤其是弱势群体的不满情绪日益上升,极大地影响着他们的幸福体验。相反,感到幸福的人群,其社会公平的认可度较高。因此政府应加大力度缩小贫富差距,通过宏观调控方式限制过高收入,消除地区之间、部门之间、垄断行业与一般行业之间的分配差距,为公众营造一个公平公正的社会环境。同时,还要加快完善社会保障制度,大力保障“底线民生”,关注困难群众和弱势群体,提高困难家庭的生活补贴标准,让他们生活有基本保障;改善“基本民生”,如医疗与养老等老百姓最为关心的基本民生问题;加强“深层民生”,如加强公共基础设施的建设,改善交通、环境、教育等,使人们形成健康文明的生活方式,从而提升公众幸福指数。

参考文献

[1]范志毅.国人幸福指数现状研究[J].价值工程,2012 (7):292-295.

[2]于飞,王会强.基于多维测度的河北省居民幸福指数因素分析[J].统计与管理,2014(11):37-39.

[3]郑方辉,冯淇,卢扬帆.基于幸福感与满意度的广东公众幸福指数实证研究[J].广东行政学院学报,2012(4):16-20.

[4]李雨蒙,张文政.兰州市居民社会生活幸福指数分析与思考[J].甘肃农业,2014(3):40-43.

[5]邢占军,黄立清.当前主要社会群体主观生活质量研究——以沿海某省调查为例[J].南京社会科学,2007(1):85-97.

[6]姜文华,朱孔来,李俊杰.国内外幸福指数研究现状评述及展望[J].经济与管理,2014(4):34-39.

[7]陈志霞.城市幸福指数及其测评指标体系[J].城市问题,2011(4):9-13.

[8]罗文英.幸福指数的稳定性研究[J].统计与决策,2015(22):4-7.

[9]郑方辉.公众幸福指数:为什么幸福感高于满意度?[J].公共管理学报,2015(4):68-82.

[责任编辑:姜玲玲]

Research on Public Happiness Index Under the "Four Environmental" Context

—A Survey of Fujian Province

SHAO Ya-li

(Ideological and Political Theory Teaching and Research Department,Fujian Jiangxia University,Fuzhou 350108,China)

Abstract:In the context of "Four Environment",the research on public happiness index can effectively reflect the people's livelihood in Fujian. It can also facilitate the people of Fujian happiness and social harmony.This paper constructed an indica⁃tor system on public happiness index. At the same time,the researchers conducted empirical research in nine cities in Fujian Province. The results showed that the average Fujian public happiness index was 83.6 points(out of 100). Fujian people have impressed current happy life,the future life with confidence. Five variables Income,including social justice,family har⁃mony,social security and housing,are the key factors affecting public satisfaction index. Finally,the article discusses the real⁃istic way to enhance the well-being of the public.

Keywords:Four Environment;public happiness;happiness index;Fujian

中图分类号:C912.6

文献标志码:A

文章编号:1674-8638(2016)02-0108-05

DOI:10.13454/j.issn.1674-8638.2016.02.019

收稿日期:2016-02-18

基金项目:2015年福建省社科规划课题一般项目子项目福建省中国特色社会主义理论体系研究中心2015年年度项目“‘四个环境’语境下的公众幸福指数研究”(FJ2015B022)

作者简介:邵雅利(1977-),女,福建厦门人。副教授,研究方向:幸福心理学与心理健康教育。