新常态下中部城市的经济转型发展路径研究

——以安徽省蚌埠市为例

2016-06-21张泽云安徽大学管理学院安徽合肥3060安徽财经大学会计学院安徽蚌埠33030

赵 根,张泽云(.安徽大学管理学院,安徽合肥3060;.安徽财经大学会计学院,安徽蚌埠33030)

新常态下中部城市的经济转型发展路径研究

——以安徽省蚌埠市为例

赵根1,张泽云2

(1.安徽大学管理学院,安徽合肥230601;2.安徽财经大学会计学院,安徽蚌埠233030)

摘要:当前,我国经济已经进入新常态阶段,经济增长由高速变为中高速,更加注重经济结构的优化和质量的升级。中部地区的城市作为中部崛起战略的具体实施者,承担着经济下行带来的巨大压力,文章通过对蚌埠市经济发展状况的分析,发现中部城市发展中存在着产业结构不合理、比较优势发挥不足、城乡发展失衡、投资效益下滑、投资环境欠佳等问题,必须优化产业结构,注重创新驱动发展,统筹城乡和区域发展,转变政府职能、释放改革红利,尽快谋求经济发展的成功转型,真正实现中部崛起。

关键词:经济新常态;中部城市;经济转型发展;中部崛起;蚌埠市

一、研究背景

改革开放以来,资源、土地、人口等要素维持了我国经济的高速增长,但随着高增长带来的累积性风险的凸显以及新一轮国际产业革命的兴起,我国经济的发展面临着复杂的国内、国际形势。国内方面,老龄化社会的提前到来加上生态环境约束的日益加剧,“资源红利”、“人口红利”等传统比较优势正在逐渐减弱,传统的“三高一低”发展方式已难以为继。国际方面,全球经济正处于危机后的修复阶段,国外市场的不景气导致针对我国的贸易保护政策越来越多,我国出口经济马力不足[1];国际产业分工正在加快调整,发达国家致力于高端技术导向的“再工业化”,发展中国家正在积极承接产业转移[2],在土地和劳动力价格方面我国已经优势不显。面对严峻的经济形势,习近平总书记做出了我国经济社会已经进入“新常态”阶段的重大判断,经济增长由高速进入中高速,更加注重经济结构的优化升级,投资驱动、要素驱动转向创新驱动,消费需求成为经济拉动主体。

中部地区(包括安徽、山西、河南、湖北、湖南、江西六省)地处我国腹地,连南接北、承东启西,人口和国土面积分别占到全国的28.1%和10.7%[3],资源丰富、交通便利,但经济发展却远远落后于东部地区。自2006年“中部崛起”战略实施以来,经过近十年的努力,中部地区的经济发展已经取得巨大成就,但在经济新常态下,中部地区的传统发展模式遭遇多维梗阻,作为中部崛起战略的具体实施者,中部地区的城市更是面临着经济下行的巨大压力。本文选取安徽省蚌埠市作为中部城市的个案,通过分析其经济发展中存在的问题,探索中部城市经济转型发展路径,以期实现经济新常态下的“中部勃兴”。

二、蚌埠市经济发展现状

(一)蚌埠市概况

蚌埠地处安徽北部、淮河中游,是安徽省第一个设市的地级市,下辖四区三县,总面积5 952平方公里,总人口371.1万,是全国重要的综合交通枢纽,被誉为皖北中心城市。设市以来,蚌埠充分利用交通优势取得良好发展,但随着发展优势的弱化,其经济发展渐渐落后于合肥、芜湖、马鞍山等城市。近年来,为重返全省第一方阵,蚌埠奋起直追,经济社会取得了较为迅速的发展。

(二)蚌埠市经济发展现状

2006年中部崛起战略实施以来,蚌埠市紧抓机遇,经济得以快速增长。2007至2014年间,蚌埠市GDP保持两位数的增长速度(见表1)。尤其是“十二五”以来的四个发展年头,蚌埠市GDP增速稳居全省前五,2014年更是达到全省第二的历史新高名次[4]。

表1 2007年以来蚌埠市GDP增速情况 %

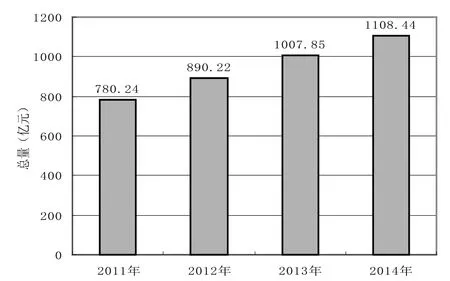

从总量上看,在2013年,蚌埠市全年生产总值突破千亿大关,达到了1 007.85亿元,经济发展取得喜人的成绩(如图1)。2014年,在全国经济下行背景下,蚌埠GDP依然保持10.1%的增长速度,人均GDP达到34 222元,比上年增加2 740元。虽然蚌埠市各项经济指标都表现出增长趋势,但我们也应看到自2010年以来,GDP增速呈逐年下降趋势,GDP总量自2011年以来,在全省排名一直在第8名以后。而且与东部城市相比,蚌埠经济明显处于落后状态。

图1 “十二五”以来蚌埠市G D P总量

图2 2013年蚌埠、淮安、枣庄、湖州G D P总量

图2是蚌埠市与江苏淮安市、山东枣庄市、浙江湖州市2013年GDP总量,表2是上述四市经济发展相关数据,由图、表可见,无论是在GDP总量上还是人均GDP上,蚌埠市都远远落后于其他东部城市,而且在这些市当中,蚌埠市第一产业比重最高,第三产业比重最低,工业化水平偏低,仍然处在经济发展初级阶段。诚然这些城市位于东部沿海省份,有着良好的区位优势,但面对如此巨大的差距,我们必须从自身找原因,在经济新常态下找出自身经济发展中存在的问题,争取实现中部城市的跨越发展。

表2 2013年蚌埠、淮安、枣庄、湖州经济发展相关数据

三、蚌埠市经济发展存在的问题

(一)产业结构不合理,过度依赖低效高耗的传统工业

近年来,蚌埠市产业结构虽不断调整,但还有待进一步优化,见表3。

表3 2010-2014年蚌埠市三产业增加值及结构

虽然第一产业比重不断下降,但仍然高于15%,说明蚌埠市仍处于经济发展初级阶段。第二产业比重逐年增加,比2010年提高了4.3个百分点,但相对于2010年其贡献率却下降了6个百分点,而第三产业贡献率上升了4.5%[4]。说明第二产业对经济增长的拉动作用不断减弱,第三产业对经济增长的拉动作用不断增强,但第二产业比重却远远高于第三产业。工业是蚌埠市经济发展的主力军,占GDP比重逐年上升,但其增加值增速自2011年开始逐年下降(如图3),给经济持续快速增长带来巨大压力。

图3 “十二五”以来蚌埠市规模以上工业增加值增速

蚌埠的工业主体是传统重工业(如丰源生化、天润化工、八一化工)和初级加工业。这些工业要么是高能耗、高污染的企业,要么是产业结构简单,低附加值的劳动密集型企业。近年来,这些工业的发展给蚌埠带来经济增长的同时也带来了生态环境破坏和资源紧张等问题。据新闻报道,2010至2012年间,蚌埠八一化工厂发生四起爆炸事故,污染物的泄漏对淮河水质造成严重污染。2015年5月,沫河口工业园区工业废水排入淮河支流的丑闻也被曝光。对水资源依赖度高的化工企业造成了淮河及地下水的污染;初级加工业的涌入、工业园区的盲目建设圈占大面积耕地。这些以牺牲生态环境为代价的发展模式无疑是杀鸡取卵,必须尽快转型。

(二)比较优势未得到充分发挥,发展特色不够明显

蚌埠素有“火车拉来的城市”之称,正是因为铁路交通的便利,蚌埠从当初的小渔村迅速发展为城市。新时期,蚌埠的交通优势更加明显,但2014年蚌埠全年交通运输、仓储和邮政业增加值41.09亿元,仅占GDP的3.71%,而同为铁路枢纽城市的徐州,2014年全年交通运输、仓储和邮政业增加值达到396.13亿元,是蚌埠市的9.6倍,占徐州市GDP的比重也达到了8.76%。更为严重的是,蚌埠市全年铁路货运发送量97.69万吨,竟比去年下降26.1%之多。高铁方面,蚌埠南站作为京沪高铁沿线的一级站和京沪高铁、京福高铁的交汇点,其枢纽地位日益彰显,但是,高铁可能带来的多种经济效益体现并不明显,高铁站周围的开发相当缓慢,人气也非常低落[5]。蚌埠的铁路交通优势未得到应有的发挥。

表4 2014年蚌埠、芜湖科研成果及科技应用状况

蚌埠科教实力雄厚,被誉为安徽省三大科教城市之一,拥有安徽财经大学、蚌埠医学院等5所高等教育学校,有安徽电子信息职业技术学院等9所高等专科技术学校,有3个国家重点实验室,14个省级实验室,60家省级以上工程研究中心,其中3个是国家级。另有1个国家级高新技术产业开发区。但是与同是安徽科教城市的芜湖市相比,蚌埠市科研成果和科技应用却大大落后于芜湖(表4),蚌埠市科教优势也未得到应有发挥。

另外,蚌埠旅游资源也很丰富,全市共有38 个A级景区,其中,5个4A级,10个3A级,共有旅行社41家,星级饭店19家,2014年旅游创收130.39亿元。而旅游资源相当的芜湖市,2014年旅游创收313.78亿元,是蚌埠市的2.4倍。相当的旅游资源,差距悬殊的旅游收入,说明了蚌埠市旅游资源未得到充分开发。

(三)投资效益下滑,消费需求不足

投资作为拉动经济的“三驾马车”之一,一直是蚌埠经济增长的“主力马车”。十二五以来,蚌埠市固定资产投资额一直在增加,但投资效果系数却在逐年递减(如图4)。2014年全年固定资产投资达到1 244.18亿元,是2011年的1.9倍之多,而投资效果系数却由2011年的0.22下降到2014年的0.08。这就意味着2011年650.92亿元的投资产出的GDP数量为143.20亿元,而2014年1 244.18亿元的投资产出的GDP数量仅99.53亿元。而且投资效果系数逐年下降趋势说明未来几年内投资效益会越来越低,揭示了依赖大量投资拉动经济增长的道路已越发坎坷,必须改道而行。

图4 “十二五”以来蚌埠固定资产投资额及投资效果系数

消费方面,2014年蚌埠市全年社会消费品零售总额达到481.5亿元,比上年增长了13.7%,其中乡村消费品零售总额58.28亿元,仅占总量的12.1%。而当年蚌埠市乡村人口269.31万人,占总人口371.1万人的72.6%,人均可支配收入10 511元,仅为城镇居民的一半。庞大的乡村人口和微小的消费份额反映出蚌埠市广大农村市场未得到有效开发,农村购买力不强、消费需求严重不足。

(四)投资环境欠佳,民营经济活力不够

蚌埠市作为皖北核心城市,紧邻长三角,优越的交通条件及廉价的土地、劳动力资源本应成为企业的投资理想之地。但是2014年全年外商直接投资仅有12.14亿美元,省外企业也很少入驻。当今,市场在资源配置中起决定性作用,一个地区经济发展水平往往取决于这个地区的个体经济和民营经济的发展水平的高低,大量发展比较早、比较快的民营企业的入驻成就了东部沿海省份经济的发达[6],而投资环境的优劣直接决定了当地民营经济的发展水平。

在蚌埠市,民营企业的投资的基础设施、政策环境和融资环境都十分落后,地方政府不能充分考虑投资者的实际需求,盲目建设工业园区,道路、水源等相关配套设施不健全,费尽财力物力吸引来的大多是“圈地者”,而不是投资者。同时,政府的审批程序相当繁琐,办事周期长、成本高,严重打击了投资者的积极性。另外,民营企业获得的金融支持也相当少,即使有,也需要繁琐的程序和沉重的担保。在蚌埠,非公企业增加值占到GDP总量的57%,贡献了全市税收收入的50%。规模以上的中小工业企业的增加值占规模以上工业增加值的60%之多,但中小企业的直接融资却只有2%的比重,其贷款比重仅占金融机构贷款的20%,而东部省份这一比例达到了40%[7]。民营经济活力的提升亟待投资环境的进一步优化。

四、蚌埠市经济转型发展路径

(一)优化产业结构,实现可持续发展

要理性分析当地区位优势和经济发展阶段,给蚌埠市三次产业以科学定位。虽然第二产业对蚌埠经济增长的拉动作用在减弱,但仍然是蚌埠经济发展的主力军。第三产业虽然比重较低,但对经济增长的拉动作用在增强,所以发展潜力巨大。同时,蚌埠又是农业大市,2014年粮食作物种植面积达到47.02万公顷,产量275.51万吨,蚌埠的发展离不开第一产业的支撑。所以,我们要把平衡三大产业的发展作为转变蚌埠产业结构的目标,以第二产业为主体,重点发展第三产业,同时以二、三产业为基础,促进第一产业的规模化、现代化、产业化。

具体来说,对于第一产业,促进粮食作物规模化、现代化的同时,要因地制宜,大力发展地方特色农业,如怀远的林果、花卉业,五河的水产养殖业,固镇的经济作物种植业等。同时,要与二、三产业融合发展,一方面要促进农业产业化,对农产品进行深加工,延长产业链、提高附加值。如怀远优质石榴用于石榴酒的生产,利用固镇花生基地生产优质花生油等等。另一方面,将农业与旅游业相结合,发展农家乐。如怀远的禾泉农庄花展、涂山石榴采摘,五河沱湖、天井湖垂钓等等。

对于第二产业,要调整工业产业结构,走新型工业化道路,努力实现工业化与信息化结合,发展先进制造业。要利用劳动力、土地的价格优势,引进与蚌埠当地产业相关的工业企业,建立完善的工业体系。同时要注意节能减排,坚持以人为本的可持续发展道路,对于高产值、高污染企业,要确保其在资源环境承载力范围之内,并做好污染防控工作。对于低产值、高能耗、高污染的工业企业,要严格限制并逐渐取缔。

(二)整合地区优势,实现创新驱动发展

由前文可知,蚌埠市交通、科研、旅游优势明显,整合地区发展优势,实现跨越发展将是蚌埠未来经济发展必然趋势。蚌埠作为铁路枢纽城市,京沪铁路、淮南铁路穿境而过,京沪高铁、京福高铁交汇于此,拥有1个高铁站,蚌埠站和蚌埠东站2个一等站,固镇站、曹老集站2个三等站,以及其他5个四等站。水运方面,蚌埠更是有着“千里淮河第一港”的美誉,位于淮上区的力源国际港口是淮河干流通往长江和京杭运河必经之地,承担着大宗货物的运输任务。公路方面,蚌埠现有京台、宁洛、蚌合3条高速公路经过,另有蚌五、徐明、蚌埠绕城高速3条在建高速,建成后与现有的高速及国道省道交叉,蚌埠将形成四通八达的公路网络。另外,蚌埠有仁和集军民两用机场,皖北国际机场也在蚌埠怀远县内选址建设,建成后,蚌埠将真正实现“水陆空”立体交通。我们应整合铁路、公路、水路、航空的立体交通优势,结合其紧邻长三角、皖北核心城市的区位优势,建设大型物流集散基地,发展现代物流业。

其次,蚌埠拥有国家北部唯一一个玻璃和新材料产业基地的高新技术开发区,精细化工产业基地也被认定为国家级高新技术产业化基地,光伏材料、零部件被认定为省级高新技术产业基地[8]。要充分发挥科教优势,依托国家高新技术开发区和大学科技园,以及玻璃新材料实验室等科研优势,产学研相结合,重点发展玻璃、光伏新材料,电子信息产品,生物医药以及装备和零部件制造等四大主导产业,将高新技术及研究成果转化为生产力,实现创新驱动蚌埠市经济发展。

另外,蚌埠地区历史悠久,拥有古老的双墩文化、大禹文化和垓下古战场遗址等等历史文明与古迹,应加大宣传力度,利用高铁等交通优势,充分开发蚌埠旅游资源,让古老文明以旅游的形式助推蚌埠经济发展。继续举办诸如“中国花鼓灯歌舞节”等能够彰显蚌埠文化底蕴的大型文艺活动,提高蚌埠知名度。同时要加强旅游区的基础设施建设,提高接待能力。

(三)统筹城乡发展,创造新的经济增长极

要调整投资方向,加快新型城镇化建设。2014年蚌埠市城镇化率达到50.91%,仅比上年提高1.24个百分点。城镇户籍人口占总人口的27.4%,远远低于全国53.7%的平均水平[9],蚌埠市新型城镇化建设潜力巨大,应加快建设步伐。通过新型城镇化的建设,带动钢铁、水泥等建材的需求和道路等基础设施的建设,直接带动经济的发展。同时,大规模的城镇化建设还会创造出更多的就业岗位,提高城乡居民的收入和购买力,有利于刺激消费需求。

全面推进农村土地经营权流转,发展小城镇企业,解放农村劳动力,拓展农民收入渠道。加快农业规模化、产业化、现代化步伐,提高农业产量,发展特色农业,对农产品进行深加工,提高附加值,进一步增加农民收入,提高农民购买力。通过新型城镇化建设,推进农业发展,深度发掘广大农村市场,为蚌埠经济发展创造新的增长极。

(四)转变政府职能,释放改革红利

要进一步理顺政府和市场关系,使市场在资源配置中起决定性作用,同时更好的发挥政府的作用。推进行政体制改革,减少行政审批程序,通过简政放权激发市场和企业的活力。创新行政管理方式,推行“负面清单”制度,释放改革能量,进一步降低企业准入门槛,以“法无禁止即可为”的管理方式激发企业创造力。同时,要深化金融体制改革,创新企业融资方式,解决中小企业资金难题。在投资环境建设方面,政府应扩大公共服务范围,完善基础设施建设,引导和推动形成具有蚌埠特色的产业集群。对于创新型企业入蚌,政府应给予政策和资金的支持。

在人才政策方面,政府应该制定中长期人才发展规划,制定合理的人才引进政策,提高待遇,落实“孔雀计划”,鼓励和吸引在外地的蚌埠籍科技工作者、企业家以及广大务工人员返乡创业,为蚌埠经济的发展贡献力量。同时要有合理的用人、留人政策,防止高素质人才的流失。

另外,政府应建立健全社会保障体系,完善城镇职工医疗保险和新型农村合作医疗制度,落实失业救济政策,让城乡居民无后顾之忧,使其能消费,敢消费。

五、结语

新时期,国家继续实施中部崛起战略,作出将安徽省整体纳入长江经济带的重大决定,同时又提出要充分发挥“合芜蚌”自主创新综合实验区的引领示范作用。2014年11月,省委省政府出台《关于促进皖北地区又好又快发展的若干意见》,从加大改革创新力度、加快新型城镇化建设、促农扶贫等十个方面为皖北地区的发展保驾护航。同时省委省政府又提出建设皖北城市群的战略方针,对皖北地区建设尤为重视。蚌埠作为皖北地区核心城市、全省区域性中心城市以及全国交通枢纽城市,同时又被定位为华东先进制造业基地、现代化山水园林城市[9],深受安徽省和国家的重视,可谓集多重优势和发展战略机遇于一身。新常态下,作为中部城市,蚌埠应坚定发展信心,积极转变经济发展方式,充分利用区位优势和战略机遇,实现跨越发展,从而带动皖北乃至中部地区的经济发展。

参考文献

[1]董恩序.试论当前国际经济形势下的中国经济发展现状[J].现代经济信息,2015(5):87.

[2]姜巍.新一轮产业革命下的中国创新与绿色增长[J].中国发展观察,2015(3):35-36.

[3]赵西君.新常态下中部地区崛起的战略思路研究[J].中国市场,2015(9):8-12.

[4]董天放.新常态下蚌埠经济发展研究与思考[J].蚌埠党校学报,2015(1):4-5.

[5]茹行健.蚌埠市主导产业选择与园区空间布局策略研究[D].合肥:安徽建筑大学,2013(6):30.

[6]姚吉祥.新常态下县域经济转型发展路径研究——以安徽省为例[J].开发研究,2015(1):13-17.

[7]曹帅.中小企业融资现状及对策分析——以安徽省蚌埠市为例[J].商业经济,2015(4):89-91.

[8]章启明.蚌埠市重返安徽省第一方阵的发展战略研究[J].现代商业,2014(32):142-143.

[9]乔树伟,杨晓明,宋振宇.新常态下推进蚌埠新型城镇化建设的研究[J].蚌埠学院学报,2015(2):186-187.

[责任编辑:胡亭亭]

●区域发展

The Path Research of the Central City Economic Transformation Development Under the New Normal

—Taking Bengbu City,Anhui Province as an Example

ZHAO Gen1,ZHANG Ze-yun2

(1.School of Management,Anhui University,Hefei 230601,China;2. School of Accounting,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233030,China)

Abstract:At present,our country’s economy has entered a period of new normal,it has shifted from the previous high speed to a medium-to-high speed growth,and the economic structure is constantly improved and upgraded .Central cities as the implementer of the rise of central China strategy,are bearing the great pressure of the economic downturn. Through ana⁃lyzing the economic development situation of Bengbu city,the following problems are found:unreasonable industrial structure,comparative advantage does not totally play,investment returns getting down,poor investment environment and other issues. And the article puts forward some suggestions of optimizing the industrial structure,paying attention to innovation-driven de⁃velopment,balancing urban and rural and regional development,transforming government function and releasing the reform dividends,seeking successful transformation of the economic development to realize the rise of central China as soon as possi⁃ble.

Keywords:economic new normal;central city;transformation of economic development;rise of central China;Bengbu city

中图分类号:F061.5

文献标志码:A

文章编号:1674-8638(2016)02-0082-06

DOI:10.13454/j.issn.1674-8638.2016.02.015

收稿日期:2015-12-18

作者简介:赵根(1991-),男,安徽五河人。硕士研究生,研究方向:公共管理;张泽云(1993-),女,安徽金寨人。硕士研究生,研究方向:会计理论与方法。