凤饰楚铭的文化解读

2016-05-31王祖龙王曼苏

王祖龙, 王曼苏

(1. 三峡大学 艺术学院, 湖北 宜昌 443002; 2. 北京服装学院 造型系, 北京 100029)

凤饰楚铭的文化解读

王祖龙1, 王曼苏2

(1. 三峡大学 艺术学院, 湖北 宜昌443002; 2. 北京服装学院 造型系, 北京100029)

摘要:解读楚铜器铭文的凤形装饰,不能单纯地以“鸟虫书”或“花体杂篆”视之,从图像学角度看,它是一个蕴涵复杂的象征体系,其深层结构中有着无限丰富的文化隐义和审美内涵。

关键词:楚青铜器;凤饰铭文;鸟虫书;图像学

以凤饰铭的风尚始于春秋中期的楚器。楚人崇凤,加上天性好饰,铸器制铭时善发异想,装饰铭文与中原绝不相类,亦文亦凤的图像文字、恣意拉伸的字形、屈曲回环的线条、垂露肥笔的点缀、错金错银的色彩,赋予铭文以浓郁的装饰特色和华美灵动的美感。经过装饰美化的铭文,体势修长挺拔,字形婉曲飘摆,线条圆细清秀,结构和谐优美。因铭文时见凤鸟之形,文字学界沿其旧说,以“鸟篆”、“虫书”、“鸟虫篆”、“鸟书”相称①,书法界因其过度装饰视其为“花体杂篆”,排斥于书法艺术之外。其实,凤饰铭文并非一种书体,而是上古铭文装饰美化的一种方法或曰风格类型。本文的讨论正是以此为基点,揭示其华丽的图像形态之下所深含的文化隐义。

对于凤饰铭文这一特定时期、特定区域的符号创造行为,我们不能单纯地以美术字“鸟虫书”或“花体杂篆”视之,也不能简单地看成是上古楚器的常行工艺装饰。其载体、材质、工艺、符号、形态、体式和以凤为母题的主题装饰,无不表明它是一个蕴涵复杂的象征体系(见图表)。

在其深层结构中,有着无限丰富的文化隐义和审美内涵。破解这一构成复杂的象征系统,对于解读楚青铜器铭文为何以凤为饰、王者之器何以独占凤铭、拉伸的体式何以纵长、艺术新潮的涌动如何与礼制文化完美互动等,都具有特别重要的意义。

1.以凤饰铭是楚民族原始意象的反射

凤是楚器物装饰的恒定母题,楚铜器铭文饰凤当与楚人崇凤有关,是楚人图腾信仰的孑遗。《说文》释凤“出于东方君子之国”[1],所谓“东方君子之国”,乃少昊氏族的活动区域。少昊氏是以凤鸟为领袖的“鸟夷”部落联盟,“凤”是他们共同崇拜的图腾。楚人祖先与少昊氏族关系密切,《山海经·大荒东经》有“少昊孺帝颛顼”之说,表明楚祖曾为少昊氏族所抚养。楚人在立国江汉之前一直活动在东方,受崇“凤”的少昊氏文化影响良多,故对“凤”文化有着深刻的认同。既立江汉之后,图腾信仰虽然消失,但“凤”文化传统并未泯灭,仍对“凤”保持着特殊的感情,尊凤爱凤的传统历久不衰。以楚辞为中心,读先秦文学作品,诸多华章丽句和溢美文辞无不喜扬凤德。在特立独行、佯狂避世的楚狂接舆眼里,孔子以凤德自比;在汪洋恣肆的庄子文中,凤乃志行高洁之士;楚庄王更是以凤自喻,不鸣则已,一鸣惊人;屈原尊凤爱鸾,故《离骚》浓墨重彩大量描绘鸾凤和鸣的景象。以凤喻佳人好事,既与图腾崇拜孑遗有关,也与祖先崇拜有关。楚祖为祝融,《山海经·海外南经》以“南方祝融,兽身人面,乘两龙”描绘其形[2]426,其神异也若此,“颛顼生老童,老童生祝融,祝融生太子长琴,是处榣山,始作乐风”[2]580,“有五彩鸟三名:一曰皇鸟,一曰鸾鸟,一曰凤鸟”[2]549。出于对祖先的崇拜和缅怀,故而器物多以凤饰之。楚墓出土的漆木器和丝织品,凤鸟是永恒的主题。或以凤鸾造型,或配以凤首、凤翅、凤身、凤羽、凤爪为饰,千姿百态,富丽堂皇,以此表达楚人对祖先的崇敬和对祥瑞的期盼。凤饰楚铭所折射的正是这种“图腾”性质的信念和意境。

楚漆器、丝织品上的凤饰,构图上往往突破规则几何排列的束缚,灵活运用对称、循环、对比、穿插手法组织画面,看似从心所欲的自由布置,实则画面活泼生动而又秩序井然。组织图案时,善于解构、变异原形,通过对凤之冠、首、嘴、翅、尾、爪的变化取舍,重构新体,形象概括而传神,富于挺拔清秀与诡奇缛丽的美感。凤饰楚铭也是这一艺术原则的演绎。所饰之凤既见具象,也备抽象,但一般都经过了一番对“艺术原形”的汰洗和择取,原形演变到后来往往“面目全非”,只剩下一鳞半爪,有的仅仅用简洁的首、嘴、翅、羽、爪等特征部位指代整体,这是美学上的“遗痕律”[3]。“遗痕律”的艺术原则,简言之就是打散重构,以局部象征整体。凤饰楚铭堪称是“遗痕律”的典型体现,繁复者与楚器上的具象凤鸟相近,简约者与变形凤纹相似,抽象者已化为装饰性点线(如垂露肥笔),而凤鸟无迹可寻。这足以表明,无论是楚器物上的凤鸟装饰,还是凤饰楚铭,都是楚人“凤图腾”的反射和意匠体现,是楚人原始意象的复现与符号创造。

2.凤铭楚器是王者身份和权力的象征

凤饰楚铭多出于王侯公卿之墓,东周时期共有凤饰铭文的器物约160件[4],无一不出自王公贵族的大墓。这表明对此类青铜器和艺术品的独占,乃是上层贵族阶层获取和维持政治权力的主要工具,也是其政治特权与身份的象征[5]414。凤饰楚铭常见于兵器和礼器,这表明,这些以凤饰铭、标明器主之器并非出于实用,而是有着特殊的用途,比如随葬,象征生前的特权和身份。《左传·成公十三年》曰:“国之大事,在祀与戎。”[6]这一“祀”一“戎”所对应的,正是礼器和兵器,它们都是国之重器。

楚人的青铜冶铸业是在向中原的学习过程中发展起来的。西周晚期至春秋早期,楚国青铜冶铸业伴随着楚国疆域的扩张获得了长足发展。至楚成王时,大力开拓疆域,不仅对周边国家兵戈相加,而且与齐桓公展开争霸,历时十余年之久。随着争霸战争的推进,楚人几乎控制了以铜绿山为中心的产铜区。有了铜矿等原材料的源源不断供应,青铜冶铸技术日渐精湛,不仅后来居上,超越了北方的中原地区,而且呈现为蓬勃发展的良好势头。楚人不仅学习了中原地区的分铸、焊接技术,而且还创造了失蜡溶模工艺,青铜装饰的华美之风也相伴兴盛起来。青铜冶铸技术的突破,极大地刺激了上层贵族唯我独尊的心理,精心制作的凤饰铭文,一方面成为统治集团炫耀财富的象征符号,另一方面,因其神秘的感召力也成为号令社会民众的权杖式的家族符号。这就是为什么凤饰铭文,大多应用在具有象征性的兵器和礼器上,而且只有部分文字加饰凤鸟的原因。另外,铭文饰凤并错之以金银,一者显示其高贵华丽,二者还具有特殊的意义。曾侯乙墓出土的一件三戈戟上,铸有饰凤错金的“曾”字徽号,更是表明器主的特殊身份。这些特定的凤饰符号当属专用,在民众心中具有无比神秘的力量。社会民众尽管多不识字,但对于这类神异铭文和徽号还是耳熟能详的,何况文字本身还具有“因形见义”的象形特征。这便是凤饰铭文产生的社会基础。

以神异之物装饰神圣的文字,应用在王者之器上,赋予器物以震慑的威力,那些神秘的、夸张变形的、亦文亦图的铭文,在特定的仪式活动和场合中,既起着神秘的暗示作用,也使人们相信其特殊的法力之所能及。更为重要的是,华美的凤饰旨在彰显器主的尊贵和特权。

3.拉伸的体式是“崇天”信仰之下的“通天”符号

楚俗尚巫,不绝如缕。楚国社会生活中普遍遗留有原始宗教的观念、心理和仪式行为,当巫觋主持宗教祭仪时,总要借助各种道具,其中祷辞不可缺少。有祷必有辞,辞须借助文字才能记录,这就要求记辞之文及其形式具有与巫术氛围、场合相适应的神秘感。因此,装饰铭文在承担记辞功能的同时,其形体样式的特殊性,也就自然被赋予了另外一种具有象征意义的“视觉心理”功能[7]。商代占卜的象形文字如此,料想凤饰楚铭也不例外。特别是其刻意拉伸、比传统铭文长出几倍的狭长字形,显然不仅仅是出于装饰的目的,它同所有原始宗教仪式上的巫术符号一样,还有着上天及地的“通天”功能,蕴涵着深层的原始宗教心理。

天,自古以来就是备受人们关注的主题。天道的神秘与无常,使楚人对“天”既充满了敬畏,又充满了向往,并与现实人生紧密地联系了起来。比如人之生死就与天道密切相关。《礼记·郊特性》就有“魂气归于天,形魄归于地”之说[8],意即人死后精魂要升往天国,而形骸则归之于土。基于这种魂魄二元论认识,楚人因之在心中设定了一个至高无上、超离人间的“天”。这个“天”通常被理解为神的居所、灵魂的归宿,于是“通天”就成了现实人生的最高境界和目标,由此产生了许多崇拜仪式和形态。《国语·楚语下》载观射父回答楚昭王“绝地天通”之问证实了这一设想。“及少昊之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史,无有要质。民匮于祀,而不知其福。而颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地天通”[9]。

观射父向楚昭王陈述了他自己所身处其中的那个时代的一个基本观念:民神杂糅、天地浑然无间是无序的,而民神不杂、天地人神各归其位则是有序的,“绝地天通”将是治世有序的开始。这则神话为我们理解上古楚国政治集团的核心地位提供了有益启示。天地隔绝后,人再也不能与天相通。若要想与天相通,则必须借助巫觋的帮助。巫觋并不是社会生活中的普通人等,而是掌管着天地间通天降神的全部知识的人。他们既代上天发言,也代表强势民族领袖和氏族集团掌控着沟通手段和统治的知识,总之是把与鬼神沟通的权力牢牢掌握在自己手中。所谓巫觋“通天”,也就是执掌权力的统治者实施治世和精神控制的开始。故而巫觋所代表“通天”者的意志也正是政治集团的意志[5]414。在上古社会,只有上层贵族才能拥有与其身份相匹配的高贵重器和和精美的陪葬品。既然“国之大事,在祀与戎”,那么,作为“祀”与“戎”的象征符号必然会精心刻意制作与生产。不仅如此,为使铭文与器物相配,其铭文无不精心刻意地制作。这些生前享用的重器及其华美的铭文,也会随着主人的死去作为陪葬,以象征其死后的身份和特权。基于这种理念,凤饰铭文中的那些刻意拉伸、似乎要贯通天地的狭长造型,只有放在“通天”的文化背景中才能得到最合理、最深刻、最恰如其分的解释。与其说它是可以识读的文字,毋宁说它是有如“天梯”或“神树”一样功能的“通天”符号,是引领灵魂升天的助手。从这个意义上看,凤饰楚铭刻意拉伸的造型和华美惊艳的装饰,绝不能简单理解为是制作者浪漫想象的作品,它所表征的首先是“通天”阶级的“通天”意志,其次才是艺术方面的追求。

4.错金工艺体现了艺术新潮与礼制文化的完美互动

有周以来,周以文德化天下,尚“文”之风日盛,“郁郁乎文哉”是当时社会重要的人文景观。居国南乡的楚国社会,其风尚虽独具个性,但其礼乐制度依然沿用周制,尽量仿效周礼。《国语·楚语上》中载有屈建的一段话:“虽微楚国,诸侯莫不誉,其祭典有之曰:国君有牛享,大夫有羊馈,士有豚犬之奠,庶人有鱼灸之荐,笾豆、脯醢则上下供之。”话中所述祭典虽已生活化,但它却是礼乐制度之下所培育出来的一种高贵的精神品质。楚国社会礼制从周,讲究生则厚养,死则厚葬,这种理念最终都归结在以尚“文”为表征的精神追求上,并全面渗透到社会的各个阶层和各个方面,从言语文章,到服饰仪容以至日用器物,无不重修饰、尚美化。这种景象,观众多楚墓所出土之遗物便能窥见一斑。与此同时,高度发达的青铜文化,又为尚“文”之风的盛行提供了广阔天地和技术支撑,大凡传世楚青铜器,无一不呈现出精美的形制和雕饰,可以说在楚国,艺术新潮的涌动成为一个时代的风尚。“春秋中期楚国青铜器是一种新的时代精神的象征……特点是立体的动物形象、镂空的装饰和细密的花纹”[10]。不仅铜器的形制体现出华美富丽的风格,“金银错”技术(在铜器表面上镶嵌金银丝,构成精美的文字或图案)的发明,更是让文字的装饰丰富起来,线条的屈曲、结构的盘绕、色彩的亮丽成为可能。

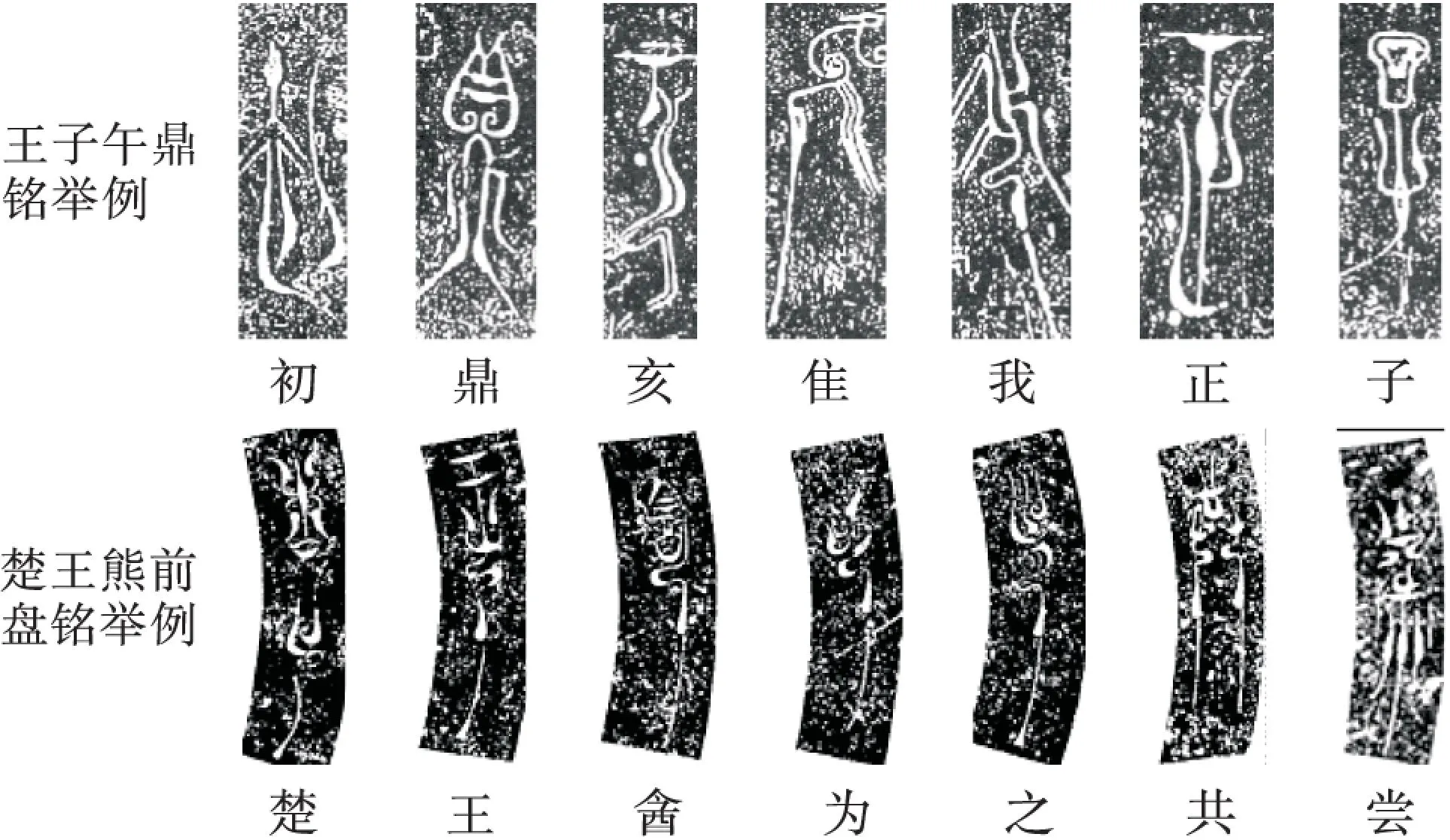

装饰艺术新潮迎合着礼制文化的需求,二者形成了良性互动,共同创造着一个镂金错彩、雕绩满眼、色彩斑斓的世界。《王子午鼎铭》(图2)、《曾侯乙戈戟铭》(图3)、《越王勾践剑铭》(图4)等无一不是作为世间极品为尊君旺侯所创制,其中的凤饰铭文更是以严谨的构形、富丽的色彩、虬曲回环的美感彰显了典礼制度与祭祀活动的时代气息。“一切器物呈出精巧的气象。器制轻便适用而多样化,质薄、形巧。花纹多全身施饰,主要为精细之几何图案,每以现实性的动物为附饰物,一见即觉其灵巧”[11]。千百年后,它们依然是凝结了时代精神的千古绝品。

5.屈曲律动的线条与楚纹楚画、楚乐楚舞相映成趣

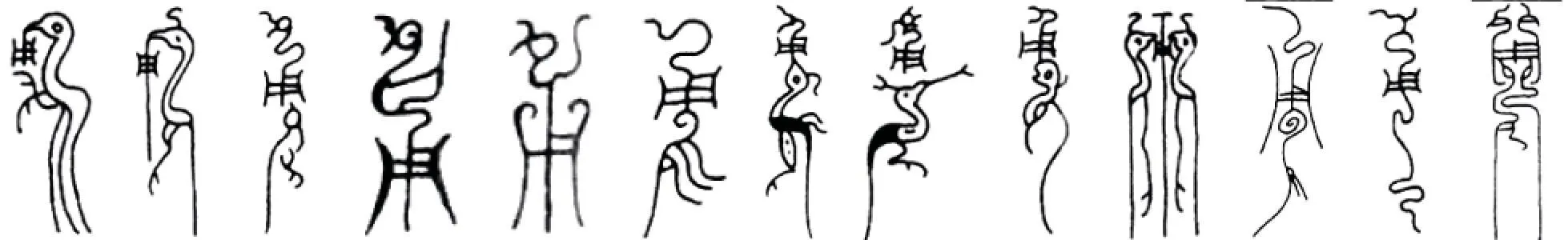

凤饰楚铭形态变化多端,极富想象力,不同的字装饰方法不同,同一字常常变换数种形态,“用”字的装饰变化多达十多种,代表了“凤凰衔书”之祥瑞及其蜕变的美化装饰(见图表)。

有的字上部紧缩而下部极力拉伸,字的中间部位相对纤细,呈收束状。这些弯弯曲曲、极尽变化的符号,时或华饰夸张笔画,其形若凤,时或在弯曲流畅的线条上,缀以垂露肥笔或旁枝蔓节,仿佛体态修长、婀娜多姿的舞女,引发人们对灵秀美的无限联想。它会使人联想起《韩非子》关于“楚王好细腰,而国中多饿人”的描写,联想起《大招》对“小腰秀颈”和苗条之美的铺陈,联想起《九歌》对“偃蹇”、“连蜷”楚舞的展示。楚人尚灵秀,楚人眼中的美是“丰肉微骨”,是“小腰秀颈”,是精悍与灵动。楚国流行巫舞,讲究曲线和律动,汉代王逸《楚辞章句》云:“楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祀,其祀必作歌乐鼓舞,以乐诸神。屈原见俗人祭祀之礼,歌舞之乐,其词鄙俚,因为作《九歌》之曲。”[12]此巫又称“灵”。楚绘画中的女子多束腰,《人物龙凤图》描绘的女子,广袖宽裙,高髻细腰,端庄娴雅,风姿绰约。这些都是楚人追求灵秀之美的一种极致反映。从这个意义上说,凤饰楚铭中的这些符号、曲线和律动,实在与楚乐楚舞、楚画楚纹相映成趣,一脉相承。

6.楚地固有的浪漫精神是凤饰楚铭产生的内在动力

凤饰铭文是在规范金文的构架上增饰凤鸟的抽象形式,铭文饰凤使得实用文字具有了可观赏的因素。从书法史角度看,它的出现并不是对于远古象形文字的复归,也不是文字演化的必然结果,而恰恰是楚国社会风尚和楚人创造精神的产物。春秋战国时代的文学和艺术,无不以奇诡瑰丽的想象、陆离斑斓的色彩和夸张变形的意象汇成了一个时代的浪漫主潮,给人以惊采绝艳的审美观感。而华美奇巧的凤饰铭文的创制,同样是在这种浪漫精神观照之下的产物,它不仅从其中汲取营养、寻找灵感,而且以凤鸟之形为标尺因字赋形,并在线条上附饰大量无实际用处的闲文饰笔,将这种审美追求推向极致。其想象与创造既缘于巫、又兴于骚、还归于道,为上古器物装饰和铭文的多样化表现开辟了新境。

以今天的审美眼光看,凤饰铭文那自由幻变、大幅度拉伸摆曲的线条运动状态,那粗细连断、不断变幻视觉印象的线条式样,以及无画不饰的点线面构成和被不断改变的形体结构,仍然具有整饬、美化字形之功,亦未损害文字书写之美。虽然我们很难用今天的书法审美标准去衡量,但它毕竟丰富了文字书写的律动美感,其摹拟造型的可揣摸的意味以及文字上的指事表意功能,仍然诱发了装饰文字的特殊魅力。其影响所及,“不仅影响后来各种风格的虫书和其他美化装饰性书体,而且为突破传统观念、书写习惯去改造正体大篆提供了可资参考借鉴的楷式。”[13]汉代的“鸟虫篆”正是以其为楷式而步入时尚,走进印章创作的广阔领域。不惟如此,凤饰铭文的诸多装饰手法还直接引发了后来汉金文对书写美的追求。

注释:

①“鸟篆”一词最早见于《后汉书·蔡邕传》,许慎《说文解字·叙》视为“虫书”,列为“秦书八体”,王莽新政时“六书”有“鸟虫书”之说,《晋书·卫恒传》述及王莽“六书”时引为“六曰鸟书”。

参考文献:

[1]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1983:79.

[2]古本山海经图说[M].济南:山东画报出版社,2001.

[3]王祖龙.楚艺术图式与精神[M].武汉:湖北人民出版社,2003:171.

[4]张光裕,曹锦炎.东周鸟篆文字编[M].北京:翰墨轩出版有限公司,1994:2.

[5]张光直.青铜挥麈[M].上海:上海文艺出版社,2000.

[6]左传·成公十三年[M].

[7]丛文俊.象形装饰文字——涂上宗教色彩的原始书法美[M]//中国书法全集2·商周金文卷.北京:荣宝斋出版社,1993.

[8]礼记·郊特性[M].

[9]国语·楚语下[M].

[10] 李学勤.缀古集[M].上海:上海古籍出版社,1998:52.

[11] 郭沫若.青铜时代·周代彝铭进化观[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[12] 王逸.楚辞章句[M].

[13] 丛文俊.春秋战国书法综论[M]//中国书法全集3·春秋战国金文.北京:荣宝斋出版社,1997:13.

[责任编辑:刘自兵]

中图分类号:K 877.3

文献标识码:A

文章编号:1672-6219(2016)03-0097-04

收稿日期:2015-11-26

作者简介:王祖龙,男,三峡大学艺术学院教授。王曼苏,女,北京服装学院造型系学生。