矿山废弃地生态修复中PPP模式博弈框架

2016-05-18杨彤

杨彤

(1.安徽财经大学 财政与公共管理学院,安徽 蚌埠 233030;2.中国矿业大学 管理学院,江苏 徐州 221116)

矿山废弃地生态修复中PPP模式博弈框架

杨彤1,2

(1.安徽财经大学 财政与公共管理学院,安徽 蚌埠 233030;2.中国矿业大学 管理学院,江苏 徐州 221116)

摘要:新常态下,矿山废弃地生态修复势在必行。政府和社会资本合作(PPP)模式在此领域的应用将引领观念、技术和制度的创新。在分析矿山废弃地生态修复项目研究现状的基础上,对该领域PPP项目中的合同关系以及项目参与人进行分析,针对政府公共部门以及社会资本投资方构建双方的博弈框架。通过公私博弈的均衡分析,从权责划分、招投标进程、风险分担、利益共享和监管角度提出基于政府和社会资本层面的对策建议,以期实现经济、社会、生态效益的最大化。

关键词:矿山废弃地;生态修复;博弈;政府和社会资本合作

矿产资源从供给侧支持经济新常态下工业化、城镇化的有序发展,然而矿产资源的开采、冶炼、加工等生产环节会占用矿区大量的土地资源,产生废弃地。矿山废弃地不同于一般的闲置土地,它存在物理结构不良、重金属含量过高、PH值酸碱不均、营养成分畸形等缺点,会导致环境污染、引发地质灾害进而造成生态失衡。因此,矿山废弃地生态修复势在必行。

政府和社会资本合作模式(Public-Private Partnership,PPP)是近年来在提供公共品特别是基础设施建设和环境治理服务领域大力推进的新模式,是通过政府公共部门和市场私人部门的深度沟通、达成契约、引导社会资本积极参与到公共产品和服务的提供中,分担风险、实现共赢。十八届五中全会后,随着社会资本投入生态环境保护市场化机制的建立、混合所有制的推进、供给侧改革的持续发力以及PPP项目管理平台在国家发展改革委员会和财政部等机构的运作,PPP模式在矿山废弃地生态修复中的应用,将创新管理模式并引领政府培育社会资本在此领域的大力推进、缓解地方政府的债务风险、加快生态修复技术创新、推动生态文明建设。

本文以矿山废弃地生态修复PPP存在的博弈问题为导向,逐步理顺PPP在该领域的运行机制,对矿山废弃地生态修复PPP项目中的合同关系以及项目参与人进行分析,针对政府公共部门以及社会资本投资方构建双方的博弈框架。从PPP模式运行的权责划分、招投标进程、风险分担、利益共享和监管方面,提出推进矿山废弃地生态修复PPP模式的政策建议。

一、文献回顾

矿山废弃地生态修复是利用外界力量使受损生态系统得以恢复、重建和改进到接近采矿前的自然状态或符合人类某种有益用途的状态,强调以人工调控为主。我国矿山废弃地生态修复起步于20世纪70年代末80年代初,而国外对于矿山废弃地的生态修复研究开始于20世纪初,成效较好的主要是市场经济发达的澳大利亚、德国、美国、英国、加拿大等。研究主要集中于矿山废弃地修复的目标和方向、修复项目市场化运作以及政府在此过程中的规制、措施及管理方法等领域。在废弃地生态修复的技术领域:HosseinSoltanmohammad(2008)系统总结了矿山废弃地整治利用模式,包括8组共23种矿山废弃地利用类型[1];蒋正举[2](2014)梳理文献后认为学者对观光农业、工业旅游、文化创意园等模式关注较多;更多的学者认为将矿山废弃地转为农业用地、林业地或牧草地、水产养殖用地、种植能源植物、建立太阳能、风能等可再生能源系统以及社区、房地产、商业中心等(JohnA. Meech,2006;Daniel Miller,2008;Blair Loftis,2010)[3,4,5],以帮助矿区所在地实现从矿业经济到后矿业经济的转变以及经济社会环境可持续发展。

在PPP应用于生态修复领域的研究方面:大多数学者侧重于从不同地区、不同类型的项目以及当地案例来对PPP模式的应用进行研究(Mouraviev and Kakabadse, 2014; Vian et al., 2015; Singh and Kalidind, 2006; Ameyaw and Chan, 2015; Valipour et al., 2015; 马静, 2011;潘琼,2014;陈鹏等,2015)[6~10];PPP项目风险分担机制的构建也是研究的热点(Bing et al.,2005; Xu et al.,2010;Ibrahimetal.,2006;Yunus,2015)[11~15],少部分学者从博弈的视角分别分析了PPP项目的招投标、风险分担、激励契约以及监管寻租博弈等[16]。长期以来,理论界对PPP模式在矿山废弃地领域的应用关注甚少,直到近十年,这种情况才有所改观。目前,关于PPP模式应用研究仍集中在政策介绍、案例分析、经验总结等定性研究方面,缺乏从市场和政府关系宏观层面的博弈框架构建及分析,缺乏有执行力的政策引导。因此,本文通过矿山废弃地生态修复中政府和社会资本合作博弈框架的构建,从宏观层面给出基于政府、社会、中介机构等层面的政策建议。

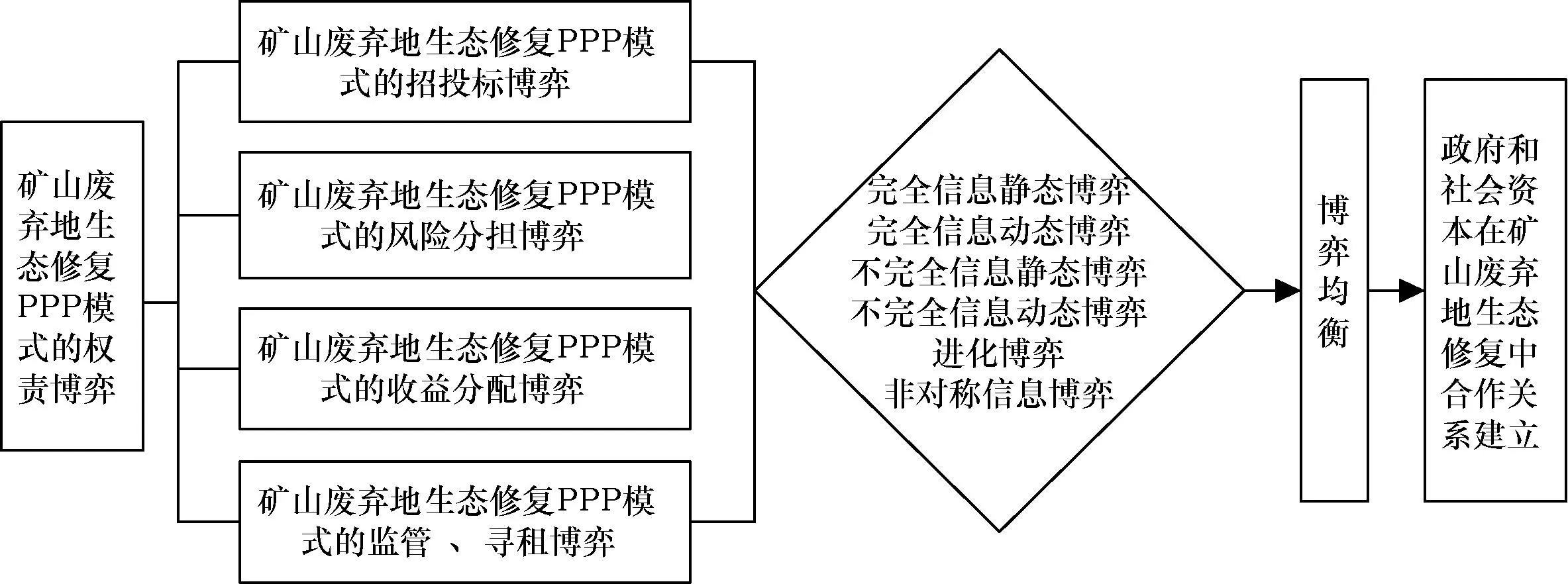

二、矿山废弃地生态修复中PPP模式的博弈框架

矿产资源的开采和获利包括各级政府和相关企业以及消费矿产的公众等,而PPP模式强调政府和社会资本的合作,因此博弈参与人政府、社会资本、中介、公众等将从图一所示的角度构建矿山废弃地生态修复中政府和社会资本合作的博弈框架,并通过不同的博弈分析得到均衡进而促成合作关系的建立和维系。

图1 矿山废弃地生态修复中PPP模式的博弈框架

首先,权责博弈是矿山废弃地生态修复PPP项目的核心,贯穿整个博弈框架,它需要权衡各投资主体的事权、财权,明确中央和地方政府,地方政府之间以及政府和企业间的责权关系,厘清各个参与人在该领域治理中的利益与困境,并妥善处理。由于经济新常态下各地经济疲软,财力有限,地方债务潜在危机浮现,需要社会资本的有力注入,而社会资本是逐利的,在不同的投资结构下, 投资者对项目资产的保有形式、现金流量的控制以及权责等都有很大的差异。PPP项目中政府部门和社会资本的出资比例及形式、甚至特许经营期的安排和投资回报率的决定,均需要建立公私合作的投资比例模型,研究公私双方以及政府部门各个层级之间的责权和制衡关系,通过反复讨价还价进而达成均衡。

其次,在权责博弈的基础上矿山废弃地生态修复PPP项目的政府采购、市场准入等招投标博弈也需要分析。矿山废弃地PPP项目招标的评标因素不仅包括价格等基本因素,还包括矿山废弃地生态修复的融资、运营以及移交等具体项目。社会资本投标单位以中标为目的,在投标过程中会隐瞒或编造一些信息。在招投标过程中,以不完全信息静态博弈为基础,综合考虑项目全生命周期的影响因素,建立政府和投标人之间的招投标博弈模型。

再者,风险分担是矿山废弃地生态修复PPP项目的基本特征,政府部门与社会资本的风险偏好不同,如何分担风险是一个博弈的过程。在矿山废弃地生态修复过程中会有诸如政策变动风险、法律风险、商业违约风险以及寻租风险和不可抗力风险等多种风险,由于PPP项目参与人较多,构建政府部门与私营企业双方风险合理分担的不完全信息动态博弈模型,优化风险分配和管理就显得尤为重要。另外,风险和收益并存,长远的看,矿山废弃地生态修复会带来经济、社会和生态建设的多赢局面,利益的博弈源自权责博弈的分析。

最后,在矿山废弃地生态修复PPP项目的合作过程中有效监管必不可少。从大的方面,由于在合作中政府更倾向于社会利益的达成,而社会资本则追求自身利益最大化,因此只有形成良好的监管框架并有效地执行监管,才能发挥PPP项目的合作优势。从小的方面看,如政府在招投标过程中,势必会选定一个执行人来组织相关活动,而执行人本身作为理性的经济人,会选择自身效益最大化的策略,可能会出现寻租行为,导致最终的中标人不是最优选择,因此监管也显得尤为重要。

通过对矿山废弃地生态修复PPP项目在不同环节的完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈、不完全信息动态博弈、进化博弈、非对称信息博弈的分析,最终达成博弈均衡,建立合作关系。

三、建立矿山废弃地生态修复PPP项目的机制建议

我国矿山废弃地生态修复需求迫切,但是把投资空间转换成有序发展的PPP项目不是一蹴而就的,为了达成博弈均衡,相关机制的建立必不可少。随着市场经济体制的不断完善,混合所有制的大力推进,在我国推行公用事业市场化改革的背景下,PPP模式的顶层设计已全面展开,具体到矿山废弃地生态修复PPP领域,还需从以下几个方面加以完善。

(一)从权责划分的角度来看

新常态下,政府需要转变观念进而转变职能,从矿山废弃地生态修复的直接提供者变为出资者、监管者。由于矿山废弃地生态修复项目的投资额度大,资金回报周期长,社会资本进入对政府的信誉和政策的变动性有顾虑,各级政府需要从制度层面上界定政府、企业、公众的权责边限。明确生态环境的优化可持续是政府的职责所在。中央政府层面奠定政策基础、明晰项目边界,建立契约关系、保证政府公共利益的实现;地方政府则承担起统筹推进当地矿山废弃地生态修复的主要责任,通过物有所值的分析,将其作为政府的PPP专项重点项目和示范项目,因地制宜、做好服务工作,并以“平等民事主体”身份与社会主体签定协议,明确权责,建立矿山废弃地生态修复项目的准入、牌照、全成本的价格规范。政府应当学会替社会资本的投资回报操心,资本之趋利性需要政府提供全方位的服务,执行可考核、可监管、可操作的评价指标体系,将谁投资谁收益的机制落到实处。

其次,社会资本的参与方对投资收益的考虑较多,而矿山废弃地生态修复项目门槛高、盈利点难寻,相关企业的参与度并不是很高,规模化、集约化的发展以及激励机制的建立显得尤为必要。企业与企业的合作也要广泛开展,探索通过跨区的企业合作来激发企业的积极性,促进市场的有效竞争,进而提高效率、降低成本,达成矿山废弃地生态修复项目的规模效益。同时,为了避免企业追求高利润而忽视公共利益,需审慎控制矿山废弃地生态修复PPP项目规模。

合作是PPP项目的核心。各类中介机构在PPP项目落地过程中发挥着举足轻重的作用。金融中介加强金融产品的创新力度,完善服务体系,推行绿色金融政策满足矿山废弃地生态修复领域PPP模式的金融需求;法律框架的搭建以及中介的完善也有待提升,2015年1月19日财政部发布了《PPP项目合同指南(试行)》,明确了关于PPP合同签订中的各项细则。具体到矿山废弃地生态修复项目,合同的设计颇为重要,应逐步形成一批可供参考的规范性强、易于操作的合同文本,通过合同约束谈判双方的权责,特别是对政府权限的规制,要防止权力寻租,加快法治的进程,强调专业精神。

对于公众而言,鲜有个人主动关心此类项目的运作,大众参与度不高,往往是在矿山废弃地发生突发性事件影响其生产生活后才会引发群体阶段性关注,应急机制的建立尤为必要。充分发动公众的力量并加强舆论监督,使大众参与其中并意识到矿山废弃地生态修复与其切身利益密切相关。

(二)从PPP项目招投标的过程来看

从博弈框架看,招投标博弈涉及到博弈规则的制定及相关的制度安排。在不同的招投标规则下,参与人会有不同的对策进而产生相应的均衡。为了推进PPP在矿山废弃地生态修复领域的开展实施,亟需一个公平、公开、有序竞争的市场准入机制,政府可以适度降低进入此领域的社会资本的门槛,简政放权;强调市场在资源配置过程中的决定性作用,尽快以市场机制为基础在矿山废弃地生态修复项目中引入竞争机制,规范招投标制度。此外,在招投标的进程中需要专业法律人士应对,如果项目遇到纠纷即可通过法律来解决,必要时第三方仲裁机构的引入也是不可或缺的。在矿山废弃地生态修复项目招投标管理中,国际合作不可缺失,目前,在矿山废弃地修复项目中,国际优质企业较多,且在此领域具有先进的技术、优质的管理经验和充沛的资金优势,在保证环境安全的前提下有鉴别的引入最终实现合作共赢目标。

(三)从风险分担、收益分配的视角分析

风险和收益是一对矛盾体。高风险意味着高收益,反之亦然。矿山废弃地生态修复项目具有公益性质,其修复周期长,建设初期经济收益低,因而削弱了社会单位参与的积极性,减少了资本的使用。政府补偿是解决PPP项目投资收益不足和提高社会效益的方式,政府在项目初期可以采用财政补贴的方式,通过建设期和运营期的补贴,确保基本收益。另外,政府在项目具体运作过程中可以给予各种政策优惠,如在涉及到政府和社会资本之间转让资产的交易环节,继续推行公共基础设施项目企业所得税“三免三减半”等。但要注意规范各类政府补偿,因为,过高的补偿将导致政府失效;而过低的补偿又会导致社会资本的市场失灵。

适时同步构建矿山废弃地生态修复智能服务平台,形成“互联网+矿山废弃地”的新型模式,通过该模式可以实时了解矿山废弃地的存在状况及生态修复的方向,建立动态调节机制;基于互联网的筹资模式已正式运作,2015年11月24日互联网众筹平台“圈筹网”正式上线,有效的吸引社会投资者,实现对项目建设和运行的控制,从而降低风险,保障各方利益。

(四)从监管层面来看

政府是PPP项目运行的监管者,为确保PPP项目的顺利进行,必须加强自身监管能力的建设。首先,完善政治制度,优化市场和法制环境;其二是健全信息披露制度,利用网络平台,提高项目信息的公开程度和关注度;再者,考虑到矿山废弃地生态修复PPP项目合作双方地位的非对称性以及信息不对称性,需要事前、事中、事后的全生命周期的监管,如在项目转移过程中,需要应用合理的资产评估方法对其估值,防止资产流失,确保国有资产在此过程中能够保值增值;最后,建立奖惩分明的制度安排,我国尚处在经济转型时期,制度规范性有待提升,对在PPP项目实施过程中的违规违纪行为,要严惩不贷,在心理上对项目参与人形成震慑。

四、结论

在我国基础设施建设及环保领域,PPP模式的应用正如火如荼的展开,应用前景广阔。本文通过梳理国内外对矿山废弃地生态修复的研究,从PPP内涵的界定入手,逐步构建了政府公共部门以及社会资本投资方的博弈框架,并基于该博弈框架给出对策建议。由于目前仍是PPP模式大力推进的初期,项目参与人热情高涨,但规范性不足,考虑到现阶段此领域很多问题尚未显现,对其顶层设计和持续关注显得尤为必要。伴随着工业4.0的进程,后续还会重点关注该领域合同范本的构建以及“互联网+”在矿山废弃地生态修复领域的具体运作。

参考文献

[1]Soltanmohammadi H,Osanloo M,Rezaei B,et al.Achieving to Some Outranking Relationships between Post Mining Land Uses through Mined Land Suitability Analysis[J].International Journal of Environmental Science & Technology,2008,5(4):535-546.

[2]蒋正举,刘金平.“资源——资产——资本”视角下矿山废弃地价值实现路径研究[J].中国人口资源与环境,2013,23(11):157-163.

[3]Meech J A,McPhie M,Clausen K,et al.Transformation of a Derelict Mine Site into A Sustainable Community:The Britannia Project[J].Journal of Cleaner Production,2006,14(3):349-365.

[4] Miller D.Using Aquaculture as A Post-mining Land Use in West Virginia[J].Mine Water and the Environment,2008,27(2):122-126.

[5]Loftis B.Untapped resource:Converting Mine Sites into Renewable Energy Assets[J].Engineering and Mining Journal,2010,211(3):50.

[6]Mouraviev N,Kakabadse N.Impact of Externalities on Sustainable Development:Evidence from Public-private Partnerships in Kazakhstan and Russia[J].Corporate Governance,2014,14(5):653-669.

[7]Vian T,McIntosh N,Grabowski A,et al.Hospital Public-Private Partnerships in Low Resource Settings:Perceptions of How the Lesotho PPP Transformed Management Systems and Performance[J].Health Systems & Reform,2015,1(2):155-166.

[8]Singh L B,Kalidindi S N.Traffic Revenue Risk Management through Annuity Model of PPP Road Projects in India[J].International Journal of Project Management,2006,24(7):605-613.

[9]Valipour A,Yahaya N,Md Noor N,et al.A fuzzy Analytic Network Process Method for Risk Prioritization in Freeway PPP Projects:An Iranian Case Study[J].Journal of Civil Engineering and Management,2015,21(7):933-947.

[10]Ameyaw E E,Chan A P C.Risk ranking and Analysis in PPP Water Supply Infrastructure Projects:An International Survey of Industry Experts[J].Facilities,2015,33(7/8):428-453.

[11]Bing L,Akintoye A,Edwards P J,et al.The allocation of Risk in PPP/PFI Construction Projects in the UK[J].International Journal of Project Management,2005,23(1):25-35.

[12]Xu Y,Yeung J F Y,Chan A P C,et al.Developing a Risk Assessment Model for PPP Projects in China-A fuzzy Synthetic Evaluation Approach[J].Automation in Construction,2010,19(7):929-943.

[13]Ibrahim A D,Price A D F,Dainty A R J.The Analysis and Allocation of Risks in Public Private Partnerships in Infrastructure Projects in Nigeria[J].Journal of Financial Management of Property and Construction,2006,11(3):149-164.

[14]Yunus M.A Comparative Study on Public-Private Partnership (PPP) for Creating Highly Skilled and Productive Business Graduate in Bangladesh[J].Asian Business Review,2015,3(3):21-25.

[15]Chou J S,Pramudawardhani D.Cross-country comparisons of Key Drivers,Critical Success Factors and Risk Allocation for Public-Private partnership Projects[J].International Journal of Project Management,2015,33(5):1136-1150.

[16]吴孝灵,周晶,彭以忱,等.基于公私博弈的PPP项目政府补偿机制研究[J].中国管理科学,2013(S1):198-204.

(编辑:佘小宁)

Game framework of public-private partnership in ecological restoration of mining wasteland

Yang Tong1,2

(1.SchoolofFinance&PublicAdministration,AnhuiUniversityofFinanceandEconomics,Bengbu233030,China;2.SchoolofManagement,ChinaUniversityofMiningTechnology,Xuzhou221116,China)

Abstract:Under the new normal, ecological restoration is imperative in mining wasteland. The Public-Private Partnership(PPP)innovation management model has the inherent driving force to make the innovation of concept, technology and institution possible. Based on the analysis of the current ecological restoration in mining wasteland projects, this paper analyzes the contract relationship and project stakeholders of PPP. Based on the two key stakeholders of public sectors and private enterprises, it constructs the game frame. According to the analysis of the game equilibrium between the public and private, it discusses the mechanism problems and forms the frame of public-private cooperation mechanism. Finally, in order to maximize the economic, social and ecological benefits, advices should be lodged by the government, enterprises and intermediary agencies on constructing the game frame.

Key words:Mining wasteland; Ecological restoration; Game; Public-private partnership

中图分类号:F205

文献标识码:A

文章编号:1671-816X(2016)06-0437-05

基金项目:安徽财经大学科学研究资助项目(ACKY1620);国家社科基金青年项目(14CJY059)

作者简介:杨彤(1981-),女(汉),山西长治人,讲师,博士研究生,主要从事能源经济管理方面的研究。

收稿日期:2016-02-22