对我国“新课程改革”研究的回顾与反思

2016-05-06肖磊,赵方

肖 磊,赵 方

对我国“新课程改革”研究的回顾与反思

肖 磊,赵 方

新课程改革启动实施15年来,众多研究者都对其进行了认真的研究,这些研究有助于课程改革的科学推进。为了推动课程改革的深入研究,深化课程改革,我们对2001~2014年间有关新课程改革研究的文献进行了系统分析。从中可以发现新课程改革研究数量多、内容广,但也存在着研究主题较为单一、研究方法缺乏多元化、一些研究缺乏深度、一些有关课程改革的关键性问题还尚未引起研究者的关注等问题,需要在这些方面加以改进或进行深入的研究。

新课程改革;研究概况;研究反思;研究展望

一、研究设计

本研究在“中国知网”高级检索栏选定“篇名”并输入“新课程改革”,限定时间为2001年至2014 年,期刊来源为CSSCI来源期刊(包括扩展版来源期刊)和核心期刊,共检索出期刊文献446篇。因本研究仅关注对新课程改革本身的研究,以其为背景的相关研究(如新课程改革背景下教师培训制度的探究等)不在关注范围内,因此剔除这一类文献共143篇,剔除重复的文献11篇、新闻及学校广告6篇、会议综述及会议发言4篇,剩余265篇期刊文献是本研究的样本。

二、我国“新课程改革”的研究现状

我们从四个方面着手进行研究,也即针对新课程改革研究文献的年度数量分布、文献作者来源、研究方法以及研究主题进行深入系统的分析,以便全面、客观地呈现新课程改革研究的现状,进而把握其中存在的问题,为深入研究奠定良好的基础。

(一)新课程改革相关文献的年度数量分布

图1 新课程改革相关文献年度分布图

如图1所示,自2001年至2005年,对新课程改革的研究一直呈上升态势,一个新兴话题的发展必然会带动相关领域的发展,新课程改革推行伊始,可供研究的话题非常丰富,因此,相关研究的文献数量相对较多。2005年至2010年研究趋势呈下降态势,究其原因有二:一是因为随着时间的推移,新课程改革由热点话题变为常规话题,研究者对其关注度下降;二是随着研究的逐步加深,深入研究的难度越来越大,高水平的成果相对变少。而到2010年之后的3年内,相关研究又有小幅回升,这可能和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》的颁布有关,一定程度上引起研究者对新课程改革的再次关注。

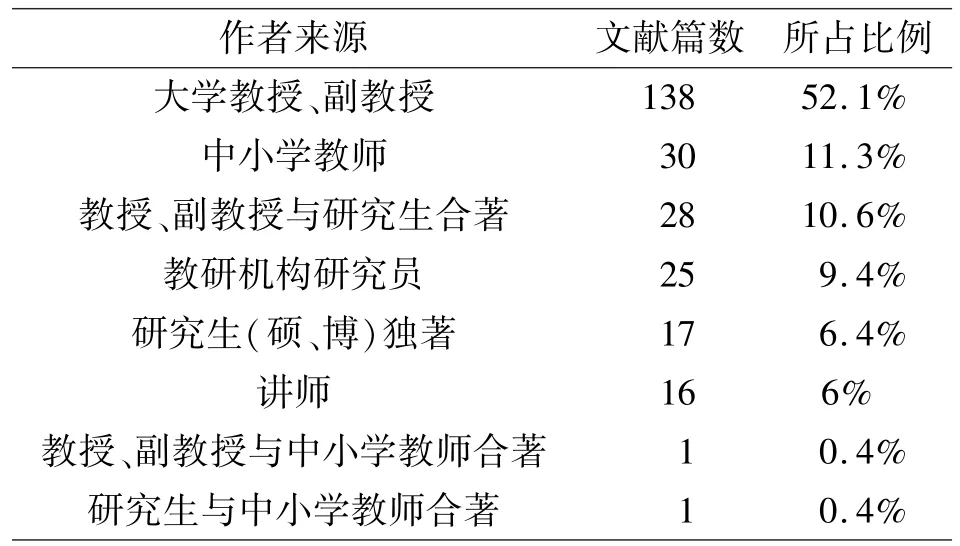

(二)新课程改革相关文献作者来源分析

新课程改革研究的主体较为丰富,但是其研究的主力军仍是大学教授和副教授。中小学教师的文献数量相对较少,其原因可能是:一个方面,相对大学教师而言,一线中小学教师用于教学的时间较长,而能够用于科研的时间较少;另一个方面可能是因为一线教师普遍缺乏科研能力和兴趣(见表1.)。同时,我们还发现,虽然研究主体呈现多元化的趋势,但是研究主体间的深度合作较少,尤其是大学教师和学生与一线教师的合作尤为稀少。新课程改革倡导的行动研究尚且没有成为课程改革研究的主流范式,课堂教学实践中的问题仍缺乏关注。

表1.期刊文献作者来源分析

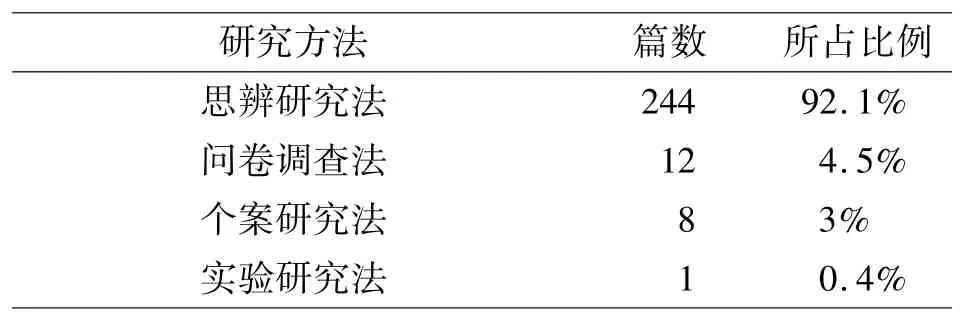

(三)新课程改革相关文献的研究方法分析

在教育学领域,常用的研究方法有思辨研究法和实证研究法。在本维度分析中,笔者选取文献中最主要的研究方法进行分类统计,结果见表2。

表2.新课程研究相关文献的研究方法分析

由此,我们可以看出,当前在新课程改革研究中,思辨研究法使用的最多,占到了全部文献的82.1%。当然,采用定性研究方法来做研究的现象不是新课改研究这一领域的独特现象,我国教育研究常用的就是这种“经济实惠”的思考式研究。采用实证研究方法的共有21篇,包括问卷调查法、个案研究法和实验研究法。其中使用实验研究法的如凤毛麟角。

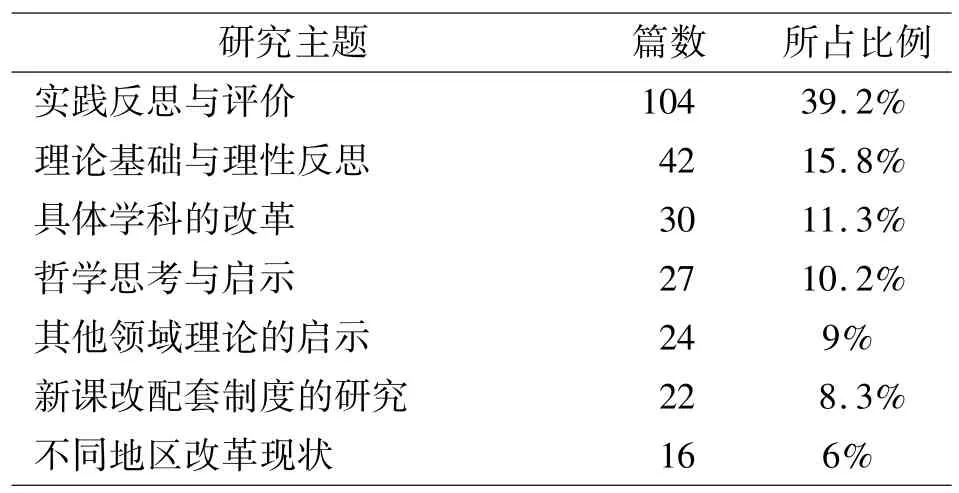

(四)新课程改革相关文献的研究主题分析

从我们搜集的数据来看,研究者关注的焦点是新课程改革的实施问题。即对其在实践环节出现的问题进行探讨、反思与评价,并针对出现的问题提出相应的解决对策(见表3)。

表3.新课程改革研究主题的分析

除此之外,研究者从不同角度和层面对新课改进行理论探究的数量也较多,但对新课改的配套制度以及在不同地区的地方性实施研究较少。

1.对新课程改革问题的反思与评价

探讨新课程的文献非常多,大多从实践角度提出新课改在实施过程中出现的问题并提出相应的对策。对于新课改在实施过程中出现的问题归结如下:一是“形式主义倾向”。[1]即对新课程改革的实质、核心旨趣理解不够全面与深刻。在课程实施过程中,只追求形式的变化与新颖,在课堂上出现“四个满堂”和“四个虚假”。[2]二是地区实施不平衡。新课程改革的具体细则无意识中都是以城市为准则制定的,带有很明显的“城市化现象”,这不利于农村地区课程改革的实施。农村地区无论师资,还是教育资源都远不如城市,新课程呼吁教学对生活的回归,但教科书却与农村儿童的生活相脱离[3],这些都值得我们深思。三是教师转变迟缓。教师是课程实施的主体,教师的力量决定着课程实践的效果。而在多年来的新课改实践中,缺乏能与新课程同行的教师,造成教师在促进新课程改革发展中的缺位。一方面,教师要主动转变观念,积极学习新课程的理念,教师群体间应互相交流,不断用“活水”作为自己知识的源泉。另一方面,国家要对教师进行有针对性的、实践性强的培训。

对新课程改革的评价的文章主要分为两大类,第一类是对其实践效果进行正面评价,即与原来课程相比,新课程带来哪些变化,有哪些进步;另一类是对改革效果持否定态度。例如,有人称新课程改革是“四边工程”(即边设计、边实验、边推广、边修正);有人认为新课程改革是“新瓶装旧酒”、“穿新鞋走老路”;也有人认为中国基础教育课程改革是一次方向迷失的危险之旅,认为“课程改革的指导理论、教学方式、教学内容、训练形式及研究行为偏离了基础教育的正确方向。”[4]显然,身份、立场、价值标准不同,观察、评判的结果必然不同。但对新课程改革进行评价绝不是一件简单的事,更不是一件情绪化的事。评价是基于事实的价值判断,评价新课程改革需要具备评价的常识,也需要新的知识基础。

2.新课程改革的理论基础与理性反思

任何改革都需要有理论支撑。对于新课程改革的理论基础与价值理念,学者们曾有过激烈的争鸣。有学者认为在大方向上要“坚定不移地以马克思主义作为我们的指导思想和理论基础”[5],但是“不能够泛泛搬用马克思的认识论,应该在课程哲学上多做些具体和深入的探讨”。[6]我们可以发现,这些探讨的实质是对新课程改革理论基础的论证,那么其理论基础究竟是一元的还是多元的呢?坚持一元论的研究者旗帜鲜明地指出:“在新课改中,必须以马克思主义认识论和全面发展说作为新课程改革的理论基础和指导思想。”[5]坚持多元论的学者认为新课改的理论要博采众长,应以后现代主义、建构主义等多元理论指导新课改。新课程改革本身就是一项复杂的工程,其理论基础也是一个非常综合的工程,如果仅以后现代主义、建构主义或其它理论来指导新课程改革是远远不够的,应“坚持马克思主义一元论指导思想与多元化理论基础相结合的原则”[7],对各种不同理论进行全面分析、判断,并以此为基石,做到兼收并蓄,有所取舍。“改革只有兼具历史性与逻辑性,才具有辩护性、可能性与可行性。”[8]

3.新课程改革配套制度的研究

课程改革是一项综合的、系统的工程。从国内外课程改革的经验中可知:是否具备改革的条件和相应的配套措施是课程改革成败的关键。新课程改革是一项涉及人的培养和教育发展的事业,是需要教育行政部门、科研机构、教师等多方力量共同参与完成的艰巨任务。“为配合课程改革,必须加大教育经费投入,改善办学条件、配备完善的设备和场地”,这就需要国家和相关的行政部门的倾力配合。因此,“社会舆论上必须做好充分的宣传,使人们了解新课程改革的目的、意义、内容和要求,从而对改革给予支持。”[9]在课改的同时,必须同步地改革各种考试、评估制度和方法。如果考试和评估制度不随之而发生变化,课程改革就寸步难行。

新课程改革的成功与否,除了受外部因素的制约外,从教育内部来看,教师的能量绝不可小觑。因此,“在课程改革的全过程中,始终抓住教师的进修、提高这个关节是非常必要的。”[10]而教师也应该根据新课程的要求转变自己的角色,一方面,教师对新课程改革要做到“思想上认同、能力上胜任、情感上关注和文化上融入。”[11]另一方面,国家要建立相应的教师研修制度和行政支持。政府、课程专家与教师之间应形成一种合力,要呈现出一种良性互动的态势。“没有政府的支持,改革难以成功;没有课程专家的指导,成功的希望很渺茫;没有教师的参与,更是必败无疑。”[12](P42)由此我们可以看出,三者的良性互动是新课程改革成败的关键。

4.新课程改革在不同地区的实施现状

对这一部分的讨论涉及的地区主要集中在中西部农村。[13]新课程改革增强了课程的适应性,满足了不同地区、不同民族、不同学校的需求,赋予学校一定的课程自主权,促进了农村学校校本课程的开发。另一方面,“送培进藏”、“送培进疆”等培训项目为这些地区农村教师接受高水平的国家培训提供了机会,推进了这些地区的新课改的步伐。虽然这些地区的课程改革取得了明显成效,但是,仍存在一些问题,需要引起我们的重视。一是课程资源配置和开发不足;二是农村中小学师资力量依旧薄弱。尤其是在中西部农村学校,教师培训机会少,优秀师资流失严重,部分教师教学理念、教学方法落后,很难满足新课程的内在要求。[14]这也在很大程度上导致了新课程的一些理念难以落实,例如综合实践活动课、研究性学习等。[15]因此,一方面应加强对农村新课程改革的支持,“将课程改革经费纳入教育经费的范围,列入财政预算予以保障”[14],为新课改建立强有力的后盾。另一方面,农村师资力量也亟需加强。相关部门应尽早采取可行措施,使农村中小学教师的待遇得到实际性的提高,使其能够安心工作。要通过奖励和补贴等措施,激发农村教师扎根农村中小学的积极性。同时,通过远程教育、在职培训等多种形式,提高农村中小学教师的教学水平,使他们理解、熟悉新课程,从而发挥其在新课程改革中应有的作用。

三、对已有研究的反思

从以上相关文献分析来看,研究者在研究新课程改革方面主要关注了新课程改革的理论基础、实施问题、相关配套制度这几个方面,从不同的视角和切入点给我们带来了很大启示。但是,有关新课程改革的研究仍存在一定的问题,主要表现在以下方面。

(一)研究方法单一,研究主体间缺乏深度合作

在进行文献分析时发现,对新课程改革研究的绝大多数文献是借助某种理论进行思辨研究,如从人本主义、多元智力理论、后现代主义、布迪厄理论等视角探讨对新课程改革的启示;或者是借助个人经验进行描述性、说明性研究,如教师基于自己的体验,发现新课程改革存在的问题。研究方法单一,缺乏多元研究方法。另外,研究主体间的合作较少,理论工作者和实践工作者之间,不同学科背景研究者之间都缺乏深度合作。

(二)缺乏理性评价与深层阐释

就新课程改革研究方面来说,不少学者从哲学层面提出新课程改革的理论指导、思维方式的转变;有学者从教育学、心理学角度,探讨了新课改的一些具体问题。虽然,这些研究利于我们更深层地认识新课程改革,但是,整个新课程的研究缺乏改革动因的深层次阐释,学校课程改革模式单一,缺乏课程改革方案实施的制度化或常规化的研究。

(三)缺乏对新课程改革合理性标准的研究

“合目的性和合规律性的统一是教育价值判断的合理性标准,这种统一是具体的、历史的统一,是一定条件下的统一。”[16]新课程改革的合理性,是指课程改革既能符合教育价值主体的目的性又符合教育价值客体的规律性,是目的性与规律性的统一。对课程改革合理性标准的研究,有利于引导课程改革科学、合理地进行,促进课程的完善,实现教育的发展。

四、研究展望

(一)研究方法多元化,研究主体合作程度加深

随着科学理论与研究的深化,学术与非学术、专业与非专业研究之间分工日益明确[17],新课程改革的研究越来越需要经过系统学术训练的人才,这样其研究才会科学化、学术化。而研究主体的低合作度、研究方法的单一化都不利于新课改研究的发展,而改革还在继续,仍会深化。如果不同研究者之间仍采用这种粗放型、松散型的研究方法和方式,将会成为制约改革发展的一个因素。

(二)完善新课程改革配套制度的研究

课程改革是一个系统的、复杂的工程,需要很多相关配套制度的支持,如高考、中考制度、教育质量检测制度等。有些已经着手,也取得了一定成绩。如2014年出台的《关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》,进一步使高考加分项目科学化和规范化,科学合理地体现考生的特长、突出事迹、优秀表现等,引导学生全面而有个性地发展,促进素质教育实施;《教育部关于普通高中学业水平考试的实施意见》,不仅可以促进学生认真学习每一门课程,避免严重偏科现象,而且有利于科学选拔适合学校特色的专业要求的学生,使得高中、高校人才培养可以有效衔接。但是,仍然有些配套制度还很薄弱,如教师教育制度、经费保障制度,针对农村和西部地区学生的评价制度等。这些薄弱环节在一定程度上限制了新课改的有效推进。因此,需要加大对新课改配套制度研究的力度,推动课程改革走向制度化。所谓课程改革的制度化是指,课程改革需要建立健全的、合理的“制度丛”来规约其朝着合理性的方向发展,并保障课程改革的顺利进行。

(三)加强对新课程改革合理性标准的研究

“教育价值判断就是指教育价值评价主体依据教育价值主体的需要,在衡量教育价值客体的属性是否满足教育价值主体的需要及其满足的程度时做出的一种判断。”[16]这个过程中要涉及的行为主体有三个:教育价值评价主体、教育价值主体和教育价值客体。行为主体的多元性决定了其判断合理性的特殊性和复杂性。因此,在研究新课程改革合理性标准时,应充分考虑价值主体的复杂性、多样性和层次性。另外,必须明确课程改革合理性的基本标准——合目的性和合规律性的统一只是相对的和具体的统一,而不是绝对的统一。课程改革合理性的标准对课程改革的发展具有重要的理论与实践意义。根据合目的性和合规律性的标准,“教育价值选择不可能绝对地从社会需要出发,也不可能绝对地从人的发展的需要出发,而应当以人的发展和社会发展的关系为出发点,任何一种极端的选择都是片面的抉择。”[18](P160)

总之,“课程改革是一个基于现实条件进行突破和变革的富有创造力的活动”[19],但是课程改革又是错综复杂的。课程的发展永无止境,相关研究也会不断深化。在研究过程中,既要坚持理论与实践具体的、历史的统一,也要充分发挥科学理论对实践的指导作用。科学、深化、系统、综合是新课程改革研究的必然趋势。[20]

[1]郝德永.新课程改革应警惕的四种问题与倾向[J].教育科学,2006(4).

[2]程少堂.第三只眼睛看课改——中小学课改四年的回顾与反思[N].深圳特区报,2004-11-02.

[3]肖磊,靳玉乐.中国新课程改革的检视:异域学者的观点[J].课程·教材·教法,2013(6).

[4]邢红军.中国基础教育课程改革:方向迷失的危险之旅[J].教育科学研究,2011(4).

[5]靳玉乐,艾兴.新课程改革的理论基础是什么[N].中国教育报,2005-05-28.

[6]高天明.应从哲学层面探讨[N].中国教育报,2005-08-13.

[7]王华生.澄清几个概念,才能进行对话[N].中国教育报, 2005-09-17.

[8]郝德永.从两极到中介:课程改革的路径选择[J].教育研究,2010(10).

[9]张荣伟.我国基础课程“十年课改”的反思[J].课程·教材·教法,2010(12).

[10]陶青.教师教育与基础教育改革合流:反思、批判与重建[J].教育理论与实践,2008(5).

[11]靳玉乐,于泽元.文化——一个人视角下教师对新课程改革的适应性探讨[J].西南大学学报(社会科学版),2009 (3).

[12]李定仁,徐继存.课程论研究二十年[M].北京:人民教育出版社,2004.

[13]王嘉毅,柴江.新型教学方法在西北地区农村中小学的使用状况[J].当代教育与文化,2009(1).

[14]王嘉毅,李颖.西部地区农村学校义务教育教学质量研究[J].教育研究,2008(2).

[15]王嘉毅,赵志纯.我国农村基础教育课程改革:问题与对策[J].教育研究,2010(11).

[16]孙承毅,娄立志.试论教育价值判断的合理性标准[J].教育理论与实践,2004(4).

[17]朱德全,杨鸿.新时期教学论研究的现状与走向[J].教育研究,2009(3).

[18]李连科.价值哲学引论[M].北京:商务印书馆,1999.

[19]屠莉娅.课程改革与政策生态之关联[J].北京大学教育评论,2011(3).

[20]王世红.基础教育新课程改革发展趋向刍议[J].教学与管理,2012(12).

[责任编辑:况 琳]

Review and Reflection on the Study of the“New Curriculum Reform”in China

XIAO Lei, ZHAO Fang

Since the new curriculum reform was carried out fifteen years ago, many researches on the curriculum reform have been conducted, which are helpful to the scientific advancement of curriculum reform.In order to promote the in-depth study of curriculum reform, and then deepen the curriculum reform, we conducted a systematic analysis of the literature on the new curriculum reform 2001 through 2014.From the systematic analysis, we can find that there are a large number of researches about new curriculum reform with wide range of content, but the research subject and methods are single, some research is not deep enough, and some key problems of the curriculum reform have not yet attracted researchers’attention.The researches of the curriculum reform need improving in these areas.

new curriculum reform; research situation; research reflection; research prospects

G423.07

A

1009-7228(2016)02-0015-05

10.16826/ j.cnki.1009-7228.2016.02.004

2016-01-20

肖磊,河南大学(开封475004)教育科学学院副教授,博士;赵方,河南大学教育科学学院硕士研究生。

河南省教育厅2015年度人文社会科学研究重点项目“课程改革方法论的人性逻辑”(2015-ZD-068);河南大学教育科学学院2014年度青年科研基金资助项目“课程改革的合理性标准建构”(2014-JKJJ-05)。