思想政治课异质性学习结构的建构

2016-05-06于世华

于世华

思想政治课异质性学习结构的建构

于世华

每个学生都有其特殊性,教学中教师不可能为每一个学生定制一个学习方案,唯一的办法是学习要素呈现开放性,学生能够积极参与学习,让异质性学习结构自主生成。构建异质性学习结构的重点应在于教师的教,而不在于学生学习方式的改变。构建异质性学习结构的关键是将“情境导入→问题探究→知识生成”转变为“情境中间项→问题中间项→知识中间项”。构建异质性学习结构的具体要求有:情境中间项的“半结构化”;问题中间项的层次性;知识中间项的多元价值。

思想政治课;异质性学习结构;教学环节中间项;建构

学习结构是学习活动内部诸要素相互联系、相互作用的关系。学生的学习意向、学习情境、生活经验、学习时间、学习空间、学习习惯与方式等学习要素有差异,所以不同学生的学习结构具有异质性。教学如何适应异质性学习结构?每个学生都有其特殊性,教师不可能为每一个学生打造学习方案,唯一的办法是学习要素呈现开放性,学生能够积极参与学习,让异质性的学习结构自主生成。

一、传统学习结构的同质化及改进困境

学生学习结构的构建是由教师设计的教学活动引起的。法国结构主义大师列维·斯特劳斯在对神话作结构的研究中发现,“一个神话的真正结构要素单元不是那些被离析出来的关系,而是这种关系集束,只有作为集束,这些关系才能被利用,才能被结合起来以产生意义。”[1](P227)对教学来说,学生学习结构并非教师所设计的一个个活动,而在每一个活动的关联中发现“关系集束”,比如,教师设计的“问题情境——合作探究——知识生成”的教学过程中,学生逐渐会形成“情境集束”、“问题集束”和“知识集束”,学生的学习结构逐渐适应教师的教学流程,知道了一个知识点的生成要经历一个情境探究。这种关系集束把教师的设计意图传递给了学生,学生也就获得了学习活动背后的意义。然而,这些意义都是同质的,是教师认为的学习意义,最终的意义未逃出教材中的知识。

事实上,从“问题情境——合作探究——知识生成”的学习过程,只是在形式上对学生的生活经验、学习时空、学习方法“游走”了一下,根本没有异质性学习结构的产生。为此,有学者提出改进措施,概括起来有两种。

一是陈佑清教授提出的“建构学习中心课堂”,主张“在学习中心课堂中,教师直接讲授行为大为减少,而是更多运用方法指导、反馈评价、活动组织、互相交流、个别辅导等方式影响学生,其作用相比于直接讲授而言呈现出隐性、间接性和随机性的特征。”[2]“建构学习中心课堂”比教师中心课堂与学生中心课堂更接近真理,改变教师讲解的敞显性、直接性和流程机械性,从而打开学生内在的学习要素,并在自主参与学习活动中建立异质性学习结构。为此,“教师的教学内容由过去主要是备课和讲授,到现在课前精心备课(如准备导学案),课中对学习活动过程的组织、引导、督促,对学生学习状况的仔细观察、问题捕捉和相机指导等。”[2]这些观点在理论上都是正确的,但在实践中不一定行得通,比如,导学案在教学实践中往往异化为教材知识点的填空,学生对此有抵抗情绪。于是,教师要激发学习动机,设置问题情境,这样就回归到“问题情境——合作探究——知识生成”的老路上去了。

二是李怡明博士和李森教授提出的“课堂教学结构异质化变革”,主张“从‘师—生’二级结构到‘生—组—师’三级结构,将小组学习作为整个教学的中心环节。”[3]该观点看到了小组合作学习环节在“教师讲—学生听”的大环境下并没有改变同质化的学习结构,因此要放大小组合作学习,赋予学生自学、互帮等自主活动,其实质也是建构学习中心课堂。从结构主义理论看,该观点抓住了结构两端的中介项。列维·斯特劳斯认为,“有些神话似乎致力于这一任务,即尽一切可能解决沟通两个与一个之间的空隙的问题。恶作剧精灵的中介作用说明,既然其位置是在两个端项间的中途,所以他必须保持某物的那种两重性,即模棱两可的和对等的性质。”[1](P244)在“教师—学生”的两端之间的中间项应该是既有教师的性质,又有学生的性质,那只能是学生具有教师的性质,或者是教师具有学生的性质;在“教—学”的两端之间的中间项,那只能是学中有教,教中有学。学生在自学中的疑问、难点成了教师如何教的起点,从这一点看,学生在教教师如何教,教师要向学生学习,教师成了学生,学生成了教师;在小组合作中,学生互学互帮,学成了教,教也成了学。只有这样的中间项的实现,“教师—学生”、“教—学”才有完整的结构。所以,在“师—生”插入中间项“组”,在结构主义看来是非常正确的,它使小组内各成员的异质性学习要素得以展开,有利于异质性学习结构的建立。但小组内的自学、互帮被放大后,势必压缩教师原本的教学空间,甚至导致教师直接指导的“离场”。“学生的学习仍然主要是在服务于应试需要的前提下,以精细、全面、牢固掌握知识点为核心目标;学生多方面兴趣的满足、多样化学习活动的运用、能动选择和自主掌控学习过程、差异化和个性化学习的空间等仍然十分有限。”[2]

二、异质性学习结构的构建路径

异质性学习结构的建构路径不仅需要搞清楚建构异质性学习结构的理论前提,而且还需要在实践层面上找到正确的操作要点。

(一)构建异质性学习结构的理论前提

教师教导与学生学习之间的功能关系。陈佑清教授认为,“真正能反映教导与学习之间差异的对象是教导和学习在教学过程中的功能,是手段(条件)性活动与目的(本体)性活动之间的关系。”[2]教师教导的功能在于引起学习活动的展开,引导学生自主参与学习,激活内在学习要素;学生学习的功能在于通过自身能动的、有效的活动获得自身道德和智慧的发展。因此,从这一点看教师的教学应服从或服务于学生的学习,引发学生学习是教师教导的目的。

激发学生自主参与学习是教师教导的主旨。

如果不同学生依据自己的生活经验、思维方式、价值取向自主参与学习,那么学生内在的学习要素就能被打开,学习品质的个性化的表达与展示将促成异质性学习结构的形成。熊川武教授认为,学生自主性是学习发展的动力与工具。实践证明学生自主性对智商或理智有重要影响。如,他们具有较多的竞争性;在情绪上较少依赖父母;他们喜欢动脑筋解决问题;他们自觉性较强,不需要教师经常督促。[4]因此,教导作为引起学习的手段,最重要的是激发学生自主参与学习。

学生自主性的悖论。英国分析哲学大师约翰·怀特在他的《再论教育目的》中指出,“个人应该自主选择自己的生活方式这一主张的两种不同的解释。第一种解释认为,个人可以自主地选择放弃这种自主权:在经过仔细地反思之后,他可以决定过一种受制于人的奴隶般的生活。第二种解释认为,个人选择的生活方式体现了生活内部的自主权:这不是他所能随意抛弃的东西。”[5](P47)进而言之,第一种解释认为,自己决定放弃自主权也是自主性的表现,仍然保持了自己的自主权。在我国中小学课堂教学中,把学习权还给学生,把时间还给学生,把主动权还给学生,但学生不肯接受,不喜欢自学、讨论、引导,他们喜欢教师明确知识点,接受教师提供的解题策略,认真完成作业,不喜欢课堂“吵吵闹闹”,花了好长时间才学到一个知识点,有时甚至没有明确的答案。“在整个中小学阶段学生的自主性要弱于他主性。”[4]第二种解释认为,即使承受极大的心理折磨,他也不应该放弃他的自主权。这就需要我们赋予自主权比“至善论”或“民主”的理论更高贵,更有价值的地位,而这一点是无法证明的。由此,学生的自主性无法在个体范围内、在主观意志选择中说清楚,学生自主性是相对的,是在具体的教学实践中的学习自主性,与他主性是辩证统一的关系。

学生自主性与教师的自主性是同一的。笔者以为,学生自主性与教师自主性呈现低、中、高三级水平的对应关系。第一,学生低水平的自主性对应教师低水平的自主性。教师的强化教育和灌输知识使学生自主性大大削弱,表面上看教师有较强的自主性,实质上教师只是机械地传达国家意志,教师的自主性也是低水平的。第二,学生中水平的自主性对应教师中水平的自主性。教学以教师设置的问题情境展开,学生在课堂上的角色有所改变,开展一些可操作性的学习,如小组合作学习等,这里的教与学都获得了一定的自主性,教师设置情境、设计问题、相机引导都体现了其自主性,学生在合作探究中也有一定的自主性,但总体上看,学生的学习要素还是封闭的,个体差异性的探究结果都要向教师提供的标准答案看齐。第三,学生高水平的自主性对应教师高水平的自主性。教师的自主性发挥是以学生自主性充分发挥为目标的,教师对学生自主性发挥的可能有充分的把握,对学生可能形成的各种学习结果能充分肯定,并能够统摄于教育目标之下,使教育目标的多元性、层次性得到实现,不同个体的内在差异能成为有效的教学资源,实现了异质性学习结构。

(二)构建异质性学习结构的关键

鉴于上述四点,笔者以为,构建异质性学习结构重点应在于教师的教。目前多数学者将学生的学习方式改变作为教学改革的重点,强调“先学后教、少教多学、以学为本、以学定教”等。这些观点在理论上都是正确的,但在实践中如果没有高质量的教与之配套,所有的学将会流于形式,所学内容也仅限于书本,在本质上与“教师讲—学生听”没什么区别。教师的专业知识水平越高,教学的自主性和教师的自主性越强,学生的自主性也就越强。教师不读书,不提高专业素养,想通过变换课堂学习形式就能提高教学水平,那是不可能的。如何从教师教的方面来构建异质性学习结构?我们容易想到在“师—生”之间插入中间项学习小组,在“教—学”之间插入中间项小组合作,这样就能构建“师—组—生”的结构和“教—合作—学”的结构。但这些结构只是在表面上的教师主体与学生主体之间构成的主体结构,以及教与学之间构成的活动结构,而不是异质性学习结构。要从教师教的方面来构建异质性学习结构必须着眼于教学要素或教学环节的结构化。

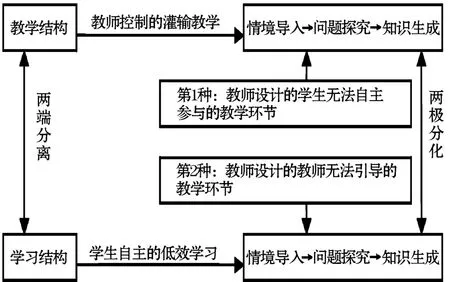

基于我国目前通用的教学环节:情境导入→问题探究→知识生成,其缺陷在于没有处理好教师教学结构与学生学习结构这两端的关系,呈现两极分化现象。主要表现为教师控制的教学或学生自主的教学环节。前者只是教学形式的变化,实质仍然是强制教育和知识灌输;后者是学生原有水平的自主探究,在学习结构中缺少教师必要的引导,如图1所示。

图1.我国目前通用的教学环节

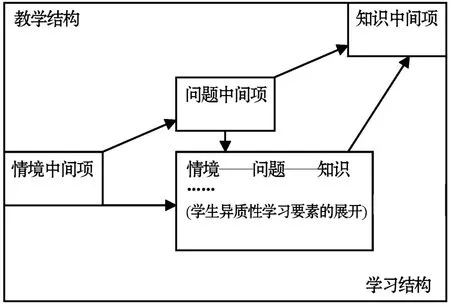

当然,上述两种教学环节的设计只是极端现象,教学实践中的教学环节设计大多处于两个极端之间,呈现着杂乱无章的混乱状态。偶尔有些教与学的结构碰撞,但总体上缺失理论指导。根据结构主义理论,解决上述问题的关键不在于表层的“教师—学生”或者“教—学”中间项的插入,而是在深层次上对各教学环节的中间项的插入。因此,构建异质性学习结构的关键在于将“情境导入→问题探究→知识生成”转变为“情境中间项→问题中间项→知识中间项”。这三个中间项并非处于同一水平,情境中间项更接近学生原有认知水平;问题中间项是教学结构、学习结构展开的关键,处于教师与学生水平之间。因为学生差异性对同一个问题有不同的解释,教师应将不同观点化为教学资源,构成新的学习情境,再生成情境—问题—知识的小循环,这样,知识的多元价值就被充分揭示出来了;知识中间项更接近教师水平,教师要在多层面上对探究结果进行总体建构,形成整体性学科框架,如图2所示。

图2.异质性教学结构与学习结构

三、教学环节中间项的设计要求

教学环节中间项的设计直接关系到异质性学习结构的质量。优良的异质性学习结构,其教学环节中间项的设计必须符合下列要求。

(一)情境中间项的“半结构化”

情境中间项的“半结构化”有三个方面的要求。一是情境的取材上要在师生共同的生活经验之间。师生年龄差距不等,年龄大的教师很容易用自己的生活经验作为情境素材,这会造成学生对情境产生隔膜。其实,当下的生活情境反而是最好的教学素材。二是教师要认识到情境所具有的开放性。它不仅涉及本课所讲的知识内容,还涉及多方面的知识。无论多么小的生活情境,都凝结着多方面的信息,好比“一叶知秋”。所以,生活事件一般都可以作为情境素材进入课堂。三是情境呈现要有连续性,即一个完整的情境会中断为几个连续的情境片段,便于引导学生的主体参与。例如,对“市场配置资源”的教学设计,有教师围绕“舌尖上的故事”开展主题探究活动,将市场经济的有关内容很好地融于四个连续的情境片段:“舌尖上的匮乏——舌尖上的丰盛——舌尖上的纠结——舌尖上的安全”。[6]

上面设计的四个情境片段主要针对本课所讲的“资源配置的基本手段、市场配置资源的方式和优点、市场调节的局限性、规范市场秩序的重要性”四个知识点,但每个情境所涉及的知识范围很广,并不限于对应的知识点,这就为开放性的问题设计提供了前提。

(二)问题中间项需使用第二人称

问题中间项的设计要求问题设计要难度适宜,能激活学生思维;问题要有层次性,从简单到复杂的问题逐步开放,照顾到学生的个体差异,让其在不同层面上都能够有话可说。在设问中往往使用第二人称“你”。“通过设问人称的转变,将学生由旁观者变成亲历者,能够激发学生的学习兴趣和动力,引发学生自己设计具有新意的问题,即生成新的教学资源,从而促进学生的创造性思维以及解决问题能力的发展。”[7]所以,问题中间项的设计能激活学生主动学习的状态,各种见解、认识、想法就会呈现出来,同时,学生自己也在构建异质性学习结构。

比如,有教师对“新时代的劳动者”设计了这样一个情境:大学毕业生小宁通过层层竞选,最终被某公司录用,作为刚入职的新人,你对小宁有什么建议?这个问题由于使用了第二人称“你”,就有“仁者见仁智者见智”的开放性,容易揭示学生的真实想法,而不局限在教材中的创新能力、合作精神、责任意识等。有学生认为,刚入职应该“低调”,听从上司的,等到自己做了经理再自己制定规则,让别人遵守;有学生认为,刚入职要少说话多做事,在帮助别人的过程中表现自己,让别人发现自己的闪光点。在这个过程中,教师应敏锐地觉察到学生思想中的误区,前者对权力、规则的认识有偏差,后者的帮助别人则有明显的功利主义倾向。教师要帮助学生认识到权力与责任、规则与效率、道义与利益的关系。问题中间项设计就是改变封闭式问题,使问题具有层次性,从而推进课堂教学资源与思维的生成。上述问题设计,将教材中抽象的符号知识与当下的生活事件密切联系起来,与学生个体差异性联系起来,使知识不再抽象,让学习结构不再同质化。

(三)知识中间项的多元价值

一般来说,知识并非抽象的符号,它具有内在的思维方式与情感态度价值观。比如说,“商品是用于交换的劳动产品”,这是商品的概念,是一种符号知识。其蕴含着人类劳动的分工与需求多样的矛盾,所以商品生产者必须通过交换才能满足生活需求。这就是商品这个概念所蕴含的人类解决问题的思维方式。为了使商品能卖出去,商品生产者必须要提高商品质量,完善售后服务,这就是商品概念所蕴含的价值追求。知识中间项的设计就是将符号知识内在的思维方式、情感态度价值观揭示出来,以实现知识的多元价值。然而,不同学科知识的多元价值有所侧重,比如,《经济生活》主要侧重于诚信理念、创新品质和民本价值。[8]因此,教师应从育人的价值高度去把握知识的多元价值,“教育知识的一个重要价值是它的内在价值——促进教育者对人生意义和价值的理解,把受教育者培养成为真正意义上的人。”[9]所以,知识的多元价值不是知识符号本身,而是将知识如何融于人的生活、认知和人格之中。这种有效的知识,要体现在三个层次:“一是教学知识要内化为学生的认知结构;二是教学知识要促进学生以智慧生成和人格提升为主要标志的精神成长;三是教学知识要能解决学生生活中的问题。”[10]因此,教师在情境中间项、问题中间项的设计中要有知识中间项的意识,将本节课的知识、能力、情感态度价值观作通盘考虑。

在异质性学习结构的建构中,通过情境中间项、问题中间项,学生能基于自己已有的知识、经验、思维方式构建自己的思想和见解,各种见解、认识、想法不断呈现。有的学生的观点倾向于知识符号,有的倾向于思维方式,有的倾向于情感态度价值观,这时教师要从知识中间项的高度,对学生的见解、认识、想法作出合理的反馈,以便在知识整体价值层面上来构建异质性学习结构。

[1]列维·斯特劳斯.结构人类学[M].上海:上海译文出版社, 1995.

[2]陈佑清.建构学习中心课堂——我国中小学课堂教学转型的取向探析[J].教育研究,2014(3).

[3]李怡明,李森.论课堂教学结构异质化变革[J].课程·教材·教法,2014(6).

[4]熊川武,江玲.论学生自主性[J].教育研究,2013(12).

[5]约翰·怀特.再论教育目的[M].北京:教育科学出版社, 1997.

[6]李玲.“市场配置资源”教学实录[J].思想政治课教学,2015 (9).

[7]王延东.“半结构化”教学情境的设计和反思[J].思想政治课教学,2014(3).

[8]姜根华.《经济生活》中的教学价值探寻——基于传统文化的视阈[J].思想政治课教学,2015(9).

[9]陈建华.教育知识价值选择中的目的∕手段取向及其批判[J].南京社会科学,2015(1).

[10]李小红.教学有效性与伦理性的关系及其整合[J].课程·教材·教法,2014(12).

[责任编辑:况 琳]

Construction of Heterogeneous Learning Structure on Ideological and Political Lesson

YU Shihua

Each student has his own particularity, teachers can’t make plans for everyone, then the only solution is to display the learning elements, encourage students to take part in learning actively and facilitate the generation of heterogeneous learning structure automatically.The key point of the construction of heterogeneous learning structure lies in the teaching of teachers, rather than the changes of students’learning styles.The critical point is to change“situational lead-in→problem exploration→knowledge generation”into“situation middle terms→problem mid terms→knowledge mid terms”.The specific requirements of the construction of heterogeneous learning structure are: semi-structuring of situation middle terms; hierarchy of problem mid terms; multi-values of knowledge mid terms.

ideological and political lesson; heterogeneous learning structure; middle terms of teaching link; construction

G633.2

A

1009-7228(2016)02-0062-05

10.16826/ j.cnki.1009-7228.2016.02.014

2016-03-05

于世华,南京市第十三中学(南京210008)中学高级教师,博士。