西方修辞学受众理论的后现代主义演变趋势

2016-01-11李文婷

西方修辞学受众理论的后现代主义演变趋势

李文婷

(四川外国语大学,重庆400031)

摘要:受众一直是西方修辞学研究的重要领域,而中国修辞学的研究素来将重点放在提高表达效果的修辞主体身上。受众理论历经三个阶段,期间发生了两次意义重大的演变,第一次是从古典修辞学的“说服论”发展到新修辞学的“认同论”;第二次是受后现代主义思潮和网络新媒介影响,与修辞者形成“平等互动”的关系。借鉴西方修辞学受众理论的发展趋势,有助于分析修辞活动的实际案例,改进外宣工作,提升国家软实力,且具有重要的学术意义。

关键词:受众;说服;认同;平等;互动

作者简介:李文婷(1984-),女,四川乐山人,四川外国语大学讲师,硕士。

中图分类号:H05文献标识码:A

一、研究现状及意义

两千多年以来,西方修辞学一直作为一门独立的学科存在,涵盖的范围广阔,研究的内涵和外延也在不断变化。在西方修辞学源远流长的发展历程中,对受众的关注向来都是其研究的核心问题之一。西方修辞学的鼻祖亚里士多德把修辞学分为三个部分:演讲者、主题和听众,尤其强调听众的作用。[1]他提出:“演说按听众的种类分为三种:即政治演说、诉讼演说和典礼演说。”[2]受众理论的研究范式经历了古典修辞学的“说服论”到新修辞学的“认同论”,再到后现代主义的“互动关系”的发展历程,受众的中心地位益发得到巩固和重视。

直到20世纪,修辞学在中国才成为一门独立的学科。在百度上搜索“修辞”,搜索结果多是介绍各种修辞类型,如“比喻、排比、对比、转化”等。《现代汉语词典》将“修辞”定义为“修饰文字词句,运用各种表现方法,使语言表达得准确、鲜明而生动有力。”[3]由此权威词典可见,国人大多数将修辞直接与辞格或文体学等同,关注修辞的表达效果。虽然近年来国内一些学者也致力于拓展修辞学研究的外延,但效果还不甚明显。受传统修辞观影响,中国修辞学的研究素来将重点放在提高表达效果的修辞主体身上,很少关注受众在修辞活动中的互动作用。

随着“地球村”的出现,国家外宣工作的质量成为树立国家形象、获得国际话语权的软实力。中国作为一个发展中国家,更是急迫地需要提升自己的国际知名度,在对外交往中赢取主动权。然而,如何提高外宣翻译质量一直是困扰中国翻译界的难题。如果我们将充斥在生活中的误译进行分析,就不难发现这些错误无一例外地表现出受众意识缺乏或对汉英修辞差异缺少了解的问题,更不用提有针对性地运用象征话语影响受众了。[4]外宣工作得不到英语受众的认同,究其原因,在于对中西方修辞差异缺少了解。借鉴西方修辞学的受众理论将成为一个很好的突破口,而对西方修辞学受众理论的梳理和研究能够为外宣工作提供有效的理论依据。

二、说服论

公元前4世纪,西方古典修辞学之领袖亚里士多德将受众定义为言说情景的三大基本要素之一,并认为受众是最关键的环节,是修辞的目的。亚里士多德的受众理论的核心是“说服”,他认为修辞演讲就是对听众的一种说服,让听众形成某种判断的认同,赞成并采纳自己所持的观点或采取某种行动。[5]为了达到说服听众的目的,使修辞演讲达到预期效果,了解听众的不同特征、分析听众的各种需求显得至关重要。亚里士多德在著作《修辞学》中分析了年轻人、老年人、壮年人、贵族、富人、当权者的性格,这在欧洲文学史上是创造性的首例。

中世纪的西方社会封建割据严重,经济发展缓慢,被历史学家称为“黑暗的时代”。在这样的社会背景下,宗教活动频繁,而中世纪的西方修辞学极大程度地体现在布道领域。布道的宗旨在于传播宗教信仰,通过修辞手段说服听众接受其宗教信仰恰好能满足牧师的需求。因此,布道修辞继承了古典修辞学的说服理论。中世纪后期,修辞学的代表人物罗伯特·贝斯沃恩所著的《布道的形式》是最具影响力的布道手册,他非常重视听众的因素,提倡在选择布道手段时应充分考虑听众因素。“修辞作为首先赢得听众的劝说型话语”这一古典观念也在布道修辞中得到了贯彻。[5]

20世纪20年代-40年代,修辞学家威切伦(Herbert Wicheln)在西方的修辞学领域发起了一场伟大的复兴运动,被成为“新亚里士多德主义”,又称“新古典主义”。它的出发点是注意言说者通过话语的力量对听众产生的影响,考察言说者如何回应演说情景产生的修辞问题,把重点放在三个方面:建构修辞性话语所产生的背景,分析修辞性话语本身以及衡量修辞性话语在听众身上发生的作用。[6]“新亚里士多德主义”是对古典修辞学的回归,重新把听众的反馈作为修辞的目的,强调受众在建构有效文本中不可或缺的作用。

三、认同论

20世纪40-50年代,西方出现了影响深远的“新修辞学”。这一学说不仅借鉴了古典修辞学理论,而且广泛地吸收心理学、文学、哲学、语言学等学科的营养。当代新修辞学的领袖当属美国修辞学家肯尼斯·伯克。1950年,伯克提出“认同论”的修辞学说,他认为,“旧修辞学”与“新修辞学”在对待受众的方式上有本质的不同。“旧修辞学”的目的是有意识地“劝说”;而“新修辞学”强调“同一”或“认同”(identification),即作者必须把自己和听众“同一”起来,必须与听众“同体”或“同质”(consubstantiality)起来。他的目的就是研究取得“同一”的方法。[1]

伯克认为,修辞活动的本质和标志就是同一,演说者与听众之间通过语言反映出接受还是反对的态度,因而存在同一的可能。[6]伯克在著作《动机修辞学》中以政客亲小孩为例,强调通过共同的情感与听众建立亲情关系。[7]这个例子说明了演讲者和听众之间存在的第一种认同方式是“互惠认同”,即通过利益结合获得同一性。演讲者为了得到听众的认同,将演讲中所谈到的内容和听众的自身经历结合起来,如果能使听众发自内心地认为演讲者和自己是属于同类,有共同的价值观,那么演讲者所宣扬的观点自然也属于听众本身。第二种认同方式是“对立认同”。即使演讲者与听众处于敌对位置,演讲者也可以通过塑造共同的敌人而与听众形成同一性。例如在第二次世界大战中,中国和美国具有不同的政治价值观,但是为了抗击共同的敌人日本,结成了战时同盟。由此可见,演讲者寻找与听众的同一性,能够消除两者之间的隔离,实现演讲的目的。第三种认同方式是“无意识”认同,在浑然不觉的状态下实现认同。这种认同是最强有力的认同。认同之所以包括这种无意识说服的可能性,是因为人们不一定会明确意识到认同正在自己身上发生。[8]

1962年,比利时哲学家查姆·佩雷尔曼(Chaim Perelman)和同事泰特卡出版的《论修辞学:论论辩》在修辞学领域引起巨大反响。佩雷尔曼将受众定义为“言者为了修辞目的使用论辩以期影响的全部人”,提出了“普遍受众”的概念,这就为“认同论”在实际论辩中的运用提供了理论支持。“认同论”的关注点从传统的言说者转向受众,试图从受众的角度来考虑论辩的出发点,找出言说者与受众的同一性,而“普遍受众”的提出,恰好找到了分析受众的切入点。[9]

关于如何构建“普遍受众”,美国俄亥俄州州立大学修辞学教授詹姆斯·戈登(James L.Golden)提出了以下四个步骤:首先,论辩人要了解在修辞话语中其针对理想受众的目标是要说服使其相信而不是传统意义上的劝说;其二,建构理想受众时,论辩人必须把自己想象成其化身;其三,想要提升听众及推论过程的质量,论辩人还要把那些善于沉思的人列入理想受众中,这些人能够超越其偏见、价值体系以及政治宗教信仰,甚至一定程度上能够超越文化传统;最后,要剔除那些他认为没有能力或意愿对相关且合理的论据做出反应或鉴别的人。[10]

新修辞学派提出的“认同论”使受众理论的研究产生了质的飞跃,极大提升了受众理论在修辞学研究中的地位。他们克服了修辞学偏重于语言使用者的局限,把修辞学研究的角度转移到接受者这方面来,为修辞学的发展开辟了新的领域。[11]伯克的“认同”概念将传统的说服转为互动与认同,把修辞者和受众之间的合作关系阐述得十分清楚。新修辞学强调与“受众”发现共同知识,解决分歧,促进理解——这一点是新修辞学的精华。[4]

四、后现代主义演变出的互动关系

20世纪60年代以来,随着后现代主义思潮在西方的兴起,多元论的蓬勃发展给受众理论注入了新鲜的活力。法国著名的社会学家布尔迪厄提出了惯习、场域理论,超越了主客观的二元对立,受众在修辞中的地位进一步提高,与修辞者之间形成平等的甚至是竞争的互动关系。

传统的语言哲学把语言视为逻辑学不完美的表达形式。[12]修辞学只不过是对语言问题的思考,用于更好地表达哲学的观点,并非一门具有奠基地位的独立学科。20世纪以来,修辞学向哲学的绝对权威地位发起挑战。福柯认为,知识实际上是由话语所构成,某些陈述之所以被认为是真实的,那是因为交际和力量之间具有某些复杂的关系,而这些关系又存在于使用和控制知识的社会习俗之中。福柯研究了阐释或说明知识的学科性技巧,研究了某些演讲者成为权威的证据,以及研究了被证明合格的方法和权威对社团的需要和欲望进行思考的方式。福柯认为,话语并不是一种传送知识的清晰透明的东西,并不是一种自由的表达体系,也根本不是不依赖于话语之中的各种相互作用。[12]德里达提出解构理论,明确指出反西方逻格斯中心统一论观念的差异论观念。它向人们打开了一个极为广袤的领域,将西方的思想和文化从过去的片面、静态、封闭、单一的境地逐步引向了全面、动态、开放、多远的境界。[13]

正是由于福柯的思想打破了哲学对绝对真理的追求,而将话语表达的重要性放在首位,修辞学的观念才日益受到重视;而德里达的解构主义颠覆了传统的一元论,修辞学的多元发展才成为可能,才能从多门学科中汲取新的养分,丰富自己的理论来源。在梳理受众理论的发展趋势时,笔者发现布尔迪厄的场域和惯习理论为修辞学的受众研究指明了一条全新的道路。

首先,我们需要认识布尔迪厄的场域和惯习理论。关于场域(field),布尔迪厄认为:在高度分化的社会里,社会世界是由具有相对自主性的社会小世界构成的,这些社会小世界就是具有自身逻辑和必然性的客观关系的空间,而这些小世界自身特有的逻辑和必然性也不可化约成支配其他场域运作的那些逻辑和必然性。[14]对布尔迪厄而言,场域是充满变化和不确定性的社会空间,场域中各元素的地位不是固定不变的,而是不断斗争的。由此可见,在修辞场域中,修辞者和受众的关系也是不断变化的,并非固定不变的。

而布尔迪厄对惯习(habtius)的定义为:可持续的、可转换的倾向系统,倾向于使被结构的结构发挥具有结构能力的结构功能,也就是说,发挥产生与组织实践与表达的远离作用,这些实践与表达在客观上能够与其结果相适应,但同时又不以有意识的目标谋划为前提,也不以掌握达到这些目标所必须的操作手段为前提。[15]惯习体现的是人在社会中的主观能动性,其往往贯穿人的整个一生,在实践中不断被重复、被创造。它是人在长期的社会活动中积累起来的,来源于历史,又能指示未来。布尔迪厄认为场域和惯习之间的关系体现在两个方面:一方面,它是一种客观存在的制约关系——场域构造了惯习,这是一个场域的内在需要的外显产物;另一方面,它是一种认识的构建关系——惯习将场域构建成一个有意义的、有价值的世界,在其中值得个体的能量为之投资。[16]在修辞场域中,修辞者和受众都有其各自的惯习,这既是由修辞场域所决定的,又能影响修辞场域的特征。

在信息爆炸的新时代,修辞活动发生的平台从过去的传统媒体,如广播、电台、报刊杂志、电视拓展到互联网。曾经话语制造者能在一个单一的文本中定义哪怕是人类最难的难题。但是,传播革命是随着知识爆炸而来的,现在已经没有任何一个单一的完成文本能覆盖哪怕仅仅一个问题的所有视角,更不用说那些我们冠之以“当今热门话题”的复杂问题了。[17]传播媒介的不断变化改变了修辞场域,甚至迫使修辞者和受众颠倒自己的角色。

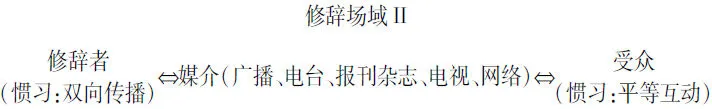

在过去以广播、电台、报刊杂志、电视为媒介的修辞活动中,修辞者与受众之间的信息是单向传播的,受众的惯习是“被动”地接收信息,受舆论的影响,无法对信息进行质疑、修改或创新,修辞者与受众之间的关系如下图:

随着互联网的飞速发展,“世界村”进入了网络传播的新时代。互联网使人们实现了信息的多向传播。在这个新的修辞场域中,受众不仅可以接收到来自主流媒体及其他途径的信息和报道,与世界同步,而且还可以通过播客、微博、微信、个人空间等渠道形成自媒体,表明自己与修辞者不同的态度和看法。原本分散的单个受众力量薄弱,但通过网络集合在一起,他们就能形成一股强大的力量,甚至能影响舆论,改变修辞者自身的态度和立场,使修辞者转而接受受众的观点。修辞者和受众的关系也发生了变化:修辞者的惯习从过去的“单向传播信息”改变为“双向传播信息”,而受众的惯习从过去的“被动接受”,改变为“与修辞者平等、互动”,如下图:

五、结语

受众是修辞活动中不可或缺的成分,且直接决定了修辞的效果,因此,对受众的研究一直处于西方修辞学研究的核心位置。笔者梳理了西方修辞学受众研究两千多年来的主要脉络,从古典修辞学的“说服论”发展到新修辞学的“认同论”,再受后现代主义思潮和网络新媒介影响,与修辞者形成“平等互动”的关系。在这个演变过程中,受众的地位愈发提高,研究价值也愈发明显。借鉴西方修辞学受众理论的发展趋势,能给原本相对落后的中国修辞学研究注入新鲜的活力,有助于分析修辞活动的实际案例,改进中国的外宣工作,提升国家形象,具有重要的学术意义。

参考文献:

[1]从莱庭,徐鲁亚.西方修辞学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[2]亚里士多德.修辞学[M].罗念生,译.上海:上海世纪出版集团,上海人民出版社,2006.

[3]吕叔湘.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,1999.

[4]陈小慰.翻译与修辞新论[M].北京:外语教学与研究出版社,2013.

[5]姚喜明.西方修辞学简史[M].上海:上海大学出版社,2009.

[6]温科学.20世纪西方修辞学理论研究[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[7]Burke,Kenneth.A Rhetoric of Motives[M].Berkeley and Los Angeles:University of California Press,1969.

[8]Sonja K.Foss et al.Contemporary Perspectives on Rhetoric[M].Illinois:Waveland Press,Inc,2002.

[9]Perelman,Ch.&L.Olbrechts-Tyteca.The New Rhetoric:A Treatise on Argumentation[M].Trans.John Wilkinson and Purcell Weaver.Notre Dame,Ind.;University of Notre Dame Press,1968.

[10]James L.Golden,The Universal Audience Revisited.Practical Reasoning in Human Affairs(James L.Golden and Joseph J.Pilotta edt),1986.

[11]王德春.外国现代修辞学概况[M].福州:福建人民出版社,1986.

[12]胡曙中.美国新修辞学研究[M].上海:上海外语教育出版社,1999.

[13]肖锦龙.德里达的解构理论思想性质论[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[14]布尔迪厄.实践与反思——反思社会学导论[M].华康德,译.北京:中央编译出版社,1998.

[15]Bourdieu,Pierre.The Logic of Practice[M].Stanford:Stanford University Press,1990.

[16]Bourdieu,Pierre & L.D.Wacquant.An Invitation to Reflexive Sociology [M].Chicago:The University of Chicago Press,1992.

[17]肯尼斯·博克,等.当代西方修辞学:演讲与话语批评[M].常昌富,顾宝桐,译.北京:中国社会科学出版社,1998.