从“意义”入手,实现“运算律”的构建

2015-09-10朱学尧

朱学尧

《教学月刊》2015年第6期刊载了张奠宙和戎松魁两位教师撰写的《正本清源,通过“数数”活动理解运算律》文章,文章的副标题是:“关于加法和乘法交换律的讨论”(以下简称《正》文)。笔者也曾撰文写过关于对加法交换律和结合律教学思考的文章,并在课堂教学中实践过,收到很好的教学效果。拜读《正》文后,深受感触,受两位教师文末的“六个”观点的启发,又一次引起了笔者对苏教版教材“运算律”单元教学的思考。

苏教版教材在四年级下册把“运算律”单设单元,来完成加法和乘法的5个定律,单设单元集中教学几个“运算律”,其目的是便于学生系统学习,集中体现用字母表示几个运算规律的概括性和简洁性。但是笔者以为,此时没有必要再花时间和创设情境来让学生经历几个运算律的发现、猜想和验证的过程。因为学生在一、二年级时,对加法和乘法的意义以及几个运算律已经积累了一定的经验,只不过这时的经验是感性的、模糊的、零碎的,仅需要教师提供回顾、梳理、归纳和概括的平台,让学生借助加法和乘法的意义,从本源上来说清道理,从“运算律”生长的“根”上来理性地分析。

一、基于学生对“运算律”已有认知经验的分析

笔者以为,在学习交换律之前,学生对加法和乘法的交换律的认知并不是一张空白纸,如在一年级加法单元教学,不同版本教材都创设学生熟悉的生活情境,让学生在解决问题的过程中来建构加法意义和各部分名称。以苏教版教材为例:

教材创设了小朋友浇花的情境,学生在回答“浇花的一共有多少个小朋友”的问题时,由于还没有正式学过用一个加法算式来表示,因而,大部分同学用“数数”累加的方法。如先数正在浇花的有3个小朋友,再数又来的2个小朋友,也就是从3往后累加数2个,即浇花的一共有5个小朋友。当然,也有部分同学是从2往3来累加数的。然后,教师会引导学生想:“怎样把刚才数的过程,用一个算式来表示呢?”教师再适时介绍3+2=5或2+3=5这两个加法算式。从这里可以看出,从一年级“加法认识”单元教学开始,学生就已经接触了加法的交换律。先数左边3个同学再接着数右边2个同学与先数右边2个同学再接着数左边3个同学,其结果是不变的,这就是加法交换律的“雏形”,是“具体”的、“情景化”的。随着经验的积累,这种“雏形”将日益完善,这个“规律”将被学生逐步内化成:把两个数合并成一个数用加法来计算,合并是不考虑先后的认知经验的。

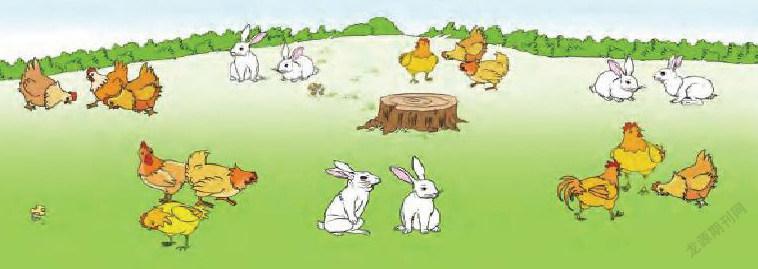

同样,学生对乘法交换律的“雏形”,早在二年级就已经有了初步的感知。如二年级上册第一单元“乘法认识”。教学时教材创设了这样的情境:

依托情境图让学生分别列出求各有多少只小动物,然后让学生观察这些算式的特点都是求几个相同加数和的运算(这就是乘法的意义)。这种特殊的加法算式还可以用一道乘法算式来表示,由此,引出乘法算式。如2+2+2可以写成2×3或3×2。老教材突出2+2+2表示3个2相加,写成乘法算式是2×3,3+3表示2个3相加,写成乘法算式是3×2;两位教授在《正》文中,特别强调了此事,说把“2×7和7×2看作是同一件事,混淆了两种不同的计算过程,使乘法交换律变得没有意义,缺乏科学性。”其实,若避开具体的情境来看2+2+2这个算式,把这三个相同的加数写成两个相同加数的形式就是3+3,同样,3+3若写成三个相同加数的形式就是2+2+2。从这一点来说,两个乘法算式的计算结果虽然是一样的,所体现的过程(实际上也是意义)是不一样的,如《正》文所说。但笔者以为,教材不再让学生来区分2×3和3×2过程上的不同,是基于教师易教、学生易理解的角度上考虑的。因而,在后面的解决问题以及“乘法口诀”教学时,只要是涉及用乘法列式的,学生就不会考虑两个乘数的前后位置关系了。

加法和乘法的结合律,是交换律的拓展,可以把它看作一种“特殊”交换律来教学。因为有了两个加数交换位置和不变的经验,学生便可类推出三个加数甚至更多个加数相加,任意交换它们的位置和也会不变的。之所以可以这样说,因为学生已有了加法和乘法意义的支撑。如口算2+3+4,表示三个数合并在一起,既然是合并(累加)就不分先后。同样,在口算3×2×4时,学生能体会到先算3×2得6,6×4与4×6结果又是一样的,因此,3、2、4这三个乘数可以先任意两个数相乘。这就是加法结合律构建的“萌芽”时期,这是在“做”中积累的经验。教学结合律时,需要让学生进一步明白的是:三个数在一起计算,是有一定顺序的,不像两个数相加(乘),只存在位置上的变化,不存在顺序上的改变。为了体现这种运算顺序的改变,在计算时,我们一般要用“()”来表示,这样,便于让学生感知结合律就是交换律的拓展和延伸,体会结合律产生的必要性和价值,更突出了两个运算律的联系和区别。

同样,乘法的分配律,学生在二年级计算一位数乘法时,也初步体会到这种规律的存在,如对于12×4,学生都知道它表示12+12+12+12相加的结果,在用加法计算时,需要4个2相加和4个10相加,再把两次相加的结果合在一起。因此,用4乘12时,自然需要把12分成10和2的和与4相乘,也就是(10+2)×4=10×4+2×4。这个等式从右往左看,是和中的每一个加数都要与4相乘一次,这是基于对12×4竖式计算运算合理性的一种表示;若从右往左看,是10个4再加2个4,结果是12个4,左右是恒等道理一清二楚。从乘法计算的内部结构来建构乘法的分配律,是寻“根”的过程。

二、意义框架下几个运算律教学的路径

(一)加法的交换律和结合律

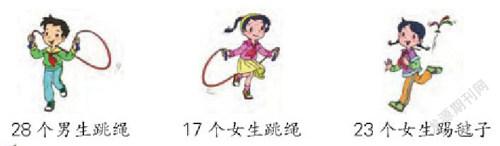

第一层次:可出示教材情境图

在学生得出28+17=17+28之后,教师可唤起学生已有的经验,不让学生举例,引导学生回顾加法意义,让学生运用已有的生活经验和认知经验来解释交换两个加数和不变的原因,并概括出这一运算律。

第二层次:在学生得出28+17+23=?之后,引导学生想一想:两个数相加可以交换两个加数位置和不变,三个数相加也可以这样交换吗?为什么?进而得出三个数相加与两个数相加不同点是三个数相加有先后顺序,交换位置,意味着运算顺序改变了,为了体现顺序的改变,需要用“()”来表示,并借机用字母概括出这一运算律。

(二)乘法的交换律和结合律

第一层次:唤醒学生已有的乘法意义的认知。如3+3和2+2+2可以写成什么样的乘法形式?既然乘法是特殊加法算式的一种简便运算,由加法两个运算律,能类推出乘法是否也有这样的运算律?让学生运用乘法的意义和已有的生活经验加以解释和说明。在此环节,也可配合使用《正》文中提及的“以形解数”的方法。如让学生数数这堆石子有多少颗?

. . .

. . .

最后得出不管竖着数还是横着数,结果都是6,所以2×3=3×2。

第二层次:引导学生想一想,两个数相乘可以交换两个乘数的位置积不变,三个数相乘也可以这样交换吗?为什么?同样得出三个数相乘,有运算的先后顺序,任意交换两个乘数的位置,其运算顺序改变了,需要用“()”来表示的道理,并借机引导学生经历用字母概括的过程。

(三)乘法的分配律

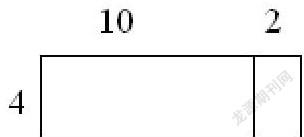

第一层次:师生交流,乘法的交换律和结合律,在乘法计算时,有普遍的运用,教师适时出示12×4的竖式计算题。引导学生回忆每一步计算的过程,以及为什么可以这样计算?教师可适时用图来“以形解数”。 如右图长方形面积可以怎样计算?

第二层次:引导学生想一想,由乘法竖式计算还可以概括出一种什么样的运算律?并用字母概括这一规律。

三、基于意义框架下,运算律单元教学整体思路的调整

教学思路由原来借助具体情境下解决实际问题,依托列出的算式,基于在发现、列举、验证和归纳中得出运算律的感性认知,走向唤醒学生已有的认知经验,依托算式内部的意义,进行理性分析的过程。然后再把这一运算律进行抽象概括并在解决实际问题中加以运用。教学思路是:感悟、发现规律的存在—经历规律的寻根过程—规律的运用过程。“运算律”的存在,是蕴含在算式的意义和计算的算理之中,是“固有”的,而不是依靠在解决同一问题时,出现了几种不同的算式,然后再进行验证、归纳、总结的过程,这势必会有点“本末颠倒”之感。

把运算律单元教学变成一节知识的回顾、梳理、提升的总结课,这样简化了教学过程,几个规律的概括由原来三四节课的课时量变成了一节课的课时量,留出更多的时间,让学生经历体会几个运算律之间的联系和区别上,体会运用运算律来解决实际问题的意识和价值上,这样的探索经历的过程更具有数学味。

(安徽蚌埠禹会区教育局教研室 233000)