论汉语信息编码的基本结构单位“字”

2014-02-17丁彧藻

丁彧藻

(北京大学中文系,北京 100871;福建工程学院人文学院,福建,福州 350118)

论汉语信息编码的基本结构单位“字”

丁彧藻

(北京大学中文系,北京 100871;福建工程学院人文学院,福建,福州 350118)

字;字组;缓冲构层;基本结构单位

汉语的基本结构单位是“字”,处在底层表音系统和上层表意系统的界面,可定义为“由一个带调单音节所构成的具有完整、离散性的语音形式,在汉语语言系统中能发挥区别性的价值功能,是一个具有社会心理现实性和现成性的关联符号单位”。汉语中还存在一个由“字”为基本结构单位构成的以双音节字组为核心的典型性缓冲结构层,起到了二次编码的作用,有效地解决了汉语中有限语音形式表达无限概念的矛盾。汉语中缓冲结构层的存在使其难以用普通语言学理论所认为的人类语言具有三个结构层的理论加以准确描绘。“字”使汉语成为了汉语。

1.引言

汉语基本结构单位的确立是一项极富争议却具基础意义的理论研究,因为它是个涉及到“整个汉语的组织规律和汉语研究方法论的大问题”(潘文国,2006)。汉语主流语言学界从章士钊(1907)引进“词”的概念后,一直把“词”看作是一个基本语言单位,但有不少学者对“词”作为一个语法范畴感到困惑。陆志韦(1957)最早承认“词”不是天然的;赵元任(2002)谈到汉语里没有与印欧语“word”这一级单位确切的对应物,并提出希望“进一步研究应该是确定介乎音节词和句子之间的那级单位是什么类型的;吕叔湘(1979)总结了“词”两头划界的困难;胡明扬(2003)说什么是汉语的“词”是个老大难问题;最近,陆俭明(2011)再次提到语法单位的分合问题、界限问题及词类问题。近20年来,更有学者提出了汉语的“字”本位论(徐通锵,1994、1997、2004、2008;潘文国,2001、2002、2006;王洪君,1994、2000;陈保亚,1999;程雨民,2001等)。“字”“词”之纷争从类型学角度观察也即:是否具有跨语言的普遍的词形式?问题进而触及至:是否具有跨语言的普遍的句子形式?中国语言学界长期以来无法解决语言单位的界限、词类划分及与之紧密相连的句子主谓宾的界定等问题,与不能抓住汉语非线性结构子系统之间结构关联的基点不无关系。立足于汉语对结构界面本质属性展开研究现今变得尤为必要和迫切。

2.汉语无词范畴

Bloomfield(1933)称词是“最小的自由形式”。这个定义着眼于词的语法性质,“似乎不承认由其它词组成的合成词”(Poole,2000),如“铁路、火山、马车”都是由自由形式合成的。布氏的单说论也难以提取诸如“男、女、金、银”等只能修饰名词或后面带“的”的词(陈保亚,1999)。陆志韦(1957)在扬弃同形替代法的同时提出了扩展法,但扩展法遇到很多困难,如“洗澡、睡觉、散步”等可以扩展(陈保亚,1999)。现行对词的定义为“最小的能够独立运用的语言单位”(黄伯荣、廖序东,2011),可也难以操作。据此定义可以说单音节的“好、坏、大、小”等是词,双音节的“踌躇、玛瑙”等是词,多音节的“马克思、恩格斯”等也是词。可是“踌躇、玛瑙”拆开以后就不是词了,“马克思、恩格斯”拆开以后也不是词,因为这些结构的整体义并不来源于成分义。这就是说词既可以是单音节的,也可以是双音节、多音节的。接着是词两头划界困难的问题(吕叔湘,1979;陆俭明,2011)。“鸡肉”“鸭肉”是词还是词组呢?在北京话中,“鸭”不能单说,要说“鸭子”,因而是“语素”,“鸭肉”是词。“鸡”可以单说,因而是“词”,“鸡肉”是词组。这样得出的结论叫人狼狈(程雨民,2001)。词和词组之间难以划清界限。词和语素之间的关系也是同样如此。“只要、只有、只得、只顾、只管、只好、只消”中的“只”是语素还是词呢?根据吴福祥(2005),它们是语法词或黏着词,处在词汇化的进程中,是语素,但已经不是实义词了。可按照词是“最小的能够独立运用”的标准去判断,它们的独立性几乎丧失,已经不是词了,这就产生了矛盾。汉语中存在大量像这样处在演变状态的成分,凝固化程度各异,难以用“最小的能够独立运用”的标准去界定。一句话,汉语的词在形式上鉴定缺少一致的标准,在形式上无从分辨。另外,汉语词内的成分还可移动,如“算盘”“盘算”,“平生”“生平”。如果应用词内不可插入成分的标准,就更不适合汉语,如“倒霉”“倒八辈子霉”(许余龙,1992)。汉语中的离合词可以分拆。词的完整性原则(the principle of lexical integrity)(Anderson,1992)要求“句法既不对词的内部形式进行操作,也不可触及词的内部形式”。这条原则意味着如果我们称某个事物为词,其应该显示出词汇的完整性,即句法规则不涉及其组成部分。可是上述汉语词内成分的可移动性和可分拆性破坏了词的完整性原则。“词本位论”者眼中的词与英语的词具有完整、离散性的语音形式特征形成了鲜明的对立。有学者指出:汉语的“词本位”论脱离了印欧语言学以形式为依据的最终标准(周上之,2012)。“词本位”在依据“最小的”和“能够独立运用”的两个标准分词时,把“能够独立运用”列在首位,把“最小的”列在其后。为了迁就“能够独立运用”的标准,“最小的”可以不断变化形式,单音节、双音节、多音节可以并存。照这个标准,可以说习语“一粒老鼠屎坏了一锅粥”也是个词,因为替换其中任意一个成分,习语不成立,也就不能独立运用了,如*“一粒兔子屎坏了一锅粥”。这就和我们的语感相去甚远。我们知道汉语“字”的典型语音特征是带调单音节性,个体之间孤立、离散,这一特征使我们永远都不可能按照英语词的形式来分词。虽然现代汉语有复音化倾向,并且也出现了一定程度的重音模式(陆宗达、俞敏,1954;赵元任,2002),或可用来定词或区别词性,如(1)重轻:葡萄,豆腐;(2)中重:旮旯儿;(3)中轻重:萨其马;(4)中轻中重:稀里糊涂。重音模式是汉语类型演变一个值得关注的现象,但目前还是非常局部的一个现象,与汉语的显赫范畴声调相比,可以说微不足道,而且声调在这些字组中扮演着决定性的区别性角色。既然汉语的分词放弃了英语分词的原则性依据,这些所谓的“词”还是词吗?大凡确定一个语言范畴,首先是从形式上来确定。比如,现代英语中只有过去时和现在时,而没有将来时,因为将来时没有一个稳定的形式,可以用“be going to”,也可以用“will”“shall”“be about to”“be set to”或一般现在时等形式来表达。从这个意义上来说,汉语中无英语所具有的固定形式的词范畴。汉语“词本位论”陷进了以意义或应用功能为基础定词的泥潭。

3.语素非基本单位

汉语字组中由于存在众多没有确切意义的“字”,如“由于”“对于”“关于”“基于”“过于”中的“于”等等,这些“字”也就不是语素了,称为“词内成分”(吴福祥,2005)。因此语素分析法不适合汉语,具有极大的限制性。英语从古代英语的曲折型语言向现代英语的黏着(agglutinative)、孤立性(isolating)结构发展,词内有意义成分的线性排列顺序更为清晰,语素分析比较适用,但也存在诸多问题,如不规则变化的词“knew”“men”,其中的过去时和复数语素就难以分离出来。语素在英语中也不具有普遍性,在汉语中作为一个语言范畴更不能成立。有学者(徐通锵,1994)提出“语素非汉语的结构单位”,引来批评,其实这种判断是准确的,只是一时不为人所理解。如果认为语素是“音义结合的最小的单位”,自然会推导出“所有的词都是语素”(李德鹏,2013),因为“语素本位”认为“词是语言中最小的能独立运用的音义结合体”(陆俭明,2005)。汉语不是以语素为基础逐层构筑起来的,而是“字”。汉语中也不存在所谓的曲折语素和派生语素。那些无意义或高度虚化的字,如“着、了、过、的”等还是一个个离散的单音节,虽然声调弱化为轻声,它们并没有与其前的音节融合成一个语音单位,其前的音节自身带声调,并不统辖整个字组,依然表现出单音节孤立性。汉语音节首音和韵脚的高度闭合性阻断了其它语音形式附加其上的可能性(儿化是个例外),因而汉语中不存在词缀。一个多世纪前Schleicher及Humboldt以无派生或曲折词缀的标准把汉语列为孤立语的典型代表(Croft,1990)是极富洞察力的一次基于

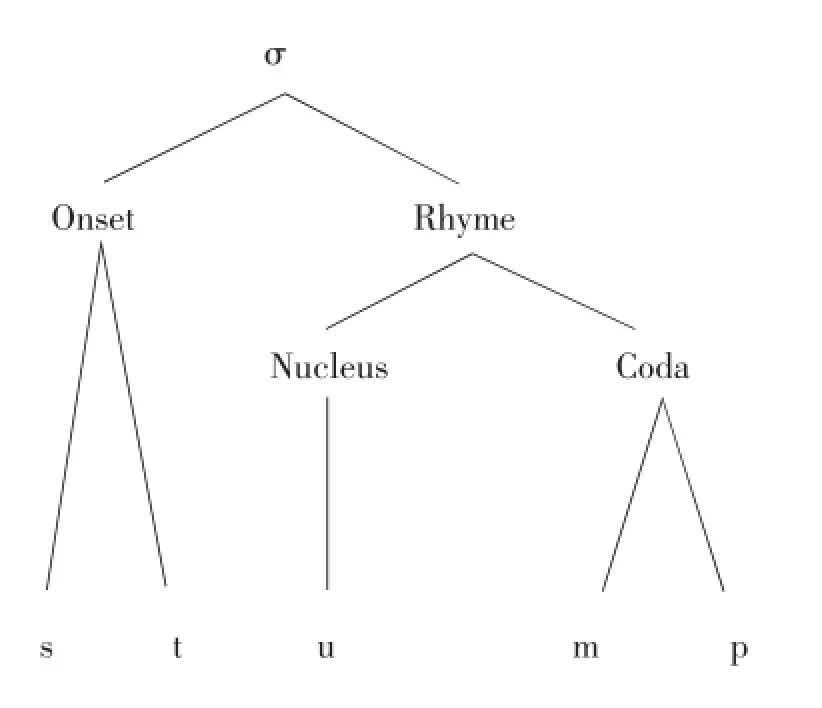

图1

英语的辅音有28个(包括/ts/、/dz/、/tr/、/dr/四个音和半元音/w/、/y/),元音有20个。汉语的辅音有25个(包括半元音/w/、/y/,其中/ŋ/不能做声母),元音有19个(包括6个单元音、9个双元音和4个三元音)。所以从总体来看,英语和汉语音位数量没有太大的区别。但是英语音节的首音和韵脚允许辅音丛的存在,组合方式变化多样,更不用说其韵脚所能允准的辅音数量了(英语的辅音/h/、/w/、/j/从不出现在词尾,其形态的语言分类,由此催生了西方语言学派中的一门显学——语言类型学。

4.“字”的语音结构特征

图2

汉语上层(primary level)表意结构独特个性的出现不是偶然的,而是由汉语的底层表音结构决定的。对比汉语的字和英语的词可知,汉语的字由一个音节组成,而英语的词一般是由一个或一个以上的音节组成。英语的音节首音(onset)可以空缺或可以由多达三个辅音组成,而韵脚(coda)也可以空缺或由多达四个辅音构成(如sixths)。因此,英语的音节可以表征为(((C)C)C)V((((C)C)C)C)(C表辅音,V表元音)。而汉语普通话中的音节首音可以空缺或允许最多一个辅音,其韵脚可以空缺或允许至多一个辅音/n/或/ŋ/,因而普通话的音节可以表征为(C)V(C)(胡壮麟、姜望琪,2002)。另外,汉语的音节有时还包含有韵头(即介音:/i/、/u/、/y/)。汉语的字如“见”和英语的词如“stump”的音节结构可用图1、图2分别表示如下:它辅音均可)。根据潘文国(2002),英语音节首的辅音有56种组合形式,辅音韵尾去掉因形态变化而造成的辅音连缀如“ps”“pt”“bz”“bd”等36组,也有81个。这些首音、韵脚同元音在一起相互组合,数量惊人,可达10000音节。相比而知,英语的音节容纳性强,汉语的音节容纳性则弱得多。再之,汉语中一些可能的声母、韵母组合也不存在,如“nia”“chia”。这样导致普通话的音节数量偏少,据统计为415个(一说432个,参见刘泽先,1957)。英语的音节容纳性虽高,但受到响音阶(sonority scale)的控制(Radford et al.,1999),首音和韵脚的很多组合也是不允许的,如我们能说“help”“lump”,却不能说“hepl”“lupm”。英语音节总的数量也是有限的。如果英汉语只用单音节来作为语音表达手段,必然带来大量的同音现象。在这种情况下,英语选择了多音节重音模式,汉语选择了单音节声调模式。多音节模式下的音节必须有超切分特征(suprasegmental feature)来管辖多个音节,使之成为浑然一体的语音组合,以便在话语交际中自由操作。在英语中,这个具有统辖作用的超切分语音特征即为重音。重音使英语多音节词融合为一个统一、固定、离散的语音形式,中间一般也不可停顿,也不可以插入其它材料。当然,多音节模式并不只有重音模式。在日语中,多音节是靠音调型来控制的。日语的音调是指组成单词的几个拍节当中哪一拍高,哪一拍低的高低位置。并不像汉语音调那样在一个音节内有高低变化。一个音拍的词在音调上分不出高低。日语因此被称为音高重音语言(pitch accent language),英语为重音语言(stress language),汉语则是声调语言(tone language)。英语的重音模式潜在的优势是多个音节的组合可以在一维时间平面上不断拉长,以增加语音的区别度,英语中出现了很多超长的单词如“internationalization”,音节多达8个。汉语由于在历史进程中选择了单音节声调模式,它的区分度依然不够。理论上415个音节带上四声(不计轻声)也只能构成1660个有区别度的语音形式,再加上一些声调、音节组合的不存在,实际上,现代汉语普通话中包括有声调的音节只有1300多个(《现代汉语词典》收录1336个,参见徐从权2012;刘泽先统计1376个),造成汉语中的同音字数量大大超过英语。故而,从语言的二重性(duality)看,汉语的字在底层语音结构的编码上最典型的特征就是单音节的声调模式,声调与音节融合为一个整体,同时音节的首音和韵脚高度闭合,内部结构紧凑,外部音节与音节之间关系松弛,呈现高度的孤立性。语言单位语音的离散性和完整性是跨语言基本结构单位比较的根本标准。

5.汉语的基本结构单位“字”

陆俭明等(1998)指出:“当提出一种新思路、新理论、新学说、新方法时,一定要对自己所使用的新的概念、新的名词术语加以明确的定义”。潘文国(2001)说这个要求是正当、合理的。可是仔细考查几位提倡“字”范畴概念的学者对“字”的论述发现,他们都没有给“字”下一个确切的或经得住推敲的定义。

5.1 字的定义

赵元任(Zhao,1968)说:“我所指的‘社会学的词’(sociological word)是介于音位和句子之间的一种单位,是非语言学的大众意识到、谈到、在各方面涉及到、每天用的语项。在汉语里与word相应的社会学等值体就是字”。赵元任的话里隐含了“字”的一个重要特征就是具有社会性。赵元任(2002:893)还说:“字总是一个音节,通常还有一个意义。……书写上作为独立的单位而彼此分开的,人们意识到语言里的微小变化时最常谈起的那个普通的、短短的话语成分”。这里赵元任已经明确了“字”是单音节的,是个语言现象,存在于口头语言中,可有文字表现。另一位学者徐通锵(2004)说:“‘字’是语言结构特点的文字表现。……‘字’不光是文字问题,而且也是语言问题,是汉语的基本结构单位。……是语音、语义、语汇、语法的交汇点,需同时接受各个结构层面的结构规则的制约。”又说:“汉语‘字’的结构基础是一个“1”,而结构格式就是‘1×1=1’。”从此可知徐先生认为“字”是语言现象,是汉语编码的结构基础和关联基点,也表明他眼中的“字”是处在多种信息关系间的界面上,后来他(2008)把语言分为语音、语汇-语法及表达(语用)三个层面,在“字”本位的基础上进行汉语的语义语法研究。另外,他坚持“字”有意义的看法与赵元任描述“字”无需有意义不同,这引起陆俭明等(1998)对他把“字”定义为“最小的理据载体”感到费解,也导致他有时提到的“字”不局限于一个音节,把“不服”“惊心动魄”也看成一个“字”,让人误以为“字本位”就是“语素本位”,但他作了坚决否定(2004)。他(同上)还指出字具有“现成性、离散性和语言社团中的心理现实性”。潘文国(2001)所主张的“字”不仅是个“语法结构基本单位”,也是个“语言结构的基本单位”,包括语音、语义等各个层面,是音形义的结合体。可以看到,潘文国的“字”突出了字的“形”,肯定了“字”之“义”,强调了“字”是个语言现象。后来他(2006)更是明确地表示“字本位”是语言学理论,不是文字学理论。但他不赞同徐通锵的两音节字或多音节字,认为那样会与一般人的理解相去甚远,坚持了字的单音节性。王洪君(1994)把字分为文字、语音字及语法字,并尝试把语法字分为三种:a.基础字:一音节一义的结合体;b.表音字:单音节时无义,需进入更大的结合才有意义;c.合音字:一个音节两个意义的结合体。后来她(2000)把语法层面的“字”重新定义为“单音节的音义结合体”,是备用单位(语素和词)的分析基点。她对“字”的定义保持了“单音节”的一致性,但始终强调“字”要有意义。她对“表音字”的定义尤为令人瞩目,因为这些字单音节时无义,只有在更大的结合里才有意义,如“葡萄”,可是她没有进一步分析表音字在字组中起何种作用。陈保亚(1999)主张把“字”和“字结”(“字结”是不能从字和组合关系中类推出意义的言语片段)都看成单位。程雨民(2001)的字基语法用他自己的话来说就是“以语素为基础的语法”,“鹦鹉”“巧克力”都算一个字。这就与徐通锵的多音节字一样了。

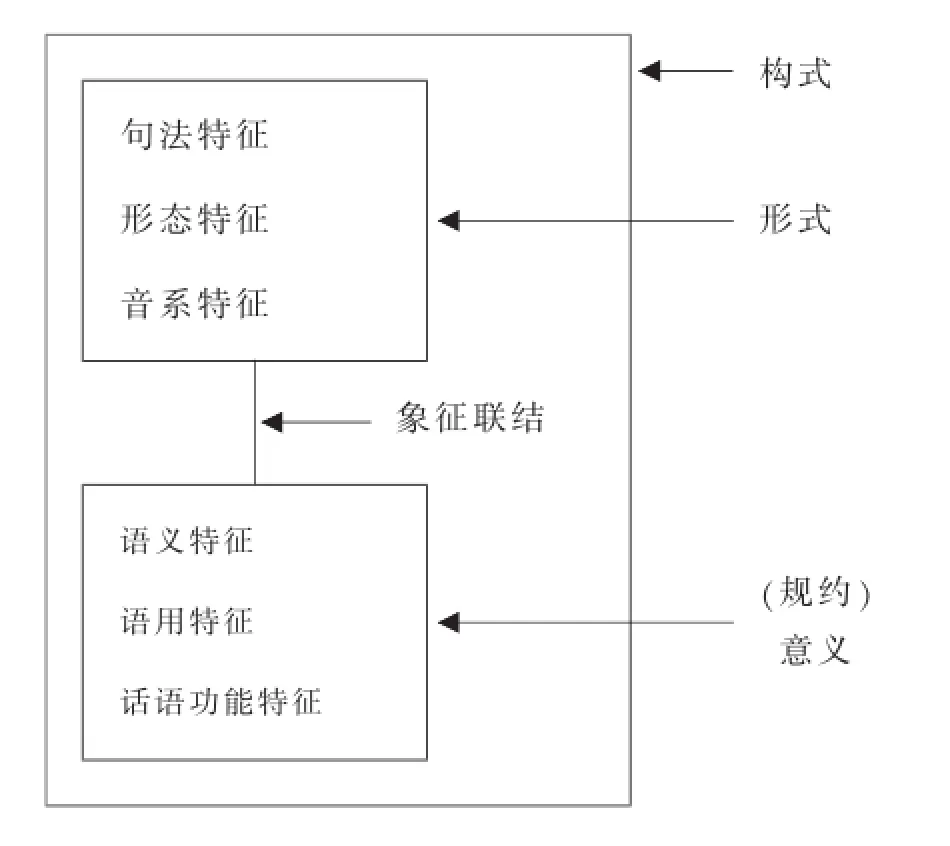

概括上述几位提倡“字”范畴的学者的观点可以发现,他们对汉语由音、形、义、语法四者相互交织的复杂关系网络进行了全面梳理,然尚未厘清四者之间的逻辑关系,给“字”下一个普遍性的定义。如果按照现代语言学研究语音优先的原则(因为儿童习得及在文字发明以前流传的是口头语言),可以确定“字”范畴的“字”是语言单位,不应以书面字形为界定依据。这样我们就可从文字的束缚中摆脱出来。根据对英语词的界定所采用的完整、离散性的语音形式标准,可以说“字”就是一个音节,而且带有声调。因此,汉语的“字”可初步定义为“由一个带调单音节构成的完整、离散性的语音形式”。现在留下的一个核心问题是有的字有义,有的字无义,该怎么处理?如“孩子”“房子”“票子”“窗子”中的“子”,“持之以恒”“听之任之”中的“之”只起衬音的作用,无实在意义。还有“打赤膊”中的“打”,“睡一觉”中的“觉”只作句子成分,并无确切意义(周上之,2006)。一般认为“任何一种语法单位都是音义结合体”(陆俭明,2005),“字”范畴论者虽然认识到一些字无意义,但均偏重于强调“字”的“义”的标准,未能在有义与无义之间建立统一的解释,故面对此问题,颇感无策。从构式语法的角度看,这些字组都可以被看作一个个独立的构式,理由在于这些与构式关联的语义阐释规则是构式所独有的,而不派生于别的更一般的句法模式(Goldberg,1995;Michaelis&Lambrecht,1996)。一般化的构式是规约的语言单位,或更准确地说,语言象征单位。构式作为整体是形式和意义的配对(pairing),可用图3表示如下(Croft,2007):

图3:构式的象征结构

构式的整体意义并非来源于组成成分的意义,像“子”“之”“打”等不表达词汇意义,可是如果去掉,字组又不能成立,这说明这些字在字组中的价值在于发挥填补、区别功能,而不在于自身有什么内在的意义,纯粹只是构建语言结构的基础材料。周上之(2012)指出无义音节是否与有义音节具有同样的地位是字本位研究无法回避的问题,是字本位和词本位真正的分歧之所在。他接着说:“意义和功能都以形式为立身之本。无形式必无意义。有形式必有功能,意义以形式为前提,功能不以意义为前提。”虽然笔者不赞同他“无形式必无意义”的论断(如英语中一般现在时的主语除非是单数第三人称,动词是默认的无标记零形式,也隐含着语法意义),他对于形式和功能辩证关系的分析给人以深刻的启发。任何字,不一定有意义,但一定具有个性化的区别功能。我们可从索绪尔的符号观来解释这点。Saussure(1960)说能指(signifier)只不过是系统的成员,它们是通过与系统中其它成员的关系来加以确定。人们发现的不是预先存在的观念(pre-existing ideas),而是源自于系统的价值。当说这些价值相当于“概念”时(concepts),我们所理解的是这些“概念”仅仅是区别性的,不是由它们的内容来正面地加以确定,而是根据它们与系统中其它项的关系来反面地加以确定。一个语言符号最确切的特征在于其它语言符号所不具有的特征,即语言成分的身份在于与语言系统中其它成分的对立。索绪尔的思想是非常明确的,即符号的作用在于与其它符号在一个系统中对立中所获得的区别性价值,其本身的内容不是本质属性。从索绪尔的符号观出发,“字”作为一个带调的单音节语音符号,其本质属性是在汉语语言系统中发挥区别性的价值,非以个体的独立而存在。孤立的带调单音节难以确定所指为何。换言之,任何“字”,不管是有义还是无义,在汉语语言系统中,在而且仅在与其它符号的对立中获得了区别性价值。这样说,并不是否认字具有意义,实际上绝大多数字都有意义,这也是表意文字的一大特点,但表意不是汉字的本质属性。这样,我们就从符号预先存在的观念中解放出来,不再争论意义是否是“字”的本质属性。这种索绪尔符号观下的“字”概念思路与赵元任所论述的“字”无需必定有意义的观察是一致的。Saussure(1960)说语言存在于集体的头脑里,强调了符号的社会心理属性,这与赵元任所提“字”的社会大众性和徐通锵所称“字”的“心理现实性”也是完全一致的。由此,我们可以把汉语的“字”定义为“由一个带调单音节所构成的具有完整、离散性的语音形式,在汉语语言系统中能发挥区别性的价值功能,是一个具有社会心理现实性和现成性的关联符号单位”。这就是从小父母、老师教我们,社会大众所用的、文盲非文盲都说的“字”。这样的“字”具有位置的可移动性、中间不可插入性和口头操作的高度灵活性。

5.2 汉语缓冲结构层

采用了“区别性价值”来定义“字”,也许有人会质疑“区别性价值”也并一定具有普遍的解释力。我们可以回到汉语结构系统的个性特征来理解“区别性价值”。上文提到汉语中只有1300多个带调音节,如果采用一个带调音节表达一个概念的原则,只能表达1300多个概念;如果一个带调音节表达10个概念也只能表达13000多个概念。这就与人类社会不断发展、新概念不断涌现的交际需求形成了尖锐的矛盾。如何克服这对矛盾呢?汉语可以像英语或日语那样选择多音节的编码模式,这在原始汉语阶段也可能出现过,后来演化为带声调的单音节模式(李葆嘉,2003),演化过程如下(T表声调):

CVCVC>CCVC>CVCT>(C)V(C)T

有限的带调单音节的底层语音结构系统为实现表达无限概念的上层表意结构系统的需求迫使汉语寻求高度能产的语音表达形式。在这种形势下,汉语选择了双音化或多音化这条历史发展之路。1300个带调音节排列成双音节就可以构成1690000个语音形式上不同的字组,从而有效地解决了有限语音形式表达无限概念的矛盾。因此说汉语的字组是双向排列起来的,简洁而高效。“加油”的呐喊简短而铿锵有力。“老王”“孙子”“语言”颠倒次序就成了“王老”“子孙”“言语”,创造出新的字组。“红红、白白”的重叠式表达了量多的意义,生动地反映了语言的像似性动因(iconic motivation)。“作者、老者、智者”以加字为基础的构辞体现了有效利用有限字尾或字首表达丰富多彩的概念的经济原则。这些都是汉语双音化或多音化的衍生性特征,是英语所不具备的结构构造方式,原因仅是两种语言的底层编码差异带来的表层结构异化。在更大的语言结构中,语序手段也起到了顶级重要的作用。“上海自来水来自海上,山东落花生花落东山”的语言游戏让我们充分领略了汉语语序生动活泼的无限魅力。理论上音节越多越具有区别性,但这又与语言的经济原则相冲突。在语音形式要有区别性的明晰化原则和经济原则的共同作用下,双音化是最佳选择。据统计(周荐,1999),《现代汉语词典(修订版)》(商务印刷馆,1996)收条目凡58481,单字8795个,占15.039%;双字组39548个,占67.625%;多字组10138个,占17.336%。双音节字组在现代汉语中数量占据绝对优势。“中华人民共和国、美利坚合众国”可以自由地缩为“中国、美国”,所指不变。由此可以进一步看到固定字组作为一个象征单位意义并非仅来源于“字”及组合关系,整个结构具有特异性。“字”在其中的作用本质上是表达区别性价值的语音符号,处在底层语音层和上层表意层的界面,是汉语的编码基因。以双音节为核心的字组又逐层组合成更大的结构。汉语中实际存在一个以双音节字组为核心的典型性缓冲结构层,其由不可论证的数量惊人的字组构成,是汉语“编码机制从非线性向线性转移的过渡环节”(徐通锵,1997),缓冲结构层成员意义凝固,但形式与规则字组一致,因而两者之间边界模糊不清。普通语言学理论认为人类语言具有三个层级,包括下层的音系层和两个意义构建层,上层意义层是语篇语义,中间是词汇语法(Eggins,1994)。这一概括没有考虑到汉语中“字”和缓冲结构层的存在,因此并不具有可操作性。汉语结构系统具有四个层级,包括下层音系层、“字”、缓冲结构层及语篇语义层。通过这个缓冲结构层,“字”向表达层过渡,构筑复杂结构,譬如小句,[[王冕][[[死][了]][父亲]]]]。当然,也可直接以字为基础进行投射,如[[[我] [走]],[[你][[吃][吧]]]]。缓冲结构层起到了以“字”为基本结构单位的二次编码作用,极大地弥补了带调单音节编码数量不足、难以对汉语社团通过认知对世界经验范畴化而获得的信息进行有效编码的局限。汉语方言中存在着分布广泛的声调曲折变化形式,用来构成小称,区别词性、词义、表达复数、领格和完成体(刘若云、赵新,2007)。这也是对有限单音节弥补的一种方式。构成缓冲结构层的字组的凝固化程度存在着差异,以前被称作词的成分只不过处在规约化程度高的端点区域,内部结构也相对不透明,现代汉语的“座谈”再不是“坐下来谈话”,“人民”也不是“人”+“民”,“性感”也非“感性”。陈保亚(2005,2006)通过平行周边原则来区别不规则字组和规则字组,但是会碰到平行周边不明确的字组,原因在于以规约化的语义为区别标准总会遇到语义连续渐变的情形,很多字组中的字意义似有若无。赵元任(2002)曾谈到:“由于汉语中没有词,但有不同类型的词概念,所以我们可以说汉语既不是单音节的,也不是多音节的。”赵元任所说的词概念其实是指有意义、能独立运用的字或凝固化的字组,在字本位中这些凝固化的字组又称为“辞”(徐通锵,1997;潘文国,2002)。因此,本质上说汉语是单音节的,只是多了个缓冲结构层。辞与词一样身份难以界定,边缘模糊,因交际需求而保持动态开放性,但是在一个特定的共时平面上具有相对的稳定性。由辞构成的缓冲性结构层,具有结构的不断固化和成员不断新生的双重属性,因而得名,形成了汉语隐蔽却独特的类型学特征,对汉语整个表意结构系统的运转影响深远。

5.3 文字的地位

采用语音形式标准来定义“字”,那文字是不是“字”呢?答案是肯定的。其实我们定义的是抽象概念的“字”,也就是“字位”,文字是“字”的书面实现形式,而有些口头语言中运用的“字”并没有书面化,如江淮方言合肥话说“lǎi草”(使劲拔草),“lǎi”在普通话中就没有文字表现。“字”可以存在字位变体,如“什么”和“什莫”,“那么”和“那末”。异体字是不同的字的变体。一种流行的观点认为文字仅仅是语音的标记符号或文字是符号的符号。这种观点在历史上曾经引发了汉语的拼音化思潮,因为有的人认为汉字落后,不如换成拼音文字简单,更有人认为现代化要从汉语拼音化开始。这是一种带有深刻民族自卑感的肤浅之见。文字是“字”的实现形式,其同样具有区别性价值功能。文字在聚合(paradigmatic)和组合(syntagmatic)的关系交互中在汉语语言系统中获得了区别性价值。它以不同的方块形体来显示自己的个性或区别性功能。方块汉字是历史自然选择的结果,在偶然性中隐藏着必然性。试想如果汉字换成拼音文字了,汉字的区别性价值功能势必大幅丧失。拼音化改变不了汉语的带调单音节性。汉语中1300多个带调音节固然容易加以标记,但是具有相同声音不同区别性价值的“字”怎么标出来是一个不解之难题。如果在单音节拼音上通过加上不同的区别符号来显示“字”的身份,一个同音字又会标记得异常复杂。汉语中有的同音字下属的“字”多达50个以上,这又会造成新的庞大记忆负担。所以说“去汉字化”从理论上看是非常荒谬的,只会走进死胡同。拼音文字英语学起来也毫不轻松,因为要克服的难点不是发音,而是要掌握词在英语语言系统中的区别性价值功能,包括语义及语法属性等。现代汉语中的形声字也大幅地增长。两种语言都在表音与表达区别性价值的矛盾冲突中努力寻求平衡。有时即使形体、读音标示出来了,也难以确定是一个词或字,如英语中的“ball”,作“球”与“舞会”讲时是两个不同的词,历史来源不同。汉语中“干旱”“中旱”中的“旱”是不同的字。“中旱”是安徽合肥的一个地名,指中间隆起的地带。当地人一直觉得“旱”没有表达这层意义,就改成了“垾”,被收进《新华字典》。文字也是“观念的符号”(潘文国,2006)。汉字并非仅仅是语音的记录符号或符号的符号,其通过视觉上的稳定形式和内在相对稳定的观念反过来限制语音的变异,统一了华夏民族的语言价值体系。如没有“书同文”,华夏民族各地的不同乡音早已使汉语分裂成多种语言。

5.4 字的功能类别属性

英语的词因为是重音多音节模式,语音形式区别度高,一次编码潜能巨大,可以通过一个个独立的词来表达丰富的概念,对固定词组的需求动力小。这就造成了英语词的数量比汉语字的数量大得多(如《现代汉语词典》第6版收单字13000多个,而新版《牛津英语词典》词条超过50万),而汉语的字组却比英语词组数量大得多。英语的词因为具有音节的高度开放性,可以通过不断增加音素或音节的方式来给不同的意义分类编码,具有形态的稳定、显性表征,词类划分也比汉语容易得多,如“-tion”“-ment”“-ability”等词缀仅仅表示不同类别的名词身份。英语的重音在发挥统辖音节的典型功能的同时也可用来给词性编码,如reBEL(v.)-REbel(n.),proDUCE(v.)-PROduce(n.)。英语的词独立于句子之外,本身可以通过各种方式整理、归类(McCarthy,2002)。英语的词库是一个独立的基本语言范畴,并不依赖于句法而存在。这一点Chomsky(1995)已经认识到,并把句法或语言的计算规则从词库中分离出来。这无疑是基于英语事实的一次理论创新。但他所关注的焦点是“人怎么学会说话”,即语言的起源(origin)问题,而本文讨论汉语字库构建的核心是“人怎么说话”,即语言的信息组织问题(即假设人已经学会说话)。汉语的“字”因为单音节孤立性、闭合性,通过内部增加音素或音节的方式显示“字”性被阻断,但可以通过其它形式,如上文提到的声调曲折变化,如“好(上声)人”-“好(去声)客”、“干(阴平)饭”-“干(去声)活”。汉语中存在以输出为去声表达动性字语的声调编码模式。汉语也可通过字上加字的办法使信息更加丰富、指称更加明确标示字性(即语义标准),如双音化:道-道法,名-名称,老-老人、幼-幼儿。古代汉语的双音化不发达,导致单字的字性就很难确定,因汉语中有调音节数量有限,难以承受如此多信息编码之重任,如“道,可道,非常道;名,可名,非常名”(《老子·开篇》),又如“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”(《孟子·梁惠王上》)。对于无古汉语知识的人来说确定“道”“名”“老”“幼”的字性真是一筹莫展。古汉语单字活用频繁的深层结构原因就是汉语音节数量极其有限,为表达需要不得不一字多用。这也造成了大量的通假字。那种认为通假字是古人所写的白字的观点是低估了先辈们的语文能力(确为误用除外)。汉语的“字”数量有限,比英语的词类编码信息少得多,有时字不显示出类别属性,仅仅是表达区别性价值的符号,是构筑汉语整个结构系统的原始材料,演化为建构语法的条件,兼取通用符或类符的属性。汉语一般可借助严格的语序通过分布功能来确定字性,包括字的位置关系、可替换关系和同现关系,语类颇具柔性特征,如“我在地上画了一个圆(名字)”,“大家圆(动字)了中国梦”。但有时即使在句法结构里也难以确定一个字的属性,如“我们参观圆明园”中的“圆”只是字组的构成成分,难以说是一个形容字,其字性隐失或者说没有字性显现。认知语法认为,符号单位的语法类别以语义显影为基础,范畴化的方式灵活(Langacker,1987),但是自然语言中的具体词目并不一定总是具有明确的语义显影(Langacker,2005)。我们可用图4来描绘“圆”作为名字、动字及字性隐失的语义显影过程。名性“圆”的意义含有某种关系概念,即“由具体实体(图4中的小圆圈)承载的抽象性质(图4中与小圆圈相联系的箭头)”。当“圆”做名字用时,这种关系概念仅是该词语义值的概念基底,被显影的是由多个此样的关系成分构成的一个区域(图4最左端的黑体大圆圈),而当动字用时,显影的是关系成分的过程,体现在时间轴(图4中的横向箭头)上。当“圆”字性隐失时,关系区域及时间轴都没有得到显影。

图4:“圆”的显影转换

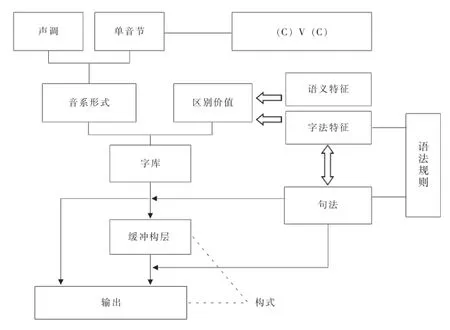

6.汉语字库的组构模型

综上所述,字的语义和语法特征非字的本质属性,只对其区别性价值的实现起到了贡献作用(图5用左向箭头表示),因而有必要把这两个模块分离出来。字法和句法(包括字组规则)之间存在互动关系(图5用上下箭头表示),如上文所举“好”的变调造成句法结构的变化,再如字变调衍生出的使成结构用法“两晋侯饮赵盾酒”(《左传·宣公二年》)(影母去声)、“施氏逆诸河,沈其二子”(《左传·成公十一年》)(澄母去声)。汉语只有声调曲折形态变化,缺少英语词的音素或音节形态变化,但却多出了“六书”形体构造法,弥补了汉语带调音节偏少区别价值不足的缺陷。“言为心声,意在声先”现象表明人在说话之前存在一个前意义酝酿、形成阶段,接着才是在语言系统中选择恰当的形式实现意义的表达阶段。本文图5省略了这个阶段,因为意义在大脑中构建是个令人捉摸不定的难题,而且现今语言基因对人脑控制的语言机制研究仍处于初始阶段,但我们承认此阶段的存在。意义构建先行一步,然后意义由可自由操作的载体字库(由音系形式和区别价值构成,见图5)通过句法规则向更大的语言形式直接投射组合而成(图5用实线箭头表示)。在汉语中第一步首先是构建以双音化为核心的字组或单字直接投射为小句,然后字组再通过句法规则投射成更大的语言结构,体现为输出。从字组到句子的输出都可归为构式,它们是具有自身意义阐释规则的象征单位,是符号能指和所指的配对。人说话有个内化的语言阶段,“无声的话语”即是此阶段的描绘,其内化的结构表达式都由语音表征式和逻辑表征式组成,再通过各自的接口分别作用于外部执行系统包括发音-辨别系统和意念-意向系统,具体实现为语音式和逻辑式(参照Chomsky,1995),但我们认为语言输出的语音式和逻辑式是密不可分的,两者相联系不会导致运算的崩溃。本文承认具有特异性或高度凝固化的字组和习语是以整体存储于大脑中,具有现成性,这样可减少语言使用者每次组合语言单位花费的心智劳力,实现了语言使用的经济性条件,但这并不能否定其中每个字的区别性价值功能及这些语言形式在口头操作中是通过离散性的字一个一个说出来的。故而构式语法以构式为基本单位有其合理性,但反对简化主义(reductionist)分析模式、回避语言的模块属性也不可取。汉语言非线性结构系统的模块性使其构造产生鲜明的层级性,从而可以在几千年来稳固的单音节底层语音结构系统上,以有限的语音形式手段和不断调整、优化的语法规则表达无限的概念意义,满足任何交际需求。

图5:汉语字库的组构模型

7.结语

重梳赵元任、徐通锵等学者们的“字”范畴概念,以符号的本质属性为出发点,可以清晰地发现“字”才是汉语的基本结构单位,而非无现成形式的“词”。汉语的“字”处在底层表音结构和上层表意结构的界面,具有表达区别性价值的功能。汉语中衍生出一个由双音化字组为核心的缓冲结构层。这一分析和主流语言学界的词本位理论格格不入。百年以来汉语研究都是默认词的存在,词的概念渗透到了我们成长的每一步。对过去所受教育的否定令人忐忑不安,但结论是基于对汉语言结构系统的审慎分析得出的,绝无半点标新立异之浮躁。正如布龙菲尔德曾经说过每种语言都有自己的特有的结构系统,语言学家的任务在于描写它,而不是对其设置限定规则。汉语言的结构系统有自己的个性,最典型的就是由带调单音节构成的、能在汉语言系统中发挥区别性价值功能的“字”。“字”使汉语成为了汉语。

陈保亚199920世纪中国语言学方法论(1898-1998)[M].济南:山东教育出版社.

——2005再论平行周遍原则和不规则字组的判定[J].汉语学习(1).

——2006论平行周遍原则与规则语素组的判定[J].中国语文(2).

程雨民2001汉语以语素为基础造句(上)[J].暨南大学华文学院学报(华文教学与研究)(1).

胡明扬2003《汉语词的社会语言学研究》序.王立(著)汉语词的社会语言学研究[M].北京:商务印书馆.

胡壮麟,姜望琪2002语言学高级教程[M].北京:北京大学出版社:77.

黄伯荣,廖序东2011现代汉语(上)[M].北京:高等教育出版社:3.

李德鹏2013论汉语的语素就是词[J].汉语学报(2).

李葆嘉2003中国语言文化史[M].南京:江苏教育出版社:361-362.

刘若云,赵新2007汉语方言声调屈折的功能[J].方言(3).

刘泽先1957北京话里究竟有多少音节?[A].载胡裕树(主编)1983现代汉语参考资料(上册)[C].上海:上海教育出版社:459.

陆俭明,郭锐1998汉语语法研究所面临的挑战[J].世界汉语教学(4).

陆俭明2005现代汉语语法研究教程[M].北京:北京大学出版社:19.

——2011我关于“字本位”的基本观点[J].语言科学(3).

陆志韦1957汉语的构词法[M].北京:科学出版社.

陆宗达,俞敏1954现代汉语语法[M].北京:群众书店.

吕叔湘1979汉语语法分析问题[M].北京:商务印书馆:17-18.

潘文国2001“字”与word的对应性(上,下)[J].暨南大学华文学院学报(华文教学与研究)(3),(4).

——2002字本位与汉语研究[M].上海:华东师范大学出版社.

——2006“字”本位理论的哲学思考[J].语言教学与研究(3).

徐从权2012《辞源》与《现代汉语词典》音节表比较研究[J].语文研究(3).

徐通锵1994“字”和汉语的句法结构[J].世界汉语教学(2).

——1997语言论:语义型语言的结构原理和研究方法[M].长春:东北师范大学出版社.

——2004汉语研究方法论初探[M].北京:商务印书馆.

——2008汉语字本位语法导论[M].济南:山东教育出版社.

许余龙1992对比语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社:125-126.

王洪君1994从字和字组看词和短语——也谈汉语中词的划分标准[J].中国语文(2).

——2000汉语语法的基本单位与研究策略[J].语言教学与研究(2).

吴福祥2005汉语语法化演变的几个类型学特征[J].中国语文(6).

章士钊1907中等国文典[M].上海:商务印书馆:1.

赵元任2002汉语词的概念及其结构和节奏[A].载赵元任语言学论文集[C].北京:商务印书馆:892.

周荐1999双字组合与词典收条[J].中国语文(4).

周上之2006汉语离合词研究:汉语语素、词、短语的特殊性[M].上海:上海外语教育出版社:303.

——2012赵元任汉语类型学思想及其继承和发展[J].现代语文(语言研究版)(12).

Anderson,S.R.1992A-Morphous Morphology[M].Cambridge:Cambridge University Press:84.

Bloomfield,L.1933Language[M].Chicago:University of Chicago Press:178.

Chomsky,N.1995The Minimalist Program[M].Cambridge,Mass:MIT Press.

Croft,W.1990Typology and Universals[M].Cambridge:Cambridge University Press:39.

——2007Construction Grammar[A].In D.Geeraerts&H.Cuyckens.(eds),The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics[C].Oxford:OUP.463-508.

Eggins,S.1994An Introduction to Systemic Linguistics[M].London:Pinter:21.

Goldberg,A.1995Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:The University of Chicago Press:13.

Langacker,R.W.1987Foundations of Cognitive Grammar,Vol.1 Theoretical Prerequisites[M].Stanford:Stanford University Press.

——2005Construction grammars:cognitive,radical,and less so[A].In F.J.R.de Mendoza Ibáñez&M.S.P.Cervel(eds.),Cognitive Linguistics:Internal Dynamic and Interdisciplinary Interaction[C].Berlin:Mouton de Gruyter:101-162.

McCarthy,A.C.2002An Introduction to English Morphology:Words and Their Structure[M].Edinburgh:Edinburgh University Press:4-5.

Michaelis,L.A.&K.Lambrecht1996Toward a construction-based theory of language functions.The case of nominal extraposition[J].Language72:215-247.

Poole,S.C.2000An Introduction to Linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press:10.

Radford,A.,M.Atkinson,D.Britain,H.Clashen&A.Spencer1999Linguistics:An Introduction[M].Cambridge:Cambridge University Press:89.

Saussure,F.de1960[1916]Course in General Linguistics.Bally,C.&A.Sechehaye(eds.),Wade,B.(trans.)[M].Philosophical Library Inc:117,13-14.

Zhao,Y.R.1968A Grammar of Spoken Chinese[M].California:University of California Press:136.

On the Basic Structural Unit zi(字)in the Information Coding of Chinese

Ding Yuzao

(Department of Chinese Language and Literature,Peking University,Beijing 100871,China;School of Humanities,Fujian University of Technology,Fuzhou,Fujian 350118,China)

zi(字)group;buffer layer structure;basic structural unit

The basic structural unit in Chinese is zi(字)which lies between the interface of phonology and meaning.It can be defined as an integral and discrete phonological form governed by the tone,playing differential role,which is a symbolic unit with social psychological reality in the system of Chinese language.In Chinese,there also exists a characteristic buffer layer structure being composed of zi groups,the overwhelming majority of which are those of two zi.The buffer layer structure performs the function of the secondary coding,effectively solving the problem that the finite number of phonological forms in Chinese expresses an infinite set of meanings.This trait distinguishes Chinese from most other human languages found so far which are considered to possess three structural levels.In a word,zi enables Chinese to be what it is today.

H021;H127

A

1674-8174(2014)03-0065-11

【责任编辑 苏政】

2013-09-22

丁彧藻(1976-),男,北京大学中文系博士研究生,福建工程学院人文学院讲师,主要研究方向为英汉对比及语言类型学。

福建省教育厅A类项目“英汉语内嵌构式的历史嬗变研究”(JA13216S)