语素的判定、分类及语法单位关系研究述评

2019-07-27杨绪明

杨绪明,赵 莹

(1.南宁师范大学 国际教育学院,广西 南宁 530001;2. 南宁师范大学 文学院,广西 南宁 530001)

语素、词、短语和句子是目前我们对汉语四级语法单位的普遍认识,这源于马建忠在建立汉语语法体系时对英语语法等级序列思想的借鉴。从各级语法单位的概念入手,似乎我们对每个语法单位都有着清晰的认知与界定。但实际情况是,各级语法单位之间存在着“组合”“构成”“实现”等复杂的关系。“语素”是四级语法单位中最小、最基础的要素,因此做好与语素相关的研究是厘清各级语法单位之间关系与构建汉语语法单位系统的基础和前提。

一、语素的概念、判定标准及其分类研究

(一)语素概念的历时形成与共时认知

上个世纪30年代末至40年代初的“文法革新”大讨论将“morpheme”引入现代汉语研究。50年代后期到80年代前期,“词素”和“语素”这两个译名一直在不同的汉语研究著述或教材中使用,其中大多数汉语著述或教材采用“词素”这一术语。“直到1979年吕叔湘先生《汉语语法分析问题》的出版,用‘语素’作为译名,其内涵才逐渐为更多的人所了解,‘语素’这个名称也得到普及,成为大多数语言研究专著或大学教材用以指称最小音义结合体的术语,对语素概念的认识也逐渐成为语言学界的一般共识。”[1](P5-8)上世纪80年代以来,语言学家们开始重视对语素的研究。朱德熙(1982)在《语法讲义》一书中的第一章第一节便简单论述了“语素”概念:“语素可以定义为:最小的有意义的语言成分。”[2](P9-10)“语素”是不能再分割的、有音有义的语法单位。

语素概念的引入促使学者们对汉语语素的本质进行了更加深入思考。石安石(1983)创造性地提出用历史的眼光看待语素,“有些曾经作为语素存在的语法单位可能逐渐丧失了语素的资格”,它们失去了原有的意义或组合能力,而“语素也可以从无到有,某些多音节的单语素词,其中某个音节可能作为整个语素的代表而与另外的语素结合。”[3]这为我们辨别一个语法单位是否为语素提供了一个新的视角。杨晓黎(2008)撰文探讨古汉语词在语言发展中产生的语素化及其产生语素化所必要的条件,并且推测了词汇语素化普遍发生的时段[4]。该文从历时角度论述汉语语素形成的过程,着眼于语素从无到有的历史变迁。这样的历时性研究视角影响了许多语素研究者,王生龙(2010)也强调“现代汉语中的不成词语素多为古代汉语的单音节词,其本身大多都保留着明确的意义,但在语言的嬗变过程中逐渐丧失了独立性,其功能只限于专职构词。”[5]此外,他参考大量前人研究,论述了不成词语素的辨识、不成词语素的实虚、不成词语素语法性类等问题。

(二)语素判定的方法

1.功能观:语素的结合能力与同形替代法

对于单音词的判定问题,陆志伟(1951)首先提出了用“同形替代”的方法来判断一个语法单位是否为词[6](P6)。简言“同形替代”即为:如果一个语言结构AB可以用C替代A,也可以用D替代B,那么我们可以确定A、B的语法性质为词。不过由于“同形替代”判断词的实用性不强,学者们多将此法作为判断语素的方法和标准来使用。如黄伯荣、廖序东在《现代汉语》中提出:“确定语素可以采用替代法,用已知语素替代有待确定是不是语素的语言单位。”[7](P251-252)胡裕树表示:“要鉴定多音节语言单位是几个语素可以使用替代法。例如要检验‘汉语’可以用已知语素进行双向替换,能进行双向替换的是两个语素,有些语素只能进行单项替换,那就得视为一个语素。”[8]

石安石(1993)也发文深入探讨了与语素结合能力相关的问题,如:“语素的结合能力有一定的地域性、时代性,……语素的结合能力不是一成不变的(具有历史性)。”石文还提出:“在不同的义项上,语素的结合能力是可以有差异的,故有必要按义项分别计算语素的结合能力。”[9]这是一条分析语素结合能力的必要补充,有助于对同形词、多义词义项的分析与认识。

但是从语素结合能力的角度辨别语素也存在一些限制,如无法对汉语中“一用语素(或剩余语素)”等情况进行判断。张爽(2004)曾用大量的实例论证判断语素的方法,他认为:“只凭是否只能单向替换,是有局限性的,应该严格从语素的定义出发,具体分析组合中的每一音节,然后加以判定。”[10]柳燕梅(2004)也强调:“替换法只不过是一种具体操作的方法,不可能仅仅凭借它来确定语素。”[11]

2.意义观:语素是最小的音义结合体

除“同形替代法”以外,学者们也用意义标准作为判定语素的辅助手段。吕叔湘就曾提出:“一个语素可以有几个意思, ……如果几个意思联不上,就得算几个语素,例如‘公’有共同、公平等意思,又有公[侯]、公[婆]、公的[母的]等意思,这两组意思联不上,得算两个语素。”[12](P490)吕叔湘(1980)在谈及语素及语素与字的关系时, 说过两种情况: “……(3)一个音节,一个汉字,可是包含两个语素。例如‘俩’(=两个),‘咱’(zán= 咱们)……(4)一个汉字代表两个语素,念成两个音节。例如‘瓩’(千瓦),‘浬’(海里)。”[13](P50)而对于一个汉字能否代表两个语素这一问题,安华林(1997)也曾作过简要论述:“因为语言与文字是两个不同的系统,‘瓩’在语言中只有‘千瓦’的说法,是两个语素,没有‘瓩’这个语素;其次‘俩’的意思是‘两个’,不能说其包括‘两’和‘个’两个语素,不能根据书写形式或释义来源确定语素数目,因为这样无法解释我们为什么不将‘目’这一语素分析为‘眼’和‘睛’两个语素。”[14]

语素是语言中最小的音义结合体,对于用意义标准判断语素,石安石(1983)论述了辨别一个句法结构中所包含语素数量的方法。由于汉语中“单音节语素”占比较多,所以石安石重点分析了动态言语中“多音节语素”的分割问题。其中涉及到了连绵词、音译外来词所构成的多音节语素,以及同一个汉字在不同词语中可能代表着不同语素或非语素音节等问题。此外他还针对“形容词复杂形式”和“拟声词复杂形式”进行举例分析,这让我们对用“意义标准”分析复杂形式词的语素情况有了一个较为全面的了解。[15]

(三)语素的分类研究

对于汉语语素的分类,学者们根据不同的判断标准提出了多种分类方法。赵元任(1979)根据语素能否单独运用的标准将其分为自由语素(free morpheme)和粘着语素(bound morpheme),两个大类之间有不少语素是半自由或半粘着的,甚至有些语素很难判定它们的自由性或粘着性。另外,在两个大类之下还可以分“前自由”“后自由”“前粘着”“后粘着”等几个小类。[16](P80)

张志公(1981)根据语素所具有的意义特征,把语素分成带有“词汇意义”和“语法意义”的或者划分成“实素”和“虚素”(张志公把“实素”再分成“名素”“动素”“形素”“虚素”,此外还确立了“半虚素”,把汉语语素一共分了五类)。[17]

朱德熙(1982)根据语素的构词功能以及它在词里位置是否固定为标准,将语素分为“自由语素”“粘着语素”,在“粘着语素”中又有“定位语素”(可以再分前置定位语素和后置定位语素)和“不定位语素”。[2](P10)

尹斌庸(1984)根据语音形式标准将语素分为非音节语素、单音节语素、双音节语素、多音节语素等;根据语素能否单独成词的标准将其分为“独立语素”和“不独立语素”;根据语素在词里的句法作用将其划分为名词性语素、动词性语素、形容词性语素、数词性语素等十几个种类。[18]

刘公望(1993)提出汉语几近半数语素能够独立成词,用来直接造句(包括构造词组),所以论析汉语的语素应从汉语实际出发,而不应拘泥于语素的构词功能。他将汉语语素分为五大类,分别是“独用语素(集语素与词的职能为一体)”“离合语素(兼语素和词的功能于一身,可单说单用,又可充当构词材料)”“合用语素(功能只限专职构词)”“关系语素(只有功能意义)”和“粘附语素(不独用,只作构词材料,定位)”。[19]这种对语素的划分方法是基于汉语语素的构句功能的,相较于立足于构词功能的语素研究,不失为一种新的研究视角。

(四)语素中的特殊小类——“一用语素”

据上文可知,汉语语素可以被划分为许多小类,其中有一种不自由且组合能力有限的语素,它不满足同形替代法标准,只存在一种组合方式,语义有时也比较模糊,甚至只起到一定的区别作用。我们称这类特殊的语素为“一用语素(或剩余语素)”。学者们对这类特殊的语素进行了深入研究。布龙菲尔德较早提出“一用语素”概念,称结合指数为1的语素为“unique elements”,在其著作的中译本中译为“独一无二的成分”,以与它相结合的语素结合指数>l为必要条件。[20](P194-195)陈保亚(1997)也有过相关论述:在判断一个语素是否为剩余语素时,应有一个操作方法上的限制,即与剩余语素相结合的另一个成分必须有资格出现在其他可以进行双项对比的言语片断中。[21]

石安石(1993)对“一用语素”问题也有详细论述,他提出:“就语素的结合能力,可以把语素分为两大类:甲类,结合能力有限,它的结合对象可以或几乎可以列举;乙类,结合能力无限,它的结合对象无法穷尽地列举……甲类语素中最极端的情况是只有一种结合能力的。”[9]此外,他还对容易被误认为是一用语素的音节进行详细的分析与列举。

杨锡彭在谈到这类语素时认为:“‘剩余成分’的意义与‘说、话、书、架’等音义结合体不同,它们本身不表达意义,在词结构中,‘剩余成分’的作用是区别意义。”[1](P50)此后还有许多学者对“剩余语素”进行全面的描写与研究,如刘哲(2001)、曹志国(2005)、王万秋(2009)、谭宏姣(2012)、刘梦竹(2012)等,他们对语素的特征、剩余语素的特征、剩余语素的判定以及剩余语素形成的原因等问题,做出了详细的论述。

二、“组成”与“实现”——汉语语法单位的基本关系

朱德熙(1985)在《语法答问》中提出:“在印欧语里,词、词组(短语)、子句、句子之间的关系是组成关系,即部分和整体的关系。在以词组为基点的语法体系(汉语)里,只有词和词组之间是组成关系(词通过组合构成词组),词组和句子之间则是一种实现关系。”[22](P48)词组随时都可以独立成句或者成为句子的一个组成部分。在朱德熙提出的“组成关系”和“实现关系”基础上,刘钦荣(1990)进一步提出:“语素与单纯词间的关系是‘实现关系’,语素与合成词间的关系是‘组成关系’。”分析短语与句子的实现关系可知:“句子由动态的交际环境中抽取出来,舍其语调(包括语境),还原成静态的备用材料,本身就是一个词组……甲乙两方其中一方向另一方过渡是外在因素(即附加条件)影响的结果。”所以类比词组与句子的实现关系,进一步分析可知,当一个语素“实现”了向“单纯词”的转化,虽然其外形没有发生变化,但是其内在的意义和功能却发生了实质性变化,该成分作为语素时“不表示明确的概念,没有独立运用的功能。”[23]而这两条也正是语素“实现”为单纯词时的“附加条件”。

三、语素与其他汉语语法单位之间的关系

(一)语素与词的关系

黄成稳(1984)在《语素和语素教学》一文中着重论述了在汉语中“语素”与“词素”的区别:“语素是不依赖于词而存在的,它是独立的一级语言单位。它不仅可以单独成词,或者互相组合成词,还可以和词组合成新的词,……也可以组合成比词大的语言单位(如成语)。”[24]黄成稳认为“语素可以和词组合成新的词”,反映了当时部分学者对于语素和词关系认知不够清晰,他们在词和语素的概念理解上还存在一定程度的模糊。仝国斌(1986)对语素与词的关系也有相关论述,他提出“应该承认词和短语可以作构词成分”,如“办公室”是“办公(短语)+室(成词语素)”组成;“人造革”是句子结构,可以看作是句子的缩写;“社会活动家”一词,如果将“社会活动”划作一个大的语素显然行不通,“必须既照顾结构的层次,又符合语言的结构组合规律”,所以该词应被分析为由五个语素组成的、三个平面的、每个平面都符合构词规律的词。对于短语可以作为构词成分一说我们很难认同,但是复杂词的构词语素是在不同平面上先后组合而最终成词,这是毋庸置疑的。[25]

杨成凯(1994)对现代汉语各级语法单位之间“形式”与“功能”的矛盾作出了较为全面的论述。关于语素,他提出了一个在学术界颇受争议的观点:“传统语法以词为语法的基本单位,讲用词造句的规则……语素只能是构词法的基本单位,而不是语法的基本单位。”他认为对语素本身及语素组合规则的研究,并不在语法所研究的范围之内,所以“语素”不应当被看作语法单位的一部分。杨文中用“火热”“夜来香”等词举例论证:构成词的语素“火、热”和“夜、来、香”,它们在字形和字义方面都无法与该语素作为单纯词时产生差异,所以“还是说小词+小词可以形成大词更方便”[26]。关于这一观点,刘丹青(1995)对杨成凯的观点做出回应称:“词是句法的输入单位,是在功能上低一级的单位;语素在句法上没有地位,但在构词法上,它是输入单位,而词是输出单位,语素比词低一级。”在确定语素与词的职责权限后,他进一步论述词与语素之间的差异:“词和语素没有形式上的界限,语素具备词的功能时(充当句法输入单位时)便自然取得词的资格……当高级功能单位由多个低级功能单位组合而成时,它在形式上又大于低级单位。”[27]所以,总结刘的论点可知,他认为语素与词最大的区别不在形式上的差异,而在其功能上的不同,词是句法输入时的单位,输出结果是句子,而语素是词法输入的单位,输出的结果是词,词和语素是不同的两级单位,不能混淆。

此外,关于汉语中语素和词的关系问题,有四位学者进行了集中的讨论,他们先后发表了6篇论文,分别是李德鹏(2013)《论汉语的语素就是词》[28],李显赫(2015)《汉语的语素就是词吗?——与李德鹏先生商榷》[29],赵强强(2016)《也论汉语的语素就是词》[30],吴潮(2017)《论汉语的语素与词的关系问题》[31],李德鹏(2018)《再论汉语的语素就是词》[32],李德鹏(2018)《三论汉语的语素就是词》[33]。这六篇论文围绕着汉语中的语素是否就是词这一问题展开论述,争论的主要内容有:1.语素和词的概念和关系;2.合成词和其构成语素的关系;3.古今语法的标准是否一致;4.“成词法”概念的提出有没有意义。其中,李德鹏和赵强强认为:语素和词在本质上都是词,成词语素是词、不成词语素从历史源头看也是词,总之所有曾经被认为是语素或词的单位,除定位不成词语素(词缀)外,都是词。并且,复合词各部分语义融合后不能再分析其语法结构,而应该用“成词法”来分析。

李显赫和吴潮基本上反对李、赵的观点,他们认为:目前对语素和词的定义本身并无矛盾之处,词和语素之间有着清晰的界限;单纯词由一个语素实现而来,合成词是由两个及两个以上的语素组合构成;古今语法的标准不一致,应该从共时的角度分析现代汉语中的语法问题;“成词法”概念的提出没有意义,也不利于新词新语的形成与结构分析。这场争论持续了数年,其中学者们对于很多问题的讨论都很深入且各有千秋。也正是因为学者们积极探索,从各种不同的角度对同一个语法现象加以辩证分析,才能够使语言学界呈现百家争鸣之态,对语素和词的研究才能够不断推进。

(三)语素与短语(词组)、句子的关系

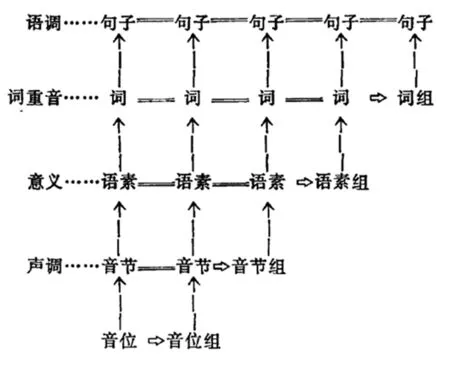

路伟(1990)在《现代汉语语法单位及其关系》[34]一文中对汉语从音位到句子各级语法单位之间的关系提出了新的理解框架:由音位或“音位组”构成音节;音节或“音节组”构成语素;语素或“语素组”构成词;词或“词组”构成句子。“下级基本语法单位和组合语法单位的成员,要构成上级基本语法单位的成员,必须同一定的要素(这些要素包括声调、意义、词重音、语调等)相结合”(详情见下图)。分析下图可知,短语(词组)可以通过若干成词语素组合构成,也可以通过若干成词语素与“成词语素组”组合构成。由于“语素组”概念的提出,使得汉语语言单位系统具有从下至上的“统一性”,一个结构完整的汉语语法单位系统得以建立。

此外,鹿荣、张小平(2004)特别强调,我们之所以最终使用“语素”这一译名,主要是因为语素不但可以是构词成分,如“民、语、阿、子”之类,还可以是词,如“地、牛、收”,甚至有些语素加上句调以后可以单独成句,如“谁?”“我。”所以“语素的分类应该从构词能力和成句能力两个方面去区分。”[35]这与上文中刘公望所提出的语素分类方法不谋而合,实际上都强调了语素与句子之间不仅存在组合关系,也存在实现关系。

四、结语

语素是汉语中最基础的语法单位,作为最小的音义结合体,它是其他语法单位存在的基础和前提。厘清语素与词的关系,才能进一步厘清词与短语的关系、短语与句子的关系等。经过专家学者们的钻研与努力,我们对语素以及各级语法单位的认识有了一定的提升,这对我们建立一个完备的汉语语法单位系统有着积极的作用。