心电图学系列讲座(二十二)

——干扰与脱节

2014-02-08聂连涛黄菊香申继红李中健

聂连涛,黄菊香,申继红,李中健

干扰与脱节是心电图检查时常见的生理现象,是一种生理性的传导障碍,也是心肌的生理性保护机制。干扰与脱节是形成复杂心电图的主要原因,它们的存在可以使心电图变得更加“有趣”。

1 干扰

所谓干扰是指激动在传导过程中恰逢心脏传导系统或心肌正处于前一次激动的生理不应期所致的传导障碍,有别于不应期病理性延长所致的病理性传导阻滞。干扰可发生在心脏的各个部位,但以房室交接区最常见,根据产生的机制和激动起源分类可分为干扰性传导延缓、干扰性传导中断、相对干扰和绝对干扰、同源性干扰和异源性干扰等。连续三次及三次以上的干扰称为干扰性脱节。

当心脏由两个起搏点并行地发出激动,每一个起搏点控制心脏一部分的节律,常常是一个控制心房,另一个控制心室。两个激动在心脏的某一部位(最常见的是在房室连接区)相遇,先到达的激动使这个部位组织先兴奋,后到达的激动正遇到这个部位处于不应期。如果适逢绝对不应期,则既不能使之再兴奋,也不能通过传导;如果适逢相对不应期,则虽然可以通过,但传导迟缓、时间延长。发生在绝对不应期的干扰,称为完全性干扰;发生在相对不应期的干扰,称为不完全性干扰。

干扰与传导阻滞的性质不同,前者是生理性保护机制,可以避免心搏过于频繁,产生原因是心肌处于生理不应期。而传导阻滞是心肌存在病变,不应期发生病理性延长,致使传导延迟、中断。干扰与阻滞可以单独存在,也可以合并存在。干扰可以单个、间歇发生,也可多个、连续发生。干扰如同阻滞一样,可以发生在窦房交接区、心房内、交界区、束支、分支、浦肯野纤维及心室肌七个水平,可表现为三种程度(一、二、三度)的干扰(包括传导延缓或中断),有时也可同时发生于数个水平(平面)。

干扰的心电图有时表现为显示性的,有时表现为隐匿性的,后者又称为隐匿性传导;有时干扰现象又可引起另一种干扰现象,而使心电图表现复杂化。干扰性传导障碍按发生部位可分为如下四类:窦房干扰、房内干扰、房室交界区干扰(也称房室干扰)、室内干扰,其中以房室交界区干扰最为常见。

1.1 窦房干扰 发生在窦房结内和窦房间的干扰称为窦房干扰。其中以房性期前收缩引起的窦房干扰最为常见,它包括窦房结内干扰和窦房间干扰两种。

1.1.1 窦房结内干扰 指异位激动侵入了窦房结并在窦房结内发生了干扰。心电图表现为房性期前收缩后有不完全性代偿间歇,此系房性异位激动侵入窦房结,打乱了窦房结的固有频率,因而发生了窦律周期重整所致。这是最常见、最经典的一种窦房结内干扰。

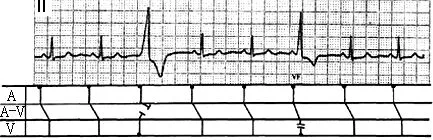

1.1.2 窦房间干扰 指发生在窦房结周围或窦房结与心房肌连接处的干扰。心电图表现为舒张晚期房性期前收缩后具有完全性代偿间歇,这是由于房性异位激动未侵入窦房结,但可引起窦房结周围的心房肌产生新的不应期,此时窦房结的节律未被打乱,仍按其固有频率发出激动,故房性期前收缩前后的PP间期等于基本窦律PP间期的两倍。见图1。

1.2 房内干扰 指发生在心房内的干扰。根据干扰的时相,可分为房内绝对干扰和房内相对干扰两类。

1.2.1 房内绝对干扰 亦称“完全性房内干扰”。当两个起搏点发生的激动从不同的方向同时到达心房并各自激动了心房的一部分时,则可共同形成一个房性P′波,此波也称为房性融合波。心电图表现为同一导联可见三种形态的P波,即窦性P波、异位P′波及介于两者之间的第三种形态的P波(融合波、混合波、杂交波)。房性融合波多由窦性激动和房性异位激动(房性期前收缩、房性并行心律)引起,各种反复心律的逆行P′波与窦性P波也可形成房性融合波。见图2。

注:第5个心房波为房性期前收缩,前后的PP间期等于基本窦律PP间期的两倍

图1 窦房间干扰

Figure1 Sinus-atrial interference

图2 完全性房内干扰(P3为房性融合波)

1.2.2 房内相对干扰 亦称“不完全性房内干扰”,即出现房内差异性传导的图形。根据心电图表现可分为两类:非时相性房内差异性传导与时相性房内差异性传导,前者较后者多见。

非时相性房内差异性传导是指在窦性心律伴房性期前收缩或并行心律时,期前收缩后第一个或多个窦性P波的形态发生改变(即窦P畸形)。窦P畸形可表现为P波电压增高、减小或平坦、或倒置或双相,P波时限可增宽或变窄,但P波出现的时间必须是窦性P波应出现的位置。国外学者Chung于1972年首先发现这一现象并做出诊断,故又称为“Chung氏现象(钟氏现象)”。见图3。现代观点认为,心房内传导束各部分不应期不均匀,以及异位激动的隐匿性传导,可能是非时相性房内差异性传导的基本原理。非时相性房内差异性传导最常见于房性期前收缩时,且绝大多数见于器质性心脏病。

图3 非时相性房内差异性传导(房性期前收缩后出现,又称为“Chung氏现象”)

Figure3 Non-phasic aberrant atrial conduction

时相性房内差异性传导主要表现为与相对不应期有关的3相差异传导,多见于房性期前收缩中,心电图表现为房性期前收缩的P′波形态多变,但配对时间固定。

1.3 房室干扰 亦称“交界区干扰”,是指发生于交界区的干扰。交界区是房室传导的通路,室上性激动通过交界区下传,而室性激动与交界性激动亦可通过交界区逆传。当交界区处于前一个激动所造成的不应期时,可对任何方向传来的激动都不发生反应或反应迟缓,这种现象称为房室干扰。因此,房室干扰是各类干扰中最常见的一种类型。房室干扰可分为完全性房室干扰和不完全性房室干扰两大类。

1.3.1 不完全性房室干扰 亦称“干扰性PR间期延长”,是指由于生理性的干扰而出现的PR间期延长。常见于房性期前收缩的P′R间期延长和插入性室性期前收缩后的第一个窦性搏动的PR间期延长。

1.3.2 完全性房室干扰 亦称“干扰性房室传导中断”,系指交界区的绝对干扰。表现为前一激动(在通过交界区而进行的可见的或隐匿的下行传导或逆行传导过程中)所产生的有效不应期,干扰了后一激动的传导而产生的干扰性房室传导中断。常见过早发生的房性期前收缩伴干扰性房室传导中断和室性及交界性期前收缩的完全性代偿间歇。见图4~6。

注:过早发生的房性期前收缩致干扰性房室传导中断

图4 完全性房室干扰

Figure4 Complete atrioventricular interference

图5 室性期前收缩致干扰性房室传导中断

Figure5 Disruptive atrioventricular conduction interruption caused by ventricular premature beat

注:舒张晚期室性期前收缩前有无关窦性P波

图6 室性期前收缩致干扰性房室传导中断

Figure6 Disruptive atrioventricular conduction interruption caused by ventricular premature beat

1.4 室内干扰 当心室正处于前一激动所致的不应期时,若第二个激动接踵而来,可在心室内发生干扰,此即为室内干扰。室内干扰有两种,一种是不完全性室内干扰,即室内差异性传导;另一种是完全性室内干扰,即室性融合波。

1.4.1 室内差异性传导 室内差异性传导可分为时相性和非时相性两类。时相性室内差异性传导是指心率增快、心动周期缩短引起的暂时性室内传导异常,临床可见于提早出现的心搏如室上性过早搏动、反复心律和心室夺获,各种类型的室上性心动过速。非时相性室内差异性传导则为心率减慢、心动周期延长时出现的暂时性室内传导异常,临床上多见于交界性逸搏。时相性室内差异性传导远比非时相性室内差异性传导多见,而且临床意义也更为重要。见图7~8。

注:心室内差异性传导(右束支阻滞型室内差异传导)

图7 不完全性室内干扰

Figure7 Incomplete intra-ventricular interference

图8 快频率依赖性右束支阻滞型室内差异传导

Figure8 Fast frequency dependence Right bundle branch block type aberrant ventricular conduction

1.4.2 室性融合波 室性融合波是一种QRS波群的复合波,系由来自两个不同部位的激动同时各自激动心室的一部分所形成。在这两个激动中,每一个激动都同时除极心室的一部分,因而所形成的QRS波群形态恰介于异位搏动的QRS波群和室上性QRS波群之间。这种介于两者之间的第三种形态的QRS波群即为室性融合波。见图9。

室性融合波的心电图表现:(1)同一导联中必须出现三种形态的QRS波群,即纯的异位性QRS波群、纯的窦性QRS波群及介于前两者之间的中间形态QRS波群,此中间型的QRS波群即为室性融合波。(2)在同一份心电图中,每个室性融合波的形态也不一致,这是因为室性融合波所形成的QRS波群形态是依据室上性激动和室性异位激动各自控制心室范围的不同而定,因此融合波的形态可能偏向室上性QRS波群,也可能偏向室性异位性QRS波群。(3)融合波的PR间期与正常下传的窦性心搏的PR间期相等或缩短,但缩短的时间不超过0.06 s。(4)融合波的宽度大于窦性心搏的QRS波群宽度,且差距不超过0.06 s。

图9 舒张晚期室性期前收缩与窦性心律形成室性融合波(第6个QRS波为室性融合波)

Figure9 Ventricular fusion beats formed by ventricular premature beat of late diastole phase and sinus rhythm

2 脱节

脱节也称分离,是指心脏的两个部分分别由各自的节律点控制。房室交界区连续发生三次或三次以上的完全性干扰,称为干扰性房室脱节(简称脱节)。最常见的为窦性心律与交界性心律之间发生脱节。偶尔,房性心律与交界性心律、或交界性心律与室性心律之间也可发生脱节。

当窦性频率慢于房室交界区节律点的频率时,后者就会发放激动。由于交界区发放激动的频率高于窦房结,故窦性激动总是在交界区被干扰而不能下传心室;同时由于交界区存在逆传阻滞,使交界性激动也不能逆行传入心房。这样就形成了一种最为常见的干扰性房室脱节——窦性激动控制心房,交界性激动控制心室。心电图特点为:窦性P波的频率低于QRS波群的频率,QRS波呈室上型(若起搏点在心室,则QRS波宽大畸形),窦P与QRS波互不相关(即没有真正的P-R间期),窦P可出现在心电周期的不同位置上或隐没于QRS波之中。若房率与室率几乎相等,则称为等率性房室脱节。

干扰性房室脱节分为完全性与不完全性两种。不伴夺获的脱节称为完全性脱节,伴有夺获的脱节称为不完全性脱节。夺获又分为室性与房性两种。心室夺获的意思是:发生房室脱节时,窦性或房性激动偶尔在房室交界区脱离了绝对不应期而又未发出激动之际到达,于是窦性(或房性)激动便得以下传而控制心室。

心室夺获的心电图特点为:提早的QRS波前有窦性P波或房性P波。夺获的P-R间期与其前的R-P间期成反比(即R-P愈长,则P-R愈短;R-P愈短,则P-R愈长),但均≥0.12 s。QRS波呈室上型,也可因室内差异性传导而出现畸形。多数情况下,夺获的QRS波群与前一QRS波群的时距(R-R间隔)小于低位节律点的周期,夺获后的R-R间隔则与低位节律点的周期相同。

房室脱节时,心房夺获比较少见。其发生原理是:当窦性激动尚未传至心房,并且心房及心室交界区又脱离了绝对不应期之际,交界性或室性激动逆行传入心房,这就叫做心房夺获。心房夺获的心电图特点是:在房室脱节时,出现提早的逆行P波,此逆行P波位于QRS波之后。

干扰性房室脱节本身是一种生理现象,其临床意义取决于原发疾病及原发心律失常。干扰性房室脱节可见于正常人,也可见于药物、各类感染及心脏病变等。

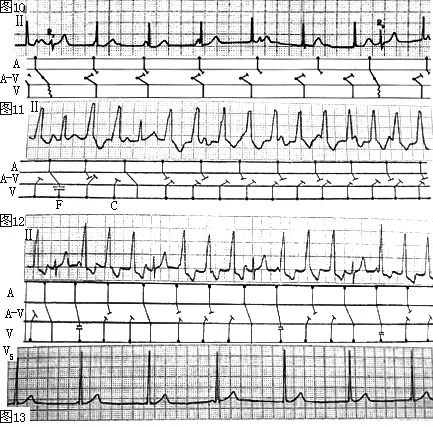

干扰可以发生在心脏的许多部位,最常见的是房室交界区。见图10~13。

3 钩拢现象

3.1 钩拢现象的定义 钩拢现象是一种特殊的心电图干扰现象,临床心电图中多见。钩拢现象连续发生时可引起等频心律、等频脱节、两种心律的同步现象等,应当注意它们之间的联系与区别。钩拢是指各自独立的不同心肌或心腔彼此接触靠放在一起时,通过相互之间的机械作用、电的作用或两者兼而有之的作用,使原来各自不同频率的心电活动出现暂时的同步化水平。钩拢现象表现为暂时出现的次级节律点对主导节律点产生正性变时作用,使主导节律点的频率出现增快现象。即次级节律点的频率可影响主导节律点的频率,使其接近次级节律的现象,是一种特殊的干扰现象。

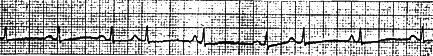

图10 不完全性干扰性房室脱节(R2与R9为阿什曼现象)

Figure10 Incomplete interference atrioventricular dissociation

图11 不完全性干扰性房室脱节(阵发性室性心动过速所致)

Figure11 Incomplete interference atrioventricular dissociation

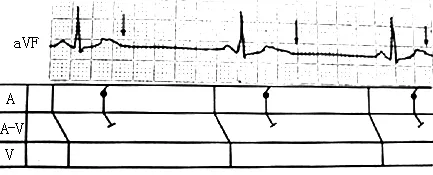

图12 不完全性干扰性房室脱节(可见心室夺获)

Figure12 Incomplete interference atrioventricular dissociation

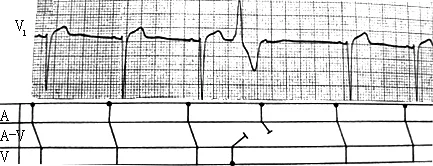

图13 完全性干扰性房室脱节(无心室夺获,主要见于等频性房室脱节)

Figure13 Complete interference atrioventricular dissociation

心脏若存在两个节律点时可能发生干扰现象,干扰现象通常表现为暂时出现的副节律点对一直存在的主节律点的负性变时作用、负性传导作用,是主导节律点的自律性下降,传导减慢,如干扰后的超代偿间期、干扰后的传导阻滞等。钩拢现象与此相反,其表现为暂时出现的副节律点对主导节律点产生了正性变时作用的干扰作用,使其频率出现增快的现象,甚至一段时间内,主导节律点的频率与副节律点的频率接近或同步化。

3.2 钩拢现象发生应具备的条件 (1)两种共存节律的频率不同,但又需要有一定程度的相近。以三度房室阻滞的心室起搏为例,只是当起搏频率略高于窦性心率时,钩拢现象才出现。(2)两种节律所在的心腔靠近在一起,使一个心腔的电和机械活动影响另一心腔,已经证明,机械性牵张可以影响自律性组织的自律性。(3)两种节律所在的心腔有压力的差别、压力的波动,当两个心腔的血压恢复到一个相对恒定的水平时,钩拢现象可以消失。

3.3 钩拢现象的心电图表现 (1)两个节律点同时存在:心电图可证实心内同时存在两个节律点;(2)一个节律点活动暂时占主导或抢先发生;(3)另一个同时存在的节律点的自律性出现暂时升高。临床最常见的是室性期前收缩、室速、交界区心律使窦律产生钩拢现象,有时室性搏动对心房扑动也能产生钩拢现象。

3.4 临床心电图中常见的钩拢现象

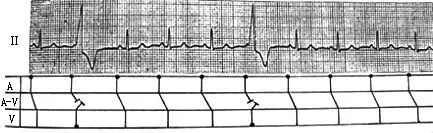

3.4.1 完全性或高度房室阻滞时,心房、心室的两个频率不同的节律点间可发生明显的正性变时性干扰,即心室激动发出时可使窦性心律的频率暂时增加,产生窦性心律不齐,心电图表现为含有QRS波的PP间期比不含QRS波的PP间期短,发生在QRS波后的P波常来的较早。见图14。

3.4.2 室性期前收缩时的钩拢现象 见图15。

图14 三度房室阻滞时的钩拢现象

Figure14 Acchrochage phenomenon when third degree atrioventricular block

注:含有QRS波的PP间期(如P1P2间期640 ms)比不含QRS波的PP间期短(如P2P3间期760 ms),系室性期前收缩引起的钩拢现象

图15 室性期前收缩时的钩拢现象

Figure15 Acchrochage phenomenon when ventricular premature beat