112例慢性萎缩性胃炎胃镜与病理诊断的相关性研究

2011-06-13王健生李长锋张宝刚

王健生,李长锋,张宝刚

(1.吴江市第二人民医院消化内科,江苏吴江215221;2.吉林大学中日联谊医院内镜中心,吉林长春130033)

慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)是以胃黏膜固有腺体萎缩为基础的慢性炎症过程,重度萎缩性胃炎后期常出现肠上皮化生及异型增生,甚至癌变;国内外学者已将CAG列为胃癌重要的癌前病变[1],因此慢性萎缩性胃炎病理诊断报告的规范化及对临床对癌前病变的紧密随访、积极治疗,对监测胃癌的发生非常重要,以往报道内镜下萎缩表现与病理诊断相关性差,本文通过对胃镜下诊断CAG与病理诊断结果进行对比分析,探讨两者的相关性,以达到更好地诊断、治疗及随访CAG的目的,现报告如下。

1 资料与方法

1.1病例选择2008年9月至2009年8月在我院内镜中心行胃镜检查并经内镜诊断为CAG的112例患者取黏膜组织行病理诊断。其中男68例;女44例,年龄35-72岁,平均56.36岁,所有病例均排除消化性溃疡,消化道肿瘤及其它上消化道疾病。

1.2CAG胃镜下表现[2]A.黏膜红白相间,以白为主;B.黏膜变薄、皱襞变平甚至消失,黏膜血管显露;C.黏膜粗糙不平,呈颗粒或结节状改变。

1.3病理学方法与标准112例全部直视下胃窦大弯侧、小弯侧(距幽门2-3 cm)、胃角、胃体大弯侧(距贲门8 cm)、胃体小弯侧(距胃角近侧4 cm)、贲门下及胃底各取一块黏膜组织,典型表现部位另取,每部位分开装瓶,均经10%中性福尔马林液固定。常规石蜡制片,行HE及Giemsa染色。由固定病理医师诊断。萎缩程度以固有腺体萎缩进行分度。减少1/3以内为轻度;减少1/3-2/3为中度;减少2/3以上为重度;黏膜肌层增厚;肠上皮化生或假幽门腺化生(可有可无);固有膜炎症(可有可无);淋巴滤泡形成(可有可无).只要慢性胃炎的病理活检显示固有腺体萎缩即可诊断为萎缩性胃炎,而不管活检标本的萎缩块数和程度。

1.4统计学方法用SPSS17.0进行数据处理,P<0.05为差异显著,有统计学意义。

2 结果

2.1胃镜诊断与病理结果胃镜直视下诊断为CAG 112例,病理诊断为慢性浅表性胃炎(CSG)24例,CAG 88例,其中伴肠上皮化生48例,异性增生12例,CAG胃镜诊断与病理诊断符合率为78.57(88/112)%。

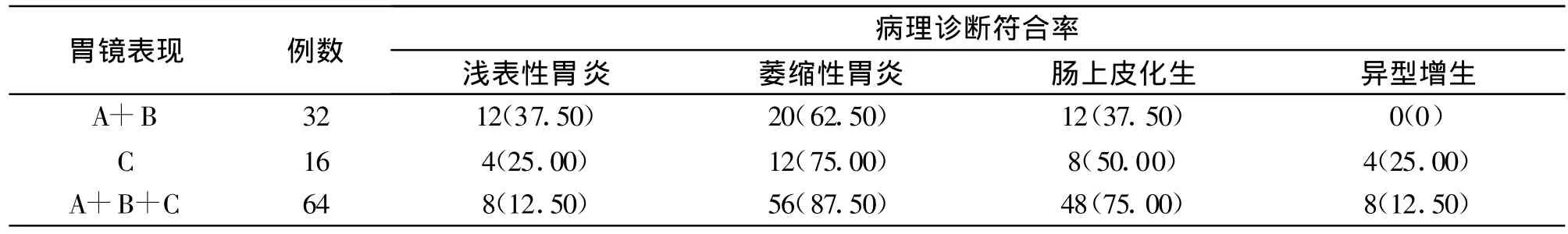

2.2胃镜下各种表现与病理结果的关系见表1。

表1 胃镜下CAG各种表现的病理诊断结果(例数,%)

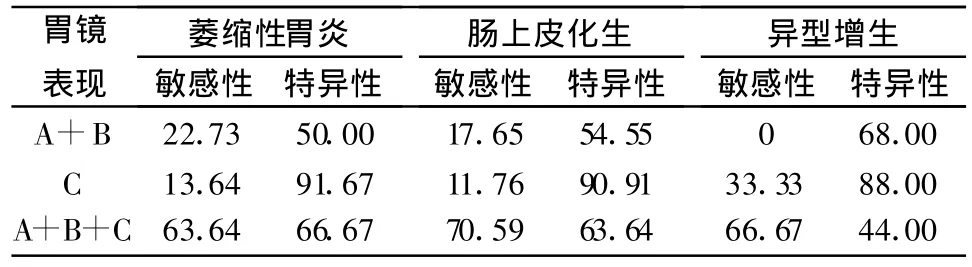

表2 胃镜下CAG各种表现对病理诊断的敏感性和特异性(%)

2.3不同部位的萎缩结果胃窦部104例(92.86%),胃角24例(21.43%),胃体小弯侧12例(10.71%),贲门下 4例(3.57%),胃底及胃体大弯侧0例(0%)。

3 讨论

国外学者提出的胃癌发病多阶段模式已被普遍接受,即从正常粘膜到浅表性胃炎、萎缩性胃炎、肠上皮化生和不典型增生到胃癌[3],国外报道显示大约10%的中、重度萎缩性胃炎平均经过7.8年将发展为胃的恶性肿瘤;我国胃癌研究会也将萎缩性胃炎作为胃癌重要的癌前病变进行研究,癌变率约为2-6%;北京大学第三医院经121例萎缩性胃炎患者18年的随访,其中6例癌变,占5%,说明CAG与胃癌有着较密切的关系,故早期发现CAG并给予相应的干预治疗措施将有效地预防胃癌的发生。

内镜直视与病理检查相结合是目前发现和诊断CAG的最佳方法[4]。以往报道内镜下萎缩表现与病理诊断相关性差,本研究结果初步表明,胃镜直视下CAG的诊断与病理诊断的符合率为78.57%,还存在 21.43%的误差,与国内报道[5,6]34.3%-85.45%的基本相符,本组资料显示:胃镜下CAG的各种表现对病理诊断CAG的敏感性为13.64%-63.64%。这说明CAG在胃镜下可同时存在多种表现,仅一种表现的存在或缺少皆不能确定或排除CAG。敏感性最高的镜下三种表现共同存在,为63.64%,这说明胃镜下具有CAG典型内镜特征,仍有33.33%的病理诊断为非CAG。但是,胃镜下黏膜粗糙不平,呈颗粒或结节状对CAG、肠上皮化生、以及异型增生的病理诊断都有很高的特异性,分别为91.67%、90.91% 、88.00%。因此,欲提高胃镜直视下诊断CAG的准确性及随访的针对性、以及其严重程度及是否伴有肠化和异型增生等,应当重视对上述部位的活检。

胃镜下诊断与病理诊断符合率不高可能与以下因素有关,我们对于镜下诊断萎缩性胃炎的第一印象往往都是粘膜红白相间以白为主,而这一点同样受到诸多因素干扰,如内外环境的温度、年龄、胃内压力、患者血红蛋白高低、胃镜型号、操作者胃内充气过多时及内镜医师的临床经验对内镜下表现判断引起的差异等,本研究中黏膜红白相间,以白为主,皱襞变平甚至消失,黏膜血管显露的敏感性仅为25%,而蔡佳[7]等认为不能将单一的胃黏膜红白相间以白为主作为萎缩性胃炎的诊断标准。其次钳取活检组织深度是否达到粘膜肌层,以及活检部位的精准性,我们要求直视下垂直取材,但在实际操作中不同部位都做到这一点是有难度的。再次就是在标本包埋、切片过程中是否按规范操作,阅片时病理医师对诊断标准的理解也存在差别,增加了漏诊或误诊的几率,从而导致了相符率低。

本研究虽然在活检部位上较其他研究增加了贲门下和胃底,并且将胃体小弯和胃体大弯侧做常规检查,目的是为了提高萎缩的检出率,但结果显示并没有超出国内报道,胃体、胃底及贲门下共检出16例(14.29%),都合并有胃窦部萎缩,这可能与我国萎缩性胃炎多从胃窦小弯侧开始出现腺体变性、破坏及消失,逐渐向后壁、前壁、大弯侧扩展,由灶性连成片,波及大部分胃窦,进而沿小弯向胃体胃底发展,故单单增加这些部位的活检不能提高萎缩性胃炎的检出率,但对于萎缩的进展有一定的价值,便于随访。

因此,为了提高萎缩性胃炎的检出率,既要加强对胃镜下形态的认识,更要重视典型部位的活检,这也是通过病理的认证来提高内镜医师的诊断水平,更好的提高胃镜诊断与病理诊断的符合率。

[1]Kapadia CR.Gastric atrophy,metaplasia,and dysplasia:a clinical perspective[J].J Clin Gastroenterol,2003,36(5):S29.

[2]中华医学会消化病学分会.中国慢性胃炎共识意见[J].胃肠病学,2006,11(11):674.

[3]Uemura N,Okamoto S,Yamamoto S,et al.Helicobacter pylori infection and the development of gastric cancer[J].N Engl JMed,2001,345:784.

[4]孙国庆,孙昊,徐晓军,等.老年慢性胃炎内镜诊断与病理诊断的相关性比较[J].南京医科大学学报,2009,29(11):1550.

[5]吴改玲,蓝 宇,王 杞.胃镜与病理诊断慢性萎缩性胃炎相关性的调查[J].中华消化内镜杂志,2004,21(2):120.

[6]周 晶,沈志祥,沈 磊.慢性萎缩性胃炎内镜诊断和病理结果对照分析[J].中华消化内镜杂志,2004,21(2):86.

[7]蔡 佳,罗和生,丁一娟,等.胃镜下红白相间以白为主的表现与慢性萎缩性胃炎的关系[J].中华消化内镜杂志,2004,21(5):334.