传统服务型企业数据中台搭建过程研究

2025-02-15曾国军李林蔚王荷李浩铭

[摘" " 要]数字化战略实施过程中,如何搭建行之有效的数据中台,既是解决传统服务型企业前台业务与后台业务脱节之现实问题,也是数字化研究领域亟待解决的理论问题。文章采用探索性单案例方法,以广州白天鹅宾馆为例,深度剖析传统服务型企业数据中台搭建过程。研究发现:第一,传统服务型企业数据中台搭建主要涵盖技术与业务两条行为路径,包含业务数据收集与技术数据交换、技术与业务数据整合、技术服务业务下的业务与技术数据调整等3个步骤;第二,技术探索与业务整合行为形成了技术动态能力和业务动态能力,根据技术与业务的新旧程度,这些能力进一步细分为旧技术不足感知能力、新技术获取能力、旧业务重组能力、新业务感知能力等10个类别;第三,数据中台搭建过程遵循“战略-行为-能力”框架,能力反哺战略行为是有效搭建数据中台的动力机制。据此,文章提出了传统服务型企业数据中台搭建过程模型,为传统服务型企业数字化战略提供了有益洞见。

[关键词]数据中台搭建;技术与业务;动态能力;传统服务型企业;白天鹅宾馆

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2025)02-0090-16

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2024.00.018

0 引言

随着数字技术的广泛应用,诸多企业纷纷实施数字化战略以助力企业高质量发展[1-2],酒店、餐饮等传统服务型企业也不例外。但在实践中,大多数传统服务型企业仍无法获得及时、完整的经营数据,更有90%的酒店不能有效使用已经呈现的数据1,导致数字化进程缓慢。究其原因,传统服务型企业的信息系统主要来自第三方,而第三方数据各自为阵,难以实现数据间的串联。以酒店为例,餐厅、客房等酒店前台业务部门拥有顾客需求数据,人力资源部、采购部等酒店后台管理部门拥有员工、物资等数据,不同的数据归属于销售时点信息系统(point of sale,POS)、物业管理系统(property management system,PMS)、金蝶(财务系统)等不同的第三方系统[3]。当餐厅经理基于顾客需求,预判消费高峰并调整员工与物资配置时,只能向人力资源部、采购部获取数据,并根据自身经验分析数据。这一过程耗时长,并经常发生后台数据难以支撑前台业务的低效现象,制约酒店管理的高质量发展。因此,以酒店为代表的传统服务型企业亟须连接前台与后台的数据中台,加快数字化战略实施[4]。

现有研究关注数据中台内涵及其搭建过程的技术特征。中台内涵研究归纳数据中台模块。例如根据数据类别,归纳数据中台包括基础数据、数据接口、算法模型、主数据等模块[5]。根据数据操作流程,数据中台包含数据索引、数据查询、数据清晰等模块[6]。数据模块的识别丰富了数据中台研究,但仍未揭示数据中台搭建的业务过程。少数研究探讨数据中台搭建过程,例如以小米、华为等新兴信息服务型企业为例,聚焦抽象数据解码与编码过程[4]。这些研究主要集中在技术层面,但传统服务型企业具有较强的业务主导和用户互动特征。例如酒店对客服务是企业和消费者的全过程互动,顾客需求由各部门配合完成。顾客需求的个性化和即时性,增加了业务管理难度。因此,新兴服务型企业和制造业企业的数据中台搭建经验对传统服务型企业并不完全适用。以酒店为例探讨数据中台的搭建过程,既能为传统服务型企业提供数字化建设经验借鉴,又能将数据中台搭建研究从单一的技术视角拓展到技术与业务的融合视角。

动态能力是企业搭建数据中台的关键能力。动态能力是指企业感知、获取、重组资源的能力[7],在明确的战略目标下,企业行为推动能力形成[9]。尽管酒店业早已实现信息化发展,但大多数酒店仍处于数字化建设的探索阶段[3],搭建数据中台是传统服务型企业数字化建设需要攻克的第一道难关[4]。不少数字化建设研究指出,数据中台搭建是业务数据与技术方案的共建过程[8],企业需要借助动态能力整合技术与业务数据[9]。由于缺乏数据中台搭建经验,酒店需要在“干中学”的实践中积累动态能力,探索技术与业务数据整合的数据中台搭建过程[10]。能力形成研究指出,能力是在有意的、持续的战略目标和“干中学”的实践行为共同影响下不断发展的[10],能力发展与所采取的战略行动直接相关[11]。这些研究形成了“战略-行为-能力”的能力形成框架,为动态能力形成研究奠定基础。但不少研究也指出,不仅行为会促进动态能力的形成,而且动态能力会给予行为相应的支持与反馈[12]。例如Wang等的研究指出,在新业务与新技术的探索中,企业不仅在“干中学”中积累能力,也通过能力积累优化企业实践,形成能力与行为的互动演化[13]。因此,可以认为在“战略-行为-能力”的能力形成过程框架的基础上,行为和能力存在互动关系。这为探究数据中台搭建行为与动态能力的形成过程提供了理论基础。

数据中台搭建是酒店、餐饮等传统服务型企业数字化发展的重要基础,现有研究未能很好地回答传统服务型企业搭建数据中台的过程。因此,本文以国内第一批成功探索数据中台建设的白天鹅宾馆为例,援引动态能力形成框架,尝试解析以酒店为代表的传统服务型企业数据中台搭建过程,识别该过程的业务整合与技术探索行为,以及动态能力形成过程和内在机制。研究结论有助于整合技术与业务视角探讨数据中台搭建过程与能力机制,拓展数据中台搭建行为与能力研究,也为缺乏数字化经验但业务管理复杂的企业建立行之有效的数据中台提供实践启示。

1 文献回顾与理论框架

1.1 数据中台

数据中台是一种数字化基础设施,是企业实现数字化战略的催化剂[4]。帮助企业实现数字化发展。中台这一架构最先在互联网公司使用[14],在互联网企业中,中台是“由业务中台和数据中台构建起数据闭环的运营系统,实现以数字化资产的形态构建企业核心差异化竞争力”[15]。目前,已有一些文献对中台的概念进行了探究,认为中台是一种数字化基础设施,其主要作用是将分散的数据、知识整合成可重复使用并能够动态适应不同情境的能力模块。企业向相关业务人员开放这些能力模块,为前台业务提供敏捷支持[14]。简而言之,数据中台是一套让数据持续使用的机制,在高内聚、低耦合的基础上,追求数据完整性、业务可运营[16],中台贯穿数据资源整个生命周期。

以酒店为代表的传统服务型企业研究关注前台业务与后台业务的组织架构,亟待探索中台组织架构。前台主要是指直接服务顾客的前厅、客房、餐厅等一线部门,后台是财务部、人力资源部及各种业务支持部门。前台与后台业务既相对独立又高度重合,前台业务需求常常得不到及时的响应和处理。尤其面对高度变化的市场情境,前台与后台业务的低效串联问题尤为严重,影响酒店业务高效运营[17]。因此需要增加中台这一组织架构,并借助数字技术建立数据中台。数据中台通过提供不同的技术元素(如软件和硬件设备)来重组前台与后台业务[18],以更好地服务于前台和后台,提升酒店运营效率,提高酒店服务质量,并提高对外部环境的响应以及适应能力[19]。

现有研究关注了数据中台的基本模块,但对中台搭建过程探讨不足。例如根据数据类别,数据中台包括基础数据、数据接口、算法模型、主数据等模块[5]。根据数据操作流程,数据中台包含数据索引、数据查询、数据清洗等模块[6]。少数研究分析了以小米为代表的新兴服务型企业的中台搭建过程[8],但主要聚焦抽象数据解码与编码过程,且更多集中在技术层面。但中台是由业务和技术共同构建的闭环运营系统[14],业务视角同样是数据中台搭建的重要模块。特别地,酒店所代表的传统服务型企业业务多样且分散,这类企业的数据中台搭建亟待探讨业务和技术双视角。

1.2 动态能力

动态能力最早由Teece提出,被认为是企业识别机会、获取并整合重组资源的能力。动态能力是模糊的、独特的,难以模仿[7]。现有研究探讨了不同类型的动态能力[20],例如改变运营流程的能力[21]、组织变革能力[22]、资源编排能力[23]等。但要素论研究中最经典的还是Teece提出的感知、获取和重构三大类动态能力[7]。感知能力是指通过分析系统(或个人能力)来识别、辨析出机会与威胁的能力,获取能力是指在明确机会与威胁的基础上,通过调动资源、实现价值、塑造市场以满足企业需求的能力,重构能力是指企业持续调整具体有形和无形资源,从而持续有效管理变革带来的冲突的能力。随后许多学者也基于不同情境和主体对动态能力的维度进行了研究。在数字化情境下,企业内部的数字动态能力包括知识开发能力、风险管理能力、营销能力[24]。在酒店惯常情境下,动态能力可以根据外部环境和内部运营,分为创业性适配能力和技术性适配能力[12]。

动态能力是企业在实践中不断形成的能力。在动态能力的形成机制上,最早有学者认为动态能力是在重复实践、记录、不断学习并积累经验的过程中形成的[25]。有学者从组织学习的角度出发,认为企业在组织内部构建智力资本和组织学习文化,从而持续开发动态能力[26-27]。有学者从领导力的角度出发,高管被认为对发展动态能力至关重要[28]。这些研究从微观层面探讨了动态能力的形成过程。Ethiraj结合宏观战略和微观行为分析企业能力形成过程,他指出,能力是在有意、持续的企业特定战略决策和“干中学”的相关行为共同影响下不断发展的[10],即企业的战略决策及相应的战略行为影响了能力形成。后续研究在此基础上进一步指出,不仅行为会促进动态能力的形成,而且动态能力会给予行为相应的支持与反馈[12]。Wang等通过对美国国防工业企业的研究发现,在需求侧变化的条件下,企业能力之间的相互作用会影响企业适应行为的程度和方向[13]。因此,可以认为在“战略-行为-能力”的形成过程框架的基础上,行为和能力存在彼此互动的双向影响。

1.3 数据中台搭建与动态能力形成的关系

搭建数据中台这一数字化建设行为与动态能力息息相关。现有学者对数字化建设与动态能力的讨论主要集中于两个方面。一方面,动态能力是实现数字化转型的前提条件[29]。这类研究认为,组织需要先通过结构性改革,增强对数字技术的认识[30],培养管理者的数字化意识[31],逐渐形成动态能力,才能顺利开展数字化转型。另一方面,动态能力是数字化转型的有益结果[32]。这类研究指出,数字化转型要求对组织进行全面、多维度的改革和升级,企业可以借助数字技术改善组织的各个方面,以助力动态能力升级。由此可见,现有研究在讨论数字化和动态能力的关系时,关注的多是数字化实现前企业需要怎样的动态能力,或是数字化后企业获得了怎样的动态能力[33]。但却少有学者关注在数字化的过程中,特别是在数据中台搭建的过程中,企业需要哪些动态能力以及如何形成这些能力。

根据战略目标和数字化建设行为影响动态能力的框架,现有研究探讨了数字化建设过程中的动态能力形成过程。Koteshwar证实了数据战略和准备不足、缺乏变革的标准化实践行为是企业发展动态能力的关键挑战[34];Shu则确定了能力发展与所采取的数字化行动的联系[11]。后续研究进一步归纳战略和数字化行为对动态能力的影响。首先,战略导向能与组织结构交互作用,从而促进动态能力不断演化[35]。例如数字商务战略对于组织重构能力的提升具有重要作用[36]。由此可知,战略乃至数字战略影响企业动态能力形成[37]。其次,战略选择是企业经营理念的体现,能够决定企业行为[38]。这种行为也可以看作是企业内部的资源配置[39],资源的重新配置影响动态能力的形成[40],例如不同主体的行为是形成数智能力的必备要素[41],这些研究将动态能力视为数字化建设的结果,丰富了战略目标和数字化行为影响动态能力的过程研究。

文献回顾发现,现有研究暂未回答酒店如何搭建行之有效的数据中台,具体来说存在以下3个研究缺口。其一,暂未从业务和技术层面,识别酒店数据中台搭建行为;其二,尚未从动态能力层面,归纳酒店中台搭建能力;其三,从行为与能力互动层面,酒店的数据中台搭建行为和动态能力如何互动仍有待探明。回答上述问题,既有助于打开数据中台搭建的黑箱,又能丰富数字化情境下的动态能力研究。基于以上思考,本文将分析数字化战略指导下酒店数据中台搭建行为,以及该行为与动态能力的相互作用过程。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文使用探索性单案例研究方法,主要有以下3点原因。第一,在研究问题上,本文旨在探究酒店数据中台如何搭建、数据中台动态能力如何形成等问题,探索性单案例研究有助于回答是“为什么”和“怎么样”的问题[42]。第二,在研究视角上,本文期望从过程性视角探讨酒店数据中台搭建行为和动态能力,探索性案例研究方法可以更好地从动态过程视角解析酒店数据中台搭建的过程,挖掘出其中的新规律。第三,在研究内容上,本文在“战略-行为-能力”框架的基础上,进一步探索战略指引下的行为与动态能力的互动过程。通过探索性单案例研究,揭示酒店数据中台搭建行为与动态能力形成的互动过程。

2.2 案例选择

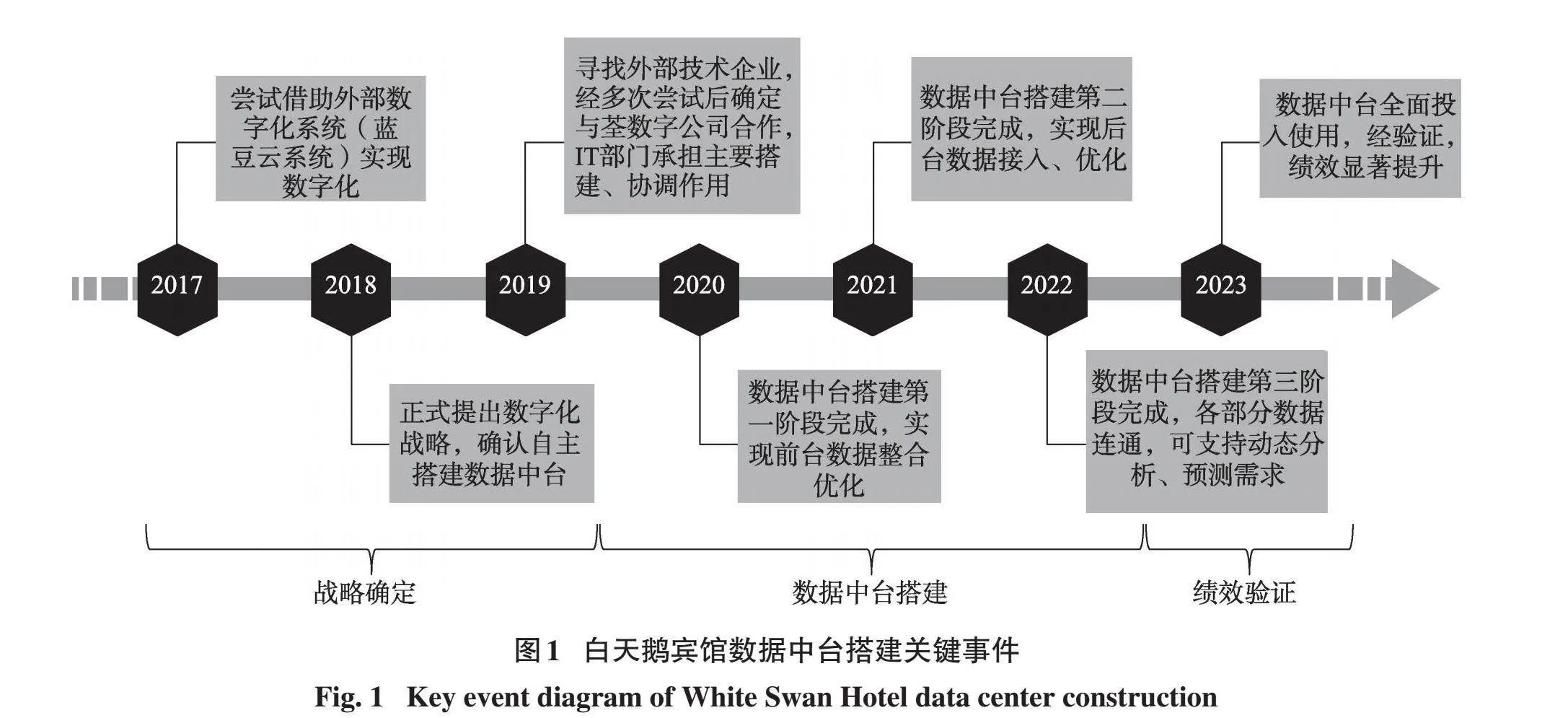

本文选择广州白天鹅宾馆作为案例对象,主要理由如下。首先,白天鹅宾馆的数字化经验丰富且已通过绩效验证了其数据中台的成功。白天鹅宾馆是中国第一家引入PMS系统、收益管理体系和移动信息化的酒店,进入数字化时代后,白天鹅宾馆通过技术引进与自主探索,实现了服务、管理、营销、建筑全方位的数字化,并进一步建设了中台组织和酒店数字智能化生态运营管理中台系统。白天鹅宾馆年报数据证实,该系统有效提升服务效率和辅助管理决策,使其营收增长14.81%、人均产值增加38.10%,能耗下降13.25%,营业毛利润(gross operating profit,GOP)增长27.06%。通过数据中台,白天鹅宾馆实现了能耗、人、财、物全面协同,实现酒店低碳绿色高效运营,促进高质量发展。

其次,白天鹅宾馆的数据中台搭建经历匹配本文的研究目的。白天鹅宾馆管理层从2018年思考如何借助数据中台进一步提高酒店的数字化水平,并提出“运筹于屏,运营于掌”,打造酒店的数据生态的战略,由此开启了数据中台的搭建。在内容上,白天鹅宾馆从数据在哪里、需要哪些数据、如何理解数据、数据如何融合4个问题出发,对数据中台进行了搭建,打通了客房、餐饮、宴会、财务及其他多个酒店内系统数据,形成数字化生态,帮助酒店进行多维度数据分析和高效数据管理。在流程上,由信息技术部主导,挖掘内部部门需求、对接外部开发,并自主完成了用户界面(user interface,UI)搭建,最终实现宾馆运营状况的数字化、移动化、智能化。在数据中台搭建完成后,白天鹅宾馆还进行了持续地修正、完善,在这个阶段,前后台部门使用数据中台后,提出反馈与修改意见,信息技术部和外部企业共同改进。通过多次循环往复,白天鹅宾馆的数据中台最终达到了相对完善的状态(图1)。白天鹅宾馆搭建数据中台并形成动态能力的过程,符合本研究探讨战略目标下的数据中台搭建行为与动态能力形成过程的研究目的。

最后,白天鹅宾馆数据中台搭建过程符合酒店业数字化发展现实情境。白天鹅宾馆的数据中台没有直接使用外部企业的成熟产品,而是通过引入外部技术支持自主搭建。酒店缺乏技术人才,完全依靠自己的力量开发并不现实,而直接使用外部企业的成熟中台产品又不能实现技术与业务的深度融合。这既是白天鹅宾馆在搭建中台时面临的问题,也是酒店行业的普遍现状。因此,白天鹅宾馆在搭建过程中遭遇的挑战和应对策略有助于发现更多、更全面的信息,对广大面临数据中台搭建的酒店也有着良好的示范效应。

综上,白天鹅宾馆的数字化处于国内行业领先水平,探讨其数据中台搭建过程,对传统服务型企业数字化发展具有重要启发性价值。

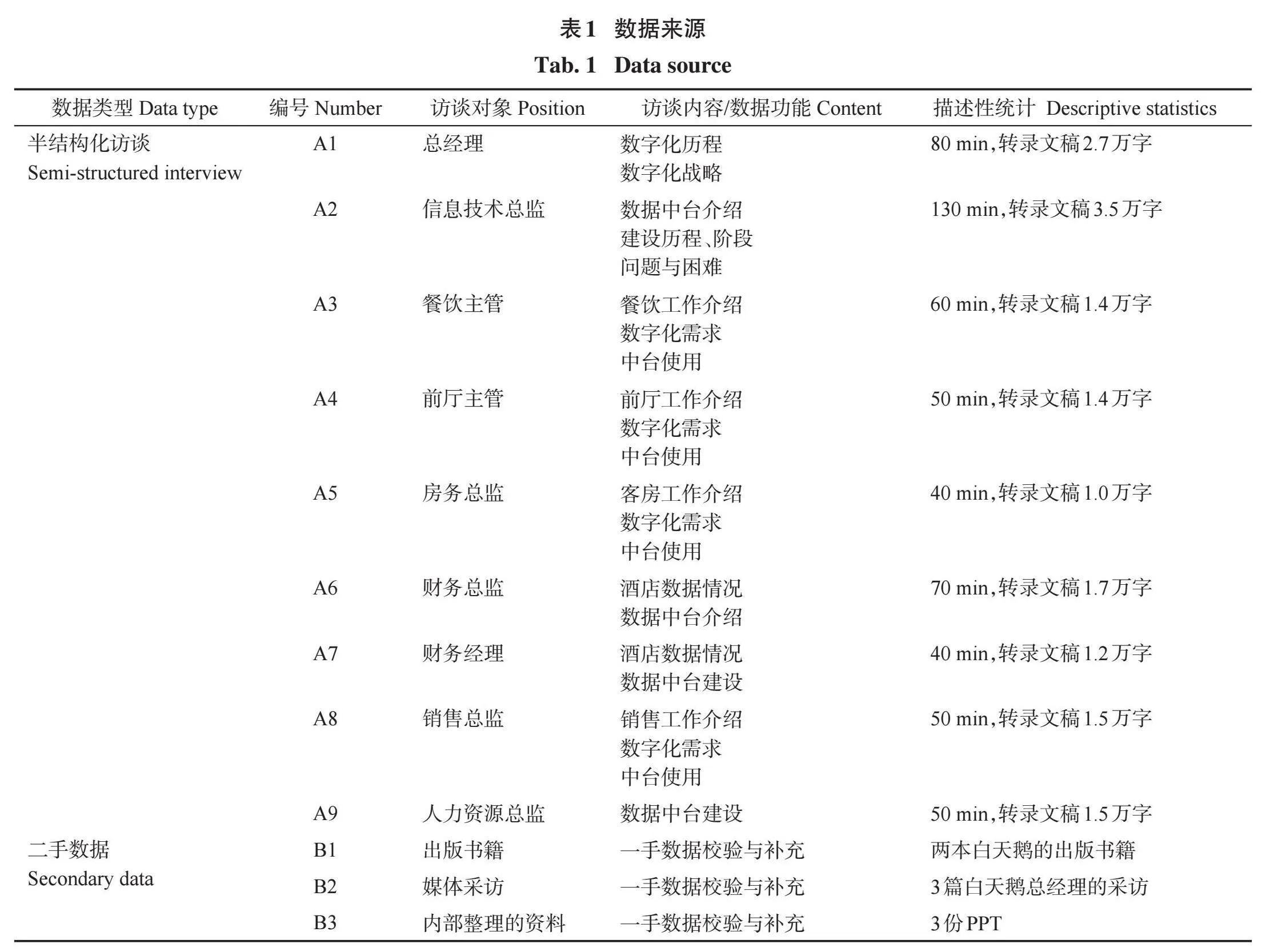

2.3 数据收集与分析

数据主要通过半结构化访谈获得,研究团队共通过4次访谈收集数据,2018年11月第一次对白天鹅宾馆总经理进行预调研,以此为基础确定研究主题,并设计研究方案;2021年9月对白天鹅宾馆实地调研,白天鹅宾馆的总经理接受了访谈;2022年3月再次前往白天鹅宾馆,对其总经理和各部门的管理层进行了实地访谈;2022年4月对管理层进行了为期一天的补充访谈,由于疫情影响,该次访谈在线上进行。访谈转录资料累计17万余字。另外,还通过多渠道搜集了二手资料,综合书籍、网络报道等不同来源数据进行交叉验证与补充,最终形成了本次研究的数据库[42],详见表1。

数据分析阶段。首先,对数据库进行了格式化、叙述性精简[43]。其次,根据显著性原则识别出数据中台搭建过程。然后,研究团队对数字化战略、数据中台搭建行为与动态能力等变量进行概念化编码,以支持者或反对者的角色讨论形式,达成一致结论。在讨论中,对编码结果进行反复提炼、比较、验证及迭代。如果出现矛盾的观点则通过与受访者二次确认的方式进行争议处理,直到意见统一,以确保编码的信度和效度。最后,根据证据链指向建立“数字化战略-数据中台搭建行为-动态能力”的分析框架,过程充分强调数据呈现、理论涌现和文献递归循环[44],以确保所示理论模型的合理性与创新性。

3 案例分析

白天鹅宾馆早在1985年就引进电脑管理系统,于1995年升级为全球知名的Fidelio酒店管理系统,后来进行了多次更新:PMS系统使用了Opera,餐饮系统更换至Infrasys系统,后台选用了金蝶的企业资源规划(enterprise resource planning,ERP)系统。虽然这些系统只是停留在信息化阶段,未进入真正的数字化,但可以从中看出白天鹅宾馆在信息化、数字化方面一直都有着较好的主动意识。白天鹅宾馆于2021年6月开始搭建自有的数据中台——酒店数字智能化生态运营管理系统,这个系统能将所有第三方系统的数据整合,并根据使用需要将这些数据进行组合利用,在提升服务效率和辅助管理决策上都有很好的帮助。最终,白天鹅宾馆在数据中台的搭建上取得了很好的成果。

3.1 数字化战略

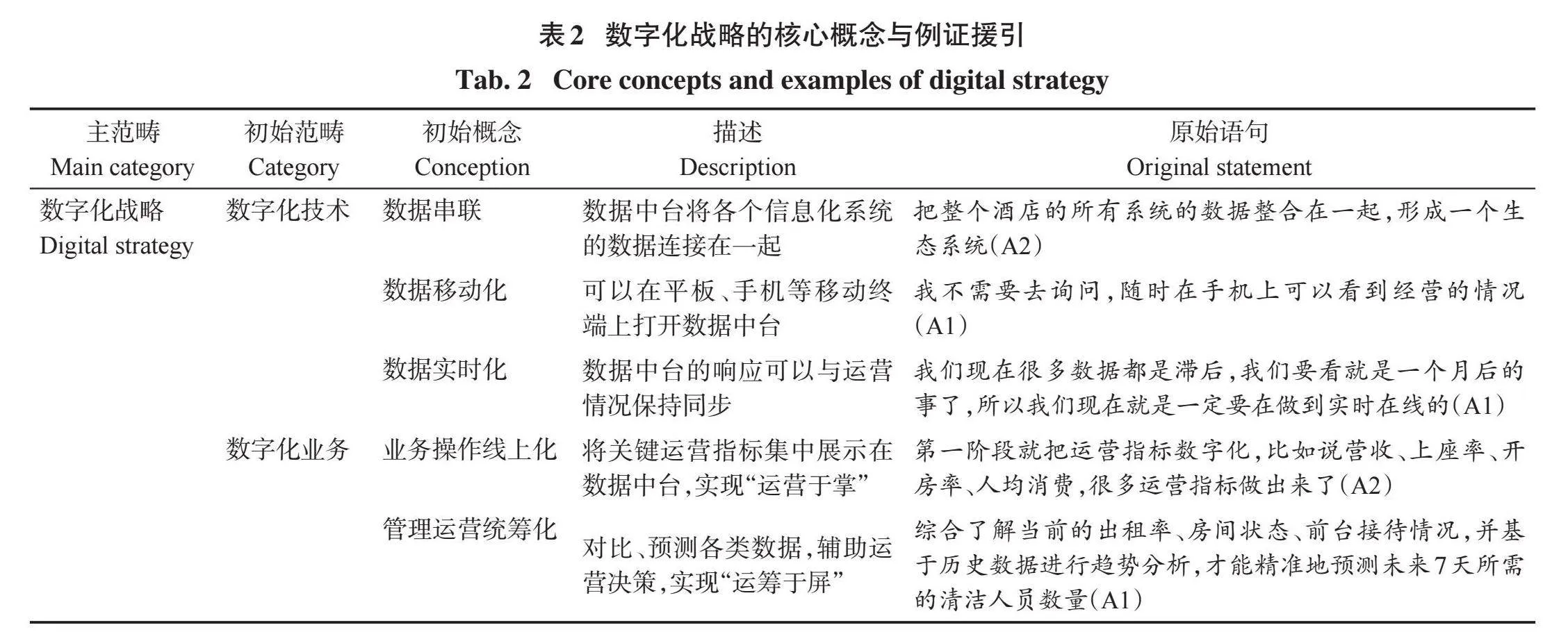

白天鹅宾馆搭建数据中台是一个自上而下的过程,领导层先提出数字化战略,接着各部门开展数字化工作。数字化技术和数字化业务两大战略是搭建数据中台和形成动态能力的前提条件和动力来源。2018年,白天鹅宾馆管理层开始思考如何进一步提高酒店数字化水平,发现只有将产生的数据利用起来,才能更好地帮助酒店经营。因此,白天鹅宾馆的总经理率先做出了打造数据中台的战略决定,他认为,“数字化一定要从上面开始,不断给下面灌输。”(A1)

数字化战略确定前,白天鹅宾馆的组织架构只有前台和后台,前台虽然已经实现借助数字系统进行运营,但各个系统产生的数据仍掌握在后台,前台只有借助后台的帮助才能获得数据。数字化战略的重点就在于搭建数据中台,连接前台与后台。白天鹅宾馆的数字化战略主要可以分为发展数字化技术目标和实现数字化业务目标两大方面(表2)。

3.1.1" " 数字化技术目标

发展数字化技术是指通过技术手段让数据中台实现数据串联、数据实时化和数据移动化的功能。“白天鹅宾馆成立以来便引入了许多第三方系统帮助酒店进行信息化管理,但随着数字化运营、数字化管理的需求日益增加,管理层发现这些数据系统之间并不联通,数据孤岛效应日渐凸显”。(B2)因此,数据串联成为了其数字化技术战略的重要目标,数据串联就是将各个信息化系统的数据连接,这也是数据中台的基础功能。为了更好地利用数据化,白天鹅宾馆管理层进一步提出了数据实时化目标。数据实时化是指数据中台需要与各个系统的数据情况保持同步,只有做到了数据实时化,才能让数据更及时地指导决策。正如白天鹅宾馆的总经理所说,“我们要做到让我们的团队实时地了解情况,让数据能够对我们接下来的决策起到作用。”(A1)白天鹅宾馆管理层还提出了数据移动化的目标。数据移动化即可以支持在平板、手机等移动终端上打开数据中台,这是数据中台的保障功能,移动化后可以随时看到经营情况。

3.1.2" " 数字化业务目标

实现数字化业务是指通过数据中台实现业务操作线上化和管理运营统筹化,这是白天鹅宾馆数字化战略的实质所在。业务操作线上化是指将关键运营指标集中展示在数据中台,实现“运营于掌”。白天鹅宾馆的财务总监指出,“在数据中台搭建以前,管理层和前台部门需要的许多关键运营指标,比如客房开房率、餐厅开台率、酒店成本费用等,都需要后台人员整理计算得出。”(A7)因此,总经理提出,“需要摆脱依赖人工和获得关键指标的滞后性,要通过数据中台计算并直接展示出运营所需的关键指标。”(A1)管理运营统筹化是在业务操作线上化之后的进一步目标,即需要结合各部门的目标需求,综合对比、运用各类数据,辅助进行运营决策,实现“运筹于屏”。白天鹅宾馆总经理认为,单一的运营指标难以辅助决策,需要结合多个关键指标分析,才能发现问题并指导决策。以客房清洁人员这一项运营决策为例,就需要“综合了解当前的出租率、房间状态、前台接待情况,并基于历史数据进行趋势分析,才能精准地预测未来7天所需的清洁人员数量”。(A5)

白天鹅宾馆数字化战略的核心目标,是让使用者更及时、更全面地获取所需数据,并辅助关键运营决策,以往白天鹅宾馆获取数据的流程中只有产生数据是通过技术实现,其余全靠人工操作,耗时长、滞后性严重。在数字化战略下,数字化技术能节约整合、提交数据的时间,数字化业务能节约计算、分析数据的时间,两者共同作用,可以通过全流程技术将辅助运营决策的数据内容完全即时地展示给管理者,让数据不再依赖后台部门,而是覆盖酒店全部门。白天鹅宾馆总经理认为,只有这样,“才能真正地改变各部门经理的观念,管理人员对数字敏感度会更高,让数字化能够真正满足管理需求。”(A1)

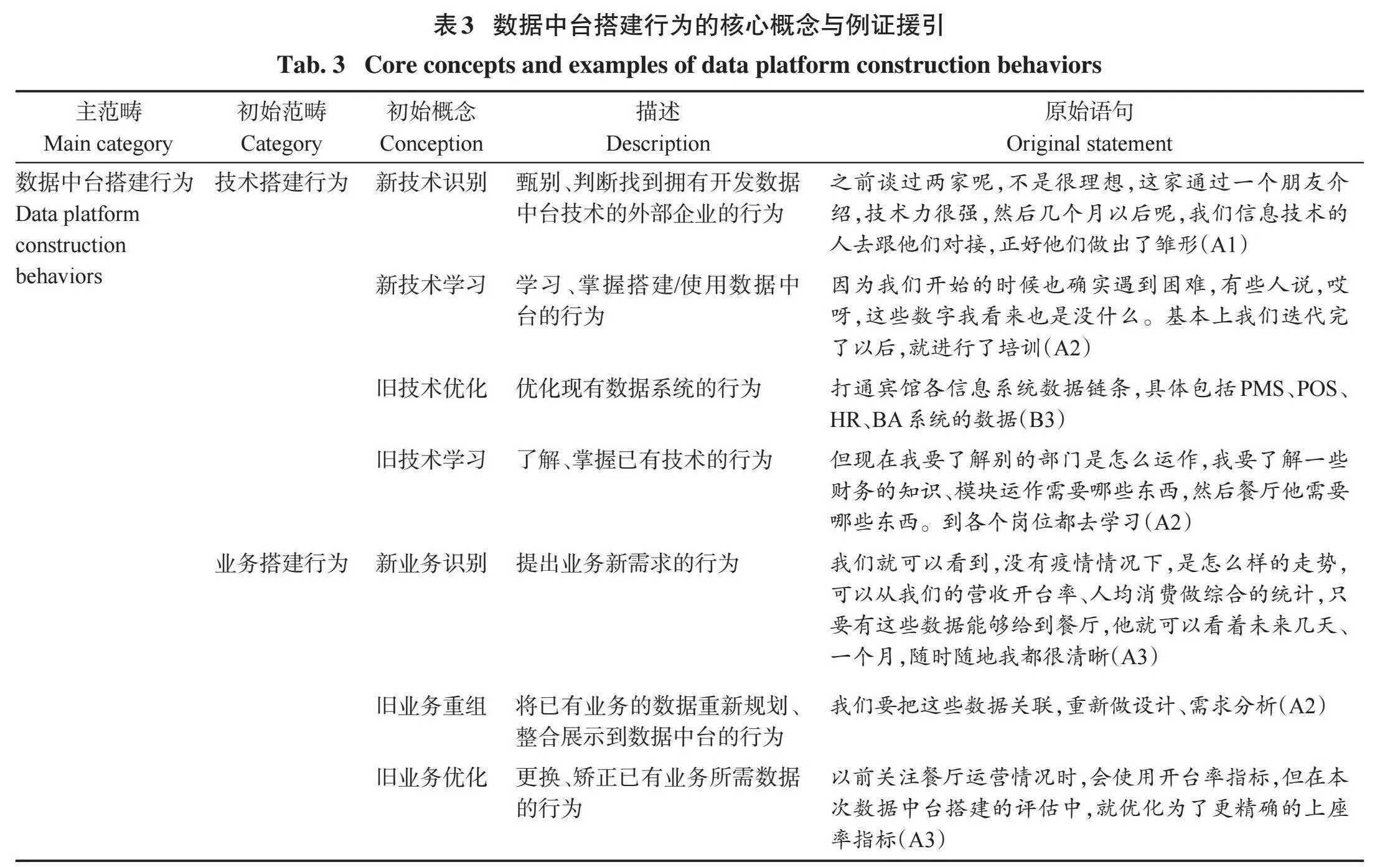

3.2 数据中台搭建行为

在数字化技术和数字化业务的战略目标下,白天鹅宾馆数据中台搭建行为分为数据中台的技术搭建和业务搭建(表3)。技术搭建行为主要包括新技术识别,新、旧技术学习和旧技术优化。白天鹅宾馆在确定了数字化战略后,便由信息技术部评估技术能力,前后台部门对业务的数据需求进行挖掘,共同对外部企业进行考察。在淘汰了两家企业后,接触了荃数字公司,其开发的产品雏形得到信息技术部的认可,并经前后台部门的试用,通过三方的互动合作,完成了技术识别与匹配。数据中台搭建正式启动后,信息技术部经历了从被动维修、培训到主动引导、学习的角色转变,开始主动向外部企业学习如何搭建界面、用户界面设计等前端技术;同时,信息技术部还深入各个部门,熟悉其日常使用的系统和业务运营数据,例如了解财务的基础模块运作需要包括哪些内容、客房清洁时间和房间类型的关系等,完成了对旧技术的全方位学习与掌握。此外,整合、优化各类旧系统(如POS系统、Opera系统)的功能和数据也是白天鹅宾馆数据中台搭建十分重要的一环。

业务搭建行为主要包括新业务识别、旧业务优化和旧业务重组。数据中台需要呈现哪些数据,是由业务部门的需求决定的,这里面既包括新需求——如餐厅经理就提出了“餐厅的营收开台率、人均消费,还有客人到大厅的人数统计,以及过往对应数据的需求”(A3),以帮助其判断历史、未来走势及疫情影响;也包括对以前的业务进行优化——以餐厅为例,过往关注餐厅运营情况时,会使用开台率指标,但在本次数据中台搭建的评估中,将其优化为更精确的上座率指标。此外,后台部门作为酒店数据管理者,在这一阶段还负责重组、整理各个业务系统中的数据,以方便数据中台抓取数据,比如,“将能耗监测系统的水、电、气、供暖等数据和PMS、POS系统的营收数据链接。”(B2)

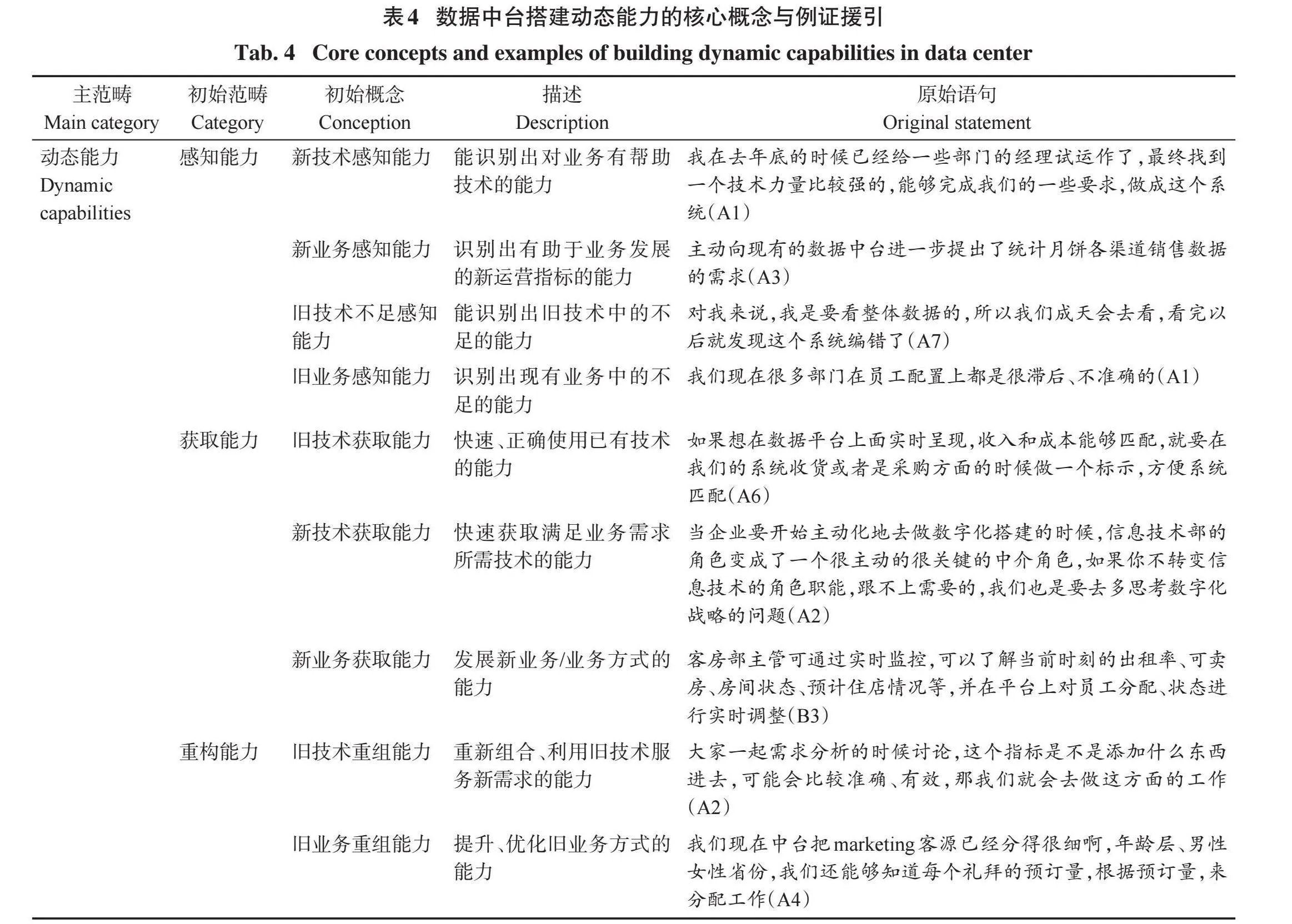

3.3 数据中台动态能力

白天鹅宾馆在数据中台的搭建中主要形成的动态能力包括技术和业务两大方面(表4)。进一步地,可以分为感知、获取和重构三大类基础动态能力。数据中台搭建既需要识别出对业务有帮助的新技术感知能力,并识别出有助于业务发展的新运营指标的新业务感知能力,比如白天鹅宾馆的餐饮经理就“主动向现有的数据中台进一步提出了统计月饼各渠道销售数据的需求”(A3),人力经理进一步提出“接入培训和招聘数据的需求”(A9);又需要充分了解、掌握已有的旧技术,拥有感知旧技术不足的能力,以及通过协作、讨论,挖掘出现有业务不足的旧业务感知能力。

在获取能力方面,既需要快速获取已有技术的能力,例如,“想在数据平台上面实时呈现,收入和成本能够匹配,就要在我们的系统收货或者是采购方面的时候做一个标示,方便系统匹配。”(A6)又需要能快速获取满足业务需求所需新技术的能力。业务获取能力方面,主要形成了发展新业务/业务方式的新业务获取能力。例如,“通过大数据分析提供客户画像,精准定位和触达消费者。”(B3)

重构能力主要包括旧技术和旧业务重组能力。旧技术重组能力主要指重新组合、利用旧技术服务新需求。旧业务重组能力主要指能提升、优化旧业务方式。比如,“前厅、客房部门根据数据中台上呈现的每个礼拜预订量来更合理地分配工作。”(A4)

3.4 数据中台搭建行为与动态能力关系

3.4.1" " 在搭建行为中获得动态能力

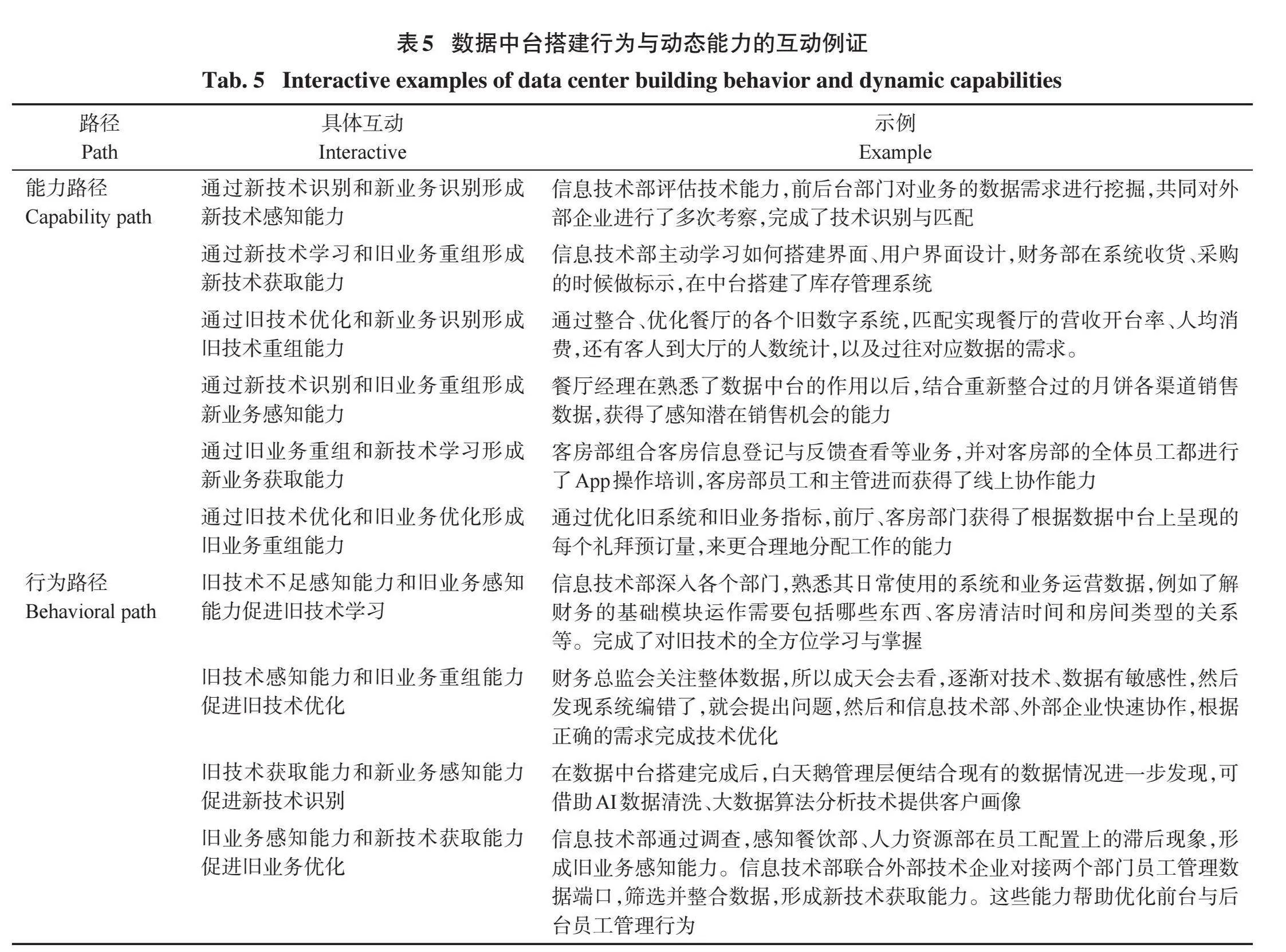

由于白天鹅宾馆缺少搭建数据中台的直接经验与能力,因此最初的搭建行为是在逐渐探索中学习和推进的,并在此过程中获得了相关的技术和业务动态能力(表5)。

白天鹅宾馆在信息技术部评估技术能力,前后台部门对业务的数据需求进行挖掘,共同对外部企业进行考察的三方互动合作中,完成了技术识别与匹配。因此,形成了能识别出对业务有帮助的技术的新技术感知能力。数据中台搭建正式启动后,信息技术部主动向外部企业学习如何搭建界面、用户界面设计等前端技术。后台部门作为酒店数据管理者,在这一阶段负责重组、整理各个业务系统中的数据,以方便数据中台抓取数据。通过两方的多次协作,形成了快速获取满足业务需求所需技术的新技术获取能力。而如何优化旧系统的数据和功能则依托于业务部门提出的新需求,在这一过程中,白天鹅宾馆各部门加深了对各类旧技术的了解和可用性感知,进而形成了重新组合、利用旧技术服务新需求的旧技术重组能力。

白天鹅宾馆各部门管理者在战略的指导下被动进行了新技术识别和旧业务重组,但在这个过程中,管理者们频繁地接触、使用数据,逐渐认识到数字化运营的好处,数据思维越来越敏感,形成了识别出有助于业务发展的新运营指标的新业务感知能力。当旧业务完成重组后,前后台部门的业务流程得到优化,但数据中台的搭建初期,前、后台部门使用起来难上手,在经过了培训和反复的使用后,逐渐学习、适应了新技术。由此形成了发展新业务/业务方式的新业务获取能力。例如,“客房部组合客房信息登记与反馈查看等业务,并对客房部的全体员工都进行了App操作培训,客房部员工和主管进而获得了线上协作能力。”(A5)此外,在数据中台的搭建过程中,通过对旧业务指标的优化,再结合旧技术优化的完成,业务部门便能得到提升、优化旧业务方式的旧业务重组能力。比如,“前厅、客房部门根据数据中台上呈现的每个礼拜预订量来更合理地分配工作。”(A4、A5)

3.4.2" " 动态能力反哺行为实施

搭建行为的实施有助于获得动态能力,动态能力同样也有助于搭建行为的有效实施(表5)。在业务需求的识别过程中,为了充分理解前后台部门的数据需求,信息技术部深入各个部门,熟悉其日常使用的系统和业务运营数据,例如了解财务的基础模块运作所需要素、客房清洁时间和房间类型的关系等。由于在中台战略和行为实施前,信息技术部只有维修电脑、系统、培训的能力,并没有承担起中台作用,因此,在这个过程中才逐渐形成了旧技术、旧业务的感知能力,而各个部门也提升了对应的感知能力,至此白天鹅宾馆各部门完成了对旧技术的全方位学习与掌握。

信息技术部在搭建数据中台过程中借助感知旧技术的不足的能力,再结合业务部门获得的提升、优化旧业务方式的重组能力,便能不断地根据新需求对现有技术进行迭代、优化。比如财务总监会关注整体数据,“成天会去看,逐渐对技术、数据有敏感性,有时会发现系统编错了,就会提出问题,然后和信息技术部、外部企业快速协作,根据正确的需求完成技术优化。”(A6)数据中台搭建加强了白天鹅宾馆各部门对技术的了解、掌握和学习,具备了较好的获取、使用旧技术的能力。因此,当其通过新业务感知能力感知到新需求时候,便能快速运用旧技术实现对新技术的识别行为。如在数据中台搭建完成后,白天鹅宾馆管理层便结合现有的数据情况进一步发现,“可借助AI数据清洗、大数据算法分析技术提供客户画像,精准定位和触达消费者,提升客户体验,强化品牌认知。对客户进行精准营销,调整酒店产品研发创新,保持市场竞争力。”(B3)

数据中台的搭建过程中,白天鹅宾馆各部门借助旧业务感知能力和新技术获取能力能快速实现对旧业务的优化。例如,信息技术部通过调查,感知餐饮部、人力资源部在员工配置上的滞后现象,形成旧业务感知能力。信息技术部联合外部技术企业对接两个部门员工管理数据端口,筛选并整合数据,形成新技术获取能力。这些能力帮助优化前台与后台员工管理行为。

4 案例发现

4.1 中台组织在数据中台搭建中具有关键作用

现有研究指出,中台是由业务和技术模块共同构建起的运营系统[15],本文借助白天鹅宾馆数据中台搭建,梳理业务和技术的互动过程,主要包括以下3步(图2)。第一,业务数据收集与技术数据交换。一方面,通过技术与业务需求识别完成业务数据收集;另一方面,通过技术识别与重组完成技术方案探索,具体可表现为信息技术部学习蓝豆云客房数字化管理等新兴技术、充分了解并利用所有部门的现有技术,例如POS系统、Opera系统。第二,技术与业务数据整合。将业务数据与技术方案整合,二者相互协作,以技术赋能业务,业务驱动技术,数据中台的搭建基本完成。第三,业务实施与业务数据调整。前台与后台逐步开始使用中台的数据为业务服务,具体可表现为餐饮部通过新技术进行餐厅能耗管理、整合旧业务实现对不同餐厅的员工调配。最后,在使用数据中台的过程中对技术和业务数据需求进行调整,然后重复业务数据收集与技术数据交换过程,实现正向循环。

在行动主体上,首先,外部企业是酒店数字技术搭建的重要来源,这是因为酒店本身的技术水平较低,所以和外部技术企业合作是最高效的方式。其次,酒店的中台组织(信息技术部)在其中起到了重要的作用。Tommaso等指出,企业会基于其战略定位、外部环境等采取最为合适的组织结构[45]。本文发现,在数字化战略的要求下,酒店的信息技术部发生了较大的角色转变,在技术和业务认知水平上有了较大提升,承担了中台搭建的主导和协调作用,保证前台、后台部门、外部企业之间能顺利合作。信息技术部的转变让白天鹅宾馆的组织架构出现变化,由原来的前后台架构,变为前中后台架构,可以认为,数字化战略促使白天鹅宾馆各部门的决策方式和行为发生改变,信息技术部在这个过程中获得了新的能力,逐渐成为举足轻重的中台组织。

综上所述,酒店数据中台的搭建过程可以归纳为技术和业务两大部分,技术部门(信息技术部)对数据中台进行了主导搭建,完成了技术方案交换和技术整合,为数据中台的成功搭建提供了强有力的支撑。业务部门(前、后台)为数据中台提供了业务支持,完成了业务数据收集和业务服务与调整,确保了数据中台能有效的为酒店所用。现有研究指出,技术层面与业务层面的数字化建设是酒店实现数字化转型的关键[46],本研究进一步指出,技术搭建虽然是数据中台的重点与核心,但业务搭建同样有着举足轻重的支持作用。这是因为数据中台的作用不仅仅在于将后台部门从数字工作解放出来,使其以更直观、更便捷的形式呈现给用户的过程,更在于赋予前台部门数字能力,使其能利用数据中台有效地为酒店运营赋能。

4.2 战略指导下的行为与动态能力互动

4.2.1" " 数字化战略是上层动力

酒店数据中台搭建是一个自上而下的过程,高度动荡与极不稳定的外部环境决定了酒店数字化战略的选择与制定。管理层制定了战略后,各部门为实现该战略便会实施一系列相关行为和措施,实施的行为和战略目标相匹配。

现有研究指出,战略对企业行为和动态能力的形成都有着重要作用[47],本文发现,在数字化情境下,数字化战略仍然是数据中台搭建的上层推动力,数字化技术和数字化业务都是在数字化战略的指引下不断形成的,尤其是在传统服务型企业中,多数一线员工的受教育程度都不高,难以主动获得数字化相关能力和技术,必须要由管理层感知环境的变化,提出数字化战略,让员工获得战略指导,才能保证数字化建设的顺利推动与动态能力的形成。

4.2.2" " 搭建行为与动态能力互动是核心机制

数据中台搭建过程中,存在在技术、业务行为中获得动态能力的能力路径,和技术、业务动态能力反哺行为实施的行为路径,二者衔接交替,形成数据中台搭建的动态过程。

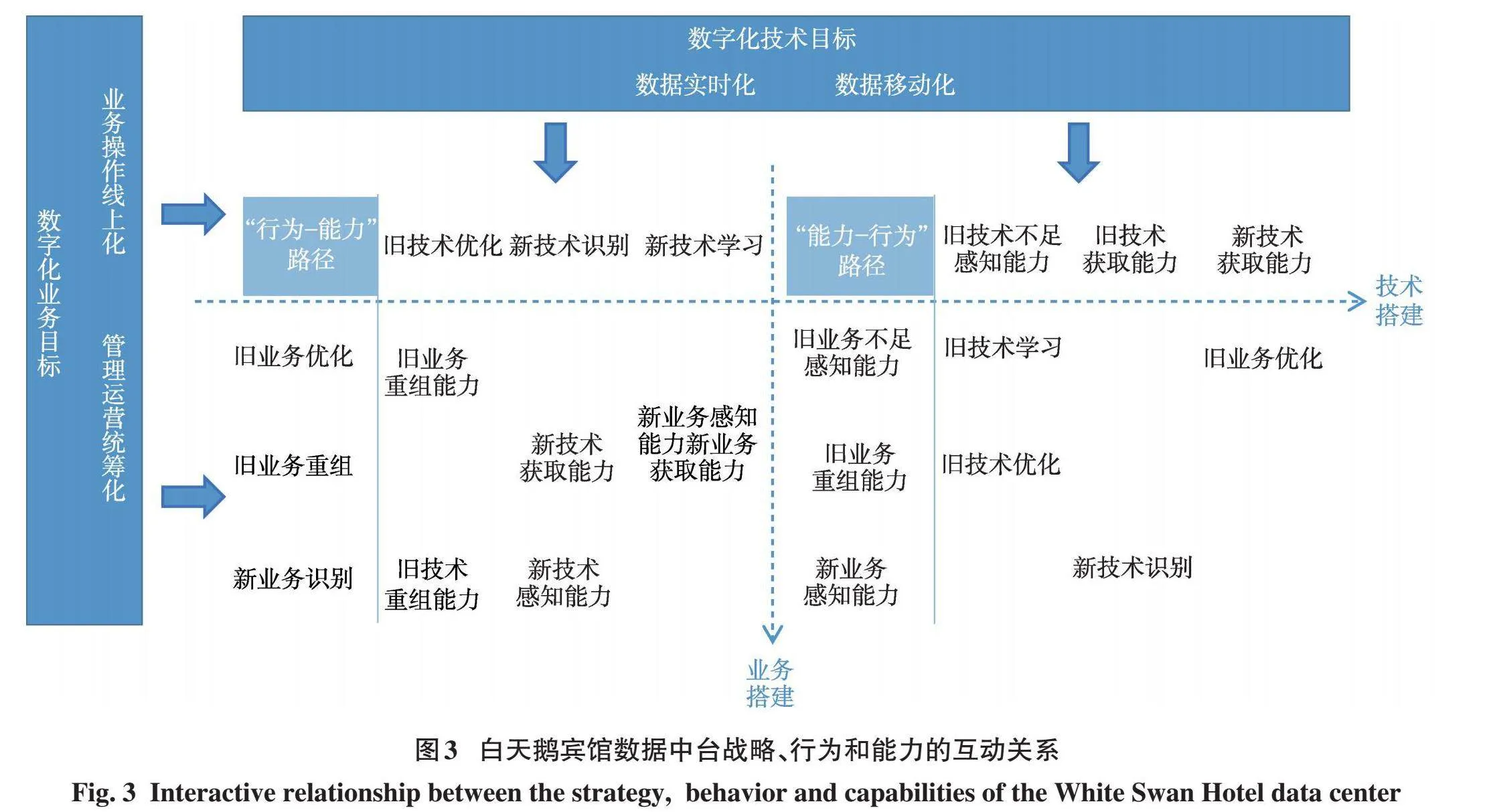

数据中台战略下的数据中台搭建行为与动态能力互动机制进一步推动了Ethiraj提出的能力形成机制[10]。一些研究认为,数字化是在战略和动态能力的作用下进行的[29],但本文发现,酒店在数据中台搭建时才逐渐形成了相关的动态能力,例如组合客房信息登记与反馈查看等业务(旧业务重组),培训App操作(新技术获取)、客房部员工和主管获得线上协作能力(新业务获取能力)。这些能力又会反过来助力数据中台的搭建行为,因为数据中台搭建行为不是一次性的,而是长期的、反复的。当获得动态能力后,就会帮助白天鹅宾馆优化旧技术、旧业务,发展新技术、新业务,例如信息技术部通过调查,感知餐饮部、人力资源部在员工配置上的滞后现象,形成旧业务感知能力。信息技术部联合外部技术企业对接两个部门员工管理数据端口,筛选并整合数据,形成新技术获取能力。这些能力帮助信息技术部优化前台与后台员工管理行为。数字化战略指引下的中台搭建行为与动态能力协作演化,是酒店通过动态能力搭建数据中台的核心机制,也是酒店数字化建设的关键动力。图3归纳总结了战略、行为和能力间的互动关系。

从图3中可以发现,无论是从行为到能力的能力形成路径,还是动态能力反哺行为的行为实施路径,都是在技术和业务的共同作用下展开的。每一个能力的形成都是技术和业务行为的协同作用,每一个行为的实施也需要技术和业务能力的共同助力。这进一步说明了技术和业务是酒店数据中台搭建的两大核心。从酒店的数字化战略开始,就涉及技术和业务两大导向,这说明酒店对数据中台的诉求并非只是简单的技术升级,更多的是通过数字化技术实现业务升级。在数字化战略的技术和业务目标影响下,行为和能力都涉及了技术和业务两个方面的互动与融合。技术进步为业务提供了新的可能性,而业务需求也驱动技术不断创新。

5 结论、贡献与启示

本文基于Ethiraj提出的“战略-行为-能力”框架,探讨白天鹅宾馆数据中台搭建过程,有如下研究发现。首先,传统服务型企业数据中台搭建主要涵盖技术与业务两条行为路径,包含业务数据收集与技术数据交换、技术与业务数据整合、技术服务业务下的业务与技术数据调整等3个步骤。数字化战略推动了组织架构裂变,使信息技术部成为中台组织,承担数据中台搭建的主导和协调作用。其次,酒店数据中台搭建过程形成技术动态能力与业务动态能力。根据技术与业务的新旧程度,这些能力进一步细分为旧技术不足感知、获取、重组能力,新技术感知、获取能力,旧业务不足感知、重组能力,新业务感知、获取能力等10个类别。最后,酒店数据中台搭建过程不仅遵循“战略-行为-能力”框架,还存在动态能力反哺行为的过程,形成“战略指引下行为与能力互动”框架。数字化战略指引下的中台搭建行为与动态能力协同演化,是酒店通过动态能力搭建数据中台的核心机制,也是传统服务型企业数字化建设的关键动力。

本文可能的理论贡献如下。

第一,以酒店为例,从业务和技术层面揭示传统服务型企业数据中台搭建的黑箱。现有数据中台研究识别了数据中台的结构模块,暂未揭示数据中台形成过程,且研究多关注技术路径[48],对业务层面探讨不足。技术层面与业务层面的数字化建设是传统服务型企业实现数字化升级的关键[46]。本文通过探讨酒店案例,识别出数据中台搭建步骤,从业务与技术的整合视角打开了数据中台搭建的黑箱。此外,虽然已有大量学者对数字化战略进行了研究,但这些研究缺乏对传统服务型企业数字化的关注。一方面,相比新兴服务型企业和传统制造企业,传统服务型企业技术能力积累较低[49-50],数据中台的搭建是从0到1的过程;另一方面,我国酒店、餐厅等传统服务型企业的数据系统起步较晚,多数酒店使用来自国外的多个独立系统,数据中台搭建难度高[46]。基于技术能力低和数据中台搭建难度高等特征,传统服务型企业需要在数字化建设中推动组织架构裂变,建立独立的中台组织,协调并加快数字化建设。本研究结论从组织架构变革视角,丰富了传统服务型企业数字化建设研究。

第二,从动态能力层面,细分了酒店数据中台搭建能力,丰富数字化情境下的动态能力研究。本文不同于以往研究只关注数字化情境下的能力条件或能力结果,而是从过程视角识别数据中台搭建能力,并归纳了技术和业务两个层面的感知、获取和重构能力。根据技术与业务的新旧程度,这些能力细分为旧技术不足感知能力、旧业务重组能力、新技术获取能力等10个类别。这些动态能力与现有发现的其他行业数字化动态能力[23]、非数字化情境下的酒店动态能力[12]均存在差异,证实了动态能力会因企业的情境与环境而变化[48]这一观点。这些发现弥补了数字化情境下传统服务型企业动态能力研究,将动态能力研究从一般的数字化情境拓展到了以中台搭建为目标的细分领域,并从技术和业务动态能力的双视角进一步推动了数据中台搭建能力研究。

第三,从行为与能力互动层面,揭示了传统服务型企业在战略指引下的行为与能力互动关系,优化“战略-行为-能力”的能力形成框架。现有研究关注动态能力如何推动企业数字中台搭建[29-30]、数字化建设行为如何推动动态能力发展[31],即行为到能力或能力到行为的单向过程。这些单向过程可以解释有数字化能力、实践基础的企业的数字中台搭建过程,但难以解释缺乏能力积累、行为经验的企业,如何在“干中学”的过程中推动数字中台的搭建过程。Teece在归纳动态能力时也指出,动态能力的形成是一个互动的过程,是企业在明确战略目标后通过实践积累能力,再用能力指引行为,并进一步用行为积累能力的循环互动过程[7]。但少有实证研究探讨这一互动过程。本研究从行为与能力的互动视角发现,同时存在从行为到能力的能力形成路径和动态能力反哺行为的行为实施路径,两条路径都是在技术和业务的共同作用下展开。

本文主要为酒店数字化的实践提供了以下启示。第一,酒店的领导者一定要有数字化意识,要将数字化放到战略层面,自上而下的战略推进才能有效的调动资源,进而保证数字化的推进和建设。第二,搭建数据中台对酒店来说十分重要,但须与业务中台紧密关联。数据中台搭建驱动业务重构和流程优化,才能推动酒店业绩提升。如白天鹅宾馆通过数据中台,实现了能耗、人、财、物全面协同和酒店低碳绿色高效运营。第三,在搭建数据中台前,首先要明确业务目标和技术需求,然后中台组织需要充分发挥主导和协调作用,从技术和业务两方面同步推进建设,最后数据中台搭建完成后还需要不断反思与改进,形成良性循环。第四,酒店数字化不能完全依赖外部企业,酒店的内部部门特别是信息技术部一定要积极发挥作用,主动学习、参与数字化建设,一方面这样能够使数据中台更契合自身的需求,另一方面能够培养相关管理者的数字能力,才能有效地利用数据,避免数字化成为形式和摆设。

本文也存在以下不足。第一,酒店业数字化开始较晚,还未完善,本文目前只关注数字化中的数据中台搭建,但其数字化仍在发展中,如白天鹅宾馆还在持续完善数字化,未来还将应用新的数据技术以实现决策优化,可持续关注其变革以丰富酒店数字化的研究。第二,本文选择的研究对象白天鹅宾馆是单体酒店,未能讨论酒店集团层面和母公司数字化关系,未来基于案例可以从原因层面探究酒店数字化过程。并且随着酒店数字化建设实践增加,如华住、万豪、金陵饭店,可选择多案例研究方法探讨酒店数字化建设。第三,本文通过调研发现,酒店在数字化建设中还有组织变革、平台合作与建设、操作常规适应性变革等现象,未来可从不同角度对这些现象进行深入挖掘和探讨。

参考文献(References)

[1] 肖土盛, 吴雨珊, 亓文韬. 数字化的翅膀能否助力企业高质量发展——来自企业创新的经验证据[J]. 经济管理,2022, 44(5): 41-62. [XIAO Tusheng, WU Yushan, QI Wentao. The wings of digitalization: Can they help enterprises achieve high-quality development? Evidence from corporate innovation[J]. Business and Management Journal, 2022, 44(5): 41-62.]

[2] 武常岐, 张昆贤, 周欣雨, 等. 数字化转型、竞争战略选择与企业高质量发展——基于机器学习与文本分析的证据[J]. 经济管理, 2022, 44(4): 5-22. [WU Changqi, ZHANG Kunxian, ZHOU Xinyu, et al. Digital transformation, choice of competitive strategy, and high-quality development of firms: From evidence of machine learning and text analysis[J]. Business and Management Journal, 2022, 44(4): 5-22.]

[3] 曾国军, 王荷. 酒店数字化创新:理论与实践[J]. 旅游学刊,2023, 38(10): 8-9. [ZENG Guojun, WANG He. Hotel digital innovation: Theory and practice[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(10): 8-9.]

[4] HOSSAIN M, LASSEN A H. How do digital platforms for ideas, technologies, and knowledge transfer act as enablers for digital transformation?[J]. Technology Innovation Management Review, 2017, 7(9): 55-60.

[5] 刘峰, 杨杰, 李志斌, 等. 一种面向双中台双链架构的内生性数据安全交互协议研究[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2020 (5): 44-55. [LIU Feng, YANG Jie, LI Zhibin, et al. Research on an endogenous data interaction protocol for the dual-middle platform and dual-chain architecture[J]. Journal of East China Normal University (Natural Science Edition), 2020 (5): 44-55.]

[6] 易中文, 胡东滨, 曹文治. 面向企业信息化系统集成的中台架构研究[J]. 科技管理研究, 2021, 41(1): 166-174. [YI Zhongwen, HU Dongbin, CAO Wenzhi. Research on central platform architecture for enterprise information system integration[J]. Science and Technology Management Research, 2021, 41(1): 166-174.]

[7] TEECE D J, PISANO G, SHUNEN A, et al. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997(7): 509-533.

[8] 张贝贝, 王子同, 吴清财, 等. 船舶制造企业数据中台建设研究[J]. 舰船科学技术,2022, 44(10): 171-174. [ZHANG Beibei, WANG Zitong, WU Qingcai, et al. Construction research of data middle platform for shipbuilding enterprises[J]. Ship Science and Technology, 2022, 44(10): 171-174.]

[9] 周翔, 叶文平, 李新春. 数智化知识编排与组织动态能力演化——基于小米科技的案例研究[J]. 管理世界,2023, 39(1): 138-157. [ZHOU Xiang, YE Wenping, LI Xinchun. Digital knowledge orchestration and organizational dynamic capability evolution—A case study based on Xiaomi technology[J]. Management World, 2023, 39(1): 138-157.]

[10] ETHIRAJ S K, KATE P, KRISHNAN M S, et al. Where do capabilities come from and how do they matter? A study in the software services industry[J]. Strategic Management, 2005, 26(1): 25-45.

[11] SHU E. A problem-solving process for developing capabilities: The case of an established firm[J]. European Journal of Innovation Management, 2020, 23(4): 713-727.

[12] 王湉, 邝家麒. 特色酒店动态能力与适应性行为适配演化机理及路径——基于CIT分析法的青岛海景花园大酒店纵向案例研究[J]. 经营与管理, 2022(8): 77-84. [WANG Tian, KUANG Jiaqi. The adaptation evolution mechanism and path of dynamic capability and adaptive behavior of characteristic hotels—A longitudinal case study of Qingdao Seaview Garden Hotel based on CIT analysis[J]. Management and Administration, 2022(8): 77-84.]

[13] WANG T, AGGARWAL A V, WU B. Capability interactions and adaptation to demand-side change[J]. Strategic Management Journal, 2020, 41(9): 1595-1627.

[14] 钟华. 企业IT架构转型之道(阿里巴巴中台战略思想与架构实战)[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017: 2. [ZHONG Hua. The Way of Enterprise IT Architecture Transformation (Alibaba’s Mid Taiwan Strategic Thought and Architecture Practice)[M]. Beijing: China Machine Press, 2017: 2.]

[15] 百胜智库. 企业中台, 成就智慧品牌[M]. 北京: 中国经济出版社, 2019: 1. [Yum Think Tank. The Middle Platform of The Enterprise Makes a Smart Brand[M]. Beijing: China Economic Publishing House, 2019: 1.]

[16] 李原. “中台”飓风来袭[J]. 中国企业家, 2019(5): 50-53; 7; 112. [LI Yuan. “Middle platform” hurricane hits[J]. China Entrepreneur, 2019(5): 50-53; 7; 112.]

[17] 潘艺. 关于零售企业“中台”建设的研究[J]. 全国流通经济, 2020(20): 3-5. [PAN Yi. Research on the construction of “middle platform” in retail enterprises[J]. China Circulation Economy, 2020(20): 3-5.]

[18] SEDERA D, LOKUGE S, GROVER V, et al. Innovating with enterprise systems and digital platforms: A contingent resource-based theory view[J]. Information amp; Management, 2016, 53(3): 366-379.

[19] 周晓雪, 崔淼. 应对外部环境挑战的企业数字韧性塑造机理研究: 基于数字化战略更新的视角[J]. 南开管理评论, 2024, 27(2): 4-17. [ZHOU Xiaoxue, CUI Miao. Research on the development mechanism of enterprise digital resilience in response to external environmental challenges: From the perspective of strategic renewal towards digitalization[J]. Nankai Business Review, 2024,27(2): 4-17.]

[20] BARRETO I. Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future[J]. Journal of Management, 2010, 36(1): 256-280.

[21] ZOLLO M, WINTER S G. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities[J]. Organization Science, 2002, 13(3): 339-351.

[22] HELFAT C E, WINTER S G. Untangling dynamic and operational capabilities: Strategy for the (n)ever-changing world[J]. Strategic Management Journal, 2011, 32(11): 1243-1250. .

[23] SIRMON D G, HITT M A. Contingencies within dynamic managerial capabilities: Interdependent effect of resource investment and deployment on firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2011, 30(13): 1375-1394.

[24] SOLUK J, MIROSHNYCHENKO I, KAMMERLANDER N, et al. Family influence and digital business model innovation: The enabling role of dynamic capabilities[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2021, 45(4): 867-905.

[25] EISENHARD K M, MARTIN J A. Dynamic capabilities: What are they?[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(10-11): 1105- 1121.

[26] PRIETO I M, REVILLA E, RODRIGUEZ-PRADO B, et al. Building dynamic capabilities in product development: How do contextual antecedents matter?[J]. Scandinavian Journal of Management, 2009, 25(3): 313-326.

[27] HSU L C, WANG C H. Clarifying the effect of intellectual capital on performance: The mediating role of dynamic capability[J]. Journal of Management, 2012, 23(2): 179-205.

[28] KLEINBAUM A M, STUART T E. Network responsiveness: The social structural microfoundations of dynamic capabilities[J]. Academy of Management Perspectives, 2014, 28(4): 353-367.

[29] LI L, SU F, ZHANG W, et al. Digital transformation by sme entrepreneurs: A capability perspective[J]. Information Systems Journal, 2018, 28(6): 1129-1157.

[30] HESS T, MATT C, BENLIAN A, et al. Options for formulating a digital transformation strategy[J]. MIS Quarterly Executive, 2016, 15(2): 1-2.

[31] DUMERESQUE D. The chief digital officer: Bringing a dynamic approach to digital business[J]. Strategic Direction, 2014, 30(1): 1-3.

[32] DU W, PAN S L, HUANG J. How a latecomer company used it to redeploy slack resources[J]. MIS Quarterly Executive, 2016, 15(3): 1-2.

[33] PAGANI M. Digital business strategy and value creation: Framing the dynamic cycle of control points[J]. MIS Quarterly, 2013, 37(2): 617-632.

[34] KOTESHWAR C. Building digitally-enabled process innovation in the process industries: A dynamic capabilities approach[J]. Technovation, 2021, 105.

[35] 卢艳秋, 宋昶, 王向阳. 战略导向与组织结构交互的动态能力演化——基于海尔集团的案例研究[J]. 管理评论, 2021, 33(9): 340-352. [LU Yanqiu, SONG Chang, WANG Xiangyang. The evolution of dynamic capability based on strategic orientation and organizational structure interaction: A case study of Haier group[J]. Management Review, 2021, 33(9): 340-352.]

[36] 池毛毛, 王伟军, 卢新元, 等. 数字商务战略剖面和组织重构能力关系的研究: 究竟是抑制还是促进?[J]. 管理工程学报, 2020, 34(4): 11-20. [CHI Maomao, WANG Weijun, LU Xinyuan, et al. Competing perspectives on the link between digital business strategy profiles and organizational restructuring capabilities[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2020, 34(4): 11-20.]

[37] 陈威如, 王节祥. 依附式升级:平台生态系统中参与者的数字化转型战略[J]. 管理世界, 2021, 37(10): 195-214. [CHEN Weiru, WANG Jiexiang. Platform-dependent upgrade: Digital transformation strategy of complementors in platform-based ecosystem[J]. Management World, 2021, 37(10): 195-214.]

[38] 戚聿东, 杜博, 温馨. 国有企业数字化战略变革:使命嵌入与模式选择——基于3家中央企业数字化典型实践的案例研究[J]. 管理世界, 2021, 37(11): 137-158; 10. [QI Yudong, DU Bo, WEN Xin. Mission embeddedness and pattern selection of digital strategic transformation of soes: A case study based on the typical practice of digitalization in three central enterprises[J]. Management World, 2021, 37(11): 137-158; 10.]

[39] 余浩, 陈劲. 战略导向、互博意愿与产品创新绩效关系研究[J]. 科研管理, 2012, 33(5): 1-7. [YU Hao, CHEN Jin. The relationship among strategic orientation, willingness to cannibalize, and radical product innovation performance[J]. Science Research Management, 2012, 33(5): 1-7.]

[40] 张媛, 孙新波, 钱雨. 传统制造企业数字化转型中的价值创造与演化——资源编排视角的纵向单案例研究[J]. 经济管理, 2022, 44(4): 116-133. [ZHANG Yuan, SUN Xinbo, QIAN Yu. Value creation and evolution in digital transformation of traditional manufacturing enterprises: A longitudinal case study based on resource orchestration[J]. Business and Management Journal, 2022, 44(4): 116-133.]

[41] 朱秀梅, 刘月. 企业数智转型能力形成机理——基于海尔集团“知行合一”的单案例研究[J]. 经济管理, 2021, 43(12): 98-114. [ZHU Xiumei, LIU Yue. The formation mechanism of firms’ digital intelligence transformation ability: A single case analysis based on knowledge-action oneness in Haier[J]. Business and Management Journal, 2021, 43(12): 98-114.]

[42] YIN R K. Case Study Research: Design and Methods[M]. London: Sage Publications, 2013.

[43] LANGLEY A. Strategies for theorizing from process data[J]. Academy of Management Review, 1999, 24(4): 691-710.

[44] EISENHARDT K M, GRAEBNER M E. Theory building from cases: Opportunities and challenges[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 25-32.

[45] TOMMASO R, ANTONINO V, STEFANO B. Institutional complexity in turbulent times: Formalization, collaboration, and the emergence of blended logics[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(4): 1253-1284.

[46] 唐健雄, 李春艳, 孙桥,等. 基于扎根理论的酒店数字化转型影响因素研究[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 151-162. [TANG Jianxiong, LI Chunyan, SUN Qiao, et al. Research on influencing factors of hotel digital transformation based on grounded theory[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 151-162.]

[47] HYNES N. Corporate culture, strategic orientation, and business performance: New approaches to modeling complex relationships[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2009, 76(5): 644-651.

[48] 焦豪, 杨季枫, 应瑛. 动态能力研究述评及开展中国情境化研究的建议[J]. 管理世界, 2021, 37(5): 191-210. [JIAO Hao, YANG Jifeng, YING Ying. Dynamic capabilities: A systematic literature review and an agenda for the Chinese future research[J]. Management World, 2021, 37(5): 191-210.]

[49] 易加斌, 张梓仪, 杨小平, 等. 互联网企业组织惯性、数字化能力与商业模式创新: 企业类型的调节效应[J]. 南开管理评论, 2022, 25(5): 29-42. [YI Jiabin, ZHANG Ziyi, YANG Xiaoping, et al. Internet enterprise organizational inertia, digital capability and business model innovation[J]. Nankai Business Review, 2022, 25(5): 29-42.]

[50] 杜勇, 曹磊, 谭畅. 平台化如何助力制造企业跨越转型升级的数字鸿沟?——基于宗申集团的探索性案例研究[J]. 管理世界, 2022, 38(6): 117-139. [DU Yong, CAO Lei, TAN Chang. How does platformization help manufacturing companies to bridge the digital divide of transformation and upgrading? An exploratory case study based on Zongshen group[J]. Management World, 2022, 38(6): 117-139.]