开放生境下野生动物旅游中人与动物关系的重构

2025-02-15唐若桐尹铎

[摘" " 要]城市是人与野生动物共享的栖居之所。该研究以昆明海鸥旅游为案例,运用深度访谈、参与式观察等方法,深入分析了在城市开放生境下野生动物旅游中动物劳动与围绕动物劳动开展的社会实践。研究发现:1)海鸥通过新陈代谢劳动和生态劳动奠定了海鸥旅游的实践基础,通过情感劳动创造了商业价值;2)野生动物旅游的实践过程展现了旅游营造与动物劳动的相互关系,一方面人类会根据动物劳动习惯改造旅游活动与空间,另一方面动物虽然基于自身目的性劳动,但会适应人类环境,并改造自身习性;3)不同于其他边界明确的野生动物旅游,昆明的海鸥旅游打破了物理的边界,此时,旅游背后的人类操控转向更加隐秘的形式。在积年累月的互动中,人类与海鸥群体已紧密地相互嵌入,这对空间、人类、野生动物三者都造成了潜在的风险。研究从开放生境的空间维度和动物劳动的研究视角,丰富了野生动物旅游研究的相关成果,为未来的管理实践提供了案例情景,也为共建人与动物生命共同体提出了来自旅游学科的解析。

[关键词]野生动物旅游;开放生境;动物劳动;昆明海鸥;人鸥关系

[中图分类号]59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2025)02-0136-13

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2025.02.010

0 引言

随着2021年在昆明召开联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(the 15th Conference of the Parties,COP15)与《昆明宣言》的发布1,一系列标志性事件凸显了中国2050年全面实现“人与自然和谐共生”愿景的强烈决心。不同于过往的COP大会立足于保护本身来探讨生物多样性问题,《昆明宣言》强调在自然、经济、社会等多维度全面建设地球生命共同体,而且创新性地将生态文明写入倡议。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,更是为深化生态文明体制改革、全面推进美丽中国建设指明了前进的方向。如何系统性地理解人与自然之间的关系,尤其是人类、社会和生物圈之间难以割裂的关联性,已经愈加重要[1]。野生动物旅游具有重新构建人类与自然世界联系的巨大潜力[2],有助于提高人类对自然的内在价值的认识[3]。人类无法与生俱来地理解动物的想法,但可以通过观察和接触等实践来建立对动物的理解与共情,从而达到与自然界的和谐共生。野生动物旅游为人们感知自然提供了良好的契机与环境,它广泛地涵盖了人类对自由放养和圈养的野生动物的观赏与互动行为,比如在野象谷观赏亚洲象[4]、在广州鳄鱼公园与鳄鱼合照[5]、在非洲草原上狩猎[6]等。实际上,野生动物旅游已然成为人类生活的重要部分。相较于精心的设计与安排,在广阔的开放空间中开展的野生动物旅游更让人难以察觉自身的旅游参与。

在一些著名的旅游地,野生动物已经形成难以忽视的规模化景观,成为游客互动的对象,甚至成为游客专程到访的理由,如梅花鹿已成为日本奈良打造和谐城市形象的典型[7]。除专程前往特定地点的旅行外,与野生动物的偶然邂逅也能造就难忘的旅游体验。如可可西里的孤狼、川藏线的旱獭以及新疆的赤狐因经常被过往游客和司机投喂,在遇到车辆路过时,已经习惯性地做出摇尾巴、露肚皮等示好行为。它们在网络上快速蹿红,成为游客积极寻找、打卡拍照和投喂的对象。在这些案例中,无论是已成壮景的鹿群还是偶然邂逅的孤狼,虽然它们表面上以“野性”与“自由”的状态生活在原始栖息地中,但旅游活动对他们的改变却在真实且剧烈地发生着。伴随着接踵而至的游客,野生动物旅游逐渐形成,此时旅游的边界也在被悄无声息地打破:野生动物旅游已不是单纯地在动物园、自然保护地等固定地点进行观看的传统认知的旅游形式。人类的凝视与投喂干扰着野生动物的生活节律与行为生态;野生动物也被动地纳入因人类旅游需要而渲染的图景之中。在完全开放的生境中,野生动物推动了地方旅游业的发展,但是在人类的干预下,鲜有研究关注到野生动物为旅游业提供了隐蔽而精巧的劳动。因此,我们必须质疑野生动物是否真的在“自然而然”地服务于旅游的发展,或者这是否仅是人类对其行为的一种利用和误解;如何确保野生动物旅游中形成一种互利而可持续的关系,而不仅仅是单向地干预和利用。

为了解决这些研究问题,本文以昆明的海鸥旅游为研究案例,展示开放生境下的野生动物旅游。该案例完整地呈现了开放生境、野生动物规模化与持续的旅游吸引力等典型特征。通过关注海鸥的行动,本文可以补充开放生境下动物参与旅游的实证经验。此外,从旅游的视角来观察普遍存在于国内许多水域却仅在昆明被热烈追捧的海鸥,有利于发掘非特有的景观在特别的营造模式下如何形成有特色的野生动物旅游产业,由此进一步探讨开放生境下的野生动物旅游中,人类与动物间关系的多面性,为深入理解人与自然和谐共生提供来自旅游学科的贡献。

1 文献综述

1.1 野生动物旅游与动物劳动

野生动物旅游一般指围绕非家养或非驯养[8]的动物开展的旅游活动,其发生环境通常为野外自然环境或圈养环境[9]。20世纪末,专有名词“野生动物旅游”被提出后,大量学者开始构建野生动物旅游的研究体系[10]。野生动物旅游研究围绕人类的旅游行为可被归结为不同类型,且基本遵循类似逻辑——游客为主动消费者,野生动物为被动参与的商品。以野生动物本身为核心关注点的旅游研究较有限,更多研究仍集中关注人类旅游行为的不同角度,比如,野生动物旅游中的消费、管理、情感等,游客满意度[11-12],游客体验[5,13],游客认同感[14-15]等。实际上,在开放生境的旅游活动中,进一步思考动物的能动性、参与方式以及作用后果,是实现人类与生态共繁荣愿景的应有反思。

学界持续追索着人类与野生动物共居的范式。国内有研究超越了自然性与人类主体性的二元分类,基于对野象谷数年的追踪,构建了人类和非人类共同参与塑造的空间内跨物种关系构成的行动者网络[16],认为动物能动性是构筑共同行动网络的重要基石。Edelblutte等提出,动物的能动性体现在它们在特定情景下的适应性及其行为影响保护和管理的结果的能力,而这些行为由动物的生活经验、个体性、社会性发展而来[17]。具体而言,动物具有反思能力,它们可以通过过往经验规划未来[18];动物具有适应力,它们面临变化时可以应变[19];动物拥有群体的社会学习能力,群体内部能够共享信息并影响实践结果[20]。因此,动物在旅游业中的作用不同于稳定的物质商品,它们拥有主观的思想变化、应对外界变化的适应力以及整体改变的能力。

动物劳动的概念为本研究观察野生动物在旅游业中的能动性与主体性提供了一个新的视角。传统的马克思主义研究中,社会必要劳动时间是以商品生产为中心,而生产活动仅限于人类的参与[21],动物被排除在价值创造的过程之外。当代商品生产中,麝香猫通过消化使咖啡豆增值,这表明动物能够通过生产活动创造价值,同时也为商品增值创造条件[22]。因此,动物劳动一方面超越了马克思对劳动与生产的研究限制,因为动物切实地参与了劳动实践的过程;另一方面也表明动物构筑了以商品生产为中心的逻辑,它们不可避免地进入了人类社会以及旅游产业的价值生产过程。因此,本研究既关注野生动物旅游过程中的动物劳动本体,也关注使动物劳动符合人类的价值生产逻辑的行为与条件。

在探讨动物劳动之前,了解动物劳动与人类劳动的明确区别是有必要的。正如对动物能动性的论断,动物劳动不能被简单视作人类劳动的延伸。通过对比爪子和手,Haraway指出,人类劳动与动物劳动之间必然存在天然的差异[23]。在野生动物旅游的场景中,尽管资本试图将自然尽可能多地纳入其运行轨道,但动物劳动的目的和功能是固有的,不以外部影响为转移[24]。在动机上,动物劳动是为了营造更好的生长环境,而不是一种制造活动[25],也不遵从人类劳动的收益计算方式。在时间管理上,动物劳动的依据往往是自己的身体运动和新陈代谢,而不是人类工作时间的划分。在生产过程中,动物的劳动也缺乏主观意识、劳动目的[26]与分工意识[27]。在生产结果上,动物可以不完全依靠数量的累积实现增值,它们可以通过特殊的体魄或个性增加产出,这被称为壮观累积(spectacular accumulation)[22],如老虎依靠个体的体型庞大而非群体数量即可达到威慑猎物或吸引游客的效果。这些差异构成了动物劳动的清晰边界,即动物劳动是围绕着自身成长需求与生长规律展开的行动。

多方面的研究已经证实,要实现动物劳动的商品化需要人类的介入与互动。在新陈代谢的过程中,动物实现了身体的生产劳动[28],如母鸡下蛋。但是在人工养殖场,人类可以通过控制母鸡的饲料或生产环境辅助动物制造出满足人类需要的消费品[26]。正如马克思提出,在人类使用中实现来自自然的价值[29]。动物还可以为人类提供情感劳动,它们通过身体与人类互动参与资本的运行[27,30],在触摸、观赏、喂食等行为中,动物以有形的身体产出无形的商品。比如,在以猫为主题的消费空间中,品种猫以慵懒的姿态、柔软的皮毛、漂亮的品相为顾客提供愉悦与满足[31]。多样的劳动形式体现出动物在人类社会的生产过程中的高度参与[32],但这些场景往往局限于人类介入较明显的场所,有明确的模式和目的,而在更大尺度的空间范围内,人类与动物劳动的互动关系例证仍然非常有限。

1.2 野生动物与人类的互动关系

尽管人类与非人类对应城市与自然的地理二元边界逐渐消弭,但人类与非人类关系的二元主义开始以更隐秘的对比形式出现。有研究者基于西高止山的人象互动指出二者关系内在的冲突和共存的二元连续体,冲突出现于人对动物的敌对态度,但同时人类的信仰、共同生活的经历等因素也可能让人类视动物为兄弟甚至神灵以接受共存的关系[33]。人可以利用动物的异质化特征创造商业价值,如在印度,狮子被迁入某公园后,周围房价了上涨3倍,动物被用于激发投资者对旅游业的兴趣[34]。在另一些案例中,人与动物可以组成合作共赢的工作搭档,海狸在美国加州与当地居民共同建造社区堤坝,通过自身劳动赢得了加州政府官方认可的空间使用权,人与非人类动物协作的理想社区随着多物种生活的建立而被逐步构筑[35]。实际上,这些研究足以证明人类与动物的关系交织紧密,且突出了野生动物深刻地影响着人类社会的经济或环境发展动态。换言之,共存和冲突并不矛盾[36],相反,冲突长期存在于野生动物和人类的动态胶着中,利用和合作之间也总是存在弹性的空间。在旅游业中,这种弹性促进了生命共同体的形成。探究动物与人类各自的劳动过程有利于扩展对于非人类能动性和主体性的认知。

动物与人类的紧密关系是建立生命共同体的前提,但也带来了道德的隐忧。人类与动物处在不平等的关系中且人类常处于支配地位。工作中的动物时常被资本控制甚至被施以暴力,其劳动价值受人类设定的使用价值制约,其生产的过程与环境常被质疑是对动物福利的伦理挑战[29]。有研究者指出,圈养动物的情感劳动充斥着不对称性,动物无法遵照自己的意志参与劳动[26]。不对称性是人类与动物关系的当下状态,也是人类与自然二元分化在动物劳动中的隐喻。此外,研究者已经意识到圈养生境对动物福利的损害,如动物表演背后的残忍现实被持续披露,包括斗牛比赛以每年约25万头公牛的死亡为代价[37],绳子、牢笼以及药物将动物囚困在表演娱乐业中不得脱身。研究者提出,旅游业不能再忽视公众对使用动物的批评,近年来,马戏团、圈养海豚馆、斗牛比赛的减少响应了动物保护的趋势[38]。这种不对称性不仅体现在圈养动物的劳作中,也体现在开放生境中。但开放生境所表征的原生态与无拘束的空间意象,巧妙地隐匿了在此空间互动时人与动物的地位不对称性,而这正是本研究关注的重点所在。

在野生动物旅游中,动物既是被观赏者也是生产者,它们基于自身属性参与了旅游生产的过程,有别于传统的被动的无生命的“货物”角色。在地球生命共同体的展望下,研究者需要思考动物在野生动物旅游以及背后的政治经济发展过程中如何成为主体或积极参与者[39]。同时,应当意识到,在开放生境中,野生动物旅游行为受到的约束是微小的,人类难以平等且主动地将动物视为应该被保护的对象,此时,人类容易忽视自身介入自然的方式[2]。通过运用动物劳动的概念,本研究试图从两个方向来展示开放生境中野生动物旅游中的人与动物的纠缠:1)动物如何在开放生境内参与旅游实践;2)人类为了不同利益诉求如何改造自身及生境以迎合动物劳动的需要。本文试图通过城市空间内的野生动物旅游探讨人类社会与动物劳动间的多维度关系以及多样的形态,为建立地球生命共同体提供旅游学科的理解。因此,本文从动物劳动的视角出发,对开放生境中野生动物旅游的价值生产机制、实践演进过程与产出展开讨论。

2 研究方法

2.1 案例地情况

海鸥在广义范围上是包括红嘴鸥、棕头鸥等40余种鸥类的统称,也是昆明市民与游客对其最常见的称谓,本研究将沿用此称谓。海鸥属冬候鸟,1985年11月首次进入昆明城区,自此每年10月飞抵,次年3—4月离开,20余年到访从未间断。近10年来昆明的海鸥数量稳定在4万只左右,它们分布在约60个栖息地中。其稳定的来访和壮观的规模推动了昆明以观鸥、摄鸥、喂鸥为主要活动的海鸥旅游。

本研究以云南省昆明市的海埂大坝、翠湖公园为案例点。海埂大坝是位于滇池沿岸的公共空间,游客可凭栏远眺西山;翠湖公园是位于市中心的开放式公园,两个案例地车程距离约40分钟。据统计,2023年来昆明的海鸥总数约为40 700只,其中,海埂大坝和翠湖公园分别聚集11 000余只和2000余只1,分别是滇池周边和市中心区域之最,因此,海鸥旅游在两个案例地形成了显著的规模,是游客喜爱的昆明观鸥圣地。

2.2 数据收集与数据分析

研究者在2016—2022年前往昆明海埂大坝及翠湖公园进行了5次实地调研。考虑到游客数量及野生动物习性会因为天气变化,研究者挑选了阴雨天、晴天等不同天气状况前往两个案例地调研,观察不同情况下海鸥、游客以及景区管理者的不同状态。本研究主要运用了参与式观察以及半结构化访谈两种研究方法。

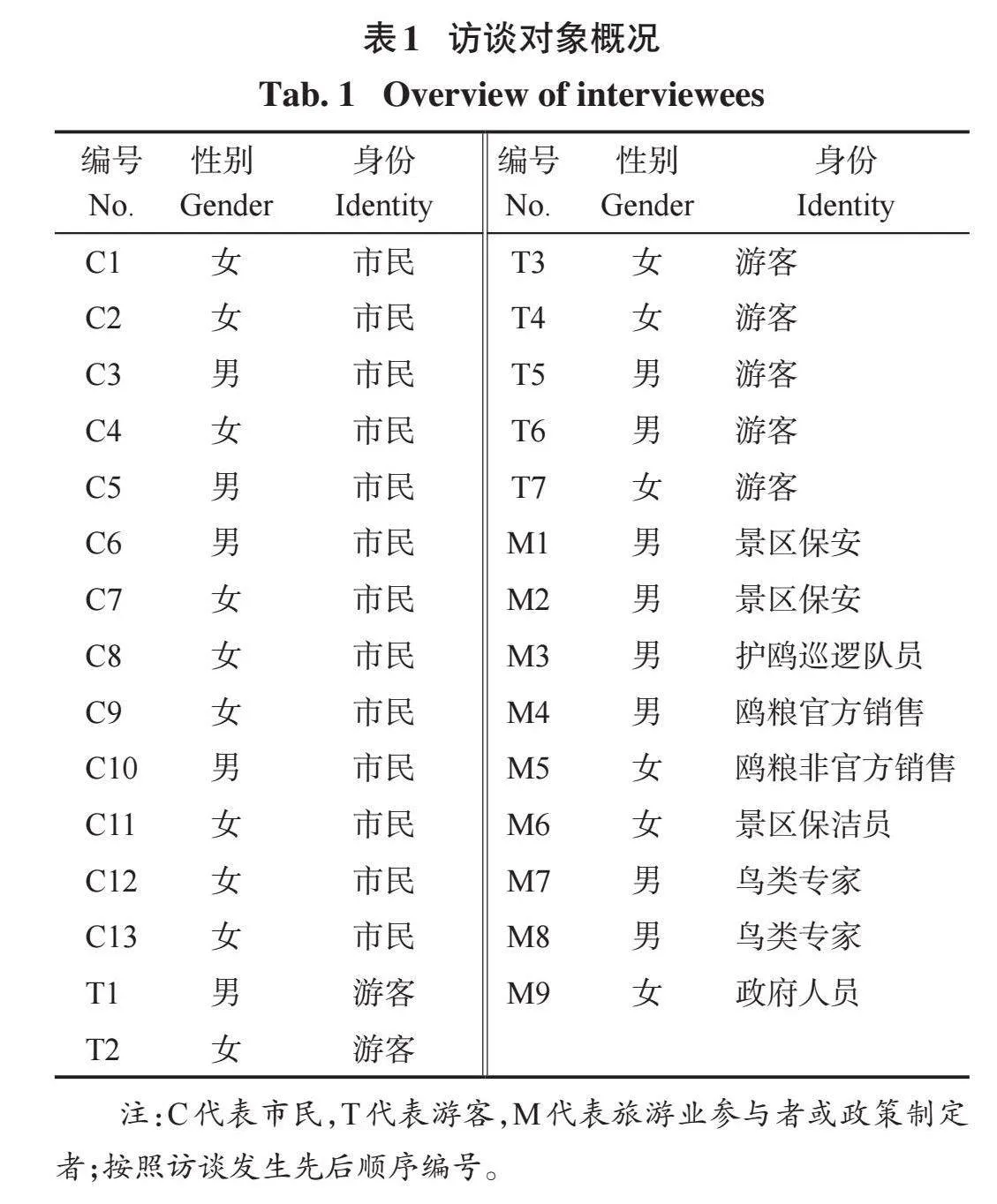

参与式观察主要关注海鸥的状态,游客与海鸥的互动方式,景区管理者如护鸥巡逻队、保安等的管理态度以及各种经济参与者如鸥粮官方分销商、私人贩子的经营状态。以游客的身份参与了多次投喂海鸥及与海鸥合影等活动,其间摄录了海鸥飞翔、走路、站立、游泳、取食、与游客互动等身体姿态。为了获得更为深入的信息,研究者对7位游客、13位市民及9位海鸥旅游相关从业者进行了半结构化访谈。研究者于2017年、2019年、2021年冬季开展针对市民和游客的访谈,于2018年春季对景区旅游相关人员、专家、政府工作人员进行了访谈,于2022年补充访谈了政府工作人员。访谈对象信息编码见表1。

在研究样本分类中,游客特指非常住昆明主城区的旅游群体,市民是指参与海鸥旅游的本地游客。对市民的访谈主要侧重:1)在昆明生活数年间对海鸥旅游的感受和看法;2)海鸥对昆明的城市形象以及个人的地方认同感的影响。对游客的访谈多发生于旅游行为完成后的1小时内,问题主要集中于:1)参与海鸥旅游的感受与动机;2)海鸥不同表现产生的吸引力与原因。对景区工作人员的访谈围绕两方面展开:1)海鸥的日常行为和受人类影响的程度;2)工作内容以及相关政策。对鸥粮销售者的问题包括:1)消费者的购买习惯及原因;2)与鸥粮厂、政府的互动情况。为获取自海鸥进入昆明以来的详细资料,研究者与两位从事海鸥研究的著名研究专家以及一位政府相关部门负责人分别进行了1.5小时以上的访谈,话题涵盖了海鸥的习惯、管理策略以及对城市开放空间的影响、海鸥旅游的形成过程与风险预判、旅游行为对海鸥的影响等多个方面。在征得受访者同意后进行了记录或录音并在后期进行整理。

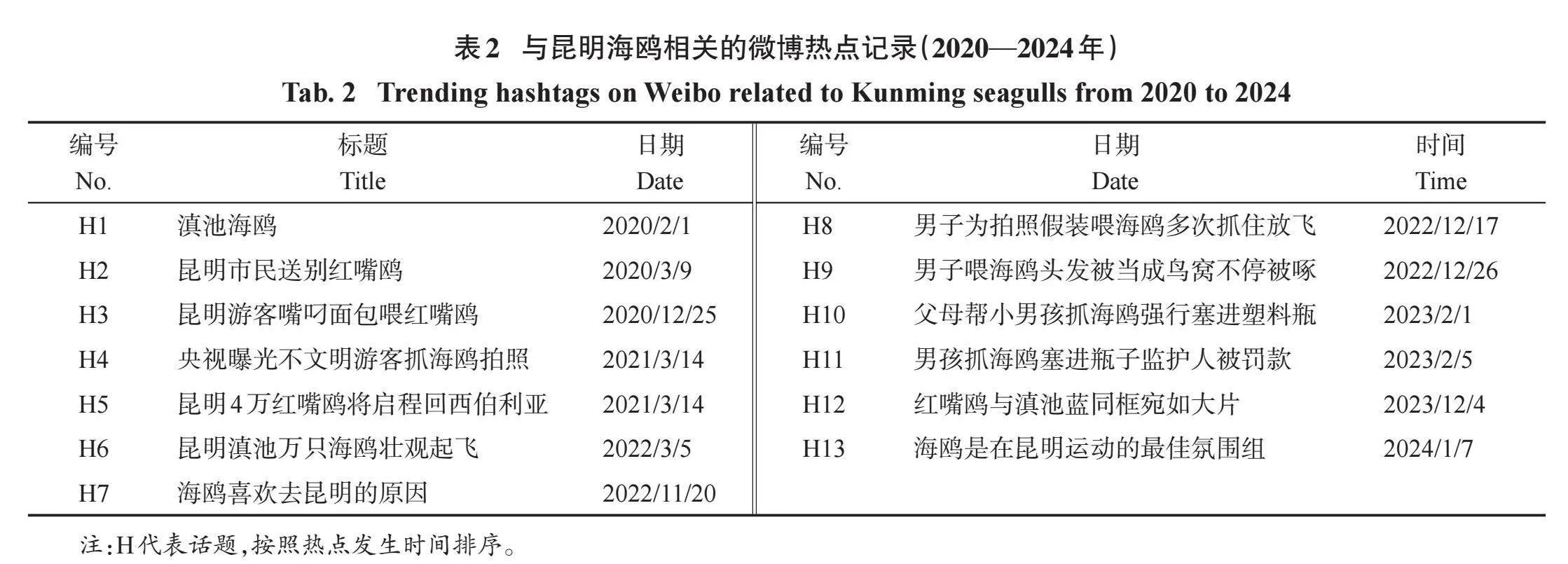

除了通过参与式观察与访谈得到的数据外,媒体宣扬和符号营销在价值营造中常担任重要推手[26]。研究者积极地关注社交平台上与海鸥相关的信息,如专门报道昆明本地新闻的微信公众号“都市时报”和“云南网”等,每年冬天抓取和梳理海鸥相关的微博热点,寻求在较长时间段内持续地追踪海鸥相关的报导,以尽可能全面与深入地了解海鸥旅游的运作体系、变化、受众体验以及不同主体间的协作或制衡关系(表2)。

3 研究结果

3.1 邂逅动物劳动:不同时空间中的跨物种关系

动物劳动在旅游产业中的价值转化以邂逅为起点,邂逅是跨物种异质纠缠时价值生成的过程,在这个过程中,动物的身体、行为与精力对那些将其作为商品呈现或交易的历史与物质关系产生影响,并构成了这种关系。作为动物劳动实现旅游商品化的契机与核心[32],邂逅在不同的参与者或关系中有不同的表现。

动物劳动的生产、交换和消费的时空折射出它们在运动中执行的功能[40]。海鸥作为积极的旅游参与者,往往与消费者邂逅于公共空间。邂逅的起点主要分为3种:视觉、互动与接触。游客与海鸥首先是人类视觉与非人类身体的邂逅。海鸥洁白的身体、橘红的鸟喙、舒展的双翼以及翱翔的姿态都给游客带来关于自由的强烈想象,这对将游客带入对自然的消费渴望中十分重要。这份自由与游客对云南慢文化的旅游想象恰好重合,邂逅引发了游客的情绪反应。本地诗人于坚通过诗句“来去无踪 美丽 灿烂 明快 自由自在”[41]表达了海鸥的身姿承载的精神感受。开放空间中动物的情感劳动甚至在不需要触摸的刹那间就已经开始。欲望可以结合流动的且本质零散的物质,并将其重新拼装成发展的驱动力[42],只要人类与动物处于同一时空,异质化的邂逅与纠缠随即开始。

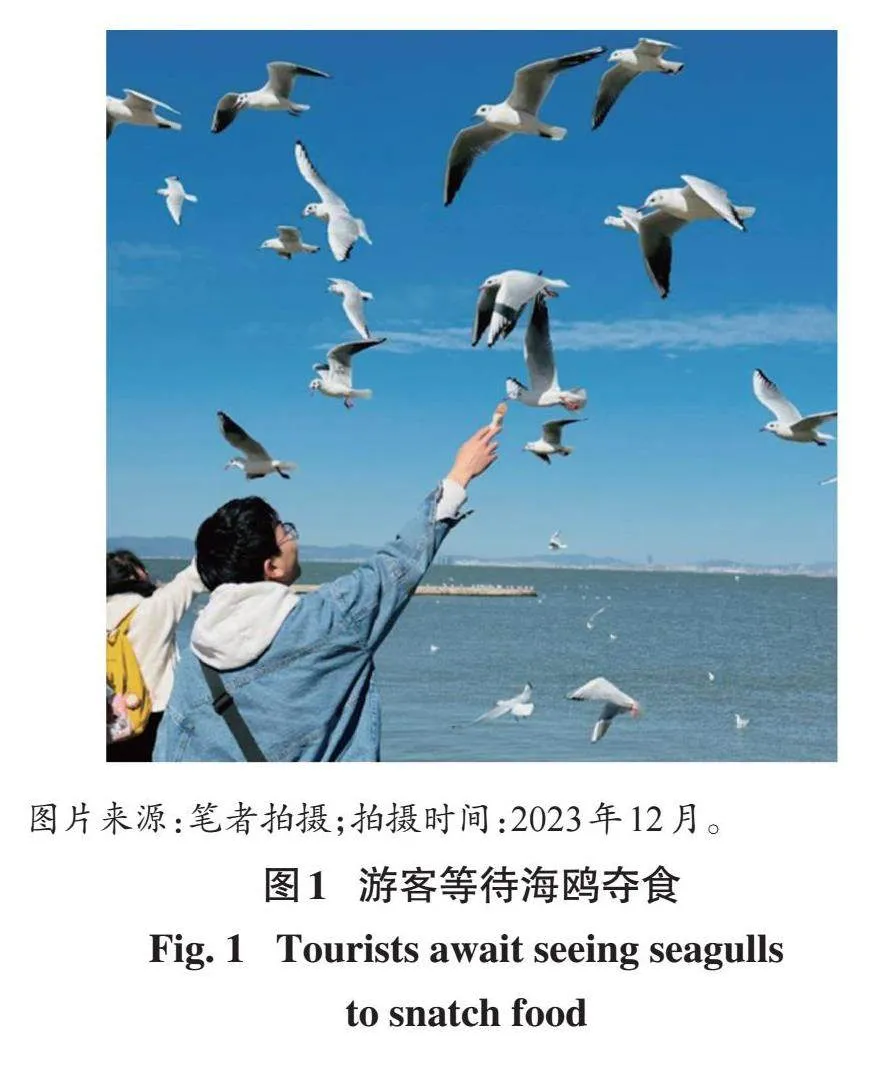

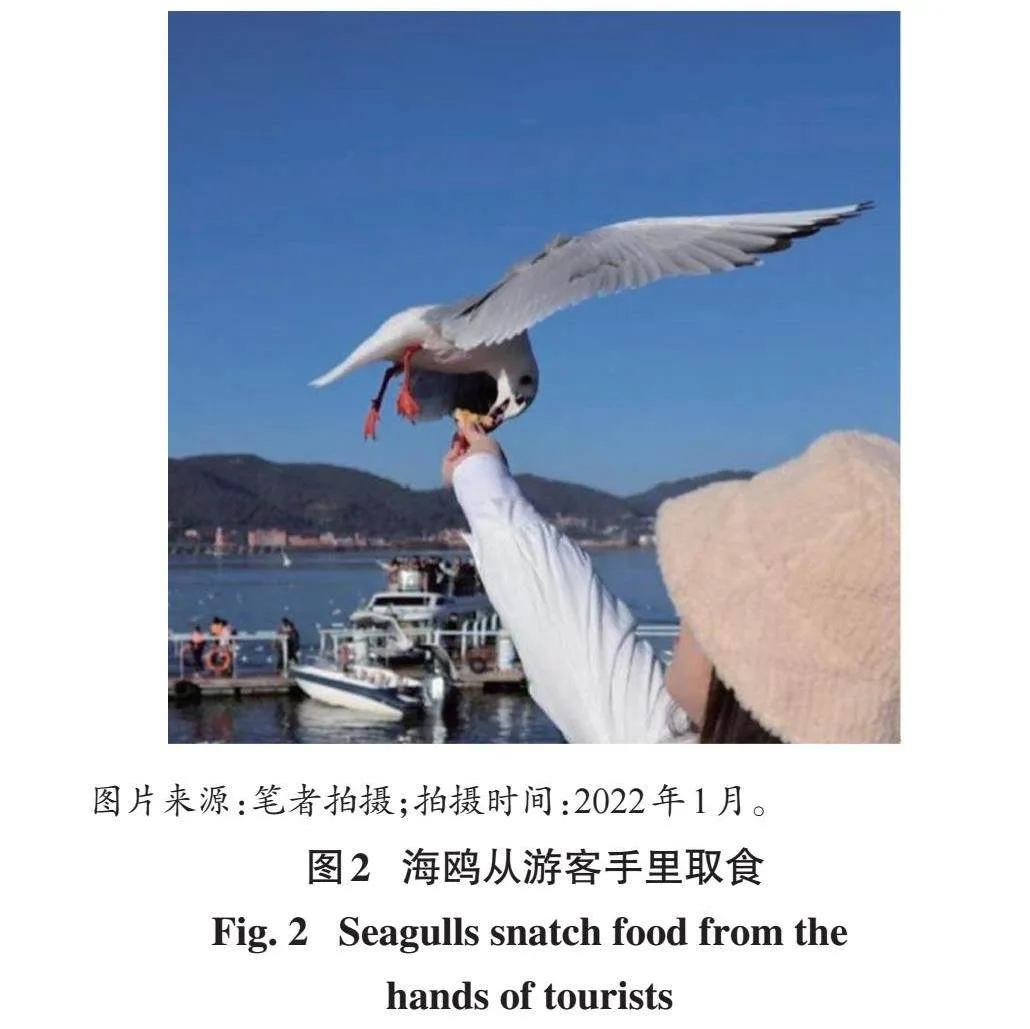

动物的活动与本能构成了旅游关系且直接影响着旅游活动的吸引力。尽管触觉体验被认为是通常发生在圈养背景下的基于动物身体的消费[43],但人类对在开放空间的海鸥也有强烈的接触体验渴望。鸥粮是人类吸引海鸥的工具,海鸥基于自身活动和觅食本能参与了所处环境中的旅游关系。研究者在海埂大坝观察时发现,游客常忘我地对海鸥高呼并挥动双臂,希望海鸥可以在快速掠过时带走手中的鸥粮(图1)。尽管鲜有海鸥会深入人群探取食物,但游客对于这样的身体实践依然乐此不疲。游客也常将面包放在掌心,或将鸥粮放在自己的帽子或肩膀上,更有甚者高仰着头并将鸥粮叼在嘴里,目的都是希望海鸥可以与自己有亲密的互动,最好拍下一张猎奇的照片,以展示一场“激情四射且令人向往的邂逅”[27](图2)。因此,与海鸥合影的服务项目应运而生。拍照商人一般会帮助游客攀爬栏杆,站得更高以获得海鸥的青睐,甚至会为游客提供自己准备的含有更多鱼虾的鸥粮以提高拍照成功率。海鸥的每一次夺食都是游客畅爽旅游体验产生的源泉,海鸥的身体魅力促成了富有魅力的旅游场面。

动物的响应动作满足了游客对亲近自然的渴望。游客特别希望看到海鸥能够对自己兴奋的投食行为有所呼应,俯冲夺食、群鸥竞相抢食等刺激场面尤其让游客获得极佳的游玩感受,反之,则会令游客产生失落甚至厌恶的体验情感。“我去的时候海鸥都在睡午觉,营业时间比较短,因为大家都吃饱了,以前不是中午去的时候就飞起来特别爽……小伙伴也说中午鸟太少了,他自己看两分钟都没有兴趣了。”(T7)游客期待落空背后的核心矛盾是海鸥旅游与海鸥觅食的挂钩。觅食是海鸥的生理需求,仅取决于它们的饱腹程度。海鸥虽然构成了海鸥旅游的核心吸引力,但其参与目的是维持新陈代谢,它仍然秉持着劳动的固有目的[24]。海鸥在越冬期间需要获取大量食物来保证长久且快速的飞行所需的能量[44],接受人类投喂是它们个体生长过程中的实践活动,但海鸥旅游将动物的生长实践建构为旅游互动。动物劳动取决于它自身的意向性和功能性,而非任何的外部设计。因此,海鸥与人类互动的目的是建立生长条件、储存能量以返回其夏季属地,而非创造旅游的互动景观。游客的消极感受也反驳了研究在人与动物关系的讨论中对动物主体性的边缘化思维。动物的“怠工”主导了人类的体验,这在事实上否认了人与非人类的互动是人主导的单向行动的观点[45]。

动物劳动有自我的时间性,比如海鸥通常会在早晨8:00左右陆续抵达翠湖公园,又在下午17:00左右离开[46],之后回到滇池外海夜宿[47]。值得注意的是,动物劳动不是封闭的自我行为,而是嵌入动物栖息的环境中。在雨天,案例点游客稀少,海鸥或持续盘旋吸引注意或逐食水面残渣,也会因为食物来源缺失而提前返回栖息地。“没有人喂海鸥的话,翠湖这边有些走得早。”(M1)而晴天游客密集时,食粮丰富,海鸥则会遵循劳动的时间规律。因此,旅游行为构成了海鸥的生存场景之一,并影响着其劳动的时间性。当人类对动物的生长条件产生影响时,动物的行为节律也会随之调整。鸟类研究者溯源到贝加尔湖调查时发现,海鸥会在人类距其巢穴10 m左右时发出尖叫警告入侵者[44],这与海鸥在昆明越冬期间与人类近距离接触形成了强烈反差。通过对自身的时间管理,动物开始作为“演员”适应旅游活动。

海鸥旅游本质上是围绕着海鸥觅食需求和过冬习性营造的“一期一会”。尽管海鸥不是昆明独有的物种,而昆明的海鸥旅游却独树一帜,追溯其身后的逻辑与途径可以为野生动物旅游与城市空间的融合提供不同的思路。

3.2 营造动物劳动:壮观的海鸥旅游

海鸥不是为了旅游业而诞生的存在,它在旅游业中的劳动需要契机和铺垫,人类推动了旅游产业迎合动物的劳动,但必须强调的是,海鸥的动物劳动仍是海鸥旅游的核心构成,当失去了海鸥的劳动,整个旅游行动将不复存在。海鸥从数百只增长至数万只,为城市开放生境中打造野生动物旅游提供了一个壮观的案例。这个案例既是海鸥劳动的贡献,也是人类旅游营造的成果。海鸥劳动实现产业化和旅游商品价值增值有3个重要的过程:第一,政府为海鸥的劳动创造有利条件和舒适环境;第二,海鸥获得了特殊的城市居民身份,并被置于需要保护的特殊地位;第三,符号化与营销手段提升了海鸥动物劳动的旅游魅力。三重动力推动昆明观鸥旅游在数10年中螺旋前进,并创造了海鸥的候鸟属性与城市身份的杂糅。稳定的、庞大的海鸥种群为开展城市野生动物旅游奠定了基础,也是使昆明从众多冬季有海鸥的城市中脱颖而出的关键。

通过为动物的新陈代谢劳动创造条件,人类将动物纳入旅游业之中。昆明政府抓住海鸥冬季需要储存脂肪的生理需求,通过定时定点投喂、提高投喂频率等措施创造海鸥喜欢的觅食环境,维护海鸥种群规模稳中有增,为地方旅游创造了固定的季节性资源。M9列举了昆明政府多方面的投入,如“我们为海鸥设立的专项财政资金从3万元提高到50万元了……官方鸥粮投喂点是根据海鸥踪迹每年在变化的,每天都是标准的投喂量和明确的负责人,是专人、定点、定时的。”2023年,昆明市继续设置了62个义务投喂点。

动物的生存偏好可以影响城市管理政策的设定。意识到鞭炮声会对海鸥造成惊吓后,政府及时调整了管理策略,发布了正式通告。“……不准向海鸥投喂有毒、有害食物……不准在滇池……等海鸥栖息、觅食集中的地段燃放鞭炮。禁止在翠湖公园……等海鸥常出没的区域鸣笛。”(《昆明市人民政府关于进一步严格保护海鸥的通告》,1992年)2022年,18名昆明市人大代表首次提出,应就红嘴鸥的保护和市民游客观鸥的相关管理工作进行立法。2023年,昆明市人大常委会正式通过了《昆明市文明观赏红嘴鸥的规定》。这是全国第2例单一野生物种保护的“小切口”立法。该规定确立了投喂和观赏行为许可范围,明确处罚力度,“有故意侵扰、惊吓、驱赶、伤害红嘴鸥行为的……处50元以上500元以下罚款”1。此外,昆明的海鸥聚集地随处可见保护海鸥的宣传语,如海埂大坝的横幅“保护海鸥,共建和谐昆明”。在政治安排下,人类可以专门为动物服务。政府特设护鸥队联合公安沿海鸥的主要聚集区巡逻,通过政府威慑力减少海鸥受人伤害的潜在风险。在翠湖、海埂大坝这两个最有名的观鸥点,护鸥队每天持续巡逻。规章制度的设立将海鸥从野生鸟类变为需要爱护的对象、来访昆明的朋友,与已对支配非人类物种习以为常的人类主导城市空间的传统形成了强烈的反差。

总之,政府根据野生动物的劳动习惯和劳动目的设定了符合其需求的生长条件和生长环境,培养其在固定投喂点觅食的习惯,这一方面迎合了动物的新陈代谢的需求,另一方面,固定投喂更易于形成景观,“当海鸥习惯了在某个区域觅食,它们就会用自己的方式召唤同伴过来”(M7),随着时间推移逐渐形成景点。微观的政策管治话语将海鸥建构为需要呵护、喂养与关爱的特殊动物种群,强化了野生动物的珍贵性。在政府的运作之下,海鸥的过冬行为逐渐融入了昆明的城市旅游中。

动物的情感劳动在一定程度上是共同工作的体现,人类需要贡献将动物劳动转化为情绪的感知能力。市民是首先感知海鸥在城市中的情感劳动的消费者,在年复一年中,他们的个体情绪感知已经凝结成了集体的记忆。喂海鸥是昆明市民“与海鸥的约定”(C9),且逐渐演变为代际间的传递行为。“这是我第一年带宝宝来看海鸥,小的时候我妈妈也带我来过,后来和老公也来这里玩。”(C13)海鸥强化了市民对城市空间的感知,也增强了地方感与认同感。受访者认为,“昆明要是冬天什么都没有,只剩个大太阳,然后城市建设又差,好像突然来了这种生物,就会让大家觉得这个城市还好有活力。”(C10)市民作为海鸥旅游的最日常的参与者,其主人翁心态和与野生动物亲近的天性推动了动物劳动的在城市中的生产与增值过程。

超脱于观赏与互动的视觉触觉体验,海鸥的情感劳动能够不以物的形式传递。精心的安排放大了海鸥景观后,一系列基于符号与视觉的话语推广精致地包装了昆明的海鸥旅行。通过书写诸如地方标志、城市吉祥物等公共话语[48],海鸥深刻地嵌套在城市形象中。2022年,昆明面向群众征集并选出40个城市形象标识,约1/3的作品将海鸥作为重要设计元素,与鲜花、金马碧鸡坊等知名产业和传统景点共同组成昆明的城市形象。区别于投喂对象的身份,海鸥也被塑造成一个有感情的符号。人类对于海鸥能理解自身感情的遐想使它产生别样的吸引力。被称为“海鸥老人”的吴庆恒曾每日徒步前往翠湖,像呵护孩子一样对待海鸥——为海鸥取名、照顾受伤海鸥、节衣缩食也要投喂海鸥……他去世后海鸥在他的遗像前盘旋、鸣叫,久久不愿离开。老人的事迹传播开后,市民集资为“海鸥老人”在翠湖公园塑像。雕塑作为地方感凝视的焦点[49],无声地宣扬着海鸥“感恩”的属性和海鸥对昆明的城市归属感,从而实现了动物劳动的情感赋值,动物劳动的再生产就此循环。

媒体通过数年反复的追踪与报道烘托了昆明与海鸥亲密互动的社会氛围。部分报道借助专家话语打消市民的疑虑以进一步推动海鸥的地方化,如“红嘴鸥进城是好事还是坏事”“红嘴鸥从何而来”“红嘴鸥在昆明的数量和越冬习性如何”……数年冬日密集的舆论引导将市民对海鸥零星的基础认知上升为社会常识。在访谈过程中,每位市民都提到几乎每年都会看到海鸥来了的新闻,“我不用搜也会在日常生活里和社交网络上收到大量海鸥相关的信息。”(C8)常态化的海鸥宣传让市民像了解邻居一样了解海鸥,人鸥情谊的刻写提高了海鸥在公众想象中的地位,从“突然飞来的鸟”到“昆明的朋友海鸥”,海鸥身份的变化渐渐解构了城市空间内的人类-动物二元论。通过对海鸥的符号化与持续营销,海鸥成为昆明书写地方叙事的重要部分,帮助昆明向旅游市场展现生态、和谐的形象,并塑造了独具一格的旅游吸引力,而且当游客与海鸥在特定区域邂逅时,这种特殊的魅力达到了顶峰。

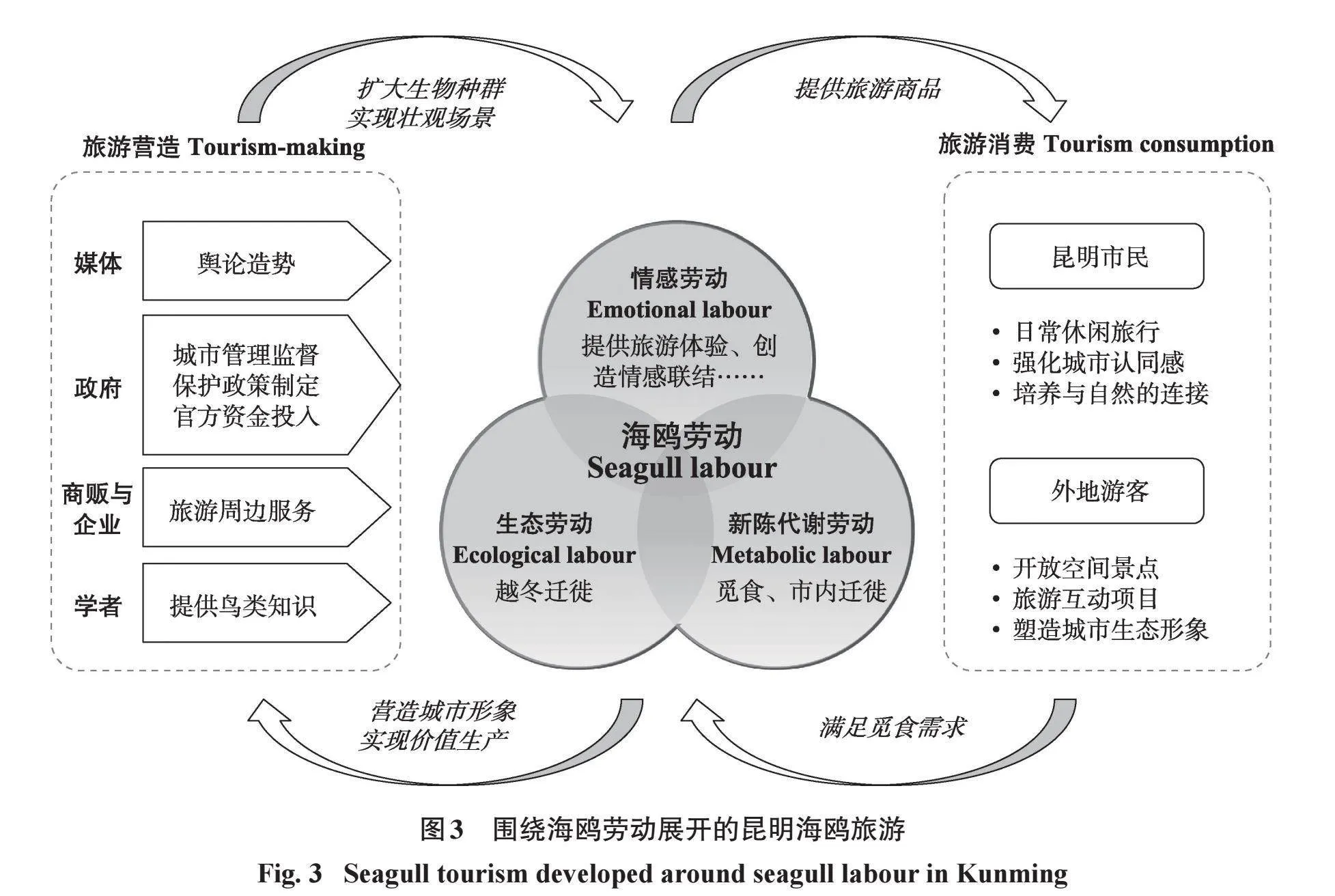

海鸥旅游以营造-生产-消费的链条呈现,其中,海鸥劳动是旅游生产环节的核心(图3)。通过梳理跨越40年的昆明海鸥旅游成型史,本研究认为,海鸥旅游是围绕以满足冬季迁徙鸟类的觅食需求为基础、建立在城市空间内多重角色投入上的动物劳动展开的。一方面,海鸥完成新陈代谢劳动带来的壮观刺激的互动场面使得观鸥、喂鸥等活动别具魅力,它们在与游客的双向互动中完成了消费环节的合作,即通过情感劳动生产了经济价值。另一方面,在更长久的旅游营造过程中,政府、媒体、小贩、拍照商人、学者等角色都在幕后隐形地推动海鸥与城市的融合,而融合的基础依然是海鸥的生态劳动与新陈代谢劳动。基于海鸥的候鸟属性和它们冬季往返迁徙的生态劳动,昆明和海鸥间被建构了一个相约冬季的永恒羁绊。动物在持续劳动时被卷入了人为构建的关系中,海鸥承担着投喂接受者和旅游生产者的双重身份。人类抓住海鸥的觅食需求,将海鸥在昆明觅食的难度降到最低,又为海鸥营造了安全无天敌的环境,这些看似完全善良无害的措施最终招引了超常规的海鸥,在海鸥的劳动展演中海鸥旅游应运而生,为利益相关者创造了多样的产值。

3.3 海鸥旅游的道德隐忧

海鸥成为活商品的过程持续地对不同主体产生吸引。在以投食为核心动作的邂逅中,利益相关者围绕商品不停角逐,而非人类的生存福利已经在被消费中与人类的博弈深度捆绑。海鸥旅游的发展起源于候鸟偶然地到来,又在人类数年对“完美”栖息地的营造中蓬勃,最终凝结为成群的海鸥与慕名而至的大量游客。海鸥在游客的簇拥下进行觅食、飞翔、休息等生物活动。人类操纵动物使其为己所用在动物旅游业中屡见不鲜,但开放空间和非消耗性旅游方式使海鸥旅游的伦理问题更为隐秘。城市以保护海鸥的原有生存环境闻名,但远大于正常规模的海鸥种群昭示着保护行为背后隐形的干涉。这些不易发现的伦理冲突将动物从不同方面置于危险的境地。

在被消费的过程中,动物的生存福利与人类的博弈深度捆绑,因此,人类行动者纠纷的消极后果最终仍需由处于弱势地位的动物来承担。在政府的授意下,云南省鸟类协会特意根据海鸥的食性以及营养需要研制了鸥粮的配方,并购买设备生产鸥粮。后来鸥粮的官方生产权在政府的主导下从协会移交到了昆明市林业局,这引起了云南省鸟类协会部分人的不满:“政府都是交给外面那些厂家生产,他们怎么会认真地放那些鱼虾,都是成本……我们不像他们(厂家)想赚钱,我们就是想单纯地保护海鸥。”(M8)政府选定的厂商在各大景点设立鸥粮销售摊,并按照提成发放工资。但这些得到官方认可的鸥粮分销商不仅售卖加了鱼、虾等满足海鸥营养需求的正规鸥粮,也公然地销售普通面包。鸥粮销售摊主M4认为:“面包虽不含鱼虾,但好拿啊,又不臭又不会弄脏手,相比起来鸥粮有鱼腥臭就不好卖,价格都是一样的话客人更愿意买面包。”实际上由于原料简单,普通面包成本低却难以满足海鸥的营养需求。且由于海鸥的庞大规模带来的食物需求,它们很难在有限的空间内寻找足够的天然食物,人工食粮是他们必然的选择。因此,海鸥必须被动地接受政府对鸥粮的安排,而在鸥粮生产与销售过程中任何环节的疏漏最终都会指向对海鸥健康的潜在影响。

圈养动物旅游常常备受指责,动物保护者质疑室内动物园里逼仄的空间、吵闹的人群以及以游客安全为目的的肉体伤害罔顾动物伦理与动物福利[50]。对于海鸥旅游而言,无论其所处的完全开放的生境,还是它与游客邂逅时自由自在的身姿与健康活力的身体状态,都让人很难将“操控”“训练”等强人类中心主义的行为与海鸥旅游相关联。人类通过投食影响海鸥是更为隐秘的后台操作,这在一定程度上呼应了动物伦理研究的观点——控制和训练动物的手段往往是在公共视线外进行的[51]。不同于物质牢笼的桎梏,供海鸥维持庞大种群生存需要的食物完全依赖人类。换言之,单一但轻松的觅食途径是海鸥的动物福利陷阱。如在新冠疫情初期,恰是海鸥在昆明过冬的时间,翠湖公园和海埂大坝一反常态的空荡让海鸥无食可觅。昆明市民在微博写道,“这可能是西伯利亚海鸥到滇池最懵的一年”“飞了6000 km,突然间没人喂了”,并配上仅有海鸥在海埂大坝的图片。最后结束这场昆明海鸥“饥荒”的是每天专程前往海埂大坝投放300 kg鸥粮的政府部门人员。当桎梏转而以投喂的方式婉转地约束动物时,城市野生动物所处的伦理险境常常受到漠视。显眼的牢笼内发生的动物福利侵害值得关注,而开放生境中野生动物的伦理问题也不应因其身处所谓“原始”的栖息地而被遗忘。

海鸥来昆40年间,持续的以鸥粮为核心的招引行为让动物群体难以抑制地膨胀,表面上的和谐景象掩盖了海鸥陷入的四重困境。第一,以海鸥旅游的运作逻辑的起点是动物的新陈代谢劳动,而供给新陈代谢劳动的鸥粮的质量被掌握在人类行动者的经济利益博弈之中,海鸥永远在利益链的下游被动地接受影响。第二,有限的自然资源无法供给非天然规模的海鸥,因此,海鸥的动物劳动缺乏韧性,外部环境的变动时刻将海鸥种群置于潜在的失序风险中。第三,基于海鸥的候鸟属性,旅游对海鸥的生物影响被认为只发生在有限的时间,实际上部分海鸥被发现夏天不再返回繁殖地,转而成为昆明的“留鸟”,这可能影响其长期的繁殖性能及繁殖地的生态系统[52]。第四,开放的空间和随意的来去掩盖了人为的操控,且在场所、方式以及时效的多重掩藏下,游客、市民、政府以及更多利益相关者无一例外地参与了将海鸥转变为半野生半城市化物种的过程。

人类盲目助长海鸥种群不仅影响动物本体,也改变了更长的生态链条和更广阔的环境。于周边环境而言,海鸥被证实在一定程度上会导致所在水域和沙滩水质微生物超标[53]。其冬迁期间,翠湖水域的藻类菌、潜在致病菌及粪便污染指示菌显著升高[54]。游客密集时近半投食落入水中,加之大量海鸥粪便,水面及水体受到不同程度地污染[55]。而富营养的水体由于藻类和耐污生物的增加,又为海鸥提供了更多食物源,对海鸥群体扩大起促进作用。已有实验结果显示,海鸥粪便中存在弯曲杆菌、李斯特菌等人类病原体[56],有学者检测了滇池中659只海鸥,其中19.9%为弓形虫携带者[57],这些都提高了潜在的健康风险。人与自然共生的风险与机遇并存,但人类应该明确其风险,并了解随之而来的责任。庞大的种群显然对旅游地的环境产生了威胁,甚至可能导致病毒快速传播,届时人类将矛头对准野生动物,野生动物的能动性却不足以抵抗人类的行动,人类与动物的关系可能随之回到不对等的状态。因此,在强调野生动物的名气的同时,也应设置恰当的管理措施以及相应的风险预案,尽量减少野生动物旅游的潜在风险。

4 结论与讨论

本文以海鸥旅游为例,分析了动物劳动在野生动物旅游中的能动性以及人类通过适应动物劳动特性来营造消费空间的过程,以消费与邂逅-幕后揭秘-道德反思的顺序追溯昆明海鸥旅游的发展与运作。

研究丰富了开放生境下野生动物旅游的研究成果,且从动物劳动的角度重新解读了野生动物旅游中人类与动物的关系。研究聚焦没有物理制约的生境下野生动物旅游的稳定开展与运作,弱化了边界对于旅游业发展的限制。通过对比开放生境的不同场景中游客体验与野生动物表现之间的直接关系,本研究认为,野生动物旅游的开展受动物劳动状态的影响,因此,有别于传统的单一人类感受视角,旅游业应该重视野生动物在劳动过程中的生产贡献,以及思考如何尊重劳动个体的自身属性与能动性。同时,依托动物劳动建立野生动物旅游的过程是人类高度参与的结果。研究表明,野生动物旅游的营造需要迎合动物的劳动习惯,这体现在环境改造、行为适应、食物诱导等多种途径。人类行动者持续与海鸥构筑相互依赖的关系,这些关系进一步衍生出多物种行动者间能动性的碰撞,从而,人类行动者中又产生利益纠葛与管制升级。在多行动者的角逐中,野生动物旅游逐渐实现规模化和规范化。

研究以动物劳动为中心分别观察了人与野生动物在旅游活动中的实践过程与行为。动物在旅游业中的价值生产是多面的,动物的新陈代谢劳动是海鸥旅游发生的基础,且其成果不必要经历明确的身体触碰,只要在同一个空间邂逅,动物就可以进行情感劳动。动物通过生产情绪价值的方式贡献野生动物旅游。过往的研究强调了动物劳动的自身性[24],但本研究发现,动物因环境变化而改造劳动习惯,而人类实践构成的旅游场景可以影响甚至改造动物劳动。即使这种改造是细微的,但大规模的改造会造成难以预计的自然负担,因此,人类应该谨慎地思考对野生动物生活环境的改造。

研究还为建立地球生命共同体提出了新的思考。开放生境并非必然指向自然保护或人类零干涉,野生动物旅游也并不意味着完全的人类操控。海鸥旅游提示了人类与野生动物相处的第3种可能形态——操纵与保护的螺旋开展。长久以来,人类对于生物多样性的追求常常依靠强调保护自然来完成,潜意识中二元分割了人类与自然,但是建立地球生命共同体要求重新构建人类与生态圈之间难以割舍的相互关系,而对人类与动物的互动模式的探索正是建立地球生命共同体的重要环节。在开放生境中,人类应该尊重野生动物作为空间共有者的地位,减少对动物生活的干预。以互动为目的且以喂食为核心的旅游活动中,游客投喂的食物的质量和数量都应该受到限制以避免种群的盲目扩张以及动物的觅食依赖。

通过发展野生动物旅游推动建立地球生命共同体可能带来道德隐忧与生态隐患。旅游业营造的简单、安全、充足的食物来源悄然地影响了海鸥的去留与规模,但几乎没有研究注意其伦理的风险。假设野生动物对城市人类健康产生消极影响,无论是对野生动物的处理措施及后果还是更广泛的生态影响都无法预计,且动物会处于完全被动的地位。因此,政府应该密切关注野生动物旅游对非人类群体的干涉,以更为科学的方式引导非人类,同时应该有计划地监测庞大的动物群体在城市空间内对人类的影响,防患于未然,实现旅游经济的可持续发展。

参考文献(References)

[1] 马奔, 雷硕. 人与野生动物共存研究进展[J]. 生态学报, 2024, 44(3): 885-892. [MA Ben, LEI Shuo. Research progress and prospect of human and wildlife coexistence[J]. Acta Ecologica Sinica, 2024, 44(3): 885-892.]

[2] CURTIN S, KRAGH G. Wildlife tourism: Reconnecting people with nature[J]. Human Dimensions of Wildlife, 2014, 19(6): 545-554.

[3] MILTON K. Knowing nature through experience[M]//MILTON K. Loving Nature towards an Ecology of Emotion. London: Routledge, 2002: 40-55.

[4] 崔庆明, 徐红罡. 野象的迷思: 野象谷人-象冲突的社会建构分析[J]. 旅游学刊, 2012, 27(5): 49-56. [CUI Qingming, XU Honggang. The myth of wild elephants: A social constructive analysis of elephant-human conflicts in Wild Elephants Valley[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(5): 49-56.]

[5] 尹铎, 高权, 朱竑. 广州鳄鱼公园野生动物旅游中的生命权力运作[J]. 地理学报, 2017, 72(10): 1872-85. [YIN Duo, GAO Quan, ZHU Hong. The excise of biopower in wildlife tourism: A case study of Crocodile Park, Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(10): 1872-1885.]

[6] CONG L, NEWSOME D, WU B, et al. Wildlife tourism in China: A review of the Chinese research literature[J]. Current Issues in Tourism, 2017, 20(11): 1116-1139.

[7] USUI R, FUNCK C. Not quite wild, but not domesticated either: Contradicting management decisions on free-ranging sika deer (cervus nippon) at two tourism sites in Japan[M]//BORGES D L I, GREEN R J. Wildlife Tourism, Environmental Learning and Ethical Encounters. Cham: Springer International Publishing, 2017: 247-261.

[8] CONWAY W. Wild and zoo animal interactive management and habitat conservation[J]. Biodiversity amp; Conservation, 1995, 4: 573-594.

[9] NEWSOME D, DOWLING R K, MOORE S A. Wildlife Tourism[M]. Clevedon: Multilingual Matters, 2005: 2-12.

[10] 严星雨, 徐菲菲, 钟雪晴. 野生动物旅游研究: 进展与展望[J]. 旅游科学, 2024, 38(6): 41-57. [YAN Xingyu, XU Feifei, ZHONG Xueqing. Research on wildlife tourism: Progress and prospect[J]. Tourism Science, 2024, 38(6): 41-57.]

[11] 龚剑, 郭豫蕾, 杨远瑶, 等. 野生动物旅游景区游客满意度影响因素研究——以成都大熊猫繁育研究基地为例[J].干旱区资源与环境, 2023, 37(2): 203-208. [GONG Jian, GUO Yulei, YANG Yuanyao, et al. Study on the factors influencing tourist satisfaction with wildlife tourist attractions— Case of Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2023, 37(2): 203-208.]

[12] AGYEMAN Y B, ASEBAH P. Visitor satisfaction of zoo tourism in Ghana[J]. Tourism Planning amp; Development, 2023, 20(6): 1140-1159.

[13] 张庆芳, 徐红罡. 野生动物观赏旅游者的敬畏感体验: 基于斯里兰卡大象旅游的实证研究[J].中国生态旅游, 2021, 11(5): 705-719. [ZHANG Qingfang, XU Honggang. Awe experiences of wildlife viewing tourists: An empirical study based on elephant tourism in Sri Lanka[J]. Journal of Chinese Ecotourism, 2021, 11(5): 705-719.]

[14] 丛丽, 何继红. 野生动物旅游景区游客情感特征研究——以长隆野生动物世界为例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(2): 53-64. [CONG Li, HE Jihong. An emotional analysis of tourists in wildlife tourism scenic spots—A case study in Chimelong Safari Park[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(2): 53-64.]

[15] YANG J, SU K, ZHOU Z, et al. The impact of tourist cognition on willing to pay for rare species conservation: Base on the questionnaire survey in protected areas of the Qinling region in China[J]. Global Ecology and Conservation, 2022, 33: e01952.

[16] 崔庆明. 从冲突到和谐: 非人类能动性与野象谷人象关系生产[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2023, 45(5): 97-106. [CUI Qingming. From conflict to harmony: Nonhuman agency and the production of human-elephant relations in the Wild Elephant Valley[J]. Journal of Guangxi Minzu University (Philosophy and Social Science Edition), 2023, 45(5): 97-106.]

[17] EDELBLUTTE É, KRITHIVASAN R, HAYEK M N. Animal agency in wildlife conservation and management[J]. Conservation Biology, 2023, 37(1): e13853.

[18] KAPLAN G. Don Quixote’s windmills[M]//TØNNESSEN M, OMA K A, RATTASEPP S. Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene. London: Lexington Books, 2016: 201.

[19] DONALDSON S, KYMLICKA W. Comment: Between wild and domesticated: Rethinking categories and boundaries in response to animal agency[M]//BOVENKERK B, KEULARTZ J. Animal Ethics in the Age of Humans: Blurring Boundaries in Human-Animal Relationships. Cham: Springer Cham, 2016: 225-239.

[20] WHITEHEAD H, RENDELL L. The Cultural Lives of Whales and Dolphins[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2014: 12-24.

[21] FROMM E. Marx’s Concept of Man[M]. New York: Open Road Integrated Media, 2013: 78-97.

[22] INGOLD T. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill[M]. London: Routledge, 2000: 373-391.

[23] HARAWAY D J. When Species Meet[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013: 213.

[24] BARUA M. Animating capital: Work, commodities, circulation[J]. Progress in Human Geography, 2019, 43(4): 650-669.

[25] RIKOON J S. Wild horses and the political ecology of nature restoration in the Missouri Ozarks[J]. Geoforum, 2006, 37(2): 200-211.

[26] BARUA M. Lively commodities and encounter value[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2016, 34(4): 725-744.

[27] HRIBAL J. “Animals are part of the working class”: A challenge to labor history[J]. Labor History, 2003, 44(4): 435-453.

[28] WADIWEL D. Chicken harvesting machine: Animal labor, resistance, and the time of production[J]. South Atlantic Quarterly, 2018, 117(3): 527-549.

[29] MARX K. Capital: A Critique of Political Economy[M]. London: Swan Sonnenschein, Lowrey amp; Co., 1887: 1-24.

[30] NEGRI A, HARDT M, CAMFIELD D. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire[M]. New York: Penguin Books, 2005: 103-129.

[31] PLOURDE L. Cat cafés, affective labor, and the healing boom in Japan[J]. Japanese Studies, 2014, 34(2): 115-133.

[32] HOVORKA A J. Animal geography I: Globalizing and decolonizing[J]. Progress in Human Geography, 2017, 41(3): 382-394.

[33] BHAT DUNDI D, PRAET I, MARVIN G. Good, quarrelsome, bad: Animal agency and human-elephant interactions in the western Ghats, India[J]. Frontiers in Conservation Science, 2023(4): 1142333.

[34] BARUA M. Nonhuman labour, encounter value, spectacular accumulation: The geographies of a lively commodity[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2017, 42(2): 274-288.

[35] WELDEN E A. Conceptualising multispecies collaboration: Work, animal labour, and nature-based solutions[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2023, 48(3): 541-555.

[36] POOLEY S, BHATIA S, VASAVA A. Rethinking the study of human-wildlife coexistence[J]. Conservation Biology, 2021, 35(3): 784-793.

[37] WINTER C. A review of research into animal ethics in tourism: Launching the annals of tourism research curated collection on animal ethics in tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2020, 84: 102989.

[38] VENTRE J, JETT J. Killer whales, theme parks and controversy: An exploration of the evidence[M]//KEVIN M. Animals and Tourism. Bristol: Channel View Publications, 2015: 128-145.

[39] BRIDGE G, SMITH A. Intimate encounters: Culture-economy-commodity[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2003, 21(3): 257-268.

[40] BAKKER K, BRIDGE G. Material worlds? Resource geographies and ‘the matter of nature’[J]. Progress in Human Geography, 2006, 30(1): 5-27.

[41] 于坚. 海鸥集[J]. 红岩, 2022(3): 181. [YU Jian. Seagull[J]. Hongyan, 2022(3): 181.]

[42] 蔡晓梅, 曹婧, 刘俊. 拼装理论在人文地理学研究中的应用与展望[J]. 地理学报, 2022, 77(10): 2633-2649. [CAI Xiaomei, CAO Jing, LIU Jun. The application and prospect of assemblage theory in human geography research[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(10): 2633-49.]

[43] DUFFY R. Interactive elephants: Nature, tourism and neoliberalism[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 44: 88-101.

[44] 赵雪冰, 王紫江, 吴兆录. 红嘴鸥繁殖地与越冬地的环境和生活习性对比[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2008, 30(S2): 387-390. [ZHAO Xuebing, WANG Zijiang, WU Zhaolu. Contrast on the environment and habit of the black-headed gull between the breeding ground and wintering site[J]. Journal of Yunnan University (Natural Sciences Edition), 2008, 30(S2): 387-390.]

[45] PHILO C, WILBERT C. Animal Spaces, Beastly Places: New Geographies of Human-Animal Relations[M]. London: Routledge, 2000: 336.

[46] 吴兆录, 赵雪冰, 王紫江, 等. 昆明越冬红嘴鸥适应人工喂食的野性丧失与管理[J]. 云南地理环境研究, 2009, 21(5): 1-5. [WU Zhaolu, ZHAO Xuebing, WANG Zijiang, et al. The wildness loss of wintering black-headed gull caused by human feeding and urban wild bird management in Kunming[J]. Yunnan Geographic Environment Research, 2009, 21(5): 1-5.]

[47] 梁良, 李正玲, 范怀华, 等. 昆明翠湖越冬红嘴鸥日间行为节律及行为时间分配[J]. 四川动物, 2020, 39(4): 408-416. [LIANG Liang, LI Zhengling, FAN Huaihua, et al. Daily rhythm and behavioral time budget of wintering larus ridibundus in the Green Lake, Kunming[J]. Sichuan Journal of Zoology, 2020, 39(4): 408-416.]

[48] MUELLER A, SCHADE M. Symbols and place identity: A semiotic approach to internal place branding—Case study Bremen (Germany)[J]. Journal of Place Management and Development, 2012, 5(1): 81-92.

[49] 尹铎, 乌铁红, 唐文跃, 等. 城市雕塑景观象征意义对城市新区居民地方依恋的影响——以鄂尔多斯康巴什为例[J]. 人文地理, 2015, 30(4): 32-38. [YIN Duo, WU Tiehong, TANG Wenyue, et al. Effect of the symbolic meaning of urban sculpture landscape on residents’ place attachment to new urban district: A case study of Ordos Kangbashi district[J]. Human Geography, 2015, 30(4): 32-38.]

[50] 温士贤, 廖健豪, 蔡浩辉, 等. 旅游空间中的动物情感劳动与动物伦理困境[J].旅游科学, 2021, 35(6): 1-17. [WEN Shixian, LIAO Jianhao, CAI Haohui, et al. Animal affective labour and ethics dilemma in tourism spaces[J]. Tourism Science, 2021, 35(6): 1-17.]

[51] WINTER C, FREW E. Thoroughbred racing: Backstage at the sport of kings[J]. Leisure Studies, 2018, 37(4): 452-465.

[52] PLUMMER K E, SIRIWARDENA G M, CONWAY G J, et al. Is supplementary feeding in gardens a driver of evolutionary change in a migratory bird species?[J]. Global Change Biology, 2015, 21(12): 4353-4363.

[53] ARAUJO S, HENRIQUES I S, LEANDRO S M, et al. Gulls identified as major source of fecal pollution in coastal waters: A microbial source tracking study[J]. Science of the Total Environment, 2014, 470: 84-91.

[54] WU B, WANG X, DZAKPASU M. Genetic characterization of fecal impacts of seagull migration on an urban scenery lake[J]. Water Research, 2017, 117: 27-36.

[55] 黄海魁, 朱江, 杨晓珊. 红嘴鸥与环境关系初探[J]. 云南环境科学, 1999, 18(2): 10-12. [HUANG Haikui, ZHU Jiang, YANG Xiaoshan. Red-beak seagull and environment[J]. Yunnan Environmental Science, 1999, 18(2): 10-12.]

[56] LU J, RYU H, SANTO DOMINGO J W, et al. Molecular detection of Campylobacter spp. in California gull (Larus californicus) excreta[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2011, 77(14): 5034-5039.

[57] MIAO Q, HAN J, XIANG X, et al. Prevalence of antibody to Toxoplasma gondii in black-headed gulls (Chroicocephalus ridibundus), Dianchi lake, China[J]. Journal of Wildlife Diseases, 2014, 50(3): 717-719.