试论汉代镜范与镜背铭文的制作

2025-02-13张晓潇

摘 要:制作工艺、审美意识对器物形态的塑造与改变至关重要。基于此,文章以汉代镜范与镜背的视觉呈现为切入,认为战国至汉代镜范的制作大致经历了模制到刻制的转变,至汉应多用刻制;同时结合镜范内腔痕迹、镜背铭文的线型特点对镜铭的制作工艺予以辨析并做出分类。

关键词:制作工艺;器物形态;镜范;镜背;铭文

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.030

1 关于镜范制作的相关论述

关于镜范的制作,学界历来颇有争议,主要围绕临淄齐国故城发现的二百七十余件镜范展开。代表性的观点有三船温尚等人认为镜范为刻制而成①。同样杨勇、白云翔的《临淄齐故城镜范与汉代铸镜技术》一文通过对陶质镜范表面涂层以及镜范侧面与背面的削刮痕迹,推断镜范应多为刻制②。何堂坤的《关于我国古代铸镜技术的几个问题》一文则认为镜范的制作应有模印法、雕塑法两种。另赵娜、郎剑锋的《汉代铜镜铸造技术相关问题研究—以临淄齐国故城汉代镜范为例》一文认为镜范的制作常用“模制法”进而推断同形镜非“同范镜”更多是“同模镜”③。

2 从镜范与镜背之关系再看镜范的制作

总的来说,学界对汉代镜范及铸镜工艺等相关问题已经有了较为深入的研究,但从出土实物与材料丰富程度看,一方面,汉代三期的铜镜实物遗存远远超出了出土镜范的数量,若仅就镜范本身进行探讨而忽略对铜镜实物的考察,也难以复原器物形成的动态过程;另一方面,镜范以及与之相关的制作工艺,其目的在于塑造可视的器物形体,来反映汉人信仰及精神世界。同样,由器物本身所呈现的形态风格的变化,亦可反映出其产生过程的种种细节。张朋川在《美术考古与美术史研究》一文中指出:“如果不注意对艺术学的研究,将考古遗存中美术品作为游离意识形态的实物标本,也难以复原古代社会文化。如器物类型学的分型分式,不仅由于工艺技术和实用功能的变化而引起器物形态的变化,审美意识的变化也能引起器物形态的变化”④。亦是说器物实体与它本身产生的每一个环节所涉及的有关材料、媒介、观念之间有着密不可分的关系。基于此,笔者从镜范与镜背的关系切入,分别对镜背纹饰的呈现、底纹与主纹的组合、镜范内腔的制作痕迹以及镜铭线形特点等四个方面进行考察。

其一,战国镜纹饰较为简单多呈几何样,如战国羽状地纹镜(图1),其镜背可见若干长方形单元格,每个纹饰单元左、右、上、下对齐排列,布满镜背,且每个单元格内的处理手法基本一致,笔者认为由此可说明该镜背的纹饰或应使用模具在镜范上排列压制而成。

其二,以底纹与主纹的组合关系来看。如战国流行的“山”字纹镜,主纹压叠在底纹上方,且底纹与主纹交界地带,底纹并未作任何避让直接覆盖在底纹之上。由此推论,无论主纹如何都须先制好底纹的阴模,并以模具在固定位置直接压上主纹,这显然采用了模制法而非刻制。同样西汉早期亦有模制法铭文镜出现,此类镜从镜腔底部来看,仍有排列整齐的点状纹路,与西汉中期以后的铜镜相比,其纹饰部分立体性欠佳,且线条粗细匀一。王纲怀所著《止水集》中收录了一枚较为罕见的汉代羽状地纹镜,其底纹仿制战国羽状地纹镜,但战国镜的单元格拼接痕迹已全然不见,且该镜四角乳钉与底纹交界地带呈现出避让关系。或可说明西汉早期以后镜范的制作不再采用模制法,而是可以提高铜镜精细程度的刻制法。

其三,以临淄齐国故城出土的汉代陶质镜范为例。一方面,从范腔内部的制作痕迹来看(图2),可清晰地看出线条内部呈现“v”字状,且线条两边有运刀而产生的崩口,显然是刻画所致;另一方面,从铜镜纹饰细节看,如西汉众多花叶纹镜其花叶纹内部有明显的削刮痕迹,再如图3的汉代博局纹线条内部亦是如此。或可认为,至汉镜范的制作应基本采用刻制法。

其四,以新莽至东汉时期的铜镜铭文来看。该阶段铭文风格多样,装饰性增强,王纲怀针对尚方铭莽式镜所使用书体时提到:“在有金乌和蟾蜍纹饰的‘尚方’镜(特别是尚方御镜)中,镜铭书法多是一种笔端出尖、如同柳叶的特殊书体,因其结构近似隶书,姑且可称‘莽式汉隶’”⑤。邱龙升在《两汉镜铭文字研究》一书中将该种铭文称为“装饰花体字”⑥。又周世荣的《湖南出土汉代铜镜文字研究》一文将该类铭文称之为“富有装饰性的变形篆隶体”⑦。总的来看,该类铭文线条多呈两端细中间粗的柳叶状,笔画衔接断多连少,若从复原器物制作的角度考虑,该种特点或应是出于单刀刊刻所致,且线条呈中间高、两端略低的现象,只有单刀阴刻翻模后才会呈现如此特征。通过镜背铭文的视觉呈现,我们大致可以推断汉代镜范应为刻制而非模制。

通过对战国镜与汉镜纹饰、铭文等细节处的考察,可认为镜范的制作经历了模制到刻制的转变,模制法多用于战国与西汉早期,西汉早期以后刻制法基本取代模制法。笔者认为,这也可以说明战国羽状地纹的消失与汉代模制法的淘汰以及制作工艺的改良有关。

3 镜铭的制作及工艺分类

依上所述,笔者认为汉代镜范多用刻制,这点不仅可以从镜背主纹与底纹的组合、陶质镜范内腔的制作痕迹能够判断,同样也表现在镜背铭文的线型特点上。由此,我们亦可借助镜范的制作来推断影响铭文风格形成的因素,并进一步对其铭刻工艺做出分类,以期对汉代器物铭文的研究有所推进。

笔者依照镜背铭文风格、线型特点对铭文的制作工艺做出分类,大致包括单刀阴刻、双刀阴刻、单双刀并用、剔底阳刻四类。

其一,单刀阴刻。该种方法在汉代铭刻系统中较为常见,即在铭刻载体表面,使用刀具按照固定方向一次性刻制而成,线条多呈现为一端或两端较细,中间较粗的效果。

该方法多见于画像石、急就印、铜器刻铭等。铜镜铭文中,此种方法多表现为单刀直线刻与单刀曲线刻两种形式。单刀直线刻的铭文多方正平直,笔画为单刀直线刻制,且线条两端纤细、中间略粗,衔接处较为舒朗生动,呈现断多连少的特点。

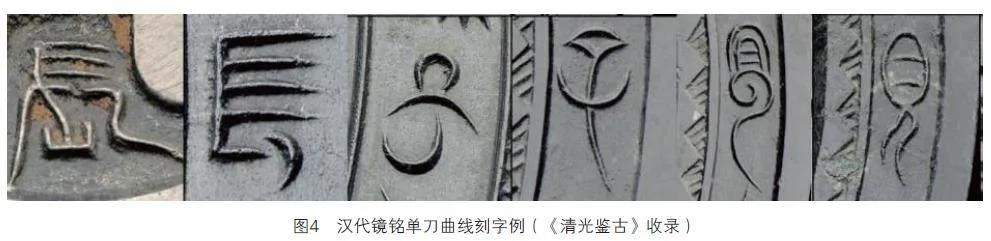

单刀曲线刻,即在单刀直线刻制的基础上增加笔画的弧度,以达到增加铭文装饰性的目的,该手法在篆书或篆隶相杂的铭文中使用频率最高,如图4左起一、二两个“长”字,篆书“长”字的上部横画皆作向下的弧度,包括左右两旁的长笔皆以单刀曲线刻制,而隶书“长”字上部横画略作向下的弧度,右下末笔以单刀曲线一气呵成。同样左起三、四两个“子”字笔画亦以单刀曲线刻制,笔画似柳叶状。再如左起五、六“宜”“见”两字,其单刀曲线的使用明显增加,装饰性多于其他例字。而对于镜铭单刀曲线所呈现的特点与战国楚系文字的用笔风格极为近似,或许单刀曲线的刻制手法正来源于此。

单刀阴刻是我国古代使用最多的刻制方式,而单刀直线刻与单刀曲线刻,又产生了不同的文字风格,施之于铜镜铭文,极大丰富了视觉效果。

其二,双刀阴刻。该种方式即施刀在线条的一侧先刻一刀,后旋转一百八十度在另一侧再刻一刀,该种方式较单刀刻制修饰空间更大。该手法多见于较为端庄的铭刻,亦对明清文人印产生了较大影响。

该种手法施于镜铭,表现为三角底与平底两种形式。对于三角底刻制的铭文多见线条规整平直,且上部较细底部略粗。此法多适用于镜铭隶书、方正篆书以及篆隶杂体。如图5所见铭文规整简洁,线条呈现上部较细底部较粗的特点,如“黄”字的“口”部左侧可明显看出由上至下的三角形坡度。同样“五”字左部亦见该种刀痕的遗留。而双刀三角底深刻的铭文线条多纤细精致,但铭文在后期使用以及铸造过程中易发生损坏。整体看,随着铭文形体装饰性的增加,该种刻制手法亦做出调整。

在三角底刻制手法中,另有一种变化形式,即三角底的坡度较缓,这使得整个铭文线条呈现近似长方体,铭文的立体感增强。

双刀平底刻的线条多表现为上下平直的长方体,三角底刻制的线条坡度消失,铭文距镜腔较深。此种手法与汉代凿刻官印所钤封泥的效果近似,可见该种刻制技法在汉代的使用范围应较为广泛。

其三,单双刀并用。随着镜背装饰程度的增加常见多种刻制手法并用,极大丰富了镜铭文字的表现形式。整体看约分为两种情况:一种以双刀为主,细小点画辅以单刀;一种横画施以双刀,竖画以单刀至下向上刻制。

以双刀为主、单刀为辅的镜铭的字形方正,细小笔画处较为灵动。如图6中的“阳”(通“杨”)字整体以双刀刻制为主,仅在右部最后四个撇画处采用单刀刻制。再如“竟(镜)”字上部第一处短横,“日”部横画以及最后两笔皆以单刀,而剩余笔画采用双刀完成。“清”字三点水为单刀,右部均以双刀刻制。同样“因”字外框以及内部横画均以双刀刻制,内部最后两笔以单刀完成。该种单刀与双刀并用的方式,多适用于字形较为方正的隶书与篆书镜铭,单刀多见撇捺以及细小点画处。

另一方式则多见于体势纵长的篆书镜铭,新莽“悬针篆”将此种表现发展到极致。铭文多方折且重心较高,体势偏长,纵长笔画皆以单刀由下至上刻制,横画多以双刀完成,该种手法让以方势为主的铭文纵伸感加大,丰富了视觉效果。此法至新莽成熟,铭文整体曲势增加,使得竖画单刀、横画双刀的使用更加协调。

单刀与双刀并用的刻制手法与铭文的字体选择以及铜镜制作的精细程度有关,该种方式不仅弥补了单刀与双刀的局限,更使铭文的装饰性得以提升。

其四,剔底阳刻。该种方法多用于模制法,压模铭文所采用的模具与刻制法不同,模具应采用阳刻,后压于镜范成为反字阴文再施以铸造。从现存铜镜的铸造工具来看,仅有陶质与石型镜范出土,尚未发现镜范模具。因此,我们以西汉早期镜铭的特点为例,对早期模制法的铭文进行讨论。

剔底阳刻手法与汉代画像石所采用的平面浅浮雕近似,而该种手法与刻制法明显不同,镜背多呈现镜腔较浅、立体感欠缺、线条呆板等特点。

上述四种制作方法有明显的先后发展关系,随着镜背纹饰的日益繁缛以及铭文不同书体的选择,其刻制手法亦随之调整,由最初的压模铭文到单刀双刀并用的变化,铭文的制作经历了一个直观反映文字特点再到不断对铭文进行美化修饰的过程。

4 结论

综上所述,汉代镜范既是考古发掘中重要的物质遗存,又充当了构筑铜镜实体或汉人精神世界的材料。一方面,汉人的观念意识与工匠群体间流传有序的制作母本,对器物形态的塑造起着至关重要的作用,如镜范的制作之于镜背的视觉呈现;另一方面,审美意识、社会风尚的变化,皆可引发器物形态的转变,从而推动制作工艺的调整,如镜背风格特点之于镜范铭文的制作工艺。

通过对两者关系的考察,我们认为战国至汉代镜范的制作经历了“模制法”到“刻制法”的转变,至汉已多用刻制。在此基础上,借以镜背的视觉呈现,我们得以对汉代铜镜铭文的制作工艺以及分类等问题做出判断,亦可说明以汉代铜镜铭文为代表的器物文字,其铭文使用现象、装饰风格的形成一定程度上与制作工艺有关。

注释

①三船温尚.从临淄齐国故城汉代镜范和日本收藏的草叶纹镜范考察铜镜制作技术[M]//白云翔,清水康二.山东省临淄齐国故城汉代镜范的考古学研究.北京:科学出版社,2007:206-225.

②杨勇,白云翔.临淄齐故城镜范与汉代铸镜技术[J].中原文物,2020(1):102-115.

③赵娜,郎剑锋.汉代铜镜铸造技术相关问题研究:以临淄齐国故城汉代镜范为例[J].江汉考古,2021(3):84-89.

④张朋川.美术考古与美术史研究[M]//张朋川.黄土上下:美术考古文萃.济南:山东书画出版社,2006:310.

⑤王纲怀.止水集:王纲怀铜镜研究论集[M].上海:上海古籍出版社,2010:60.

⑥邱龙升.两汉镜铭文字研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012:224.

⑦周世荣.湖南出土汉代铜镜研究[M]//中国古文字研究会,陕西省考古研究所,中华书局编辑部.古文字研究:十四辑.北京:中华书局,1986:87-90.