石窟文化遗产数字复原与传播策略研究

2025-02-13谷立鹏

摘 要:石窟原是印度的一种佛教建筑形式,我国的石窟起初是仿制印度石窟的制度开凿的,多建在中国北方的黄河流域,取材于佛教故事,兴于魏晋,盛于隋唐。由于我国大多数石窟文物自建造之始一直处于露天环境中,自然风化侵蚀严重、被盗事件屡发,造成今天现存的石窟损毁、丢失情况严重。随着计算机技术的不断发展石窟文化遗产的数字复原和复原后的传播提上议事日程,文章以云冈石窟20窟西立佛为例,分析石窟文化遗产数字复原的途径和传播的相关问题。

关键词:石窟文化遗产;数字复原;传播

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.007

我国历史悠久,随着时间的流逝,大多数文化遗产存在丢失和毁坏的问题,随着计算机技术的不断发展,同时为了更好地保护、修复、复原文化遗产,文物三维信息采集、虚拟现实、增强现实、复原算法等数字化技术广泛应用到文物复原与展示利用中,不仅可以永久保存文物信息,更可以让公众能够直观、自主、便捷地欣赏中华优秀传统文化。让传统文化以更易于公众接受的方式进行传播,数字技术应用于文化遗产的复原与传播是一个不可逆转的趋势,想要文化遗产实现不断的传承和发展,数字化技术应用于文化遗产领域势在必行。

1 云冈石窟20窟西立佛现状与主要问题

1.1 现状

云冈石窟20窟为三世佛造像题材,于公元460年至470年间雕刻而成。从考古发掘遗迹可以看出第20窟与其他4座昙曜五窟一样,具有宽大明窗的马蹄形平面、穹隆顶。窟顶与西壁早年崩塌,西立佛除仅存的身膝以下局部和头光东部最外两层的一部分以外,其余部分均已残毁,只剩166块在1949年前考古工作和1992年“八五工程”考古挖掘中发现的佛像残石,20窟西立佛的原形态至今仍是未解之谜。

1.2 数字复原与传播的主要问题

石窟文化遗产数字复原与利用方面的研究在国内外尚不完善,云冈石窟20窟西立佛与大部分毁坏的需要复原的文物一样,存在以下四点未解决的关键问题:一是依据不足。因为云冈石窟20窟西立佛在建成初期就发生坍塌,西立佛的相关资料非常欠缺,没有可以直接借鉴的历史文物资料。二是算法欠缺。目前在石窟文化遗产数字复原领域还没有成熟的算法可以借鉴利用,需要进行原始的算法开发。三是没有通用的虚拟修复平台。目前文物虚拟修复平台大多针对特定单一的文物进行虚拟修复。四是残损文物的传播展示手段较为单一。

2 云冈石窟20窟西立佛数字复原研究思路

云冈石窟自开凿以来1500多年的岁月里,一直处于风吹日晒的露天环境中,长期受到自然风化和灾害侵蚀,石像松动甚至坍塌在所难免。除了自然环境的侵蚀,石窟文物人为因素破坏也相当严重,发生过多次被盗事件,不管是自然毁坏还是人为因素破坏,现存的云冈石窟存在大量的残缺佛像。云冈研究院在保护好现存文物本体的基础上,也在积极探索对残缺佛像的复原途径。随着数字技术的发展,这些残损的佛像可以通过数字化相关技术进行复原。

2.1 研究思路

首先对20窟及窟前考古发掘的残件进行三维数字化扫描,并对残件的颜料进行分析确认,利用虚拟修复平台通过考古艺术复原和人工智能计算等方法,对20窟西立佛复原推测尽量高的可靠性,为实体复原提供依据。

2.2 研究目标

本项目以传统的数字技术为基础,使用人工智能的方法,形成一套成熟的可适用于多种石窟类型的通用文物虚拟复原与利用系统,开创性建立文物通用虚拟修复算法与平台,并研究通过多种传播的方式向大众展示文物数字复原与利用的意义。

2.3 研究解决的关键技术

一是通用虚拟修复平台建设。基于DasViewer软件系统平台,综合运用C++、Html5等开发工具搭建虚拟修复平台,实现载入、修复、成果输出等功能,并能支持复原模板、AI修复算法、残件三变量的AI虚拟修复和人工手动虚拟修复的通用虚拟修复平台。二是考古艺术复原。搜集相关文献资料和现存的西立佛遗迹,通过色彩研究、造型研究,推断西立佛的色彩及平面和立体造型。主要包括服饰样式、手势、身体比例等。三是碎片拼接算法。基于语义的佛像人工智能虚拟修复技术和卷积神经网络算法,在云冈石窟20窟西立佛复原项目上的使用。

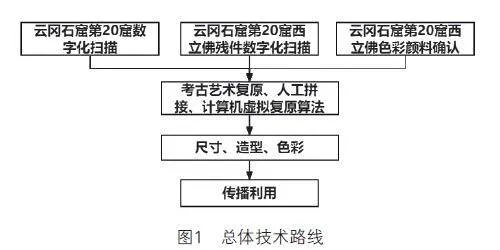

2.4 总体技术路线

第一步,对云冈石窟20窟和20窟西立佛166块残件进行高精度三维数据采集,为云冈石窟20窟西立佛数字复原与利用项目完成最初的数据采集,通过拉曼测试得出颜料层。第二步,通过考古艺术复原、手工拼接和人工智能拼接的方式相互参考推测出云冈石窟20窟西立佛尺寸、造型和色彩等信息。第三步,通过3D打印等传播技术,实现云冈石窟20窟西立佛的传播利用(图1)。

2.5 项目研究过程

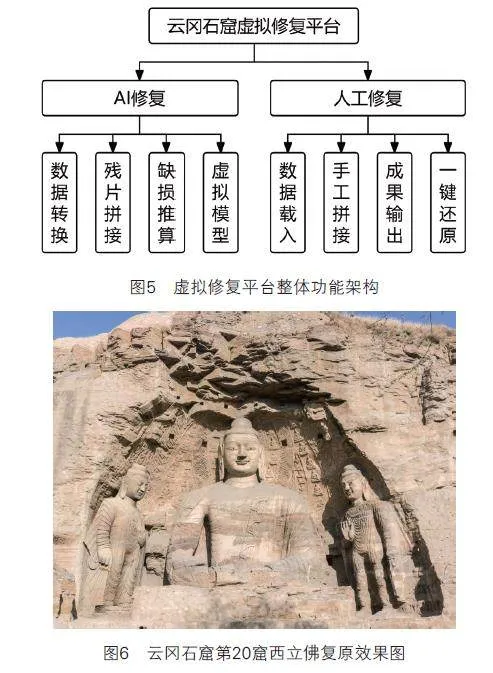

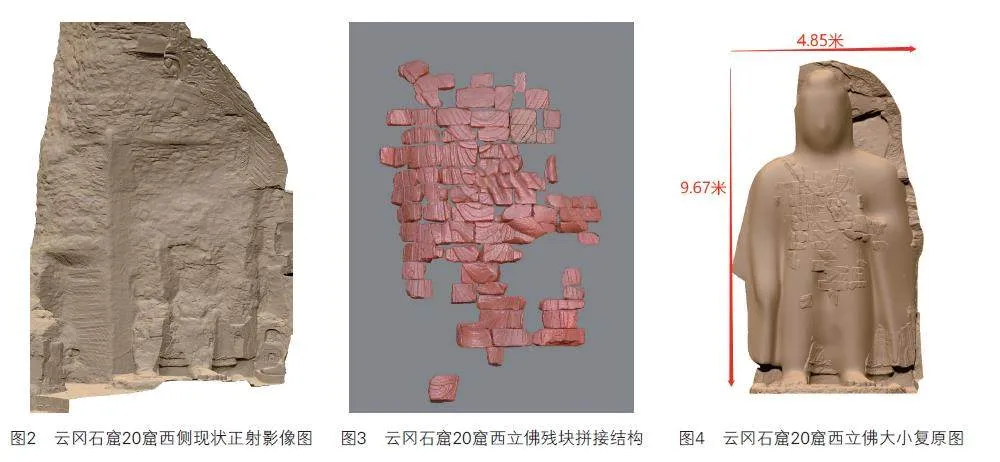

一是三维模型数据采集。通过三维激光扫描技术与近景摄影测量技术相融合的方式获取云冈石窟20窟和西立佛166块残件的三维模型数据,并生成正射影像图。三维数据采集是开展虚拟复原工作的基础,数据存储了云冈石窟20窟西立佛的三维形态、尺寸、体积和纹理等信息(图2)。

二是色彩研究。云冈石窟昙曜五窟色彩留存较少,20窟东立佛颜料层已全部脱落,整个现存色彩很少,在西壁下侧衣纹处有红色颜料,经过拉曼测试得出颜料层为铁红,而且位置是在雕刻颜色的最内层,是北魏时期原有的色彩。

三是人工拼接。利用云冈石窟20窟西立佛残件扫描生成的正射影像图,对云冈石窟20窟西立佛进行计算机辅助的人工拼接,拼接结果反映了西立佛的局部造型特征(图3)。

四是考古艺术复原。首先是整体造型复原研究。根据已经拼接好的模型和20窟西壁以及地面留存的雕刻可以得知西立佛是左手,通过对西立佛残石拼对复原,推测西立佛与18窟主尊样式一致,左手握裾扪于胸前。差别是前者为通肩衣,后者为偏袒右肩衣。其次是服饰衣纹复原研究。现存衣纹样式是线面结合具有凹凸形式的衣纹,这种衣纹样式在云冈石窟很少出现,在云冈石窟现存造像中只有九尊,分别是20窟大佛和东立佛、西立佛,17窟东壁坐佛以及16-1窟北壁中层佛龛坐佛,7窟北壁上层佛龛内三尊造像以及8窟北壁上层佛龛倚坐佛像,根据现有的佛像衣纹可以推测出西立佛的衣纹服饰。再次是佛头复原研究。由于佛头不知去向,也没有直接的图片资料,只能通过昙曜五窟早期洞窟的佛造像头像作为参考进行推测。现存三世佛主要洞窟有19窟、18窟、17窟、5窟。根据各个洞窟佛头的特点推测出云冈石窟20窟西立佛佛头的形状。从次是手势复原研究。左手根据现存石块对西立佛残石进行拼对复原,除了接缝处有少量残缺之外,手部基本上保存完整,样式与18窟主尊手势一致,左手握裾扪于胸前。右手下垂,手握衣襟,推测与20窟东立佛手势一致。最后是轮廓复原研究。由足部残留与头光残留可知其基本高度位置,其宽度位置参考166块残件的拼接成果,由此较为肯定地廓清了西立佛的高度与宽度界限(图4)。

五是拼接算法研究。AI算法实现残片相互位置关系的推算。整体思路为根据碎片边缘轮廓、纹理等特征,计算每个碎片的刚性变换矩阵,先聚类再拼接。基于现有佛像残石数据,让计算机自动推算166块佛像残石的相对位置关系。首先是碎片聚类。在进行拼接前,建立碎片样本库,利用深度学习算法对碎片进行聚类,将相似的可能来自同一局部区域的碎片划分在一组进行拼接,逐步对佛像局部进行拼接。其次是碎片外推修复。考虑到碎片的腐蚀缺失,利用Patch-based图像修复算法对碎片进行外推修复,即利用图像合成算法预测出碎片缺失部分的可能样子。再次是转换坐标预采样。预测可能相邻的碎片的坐标转换关系。从次是置信度判断。寻找合适的匹配对碎片,利用相邻匹配对的相似得分和置信度,对上一步骤中预测的碎片关系进行判断。最后是残片拼接。利用贪婪算法,迭代拼接出最好的匹配结果。

六是虚拟修复平台研究。对云冈石窟20窟西立佛的虚拟复原利用了多种方式进行复原尝试,为了对多种途径的复原结果进行整合,综合运用C++、Html5等开发工具搭建通用虚拟修复平台,实现载入、修复、成果输出等功能。平台通过汇集三维模型、修复图片、视频资源等不同格式的数字资源,打造文物虚拟复原资源共享互动生态。通过为不同工作团队开展工作空间的方式,实现资源的独立存储及协作共享(图5)。

2.6 数字复原成果

对云冈石窟20窟西立佛进行的数字复原综合利用了计算机技术和考古的方式,最终的复原成果具有很大的可靠性,为其他相似类型的文化遗产复原提供了一种全新的思路(图6)。

3 云冈石窟20窟西立佛传播策略研究

3.1 石窟文化遗产传播策略

一是结合国家战略,多层次丰富文化遗产故事。党的二十大报告中提出“增强中华文明传播力影响力,坚守中华文化立场,讲好中国故事,传播好中国声音”。我国石窟的开凿与佛教在我国的传播密不可分,佛教是由印度经西域传入我国的,我国的石窟文化遗产融汇了西方和中国的绘画、雕塑等传统技法和审美情趣,体现了我国和西域国家的社会史、佛教史、艺术史及交流史,所以石窟文化遗产的传播可以与“一带一路”等国家战略规划相结合,运用石窟文化遗产的具体特点及地域特色反映国家大战略,丰富石窟文化遗产的表达方式,挖掘石窟文化遗产更深层次的内涵。

二是“传统+现代”的方式,实现全方位立体化传播。各种类型的新媒体在我们的社会传播中发挥着巨大的作用,在这种环境下也为我们石窟寺文化遗产的传播提供了便利。在保证报纸、书籍、电视、广播等传统媒体传播方式的基础上,应利用社交媒体、短视频、数字化呈现(AR、VR)等方法为石窟文化遗产的传播赋予新的动能,借助各种方式实现石窟文化遗产的全方位立体化的传播。

三是做好顶层设计,引领传播潮流。不管通过何种方式、何种形式对石窟文化遗产进行传播,都应该注重顶层设计,官方始终作为领导者引领传播方向,同时积极联系专家学者与保护工作者参与到石窟文化遗产的传播中去,保证传播方式和内容的良性循环,使之成为公众随处可见、喜闻乐见、广泛听见的中华优秀传统文化。

3.2 云冈石窟第20窟西立佛传播实践

云冈石窟20窟西立佛在完成复原的基础上,我们通过多种方式向公众和研究者展示此次复原成果。一是3D打印。为了使云冈石窟第20窟西立佛的复原成果更直观地展现在公众面前,我们利用数字化技术制作了高精度云冈石窟20窟西立佛数字模型,并利用3D打印技术将云冈石窟20窟西立佛数字模型进行了等比例的复制,同时还将复原研究过程做了相对通俗的解释,以简约、概括为导向,重视文献性以及陈述性,以复原流程进行展线布置,做到完整、清晰、客观地呈现给不同受众群体及个人。二是2022年首届北京艺术双年展。为了让公众近距离接触云冈石窟20窟西立佛文物残件,了解石窟复原的全过程,西立佛残件参加2022年12月30日首届北京艺术双年展,展览通过“穷诸巧丽”“因岩结构”“真容巨壮”三个单元,借由数字技术的帮助,与观众一起从全新的视角领略云冈石窟的风采。三是西立佛复原小游戏。石窟文化遗产的传播受众相对其他内容的受众较小,为扩大石窟文化遗产的传播受众,我们开发了西立佛复原小游戏,利用现存的残块让使用者进行拼接,将石窟文化遗产的复原更直观、更有趣地展示给公众,让公众参与文化遗产的复原,从而让文化遗产的复原工作变成一种老少皆宜的游戏,扩大受众范围。

4 结语

文物的数字化保护技术已成为一种重要的保护方法,它弥补了传统文物保护的多项短板,有效避免了传统修复模式耗时费力且处处存在风险的缺点。利用三维激光扫描技术和近景摄影测量技术采集并重建文物三维模型,在此基础上开展文物的数字复原工作,能最大限度减少修复过程中不必要的材料和时间消耗,提高工作效率;克服传统修复工作对文物实体的干预,给文物保护修复工作人员提供一种更加适用和可持续的修复选择。随着多元传播途径的实践和常设展览的开展,不仅可以增强中华文化的影响力,同时将推动石窟文化遗产复原、传播等产业链的发展,对于文化遗产的保护与保存、研究与教育、传承与弘扬、创新与发展具有十分重要的意义。

参考文献

[1]贺艳,杨思,裴唯伊.文化遗产的数字化阐释与公众传播:以E-MAX“重返·西洋楼”沉浸交互秀为例[J].装饰,2019(1):44-49.

[2]付心仪,麻晓娟,孙志军.破损壁画的数字化复原研究:以敦煌壁画为例[J].装饰,2019(1):21-27.

[3]赵海荣,周世菊,贾瑞雪.北魏方山永固陵数字化复原和传播探究[J].新媒体研究,2021(19):29-33.

[4]李世举,马凡丁.非物质文化遗产文化的传播策略研究:以宁夏麻编文化传播为例[J].传媒论坛,2024,7(7):92-94.

[5]赵哲超,公绪娜.传统文化数字化传播创新研究:以大明宫数字复原展为例[J].传播创新研究,2023(2):119-131,174.

[6]吕湘毅,吴晓鹏,陈姝含.非遗数字化复原保护与传播研究:以恩施三岔地区傩戏为例[J].文化创新比较研究,2023,7(33):106-109.