课程思政视域下环境土壤学课程教学构建与探索

2025-02-01范庆锋邹洪涛王展安晶何娜党秀丽

摘" 要:环境土壤学是一门融合环境科学与土壤学的交叉性综合学科,是环境科学专业必修的一门专业课程。将思政元素融合进环境土壤学课程各环节的教学中,是实现思想道德观念树立、基础知识传递及专业能力培育多元统一,推行立德树人融入高等教育领域目标的重要途径。该文从修改教学大纲、融入思政元素、优化教学内容、营造思政氛围、丰富教学手段、科研反哺教学和完善考核评价等多方面探讨环境土壤学课程思政的教学构建,实现专业教育与思政教育的有机统一。

关键词:环境土壤学;课程思政;教学改革;科研反哺教学;课程与实践融合

中图分类号:G641" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2025)01-0131-04

Abstract: As an interdisciplinary and comprehensive discipline that integrates environmental science and soil science, Environmental Soil Science is a mandatory course for environmental science majors. Integrating ideological and political elements into the teaching of various aspects of the Environmental Soil Science course is an important way to achieve the unity of ideological and moral concepts, basic knowledge transmission, and professional ability cultivation, and to promote the goal of integrating moral education into the field of higher education. This paper explores the teaching construction of ideological and political education in the course of Environmental Soil Science from multiple aspects, such as modifying the teaching syllabus, integrating ideological and political elements, optimizing teaching content, creating an ideological and political atmosphere, enriching teaching methods, scientific research feedback teaching, and improving assessment and evaluation, in order to achieve the organic unity of professional education and ideological and political education.

Keywords: Environmental Soil Science; ideological and political education in a curriculum; teaching reform; scientific research feeding back teaching; integration of curriculum and practice

2020年5月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,指出大学教师在给农学类学生上课时,应在教学中培养“绿水青山就是金山银山”的理念,注重生态文明建设,深入挖掘课程的育人功能,努力让耕读教育、强农兴农等理念入脑入心,增强学生服务农业农村现代化、服务乡村全面振兴的使命感和责任感[1]。目前,随着网络媒介大容量、高速度的发展,由于网络传播技术的自由性,互联网空间中谣言与假新闻肆意蔓延,在所谓“注意力经济”的导向下,使得部分网络新闻盲目追求猎奇、吸引眼球,丧失职业操守,极容易误导大学生的正确价值观、人生观及世界观。大学是青年学生步入社会的前沿,是三观形成的重要场所,因此,大学生在大学的思想政治教育就显得极为重要[2]。传道、授业是高校专业课教师的责任与使命,将思政元素融入大学专业课教授,不是课程形式及内容上的简单加和,本质上应是一种新的教育理念,将思政教育潜移默化地融入到专业课的知识传递中去,推动学生专业知识能力增长与价值观正确树立以及实现立德树人的根本任务。

1" 环境土壤学课程介绍及其思政构建的必要性

1.1" 环境土壤学课程介绍

沈阳农业大学环境科学专业是辽宁省综合改革试点专业,环境土壤学课程是沈阳农业大学环境科学专业的专业基础必修课,课程内容包括土壤在环境中的作用与地位,土壤的基本组成、性质和分类,土壤中碳、氮、硫、磷与环境质量,土壤重金属元素、有机污染物、土壤退化过程与环境质量,污染土壤的修复,土壤环境工程等专业知识。沈阳农业大学环境土壤学课程学分为3学分,48学时。其中理论课2学分,32学时;实习课1学分,实习时间为一周。

1.2" 环境土壤学教学目标

通过环境土壤学课程的学习,使学生正确理解土壤在环境中的作用与地位,掌握土壤基本组成、性质与分类,熟悉不同类型污染物对土壤生态系统造成的危害,掌握土壤环境质量调控和改善的基本途径和方法。旨在培养并提高学生的综合分析能力和综合应用能力,为学生未来从事环境科学与工程以及生态学方面的研究和管理工作奠定基础。

课程目标1:了解土壤在环境中的作用与地位,掌握环境土壤学的基本概念;掌握土壤母质的概念与土壤的形成因素。

课程目标2:掌握土壤的基本组成、土壤物理、化学性质及其环境意义。

课程目标3:掌握土壤分类及土壤退化与环境条件的关系,掌握土壤圈元素循环与环境效应,熟悉不同类型污染物对土壤生态系统造成的危害,掌握土壤环境质量调控和改善的基本途径和方法。

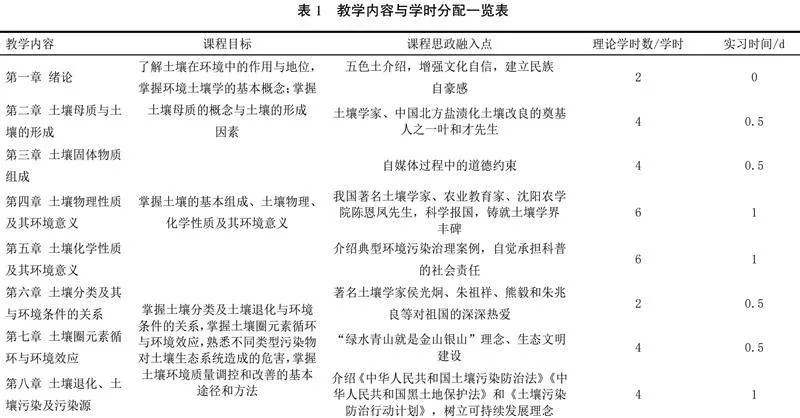

具体教学内容及其对应的课程目标与学时分配见表1。

1.3" 环境土壤学课程思政构建的必要性

环境土壤学是一门研究自然条件和人为因素影响下土壤环境质量变化及其调控的融合环境科学与土壤学的交叉性综合学科。其内容涵盖土壤与土壤圈的定义及内涵、土壤物理化学性质与环境意义、土壤分类及其与环境条件的关系、土壤圈元素循环与环境效应、土壤退化和土壤污染及污染源等。环境土壤学作为高等农业院校环境工程、环境科学等专业的基础必修课程,课程内容丰富,目标明确,紧跟可持续发展需要,对接生态环境保护和土地保护政策,有大量思想政治元素可以挖掘。因此,开展环境土壤学课程的思政教学改革,将思政元素自然融进环境土壤学的教育教学过程中,既能让学生学习到专业基础理论知识,又能让学生树立正确的价值观、人生观及世界观。

2" 课程思政视域下环境土壤学课程的教学构建与探索

2.1" 加强课程师资队伍的思政意识和能力

教育部2020年5月颁发的《高等学校课程思政建设指导纲要》提出,要全面推动课程思政建设,其中教师是关键。教师不应是“仅教学”的人员,更应是时刻关心国计民生、关注社会发展、怀有强烈责任感及使命感和人文情怀的育人推手。教师要具备愿做、能做、善做专业课程思政的意愿、能力和技能。沈阳农业大学环境土壤学课程组成员定期利用 “人民网”“光明网”“学习强国”等在线平台,定期学习党的二十大精神、习近平生态文明思想、社会主义核心价值观、全国高校思想政治工作会议精神和土壤污染防治相关法律法规等,不断提高教师自政治理论水平和加强专业理论水平。同时,依据课程内容,课程组确定将培养学生的爱国主义、生态文明、家国情怀、价值观、人文素养、道德修养、法治素养、时代精神和科学精神作为环境土壤学课程的思政元素。在课程准备及授课过程中,课程组所有成员时刻整理和收集有关中国优秀传统文化、生态文明建设、黑土地保护、环境保护法律法规和环境土壤学发展前沿,以及侯光炯、朱祖祥、陈恩凤、熊毅和朱兆良等优秀土壤科学家的工匠精神与爱国情怀的文献、图片和视频等资料,建立环境土壤学课程思政素材库。在课程设计、讲授过程中,授课教师要明晰每一章节的专业课程内容应该对应的思政元素及代表案例;根据课程教学目标和教学内容,在精心规划和认真设计教学方式、模式及时间合理分配的基础上,巧妙自然地将思政元素融入到课程教学过程。另外,课程组成员会定期针对思政教育在专业课程教学过程中存在的问题、重点、难点进行交流与总结,不断进行完善。

2.2" 教学大纲修订,教学内容优化,思政元素融入

教学大纲是教学活动的重要组成部分,是教师在课程设计和教学实施过程中的有力指导[3]。因此,环境土壤学课程的思政建设以课程大纲修订为切入点,确定体现环境科学专业多元化的培养目标。知识目标要使学生正确理解土壤在环境中的作用与地位,掌握土壤基本组成、性质与分类,熟悉不同类型污染物对土壤生态系统造成的危害,掌握土壤环境质量调控和改善的基本途径和方法。能力目标旨在培养并提高学生的综合分析和解决土壤环境污染与防治方面问题的能力,为学生未来从事环境科学与工程以及生态学方面的研究和管理工作奠定基础。思政育人目标强调树立学生识土护土、惜土静土、合理用土的观念,培养学生勤劳质朴、追求真理的品质,践行新时代生态文明、绿色发展的理念。

环境土壤学课程讲授时,将专业基础知识内容如土壤圈,土壤污染与防治,土壤退化,土壤中碳、氮、硫、磷与环境质量,土壤重金属元素污染等与国家当前环境保护、黑土地保护等政策方针有效融合,提炼出其中的思政元素,使之充分融合在环境土壤学课程内容里。例如在讲解土壤颜色时,向学生介绍社稷坛五色土的由来,激发学生民族自豪感与爱国情怀。古人认为,土地和粮食是养育人民的根本,也是一个国家建立和存在的基础。现今位于北京中山公园的社稷坛就是明、清时期皇帝祭祀太社之神和太稷之神的场所。太社之神专管土地,太稷之神主管谷物。社稷二字后来也慢慢演变为国家的同义词。社稷坛上的五色土取自全国各地,按照东、南、中、西和北5个方位摆放,寓意中华疆域地大物博,而这青、红、黄、白和黑5种颜色土放置的方位恰好也对应了今天中国土壤分布的概况。在社稷坛的东边是青土,代表着东边的大海;西边是白土,代表西部白色的沙;南边是红土,预示南方的红土地;北边是黑土,象征北部的黑土地;而中间的黄土,就是黄土高原的寓意。分别象征金、木、水、火和土,是万物之本,含“普天之下,莫非王土”之意。五色土只是中国土壤中五个主要的大类,中国各地地域差异很大,受不同的地理因素影响,土壤类型和颜色远不止这些。在讲解土壤污染防治的时候,向同学介绍《中华人民共和国黑土地保护法》于2022年8月1日实施。保护好、利用好、养护好黑土地是‘国之大者’,贯彻落实黑土地保护法,用先进科技破解黑土地变薄、变瘦、变硬问题,用严密法律保护黑土地资源的开发利用、修复保护活动,是推动农业现代化的“必经之路”。介绍《中华人民共和国土壤污染防治法》,土壤污染的防治事关老百姓舌尖上的安全,会直接或间接地影响到我们的食品和饮用水安全,关系到广大人民群众的切身利益,甚至关系到能否可持续发展。为了保护和改善生态环境,防治土壤污染,保障公众健康,推动土壤资源永续利用,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,2019年1月1日,《中华人民共和国土壤污染防治法》正式生效实施。

2.3" 引发讨论,启发思考、加强学生主观能动性,丰富教学手段

在授课过程中,注重与学生互动,引发讨论,启发思考。如通过提问土壤有生命么?让学生们讨论土壤是否具有生命,生命的数量。根据学生讨论的情况,再进一步讲解土壤是有生命的自然体,因此里面有很多“居民”,也就是土壤中的生物。主要包括植物根系、土壤动物和土壤微生物。而且与人类一样,土壤能够呼吸,吸入氧气,呼出二氧化碳。土壤是一个有生命的生态系统,里面的微生物数量是相当巨大的,一捧健康土壤所含的生物数量,超过地球上所有人口数量。土壤是地球上最有价值的资源,但人类的不合理活动却让土壤遭到了严重破坏。随即讲解土壤退化的类型与严重程度。通过以上讲解,启发学生思考,我们人类应该怎样保护一切生物赖以生存的土壤。

另外,让同学们课下通过网络、学习强国App、微信等平台了解土壤保护与利用、土壤污染与防治、《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)、净土工程以及国家在土壤污染防治方面的立法、科学研究和治理等方面的新闻报道,通过翻转课堂的方式让学生们来讲解,老师加以辅助和指导,将“绿水青山就是金山银山”“人与自然和谐共生”“黑土地保护与利用”这些绿色生态观内容与教学紧密联系起来,激发学生主观能动性,提高课程课堂教学质量。

2.4" 科研反哺教学,营造课程思政氛围,激发学生爱国情怀

授课过程中引入社会、学校及教师的科研成果,可以充分锻炼学生分析问题、解决问题的能力,提高实践操作能力,同时培养学生求真、求实、求知和求新精神[4]。如在讲授土壤改良与保护时,向大家介绍课题组承担的“十四五”国家重点研发计划“黑土地保护与利用科技创新”重点专项中关于秸秆还田的科研项目,秸秆还田不仅减少了秸秆焚烧对环境造成的污染,还可以有效地改善土壤的结构,增加土壤的有机质含量,提高土壤的肥力和保水性,从而达到保护土壤的目的,农业要绿色发展、可持续发展,推广秸秆还田势在必行。如在讲授土壤污染防治时,介绍北京城市副中心城市绿心森林公园土壤环境污染防治案例,该公园是北京城市副中心的标志性绿化工程,原址为东方化工厂厂址,由于长期的生产过程造成了严重的土壤环境污染,该地块被选为国内风险管控示范工程,经过风险管控后,曾经的厂区污染核心区现已成为绿心的生态保育核,突出自然生态系统的完整性,展现出蓝绿交织、水城共融的生态格局。案例的成功表明了土壤环境治理的重要性和必要性,同时也为其他地区提供了可借鉴的经验和启示。在以上科研成果与案例与同学分享的基础上,融入“绿色发展”“美丽中国”“健康中国”等新时代的基本内容,增强同学民族自豪感,培养学生热爱祖国和保护环境的良好品质。

2.5" 加强课程与实践融合,深度发掘实践的育人价值

著名教育家陶行知先生认为,教育一定要“知行合一”。实践教学在培养学生认知能力、动手能力、创新能力及道德情操和意志品质等方面起着不可替代的作用[5]。在环境土壤学课程实习的教学过程中,将实习内容与课题组老师的科研项目及大学生创新创业计划项目联系在一起。一方面,使学生尽快了解本专业科研领域,接触学科前沿和发展动态,激发学生对专业的热爱和学习兴趣;另一方面,同学们尽早进入实验室,增强了学生的科研动手能力与科学素质;最后,通过分组讨论、团队作业等形式,引导学生树立团队协作意识,提高沟通协调能力。另外在实习课程教授过程中,增加与实习内容相关的科研故事,通过讲解沈阳农业大学第一任校长张克威先生把全部精力都奉献给了中国的农业教育事业,用他呕心沥血地培养现代农业科技人才的故事来培养学生的求真精神与爱国意识。

2.6" 完善考核评价体系,提升学生综合素养

专业课融合思政教育的目的是让学生在掌握专业技能的同时,提升学生的综合素养。因此,在环境土壤学课程考核评价体系中注重学生的思想品德、社会责任感、创新能力等方面的综合评价。首先,提升平时成绩在考核中所占的比例,将之前平时成绩占比从30%变成50%,加强对学生平时精神面貌、学习态度、一言一行和团队意识等多方面表现的考察;其次,完善环境土壤学课程考试题库,在试题库建设中,以人才培养方案为依据,以学生为中心,增强学生学习主体作用,反映专业人才培养的基本要求,体现学校办学特色;试题既紧扣教学大纲,又联系实际,从课程目标出发,明确知识、能力和素质要求,对课程目标和提升学生综合素养进行高强度支撑。在期末考试中,增加与当前土壤环境热点知识相关的主观问题,如我国开展第三次全国土壤普查的意义,我国颁布《中华人民共和国黑土地保护法》的意义,考察学生运用所学知识的能力、对国家时政的关心程度及社会责任感。

3" 结束语

随着社会对人才的需求越来越高,大学生具备较高专业技能水平的同时也应具备较高的思想道德素养和社会责任感。因此,通过专业课程的思政融入来培养学生的思想道德素养和社会责任感已经成为高校教学改革的必然趋势。环境土壤学是与环境保护、土壤污染防治、食品安全等政策联系非常紧密的一门课程,教师有责任将思政元素融合进环境土壤学课程各教学环节中,提高学生的专业技能和综合素养,实现专业教育与思政教育的有机统一。

参考文献:

[1] 王晓彤,叶国青,李居伟,等.新时代军事教育方针视域下军事教育实施课程思政的探索与实践:以航空弹药储运管理课程为例[J].教育观察,2021,10(47):65-68.

[2] 王宁,张有利,焦峰,等.“课程思政”视域下土壤学线上线下混合式教学改革探索[J].安徽农学通报,2021,27(7):168-170.

[3] 曾广娟,赵美微,彭红丽,等.“一流课程”建设下《环境土壤学》课程思政教学改革路径探索[J].绿色科技,2021,23(17):248-254.

[4] 王芳,马晓,林妍敏,等.课程思政视域下“环境土壤学”课程教学改革实践[J].教育教学论坛,2022,(27):73-76.

[5] 王芳,林妍敏,何俊.基于科研反哺教学的环境类创新人才培养模式探索:以“环境土壤学”课程为例[J].教育教学论坛,2021(20):93-96.

基金项目:沈阳农业大学2022年度教育教学研究项目(2022-44、2023-26)

第一作者简介:范庆锋(1980-),男,农学博士,副教授。研究方向为农业环境保护。

*通信作者:党秀丽(1976-),女,农学博士,副教授。研究方向为农业环境保护。