中华优秀传统文化与工科基础力学课程的融合教学

2025-01-24张丽华赵桐

【摘" " 要】文章从新工科人才培养视角,分析中华优秀传统文化在新工科人才培养中的意义,并以工科基础力学课程为例,从传统科技典籍中的力学应用、古典诗词语境下的力学概念、古建筑与传统界画中的力学模型3方面挖掘中华优秀传统文化在教学中的融入点,以期在中华优秀传统文化的各种形式中对力学知识寻古问今,进而使学生树立文化自信,提升人文素养,激发创新热情,开展文化传承、立德树人与力学素养的融合教育。

【关键词】中华优秀传统文化;基础力学课程;文化自信;创新能力;人文素养

【引用格式】张丽华,赵桐.中华优秀传统文化与工科基础力学课程的融合教学[J].黑龙江教育(理论与实践),2025,79(1):85-87.

【中图分类号】G640;O341" " " " " " " 【文献标识码】A" " " " " " " 【文章编号】1002-4107(2025)01-0085-03

一、引言

新工科背景下的教育教学以立德树人为引领,强调科学、人文及工程的多元融合。工科基础力学兼具理论性与应用性,马克思曾说:“力学是大工业的真正科学的基础”[1]。力学几乎与所有的基础学科和工程学科都有交叉,力学理论在解决高新科技领域发展突出问题时往往起着关键性作用。如何帮助学生夯实基础学科的能力素养,提高原始创新能力,是我国力学教育迫切需要解决的问题[2]。著名科学家钱学森曾说过:“一个有科学创新能力的人不但要有科学知识,还要有文化艺术修养。”[3]钱学森的这一主张强调了人文素养是培养创新型人才不可或缺的重要组成部分。中华优秀传统文化有着灿烂的文明成就,蕴含了丰富的人文精神,汇聚多样的美学追求。结合力学课程对中华优秀传统文化再发现与再认识,构建力学知识与思政元素共融的教学案例,生动展现力学知识的实际应用场景,促进专业素养和人文素养交互提升,在对中华优秀传统文化的继承与转化中提高创新能力意义重大。

二、中华优秀传统文化融入工科基础力学课程的意义

工科基础力学课程主要包括“理论力学”“材料力学”“结构力学”等课程,专业覆盖面广,且力学课程和学生接触的时间往往从大学一年级开始并持续两三个学期,因此其具有学分多、学时长的特点。工科高校培养的工程师,其工程行为无不与力学息息相关,因此,力学教育对工科学生知识与能力的建构、基本科学素养和工程意识的培养有着深刻的影响。

(一)架设文理桥梁,改变工科基础力学课程学生畏学的现状

工科基础力学课程内容以抽象的力学模型、严谨表述的概念、复杂的数学公式和逻辑性强的推导为主,传统教学多关注概念表述的认知、公式理论的推导和计算能力的培养。由于文理分科,学生对工科知识所蕴含的精神价值不够重视,在面对一个个以西方科学家名字命名的力学术语与公式时,如泊松比、杨氏模量、欧拉公式等,往往忽视了我国在力学学科发展上的探索与贡献;学生对力学的应用性认同感不强,课堂上师生的双向互动与情感交流难以展开,在被动学习中缺乏对现实的关注及创新实践的意愿;受短视频等碎片化信息影响,学生存在理想情操不高、文化积淀不够、审美品位从众的现象;由于缺乏人文知识的滋养与人文精神的熏陶,学生心理上常处于焦虑、紧张状态[4]。

因此,需要在教学中寻找师生双方都熟知并有情感认同感的内容,以激活课堂教学。中华优秀传统文化作为师生共同的文化体验,历史悠久、内蕴深厚,为人文教育提供了丰富的精神文化资源,易于架构基础力学课程与人文艺术间的桥梁;同时,中华优秀传统文化还是一种惯性力量[5],其作为文化母体的强大活力融入教学中,可开拓人文视野,打破文理知识壁垒,赋予基础力学课程更多的科学价值和人文内涵,提升学生人文素养。

(二)践行立德树人,推动基础力学专业教育与思想政治教育相融合

纵观力学的发展历程,其研究内容源于自然现象、生活劳动和工程实践,理论体系中蕴含着大量的自然规律、哲学道理和创新创造。无论是古代的生产、交通工具,还是建筑、水利、桥梁,无不体现当时能工巧匠的力学智慧与生活哲学,将这些人类在文明演进中的创新创造引入基础力学课程中进行诠释,可提供超越书本的实践指导,使学生认识到中华文明在人类文明中做出的重大贡献;浩如烟海的史书古籍、出土文物记载着众多力学的原理与应用,蕴含着先贤革故鼎新的创新精神、崇尚形神兼备的美学追求。中华优秀传统文化中的自强不息、厚德载物的精神底蕴,以民为本、天下为公的价值观念,“天下兴亡、匹夫有责”的担当意识,与思想政治教育所强调的价值规范具有一致性[6],将其融入基础力学课程教学中,既可以提升工科学生的人文素养,又有助于强化学生的责任担当和家国情怀。由此可见,中华优秀传统文化可为基础力学课程思政提供丰富的思政素材补给,进而将专业教育与思想政治教育有机融合起来。

三、中华优秀传统文化在工科基础力学课程中的融入点挖掘

中华优秀传统文化包含经典古籍、诗歌戏曲、文学名著、建筑文物、图画音乐等多种形式,工科基础力学课程内容中从来不缺少中华优秀传统文化的成分,只是缺少对两者契合点的认识,以及将两者融合的教学设计。在具体的力学教学情境中融入与之契合的中华优秀传统文化,学生将发现所学内容的不凡与价值,并从这些发现和感受中体会创新创造的魅力乃至找到灵感。

(一)传统科技典籍中的力学应用,树立文化自信

自人类文明开始,力学就在人类观察自然、改善自身生存与生活条件的实践中发展。伴随着力学在不同领域的应用,相关的记载也出现在一些具有科学技术价值的古籍中。例如,编撰于战国初期的《考工记》是我国现存记述古代手工业技术的最早的典籍,总序中“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良”是中国古代造物思想的重要原则之一[7],其可以在“材料力学”课程中用于解释“材美——材料质地品性优良,具有良好的强度、刚度、韧性等力学性能”“工巧——充分发挥各材料的性能和功用以成良器”等概念。在《舆人为车》一节中还有“凡居材,大与小无并,大倚小则摧,引之则绝”的表述,意思是强度大小不同的材料装配在一起使用会令车体崩坏断裂,即小材大用会造成强度不足。教师可以此让学生认识到,在团队合作中各方要齐头并进,否则失效总是出现在强度较弱的那一方,如同木桶的盛水量由最短的那块木板决定。

明代宋应星所著的《天工开物》是世界上第一部关于农业和手工业的科学性著作,书中的一些实例记载了结构和构件的设计制作与材料性能的关系。例如,解释古剑的工艺配比“刀剑绝美者……若非钢表铁里,则劲力斫施,即成折断”,描述了钢与铁2种不同力学性能的材料,以及如何根据剑各部位受力特点来铸出一把刚柔相济的宝剑。由此,教师引出“好钢用在刀刃上”的原理,再解释“恨铁不成钢”的力学原理。古人认为,青铜淬火前是既硬且脆的,水淬后便去掉“脆”性,独存“硬性”。炼钢、淬火的一热一冷极具画面感,易于激发学生去探究其中的力学智慧,也启发学生明白在成长中必然要经历打磨与淬火才能成就过硬本领。

这些记录我国古代科技文明与创新成果的专业典籍,字里行间流露出格物致知、经世致用的科学态度,同时,古文特有的语言韵味和文采辞藻营造出的浓厚文学气息让学生眼前一亮,对古代先贤的敬畏之心油然而生。我国古代科技成就蕴含的现代科学方法体系,为工科教育改革打下了坚实的基础[8]。尤其随着考古工作与科技史研究的新进展,类似的史料越来越丰富,需要教师挖掘、鉴别、整理后引入到力学课堂。同时,建议学生在各地博物馆参观时,面对不同时代的文明成就,可寻着前人的足迹探索古代科技的发展,进而思索自己将为后人留下什么。

(二)古典诗词语境下的力学概念,体会中文之美

古诗词可以说是融入中国人血液中的传统文化形式,是最容易感同身受的文化载体。古诗词借景抒情、托物言志,与基础力学课程内容看似壁垒分明,但如果教师关注并热爱古诗词,也不难发现其中有一些对力学研究对象与现象的描述。例如,唐代杜牧的《阿房宫赋》中写道:使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒……其中,便描述了压缩的柱、弯曲的栋与梁、连接件的钉等几种力学杆件。教师用专业术语讲解力学概念的科学性与规范性时,若再用诗歌语境中的词汇描绘出与力学概念形象相一致的力学之美,可触发学生以往的知识积累,使学生在力学概念的理性与诗歌语境的感性之间形成联想的张力,进而实现知识迁移,激发新的灵感。

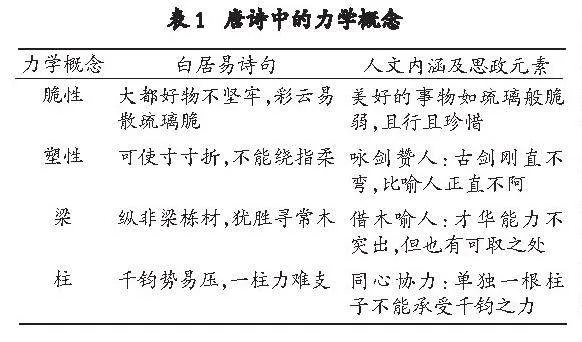

在选取含有力学概念的古典诗词时,应注意诗词中文字符号本身的意义、内涵象征与力学概念本质是否具有高度契合性,不可牵强附会、断章取义。例如,教师在课堂教学中讲授几个常见的力学概念时引用了唐代诗人白居易的诗句(表1)。诗句的感染力易于唤醒学生的人文感知,使学生在情知交融中感受中文的丰富性与审美意象的多样性,以拓展知识的边界。当学生在竞争中遇到挫折时,可创设与力学教学内容相适应的情景,用杜甫的“古来材大难为用”、陆游的“大材小用古所叹,管仲萧何实流亚”等诗句与之共情,再用李白的“天生我材必有用”诗句来鼓励学生。这样的人文关怀能够将具体知识点与学生的实际相联系,新奇的视角、灵活的取材、韵味深远的表达必然被学生久久铭记。课后还可以给学生布置阅读任务:发现古文中的力学描述,并作为过程性评价作业之一。

(三)古建筑与传统界画中的力学模型,感受工匠精神

古建筑是中华优秀传统文化和民族特色最直观的传承载体,也是工程技术与人文艺术有机结合的体现,而力学则是工程技术的有力支撑。无论是整体结构形式,还是局部构件的梁、柱、台基等,学生在教材中看到的都是理想化、近似化后的力学模型,而古建筑实物则提供了认知抽象模型的具体情境。例如,斗拱作为中国古建筑的代表性符号,它以榫卯结合形成了多样的种类,位于立柱和横梁交接处,承托梁架并出挑屋檐,像弹簧一样起着变形消能、缓解地震的作用;宫殿和庙宇建筑中使用的木柱给人雄浑庄严的美感,细究圆柱高度与截面直径之比,符合压杆稳定中长细比的合理设计;而从栋梁之材中学生可领会到梁在建筑结构中的重要性,在欣赏雕梁画栋上的精美装饰时,联想到抬梁式结构的力学原理,从而明晰自身在竞争中如何知重负重、挑大梁,而这也是很好的融合点。

古建筑的一梁一柱、一榫一卯集古韵之美,凝结了历代匠师精益求精、严谨执着的工匠精神。教师可在课堂上引导学生借助图片、视频等介绍家乡传统建筑,并分析其中的力学原理,进而深化学生对地域文化和建筑特征的认知,引导学生思考如何用现代化手段对身边的物质文化遗产进行保护;同时,还可以在实践中布置模型制作任务,引导学生通过应用材料力学、结构力学等知识设计出不同凡响的结构体系,为维护和加固古建筑提供理论基础。

一些传统建筑在历史的云烟中已灰飞烟灭,而传统绘画中界画的存在则可以带领人们穿越时空感受当时的历史风貌。界画以描绘亭台楼阁、桥梁舟车等建筑结构为主要题材,作画时要使用界尺引线,横平竖直、准确逼真、合乎实物比例,堪比现代的“施工图”。传世名画《清明上河图》便采用了界画的手法,张择端以写实的手法,合乎透视的原理,画出一座高大的跨汴河木制拱桥,清晰显示了几何、力、材料等要素之间的关系。这种由直木纵横叠架而成的拱桥是中国特有的桥梁形式。画中写实的画法为桥梁结构设计与施工提供了有价值的实用素材。界画讲究规矩准绳又具有艺术美感,给学生提供了别开生面的作图示范,其艺术审美体验有利于调动学生的直觉性和形象性思维,唤醒学生日积月累的力学经验,并从艺术感悟与科学理性中获得求知的成就感,从而产生无限的想象力。

四、结束语

中华优秀传统文化对于提升学生的人文素养与创新能力有着独一无二的作用。深入挖掘工科基础力学课程中蕴含的中华优秀传统文化元素,既是文化传承,也是创新性教学,可使学生在专业学习中自然接受文化精髓与精神的滋养,达到课程思政“如盐溶水”的育人效果;从传统文化角度理解与领悟工科基础力学理论的实用性、交叉性与综合性,可改变力学课堂沉闷的现状,激活学生创新创造的热情,引导学生在实践中主动参与传统文化的传承与创造,成长为兼具深厚民族文化底蕴、德才兼备的新工科人才。在工科基础力学课程中挖掘和阐述中华优秀传统文化,对教师也提出了更高的要求,不仅需要教师具备扎实的学术功底,而且要对中华优秀传统文化有深厚的积淀,更要有与学生共享这种美感的热情。因此,育人者先育,提高教师自身的人文素养、设计多层次的融入途径是今后工科基础力学课程教学要进一步探索的内容。

【参" "考" "文" "献】

[1]" 马克思恩格斯全集:第26卷[M].北京:人民出版社,1973:116.

[2]" 胡海岩.力学教育的几个问题及其对策[J].力学与实践,2020,42(5):598-602.

[3]" 李斌.亲切的交谈[N].光明日报,2005-07-31(3).

[4]" 华吉俊.科学教育人文化的内涵、价值与实现路径[J].当代教育与文化,2023,15(5):89-95.

[5]" 尚洁.中华优秀传统文化与高校思想政治教育融合探析[J].黑龙江教育(理论与实践),2022,76(8):16-19.

[6]" 王晓辉.中华优秀传统文化与高校思政课育人的融合创新[J].黑龙江教育(理论与实践),2024,78(1):18-20.

[7]" 邹其昌,许王旭宇.《考工记》先秦工匠设计思想的当代建构[J].创意与设计,2022(4):88-93.

[8]" 邹慧君,梁庆华.工科教育改革需要文化自信[J].机械设计与研究,2022,38(1):1-3.

编辑∕王力

【收稿日期】2024-02-17" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 【修回日期】2024-03-27

【作者简介】张丽华,女,副教授,研究方向为基础力学;赵桐,女,讲师,研究方向为结构力学。

【基金项目】南京工业大学2023年教改“基于工科大学生创新实践能力培养的‘材料力学’教学改革研究与实践”(2023227)