丁苯酞结合阿替普酶静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中的效果

2025-01-24李世桥

【摘要】目的 研究丁苯酞结合阿替普酶(rt-PA)静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中(AIS)的效果,为临床提供参考。方法 选取2022年7月至2024年7月道真仡佬族苗族自治县中医医院收治的70例AIS患者进行回顾性分析,根据治疗方案的不同分为对照组(35例,常规治疗联合rt-PA溶栓治疗)和观察组(35例,加用丁苯酞治疗)。比较两组患者疗效、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)、Barthel指数(BI)评分和不良反应发生情况。结果 观察组患者整体疗效更优,总有效率更高(均Plt;0.05)。两组患者治疗后NIHSS评分均降低,BI评分均升高,且观察组均更优(均Plt;0.05)。两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05)。结论 丁苯酞与rt-PA静脉溶栓的联合应用,在治疗AIS中展现出较好的效果,该联合疗法不仅能改善患者的神经功能缺损状况,还能有效提升患者的日常生活自理能力,且其安全性理想。

【关键词】丁苯酞;阿替普酶;急性缺血性脑卒中;神经功能

【中图分类号】R743.33 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2025.03.0142.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2025.03.046

急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke,AIS)主要是由于脑部供血动脉发生阻塞,脑组织受缺血与缺氧的双重影响,导致组织坏死的发生。AIS的临床表现较多,典型症状包括语言障碍、偏瘫和感觉异常等[1]。有研究显示,AIS是脑血管疾病中最普遍的类型,其发病率占全部患者的70%~80%,致残率和致死率均较高[2]。因此,及时治疗对降低患者的死亡风险具有重要作用。临床对于AIS的治疗旨在迅速恢复患者脑部血液循环,防止脑组织遭受进一步损伤。目前,阿替普酶(rt-PA)静脉溶栓治疗是临床常用的治疗方式之一[3]。然而,临床实践显示,溶栓治疗易引发颅内出血等并发症[4]。因此,需寻求更安全有效的治疗方法。丁苯酞能够通过阻断脑部损伤过程中的多个病理环节,改善大脑局部的血流,优化脑部的血液循环状况,减少脑组织损伤[5]。基于此,本研究旨在观察丁苯酞结合rt-PA静脉溶栓在AIS中的治疗效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022年7月至2024年7月道真仡佬族苗族自治县中医医院收治的70例AIS患者进行回顾性分析,根据治疗方案的不同分为对照组(常规治疗联合 rt-PA 溶栓治疗)和观察组(加用丁苯酞治疗),各35例。对照组患者中男性19例,女性16例;年龄55~75岁,平均年龄(64.33±5.25)岁;BMI 21~28 kg/m2,平均BMI(23.25±1.06)kg/m2;发病至入院时间1~4.5 h,平均发病至入院时间(3.06±0.31)h。观察组患者中男性20例,女性15例;年龄56~75岁,平均年龄(64.38±5.24)岁;BMI 20~27 kg/m2,平均BMI(23.31±1.07)kg/m2;发病至入院时间1~4.5 h,平均发病至入院时间(3.05±0.32)h。两组患者一般资料比较均无差异(均Pgt;0.05),可比。本研究经道真仡佬族苗族自治县中医医院医学伦理委员会批准。纳入标准:⑴符合AIS的诊断标准[6];⑵发病至入院时间≤4.5 h。排除标准:⑴合并恶性肿瘤者;⑵合并视听功能障碍者;⑶存在药物过敏史者;⑷合并凝血功能障碍者;⑸合并精神疾病者。

1.2 治疗方法 两组患者均行常规治疗,包括降压、降糖、调脂等。对照组患者接受rt-PA(Boehringer Ingelheim Pharma GmbH amp; Co. KG,国药准字SJ20160055,规格:50 mg/支)溶栓治疗。剂量为0.6 mg/kg(最大剂量90 mg),在1 min内,先以静脉推注的方式给予患者所需药物总量的10%;随后的1 h内,再将剩余的90%药物通过静脉泵入的方式输入患者体内。溶栓治疗在疗程开始第1 天使用,后进行常规治疗。观察组患者加用丁苯酞氯化钠[石药集团恩必普药业有限公司,国药准字H20100041,规格:100 mL/瓶(含丁苯酞25 mg与氯化钠0.9 g)]进行静脉滴注,100 mL/次,60 min滴注完毕,2次/d。均治疗14 d。

1.3 观察指标 ⑴比较两组患者疗效。美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[7]评分降低90%或以上,且所有症状(如眩晕、头痛等)均已完全消失为基本痊愈;若治疗后NIHSS评分降低幅度在45%~90%(不含90%),且症状得到明显改善,则判定为显效;治疗后NIHSS评分降低18%~45%(不含45%),症状有所好转,则判定为有效;NIHSS评分较治疗前降低不足18%,症状未见改善甚至有所加重为无效[8]。总有效率=基本痊愈率+显效率+有效率。⑵比较两组患者NIHSS、Barthel指数(BI)评分。NIHSS包括为行为意识、语言表达、运动能力等方面,总分最高为42分,评分与患者神经功能成反比;BI包含10个评估项目[9],总分最高为100分,评分与患者日常生活能力成正比。⑶比较两组患者不良反应发生情况。不良反应总发生率=[(恶心、腹部不适、牙龈出血、皮疹)例数之和/总例数]×100%。

1.4 统计学分析 采用SPSS 22.0统计学软件处理数据。计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验或秩和检验;计量资料以(x)表示,行t检验。以Plt;0.05为差异有统计学意义。

2 结果

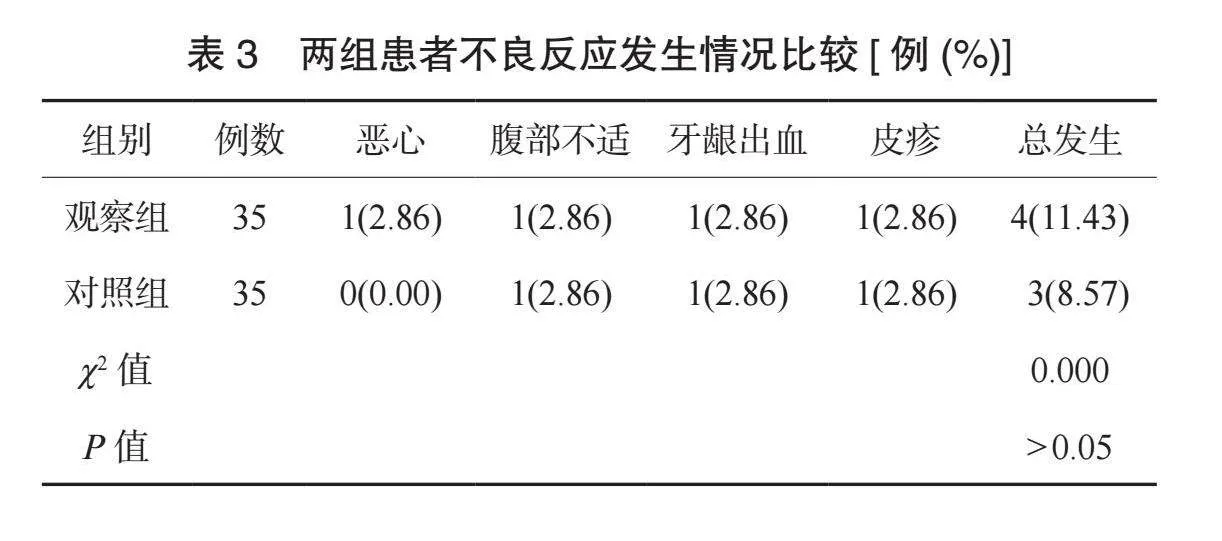

2.1 两组患者疗效比较 观察组患者整体疗效更优,总有效率更高,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表1。

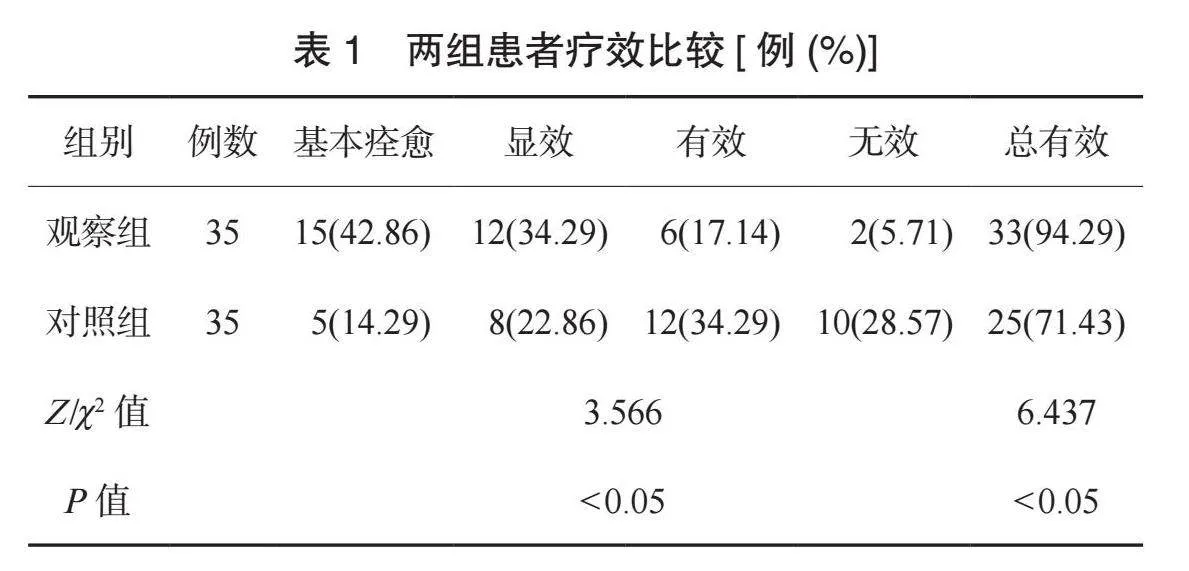

2.2 两组患者NIHSS、BI评分比较 治疗前,两组患者NIHSS、BI评分比较,差异均无统计学意义(均Pgt;0.05);治疗后,两组患者NIHSS评分均降低,BI评分均升高,且观察组均更优,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表2。

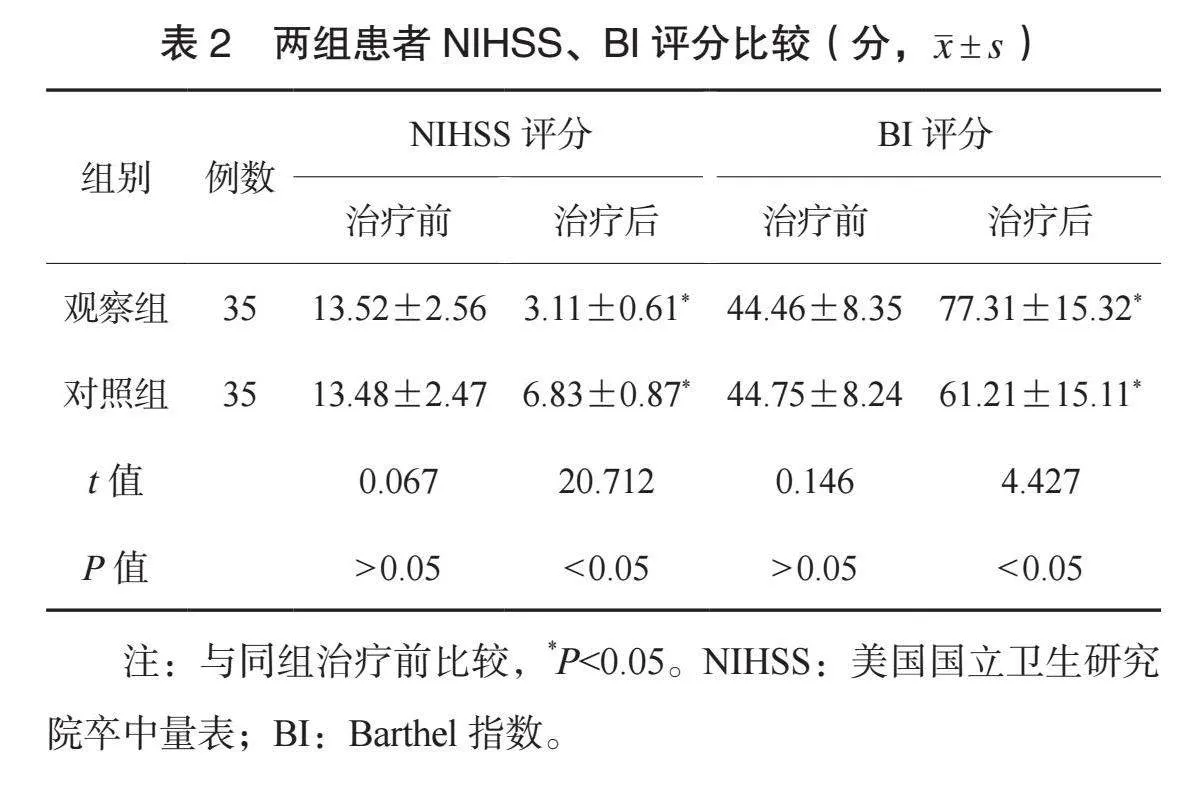

2.3 两组患者不良反应发生情况比较 两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05),见表3。

3 讨论

AIS的病理机制为脑部血管突然被血栓或栓塞物质阻塞,造成脑组织缺血和缺氧,引发组织坏死[10]。脑部作为人体内部构造中最复杂且易受损的器官之一,其对缺氧环境的敏感性极高,一旦出现缺血状况,神经细胞将在数分钟内开始损伤,因此,对于AIS的早期识别与及时治疗至关重要。目前,针对AIS的临床治疗策略已逐渐明确并不断完善。其中,抑制血小板聚集被视为核心策略之一。通过药物干预等手段,抑制血小板的聚集能力,可以迅速改善患者的脑部供血状况,降低血栓形成风险,为恢复血管的畅通创造有利条件,还有利于降低血栓复发的风险,为患者的长期康复奠定基础[11]。rt-PA作为一种溶栓药物,其主要机制在于能够有效抑制凝血因子的激活过程,从而延长凝血时间,降低血小板的异常聚集,有效减少血栓的形成和扩大。丁苯酞能够通过阻断脑部损伤过程中的多个关键病理环节,如抑制炎症反应、减轻氧化应激等,从而改善患者脑部的血液循环状况。这一改善不仅有利于及时输送氧气和营养物质至受损区域,还能有效减轻脑组织的进一步损伤[12]。基于此,本研究旨在观察丁苯酞结合rt-PA静脉溶栓在AIS中的治疗效果。

本研究结果显示,观察组患者整体疗效更优,提示丁苯酞联合rt-PA静脉溶栓治疗AIS患者的疗效显著。分析原因为,丁苯酞能够增强rt-PA的纤溶活性,提高血栓溶解的效率。丁苯酞抑制血小板聚集与释放,降低血液黏度,进而有效预防血栓形成,并优化微循环状态,能够促进缺血区域血流的增加,缓解脑组织的缺血缺氧状况。rt-PA在与血栓内的纤维蛋白相结合后,促进纤溶酶原转化为具有活性的纤溶酶,分解血栓中的纤维蛋白组分,进而实现血栓的有效溶解。有研究显示,丁苯酞具备抑制血小板聚集及释放反应的功效,降低血栓生成,为rt-PA创造更有利的溶栓环境,进而提高效果[13]。丁苯酞与rt-PA静脉溶栓的联合应用之所以在治疗AIS中表现出显著效果,主要归因于其复杂的药理机制及两者间的良好协同。丁苯酞能够优化缺血脑区的微循环与血流量,有效缓解脑水肿症状,并对神经细胞凋亡产生抑制作用,同时还展现出抗血小板聚集及抗血栓形成的效果。另一方面,rt-PA作为一种高效的溶栓剂,能精确地将纤溶酶原转化为纤溶酶,实现血栓的快速溶解,进而恢复缺血区域的血液供应。当丁苯酞与rt-PA联合应用时,可以发挥各自的优势,相互促进,既能有效改善脑缺血区的血液供应,又能加速血栓的溶解,减轻脑组织的损伤,从而显著提高急性脑梗死的治疗效果,为患者的康复创造更有利的条件。

在AIS的治疗和康复过程中,NIHSS评分和BI评分的变化能够反映患者的恢复情况和治疗效果。若患者经过治疗后NIHSS评分降低,且BI评分提高,则通常提示患者的神经功能得到有效改善,且日常生活自理能力也有所提升。因此,这两种评分在AIS的临床评估和研究中具有广泛的应用价值。本研究结果显示,治疗后,两组患者NIHSS评分均降低,BI评分均升高,且观察组均更优,这提示丁苯酞联合rt-PA静脉溶栓治疗能够改善患者神经功能,并提升其日常生活能力。分析原因为,丁苯酞联合rt-PA静脉溶栓能够有效溶解血栓,恢复脑组织血流,消除患者脑部缺血状况。rt-PA能够特异性地结合血栓中的纤溶酶原,并将其转化为纤溶酶,分解血栓中的纤维蛋白,溶解血栓,恢复血流,进而改善脑组织的血液供应[14]。丁苯酞能够扩张脑血管,恢复缺血部位的血流,改善局部脑组织的血液及氧气供应;此外,丁苯酞还能调控神经递质释放,维护神经细胞,并有效遏制炎症反应,促进神经功能的恢复,保障患者日常生活活动能力。rt-PA作为一种纤溶酶原激活剂,能够消解血栓,恢复脑部缺血区域的血液流动,且能够降低颅内压,进而减轻脑损伤。

丁苯酞的不良反应主要包括神经系统症状(如头晕、头痛等)及消化系统症状(如恶心、食欲不振等),在停药后通常可恢复正常,且发生率相对较低。本研究结果显示,两组患者不良反应总发生率无差异,提示观察组治疗方案的安全性良好。分析原因可能与丁苯酞独特的分子结构、作用机制及rt-PA的协同作用有关。丁苯酞能够为脑组织提供保护,避免因缺血再灌注损伤,提升患者的整体耐受。其次,丁苯酞与rt-PA在药理作用上存在一定的互补性,rt-PA主要通过溶解血栓、恢复脑部血流以挽救缺血性半暗带区域的脑组织,而丁苯酞则侧重于改善微循环、促进侧支循环建立[15],两者联合使用能够更全面地改善脑组织的血液供应和营养状况,促进神经功能的恢复,因此,未增加患者的不良反应发生率。另外,本研究仍存在一定缺陷,如纳入样本量较少,因此,在后续的研究中仍有需要扩大样本量、延长随访时间,延长观察时间,为丁苯酞结合rt-PA静脉溶栓用于AIS的疗效提供更详细、可靠的依据。

综上所述,采用丁苯酞与rt-PA静脉溶栓的联合疗法,对于AIS患者而言,效果突出,能优化其神经功能,并增强其日常生活自理能力,同时保持良好的治疗安全性。

参考文献

余锟,林翔,楚兰.急性缺血性脑卒中血栓影像学特征的研究进展[J].卒中与神经疾病, 2023, 30(2): 210-213.

闫雯,赵于飞,宫玉哲,等.缺血性脑卒中分子流行病学筛查及其危险因素分析[J].临床军医杂志, 2023, 51(1): 65-68.

谷亚伟,楚旭,赵路静,等.小剂量和标准剂量rt-PA静脉溶栓治疗高龄急性缺血性脑卒中的分层研究[J].实用医学杂志, 2024, 40(11): 1568-1573.

董蕾蕾,梁红,史宝光,等.通脉汤联合丁苯酞注射液对急性缺血性脑卒中阿替普酶静脉溶栓后患者临床疗效分析[J].辽宁中医药大学学报, 2024, 26(5): 201-206.

朱存良,易芳芳,谭若利,等.替罗非班与丁苯酞联合治疗对发病24 h内未行溶取栓治疗的急性缺血性脑卒中的疗效影响[J].临床和实验医学杂志, 2023, 22(3): 254-257.

中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志, 2018, 51(9): 666-682.

张磊,刘建民.美国国立卫生研究院卒中量表[J].中华神经外科杂志, 2014, 30(1): 79.

谈颂,常思远,宋波,等.早期改良美国国立卫生研究院卒中量表评分对缺血性卒中预后的预测作用[J].中华神经科杂志, 2012, 45(3): 154-157.

侯东哲,张颖,巫嘉陵,等.中文版Barthel指数的信度与效度研究[J].临床荟萃, 2012, 27(3): 219-221.

何丽丽,马鹏珍,谢颖桢,等.急性缺血性脑卒中患者预后不良的影响因素及生存分析研究[J].现代中西医结合杂志, 2023, 32(16): 2221-2227.

刘天芳,李红,杨晓莉.丁苯酞联合重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中临床疗效观察[J].实用医院临床杂志, 2023, 20(5): 98-101.

刘筱蓓,侯晓军.丁苯酞联合阿替普酶静脉溶栓对急性脑梗死患者DWI特征、凝血功能及神经功能的影响[J].海南医学院学报, 2019, 25(19): 1476-1480.

王伟伟,徐家萍,贾军辉,等.丁苯酞结合阿替普酶静脉溶栓对急性缺血性脑卒中患者NIHSS评分、血清Fibulin-5水平及脑血流动力学的影响[J].海南医学, 2022, 33(19): 2475-2478.

侯园园,梁志刚,孙旭文,等.丁苯酞联合阿替普酶治疗缺血性卒中临床疗效的观察性研究[J].中国卒中杂志, 2019, 14(3): 225-230.

顾伟,朱正萍,陈玉兰,等.丁苯酞治疗急性缺血性脑卒中的效果及对血清因子的影响[J].中国医药导报, 2022, 19(5): 86-88, 92.