家长教育期望的阶层差异及其对教养方式的影响

2025-01-23胡荣林昊民

摘 要:本研究利用2020年“中国家庭追踪调查”数据,考察了当前中国家长教育期望的阶层差异及对其教养方式影响。研究结果表明:(1)家庭经济地位的影响有限,家长普遍对子女抱有较高的教育期望;(2)家长教育期望对教养方式有显著影响,教育期望越高,家长选择专制型教养方式的概率越高;(3)家长教育期望对教养方式的影响不存在阶层差异,只要家长抱有相似的教育期望,无论处于何种阶层地位,都有可能采用类似的教养方式。研究结果有助于理解不同社会阶层家庭的教育观念与教育行为,并为提升底层的教育信念进而促进教育公平提供帮助。

关键词:教育期望;教养方式;阶层差异

基金项目:国家社科基金重大项目(20ZDA081)

作者简介:胡荣,厦门大学社会与人类学院院长,教育部长江学者特聘教授,主要从事政治社会学研究;林昊民,厦门大学社会与人类学院博士生。

中图分类号:G78" 文献标识码:A" 文章编号:1000-2359(2025)01-0143-08" 收稿日期:2024-04-30

一、引言

教育作为社会分层的重要变量,一直是社会学、教育学与经济学等学科关注的重点 李佳丽,张民选:《收入不平等、教育竞争和家庭教育投入方式选择》,《教育研究》,2020年第8期。。特别是家庭教育,作为子女社会化的重要过程,既是阶层不平等的反映,又加剧了不平等程度。其中,教育期望是家长对子女学习成就和未来发展的期待,影响着家长对家庭内部教育资源的分配,对我们理解阶层不平等很重要。特别是在“威斯康星模型”取得突破性进展后,家长教育期望一直与家庭社会经济地位相挂钩进行讨论,但目前尚未得到一致的结论。有学者从社会结构的角度出发认为,不同的教育期望既是处在不同社会结构位置的父母对子女未来发展的不同期盼,也是他们对家庭内各种资本的评估与平衡,因此期望的差异具有阶层属性特征 杨春华:《教育期望中的社会阶层差异:父母的社会地位和子女教育期望的关系》,《清华大学教育研究》,2006年第4期。。另一部分学者基于跨国比较研究认为,文化对教育期望存在强烈影响,儒家文化影响下的东亚国家或者其他地区的东亚国家移民普遍拥有偏高的教育期望,阶层的作用在文化影响下表现得并不明显 李佳丽,郑磊,聂倩:《冲破樊篱:弥补性资源、底层文化资本与寒门子弟教育获得:基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证研究》,《中国青年研究》,2023年第3期。。

教养方式是家长在日常生活中采取的教育方式和方法,不仅直接关系子女当下的教育成就,对其成年后的健康、生活与职业成就更是有着长远影响 张光珍,梁淼,梁宗保:《父母教养方式影响学前儿童社会适应的追踪研究:自我控制的中介作用》,《心理发展与教育》,2021年第6期。。依据科尔曼的观点,当家长与子女之间保持充足的亲子互动,社会网络具有较高封闭性,即形成“社会闭合”时,社会资本的有效代际传递才能实现。因此,教养方式是其教育期望影响子女学业成就的重要机制,揭示了教育资源在家庭内部的流动路径。考察不同社会阶层家长的教育期望对其教养方式的影响,有利于我们了解家庭教育的目标、价值观以及实际的教育行为之间的相互作用,更好地理解社会阶层的塑造作用,进而厘清教育不平等的产生过程。遗憾的是,二者的关系常常被默认为一种既定的联系,还未有研究对这一关联过程进行讨论。鉴于此,本研究将从以下两方面展开讨论:首先,探讨家长的教育期望是否存在阶层分化及其具体体现;其次,考察家长教育期望对其教养方式的影响。

二、文献回顾与研究假设

(一)家庭社会经济地位与家长教育期望

教育期望指对学生未来获得最高教育水平的希望和期待。已有研究对教育期望的形成机制进行了大量分析,包括教育体制、社会文化、家庭社会经济地位、性别等在内的诸多因素均表现出显著的影响 刘保中,张月云,李建新:《社会经济地位、文化观念与家庭教育期望》,《青年研究》,2014年第6期。 黄超,吴愈晓:《中学生教育期望的性别差异:表现与成因》,《江苏社会科学》,2016年第4期。 曹蕊,吴愈晓:《班级同辈群体与青少年教育期望:社会遵从与社会比较效应》,《青年研究》,2019年第5期。。其中,家庭社会经济地位被认为是最为基础性的影响因素。20世纪60年代,威斯康星学派将社会心理变量“教育期望”作为中间机制引入家庭社会经济背景对子代教育获得的模型研究中,并取得了突破性进展。根据模型的解释,家庭社会经济地位愈高,家长对学生接受大学教育的期望程度也愈高,最终使子女获得更大的大学教育可能性。父母作为青少年社会化过程中的重要他人,对子女社会价值的内化有着重要影响,并促成他们对未来教育和职业前景期望的形成,这些期望的差异反过来又导致他们最终的教育获得和职业地位出现分层。可以看出,尽管教育期望对学业成就发挥独立作用,但其并不是随机分布在不同背景的青少年学生中。

延续这一思路,大量研究从社会结构的角度出发,证明了家庭社会经济地位对教育期望存在影响。处于优势地位家庭的家长,出于规避学历下降可能带来的阶层向下流动风险,对子女的教育期望更高 侯利明:《地位下降回避还是学历下降回避:教育不平等生成机制再探讨(1978—2006)》,《社会学研究》,2015年第2期。。特别是受教育程度更高的父母,他们更加明白教育的重要性 张阳阳,谢桂华:《教育期望中的班级效应分析》,《社会》,2018年第6期。,不仅有着更长的生命预期以及对子代更强的教育投资意愿,同时也更重视将教育理念传递给子女,进而形成一种家族化的教育氛围。此外,父母的职业地位与其对子女的教育期望呈现显著的正向关系,从事技术和管理等对教育水平有高要求职业的父母,往往对子女有更高的教育期望 王甫勤,时怡雯:《家庭背景、教育期望与大学教育获得基于上海市调查数据的实证研究》,《社会》,2014年第1期。。与之相反,处于劣势地位家庭的家长,一方面他们的个人经历会对其教育机会结构的认知产生影响,并转化为对子女受教育水平极限的认识,最终成为子女“读书无用”的推理基础 谢爱磊:《“读书无用”还是“读书无望”:对农村底层居民教育观念的再认识》,《北京大学教育评论》,2017年第3期。。另一方面,他们受限于不充足的经济资本,对教育成本和失败风险的承担能力较差,无力支持长远的教育追求,不得不主动降低对子女的教育期望 黄政:《读书真的无用:农村居民教育期望的形成机制研究》,《教育科学研究》,2021年第6期。。

尽管如此,结构对期望有影响,但期望却不完全由结构决定。不同地区的教育文化观念具有差异性,能否套用完全一致的理论模型来解释不同历史文化背景下的其他社会,遭到部分学者的质疑 余秀兰:《父母社会背景、教育价值观及其教育期望》,《南京师大学报》(社会科学版),2020年第4期。。研究表明,无论是儒家文化圈内部国家抑或是其余国家中的亚裔群体,对教育的狂热都是其突出特征,并且呈现出一种明显偏高的教育期望 汪卫平,董扣艳:《儒家文化圈国家青少年的大学期望依然偏高吗:基于对韩国和新加坡PISA 2009—2018的分析》,《中国青年研究》,2020年第12期。。例如,东亚移民家庭认为教育成就可以通过努力获得,并不仅仅是由家庭经济地位决定,因此他们的教育期望相较美国父母普遍较高 Liu A, Xie Y. Why Do Asian Americans Academically Outperform Whites? The Cultural Explanation Revisited. Social Science Research, 2016, 58:210-226. Feliciano C, Lanuza Y R. An Immigrant Paradox? Contextual Attainment and Intergenerational Educational Mobility. American Sociological Review, 2017,82(1):211-241.。在我国,自古以来就有重视教育的传统,“万般皆下品,唯有读书高”的教育观念不仅在过去是一种重要且广泛的社会共识,在当代社会,家长依然表现出对教育的高度重视 关景媛,于伟:《母育的逻辑与传统文化的深植:从传统文化角度对“虎妈”式教育观念产生原因的探析》,《东北师大学报》(哲学社会科学版),2013年第6期。。一些研究尝试通过“觉醒的意识” 陈乐:《意识的觉醒:助力农村子弟的教育攀登之旅:基于一项口述史研究》,《教育发展研究》,2020年第23期。、“差别优势” 许程姝,邬志辉:《农村文化资本与文化生产:基于农村儿童“差别优势”的理论 构型》,《教育学报》,2021年第3期。、“底层文化资本” 李佳丽,郑磊,聂倩:《冲破樊篱:弥补性资源、底层文化资本与寒门子弟教育获得:基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证研究》,《中国青年研究》,2023年第3期。等概念,反思教育期望阶层优势论、阶层决定论的合理性。这些研究使发轫于西方文化背景中的“教育期望的社会阶层差异论”成为不确定性的结论。不过,低阶层家庭在物质、文化与智力方面与高阶层家庭之间的差距,无法简单依靠教育观念从根本上进行弥补。因此,尽管随着高等教育机会的不断增加,但家庭社会经济地位高低仍然可能导致高教育期望内部存在学历差异。为此,我们提出本研究的第一个研究假设:

假设1:家长教育期望存在显著阶层差异,家庭经济地位越高,对子女的教育期望就越高。

(二)家长教育期望与教养方式

教养方式指家长在抚养教育子女的过程中所表现出的相对稳定的行为方式,是父母对待子女的态度、情感与行为模式的综合体现。鲍姆林德通过对欧裔美国中产家庭的研究发现,父母通常是在表达态度、管教方法、沟通和期望四个方面对孩子提出不同程度的要求 Baumrind D.Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. Child Development,1966,37(4):887-907.。为此,她提出了教养方式的三种类型:权威型、专制型、溺爱型。迈克比和马丁进一步分析认为,鲍姆林德的教养方式类型包含亲子互动的两个维度:一是家长对待儿童情感需求的反应,可分为“接受”与“拒绝”两类;二是家长对儿童行为的管教程度,可分为“控制”与“容许”两类 Maccoby E E, Martin J A. Socialization in The Context of The Family: Parent-child Interaction. In Handbook of Child Psychology: Vol.4. Socialization,Personality, and Social Development, edited by Hetherington E M. New York: Wiley, 1983.。因此,这两种教养维度通过重新组合,又可得到四种教养方式类型:权威型、专制型、宽容型与忽视型,这样的分类方式在学界得到广泛的关注与应用。权威型教养方式表现为高回应与高要求,家长既给予孩子充分的关心,又坚持以既定的标准对其进行管教。专制型教养方式表现为低回应与高要求,家长缺乏与孩子的沟通,并试图通过惩罚或强迫的方式进行控制。而宽容型和忽视型教养方式皆表现出家长对孩子低要求,区别在于前者与孩子之间有积极的沟通,而后者则是既缺少要求又缺乏有效的回应 Kim H S. Consequences of Parental Divorce for Child Development. American Sociological Review, 2011, 76(3): 487-511.。

根据科尔曼的理论思路,父母与子女之间的家庭社会资本,是父母经济资本、人力资本与子女未来成就之间的重要纽带 Coleman J S. Families and Schools. Educational Researcher, 1987, 16(6):32-38.。父母对子女的关注和时间精力的投入如教育期望,是社会资本的重要表现形式。而只有当亲子间保持紧密的“代际闭合”,即有效的亲子互动,家庭资本才能顺利传递。家长展开不同的教养实践,实际是他们传递教育价值与重要性,塑造子女惯习的过程 Vryonidesa M, Dionysios G. Parents’ Aspirations for Their Children’s Educational and Occupational Prospects in Greece: The Role of Social Class. International Journal of Educational Development, 2012, 53:319-329.,教养方式作为代际不平等的传递机制发挥着重要作用 洪岩璧,赵延东:《从资本到惯习:中国城市家庭教育模式的阶层分化》,《社会学研究》,2014年第4期。。因此,教育期望与教养方式作为家庭教育中的资源配置机制与传递机制,显然存在极强的关联性。家长选择展开何种教养实践,实际可能正是以其对子女未来有何种期望为前提,教育期望对他们教养实践具有指导和引领的作用。例如,李佳丽与胡咏梅的研究指出,父母教育期望对子女的影响不是直接和单一的,而是需要通过与子女的互动和交流将教育期望传递给子女,进而影响学生的发展 李佳丽,胡咏梅:《“望子成龙”何以实现:基于父母与子女教育期望异同的分析》,《社会学研究》,2021年第3期。;有学者针对农村留守儿童能力发展研究表明,父母的教育期望能显著提升其参与子代学习生活的热情与积极性,但流动带来的工作繁忙与碎片化生活方式却对留守的子代能力发展带来负面影响 张天雪,黄恒:《父母教育期望对农村留守儿童能力发展的影响:基于CEPS数据的实证研究》,《教育经济评论》,2022年第4期。。

进一步说,若教育期望具有阶层属性特征,教养方式选择也可能受此影响存在阶层差异。吉里斯的研究发现,中产阶层父母强调孩子的“独一无二”性,重视孩子的教育潜力和个体自主性 Gillies V. Raising the Meritocracy. Sociology, 2005, 39(5):835-853.。工人阶层父母则更强调勤奋刻苦意识和规避麻烦的能力。拉鲁的研究表明,中产阶层父母采取“协同培养”方式培养孩子的才艺和表达能力,并注意运用“讲道理”而非指令性方式与之交流,而劳工阶层的家长通常采取“自然成长”的育儿方式,与孩子交流过程中多以命令的口吻,强调父母的权威性 安妮特·拉鲁:《不平等的童年》,张旭译,北京大学出版社,2010年。。鉴于此,我们提出第二组研究假设:

假设2a:家长教育期望对其教养方式存在显著影响。

假设2b:不同阶层地位的家长,其教育期望对教养方式的影响也不相同。

三、数据、变量与分析策略

(一)数据

本研究使用北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)组织的中国家庭追踪调查(CFPS)2020年追踪数据。CFPS是一项采用多阶段PPS抽样等方法的,全国性、大规模、综合性社会跟踪调查项目,问卷共分为社区问卷、家庭问卷、成人问卷和少儿问卷4种类型,调查对象覆盖25个省、自治区、直辖市。我们以CFPS2020少儿数据库为基础,将父母编码与成人数据库的个人编码进行匹配获得父母信息,再将家庭编码与家庭数据库进行匹配获得家庭信息,共得到样本5643份。进一步,我们将青少年的年龄限制在6~15岁,选择处于义务教育阶段的青少年作为分析对象。在对变量进行处理后,我们将有缺失数据的全样本与无缺失数据的缩减样本进行比较发现,二者在性别与户口类型情况等方面没有显著差异。根据样本均值T检验的结果,样本变量值的缺失具有随机性,为此,我们进一步删除关键变量数值缺失的样本,最终保留样本量为2483份。

(二)变量及其操作化

1.教育期望变量

教育期望变量在问卷中选择的问题是“您希望您的孩子念书最少念完哪一程度”,题目的选项分为“不必念书”“小学”“初中”“高中/中专/技校/职高”“大专”“大学本科”“硕士”以及“博士”。通过借鉴已有研究操作化的方法 张阳阳,谢桂华:《教育期望中的班级效应分析》,《社会》,2018年第6期。,我们将教育期望转换为相对应的受教育年限,生成一个取值为0~23的连续型变量。

2.家庭社会经济地位变量

家庭社会经济地位变量参照已有研究的操作化方法 李忠路,邱泽奇:《家庭背景如何影响儿童学业成就:义务教育阶段家庭社会经济地位影响差异分析》,《社会学研究》,2016年第4期。,选择家庭年收入、父亲的受教育年限以及母亲的受教育年限,通过主成分因子法进行分析,对因子得分进行0-1标准化,并转换为范围从0~100的家庭社会经济地位变量。分数越高,家庭社会经济地位就越高。

3.教养方式变量

教养方式变量依据上文所述并借鉴已有研究的测量操作,我们最终选择“要求”和“沟通”这两个教养维度的相关问题,通过潜在类别分析法(Latent Class Analysis,LCA)进行构建。具体而言,针对“要求”教养维度,我们选择以下5个问题:“您放弃看自己喜欢的电视或视频节目以免影响其学习发生的频率如何”“您要求孩子完成家庭作业的频率如何”“您检查孩子的家庭作业的频率如何”“您阻止或终止孩子看电视或娱乐视频节目的频率如何”以及“您限制孩子所看电视或娱乐视频节目类型的频率如何”。题目选项的取值分为“从不”“很少(每月1次)”“偶尔(每周1次)”“经常(每周2-4次)”以及“很经常(每周5-7次)”,我们把前三个选项合并视为“要求不严”,后两个选项合并视为“要求严”,从而得到5个关于“要求”的二分变量。针对“沟通”教养维度,我们选择以下4个问题:“家长在跟你说话的时候很和气”“家长要你做事时,会跟你讲这样做的原因”“家长喜欢跟你说话、交谈”以及“家长问你学校的情况”。题目选项的取值分为:“从不”“极少”“有时”“经常”以及“总是”,我们把前三个选项合并视为“很少”,后两个选项合并视为“频繁”,从而得到4个关于“沟通”的二分变量。运用统计软件R中的poLCA统计包完成变量的潜在类别分析,并依照四个潜在类别在“要求”维度与“沟通”维度中,选择“严格”和“频繁”的概率进行命名:潜在类别1为“低要求”与“低沟通”,命名为“忽视型”;潜在类别2为“低要求”与“高沟通”,命名为“宽容型”;潜在类别3为“高要求”与“低沟通”,命名为“专制型”;潜在类别4为“高要求”与“高沟通”,命名为“权威型”。

4.控制变量

结合已有文献以及本研究所提出的待验证假设,我们的控制变量包括家长特征变量与子女特征变量两个部分。家长特征变量包括:性别(男=1,女=0)、年龄、民族(汉族=1,少数民族=0)以及户口类型(非农户口=1,农业户口=0)。子女特征变量包括:性别(男=1,女=0)、年龄、学业成绩、补习情况(参加=1,未参加=0)、健康状况以及兄弟姐妹数量。其中,学业成绩使用问题:“最近一次大考中(期中或期末),您的班级排名大约为多少”。题目选项的取值分为:前10%取值为1,11%~25%取值为2,26%~50%取值为3,51%~75%取值为4,后24%取值为5。为了方便解释,我们将其反向赋值,数值越高,表明学业成绩越好。

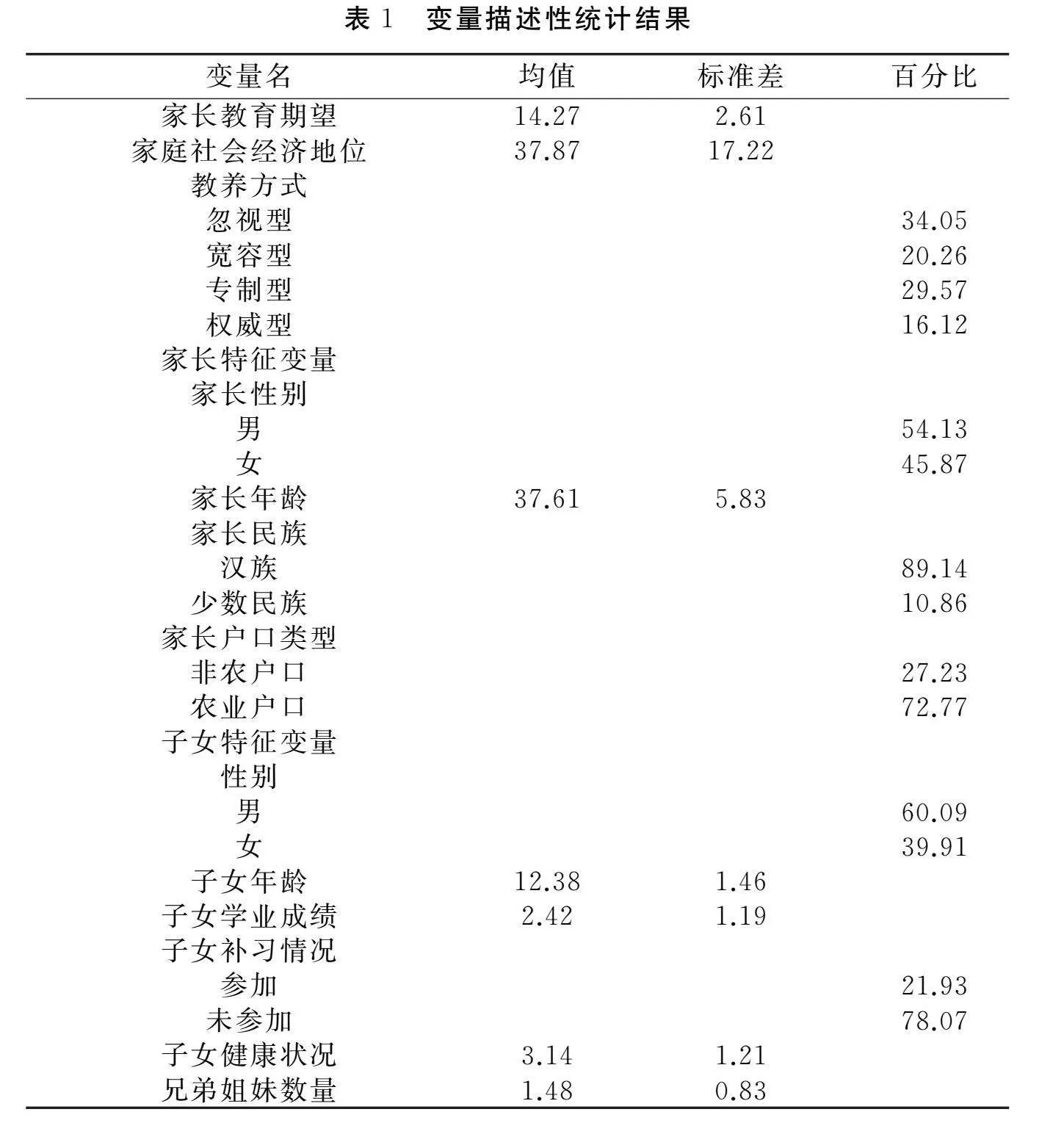

表1报告了样本的描述性统计结果。家长中非农户口676人,农业户口1807人,男性1344人,女性1139人,子女中男孩1492人,女孩991人。教育期望方面,家长希望子女的受教育年限平均为14.27,即完成大学学业。教养方式方面,四种教养类型的比例分别为34.05%、21.36%、28.17%与16.42%。其中,忽视型与专制型教养方式占比超过半数,意味着我国目前仍有大量家长与子女缺乏有效的沟通。

(三)分析策略

首先,本研究探讨的第一个问题是家庭社会经济地位是否会影响家长对子女的教育期望。因此,我们运用普通最小二乘法(OLS)模型进行基准回归估计,判断家庭社会经济地位与家长教育期望的关系。

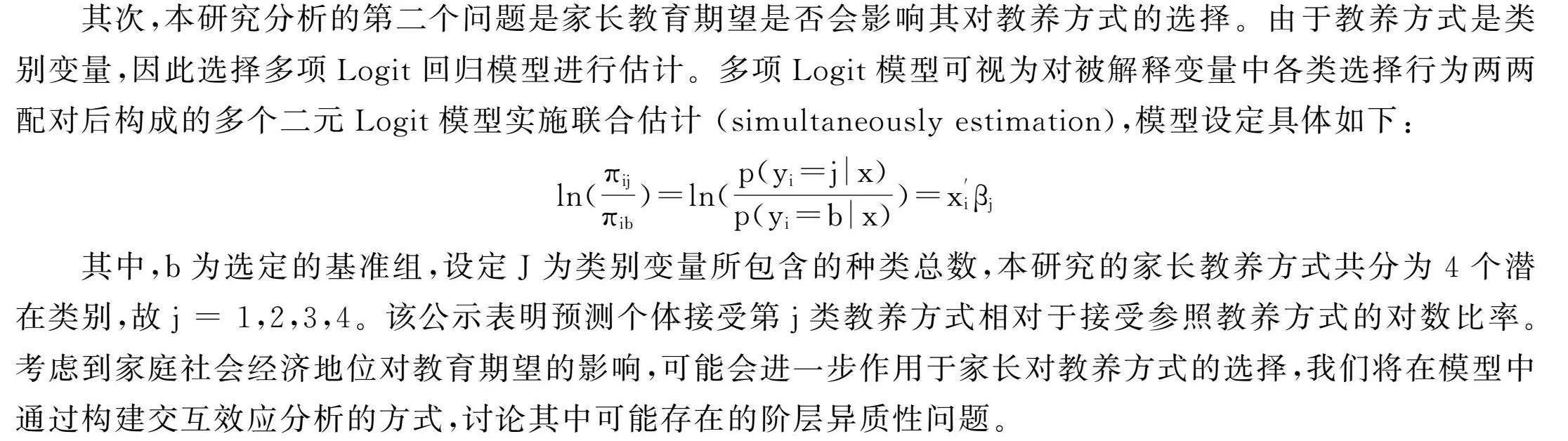

其次,本研究分析的第二个问题是家长教育期望是否会影响其对教养方式的选择。由于教养方式是类别变量,因此选择多项Logit回归模型进行估计。多项Logit模型可视为对被解释变量中各类选择行为两两配对后构成的多个二元Logit模型实施联合估计 (simultaneously estimation),模型设定具体如下:

ln(πijπib)=ln(p(yi=j|x)p(yi=b|x))=x′iβj

其中,b为选定的基准组,设定J为类别变量所包含的种类总数,本研究的家长教养方式共分为4个潜在类别,故j = 1,2,3,4。该公示表明预测个体接受第j类教养方式相对于接受参照教养方式的对数比率。考虑到家庭社会经济地位对教育期望的影响,可能会进一步作用于家长对教养方式的选择,我们将在模型中通过构建交互效应分析的方式,讨论其中可能存在的阶层异质性问题。

四、实证结果

(一)家庭社会经济地位与家长教育期望

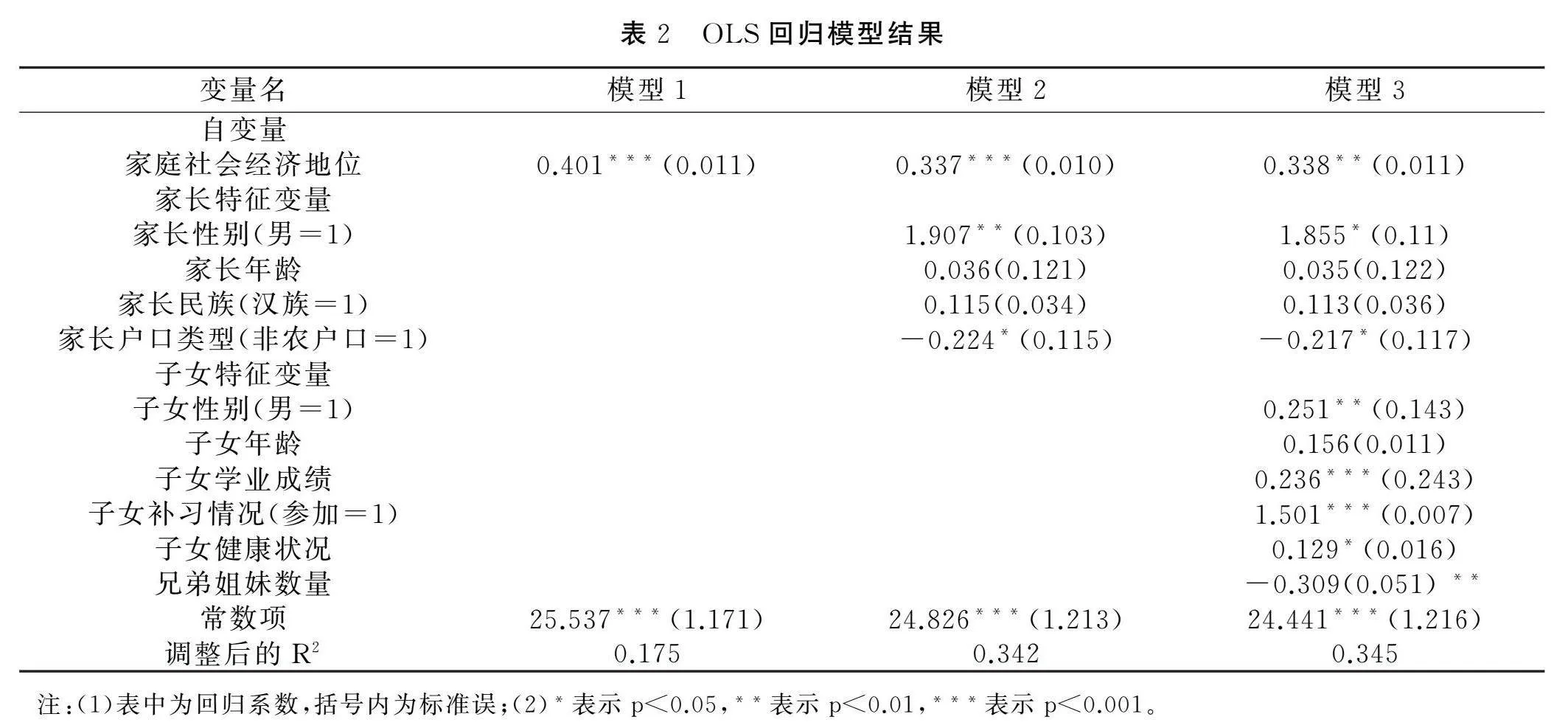

首先,我们采用最小二乘法(OLS)做初步讨论,表2报告了回归模型的估计结果。模型1为基准模型,仅放入自变量家庭社会经济地位;模型2加入家长特征的控制变量;模型3为全模型,在模型2的基础上进一步加入子女特征的控制变量。模型1显示家庭社会经济地位对家长教育期望有正向影响,且在0.001统计水平上显著。模型2与模型3逐步加入家长和子女特征的控制变量,家庭社会经济地位对家长教育期望的正向影响分别展现出在0.001与0.01统计水平上的显著性。家庭社会经济地位每提高一个层次,家长教育期望水平分别提升0.337和0.338。在控制变量方面:子女性别、子女学业成绩、子女补习情况以及兄弟姐妹数量,在模型3中均对家长教育期望有显著影响。从子女性别角度看,男女生差异明显,家长对男孩的教育期望显著高于女孩。在子女学业成绩方面,学业成绩越好,家长的教育期望就越高。学业成绩每提升一分,家长教育期望水平就提升0.236(p<0.001)。从参加课外补习的情况来看,家长对于有参加课外补习的子女,抱有更高的教育期望。另外,兄弟姐妹数量的增加会降低家长对子女的教育期望水平。

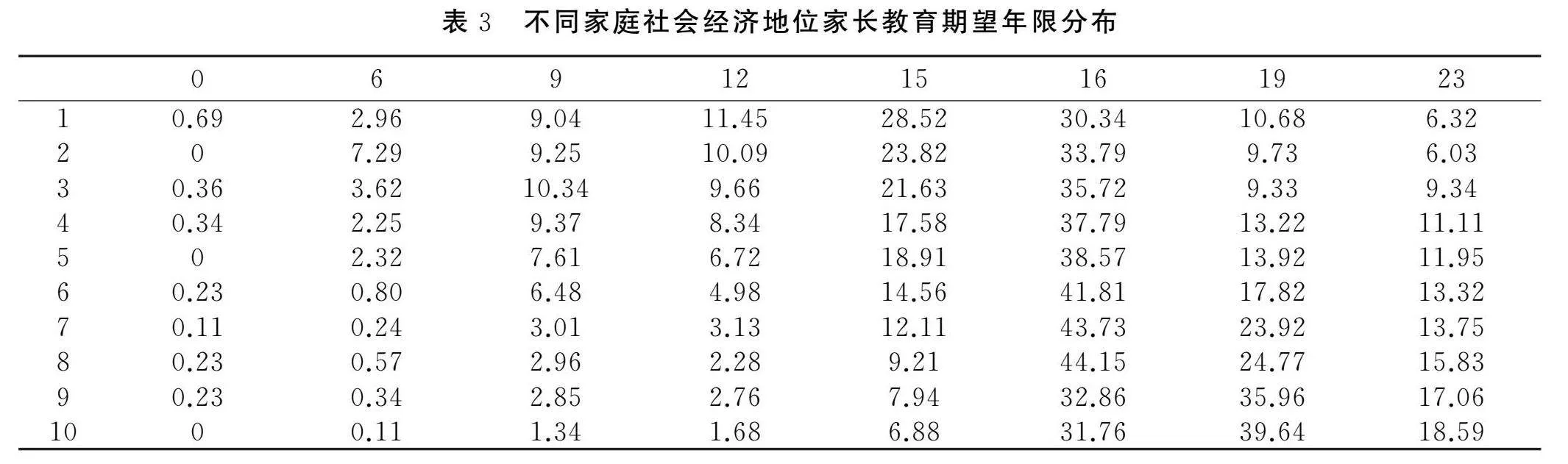

接下来,我们将家庭社会经济地位的取值从小到大进行排列,并按人数等分为10组,对不同家庭社会经济地位的家长教育期望做进一步探究。结果如表3所示,纵向显示为家庭社会经济地位的10个不同分组,横向显示为不同的家长教育期望年限。10个分组的高教育期望(大专及以上)占比均超过75%,分组1中的家长高教育期望占比为75.86%,分组10提升至96.87%。因此,尽管家长的家庭社会经济地位存在差异,但不同阶层的家长均表现出对子女较高的教育期望。假设1不成立。

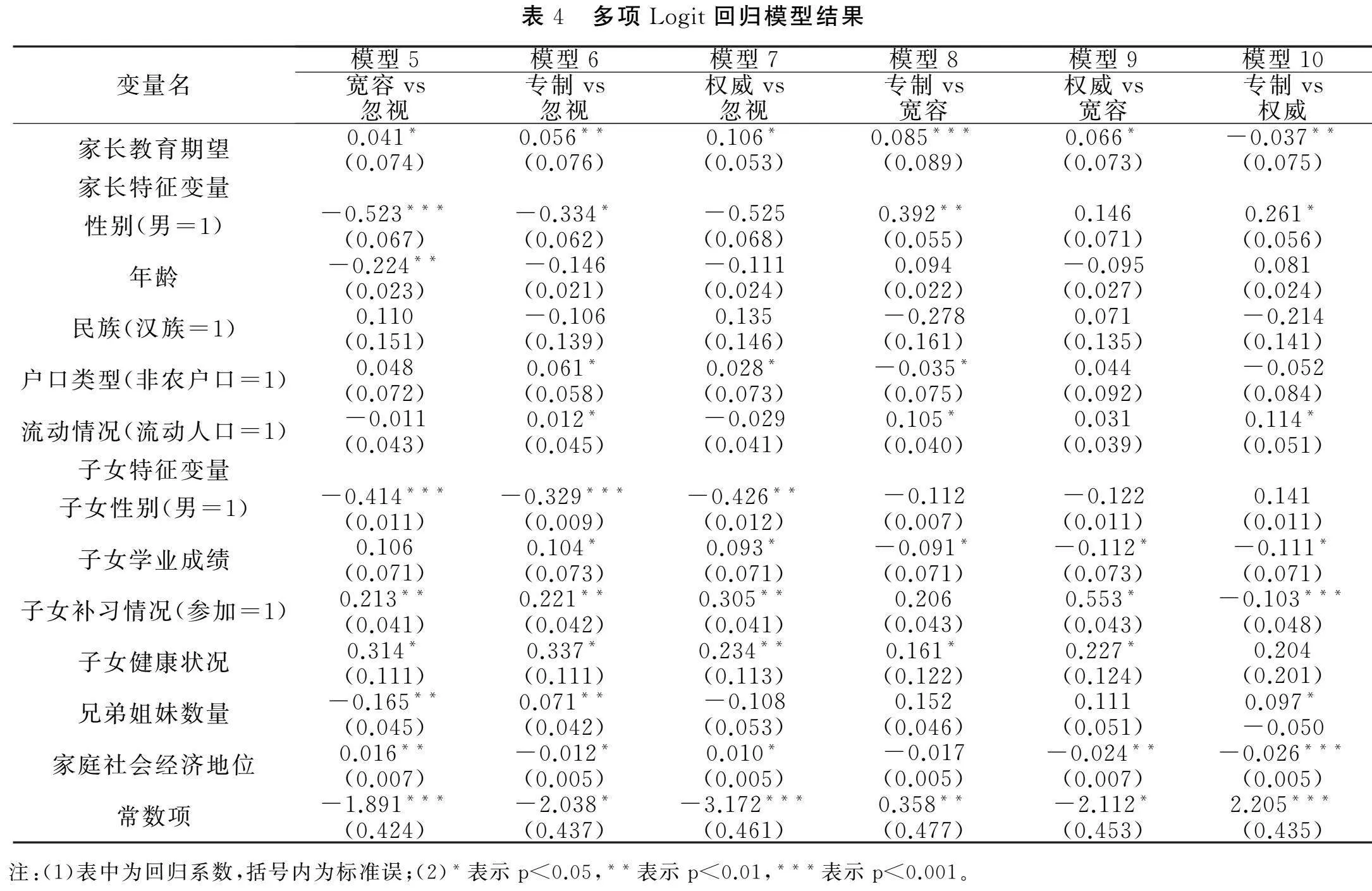

(二)家长教育期望对教养方式的影响

通过前文分析,我们发现家长的教育期望存在阶层差异,接下来将进一步分析家长教育期望对教养方式的影响。表4中模型1至模型3,是以忽视型教养方式为参照类别,模型4和模型5以宽容型教养方式为参照类别,模型6以权威型教养方式为参照类别。以忽视型教养方式为参照类别的模型5至模型7的结果均显著为正,这意味着家长的教育期望越高,选择忽视型教养方式的概率就越低。家长教育期望每提升一个等级,选择宽容型、专制型与权威型教养方式的概率,分别增加4.2%(e0.041-1≈0.042,p<0.05)、5.8%(e0.056-1≈0.058,p<0.01)和11.2%(e0.106-1≈0.112,p<0.05)。其次,在专制型与权威型教养方式同宽容型的对照中,模型8和模型9的结果显著为正,表明随着家长教育期望等级的提升,选择专制型与权威型教养方式的概率分别比选择宽容型增加了8.9%(e0.085-1≈0.089,p<0.001)和6.8%(e0.066-1≈0.068,p<0.05)。最后,模型10的数据结果显著为负,说明家长更倾向于选择专制型教养方式而非权威型教养方式。家长对孩子的教育期望每提高一个层次,将导致其选择权威型的概率降低3.3%(1-e-0.037≈0.033,p<0.01)。综上所述,家长教育期望对教养方式的选择存在显著影响,假设2a成立。教育期望越高,家长选择专制型教养方式的概率就越高,即家长在高教育期望下,更有可能对孩子从严要求,但甚少沟通。

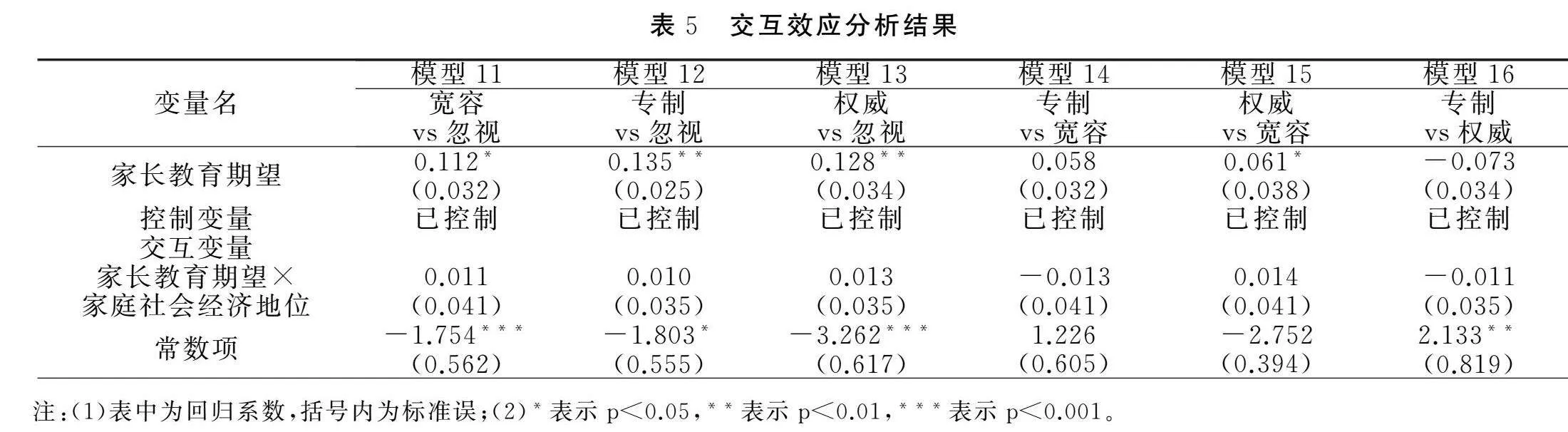

在此基础上,我们希望进一步探究阶层差异是否也在家长教育期望对教养方式的影响中发挥作用。为此,本研究构造了家庭社会经济地位与家长教育期望的交互项,并作为解释变量单独带入表5回归模型中。为结果呈现方便,表5仅展现“家长教育期望与家庭社会经济地位的交互项”这一变量的回归结果。可以看到,交互项在所有模型中均不显著,这意味着其中并不存在明显的阶层差异,假设2b不成立。无论家长的阶层地位高低,只要抱有相类似的教育期望,就有可能选择相同的教养方式。

五、结论与讨论

本研究选择中国家庭追踪调查数据,首先运用普通最小二乘法(OLS)模型进行基准回归估计,分析家长教育期望的阶层差异情况;其次通过多项Logit回归模型考察了家长教育期望对教养方式影响的总体效应,并将家庭社会经济地位与家长教育期望生成交互项,讨论可能存在的阶层异质性。主要得出三点结论:

第一,家长教育期望的阶层差异并不显著。尽管家庭经济地位越高,家长对子女的教育期望就越高,但前者的影响效应有限。表3也表明,不同阶层家长均表现出对子女较高的教育期望。这一方面说明了社会结构因素对家长教育期望存在限制作用,另一方面证实了特殊的文化因素可以削弱社会背景因素对家长的限制。我国历来有重视教育的文化传统,家长的教育观即“望子成龙、望女成凤”的高教育期望,并且强调“知识改变命运”。一些处于弱势阶层的家长可能更加重视教育,对各类教育价值有更高的需求。本研究的发现符合文化视角的解释,进一步解释了一些学者所提出的弱势阶层高教育期望、高学业成就的“悖论”。

第二,家长教育期望对教养方式有显著影响。数据分析表明,随着教育期望的提高,家长越倾向于对孩子进行严格的管教。在四种教养方式中,选择专制型教养方式的概率最高,权威型次之,选择忽视型的概率则最低。专制型教养方式被家长广泛采用并非本研究所得的孤证,已有研究的结果已经证实这一教养方式仍然占据我国社会的主流 李明:《家庭教育也需因材施教:教养方式对儿童认知能力影响的群体异质性》,《当代青年研究》,2022年第6期。。从教育期望的角度来分析,期望的高低决定了家长对子女的态度和行为的差异,包括对子女学习的重视程度、对学业表现的关注程度以及对子女未来发展的期许,进而引导他们采取特定的教养方式来培养子女的能力和素养。家长期望的提升,使他们更注重子女的学习成绩,更积极地参与子女的学习过程,也更愿意提供额外的学习资源和支持。当前教育竞争不断升级,家长显然更倾向通过严格的要求,如设定明确的家庭规则,强调时间管理、自律和责任感等,来杜绝孩子可能存在的“不努力”风险。此外,家长选择权威型教养方式的概率与专制型相差并不大,选择这两种教养方式的比例接近一半。这也说明,“严要求”是当前家长在教养实践中的首要选择,家长也逐渐愿意在对孩子的管教中进行积极的沟通。

第三,交互分析的结果说明,社会经济地位因素在教育期望对教养方式的影响中并不显著,阶层分化不明显。可能的解释是,教育重要性仍然是当前家长的普遍共识,同时伴随着教育机会的扩大,阶层差异的影响可能逐渐消除或缩小。根据教育部公布的《2022年全国教育事业发展统计公报》数据,九年义务教育阶段的巩固率达到95.5%,高等教育的毛入学率为59.6%,相比上年提高1.8个百分点。义务教育基本实现全面普及,高等教育入学率不断攀升,城乡居民的受教育水平总体得到大幅提升。这也意味着,在当前我国父母普遍抱有较高教育期望的社会文化背景下,低阶层的家长若能采取合理的教养方式,其后代将有机会缩小与高阶层孩子的差距,“教育改变命运”的观点存在现实的可行性,这有助于提升社会底层对教育的信念,也对切断不平等的代际传递具有重要意义。

最后,本研究尚存在一定的局限。其一,家长教育期望与教养方式可能存在互为因果的关系,即家长教育期望可能会影响其教养方式的选择,同时不同的教养实践结果也可能对家长教育期望的高低变化产生影响,未来需要更深入的因果分析来检验。其二,本研究是一项横向研究,未来可能更需要进行纵向研究,在动态过程中考察家长教育期望对教养方式的影响及其阶层分化情况。其三,现有研究多采用问卷进行调查,而教育期望与教养方式皆为家长主观层面的变化与选择,未来的研究亦需要辅之一定的访谈,以便进行更深入的探讨。

The Class Differences in Parental Educational Expectations and Their Impact on Parenting Styles

Hu Rong,Lin Haomin

(Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract:

This study used the tracking data of the 2020 “China Family Panel Studies” to examine the class differences in educational expectations of Chinese parents and the impact on their parenting styles. The research results indicated that: (1) The influence of family economic status is limited, and parents generally have high educational expectations for their children; (2) Parental educational expectations have a significant impact on their parenting styles. The higher the educational expectations, the higher the likelihood that parents will choose authoritarian parenting styles; (3) There is no class difference in the impact of parental educational expectations on parenting styles. As long as parents have similar educational expectations, regardless of their social status, they may adopt similar parenting styles. The research results were beneficial for us to understand the educational concepts and behaviors of families from different social classes, and provided assistance in enhancing the educational beliefs of the lower class and promoting educational equity.

Key words:educational expectations;parenting style;class differences[责任编校 刘 科,彭筱祎]