责任政治:党建引领社区分类治理的行动逻辑

2025-01-23郝亚光关庆华

摘 要:党建引领社区分类治理是基层政治改革的新趋向,蕴藏着合法性与有效性的责任政治。本文以责任政治的“观念—结构—行动”为分析框架,结合重庆市D社区“三事分流”的实践样本,有效回应了基层党组织引领社区分类治理的行动逻辑。具体而言,社区分类治理的行为过程彰显了党组织的核心地位和价值引领。以党建引领为主要手段,重构了社区分类治理的责任观念,理顺了社区多元主体的权责结构,激活了社区多元主体的责任行动;党建引领构建了社区分类治理的责任共同体,有效彰显了共识机制、责任机制和激励机制的统合作用。因此,巩固党建引领社区分类治理的实践成效,要围绕分类治理的责任行动,加强社区党组织的引领能力,以构建责任共同体为指引,激活基层党组织的责任观念,不断调适责任结构的存在样态,在激励机制的基础上,落实党建引领社区分类治理的政治责任。

关键词:党建引领;社区;分类治理;责任政治

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JD810012);中央高校基本科研业务费资助(优创项目)(2023CXZZ110)

作者简介:郝亚光,华中师范大学政治学与国家治理研究院教授、博士生导师,主要从事基层社会治理等相关研究;关庆华,华中师范大学政治学与国家治理研究院博士生。

中图分类号:D601" 文献标识码:A" 文章编号:1000-2359(2025)01-0031-09" 收稿日期:2024-08-05

一、文献回顾与问题提出

社区是人类生活和居住的基本单元,也是国家治理得以有效落地的基础单元。党的二十大报告提出,要加强城市社区党建工作,推进以党建引领基层治理 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》,《人民日报》,2022年10月26日。。因此,“将政党带进来” 景跃进:《将政党带进来:国家与社会关系范畴的反思与重构》,《探索与争鸣》,2019年第8期。,坚持党建引领已成为理解当代中国社区治理的现实基点。近年来,随着社区异质化程度的加深和社区治理事务类型的增多,党建引领社区分类治理已成为基层社区治理创新的重要趋势。深入辨析党建引领社区分类治理的内在逻辑、可行基础以及长效机制,成为推动基层治理创新的新命题。既有研究表明,学者们分别从组织嵌入、体制优势、统合治理等多个维度,对党建引领社区治理进行了深入的理论探讨。

一是组织嵌入论。党组织作为外在于社区的重要力量,应通过党的组织建设和有效嵌入,重塑社区治理结构,实现政党、组织与社会的功能再造 叶敏:《政党组织社会:中国式社会治理创新之道》,《探索》,2018年第4期。。党的组织建设和功能嵌入引领社区治理的实践主要体现在三个方面:其一,通过“纵向到底、横向到边”的组织建设,确保基层党组织在社区治理中的“有效在场” 黄六招,顾丽梅:《超越“科层制”:党建何以促进超大社区的有效治理》,《经济社会体制比较》,2019年第6期。;其二,基层党组织通过组织力提升和政治功能强化,为党建引领的社区治理提供机制保障 马丽:《党的领导与基层治理:嵌入机制及其发展》,《当代世界与社会主义》,2020年第1期。;其三,依托基层党组织在结构、功能、关系、认知等方面的多重嵌入,推动党建引领社区治理的系统变革 王东杰,谢川豫:《多重嵌入:党建引领城市社区治理的实践机制》,《天津行政学院学报》,2020年第6期。。

二是体制优势论。坚持党建引领是社区治理的最大体制优势,也是提升社区治理效能的必由之路。基层党组织凭借其领导权威和治理能力,能够系统整合社区治理资源,从而为提升社区治理效能提供根本保证 王浦劬,汤彬:《基层党组织治理权威塑造机制研究》,《管理世界》,2020年第6期。。基层党组织的政治机制、组织机制、吸纳机制和服务机制,共同构成了党建引领社区治理的实现机制 田先红:《政党如何引领社会?》,《开放时代》,2020年第2期。。综合来看,中国共产党在价值本位、组织动员、示范带动、制度赋能等方面的体制优势,为党建引领社区治理提供了关键支撑 张紧跟:《党建引领:地方治理的本土经验与理论贡献》,《探索》,2021年第2期。。

三是统合治理论。回应社区治理难题,基层党组织必须发挥其统合功能,推动基层社区的全面治理。政治整合、组织整合、资源整合、技术整合是实现党建引领社区治理的整合逻辑 武小龙:《城市社区网格化治理中的政党整合逻辑》,《内蒙古社会科学》,2022年第6期。。自新中国成立以来,中国共产党凭借组织动员功能的发挥,在推进自身向乡村延伸和渗透过程中,实现了对基层社会的有效整合。面向未来,要着力完善“一核多元”的社区治理体系,构建以党的全面领导和社会化整合为特征的统合型治理模式 李春根,罗家为:《从动员到统合:中国共产党百年基层治理的回顾与前瞻》,《管理世界》,2021年第10期。。

既有研究多从组织嵌入、体制塑造、统合治理等结构视角,剖析了党建引领社区治理的实现逻辑。本研究拟运用责任政治理论的分析框架,深入解剖党建引领社区分类治理的典型案例,以期在解读党建引领社区分类治理的运作实践基础上,揭示其背后的行动逻辑,进而对“党建引领社区分类治理何以长效”这一理论命题做出尝试性回应。

二、研究方法与分析框架

相较于定量研究,案例研究具有可重现性、可预期性的特点,能够在呈现具体事实的过程中生成对于社会现象的一般性知识 张静:《案例分析的目标:从故事到知识》,《中国社会科学》,2018年第8期。。本文选取了具有典型意义的研究案例,采用案例研究法和责任政治分析框架,探讨党建引领社区分类治理的实践过程,并从中归纳出党建引领社区分类治理的行动逻辑。

(一)研究方法与案例选择

本文选择重庆市D社区“三事分流”实践作为分析样本,主要基于如下几方面考虑:一是样本的典型性。面对“社区管得越宽、矛盾纠纷越多,社区管得越细、群众意见越大”的现实困境,重庆市D社区自2013年7月率先探索社区治理“三事分流”改革,形成了以“大事公助、小事互助、私事自助”为特征的典型经验。此实践不仅入选了2014年度中国社区治理十大创新成果,而且被写入2018年重庆市委、市政府出台的《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》中,在全市范围内推广。作为发源地的D社区,也获得了“全国社会工作示范社区”“重庆市创建和谐社区工作示范社区”等多项荣誉。二是主题的契合性。D社区“三事分流”实践是党建引领社区分类治理的重要创新,不仅重塑了多元主体的权责关系,实现了责任共担与协同共治,还形成了人人有责、人人履责、人人尽责的局面,其过程蕴含深刻的责任政治逻辑,与本研究主题高度契合。三是资料的可获得性。研究者凭借曾在重庆工作的便利条件,与D社区工作人员建立了较为密切的联系,并于2023年5月对“三事分流”实践进行了专题调研,获得了详实的一手资料,保证了研究的顺利开展。

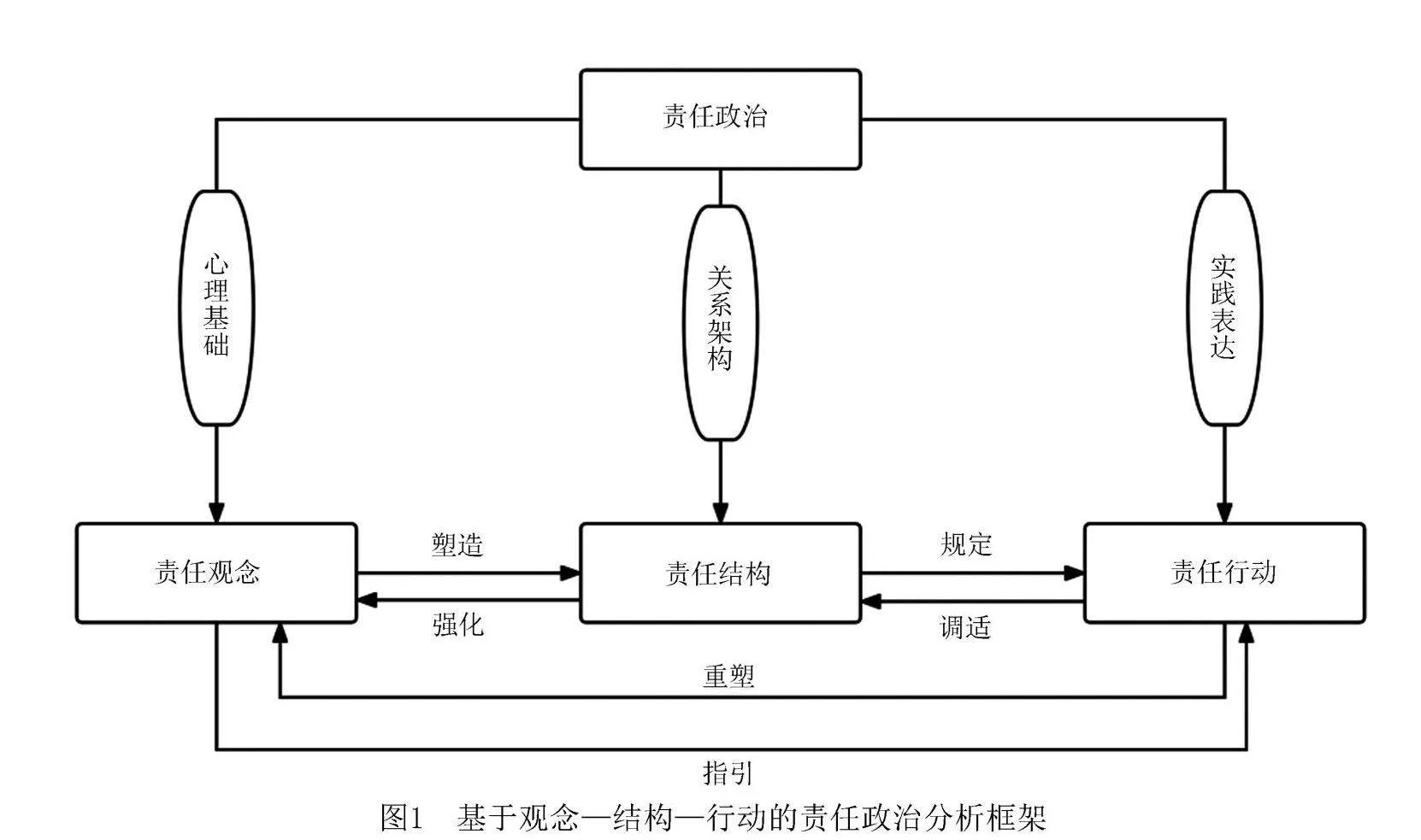

(二)“观念—结构—行动”:责任政治的分析框架

责任政治是以责任为“中轴”的政治形态和制度安排,强调通过责任观念培育、权责结构塑造与责任行动协同,实现良善治理 张贤明,张力伟:《论责任政治》,《政治学研究》,2018年第2期。。责任政治是一个多向度的复合概念,观念、结构与行动的有机结合与良性互动构成了责任政治的内核。在党建引领社区分类治理过程中,责任既是开展分事定责的基础,也是促进规范履责、塑造责任行动的关键支撑(见图1)。

第一,责任观念是责任政治的心理基础。所谓责任观念,特指主体自觉履行和承担责任的积极心态与情感态度,是将外在“责任约束”转变为内在“责任驱动”的伦理体现 荀明俐:《从责任的漂浮到责任的重构:哲学视角的责任反思》,中国社会科学出版社,2016年,第26-27页。。责任观念以“文化—认知性要素” W·理查德·斯科特:《制度与组织:思想观念、利益偏好与身份认同》,姚伟等译,中国人民大学出版社,2020年,第71页。为核心支撑,提供了实现集体行动的共同认知框架,是培育社会资本、扩展社会联结的重要纽带,为协调主体间关系结构与责任行动提供了有力支撑。

第二,责任结构是责任政治的关系框架。吉登斯认为:“结构内在于人们的社会行动,对行动具有约束性和使动性。” 安东尼·吉登斯:《社会的构成:结构化理论纲要》,李康等译,中国人民大学出版社,2016年,第23页。不仅是促进行动达成的中介条件,也是约束行为选择的基本框架。责任结构通过定责、履责、督责的制度安排,厘清了多元治理主体的权责关系,为责任履行提供了关系框架。在社区治理中,责任结构界定了多元主体的责任构成与互动关系,既形塑了“共同担责”的责任观念,又促成了“协同履责”的责任行动。

第三,责任行动是责任政治的实践表达。任何行动都应包含行动者、行动目的、行动处境以及行动“规范性取向”四个方面 塔尔克特·帕森斯:《社会行动的结构》,张明德等译,译林出版社,2003年,第49-50页。。党建引领社区分类治理的有效实现,最终依赖于多元主体的责任行动。激发这些责任行动,应将行动者的行为选择置于特定的结构框架约束之下,既推动行动主体履行职责,又发挥了各自的治理优势,构建一个多主体积极参与、协同共治的责任网络。在社区治理实践中,责任行动既受到责任观念的指引和责任结构的约束,也反过来调适和塑造责任观念与责任结构。

三、分类实践:党建引领社区治理的责任政治考察

在重庆市D社区的责任政治实践运作中,借助观念重构、结构重塑与行动重建的分析理路,探究社区分类治理得以达成的议题共识,并以社区治理内容的权责关系为切入点,挖掘多元主体合力共治的过程,归纳出党建引领社区分类治理目标实现的行动逻辑。

(一)观念重构:党建引领社区分类治理的共识汇聚

党建引领社区分类治理的前提是转变社区干部和广大群众的思想观念,凝聚社区分类治理的改革共识。在实践中,D社区综合采取党建铸魂、广纳民意、以文化人等多元举措,实现了社区集体观念、改革共识、公共精神的系统重塑,为党建引领社区分类治理奠定了认同基础。

第一,重构集体观念。开展社区分类治理,首要任务是以社区党建为抓手,增强社区群众的集体观念。在D社区治理中,系统健全了“社区党委—小区党支部—楼栋党小组—党员中心户”四级组织体系,从而将党建引领的触角延伸至居民中间,将党组织的凝聚功能融入治理实践。同时,充分发挥实践中涌现的“中坚骨干”作用,通过社区报到、党员下沉小区和党员亮身份等方式,让党员干部活跃在社区治理的“第一线”。此外,社区党委还通过活动吸引、思想引领、服务凝聚等方式,引导居民树立“以社区为家”的集体观念,鼓励大家关心“家情”、参与“家务”、回馈“家乡”,逐步形成了“干部生活在群众中,群众生活在集体里”的局面,极大提升了居民对社区的归属感和集体认同。

第二,凝聚改革共识。通过广泛收集群众的意见建议和利益诉求,最大程度地凝聚社区居民的改革共识。在D社区,社区党委牵头设立了联系服务群众工作组,通过定期“接访”、上门“走访”、主动“回访”等方式,常态化收集群众反映的急难问题和社区发展建议。同时,结合社区散居楼栋多的特点,牵头成立业委会和物业自治组织,吸纳社区网格长、党员中心户、社区志愿者、社会工作者等多方力量,整合群众的意见建议,形成社区事务治理的公共议题,持续凝聚社区分类治理的改革共识。

第三,培育公共精神。诚如托尼·本尼特所言,文化具有能动性塑造和内部性组织的独特优势,能够增进群众心理认同、实现社会整合 托尼·本尼特:《文化、治理与社会》,王杰等译,东方出版中心,2016年,第254-258页。。在社区治理实践中,D社区秉持“以文化人”的理念,充分发挥文化治理社会整合功能。具体来看,D社区党委借助“北京地球村”等公益组织的专业优势,深入挖掘社区“乐和文化”的崇文尚德文化基因,积极营造公共空间的文化氛围,逐步培育“审慎负责、理性宽容、协商合作”的公共精神,为社区分类治理提供了坚实的文化支撑。

(二)结构重塑:党建引领社区分类治理的关系厘定

借助社区治理结构的系统重塑,明确社区权责关系,是党建引领社区分类治理的关键环节。在实践中,D社区通过协商分事、分责办事、分时评事等多元手段,不断厘清责任边界、规范责任履行、强化责任监督,理顺了社区多元主体的权责关系,夯实了党建引领社区分类治理的结构基础。

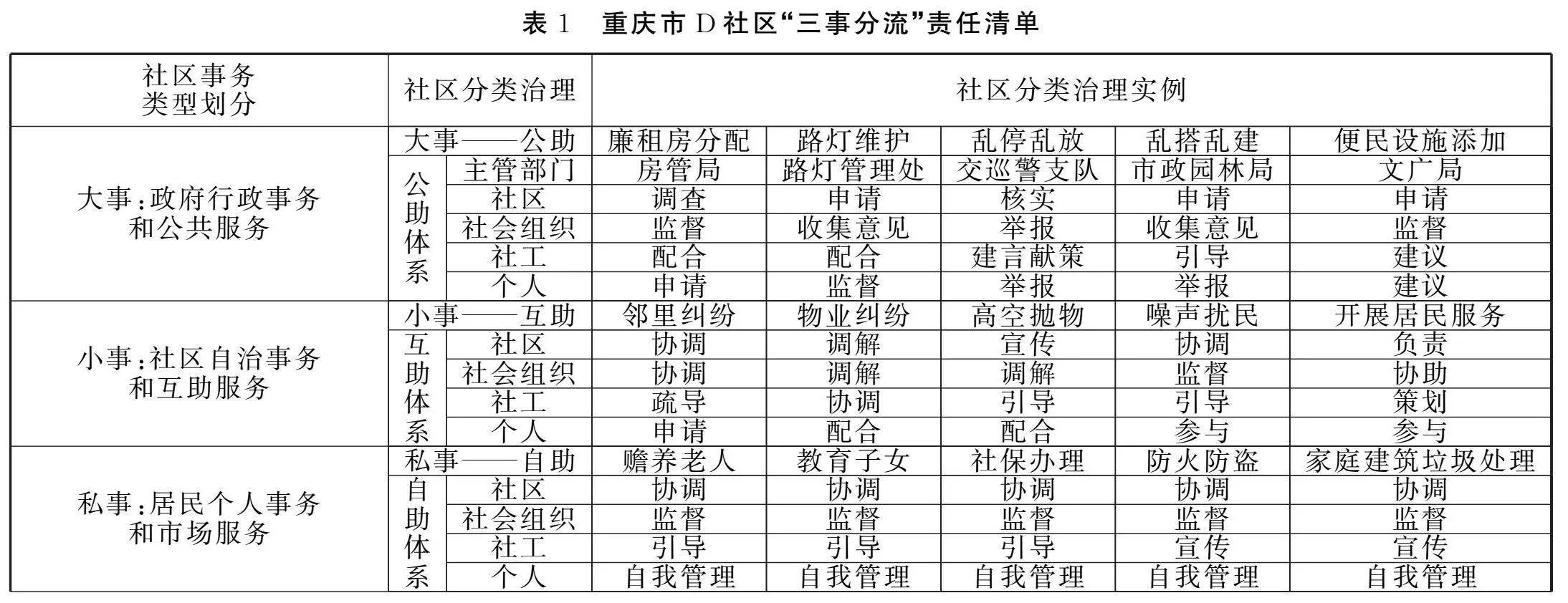

其一,厘清责任边界。协商分事是厘定社区多元主体责任边界的基础环节。“在对具体治理事务或民生事项的协商过程中,理性而真诚的沟通、负责而及时的回应,能够促使不同的见解和相异的观点得以交融汇聚。” 马雪松,冯源:《协商式监督:人民政协民主监督的责任逻辑、制度体系与实践路径》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版),2024年第5期。在社区分类治理实践中,D社区秉持“众人的事情由众人商量”的基本理念,以居民小区、散居楼栋为治理单元,借助“三级议事”“社区组织议事”“一事一议”等议事协商机制,动员社区组织、居民群众等利益相关方参与协商,并依公共属性大小将社区事务划分为“大事”“小事”和“私事”。同时,在政策法律允许范围内,社区党组织带领群众协商议定居民诉求类别和责任归属,遵循“自己提、自己议、自己定、自己守”的原则,拟定了党建引领社区“三事分流”的责任清单(见表1),逐步厘清了政府、社区、群众等多元主体的责任边界。

其二,规范责任履行。分责办事是规范社区多元主体责任履行的重要依据。在社区分类治理实践中,社区党组织以实施“三事分流”为契机,制定了社区事务治理的履责流程,为多元主体的责任履行提供了规范指引。对于“大事”,由政府公共部门牵头负责、快速办理;对于“小事”,由社区自治组织、社会组织和居民协商互助办理;对于“私事”,则由居民自助或寻求市场主体解决 人民网—中国共产党新闻网.中共重庆市南岸区委组织部:推进基层协商,探索三事分流,建立群众参与社区治理工作新机制,http://dangjian.people.com.cn/GB/n1/2018/1019/c420318-30351488.html.。“大事公助、小事互助、私事自助”的运作模式,使多元主体责任履行有了明确的行为规范和操作要求。

其三,强化责任监督。分时评事构成了强化社区多元主体责任监督的关键支撑。在上级部门的支持下,D社区强化了责任履行的节点要求,落实了责任履行的监督问责机制。在区民政局的统筹协调下,社区党组织对社区大事、小事的处理时限做出明确规定,做到限时办结、定期反馈。对于群众私事,积极提供必要的引导和帮助,确保群众的利益关切得到及时回应。在社区分类治理实践中,D社区通过责任清晰化、过程可视化和落实节点化,实现了责任履行的透明化,为群众监督问责提供必要支持。

(三)行动重建:党建引领社区分类治理的协同共治

党建引领社区分类治理的长效支撑,关键在于激活社区多元主体的责任行动,形成合力共治的局面。在实践中,D社区通过党员干部的模范带动、社会组织的协调联动和社区居民的积极参与,激发了多元主体在社区治理中的共治合力,强化了党建引领社区分类治理的行动基础。

一是发挥党员干部的引领示范作用。作为核心行动者,党员干部在社区分类治理中扮演着观念引领者、行动组织者和示范带动者等关键角色,能够以自身的模范作用影响其他主体。在D社区,党委书记以清晰的工作思路、雷厉风行的干事作风和简洁明快的话语风格,成为社区干部和居民群众的“主心骨”。党员干部坚持“以人民为中心”的价值理念,聚焦民生中的“关键小事”,积极参与意见收集、志愿服务、活动组织等工作,推动社区环境、治安状况和公共服务等方面得到显著改善,凭借担当和行动赢得了群众的理解、信任与积极参与。

二是借助社会组织实现协调联动。社会组织作为社区治理的重要伙伴,能有效规范政府和社区的共同治理行为 邓大才:《“四位一体”构建有效的基层治理体系》,《国家治理》,2021年第37期。。在D社区,党组织依托“社区微益坊”等孵化平台,培育出邻里互助会、坝坝舞协会等14个社区社会组织。这些组织不仅协助收集居民意见、调解社区矛盾、提供公共服务,还通过成员吸纳、活动参与、规则约束和实践教育等手段,连接社区内的多元主体,构建起社区分类治理的行动网络。因此,社会组织成为推动居民从消极到积极参与、从个体到组织参与、从分散到协同参与的重要平台,助力社区朝着共建共治共享的目标不断迈进。

三是激活社区居民的参与行动。社区居民是参与社区分类治理的主体力量。在D社区,“三事分流”的责任划分和职责厘定,强化了居民的责任观念和自治意识,激发了居民以“主人翁”姿态积极参与治理实践。近年来,辖区内200多平方米的花园改造项目,在明确为“私事”后,由社区志愿者组织带领居民自主筹资出工完成了改造。这种积极主动的居民参与行动,不仅意味着居民把社区治理看作是“共同的事业”,更为治理成果的长效巩固提供了动力支撑。

四、行动机制:党建引领社区分类治理的政治责任

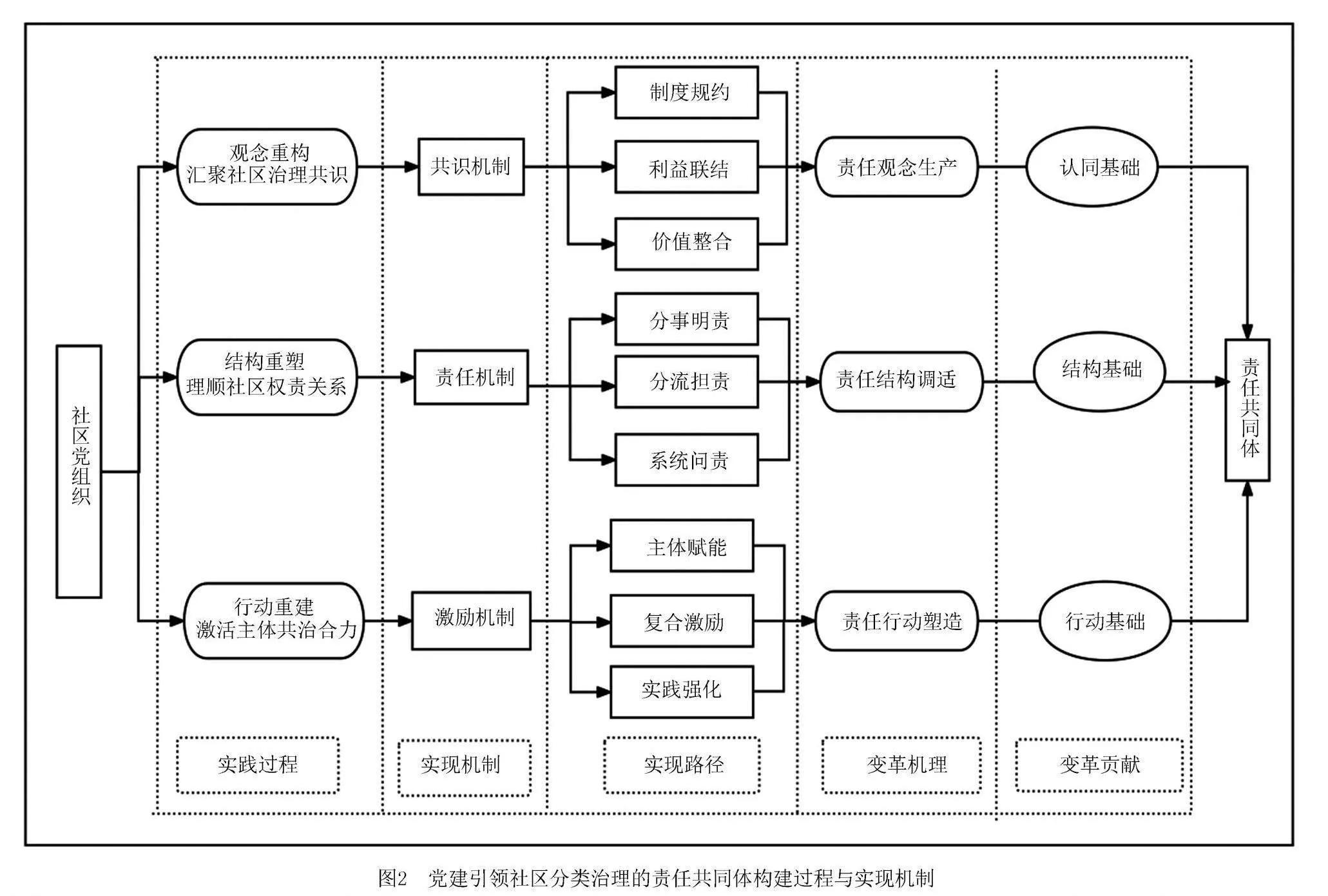

党建引领社区分类治理的有效实现,核心在于社区党组织通过共识机制、责任机制与激励机制的整合运用,促成了责任观念生产、责任结构调适和责任行动塑造,构建了一个共同推动社区治理的责任共同体(见图2)。

(一)共识机制:以责任观念生产为目标

“作为公共理性的共识性,不但是共同体多数人共同认可的道理和价值,而且是集体行动的基础。” 郝亚光:《公共性建构视角下“民间河长制”生成的历史逻辑》,《河南大学学报》(社会科学版),2020年第2期。党建引领社区分类治理的有效实现,首先需要依托共识机制,推动多元主体责任观念的形成与深化,进而实现责任认知、责任情感与责任意志的系统重塑。在这一过程中,D社区党组织通过制度规约、利益联结和价值整合等多维共识机制,按照“建构—认同—内化”的逻辑,逐步激活政府与社区各方的责任认知和责任情感,实现了责任观念的生产。

第一,激活责任认知。制度规约是责任认知建构的关键途径,也是塑造社会共识的根本保证。道格拉斯·诺思指出:“制度是一个社会的博弈规则,是一些人为设计的、形塑人们互动关系的约束。” 道格拉斯·C.诺思:《制度、制度变迁与经济绩效》,杭行译,格致出版社,2008年,第3页。在党建引领社区分类治理实践中,D社区通过引入清单制等制度工具,依据社区治理事务的具体性质与实践要求,细化了政府、社区、社会组织、居民等多元主体的责任与权利,成功建构了社区各方主体的责任认知,实现行动责任性的激发 郝亚光,万婷婷:《共识动员:河长制激活公众责任的框架分析》,《广西大学学报》(哲学社会科学版),2019年第4期。。此类“建构性”的责任认知,以制度规约为支撑,具有强制性、规范性、公开性和约束性特征,为社区多元主体责任观念的“植入”奠定了坚实基础。

第二,塑造责任情感。利益联结是责任情感培育的内在动力,也是塑造社会共识的长效支撑。在党建引领社区分类治理实践中,D社区把社区公共事务治理作为建立利益联结的重要途径,持续增进多元主体的责任情感 邓大才,卢丛丛:《乡村治理共同体的实践逻辑与基层政权转型》,《求实》,2023年第2期。。具体做法包括:以意见征集为媒介,畅通利益表达;以协商议事为形式,实现利益分配;以分责办理为依托,强化利益维护;以治理成效为展示,促进利益共享。通过利益联结机制的协调、激励与整合,多元主体的责任情感培育有了内在的驱动力量和认同基础,助推党建引领社区分类治理的有效落地。

第三,培育责任意志。责任观念的构建,必须转化为责任主体的自主行动,才能形成稳定、持续的责任意识 王晶:《责任心发展的心理机制研究》,《教育理论与实践》,2017年第8期。。在实践中,应当以价值整合为基本取向,借助主体基础扩展、人文精神耦合、公共理性运作等关键环节,培育多元主体的责任意识,这也是形成社会共识的根本途径。在D社区,社区党组织坚持“以人民为中心”的价值理念,基于责任治理的使命担当,描绘清晰的愿景目标,扩展责任主体的社会基础;借助“乐和文化”的观念植入和“社区记忆”的挖掘提炼,涵养公共精神的文化底蕴;依托相互承认、反复沟通和理性取舍的实践案例,培育多元主体审慎负责的责任意志,推动责任观念的“内化”和责任公民的塑造。

(二)责任机制:以责任结构调适为核心

责任机制是确保多元主体责任履行的制度安排与实现路径。在实践中,社区党组织以“定责—履责—督责”为主线,借助分事明责、分流担责与系统问责的责任机制,调适主体间的责任关系,优化责任履行的程序方式,强化治理结果的监督问责,实现了定责结构、履责结构和督责结构的系统性重塑。

一是理顺定责结构。定责明责是责任结构调适的基础。党建引领社区分类治理的有效运作,最突出的变化在于分事明责,即根据事务属性大小划分责任主体、责任范围和责任方式,实现社区事务治理中权力与责任的精准匹配。分事明责以社区事务分类为基础,重新厘定了多元主体的治理责任,引发了社区治理的多重变革,实现从“模糊”到“清晰”的责任再造,形成了“各司其职、各负其责、各安其位”的治理局面,为主体积极履责提供重要条件。

二是优化履责结构。担责履责是责任结构调适的关键。党建引领社区分类治理的有效运作,最关键的改革在于分流担责,即根据事务分流落细责任担当,实现治理责任履行的机制重塑。为提高责任履行的规范化和制度化水平,D区按照“大事”政府快办、“小事”社区协商共办、“私事”群众自办的原则,以解决民生实事为关切,以流程机制设计为保障,构建了“一个平台统筹、线下线上结合、三级组织联动”的分流担责机制。这一履责机制,为多元治理主体的责任履行提供了可视化的程序指引、操作化的规则约束,使多类主体的履责结构更加清晰明确。

三是健全督责结构。督责问责是责任结构调适的保障。党建引领社区分类治理的有效运作,最有力的保障在于基层政府的自愿性问责,及其主动构建的行政问责、时间问责、高位问责和社会问责等系统性问责,健全了多元主体的督责结构。在实践中,南岸区按照“三事分流”工作机制,推进党建引领社区分类治理,体现了主动回应社会关切并自觉接受社会监督的自愿性问责行为,这为督责结构的健全完善提供了有力推动。随着政府注意力的强化,D社区“三事分流”改革,得到了更多的行政问责和高位问责;不同节点的评估反馈,凸显了时间问责的监督效力;社会组织和责任公民的发展壮大,为社会问责创造了条件。系统问责结构的有效构建,汇聚了强大的问责压力和履责动力,有力驱动了多元治理主体的积极履责。

(三)激励机制:以责任行动塑造为重点

异质主体的责任行动要以健全完善的激励机制为保障条件。在党建引领社区分类治理实践中,社区党组织以责任行动塑造为重点,循着“催化—践履—持续”的演进逻辑,有效促进了社区责任行动的持续供给。

其一,提升激励主体的催化能力。提升激励主体的催化能力、激励客体的内生动力是激励机制的重要一环。为推动“三事分流”有效落地,南岸区政府积极推动社区减负增效、还权赋能等改革措施,推动政府职能转变,实施党建项目化管理,深化乡镇街道扩权赋能,精简村(居)公共服务事项,夯实了基层党组织的引领功能、基层政府的管理功能和社区组织的自治功能,显著提升了激励主体的催化能力。同时,通过组织孵化、资金支持和教育培训等举措,增强了社会组织的服务功能和社区居民的参与能力,激发了基层社区的内生动力。依托这一还权赋能的激励机制,政府、社区、社会组织和居民等多元主体的责任能力逐步提高,责任行动得到有效催化。

其二,建构复合激励的责任模式。为推动“三事分流”改革的有效落地,社区党组织以利益牵引为动力 关庆华,吴晓燕:《牵引式治理:乡村振兴背景下产业发展与农民主体性》,《华南农业大学学报》(社会科学版),2022年第3期。,构建了物质激励与精神激励并重的复合激励模式。在实践中,积极发挥物质激励的基础性作用,推动社区多元主体的利益共享,确保居民能够分享治理成果,广泛调动各类主体的责任行动。同时,社区党组织注重精神激励,尤其是通过认同归属感的培育和榜样示范的荣誉激励,持续强化多元主体的责任行动。借助复合激励的“叠加效应”,有效调动了各类主体在责任履行中的积极性和主动性。

其三,促进责任行动的持续激励。构建参与激励与制度激励结合的责任行动,是激励机制的应有之义。要推动责任行动的持续化,需把责任行动落实在治理实践中、巩固在制度保障下,并使之成为通向“责任治理”的长效路径 张力伟:《公共行政中的“行动”问题重思:基层治理中“责任陷阱”的化解之道》,《理论月刊》,2023年第7期。。在“三事分流”实践中,多元主体在参与社区治理时持续沟通,可以引发治理实践的“强化效应”,提升积极履责的效能感。同时,释放正式制度激励与非正式制度激励的“组合效应”,为“三事分流”治理实践中责任行动的持续生产提供了固化机制,不断提升社区治理的实践效能。

五、结论与讨论

社区党组织是党联系基层群众的神经末梢,在社区中发挥领导作用。党的十八大以来,我国先后出台了《关于加强和完善城乡社区治理的意见》《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》等一系列政策文件,针对加强党建在社区治理创新中的引领作用,做出了一系列战略部署。“基层党组织担负着领导社区治理的重要职责,要把党的惠民政策宣传好,把社区居民和单位组织好,打造共建共治共享的社区治理格局”《坚持新发展理念打好“三大攻坚战”奋力谱写新时代湖北发展新篇章》,《人民日报》,2018年4月29日。。习近平总书记指出:“要加强党的领导,推动党组织向最基层延伸,健全基层党组织工作体系,为城乡社区治理提供坚强保证。”《坚持新发展理念深入实施东北振兴战略加快推动新时代吉林全面振兴全方位振兴》,《人民日报》,2020年7月25日。近年来,面对社区的异质化、事务的多元化和需求的差异化,党建引领社区分类治理已成为新时代基层社区治理创新的新趋势。这不仅是提升社区治理精细化水平的必然要求,也是对群众多元化利益诉求的精准回应。党建之所以能坚强有力,社区分类治理之所以能持续有效,关键在于社区党组织以责任为中心,构建“人人有责、人人履责、人人尽责”的责任共同体。这不仅顺应了基层党建与社区分类治理的耦合逻辑,而且在实践中推动了多元主体的责任性治理,有助于提升党建的引领效力和社区治理的效能。

本文以责任政治内蕴的“观念—结构—行动”为分析框架,以重庆市D社区的“三事分流”实践为研究个案,系统考察了党建引领社区分类治理责任的构建过程与实现机制,以期为促进党建引领社区分类治理的长效机制提供参照。在实践中,社区党组织通过观念重构、结构重塑及行动重建,不断汇聚社区治理共识,逐步理顺社区权责关系,有效激发了主体共治合力,构建了社区治理的责任共同体,实现了党建引领与社区治理的有效共赢。社区治理责任共同体的有效构建,主导力量为社区党组织,核心机理在于共识机制、责任机制和激励机制的整合运用。其中,通过制度规约、利益联结和价值整合,确立了社区治理责任共同体的共识机制;基于责任结构调适、明确了责任分工和责任问责,强化了社区治理的责任机制;通过赋能主体、多维激励和实践强化等手段,完善了社区治理的行动动力激励机制。正是这些机制的整合应用,使得社区分类治理的责任共同体得以高效构建。

在社区分类治理实践中,共识机制、责任机制和激励机制的有效运用至关重要,其关键在于社区党组织对这些机制的综合应用程度。社区党组织在社区治理中占据领导核心地位,依托其在价值理念、资源整合及功能方面发挥的独特优势,这也成为构建社区治理责任共同体的主导力量。在价值理念方面,社区党组织坚持“以人民为中心”的治理理念,通过“责任型政党”所塑造的责任伦理,确保社区分类治理实践始终围绕居民的需求和利益展开,并对治理成效保持高度负责和持续关注。在资源整合方面,社区党组织利用政治、制度和权威资源,通过科学协调和配置这些资源,有效解决社区治理资源的稀缺和分散问题,推动社区分类治理的顺利实施。在功能发挥方面,社区党组织凭借其在政治引领、组织驱动和制度嵌入等方面的优势,能够针对不同类别的社区需求实施精准治理,确保各类问题得到及时响应和妥善解决,从而提升社区分类治理的精准性与高效性。基于上述有利条件,社区党组织能够在共识机制、责任机制和激励机制等形成的“集成效应”影响下,有效激活社区分类治理实践中的责任要素,推动责任观念的生产、责任结构的调适与责任行动的塑造,系统性形塑社区治理的责任共同体。

当前,一些社区党组织仍然不同程度存在“虚化、弱化、边缘化”的现象,这不仅一定程度上削弱了社区党组织在政治上的领导力和权威性,也影响了其在社区治理实践中的引领力和整合作用。为加强社区党组织建设,应专注于提升其政治功能和组织力,更新治理理念,打造专业人才队伍,推动资源的有效下沉,从而夯实社区党组织在思想引领、组织动员、团结凝聚等方面的治理能力。通过这些措施,可以将社区党组织的政治优势转化为社区分类治理的实际效能。具体来看,应当重点加强以下几个方面的工作:

第一,更新治理理念。为强化党建在社区分类治理中的引领作用,要积极推动社区党组织治理理念的优化与更新。这包括将“以人民为中心”“分类治理”和“共同缔造”等理念融入社区分类治理的实践中,从而使社区党组织更好地履行政治引领和组织协调的统合功能。同时,强化以“以人民为中心”为核心理念,社区党组织应更加关注社区居民的实际需求和利益关切,注重倾听居民的意见和建议,提升社区治理的精准度和效果,增强社区党组织在多元行动者中的信任和影响力。在“分类治理”的指导下,社区党组织应针对不同社区的异质特点和居民的多元需求,制定差异化的治理策略,提高社区治理的精细化水平,增强其在复杂社会环境中的适应性和领导力。依据“共同缔造”的理念,社区党组织应进一步发挥桥梁和纽带作用,积极构建政府、社会、市场及居民在内的多方参与治理体系,促进资源的有效整合与合作行动。因此,通过这些治理理念的引入与革新,社区党组织不仅能够增强自身的组织力和凝聚力,还能够显著提升社区分类治理的整体效能。

第二,打造人才队伍。强化党建引领社区分类治理,要重点打造一支高素质的社区党组织人才队伍。在实践中,要夯实社区党组织和社区党员梯队建设,提升社区党员的能力素质。首先,“选优配强”社区党组织书记。党组织书记作为社区党组织的“领头雁”,其能力和素质直接影响到社区党组织的引领能力。因此,应严格把握社区党组织书记的选拔标准,确保其具备较高的政治素养、专业能力和服务意识,能够有效引领和协调社区治理工作。其次,加强社区党员梯队建设。通过开展青年党员培训,选拔有潜力的年轻党员进入管理岗位,确保社区党组织人才的持续更新。同时,实施“老带新”的传帮带机制,向年轻党员传授宝贵的社区治理经验和群众工作方法,加速青年党员的成长。此外,加强职业发展通道建设,改善工作环境和福利待遇,持续激发党员的积极性和创造力,形成一支结构合理、层次分明的社区党员队伍。最后,提升社区党员能力素质。社区党组织要依托党校(行政学院)、社区治理学院等教育培训平台,重点提高社区党员的政治引领能力、组织管理能力、宣传动员能力和纠纷调解能力,使其在社区分类治理实践中能够发挥更大的作用。

第三,推动资源下沉。强化党建引领社区分类治理,要积极推动治理资源向基层社区下沉,确保社区党组织具备必要的整合和引领资源。具体来说,应从财政支持、人员配备和技术赋能三个方面开展工作。首先,加大财政支持。要通过合理分配资金,重点保障社区党组织在党建活动、公共服务和基础设施建设等方面的资金需求,支持社区党组织独立开展各项工作,提升其自主性和灵活性。其次,优化人力资源配置。合理调配专业人才和管理人员至社区党组织。引入社会工作者、法律顾问等专业人才,以增强社区党组织解决居民实际问题的专业能力。最后,加强信息技术支持。积极推动智慧社区建设,为社区分类治理提供强大的信息服务平台,促进信息互通、事务分流和监督管理,增强社区党组织在数字化时代的治理能力。

Responsibility Politics:The Action Logic of Party-building-led Community Categorized Governance

Hao Yaguang,Guan Qinghua

(Central China Normal University,Wuhan 430079,China)

Abstract:

Party building leading community classification governance is a new trend in grassroots political reform, which embodies the responsibility politics of legitimacy and effectiveness. This article takes the “concept structure action” of responsibility politics as the analytical framework, and combines it with the practical sample of “three affairs diversion” in D community of Chongqing to effectively respond to the action logic of grassroots party organizations leading community classification governance. Specifically, the process of community classification governance demonstrates the core position and value guidance of the Party organization. Taking party building as the main means, the responsibility concept of community classification governance has been reconstructed, the rights and responsibilities structure of multiple subjects in the community has been clarified, and the responsibility actions of multiple subjects in the community have been activated; Party building has led the construction of a community responsibility community for classified governance, effectively integrating the consensus mechanism, responsibility mechanism, and incentive mechanism. Therefore, to strengthen the practical effectiveness of party building leading community classification governance, we need to focus on the responsibility actions of classification governance, strengthen the leading ability of community party organizations, take the construction of a responsibility community as a guide, activate the responsibility concept of grassroots party organizations, continuously adjust the existence of responsibility structures, and implement the political responsibility of party building leading community classification governance on the basis of incentive mechanisms.

Key words:party-building-led;community;classified governance;responsibility politics[责任编校 陈浩天]