指向核心素养培育的初中生物学项目式学习设计

2025-01-22谭小艳

摘要:项目式学习是实现深度学习、落实学科核心素养的重要途径。在苏教版生物学教材八年级上册“制作生态瓶”一课教学中,教师可以围绕大概念“生物与环境相互依赖、相互影响,形成生态系统”,以“制作生态瓶”为项目式学习主题,创设真实情境、驱动性问题和任务,设计并开展实践性、多样化的学习活动,并对学习实践和项目成果进行持续性评价和反馈,从而促进学生生物学核心素养的达成。

关键词:生物学核心素养;跨学科实践;项目式学习;生态瓶

项目式学习是一种以学生为中心,通过聚焦复杂、真实的现实生活问题,呈现精心设计的产品和进行任务的探究过程,促进学生发展的教学方法;是实现深度学习、落实核心素养的重要途径。《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)明确提出“应整体规划跨学科实践活动,探索项目化实施”。围绕重要概念或大概念,结合真实复杂的生活情境设置具有挑战性的跨学科实践活动来开展单元项目式学习,有利于激活学生内在动机,促进学生主动、持续地投入到学习活动中,并在完成项目产品或解决问题过程中构建知识和解决问题的思维方法,发展关键能力。

笔者将新课标中“生物与环境”大概念与跨学科实践活动有机结合,在深度学习理论的指导和核心素养的导向下,按照“确定项目主题—拆解项目任务、设计驱动性问题—确定学习目标—设计学习活动—设计持续性评价”五个环节展开了项目式学习主题的教学设计实践和思考。

一、依托大概念,确定项目主题

项目式学习以重要概念和大概念为依托,指向核心素养的学习路径,因此,对于项目主题的确定,教师需要先基于新课标和教材,研究重要概念的外延与内涵,剖析相关概念及核心知识之间的相互关系,确定知识框架,挖掘其承载的学科核心素养;然后,结合学生生活经验和已有知识,以及相关的日常生活问题和热点问题来确定具有可操作性的、真实的、贴近学生的项目或任务主题。

(一)厘清知识关联,构建概念框架

本课例内容选自新课标中的大概念——“生物与环境相互依赖、相互影响,形成多种多样的生态系统”,包括两个重要概念:“生态系统中的生物与非生物环境相互作用,实现循环和能量流动”“生态系统的自我调节能力有一定限度,保护生物圈就是保护生态安全”。这两个概念涉及苏教版生物学教材七年级上册第三单元“生物与环境的关系”和八年级上册第七单元“生物与环境是统一体”两部分内容。通过分析重要概念的内涵与外延,剖析概念间的相互关联,结合教材内容构建概念框架,有助于教师从整体上安排教学,确定学习主题,有序推进课时教学,促使学科知识结构化。

(二)分析学情,结合现实世界确定活动主题

通过七年级上册“生物与环境的关系”的学习,学生已经了解到生物生存需从外界获取物质和能量,生物生存会受到各种生态因素的影响、初步认识到生物与环境是相互影响的关系;水族箱是很多学生家庭中的设施,大部分学生在生活中也有过养鱼的经验,但对较长时间不需要喂食、换水的封闭式生态瓶和生态缸感到新奇。要制作一个稳定的生态瓶或生态缸,学生需要具备“生态系统的组成与功能”“能量流动与物质循环”“生态系统具有一定自我调节能力”等核心知识以及系统分析、解决问题、实践探究能力和创新意识等综合素养。这一活动正好整合了“生物与环境”相关概念和生物学核心素养,对于学生来说是一个具有挑战性、能释放创造力和获得成就感的任务。因此,本课例将学习主题确定为“制作一个稳定的生态瓶或生态缸”。

二、拆解项目,设计驱动性问题和任务

实现深度学习的学习目标应指向核心素养,目标应具体、明确,整合知识、思维方法、必备品格和正确态度价值观不同维度于一体。依据“生物与环境”的新课标要求、整合教材内容以及学生的生物学核心素养进阶,结合“制作生态瓶”项目任务链制订出具体可操作的单元学习目标:

一是通过拆解“如何制作一个稳定的生态瓶”这一挑战性的任务,从一个稳定生态系统(如池塘)的组成和功能角度入手,调查分析其组成成分及关系、物质循环和能量流动情况,绘制食物链、食物网以及物质循环、能量流动模式图,建立结构与功能观、能量与物质观、构建“生态系统是一个有机整体”的概念。

二是利用生态系统结构与功能知识,结合化学、数学、美术等多学科的知识方法,选择和收集身边简单易得的材料,小组合作设计生态瓶或生态缸方案、绘制各要素关系模型,发展学生系统思维和解决实际问题的能力,增强合作意识;通过“制作一个稳定的生态瓶”发展实践操作能力和综合素养。

三是通过观察记录生态瓶的生长状态及出现的问题,探究影响生态瓶稳定性的因素,培养学生观察能力和科学探究能力;并利用实验结论改进生态瓶或生态缸、展示作品来提升学生分析解决问题的能力、同时体验成就感。

四是通过“调查分析人类活动破坏或改变生态系统的实例”阐明生态系统的自我调节能力是有限的,并认识到人与自然应和谐共生,形成保护生物圈的社会责任。

五是能参照评价表从科学性、稳定性、创意性和美观性等多角度对最终的生态瓶作品进行自评和他评。

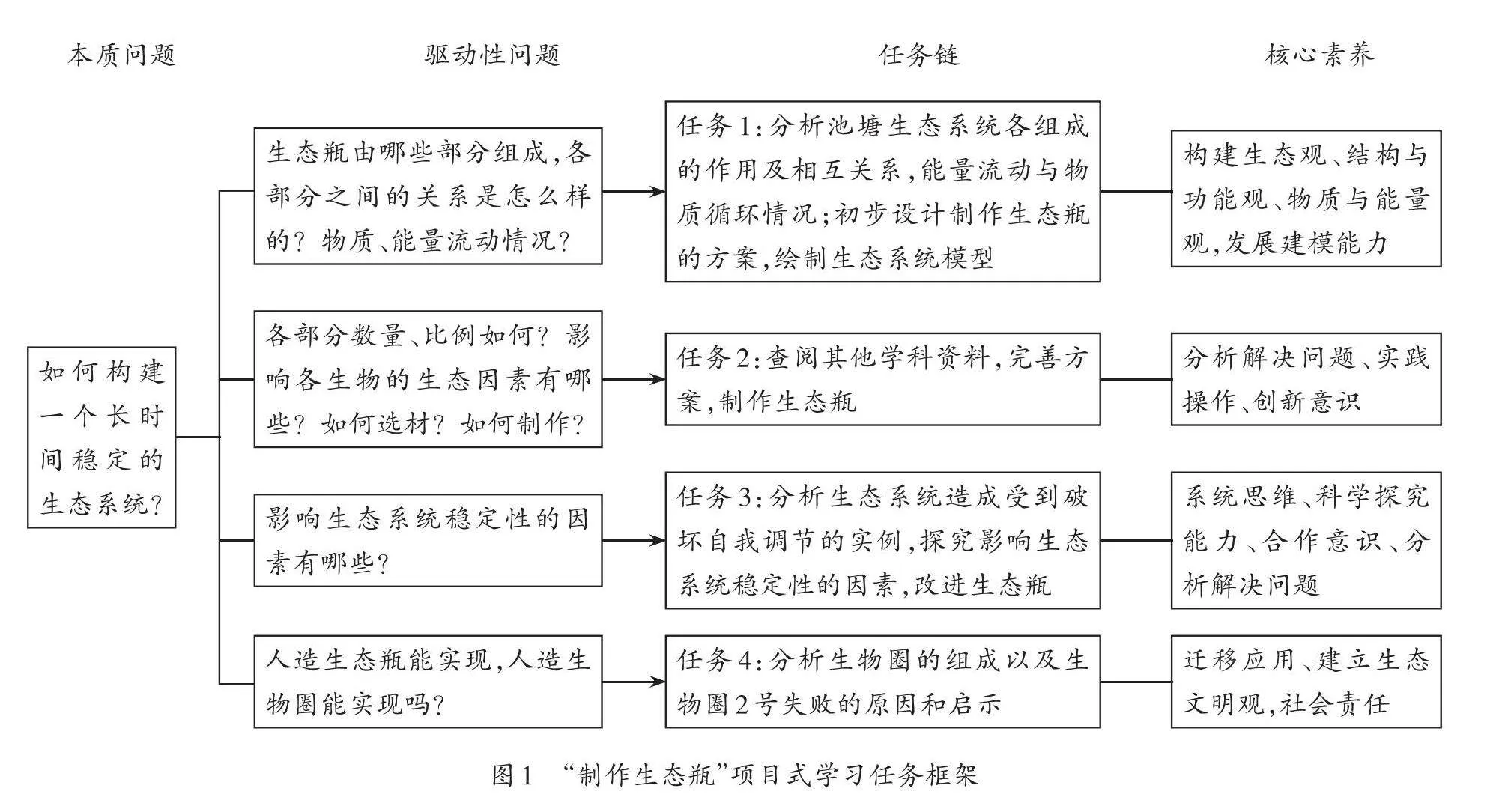

“构建一个稳定的生态瓶或水族箱”是一个具有挑战性、需要长时间持续完成的项目式学习活动。为了让学生能主动地、持续地投入到项目学习活动中,教师需要先将核心问题进行拆解,设计出层层递进的驱动性问题和任务链,以任务为明线,以知识构建和科学思维、综合实践能力的发展为暗线来开展教学。笔者围绕“如何构建一个稳定的生态系统”这一本质问题,结合相关概念的逻辑顺序和学生的认知发展,设计了以下驱动性问题和任务,并确定出每一项任务要实现的核心素养,形成“制作生态瓶”项目式学习任务框架图(如下页图1)。

三、规划课上课下任务,设计学习活动

本课例参考上海教育研究院夏雪梅博士《项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践》一书中提出的六阶段项目化学习流程,结合“制作生态瓶”这一主题的特点,按照以下六个阶段来开展学习活动的设计:入项活动、知识能力准备、设计方案与制作成果、讨论与修订、公开成果、反思与迁移。在每一阶段创设真实的、有挑战性的情境和驱动性问题,促使学生能主动地、持续地投入到学习活动中,发展学生的高阶思维,促进学生对概念的深度思考与探究,建立知识间的联系。整个学习过程中采用多样化的实践活动如观察、查阅资料、动手制作、科学探究等,利用多维度的深度学习策略,如系统分析、解决问题、实验、构建模型等,以满足学生多元的需求,促进生物学核心素养的落实。

此项目的完成不仅需要学生具备生物与环境相关的生物学知识与能力,还需要查阅有关生物的生活习性,应用化学、数学、美术等多个学科的知识方法。学生如果仅靠课堂上有限的时间和学校的资源完成此项目是有一定难度的。因此,为了确保项目活动的顺利开展,需要将课内分析讨论、制作方案与课外调查、制作与展示相结合,统筹安排课内与课外任务,优化学习活动设计。

四、开展持续性评价,实现“教—学—评”一体化

指向学生核心素养的发展和项目成果的项目式学习,评价活动应贯穿项目式学习的每一个环节;评价内容不仅包括项目成果的评价,还包括学习实践活动的过程性评价;应从知识观念、科学思维及问题解决等不同维度进行多元化的评价。

例如,在知识与能力构建环节,教师通过引导学生绘制展示生态系统模型图,评价学生对生态系统概念的理解和建模能力。在设计方案环节,教师通过引导学生汇报生态瓶模型设计图,进一步评价学生对生态系统概念的应用、解决问题能力和建模能力。在探索与修正环节,通过观察记录生态瓶的状态,填写《生态瓶生长记录表》、分析生态瓶失败的原因,评价学生观察、系统分析能力;通过探究影响生态瓶稳定性的因素来评价学生对科学探究方法的掌握和科学态度的建立。在公开成果环节,教师通过成果的展示和汇报说明评价学生团队协作能力、创新能力和审美意识。在反思迁移环节,教师通过引导学生讨论生物圈2号的失败和达到碳中和目标的措施,评价生态文明观念的建立和解决社会问题的能力。

参考文献:

[1]桑国元,蔡添.项目式学习中的学生评价[J].教学与管理,2021(31).

[2]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[J].北京:教育科学出版社,2018.

(责任编辑:杨强)