“双碳”背景下农林高校课程思政建设的实施路径研究

2024-12-31秦磊徐笑天王宪李君邱坚

摘" 要:课程思政是以“三全育人”的方式将各科专业课程与思想政治课程相互融入、同向而行的创新教学方法,对高校来讲,课程思政对其在落实立德树人的工作上起到积极推进作用。与理工类、人文类高校相比,农林高校特有的“三农”学科专业优势,是其课程思政的宝贵资源。在“双碳”目标的背景下,该文深入分析当前农林高校教学现状,结合农林高校学生的生源及就业情况,提出建设农林课程思政教学的有效实施路径,为农林高校课程思政建设提供新的思路。

关键词:课程思政;农林高校;“双碳”;教学现状;实施路径

中图分类号:G641" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)23-0136-05

Abstract: Ideological and political education is an innovative teaching method that integrates professional courses and ideological and political courses in each subject in the \"three-round education\" approach and moves in the same direction. For colleges and universities, ideological and political education plays an active role in implementing moral integrity and cultivating people. Compared with universities in science and engineering and humanities, the unique professional advantages of agricultural and forestry universities in agriculture, rural areas and farmers are valuable resources for their ideological and political education. Against the background of the \"double carbon\" goal, this paper deeply analyzes the current teaching status of agricultural and forestry universities, combines the student source and employment situation of agricultural and forestry college students, and proposes effective implementation paths for building ideological and political teaching in agricultural and forestry courses, providing new ideas for the ideological and political construction of agricultural and forestry colleges.

Keywords: ideological and political education; agricultural and forestry universities; \"double carbon\"; teaching status; implementation path

为积极应对全人类共同面临的全球气候变暖问题,我国政府提出“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的目标,“双碳”战略布局正大力推进中国能源格局快速向绿色低碳转型。在此背景下,农林业在固碳减排方面作出巨大贡献,而农林高校作为农林业人才的主要培养基地,在助力实现“双碳”目标和绿色低碳农林业发展有着独特优势。由此,本文拟在“双碳”背景下,探究农林高校课程思政教学建设的有效路径。

1" 农林高校课程思政建设的意义

2020年,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,其中指出培养体系应建立在思想政治教育人才的基础之上,坚持以学生为中心,不断提升学生的课程学习体验,结合专业课程的特点,推进课程思政的建设[1]。2022年9月,教育部办公厅颁布了《新农科人才培养引导性专业指南》,指导了中国新型农林人才的培养方式,农林高校肩负着为中国农业农村现代化的建设输送人才的重要责任,农林高校要继续以立德树人为根本,以强农兴农为己任,培养更多知农爱农新型人才[2]。

实现“双碳”目标是我们对世界的庄严承诺,也是中国大的战略方向。“双碳”目标的实现需要大量具备专业知识和社会责任感的农林人才,在农林专业课程教学过程中,应将“双碳”理念有机融入专业课程。因此,农林类高校如何在“双碳”目标的大背景下,探究新的课程教学模式,实现“新农科+课程思政”指导下的人才培养目标,是农林类高校亟需解决的问题[3-4]。在此背景下,农林高校教师应注重培养学生的责任意识,将思政元素融于专业课程中,实现专业知识教学与学生价值观的良好结合,课程思政建设可以提升农林学生的使命担当和责任感,对实现“双碳”目标,推动农业农村高质量发展具有重要意义。

2" 农林高校课程思政建设的现状及问题

2.1" 农林高校思政教育备受关注

农林高校作为培养新型农林人才的重要基地,是农林业及农林科技创新的支撑力量。我国是世界上最大的农业国家,2020年中国产粮能力达到13 390亿斤,不仅解决了中国人的粮食问题,也为全球粮食安全贡献了一份力量。目前中国农业的机械化水平和科技贡献率都得到很大提升,“面朝黄土背朝天”已成为历史,“靠天吃饭”的传统正在得到改变[5],这其中就有农林高校做出的一份成绩。近年来,我国政府高度重视高校课程思政的建设工作,高校思政教育已然被学界广泛关注。但基层的农林技术人才队伍依然远远不够,不能满足乡村振兴人才需求和新时代农业发展,在此背景下,农林类高校开展课程思政教育,培养新时代农林人才的任务尤为重要。

2.2" 农林高校课程思政教学现状

随着“双碳”目标的提出,中国农林业也应向更环保、更低碳的方向转型。高等农林院校作为培养农林类人才的摇篮,应着力转变人才培养方向和目标[6]。近年来农林类高校在课程思政建设上取得一定成绩,但也存在一些不足之处。

课程内容普遍古板,缺乏前沿性。随着科学技术的不断进步,人民的物质生活得到很大提升,当代大学生更容易通过互联网、电视广播等了解前沿技术或思想,为此农林高校教师应与时俱进更新教学内容及教学方法,充分挖掘关于节能降碳的思政元素,将“碳达峰、碳中和”的相关新闻嵌入到教学内容中,如生物质能源的发展、智能低碳家居等前沿要素,并引入适合学生的新型教学方法,能激发学生的学习兴趣,使学生更好掌握专业知识,同时也做好思政教育。

学生主体地位缺失。农林类专业有较强的实践性和创新性,当前高校课堂教学大多以教师直观讲解为主,导致了学生的主体地位缺失。对于此,教师可通过网络、信息平台等信息化手段、创新教学技术,培养学生的探索能力及沟通能力,针对农林专业的特点,教师可以多设置实践活动,如实地考察农林类企业生产,让学生在实践中了解节能降碳的重要性。

思政教学不够深入。目前,高校部分专业课教师强调专业教学,在教学过程中并不重视思政元素的植入,思政教学不够深入。部分教师对课程思政的教学理念认识不够,教学内容缺乏系统性和时效性[7]。一些教师也尝试将思政元素融入课程,但在过程中,对思政元素随意选择、生搬硬套等现象层出不穷,极大降低了学生学习情绪,不仅影响专业课教学效果,也易使学生对思政教学产生抵触心理。笔者认为,高校的教学过程中,除了对专业课教学进行把控,更要赋予学生宝贵的思想财富,正确价值观的树立、“三农”情怀的传承,这些相比专业知识学习更有意义。

2.3" 农林高校面临的问题

农林类专业因为工作环境、薪资待遇等因素的影响,相比较其他专业较为冷门,农林高校相较于其他高校生源并不占优势。当前农林高校招生人数在逐年增多,学生的科研、就业等压力也随之增大,这也导致农林高校学生的心理问题较为突出,增加了思政教育的工作压力。农林高校目前主要面对的是学生专业认同度低及就业择业等问题。

1)农林专业的认同感不强。农林类专业相比其他专业较为冷门,农林专业学生的就业面较窄,工作环境差,待遇工资较低等因素导致学生对农林专业的认同感不强。受社会传统观念等因素影响,一些高校学生不能专心开展学术研究,不愿意从事与农林业有关的工作,甚至转到其他专业,这种现象普遍存在,这也导致了农林专业生源的流失。同时,部分农林高校的课程思政教育不够深入,没有很好地宣传新时代下国家对农业农村的政策指引,未能培养好学生的责任感及价值观,间接导致一些学生未能正确认知农林专业,没有做好专业规划,一部分学生受到社会舆论误导,导致学习意愿差,学农而不事农。

2)农林类专业人才的实际运用率不高。长期以来,农林高校为农业农村现代化建设输送了大批人才,但也存在着部分毕业生在择业时不愿意面向农业农村就业创业等问题,降低了人才的实际运用率,损耗了国家农林专业教育资源。

关于农林高校大学生择业观现状的研究,学者们运用不同的研究方法和研究模型剖析了农林高校大学生择业观的现实状况。王壮壮[8]通过典型案例调查,发现农科大学生对就业的期望偏高,尽管学农但却不愿意从事涉农行业。何彦[9]认为农林高校学生基层服务意识薄弱且就业面较窄,造成了农村人才缺失和学生就业压力大的矛盾。张逸等[10]调查得出现今农林专业学生对服务“三农”的意识薄弱,学生普遍存在事农意识不强、缺乏主动性等问题。经以上研究和调查可见,农林院校大学生就业观通常存在的问题就是“学农但不事农”,部分大学生向往待遇、环境等各方面条件都较好的工作,而对从事服务“三农”行业的工作意愿淡薄,尚未树立起正确的择业观念。

3" 实施路径的建设

3.1" 课程思政实施路径的建设

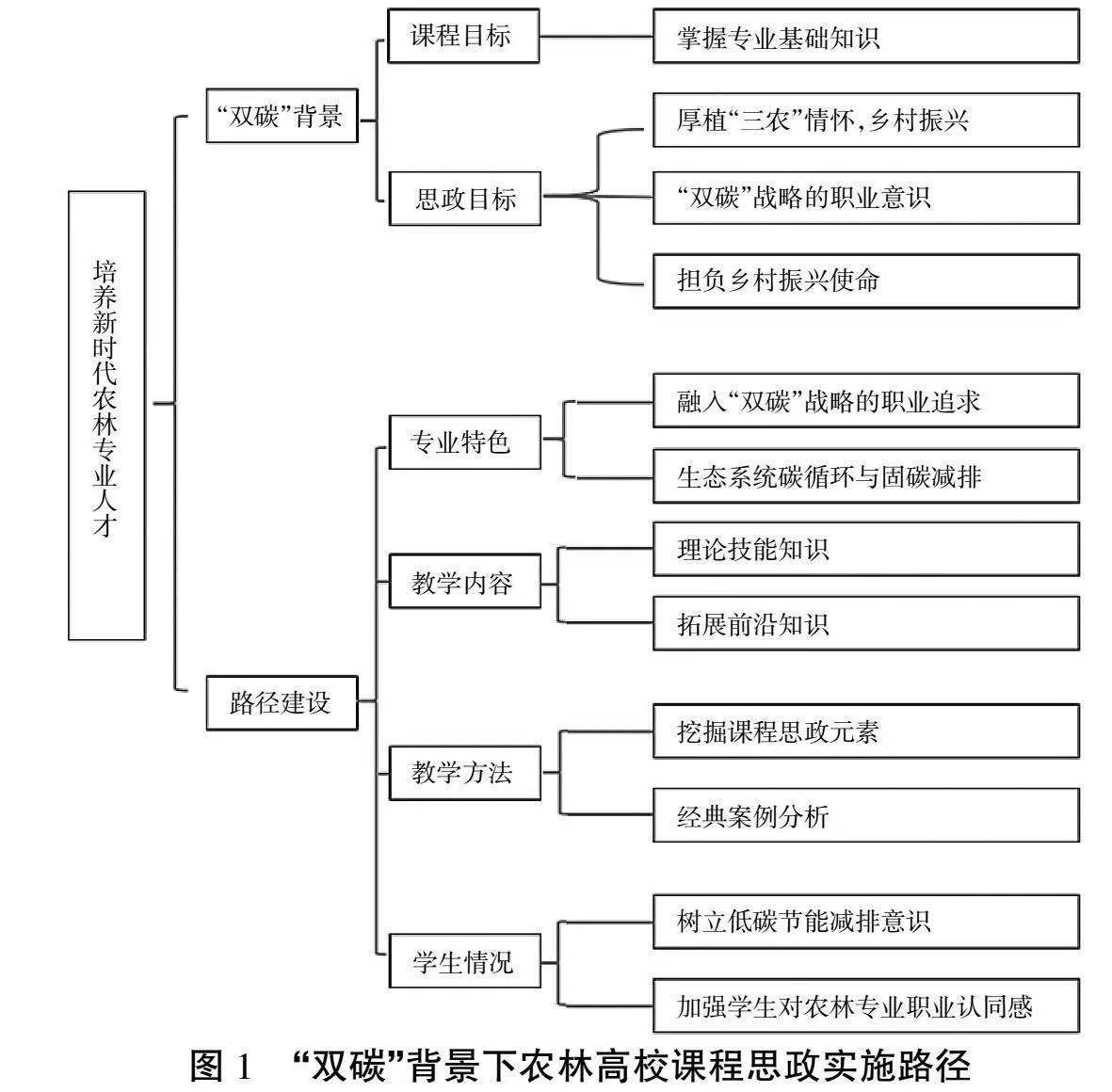

专业课程是课程思政建设和思政育人的载体,农林专业教师应根据农林高校特有的“三农”学科优势,深挖思政元素,与时俱进把握时政热点,找寻与课程相关的切入点,使思政元素自然地引导在课堂教学中,润物无声地培养学生对“三农”的感情,提高“双碳”战略的职业意识,实现教学目的。本文设计了“双碳”背景下农林高校课程思政实施路径,如图1所示,在新时代农林专业人才培养目标上,以“双碳”理念为背景,根据农林高校专业特色,在教学内容及方法上融入思政元素,探寻农林业与“双碳”战略目标之间的联系,根据农林高校学生特点培养低碳意识,加强学生职业认同感。

3.2" 课程思政元素的挖掘

在原有课堂的教学基础上,根据农林专业特色,融入“双碳”战略的职业追求,充分挖掘相关思政元素,将学科知识与思政元素相结合。农林业作为中国生态文明建设和“双碳”战略的重要战场,其中有很多思政元素,例如,农林碳汇在国家“双碳”战略目标中所起到的重要作用;农林业和中国生态文明建设之间的紧密关联;“大国三农”的家国情怀,加强学生强农、爱农的责任感等。

在教学内容上,拓展前沿知识,和学生共同探讨先进的农林业技术,农林业发达国家的发展现状以及战略方向。在教学方法上,运用新技术手段和网络资源创新教学方法,引导学生主动思考如何有效地开展农林业的节能降碳工作。在这个过程中,培养学生树立“三农”情怀和正确的价值观。另外农林高校可以多开展专业实践活动,锻炼学生的吃苦耐劳、团队协作能力等。

3.3" 课程思政元素的良好融入

1)首先在教学目标上。要明确培养学生的“双碳”意识和责任感。让学生了解农林领域在实现“双碳”目标中的重要作用,以及自身所肩负的使命。引导学生探索农林领域如何通过增加森林碳汇、发展低碳农业等方式,为降低碳排放、增加碳吸收作出巨大贡献。同时,让学生知晓自身在日常生活中的点滴行动,如节约能源、减少浪费、倡导绿色出行等,都能够为实现“双碳”目标积聚力量。促使学生树立长期的环保观念,积极参与到各类环保实践活动中,将“双碳”意识融入到未来的职业规划和社会角色中,成为推动“双碳”目标实现的积极践行者和传播者。

2)在教学内容方面。将课程思政元素自然地融入到知识点中,顺畅地引导高校学生价值观建立。另外,除了在课堂上,在校风师德、学风考纪、教室实验室等均要有意识地嵌入思想政治教育元素[11]。开展启发式教学,鼓励农林高校学生以自己专业视角思考分析学科专业领域内的国家政策及措施。结合专业课程特点,比如在农业生态学课程中,讲授生态系统的碳循环过程,引导学生思考如何通过合理的农业生态模式增加碳汇、减少碳排放;在森林培育学课程中,强调森林在碳储存和调节气候方面的功能,培养学生保护森林资源的意识。

3)教学方法上。采用案例教学、项目式学习等方式。充分挖掘相关案例,把新成果、新发现融入教学内容。案例教学是通过具体教学场景的描述,引导学生对这些教学场景进行分析、展开讨论的教学方法[12],例如,通过分析成功的农林碳汇项目案例,让学生深入理解“双碳”实践;组织学生参与实地调研和实践活动,如测量森林碳储量、评估农田土壤碳库等,增强学生的实践能力和环保意识。以木材学课程为例,在树木的成长与木材的形成等章节中,通过图片,文字描述的方式展示中国的木质资源情况,探讨不同地区的木质资源分布情况,结合近年来中国对生态文明的建设情况,加入木质资源的碳汇作用,用以上案例使学生了解中国在“双碳”背景下为全球气候变化作出的贡献,展示中国作为负责任大国的形象。

4)教师队伍建设也至关重要。教师应不断提升自身的“双碳”知识水平和思政教育能力,能够在教学中自然而有效地将专业知识与思政元素融合。教师需要积极参与各类关于“双碳”的培训课程、学术研讨活动,不断更新自己的知识储备,深入理解“双碳”目标背后的科学原理、政策导向以及国际形势。同时,教师要注重提高自身的思政教育素养,掌握将思政教育融入专业教学的方法和技巧。能够敏锐地捕捉到专业知识中蕴含的思政教育切入点,巧妙地引导学生从国家发展、社会责任、人类命运共同体等角度去思考“双碳”问题。

在教学实践中,教师要善于运用多样化的教学手段,如案例分析、小组讨论、实践活动等,让学生在主动探究和合作学习的过程中,深刻领悟“双碳”目标的重要性以及个人在其中的责任和担当。并且,教师自身要以身作则,在日常生活中践行低碳环保理念,为学生树立良好的榜样,以言传身教的方式激发学生对“双碳”事业的热情和投入。

5)考核评价机制要多元化。除了传统的考试成绩,还要纳入学生在课堂讨论、实践活动中的表现,以及对“双碳”相关问题的思考和创新能力。在课堂讨论方面,要重点关注学生参与的积极性、观点的独到性、团队协作的能力以及对不同观点的包容和批判性思维。不仅要看学生是否能够清晰表达自己的见解,还要观察他们能否倾听他人意见,进行有效的交流和互动。对于实践活动的考核,应侧重于学生在实际操作中的技能运用、问题解决能力、对环境的观察和分析能力,以及在面对困难和挑战时展现出的坚韧和创新精神。在对“双碳”相关问题的思考方面,评价学生是否能够深入剖析问题的本质,结合所学知识和实际情况提出具有前瞻性和可行性的解决方案。同时,考量他们对社会、经济、环境等多方面因素的综合考虑,以及对可持续发展理念的理解和应用。创新能力的评估则着重观察学生能否提出新颖的观点、独特的解决思路或具有创新性的项目设计。鼓励学生突破常规,大胆尝试新的方法和途径,为实现“双碳”目标贡献独特的智慧和创意。

通过这样全面、多元化的考核评价机制,能够更准确、客观地反映学生的综合素质和能力,激发学生的学习积极性和主动性,促进学生在“双碳”领域的全面发展和成长。

6)此外,加强校园文化建设,举办“双碳”主题的学术讲座、竞赛等活动,营造浓厚的“双碳”氛围,让学生在潜移默化中受到教育。在学术讲座方面,定期邀请相关领域的专家学者、行业精英走进校园,开展深入浅出的专题讲座。讲座内容可以涵盖“双碳”目标的国际前沿研究成果、国内政策解读、先进技术应用案例等,为学生打开视野,激发他们对“双碳”领域的探索欲望。竞赛活动形式应丰富多样,例如举办“双碳”方案设计大赛,鼓励学生结合所学知识,为校园或社区的节能减排提出创新性的方案;开展“双碳”知识竞赛,以趣味化的方式促使学生深入学习“双碳”知识;组织“双碳”主题的演讲比赛,锻炼学生的表达能力和对“双碳”理念的深刻理解。此外,还可以利用校园广播、宣传栏、校报等多种渠道,宣传“双碳”相关的新闻、故事、科普文章等。在校园的角落设置“双碳”主题的文化展示区,展示学生的优秀作品、研究成果和实践案例。

通过这些校园文化建设活动,使学生在日常的校园生活中,随时随地都能接受到“双碳”教育的熏陶,从而在不知不觉中树立起牢固的“双碳”意识和责任感。

3.4" 引导农林专业学生树立正确的就业择业观

据教育部2023年12月发布的数据显示,2024 年全国高校毕业生规模预计达到1 179万人,再创历史新高。在如此激烈的就业竞争环境下,树立正确的就业择业观显得尤为重要。相关调查表明,约 70%的毕业生因为就业择业观不清晰,导致在求职过程中频繁更换目标,浪费了大量的时间和精力。对于即将步入职场的毕业生们来说,树立正确的就业择业观,就是为自己的未来发展绘制清晰的蓝图,能够在竞争激烈的就业市场中找准方向,实现个人价值与社会需求的有机结合。

中国农林业面临新一轮产业变革,这都需要更多的农林人才投入其中。所以,必须要树立高校学生正确的就业择业观,培养“服务农村、振兴乡村”的有担当人才,厚植农林专业学子“三农”情怀,使其愿意为建设农林业强国、早日实现乡村振兴贡献自己的力量,引导学生树立专业认同,为乡村振兴战略的贯彻与落实提供科学技术支撑与人才保障[13]。

通过思政教育,要让学生明白,农林行业不仅关乎粮食安全、生态平衡,更是实现“双碳”目标的重要战场。在这个领域就业,能够为改善环境、推动可持续发展贡献重要力量,具有深远的社会意义和价值。鼓励学生将个人兴趣与专业特长相结合,不要局限于传统的就业观念和模式。可以选择投身于农业科技创新,研发低碳环保的种植养殖技术;或者参与生态修复工程,为增加碳汇、改善生态环境发挥专业优势;也可以在农业企业中从事绿色农产品的生产和推广,推动农业的低碳转型。还应当培养学生的长远眼光和战略思维,认识到农林行业的发展潜力和创新空间。随着科技的不断进步,智慧农业、生态林业等新兴领域正蓬勃发展,为学生提供了众多的创新创业机会。通过以上多方面的引导,帮助农林专业学生树立积极、正确、富有远见的就业择业观,使他们能够在广阔的农林天地中找到施展才华的舞台,为行业发展和社会进步贡献力量。

4" 结束语

农林业与“碳减排、碳中和”有着千丝万缕的联系,农林业固碳减排潜力巨大,肩负着“双碳”目标的重要责任。在“双碳”背景下,中国农林业急需更多更专业的农林人才,新时代的农林专业人才须有强烈的责任感和坚强的意志,各农林院校要根据专业特色及新农科建设为引领,加强改进课程思政的建设。总之,在“双碳”背景下,农林高校课程思政教学需要全方位、多层次地推进,培养出适应时代需求、具有绿色发展理念和实践能力的农林人才。

参考文献:

[1] 教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,全面推进高校课程思政建设[J].新教育,2020(19):32.

[2] 李欣欣,熊富强,李云锋.新时代涉农高校耕读教育的时代意蕴与创新机制[J].教育探索,2023(10):38-43.

[3] 于孟鲛.林业高校涉林专业学生就业观教育研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2019.

[4] 陈浩,王玉勤.新形势下高校思政教育浅析[J].广东化工,2020,47(18):277-278.

[5] 吴爱华,杨秋波,郝杰.以“新工科”建设引领高等教育创新变革[J].高等工程教育研究,2019(1):1-7.

[6] 吴晶,胡浩.习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[J].上海教育,2017(3):4-5.

[7] 胡廷伟.中职汽修专业课程思政教学改革的现状及优化途径[J].西部素质教育,2021(24):67-69.

[8] 王壮壮.新时代大学生择业观的培育研究[D].太原:山西财经大学,2021.

[9] 何彦.涉农专业大学生的涉农就业意愿及影响因素研究[D].成都:西南财经大学,2019.

[10] 张逸,戢峻,熊芸,等.高校教师队伍培养与化工专业一流课程建设[J].广东化工,2021,48(17):214-215.

[11] 罗仲尤,段丽,陈辉.高校专业课教师推进课程思政的实践逻辑[J].思想理论教育导刊,2019(11):138-143.

[12] 刘建华,耿霞,连玉晶.案例式教学在大学课堂中的应用研究[J].现代经济信息,2018(7):423-425.

[13] 周芸芸,金晨钟,刘秀,等.新农科背景下课程思政在农学类研究生专业课程教学中的探索[J].安徽农业科学,2022,50(18):278-279,282.