乡村设计:构建三生空间乡村意象体系

2024-12-31陈俊杰朱思武

摘" 要:党的十九大正式提出乡村振兴战略以来,全国各地积极响应政策,乡村设计便服务于乡村振兴的实践中,成为一种新的设计范式。目前乡村设计相对于城市设计发展滞后,缺少理论支撑,设计框架还尚未成熟。该文首先梳理乡村设计的概念及相关理论,后以乡村意象为基础,提出以三生空间为基底的乡村意象体系,涵盖生产、生活、生态三大要素,积极探索乡村设计框架体系,为乡村设计学科及美丽乡村建设带来新的思路。

关键词:乡村振兴;乡村设计;乡村意象;三生空间;要素

中图分类号:TU982.29" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)16-0052-05

Abstract: Since the rural revitalization strategy was formally put forward by the 19th CPC National Congress, all over the country have responded positively to the policy, and rural design has served the practice of rural revitalization and become a new design paradigm. At present, the development of rural design lags behind that of urban design, lack of theoretical support, and the design framework is not yet mature. This paper first traces the concept and related theories of rural design, and then puts forward a rural image system based on Production-Living-Ecological Space, which covers the three elements of production, living and ecology, and actively explores the framework system of rural design, thereby brings new ideas for the discipline of rural design and the construction of beautiful rural areas.

Keywords: rural revitalization; rural design; rural image; Production-Living-Ecological Space; element

中国大部分国土在乡村,中国社会经济持续健康发展的主要支撑点是乡村,乡村是中国的根基。随着国家实施乡村振兴战略,乡村振兴实践不断推进和深入,乡村设计便成为一个新的设计体系服务于乡村的建设中,并在实践中展现出了独立于其他设计的特征,使之成为新的设计范式。不同于城市设计,乡村设计需要考虑乡村社会、经济、文化和环境的全面协调发展,乡村设计的目的是促进农村生态资源价值的兑现,改善乡村的生活环境,提高乡村人民的生活质量,提高老百姓未来的幸福感。本文通过对乡村意象的研究,进一步归纳出乡村设计的设计要素,从而让乡村设计的研究更加深入。

1" 乡村设计概述

1.1" 乡村设计概念

杜威·索尔贝克[1]提出“乡村设计是将设计解决问题的属性应用于乡村地区,以培育人们独创性、创业才能、创造性和创新力的方法论”。面对乡村生态环境污染、人居环境脏乱、人口流失严重和经济发展滞后等问题,乡村设计的价值在于在解决乡村具体问题的同时,为乡村创新赋予能量,是满足乡村人民生产生活需求、展现乡村地域文化、激发乡村良好发展的空间手段,也是在城乡一体化背景下实施乡村全面振兴的重要举措。

在国土空间背景下,规划编制要求将设计思维贯穿始终。在村镇规划体系中,乡村设计往往是最后落实到实际的部分,是以设计实践为基础,利用乡村资源构建设计体系,为乡村发展作出贡献。

1.2" 研究现状

目前乡村设计的理论支撑还不足,没有形成一个共识的理论体系,有待进一步研究。下面列举了目前部分研究成果:邹其昌[2]研究的乡村设计体系提出,乡村设计是一种体系化设计,是一种立足体系结构,以体系思维或体系理论展开全视域全系统性的设计研究与实践。侧重于乡村设计理论体系等多个方面的探索与建构,属于宏观的理论构想;王筱卉[3]针对当下中国城乡融合发展过程中乡村空间重构带来的设计伦理问题及其策略展开研究,呼吁培育设计伦理意识以形成“乡村空间设计共同体”;徐岚[4]通过与城市设计的对比提出乡村设计概念、原则、内容及过程的初步想法,非常注重关注场所与人的关系,认为乡村设计的重点在于乡村自然生态景观体系的构建,乡村特色、历史文脉的传承和保护,物质生活空间的整治与更新。以上研究都对乡村设计的体系建立作出了分析和探讨,为乡村设计的构建提供了重要的视野。

1.3" 乡村设计相关理论

乡村设计要遵循以下几个基本理论,分别是乡村可持续发展理论、乡村文化保护理论、乡村生态保护理论、田园城市理论,这些理论可促进乡村内生设计的健康发展,为乡村振兴的全面实现提供设计原动力。乡村设计中既要考虑经济、社会、资源和环境的可持续性,还要注重乡村文化、生态的保护和恢复。在乡村设计过程中,将乡村的功能和氛围与自然环境有机结合,追求乡村与自然的完美融合,科学合理地布局生产、生活、生态空间是解决乡村生产空间减少、生活空间压迫、生态空间破坏等乡村空间问题的关键。

2" 乡村意象定义与相关研究

乡村意象最早由熊凯[5]在1999年相对于凯文·林奇的“城市意象”而提出,指乡村在长期历史发展过程中在人们头脑中形成的“共同的心理图像”。他认为,乡村意象主要包括乡村景观意象和乡村文化意象,乡村景观意象主要关注聚落形态、建筑、环境等方面,乡村文化意象则关注于蕴含在景观意象之中的深层次内涵。孙蕾[6]在2021年首次完成对全国范围内中国乡村意象的区系划分,将中国乡村意象共分为3个大区和15个乡村意象区。分析总结出各区域乡村意象总体特征,为旅游规划、乡村村落保护及乡村建设提供科学依据。蒋姣龙等[7]在上海乡村发展的基础上,引入凯文·林奇的城市意象理论,从空间意象设计的视角构建大都市乡村意象5要素技术框架,包括道路、边界、区域、节点和标志5要素。认为乡村意象的内涵主要在于2个方面:一是对特定物质环境的直接感知;二是对乡村社会、文化、空间的间接感悟和记忆图景,强调深层次的情感意义。

结合上述研究可以归纳乡村意象是指乡村在一定的发展时期,基于乡村地域的自然环境、生产生活、人文背景所形成的有共识性和稳定性的景观特征和文化内涵。乡村意象是具有可观性、可识别性、易读性、自然性和乡土性等特点,构建乡村意象有利于更好地表达乡村外在形象与文化内涵,有利于更为全面地认知乡村,乡村意象框架的归纳可以为乡村设计提供科学依据,更好地指导乡村空间更新和环境建设。

3" 三生空间乡村意象体系

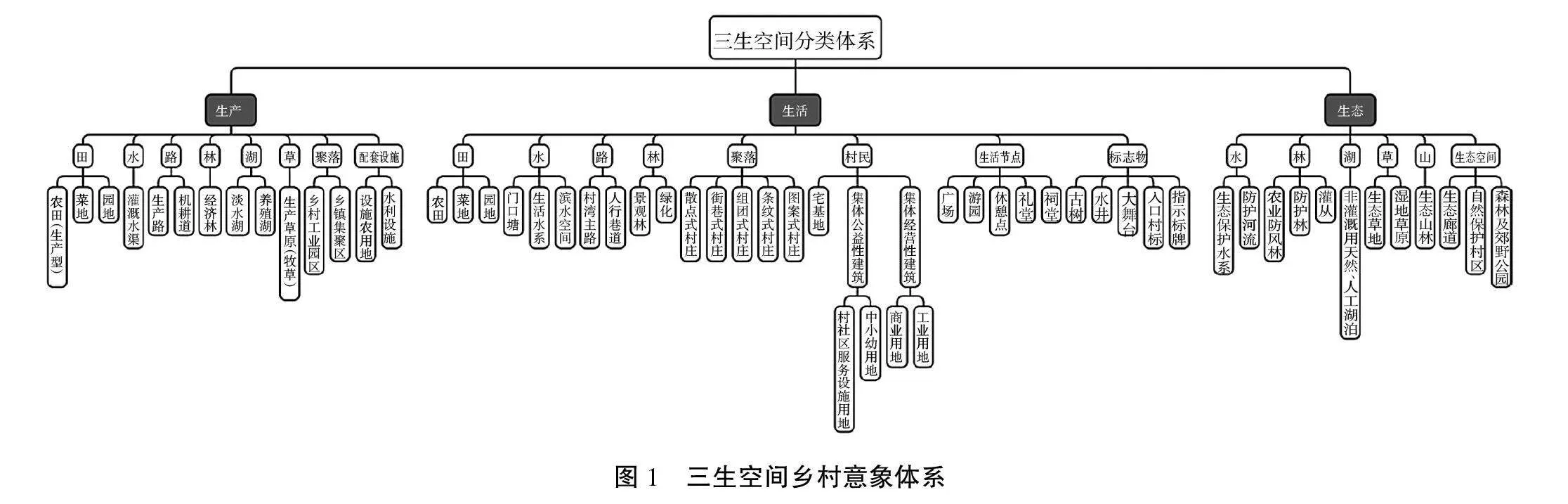

三生空间旨在优化国土空间开发格局,推进生态文明建设,强调调整空间结构,促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀[8]。三生空间乡村意象体系便在此理论基础上产生,将乡村空间要素分为生产、生活、生态三大类,并在此三大类的基础上提炼山、水、林、田、湖、草和聚落等方面的乡村空间意象要素(图1),遵循每个要素的场所精神提炼出定义与设计建议。该分类体系基于国内理论基础之上,是有国内特色的体系,三生空间乡村意象体系可指导具体的设计,对于乡村设计研究有一定的意义。

3.1" 生产空间

生产空间是以提供农产品为主体功能的国土空间,也为农民提供生产生活服务,包括田地(生产型)、果园、经济林和机耕道等进行农业生产活动的空间。生产职能是指为生产和产品服务,进行社会生产的职能,是以土地为直接取得的劳动对象或载体。农村生产空间系统作为农村区域化体系的重要组成部分,是为乡村振兴提供物质基础的空间集合体,具有同等韧性(弹性)的基础属性。

3.1.1" 田(生产型)

生产型田地基本只以生产经济作物为目的,如农作物、花卉苗木的种植等,有村民自己耕种的田地,也有租赁的,例如租赁给村外人员作为农作物基地进行利用。生产型田地发展村级经济,基本上只以生产经济作物为主。

3.1.2" 水

①灌溉水渠。灌溉水渠是将灌溉水源与土地相连用于灌溉的水渠。主要用于将水源引入农田,以确保农作物得到足够的水分,促进其生长发育,提高其生产和品质,是为农田生产的水利设施。灌溉水渠要注意壁面常常破损严重,需要进行修复工作。水渠周边可以进行绿化美化,撒播花籽,种植树木,增加环境的美观性,另外可以配备一些休憩设施,如休憩座椅、景观凉亭等,还可设置一些文化标志,展示当地文化和历史风貌。②生产型水塘。生产型水塘作为村民收益的一部分,具有生产性。水塘空间层次比较单一,景观性一般,但视线开阔,生产型水塘风貌提升主要以生态、自然为主,不要过多人为改造周边环境。

3.1.3" 田间道

田间道是指联系村庄与田块,服务于农产品的人工田间作业和收割,为货物远输、机械作业向田间转移及机器加水、加油等生产过程服务的道路。田间道设计要点:①田间道路两侧宜种植乔木灌木,提升道路景观效果;②田间道因路面狭窄,局部路段需预留空地作为错车道;③田间道宜采用生态透水的铺地;④承担生产生活功能的田间道宜选用沥青、混凝土等硬质化铺地,雨水集中的区域,田间道边缘应采用硬化路肩;⑤与绿道共用的田间道,路面的铺装材料应体现乡野特色,可选用自然石材。

3.1.4" 经济林

经济林是以果品、饮料、食用油料、调料、工业原料和药材的原料为主要栽培的林木,以利用木材以外其他林副产品为目的栽培的人工林,是以农业为主的经济结构,形成了当地特色鲜明的农业本底和农耕文化,同时也保留了良好的山水自然生态。经济林可引入活动项目,例如研学科普、创意农业、田园采摘和观光等,丰富空间层次要素,完善其配套设施,加强经济林的游览体验感。

3.2" 生活空间

3.2.1" 田(景观型)

景观型田地虽然也具备生产功能,但是积极引入了游乐观赏、休闲活动等功能之后,便能最大限度地挖掘田地的多元价值,从而激活乡村,让乡村可以适当地发展第三产业,为农民带来就业和收入。景观型农田的主要特点如下:①利用农作物种出来的景观,以农作物四季不同的色彩来凸显农田景观的形态、肌理、色彩和文化等,具有地域性和特殊性。②利用小品营造乡村田园景观,提倡就地取材,提升农田的吸引力,充分利用现有田园资源塑造特色景观。③用艺术带动休闲农业与乡村旅游的发展,是乡村发展第三产业的重要手段,越来越多艺术家走进乡村,开始广泛应用装置艺术、环境艺术、极简艺术等理念与手法,不断提升农田景观的艺术性与审美价值。

3.2.2" 水

门口塘、生活水系、滨水空间与村民的日常生活紧密联系,因此,对其风貌进行提升优先考虑基本功能的优化和设施的完善,再考虑休闲、观赏等拓展性功能。生活水系不宜过度硬化,宜采用生态驳岸、低砌护岸,驳岸可采用透水性较好的多孔材料、毛石构建。适当地选用净化能力强、易养护、水土保持功能良好的水生植物,还可以养殖鱼类,以提高水生态系统稳定性和多样性,从而维护水塘生态边界,营造水塘自然之景、乡野之美、野趣之境。通过水路绿网建构、风貌再造等,将乡村水系变成怡人的环境。生活水系也是乡村生态系统的重要基质与廊道,其的提升也有利于保证当地生物多样性。

3.2.3" 路

①村湾主路。村以内供村民生产生活需要的道路,根据道路使用和道路宽度又分为主要道路、次要道路、入户路3个等级。村内道路应充分联系村内分区,最好成环网布置,形成完整道路系统;对外道路应便利通畅,与城市道路体系衔接;村干路应保证人车分行,通行顺畅,并设置电箱、路灯、标识系统等,营造整洁的通行空间。②人行巷道、绿道。巷道尺度较小,以慢行系统为主,是村民从村内街道进入民居内的缓冲地区,通过街巷增强彼此的可达性,私密性相较于村湾主路较强,以慢行系统为主,尺度亲切。人行巷道应延续村庄街巷空间的结构与尺度,控制建筑与道路的高宽比,巷道宽度与建筑高度控制在1∶2~1∶4,巷路的铺装材料、色彩应结合原材料,与现状环境要相协调,体现村庄街巷特色。遵循“疏密适度、等级分明”原则,保护村庄原有肌理,营造“适宜尺度、邻里舒适”的村庄空间。

3.2.4" 村庄绿化

村庄绿化内容包括公共绿化、道路绿化、庭院绿化和绿化林等。道路绿化,包括进村道路绿化,村庄内部街道、巷道绿化等;公共绿化指为全村服务的公共绿化,以集会、游憩为主要功能,兼具生态、美化、防灾等作用。村庄绿化本着实用性、美观性、安全性原则,设计时可采用乔、灌、草立体复合配置来营造季相特色。另外,坚持可持续发展,以生态环境为主导,将乡土树种的运用发挥到最大。

3.2.5" 聚落

居民点聚落一般指村庄,多为居住空间,承担村民生活居住功能、延续乡愁的重要区域,宜突出地域性、风貌协调性、功能合理性和整体性等特点。聚落形态特征受区位、地形、耕种习惯和历史发展等多重因素的影响,河流水系、门口塘、山丘是村庄选址考虑的典型要素。按照聚落空间形态分布形式,可归纳为散点式村庄、街巷式村庄、组团式村庄、条纹式村庄和图案式村庄,根据形态的不同特点,可以因地制宜的提出村庄聚落的改造提升策略。

3.2.6" 村居

村居即村民住宅,是村民居住、活动的地方。可分为:①宅基地,一类农村宅基地、二类农村宅基地。②集体公益性建设用地,农村社区服务站、中学、小学和幼儿园等。③集体经营性建设用地,即零售商业用地、一类工业用地等。

在村民住宅单体方面,建筑尺度宜与环境融合,可参考不同文化圈的建筑特征,结合农户宅基地大小及居民意愿,保有生产与宜居的品质。村庄民居建筑可根据农户需求,按照宅基地大小选择合院或独屋建造方式,提取特色单元合理组合,利用天井、院落组织丰富功能,促进交往;尊重地方性的动态演进规律,在延续建筑尺度、满足村民需求的基础上适应新的建造技术,在传承中适度创新,展现美丽乡村新风貌。

院落的功能布局宜采用前庭后院的布置方式,宅前增加麻石凳等,院后空间种植果树、蔬菜等,形成微田园,并对建筑周边进行风貌整治。院落尺度和比例应根据宅基地面积大小和建筑布局确定,重点控制“屋顶、墙面”材质使用,鼓励多材质使用,传承“砖石青瓦”的传统建筑风格。通过传统与现代工艺的融合、多元组合的呈现方式,形成地域特色明显、风貌和谐、丰富多元的乡村建筑风貌。

3.2.7" 节点

节点是一个区域的象征,是作为核心向外辐射的影响因素。村庄节点空间是村民进行社会交往和集会的公共性场所,例如广场、游园、宅前屋后、礼堂和祠堂等,具有连接、聚会、转接功能和景观文化的特质。节点空间通常基于村庄交通路网上,具有可到达、可进入、可停留等特点,是村民往来的集中焦点,也是村民进行社会交往和汇聚的公共性场所。节点设计重点关注人的尺度和需求,要与整体村庄风格保持统一,不宜过多采用硬质材料生硬衔接,应布置绿色软化空间,并注重人性化和景观化设计,避免过于城市化设计,让乡村呈现和谐一致的风貌。

3.2.8" 标志物

标志物是最能反映出所在村湾的自然地貌、人文历史、人物、事件、民风民俗、文化艺术、资源特产、产业特色和村湾布局的,也是人们进入村庄对村庄的第一印象。标志物有入口村标、古树、古井、大舞台和指示标牌等,标志物要素的设计需要因地制宜,遵循地域性、辨识性、协调性原则,展现乡村不同地区的特色,为乡村留住根脉、文脉。

3.3" 生态空间

乡村生态空间是指具有自然属性,如地形地貌、土壤植被、地理位置等,以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间。乡村生态要素包括防护林、生态草原、湿地、生态保护河流、湖泊和自然保护区等,这些要素组成复合式的乡村生态系统。生态空间也与生态保护红线紧密联系在一起,对于维护区域生态安全和可持续发展具有十分重要的意义,能够提供生态服务和产品地域空间。良好的生态环境是农村的最大优势和宝贵财富,是乡村振兴的重要基础,是乡村生产和生活的保障,必须严格管控和维护,在不破环生态环境的情况下,可适当引入第三产业。

4" 管控实施

随着时间、空间的变化,乡村意象不断变化和更新,所以在实施过程中要注意每个地区乡村意象的延续,对其进行保护和利用,因地制宜地与当地的产业发展和相关规划相衔接。另一方面,乡村意象的构建涉及到很多方面,需要有大局观意识,通过整合规划、政策、资金,结合美丽乡村建设、土地整治等具体手段展开。最后,在乡村设计实施过程中要充分尊重当地村民的意见和需求,吸纳村民的合理建议,发挥村民的主人翁意识,让村民积极参与到决策中,共同建设美好乡村。

4.1" 三生空间要素管控

生产、生活空间要素以整合各类资源推进统筹实施,以确保规划落地生效,明确管控要求、用途分类、设施布局等,实现对村庄发展的引导;生态空间要素需要合理规划山、水、林、田、湖、草和沙等生态空间,对生态空间要素进行功能优化,为生态保护、生态修复提供指引,为村庄规划和乡村建设提供指导和参考。

4.2" 规划引导和管控落地

在现行国土空间规划体系中,乡村规划应确保规划目标可以有效传递至最终实施,建立要素全系统,构建从宏观向微观层层渗透的关键要素引导体系。考虑乡村风貌改造的协调性、经济性和实施管理需求,明确乡村风貌规划建设目标、指标管控、规划导则和图集等内容,形成一整套统一标准、涵盖多层级使用的工具书,有必要纳入相关法定规划图纸中,形成近期项目库,最后形成规划范围可查、实施区域可看、管理流程可溯和实施效果可评的全流程监管系统,保证规划有效实施。

5" 结束语

随着乡村振兴战略的不断推进,乡村设计需要更加系统的框架。本文通过对乡村设计概念、相关理论、乡村意象的梳理,在三生空间的基础上提出了乡村意象三生空间体系,让乡村意象体系有了新的视角,对探索乡村设计研究有一定帮助,对于美丽乡村建设中的乡村更新和环境营造具有重要意义。未来随着乡村振兴的全面推进,乡村设计体系会更加完善,乡村意象体系可以服务于乡村设计体系,两者相辅相成,共同为乡村建设实践提供理论支撑,为乡村地区的可持续发展和社会进步作出积极贡献。未来乡村设计的发展前景将更加广阔,并需要不断地思考、探索,不断进行理念和实践的创新。

参考文献:

[1] [美]杜威·索尔贝克.乡村设计:一门新兴的设计学科[M].奚雪松,黄仕伟,汤敏,译.北京:电子工业出版社,2018:1-12.

[2] 邹其昌.导论:乡村设计学体系论纲[C]//同济大学,南京林业大学,国家社科重大项目《中华工匠文化体系及其传承创新研究》课题组.中国设计理论与乡村振兴学术研讨会——第六届中国设计理论暨第六届全国“中国工匠”培育高端论坛论文集.同济大学设计创意学院,2022:19.

[3] 王筱卉.乡村空间设计伦理研究[D].长沙:中南大学,2022.

[4] 徐岚.我国当代乡村设计初探[D].西安:西安建筑科技大学,2007.

[5] 熊凯.乡村意象与乡村旅游开发刍议[J].桂林旅游高等专科学校学报,1999(3):47-50.

[6] 孙蕾.中国乡村意象分区及其特征研究[D].合肥:安徽农业大学,2021.

[7] 蒋姣龙,周晓娟,范佳慧,等.上海大都市乡村意象设计研究——构建乡村空间意象五要素技术框架[J].上海城市规划,2022(5):80-87.

[8] 李秋颖,方创琳,王少剑.中国省级国土空间利用质量评价:基于“三生”空间视角[J].地域研究与开发,2016,35(5):163-169.