阅读新时代多模态中国稻作文化传播路径设计研究

2024-12-31梁芳李伟鸿李煦

摘 "要:图书馆是文化传播的重要阵地,阅读推广是图书馆促进公众阅读行为的服务,肩负着优秀文化传播的使命。中国稻作文化承载着世界最早的农耕文明信息,是世界的瑰宝。研究图书馆以阅读推广为手段,面向读者用户探索中国稻作文化传播的可行路径具有重要的意义。该研究采用案例分析法、文献分析法,梳理图书馆组织实践中国稻作文化传播的现状及传播过程存在的问题,从阅读推广视角走近稻作文化。作者设计基于阅读推广的多模态中国稻作文化教育传播、主题文旅传播、融媒体传播3条有效路径,为图书馆阅读推广提高文化组织传播力提供借鉴和参考。

关键词:阅读推广;多模态;中国稻作文化;传播路径;设计研究

中图分类号:G122 " " "文献标志码:A " " " " "文章编号:2096-9902(2024)22-0057-04

Abstract: Libraries are an important position for cultural communication. Reading promotion is the library's service to promote public reading behavior and shoulders the mission of excellent cultural communication. Chinese rice culture carries the world's earliest agricultural civilization information and is a treasure of the world. It is of great significance to study how libraries use reading promotion as a means to explore feasible paths for the dissemination of Chinese rice farming culture to readers and users. The study used case analysis and document analysis methods to sort out the current situation of library organization and practice of the dissemination of rice farming culture in China and the problems existing in the dissemination process, and approached rice farming culture from the perspective of reading promotion. This paper has designed three effective paths based on reading promotion: multi-modal Chinese rice farming culture education dissemination, thematic cultural tourism dissemination, and integrated media dissemination, providing reference for library reading promotion and improving the communication power of cultural organizations.

Keywords: reading promotion; multi-modal; Chinese rice culture; communication path; design research

在新阅读时代,以中国式现代化推进中华民族伟大复兴,是我们的时代使命和光荣任务。习近平总书记深刻指出“现代化的本质是人的现代化”。实现人的现代化,阅读是最便捷、最有效的途径,要大力倡导全民阅读,通过阅读以文化人,提升国民文化素养和精神境界,提高全社会精神文明程度。稻滋养了中华民族,稻作文化是中国农耕文化的重要基石。为使中国稻作文化更好地服务全人类,增强国人文化自信,研究面向读者组织多模态中国稻作文化传播的可行路径具有重要的意义。阅读推广主体组织中国传统文化传播实践有很多案例,本文以多模态中国稻作文化组织传播为例,设计基于阅读推广的多模态中国稻作文化传播路径,以此弘扬中国稻作文化,培育学生“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”[1],引导学生坚定文化自信,担当文化使命,也为阅读推广开拓空间。

1 "阅读推广探索中国稻作文化组织传播的典型案例、研究现状及存在的壁垒

1.1 "典型案例

稻作文化的表达形式有文献资料、图片、视频、实物及数字陈展、社交媒体信息等多种模态。阅读推广工作对中国稻作文化组织传播,业界业绩斐然:①文化铸魂,润物无声。2023年贵州省图书馆“稻作贵州”农耕文化·自然科普公益展开幕,包括贵州老稻种mini博物馆主题展以及“稻二amp;米丫”系列原创手绘展,展览期间还不定期举行“稻作贵州”系列主题沙龙;南京农业大学开启由水稻栽培学教授带领学生到中华文明博物馆,从稻作起源与文化说起,开启了体验式、沉浸式精彩课程;2022年,华南农业大学以“稻”为主题元素,在主舞台上铺开约50 m2的金黄稻穗,打造一场充满华农特色的“稻田中的毕业典礼”。②守正创新,研学激发稻文化活力。2023年湖南农业大学以“传播稻作知识,弘扬农耕文化”为宗旨建设了农耕文明馆,来访者从“稻之道”里学习稻作文化的产生及其深远的影响力。中国农业大学、隆安县图书馆等都开展了系列活动。近年来,已呈现一种现象:不同范式的中国稻作文化的传播,先后在不同级别、不同类型的图书馆火起来。

1.2 "研究现状及存在的壁垒

作者以“中国稻作文化传播”为关键词,在CNKI中仅找到14条数据,说明当下业界对中国稻作文化传播实践与研究极少。倪嘉[2]从国际化视角探讨了中国稻作文化传播的路径,提出了对外传播的思路;裴恩皓[3]总结了农耕文化节传播的思路;Hartmann等[4]基于地理信息系统对中国稻作文化传播进行了探索;程跃刚[5]对中国稻作文化东传日本进行了挖掘研究。这些研究均是中国稻作文化传播实践的智慧结晶,但对中国稻作文化传播路径还欠缺整体设计,存在以下3个壁垒。

1.2.1 "传播路径单一

传统的中国稻作文化传播主要路径是实物传播、口述传播和纸介质传播。实物传播的特点是便于受众参与,受众身临其境,可以通过看、听、触摸得到全方位的感受,稻米产品及农具的展销会、商贸洽谈会、赶集、庙会等都促进了中国稻作文化传播。

口述传播包括农谚、稻作起源神话故事等。其中农谚独具特色,指导着一代又一代农民创造了稻作生产的辉煌[5]。在费洁心先生收集的《中国农谚》里,水稻相关农谚有4 357条,占其收集农谚的14.56%。

纸介质传播主要包括图书、杂志、报刊、手册、科普读物和工具书等,我国古代“耕与读”是非常重要的两件事。陶渊明的“既耕亦已种,时还我读书”,至今为人们传诵。先民一代又一代传承,使中国稻作文化赓续推广。

触觉、听觉、视觉三模态传播一直是传播的主要路径,实物传播、口述传播和纸介质传播相对“互联网+5G”时代发达的网络和媒体显得单一化。

1.2.2 "传播技术落后

传统传播中主要用到有线广播、电视技术,读者受众借助广播、电视能较快、较好地理解、认知并传播稻作技术和稻作文化,在推广水稻种植的新技术、示范田和组织参观等场景下特别能体现广播、电视的功效。但依然不能满足不同受众的需求。

1.2.3 "传播覆盖面窄

在传播过程中,农谚、风俗习惯遵循“遗传和变异”的规律,因人事的变故、方言的理解不同、环境的变化,会失去旧的,产生新的。因受到各种条件的限制,掌握农耕文化的主体(农民)很难去广泛地传播中国稻作文化,不能满足稻作文化个性化的需求。

2 "多模态传播中国稻作文化的概述和价值

2.1 "多模态传播中国稻作文化的概述

模态指人类通过感官(如视觉、听觉等)与外部环境(如人、机器等)之间的互动方式[6]。将模态的概念应用于中国稻作文化转播,可以理解为“模式”+“形态”,即“特定模式下的某种形态”。多模态传播是指利用多种传播媒介和手段传达信息和表达意义的传播方式,它包括文字、图像、声音和视频等多种感官形式的模态信号表达方式,能够更全面、生动地传递信息。在新媒体与网络技术飞速发展的今天,凭借听、说、读、看和触摸等多模态传播手段,为受众营造多重感官体验环境,增加受众思维活动的丰富性,促进受众感知、理解相关主题意义。

2.2 "多模态传播中国稻作文化的价值

稻作文化研究的对象是以种植稻谷为主要生产活动的社会群体(泛称“稻作民族”)的物质生活与精神现象的总和[7]。北魏农学家贾思勰所撰写《齐民要术》是最早的农业专著,他在书中提出“顺天时、量地力,用力少而成功多,任情反道,劳而无获”的农耕技术蕴含了深厚的文化与哲学[7]。多模态中国稻作文化传播具有信息量大、表达形式多样、互动性强等特点,能够满足受众多样化或个性化的需求,提高传播效果和受众参与度,使中国稻作文化传播得更快、更远、更入人心。

3 "基于阅读推广组织多模态中国稻作文化传播路径设计

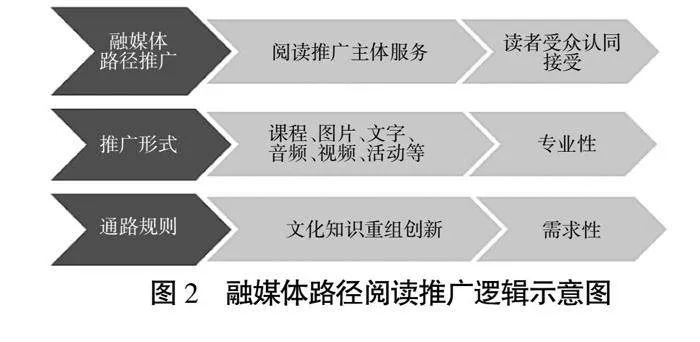

以阅读推广为平台的文化(以稻作文化为例)组织传播,是一种有目的、有计划、有步骤的文化传播方式。主要有以下几种途径,一是通过文化理论研究的途径来传播文化。中国稻作文化从秦朝开始就不断地跨越江湖河海向国内外广泛传播,有许多历史经验、研究理论值得深入研究挖掘。将馆藏的相关文化文献资源主动推送给读者,促进馆藏利用,提升阅读推广服务新高度。二是依据多模态传播理论,推进中国稻作文化依托阅读推广平台利用网络技术、新媒体技术,在传统文化传播方法的基础上有继承有发展。选择新传播载体,设计适合“互联网+5G”时代读者受众喜爱的、易于接受的、传播便捷的教育、文旅、融媒体新路径模型(图1)。

3.1 "教育路径:让中国稻作文化传播进校园、进课堂、进课本

一是进课堂、进课本。目前,国家大力开展大、中、小学劳动教育、耕读教育、大学通识教育,阅读推广人(教师)能围绕中国稻作文化组织教学传播内容,学校、课堂、教材是固定的传播载体,多模态赋予了教师线上线下混合式授课,向学生用语言和图像、活动、角色扮演、图表、文本等多模态展示教学资源。针对不同年龄段学生,包括留学生(这个群体是中国稻作文化对外传播的桥梁)的特点,选择合适的内容编进大中小学劳动教育、自然教育、耕读教育或大学通识教育教材。如《节气歌里的秘密》编入了幼儿教材;《杂交水稻之父》一文被编入了小学三年级的教材;《秧歌舞》被编入小学四年级音乐教材;《粒粒皆辛苦——稻作农业劳动实践》被编入中学劳动教育课;有的大学阅读推广部门开设《中国稻作工具的变迁》课程,被编入大学生通识教育课程等。二是以多模态形式开展稻作文化主题活动。把跟中国稻作相关神话故事[8]、诗词歌赋、赛龙舟、舞龙表演、端午节包粽子的文化、稻草拼图和米粒微雕等文化引入校园,吸引学生的视觉、听觉、触觉等感官,如大学生驾驶“现代农机校园展游”迎来了湖南农业大学学生的热烈欢呼声,激励大学生为祖国农业再续辉煌;湖南农业大学学生为湖南省邵阳市隆回县南岳庙镇设计耕读书屋、古树公园、新谢家桥和提炼了文字符号的稻作文化墙。三是加大经费支持力度。学校和教育部门、社会各界尤其是工商界企业家、校友可为校园文化活动提供一定的经费赞助,共同为推动中国稻作文化进校园、进课堂、进课本贡献力量。

图1 "阅读推广视域下多模态中国稻作文化传播路径设计模型

3.2 "文旅路径:设计主题文化组织传播文旅活动

中国稻作文化具有地域特征,其传播是一个潜移默化的过程,图书馆阅读推广携手文旅部门联手农业部门、文化旅游机构、教育机构等建立合作伙伴关系,可按地域设计中国稻作文化的文旅线路。

湖南省有丰富稻作文旅资源。一是稻作遗址。湖南省内拥有30多处旧石器时期遗址、900余处新石器时期遗址,炎帝与舜帝的墓穴也都位于湖南省内。道县玉蟾岩、澧县城头山、茶陵独岭坳、沅陵盘古洞……稻作文化遗址众多。二是与稻作相关的手工业。长沙南托遗址出土的陶器,大都刻画了“口含禾苗的鸟”“草绳纹”“农田纹”等符号,见证稻作文化的起源与发展。19世纪末,永州道县出土了古代栽培稻以及条纹陶器,距今已有一万余年的历史。三是稻田景观、文化遗产。新化县紫鹊界梯田,自流灌溉系统堪称水田工程的奇迹, 列入全球重要农业文化遗产。四是稻作农耕节庆。农历六月初六是城步苗族自治县传统的“禾兜节”,表示对五谷大神的虔诚;播种节、插秧节、开耕节、开镰节、芒种节、端午文化节和丰收节等跟稻作相关的节庆,都是为受众展示节庆仪式、民族服装、民族艺术,让受众体验浓郁的稻作民俗,品尝稻米美食好平台。五是稻作民族的文艺。湘西土家族的《梯玛歌》、侗族的《侗歌》、苗族的《古老话》、瑶族的图腾、秧歌等,都是直接或间接反映稻作生产的传说故事。六是稻作贸易传统。春秋时期, 湖南就成为楚国的南方粮仓。到宋代,湖南成了全国主要的稻作区和粮食供应基地。清代初期的“湖广熟, 天下足”谚语至今广为流传;清代晚期,随着湘军在全国的征战,长沙、湘潭兴起全国著名的米市。七是湖南浓郁地方色彩的农耕民俗。该案例将湖南稻作文化有形的自然景观,无形的、应有尽有的民俗传统有序地组织起来,形成湖南稻作文化资源阅读主题文旅的思想内涵广泛传播。

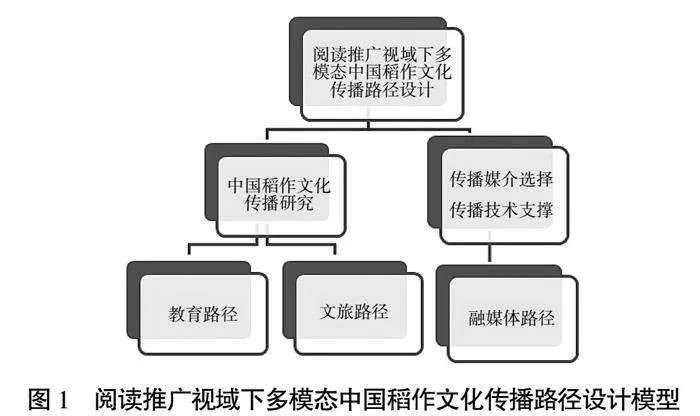

3.3 "融媒体路径:把中国稻作文化捧成为“网红”

近年崛起的融媒体,视频号、B站、头条、抖音、企鹅号、百家号、影视、芒果动听和人民号等“互联网+”媒体都具有承载海量信息,时效性、互动性强的特点,这些传播工具对操作者的信息素养要求较高,备受当代受众喜爱。中国稻作文化借主流媒体,“涉足”文化综艺电视节目、直播、短视频、电影和手游等各种传播渠道,呈现维度日趋丰富[9]。以融媒体作阅读推广的路径,需要阅读推广主体根据读者受众需求熟练运营融媒体,并对文化知识重组创新,能激发读者内心对文化的认同并接受参与传播(图2),地理矢量数据时空耦合、数据多维,从而形成一套“视、听、嗅、触”感知体验立体的多模态传播矩阵。多模态融合知识组织传播是使中国传统稻作文化与现代人建立联系的方式,2021年中国农民丰收节从湖南道县玉蟾岩遗址到爆红的隆平稻作博物馆、米升博物馆、隆平稻作公园的跨界,再到国之大者——稻作文化与粮食安全论坛“出圈”。文化IP“黑马辈出”,这些IP或是让历史与现代隔空“互动”,或是将传统融入生活进行演绎,或是深入“网生代”的年轻人圈层。

图2 "融媒体路径阅读推广逻辑示意图

4 "结束语

在阅读推广视域下以教育为依托,让中国稻作文化传播进校园、进课堂、进课本;以文旅为依托,设计以中国稻作文化传播为主题的文旅阅读活动;以融媒体为依托,把中国稻作文化捧成为“网红”,是多模态中国稻作文化传播3条有效路径。这3条路径将由简到繁,从单一的传统模态传播到复杂纷繁的多模态传播,回应了当代热爱中国稻作文化受众的需求。传统方法直观、易传播,多模态方法以文本数据为主,结合其他模态的数据实现中国稻作文化传播表达更直观、信息来源更宽泛、内容更丰富、语义更丰富且可以交互验证,时序感知、空间感知、体验感知更强烈,视角更全面、立体。

多模态中国稻作文化传播阅读推广属于主题性阅读推广,只有坚持不断地探索研究中国稻作文化,建立中国稻作文化传播融媒体平台、建设网络稻作农耕博物馆、稻作网站、社交媒体平台、APP、社交媒体账号、微信公众号、抖音账号、手机应用等多种渠道,提供关于中国稻作文化的信息、图片、视频等多模态形式的内容,才能营造吸引更多读者受众持续关注并参与中国稻作文化传播的氛围,实现拓展阅读推广工作服务文化传播的空间。

参考文献:

[1] 张忠潮.中国稻作文化研究与发展[M].北京:中国农业出版社,2018.

[2] 倪嘉.国际化视角下中国稻作文化传播路径的构建——江西万年稻作文化对外传播的探索[J].现代营销(经营版),2020(8):144-146.

[3] 裴恩皓.韩国稻作文化及其变迁研究[D].北京:中央民族大学,2018.

[4] HARTMANN O ,LUO W ,SYSAMOUTH V , et al.亚洲稻作文化传播中的台语民族角色:基于地理信息系统的解释[J].百色学院学报,2016,29(02):43-53.

[5] 程跃刚.秦汉时期中国稻作文化东传日本及其影响[D].南京:南京农业大学,2008.

[6] 李艺美.基于多模态理论的大学英语晨读教学探究[J].高教论坛,2023(1):45-48.

[7] 游修龄.中华农耕文化漫谈[M].杭州:浙江大学出版社,2014.

[8] 刘向政.从神话和考古发现看洞庭稻作文化的起源与传播[J].学术论坛,2007(8):159-163.

[9] 刘鹏,王铁成.新媒体时代中国稻作文化的传播策略[J].新闻与传播研究,2021,27(3):40-48.