演绎鲁迅作品 赓续立人文化

2024-12-27李莉

摘要:语文学科项目化学习指的是在真实情境中设计学习任务,整合相关课程资源,通过综合、开放、自主的语文实践活动,获得语文学习成果,习得语文关键能力,培育语文核心素养,形成正确价值观的学习活动。在语文“戏剧单元”课本剧项目化学习中,教师要引导学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展。

关键词:项目化学习;真实情境;学习成果;语文核心素养

《普通高中课程方案(2017年版)》(以下简称《方案》)在“大力推进教学改革”部分提出,“关注学生学习过程,创设与生活关联的、任务导向的真实情境,促进学生自主、合作、探究地学习,注重对学生学习过程的评价。”同时,《方案》对项目化学习、问题导向学习也进行了重点要求。统编版高中语文教材必修下册设置了“戏剧单元”教学,旨在通过鉴赏、编排演出等活动深入理解戏剧作品,激发学生深度学习与高阶认知的生成,进而深刻理解社会人生。

一、确定项目化学习主题,创设真实学习情境

(一)学习主题的确定

结构化、情境化、凸显学科大概念的知识,发展核心素养的功能较强。单元是知识结构化的重要表现,“单元学习主题”是依据《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下通称“新课标”)、教材内容、核心素养与学生情况确定的,它体现学科知识发展、学科思想深化、学习形式多样与学习内容丰富。新课标围绕语文学科教学的培养目标,确定了以语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解为主的核心素养以及与之相应的18个学习任务群。根据学习任务群的具体要求与单元导语、单元研习任务的指引,教师可以确定教材单元学习的大主题。

鲁迅作品在当下依然能发挥巨大的唤醒与警示作用,鲁迅笔下塑造的经典人物、书写的时代特色、表达的思想感情等,都需要学生在学习中明晰。笔者实施的鲁迅课本剧项目化学习以鲁迅作品中的经典人物为原型,以鲁迅小说改编创作为主题,涵盖语文、政治、历史等学科,关注跨学科教学,形成了鲁迅作品课本剧剧本、学生演出视频、学生演出剧照、课本剧宣传海报、学习评价表等一系列学习成果。

(二)真实情境的创设

语文学习活动的真实情境来源于学生的生活情境,教师在教学中应创设学生在生活中会遇到并需要去解决的实际问题,有效激发学生学习欲望。在实际教学中,教师对教学内容的选择与裁剪必须站在学生学情的立场上,多视角链接生产生活,引导学生在解决具体问题的实践中、创生新意义的过程中形成和发展语文核心素养。

针对鲁迅课本剧的项目化学习专题,笔者设计了“在你心目中,鲁迅的哪一部作品最能体现鲁迅精神?请以课本剧演出的形式,选择一篇鲁迅的作品表达你对鲁迅的理解”这一驱动性问题。首先,问题的设计会触发学生去思考在自己学过的、看过的、听过的鲁迅作品中,哪一篇作品最能体现鲁迅的思想与其个人形象。在这个思考的过程中,学生会自发去回忆和思考鲁迅作品中一个个鲜明的人物形象、一幅幅典型的时代景象以及背后深邃的思想主旨。其次,问题的设计能引发学生产生一连串的问题链,既有对学科基础知识,也就是完成这个项目的必备知识的渴求(如“课本剧是什么?长什么样子?”),也有对学科专业知识(也就是完成这个项目的必备能力)的疑惑(如“课本剧怎么编写?”“课本剧演出谁来演?怎么演?”),还有对艺术表达、舞台表达的思考(如“表达对鲁迅的理解是不是可以采用不一样的呈现方式来演出课本剧?”)。最后,在完成这个项目的过程中,学生还会产生对项目流程与实际问题解决的思考(如“这么多的问题程序怎么解决?和谁一起做?在这个项目中,我是什么角色?我需要做些什么?”)。

二、设计项目化学习目标,外显课堂学习思维

(一)学习目标的设计

“单元学习目标”是指在完成单元学习之后,学生应获得的学科核心素养的学习结果,包括能灵活运用相应的知识、技能、策略,掌握能反映学科本质与思想的方法,具备解决问题的综合能力及学习后获得的愉悦、期待等心理感受。明确学习目标是落实项目化学习关键的一步,教师只有对具体学习目标有清晰地把握,后续评价、教学才有基准。

例如,笔者对鲁迅课本剧项目化学习设计中的学习目标阐述如下:

1.根据项目启动要求,通过文本探究、鲁迅故里参观、历史资料查阅、网络资源查找等途径,感受鲁迅笔下经典人物形象,体会作品深刻的思想内涵与时代意义。

2.根据项目规划要求,细致、全面进行项目开展的流程规划、任务分工,能在团队合作中发挥自己的作用。

3.根据戏剧创作要求,选取经典片段,修改创新剧本人物语言,进行鲁迅作品的剧本创作。

4.根据戏剧表演特征,深刻理解鲁迅作品的思想主题,找准个人角色定位,出色完成演出任务。

5.根据项目化学习目标,对课本剧项目化学习全过程进行反思与记录,提高自主学习与反思学习的能力。

在目标行为的叙述中,笔者采用“项目规划”“任务分工”“剧本创作”“完成演出”“记录反思”等可观察、可测评的动词,以替换传统教学模式下学习目标描述中“认识、理解、创造、感受、形成、增强”等表示内在心理变化的词语,促使学生的学习行为具备真正的行为意义,也促使教师在学习评价中有据可循。

(二)学习思维的外显策略

在项目化学习开展的过程中,合理分工至关重要。教师要发挥出学生的主观能动性,增强学生的合作意识,让学生感受到集体的力量,能够认识到自己在整个团队中的成就感和认同感。学习流程可以设计为:罗列项目任务—小组讨论—增删修改活动—确定活动内容—小组分工—选择适合的人完成相应任务。

三、设计项目化学习活动,深度互动学习过程

(一)项目化学习活动设计“进阶化”

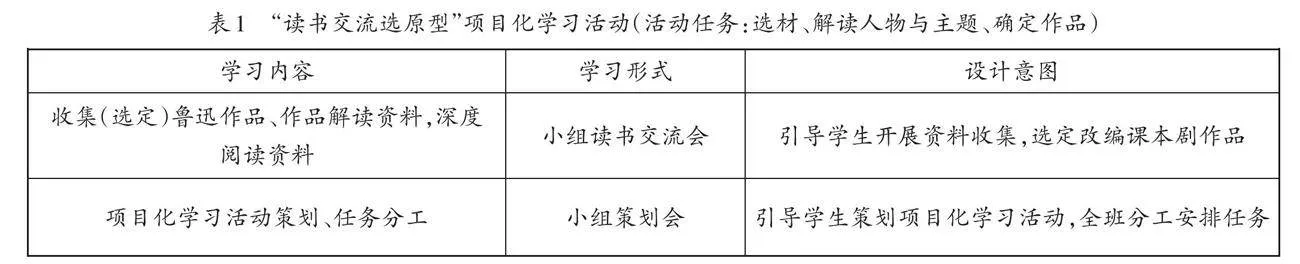

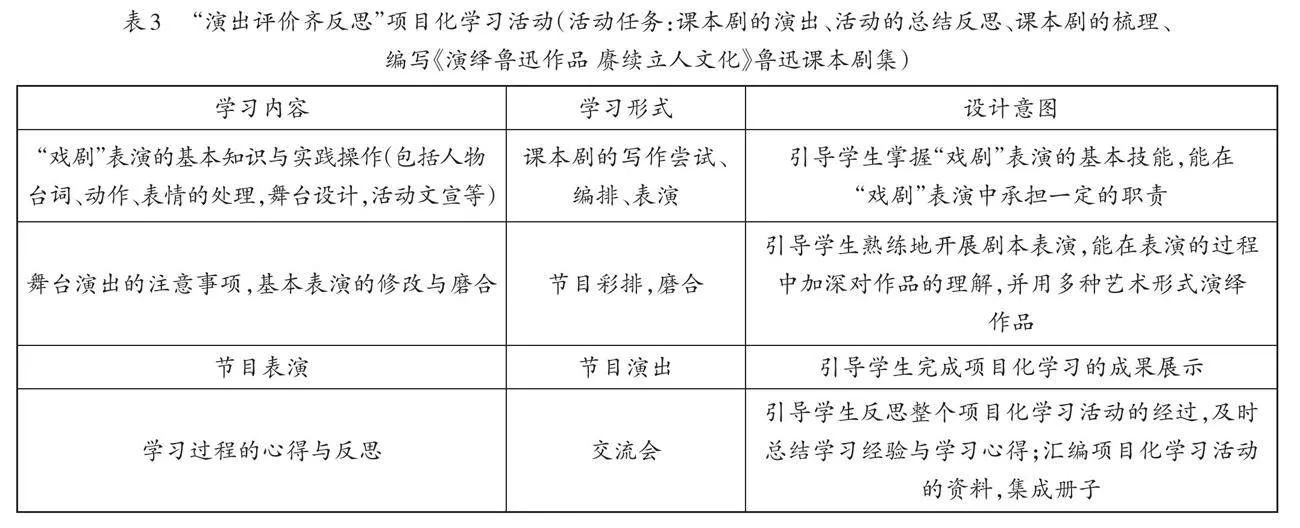

设计项目化学习活动是对“如何才能达成深度学习目标”的回答,是以理解和应用为基础的实践性单元学习活动设计,因为项目化学习目标要在具体的学习活动中实现。教师在设计单元项目化学习活动时要厘清学习单元之间、课时之间的关系,梳理出学科核心素养在每个阶段进阶发展的要求,进而设计出不同层级的项目化学习活动(见表1、表2、表3)。

(二)学习互动的“深度化”

深度学习需要在深度互动中得以实现。教师应设计富有挑战性的项目化学习任务,激发学生强烈的学习动机,使他们能积极主动地提出问题、分析问题和解决问题。同时,教师除了是项目化学习活动的设计者,还应是项目化学习活动的指导者。在具体的项目化学习实践过程中,教师应给予学生必要的学习支架、学习方法等的指导,必要时还应参与到学生讨论、写作、编排等活动中,在反复的实践活动中帮助学生掌握学科知识,提升学科思维能力。

在鲁迅课本剧项目化学习活动中,教师应针对教学内容做好教学安排,从教材出发确定教学主题,根据学生兴趣选择教学内容并让学生分组完成项目。各个学生学习小组要根据最终的汇报成果进行集中交流与讨论。这种教学模式能够让学生在交流中进行头脑风暴,除了获得思维上的创新之外,还将了解到更多的语文知识,学会如何学习这些内容,提升学习能力。

例如,《祝福》《孔乙己》《阿Q正传》等文章是鲁迅的经典代表作,这些作品的教学主要是引导学生借助语言情境走进人物的内心世界,充分感受人物思想,然后体会人物语言个性化特点。在项目启动初期,教师可先安排学生对鲁迅经典作品进行解读,鼓励学生对作品中的人物形象进行一定程度的刻画与提炼,能够对剧情进行简单概述和主题的探究。然后,教师组织学生开展探究学习,组织学生查找资料,开展对作品的深度解读,让学生自己说出喜欢和不喜欢的人物。接着,教师引导学生对文本进行精读,根据文章剧情的起伏变化,对于各个人物进行更为仔细地分析,领悟人物形象和具体的情感思想。接着,教师组织学生进行小组探讨。在探究中,学生可以自己掌握分析人物的一些小的方法和技巧。最后,教师鼓励学生自己思考想要扮演的角色,说出想要扮演的理由,为第二步——剧本的编写与演绎打下基础。

四、开展项目化学习评价,兼顾多维评价视角

(一)评价维度设计的“多样性”

评价是基于证据的推理和判断,这里的证据就是关乎学生学科核心素养是否有提高、提高了多少的依据,其中包括学习过程、学习结果、学习态度、学习行为等。因此,在设计评价标准时,教师要注意从纵向与横向两个维度的比较:纵向即学科核心素养发展进阶水平的比较,横向即学生各学科核心素养发展水平之间进行比较。此外,教师还要注意学习结果的评价与学习过程评价,使两者兼顾。教师可以引入评价量表,给学生提供学习支架,使学生明确学习评价标准,时时对标反思和改进,提高自主学习效率,让教学活也能够可测、可评。

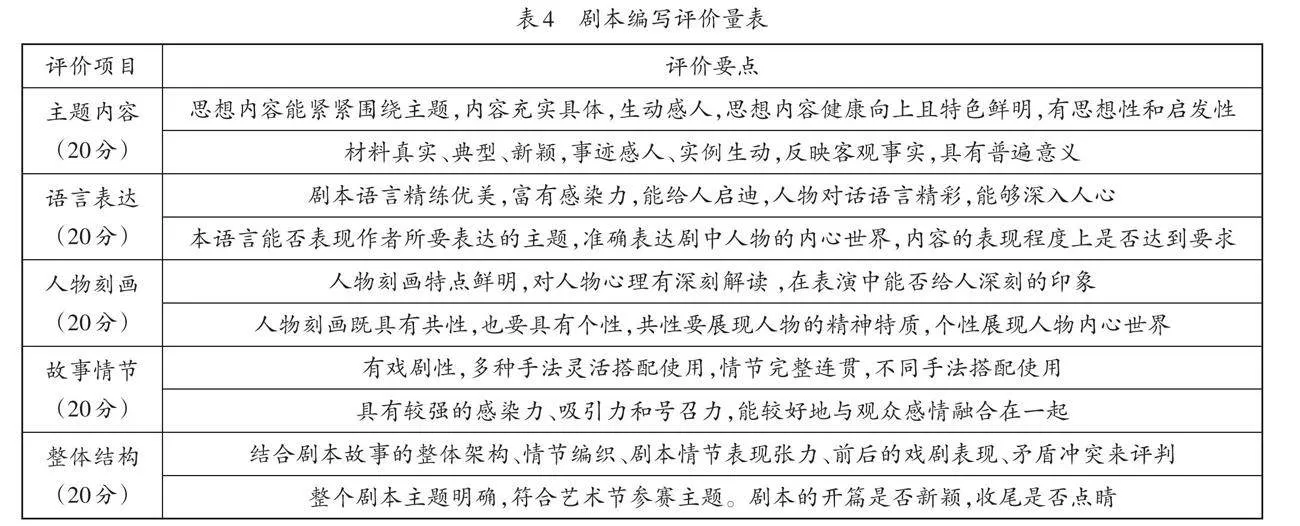

(二)评价标准制定的“可量化”

评价标准应体现新课标理念和教学目标,学习评价的描述要求清晰具体、内容完整、操作简单,这是显效性学习评价制定的要义。笔者设计单元整体学习评价标准时严格对标学习目标,在具体学习活动的评价标准描述时以表格形式呈现,评价量表一般包含评价条目、评价因素、评价分值等内容,方便教师和学生在学习过程中的使用。以剧本编写评价量表为例,笔者设计如表4所示。

综上所述,项目化学习具体内涵在于教师通过研读新课标与教材,明确大单元学习主题与单元学习任务,选择有利于培养学科核心素养的教学内容和情境素材,制订可实现的学习目标、裁剪有心向(即学生有积极主动建立意义关联的倾向)的学科内容,设计真实化的项目主题,开展序列化的项目活动,进行多角度的学习评价,使语文学科素养在联想与结构、活动与体验、本质与变式、迁移与应用、价值与评价的活动中实现可培养、可干预、可评价。

参考文献:

[1]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2018.

[2]胡君.基于“学习任务群”的语文项目化学习设计与实践探究[J].语文教学通讯,2022(12C).

[3]高琳.项目式学习在高中语文教学中的应用策略[J].语文世界,2024(33).

(责任编辑:杨强)