数字技术与小学数学创新融合教学模式的设计与实践

2024-12-26赵欣然

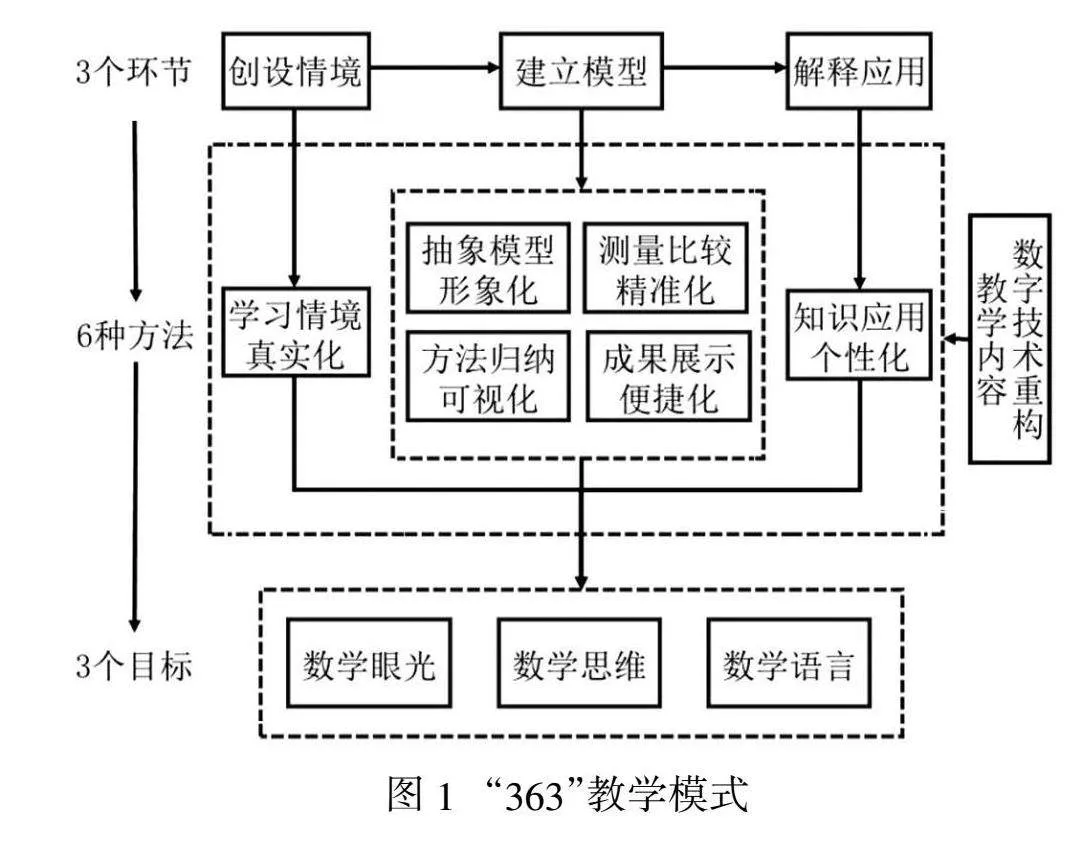

摘""要:教育变革的核心在于课堂教学结构的革新,而推动这一革新的关键在于构建数字技术与各学科创新融合的教学模式。当前,课堂教学结构变革的核心是实现从教师为中心向教师主导、学生主体的转变,该转变需运用数字技术对教师、学生、教学内容及教学媒体这四个关键教学系统要素的功能和关系进行重塑,进而构建出数字技术与学科教学创新融合的教学模式,达成课堂教学结构的真正变革。结合工作室多年小学数学教学实践,构建数字技术与小学数学教学创新融合的三个环节、六种方法、三个目标三位一体的“363”教学模式,通过为期四轮的教学实践,以课堂教学结构的真实变革检验该教学模式的有效性。

关键词:小学数学;数字技术;教学模式;创新融合

中图分类号:G623.5""文献标识码:A""文章编号:1009-010X(2024)34-0033-05

一、研究背景

课堂教学结构的革新是教育变革的核心,直接影响着我国的育人方向和质量。当前,课堂教学结构变革的目标是实现从教师为中心转向教师主导、学生主体(简称主导——主体),这一教学结构更符合我国新时代的育人需求。早在2001年颁布的《基础教育课程改革纲要(试行)》中,该教学结构便已有所体现[2],国内各级各类院校已基于其进行了大量的课堂教学改革探索。

但在义务教育阶段的大多数学科中,“主导——主体”的教学结构至今仍未落实到日常的课堂教学中。究其原因,一是义务教育阶段的课堂教学改革成果多为教学方法,缺少具体的教学模式研究;二是这些改革成果大多没能充分发挥技术的作用,没能利用其重塑教师、学生、教学内容、教学媒体四个关键教学系统要素的功能和关系,助力教学结构变革,而仅将其作为教学方法实现的工具。

基于“主导——主体”的教学结构改革目标,构建能充分发挥技术作用的教学模式,一方面需要选取既能为教师指导学生、组织课堂等教学活动服务,又能为学生自主探究、交流合作等学习活动服务的技术。具有多样化、个性化、交互化特点的数字技术可以满足这一需求,利用其重构教学内容为有效媒体的教学资源,营造适宜的教学环境,可以促进师生、生生及他们与教学内容的有效交互,重塑教学系统四要素功能和关系。

另一方面,教学内容的重构需基于具体学科进行。目前,我国小学数学课堂教学仍存在传统的教师中心模式,这不仅阻碍了《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)“三会”总目标的实现,抑制甚至损害了学生的学习兴趣和创新思维能力的发展,也未能助力数学课堂教学结构改革目标的达成。因此,本研究基于工作室多年小学数学教学实践,从上述理念出发,构建并实践了数字技术与小学数学教学创新融合的三个环节、六种情境、三个目标三位一体的“363”教学模式,在达成“三会”总目标的同时,实现了“主导——主体”教学结构的常态化,以课堂结构的真实变革检验了该教学模式的有效性。

二、“363”教学模式的设计

本研究从小学数学教学的三个关键环节入手,将所有教学内容纳入数字技术重构教学内容生成的六种情境中,最终聚焦于义务教育数学在小学阶段需达成的三个目标,设计了数字技术与小学数学创新融合的“363”教学模式(如图1所示)。

(一)三个环节

模式中的第一个“3”指小学数学教学中创设情境、建立模型和解释应用三个关键环节,是课堂教学的主要流程。“创设情境”是课堂教学的第一个环节,该环节中教师的主要任务是根据课程内容和教学目标创设真实的教学情境,引导学生从中发现问题、提出问题,学会用数学的眼光观察世界。“建立模型”是课堂教学的第二个环节,该环节中教师的主要任务是组织、引导学生分析问题、解决问题,通过学生的动手实践、自主探索及合作交流,构建出数学模型,使学生学会用数学的思维思考世界、会用数学的语言表达世界。“解释应用”是课堂教学的第三个环节,该环节中教师的主要任务是引导学生解决实际问题,培养学生的应用意识。

(二)六种方法

模式中的“6”指的是数字技术重构教学内容所用的方法,包括学习情境真实化、抽象模型形象化、测量比较精准化、方法归纳可视化和成果展示便捷化。

“学习情境真实化”是指数字技术可以重构教学内容于真实情境中,提供多种感官的综合刺激,帮助学生更好地进入教师所创设的情境,感受数学与生活的联系。“抽象模型形象化”是指利用数字技术将教学内容中的抽象模型转变为直观形象的情境,帮助抽象思维能力相对较弱的小学生理解抽象的概念等。“测量比较精准化”是指利用数字技术化大为小、化静为动的优势,将教学内容中实物细小而难以观察、测量的对象放大,转化为便于学生测量、观察的教学资源,帮助他们准确完成结论推导。“方法归纳可视化”是指利用数字技术将教学内容中需提炼、总结的方法以更易于学生发现的形式呈现,为他们在解决问题时实现方法迁移奠定基础。“成果展示便捷化”是指利用数字技术帮助学生更好地进行交流、展示。“知识应用个性化”是指利用数字技术直接生成或将现有内容转化为多层次、多角度且结合实际的习题,满足不同学生的学习需求,扩展其视角,帮助其进一步体会数学与生活的紧密联系,实现解释应用环节教学内容的差异化和丰富化。

(三)三个目标

义务教育数学课程的总目标为“会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界”,可以简单概括为数学眼光、数学思维和数学语言。

“363”教学模式基于深度融合信息技术与小学数学的理念,从课堂教学实际出发,便于教师进行实践和操作。为了验证模型的有效性,本研究进一步进行了应用和实践成效总结。

三、“363”教学模式的应用

(一)实验对象

本研究选取了某校二年级的两个班级进行了两年实验,实验班50人,对照班48人。

(二)基本流程

“363”教学模式下的任务主要包括两部分。课前,教师根据知识点所需的情境选取适当数字技术重构教学内容,形成教学资源;课上,教师按创设情境、建立模型、解释应用的顺序进行教学,使用适当的媒体呈现制作的教学资源,营造适宜的教学环境。该模式下的每个教学过程都体现了数字技术与小学数学的创新融合。

(三)案例呈现

不同教学内容所需的方法不同,需要利用不同的数字技术重构教学内容,营造教学环境。因篇幅有限,故分别选取最具有代表性的六种方法进行阐述。

1.学习情境真实化。在教学三年级“口算乘法”时,教师利用蛙色创设了游乐场游玩的VR场景,并在创设情境环节带领学生进行游览(场景中重点展示了各游乐项目的价格)。随后教师组织学生讨论“发现了哪些数学信息”,并引导学生结合其发现的“旋转木马每人每次是5元”等数学信息,提出用乘法解决的数学问题。充分调动起学生发现问题、提出问题的积极性,并为下个环节做好铺垫。

2.抽象模型形象化。在教学“分数的初步认识”时,为帮助学生理解“平均分”的含义,教师运用万彩动画大师制作“把一块月饼切成两块,然后让其中一块旋转后和另一块重合,最后再分开”的演示动画,并在建立模型环节进行展示,使学生非常直观地看到了“平均分”,轻松地理解“平均分”的含义,排除学生的思维障碍。

3.测量比较精准化。在教学“毫米的认识”时,为帮助学生更好地通过观察弄清厘米和毫米之间的进率,感悟度量的本质就是单位的累加,教师利用PPT制作演示课件,在建立模型环节中使用其放大1厘米的刻度,利用每两个小格之间的线段闪动,引导学生观察1毫米的长度,在闪动中数1厘米中有几条1毫米长的线段。既方便学生的观察,也方便教师进行数小格的指导,使学生更便捷地感知1毫米,并理解厘米和毫米间的进率。

4.方法归纳可视化。在教学“平行四边形的面积”时,为帮助学生感悟“平移”的数学思想,教师首先让学生亲自动手剪拼,然后在模型构建环节的汇报交流过程中,配以利用万彩动画大师设计的“把平行四边形沿着它的高剪开,然后平移(在平移过程中显示‘平移’二字),拼成一个长方形”的演示动画,让学生直观感悟“平移”的数学思想方法。

5.成果展示便捷化。在教学“面积和面积单位”时的模型构建环节,教师将小组同学用圆形、三角形和正方形在两个长方形纸上拼摆的成果拍成照片,利用希沃白板投屏展示,引导学生通过大屏幕进行交流比较,很快就得出“用正方形测量比较合适,既能密铺,又比三角形方便快捷”的结论,引出“在国际上我们也用正方形作为面积的测量单位”这一知识点。整个过程水到渠成,既让学生较好地经历统一面积单位的过程,又避免作品被弄乱,甚至散落在地的尴尬现象发生。

6.知识应用个性化。在教学三年级“集合”时,教师利用通过讯飞星火大模型为解释应用环节设计了一道拓展题,输入的指令为“修改这道习题,生成简单、中等、困难三个程度的习题,考察三年级学生对集合的掌握情况,包含并列、相交和包含三种关系:一班参加跳绳比赛的有5人,参加跑步比赛的有4人,一共有几人参加比赛?”其生成的习题为“一班只参加跳绳比赛的有5人,只参加跑步比赛的有4人,一共有几人参加比赛?”“三一班参加跳绳比赛的有5人,参加跑步比赛的有4人,有1人两项都参加了,一共有几人参加比赛?”“三一班参加跳绳比赛的有5人,参加跑步比赛的有4人,有1人两项都参加了,有2人两项都没参加,一共有几人参加比赛?”生成的习题在课上提供给不同层次的学生进行练习和交流。在此基础上,教师借助韦恩图,引导学生深入理解集合中的并列、相交和包含关系,感受集合思想。通过大模型设计个性化的习题减轻教师出题的负担,提升了题目的质量,助力教师在课堂中进行差异化教学。

四、“363”教学模式的实践成效

(一)提升学生的学习水平

学生的学习水平反映了其“四基”的掌握情况。本研究对实验班和对照班的学生进行了五次测试(包含一次前测),从结果可以看出(如表1所示),实验前,两个班学生的学习水平差异不显著,但随着实验的进行,实验班学生的进步速度明显快于对照班。此外,授课教师在教学过程中明显感受到实验班学生学习主动性、投入度的提高,这为其学习水平的快速进步奠定了基础。

(二)发展学生的四能

在教学过程中,教师明显感受到实验班学生“四能”的提升,学生注意力集中,情绪放松,能更好地发现并提出问题,且进一步分析和解决问题,“四能”在不知不觉中就得到了有效提升。实验班学生的创新思维也得到了发展,其在解决问题时积极探索新答案,从多种角度提出可能。

(三)提高学生的学习兴趣

学生数学学习兴趣的提升在教学过程中便得到了充分体现。实验班的学生不仅在课堂上能够始终保持积极主动的学习态度,课后也会继续积极讨论课上未解决的问题,对问题提出新想法。此外,本研究还对实验班和对照班的学生进行了五次有关数学学习兴趣的问卷调查(包含一次前测),结果如表2所示。可以看出,实验前,两个班学生对数学的学习兴趣程度基本相同,但随着实验的进行,实验班学生的学习兴趣提升速度明显快于对照班的学生。

五、结语

本研究构建并实践的“363”教学模式在四轮教学实践中充分发挥了数字技术的作用,实现了课堂教学结构从教师为主体向教师主导、学生为主体的转变,提升了小学数学课堂的教与学效果。此模式对其他学科与数字技术创新融合模式的设计与实践也具有一定的借鉴意义。

参考文献:

[1]何克抗.智慧教室+课堂教学结构变革——实现教育信息化宏伟目标的根本途径[J].教育研究,2015,36(11):76~81+90.

[2]基础教育课程改革纲要(试行)[J].人民教育,2001,(09):6~8.

[3]车丽娜,孙宽宁,吉""标,等.山东省基础教育课堂教学改革的分析与反思[J].教育研究,2015,36(12):146~153.

[4]何克抗.教学结构理论与教学深化改革(下)[J].电化教育研究,2007,(08):22~27.

[5]何克抗.教学结构理论与教学深化改革(上)[J].电化教育研究,2007,(07):5~10.

[6]李亚军,谢""伟.数字技术赋能职业院校社会体育专业的应用策略研究[J].文体用品与科技,2024,(15):151~153.

[7]牟思蓉.统计学的数字教学改革路径与对策[J].科学咨询(教育科研),2024,(04):93~97.

[8]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.