巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接研究进展与趋势展望

2024-09-24李爱军

摘 要:统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,对推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化具有重要战略意义。文章通过检索CNKI数据库,运用CiteSpace 软件分析了脱贫攻坚与乡村振兴领域研究的文献特征、研究热点和演进进程,对未来的研究方向进行了展望。研究表明:(1)研究数量呈现先增长后下降的倒“U”型曲线的趋势,研究成果的质量较高;(2)科研机构、作者之间存在合作关系,但中心度不高;(3)研究热点、演进进程在不同时期不断深化,紧扣国家发展大局和时代主题。在新时代背景下,在数字乡村建设、共同富裕、衔接程度的量化等方面做了研究展望。

关键词:乡村振兴;脱贫攻坚;CiteSpace;研究热点;趋势展望

中图分类号:F323 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)04-0035-07

作者简介:李爱军,滁州学院经济与管理学院教授,研究方向:乡村振兴(安徽 滁州 239000)。

基金项目:安徽省哲学社会科学规划项目“安徽巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接路径研究 ”(AHSKY2022D076)

收稿日期:2024-05-10

一、引言

2020年,我国实现了全面脱贫。随后中共中央又提出了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见,开始转入巩固成果、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距、有效衔接乡村振兴的新阶段。经过几年的探索与发展,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得重大进展,初步实现了防止规模性返贫的目标,完善了防止返贫的机制,与乡村振兴有效衔接的工作也正在推进[1]。但脱贫地区仍然存在产业基础薄弱、规模小、受市场影响较大等问题[2],再加上新冠疫情的影响,导致两者在衔接过程中面临产业扶贫与产业振兴衔接缓慢、转换内生动力不足、政策和规划衔接不畅等多重困境[3]。

近年来,脱贫攻坚与乡村振兴的研究文献数量激增,已成为新兴的、具有重大潜力的研究热点。然而,现有的文献都是从某个角度或具体问题展开研究,缺少对研究进展的归纳和研究趋势的展望,基于CiteSpace 进行可视化分析的文献较少。因此,本文通过系统检索相关文献,基于CiteSpace 文献可视化软件回顾与总结脱贫攻坚与乡村振兴的研究进展,对既有研究不足进行反思和对未来趋势进行展望,以期为巩固我国脱贫攻坚与乡村振兴的研究发展提供依据,并为其研究锚定未来方向。

二、资料来源与研究方法

(一)资料来源

在中国知网(CNKI)以“脱贫攻坚与乡村振兴”为主题,通过高级检索北大核心、CSSCI数据库(检索时间截止为 2023年12月31日),然后对所有检索结果进行筛选,剔除会议摘要、新闻报道、非学术性报告以及与研究主题无关的文献,最终获得相关文献 882篇。

(二)研究方法

文章运用 CiteSpace6.1.R3 进行可视化研究,CiteSpace是一款基于java语言的文献计量学软件,能够将文献之间的关系以科学知识图谱的方式可视化地展现出来,并且能够帮助我们梳理过去的研究轨迹,也能够对未来的研究前景有一个大概的认识[4]。首先,根据数据库检索到的文献时间跨度,将CNKI 平台则设定为 2018年 1 月至 2023年 12 月,时间切片均为 1年;然后依次选择作者、研究机构、关键词,调整Top N、Top N%、g-index参数进行共现分析和可视化图谱的绘制。最后通过CiteSpace软件共现和聚类功能,总结出脱贫攻坚与乡村振兴领域的研究进展与演进趋势。

三、文献特征分析

(一)文献发文量、质量分析

从发文量来看,2018年开始,逐年上升,2021年达到最大,近两年有下降趋势。2017年党的十九大提出乡村振兴战略,2018年是我国脱贫攻坚三年行动的开局之年,很显然,发文量与我国的发展战略布局密切相关。

从质量来看,其中有349篇文章是国家社会科学基金研究成果,65篇是国家自然科学基金研究成果。高被引文献发表在《改革》《南京农业大学学报(社会科学版)》上,属于国内高水平CSSCI期刊,研究成果质量较高。

(二)研究机构分析

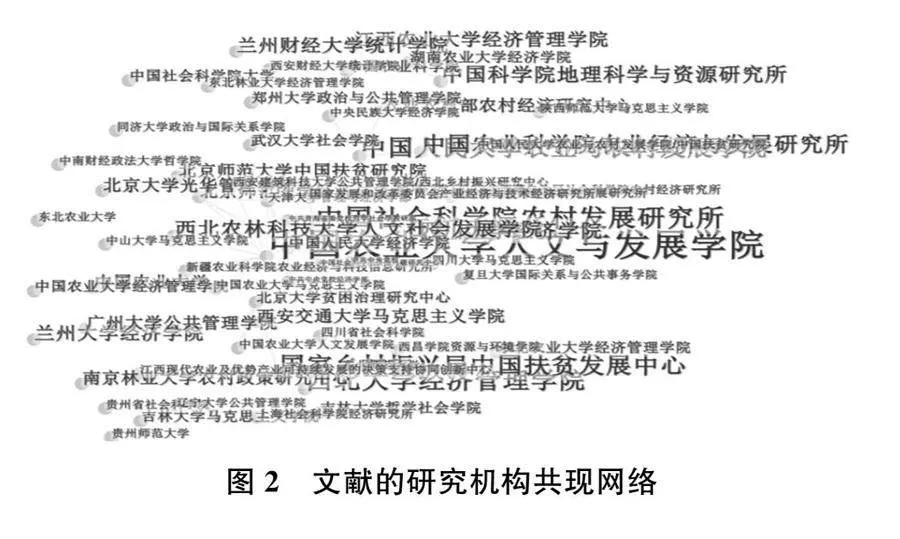

研究机构时区图谱诠释了该领域研究力量随时间变化的空间分布。将节点设置为机构,进行共现分析,从数据库图谱中(N=99,E=43,Density=0.0089)可以看出,有关脱贫攻坚与乡村振兴的研究机构主要以高校、研究所为主,中国农业大学人文与发展学院(n=33)的发文量最多,中心性最高(0.03),与中国人民大学农业与农村发展学院、中国社会科学院农村发展研究所等研究机构形成了一定的合作网络。除此之外,其他大部分研究机构中心性为零,分布较为零散,合作较少。贫困地区主要在西部,西部高校、科研院所的研究较多。

(三)作者分析

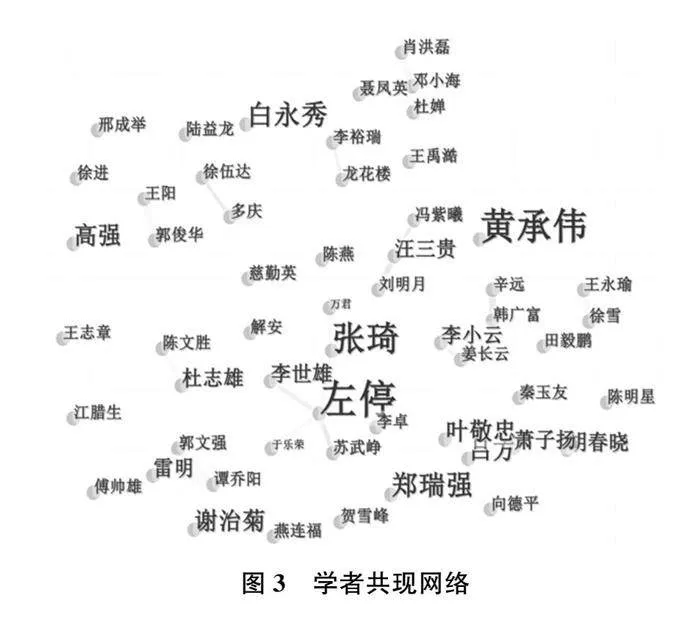

将节点类型设置为作者进行共现分析,从数据库图谱中(N=182,E=45,Density=0.0027)图3和表2可以看出,左停发文量最多,并且与张琦、苏武峥、李卓等有一定的合作关系。有16位作者发文量在3篇以上,占发文总量的9.39%,但大部分作者发文量都在1~2篇,图谱中分布较为零散,说明该领域还未形成合作较为紧密的科研团队,大部分作者的研究也不够深入,还未形成系统化的成果。

四、研究热点及演化进程分析

(一)研究热点及关键词共现情况

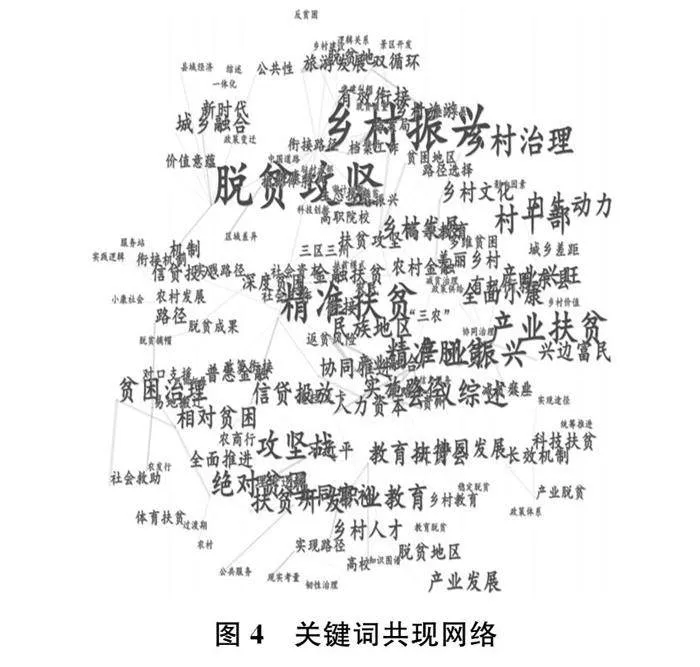

关键词的频次和中心性大小可以表明该领域的研究热点。将节点类型设置为关键词,进行共现分析。按照关键词频次进行排序,计算中心性,隐藏出现频次3次及以下的关键词,得到关键词共现图谱(N=232,E=608,Density=0.0221)图4和表3。从出现的频次看,除去乡村振兴和脱贫攻坚检索词,有效衔接、共同富裕、精准扶贫为排名前3位高频词,2018年,是打赢脱贫攻坚战三年行动的开局之年,国家制定了一系列精准扶贫的政策,精准扶贫作为2018年的高频词充分体现了全面落实国家政策在理论研究上的具体反应。2020年,中共中央、国务院发布了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,中共中央十五届五中全会指出了“共同富裕是社会主义的本质要求,是人民群众的共同期盼”。学者们又开始集中转向有效衔接、共同富裕的研究。从中心性看,乡村振兴在共现图谱的中介中心性最大,其次为脱贫攻坚和精准扶贫,其他关键词的中心性都较小,说明学者们在该领域的研究较为零散。从共现图谱来看,关键词分布较为凌乱,图谱结构也较为复杂,说明还未形成整体研究体系,可能由于脱贫攻坚与乡村振兴的相关研究时间较短有关。

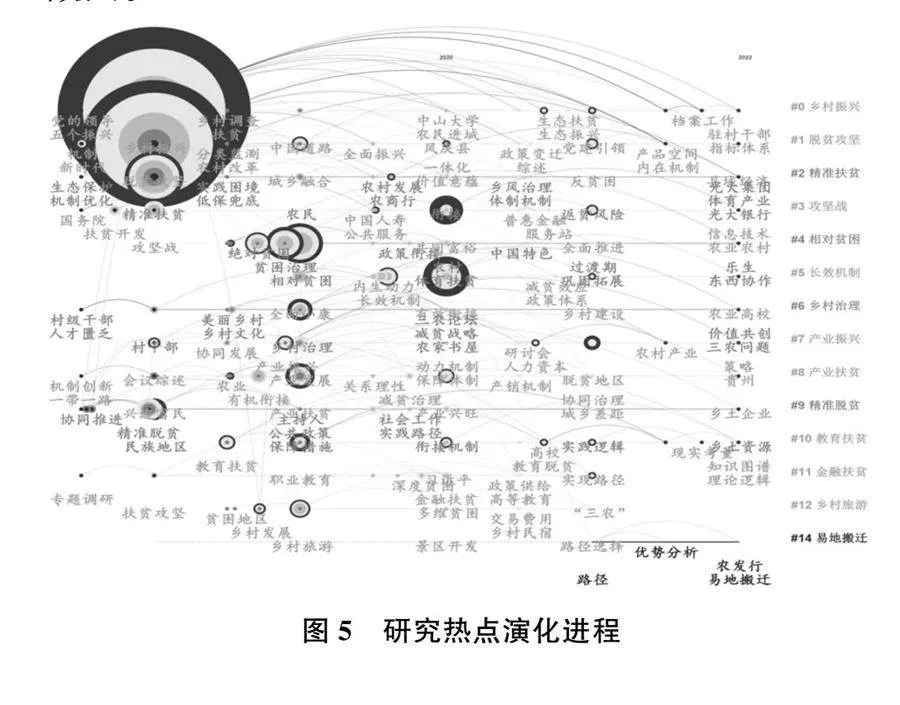

(二)研究热点演化进程分析

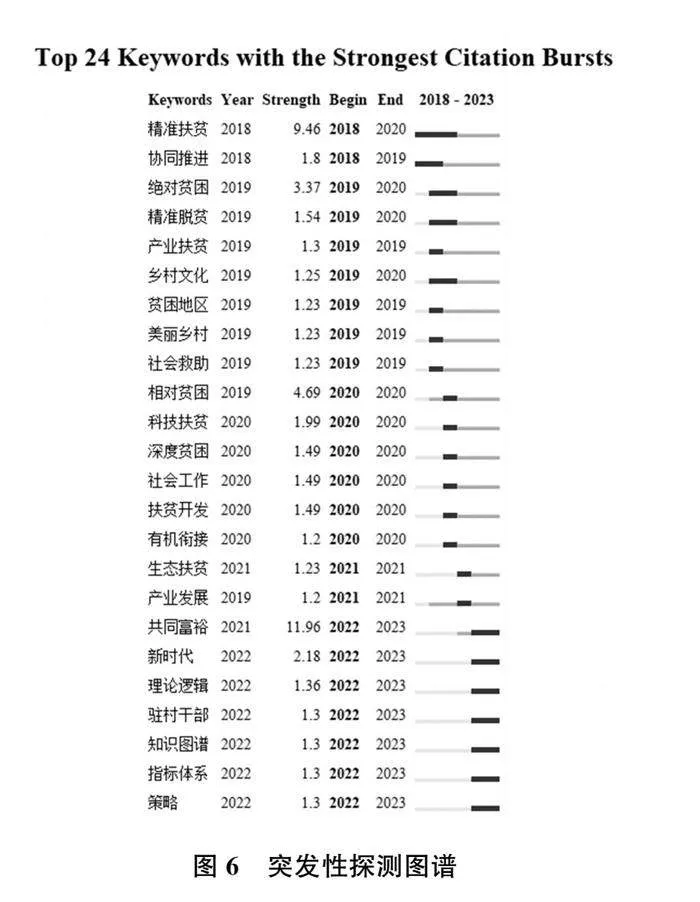

按照关键词绘制时间线(图5),进一步发现研究的发展与演进过程。并对关键词进行突发性探测(见图6),突发性探测是通过中短期频次变动较大关键词确定本领域内前沿的研究热点和趋势,突发性强度越大代表越受关注。突发性探测图谱中(突现词为24个),从持续时间看,精准扶贫持续3年,时间最长。从突发性强度来看,共同富裕强度为11.96,最受关注。具体可被归纳为三个阶段:

第一阶段脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的认知阶段(2018—2019年)。该阶段研究热点主要在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的基本内涵、内在逻辑研究。学者们普遍认为,脱贫攻坚是乡村振兴的前提,乡村振兴是脱贫攻坚的巩固和深化,两者既有一致性也有差异性。在主体、目标、实施方式、组织保障等方面具有一致性,在时间、对象、范围、工作重点、内容等方面存在差异性。脱贫攻坚旨在补齐农村贫困人口脱贫短板,是全面建成小康社会的底线任务,在农村基础设施、公共服务和经济建设等多方面为乡村振兴提供了重要的基础。乡村振兴旨在补齐农业农村发展短板,缩小城乡区域发展差距和居民生活水平差距。两者都是实现中国现代化发展的有机组成部分。

第二阶段脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接过渡阶段(2020—2021年),这一阶段我国取得了脱贫攻坚的全面胜利,标志着从全面脱贫攻坚阶段向乡村振兴阶段迈进,学者们对于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的路径进行了深入研究和探讨。学者们认为衔接的路径不仅集中在政策层面和现实目标,更在探索理念方法和治理体系的深层次融合。在政策体系延续、产业持续发展、土地制度改革、内生动力激发、人才培养等方面提出了衔接的建议。

第三阶段脱贫攻坚与乡村振兴衔接实施阶段(2022—2023年),这一阶段各级政府及社会各界共同发力,深入推进脱贫攻坚与乡村振兴的深度融合,取得了显著的成效。学者们主要关注以下两个方面的研究,一是将研究的内涵进一步推进,提出了“脱贫攻坚—乡村振兴—共同富裕”的递进关系,强调在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上,推动乡村振兴,最终实现全体人民的共同富裕。这一观点不仅揭示了脱贫攻坚与乡村振兴的内在联系,也指明了未来发展方向,为相关政策制定提供了理论支撑。二是学者们开始关注脱贫攻坚与乡村振兴衔接过程中的实践经验与案例分析。他们通过深入调查和研究,建立了指标体系,对两者衔接的耦合度进行实证分析,并总结了一批成功的案例,为其他地区提供可复制、可推广的经验和做法。

(三)关键词聚类分析

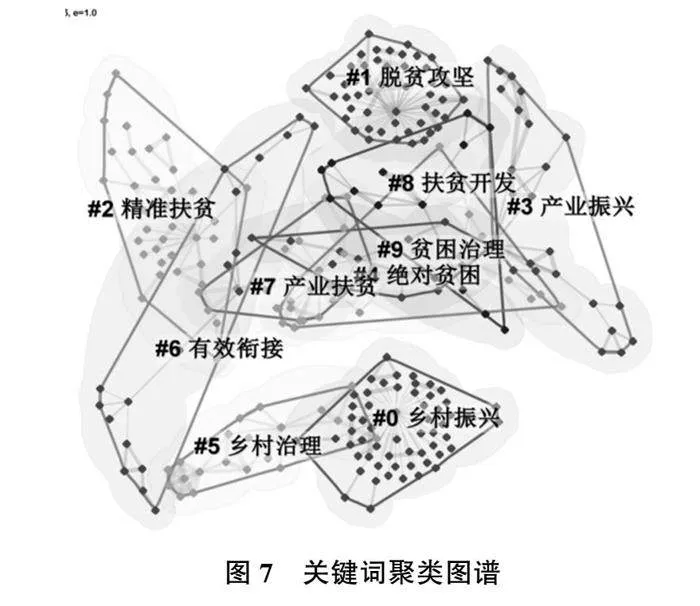

运用LLR 算法,对研究的关键词形成聚类图谱。聚类模块值Q=0.8661(gt;0.5),平均轮廓值 S=0.9812(gt;0.7),说明聚类结果合理、结构显著,聚类可信度高。研究形成了#0乡村振兴、#1脱贫攻坚、#2精准扶贫、#3产业振兴等10个关键词聚类群,这些聚类群存在着交叉重叠,并且与贫困治理、城乡融合、社会工作、协同发展、三区三州、村干部、长效机制、兴边富民等密切相关。详见图 7。

以上10个聚类代表了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接研究热点,具体可以归纳成以下三个方面。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制研究。

学者们对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制的研究主要集中在以下五个方面,一是认为政策扶持在长效机制中扮演着至关重要的角色。通过政策扶持增强扶贫产业抵抗市场风险的能力,实现小农户与现代农业和乡村振兴的有效衔接[5]。政府应加大对脱贫地区的政策支持力度,制定一系列优惠政策,包括财政、税收、金融等方面的扶持措施,为脱贫地区的发展提供有力保障[6]。政策扶持还应注重针对性,根据不同地区的实际情况,制定个性化的扶持政策,确保政策能够真正落地生根,发挥实效[7]。二是认为需要进一步加强乡村基础设施建设,提升公共服务水平,改善农村人居环境[8]。注重乡村产业的培育和发展,通过引进先进技术、优化产业结构、拓展市场渠道等方式,推动乡村产业转型升级,提高农民收入水平[9]。三是认为需要协调脱贫地区与非贫困地区同步推进,加强区域间的合作与交流,实现资源共享、优势互补[10]。通过建立健全的协调机制,推动各地区在发展规划、产业布局、基础设施建设等方面实现协同发展,缩小地区间的发展差距[11]。四是认为建立健全乡村治理体系,完善乡村治理制度,提升乡村治理水平[12]。通过加强组织领导,明确各级政府和部门的职责分工,确保各项政策能够得到有效执行[13]。同时,还应注重发挥村民自治的作用,激发村民参与乡村治理的积极性和创造性[14]。五是认为需要加强监督和评估工作。建立完善的监督和评估机制,对政策执行情况进行定期检查和评估,及时发现和解决问题,确保各项政策能够真正落地生根、发挥实效[15]。

2.贫困治理由绝对贫困转向相对贫困治理研究。

脱贫攻坚取得全面胜利后,我国消灭了绝对贫困,但是城乡发展不平衡、不充分问题依然存在。因此,贫困治理也是学者们重要的研究内容之一。贫困治理应以“制度”为着力点,实现脱贫攻坚成果的巩固与拓展,以增强脱贫的稳定性和可持续性[16]。贫困问题在乡村振兴阶段并没有消失,而是呈现出了新的流动性表征,仍然需要在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中去进一步厘清贫困流动性与贫困治理之间的新的作用机理,解决贫困治理难题[17]。需要紧抓社会主要矛盾的发展和转化,开展乡村治理、推进农业农村的现代化建设进程,构建农村一二三产业融合发展体系,促进小农户和现代农业发展的有机衔接,推动农业产业高质量发展,解决农村地区的相对贫困问题[18]。可通过主体协同共治、内容衔接共通和机制协同互促的方法来促进其有效协同,并从巩固脱贫攻坚成果、建立多维识别标准、统筹城乡相对贫困治理、转换“输血”扶贫模式等四个层面的政策选择来提升贫困治理效能,实现乡村全面振兴[19]。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接路径研究。

关于固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接路径,学者们从脱贫攻坚到乡村振兴的内容对应关系,提出了五个方面的路径。一是产业振兴。需要从提升产业层次、继续推进一二三产业融合、强化新型农业经济主体的带动作用等方面实现产业扶贫和产业振兴的有效衔接[20]。二是人才振兴。需要从发挥党员干部示范引领作用、构建新型职业农民培育机制、鼓励懂技术、懂管理的专业人才回乡创业等方面实现人才队伍有效衔接[21]。三是文化振兴。应以社会主义核心价值观为引领,不断提升乡村社会文明程度、充分利用乡村特色文化优势,发挥乡村文化的经济效应、挖掘乡村文化价值,体现文以化人的积极作用等方面实现文化有效衔接[22]。四是生态振兴。应以绿色发展理念为引领、发展低碳产业优化调整产业结构、进一步完善农村基础设施建设等方面实现生态有效衔接[23]。五是组织振兴。从加强农村基层党组织队伍建设、推行网格化管理、构建多元化主体参与的自治、德治、法治相结合的治理体系等方面实现组织衔接[24]。

五、研究结论及未来展望

(一)研究结论

本文运用 CiteSpace 可视化软件,分析了CNKI平台882篇关脱贫攻坚与乡村振兴的文献,从文献发表数量、研究机构、作者的共现情况分析了文献特征,从关键词共现、时间线、聚类和突发性探测分析了研究热点和演化进程,总结了该研究领域的脉络并得出以下结论:

1.研究数量呈现先增长后下降的倒“U”型曲线的趋势,研究成果的质量较高。

从论文的第三部分的研究可以看出,关于脱贫攻坚与乡村振兴研究数量、质量总体上呈现出如下特点:其一,研究数量在2018—2021年处于增长趋势,2021—2023年处于下降趋势,研究内容上与现实需求的相关性较强;其二,高被引文献发表在《改革》《南京农业大学学报(社会科学版)》上,属于国内高水平CSSCI期刊;其三,国内主要以“985”“211”高校和农村发展、扶贫研究机构为主。

2.科研机构、作者之间存在合作关系,但中心度不高。

从论文的第三部分的研究可以看出,关于脱贫攻坚与乡村振兴研究在研究机构、作者之间的合作关系上呈现出如下特点:第一,从共现性看,科研机构之间、作者之间都存在一定的合作关系。第二,从中心度看,虽然一些知名的大学、贫困研究中心已经形成了研究团队,但整体上数量还是偏少,大部分都处于单打独斗的状态,跨领域、跨机构的合作较少。第三,从节点的数量及连线数量可以看出,研究机构、作者之间的合作程度较低,还未形成密切的交流网络。

3.研究热点、演进进程在不同时期不断深化,紧扣国家发展大局和时代主题。

从论文的第四部分的研究可以看出,研究热点、演进进程在不同时期存在明显差异,主要分为以下三个阶段。第一阶段脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的认知阶段(2018—2019年)。这一阶段的研究热点主要集中在精准扶贫、产业扶贫、绝对贫困和相对贫困等方面。在这一阶段,我国迎来了脱贫攻坚的关键阶段,精准扶贫成为了脱贫攻坚的核心策略,产业扶贫是脱贫攻坚的重要途径之一。我国不仅关注绝对贫困人口的脱贫问题,还积极解决相对贫困问题,在2020年成功实现了全面脱贫,扶贫工作取得了历史性突破,也为中国全面建设社会主义现代化国家奠定了坚实基础。第二阶段脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接过渡阶段(2020—2021年)。随着全面脱贫目标的实现,研究热点逐渐转向乡村振兴与可持续发展。在这一阶段,学者们开始关注如何巩固脱贫成果,实现乡村经济、社会、生态的全面发展。研究重点包括乡村振兴战略规划、农村产业结构调整、农村人才培养、生态环境保护等方面。同时,随着全球对可持续发展的关注度不断提升,如何将可持续发展理念融入乡村振兴实践中,也成为研究的热点之一。第三阶段脱贫攻坚与乡村振兴衔接实施阶段(2022—2023年)。这一阶段,党的二十大胜利召开,提出“全面推进乡村振兴”“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”,标志着我国迈向了农业现代化、农民富裕化的新时代。学者们主要关注农村的生态、文化、社会等多个方面的振兴的研究。总之,通过对研究热点和演进进程的梳理,可以发现从脱贫攻坚到乡村振兴,再到共同富裕,每个阶段的研究都紧扣国家发展大局和时代主题,乡村发展研究的关注点在不断变化和深化。

(二)研究展望

1.科技赋能乡村振兴:数字乡村建设探索。

在现代化进程日益加速的今天,科技作为推动社会进步的重要力量,正在以前所未有的速度渗透到各个领域。党的二十大报告提出,“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”。2023年4月,中央网信办等五部门联合印发《2023年数字乡村发展工作要点》,要求以数字化赋能乡村产业发展、乡村建设和乡村治理,整体带动农业农村现代化发展、促进农村农民共同富裕,推动农业强国建设取得新进展、数字中国建设迈上新台阶。数字乡村建设作为实现乡村振兴、加快推进农业现代化必要条件,对催生乡村发展内生动力、提升乡村治理能力、推动产业升级、提升乡村公共服务水平、促进城乡融合发展、筑牢数字中国根基具有重大的意义。但是,目前我国数字乡村建设还处于起步阶段,数字乡村建设赋能乡村全面振兴的作用机制还不明朗,建设过程中还存在不少困境。因此,探索数字乡村建设如何赋能乡村全面振兴是未来的一个重要研究方向。

2.乡村振兴的价值指引和目标:共同富裕的理论逻辑与实现路径。

随着“脱贫攻坚—乡村振兴—共同富裕”三步走的路线日益明晰,共同富裕,作为乡村振兴的最终目标,既是一个经济目标,也是一个社会目标。从经济角度来看,共同富裕意味着农村地区的经济水平要得到显著提升,农民的收入要稳步增长,生活质量要不断提高。从社会角度来看,共同富裕则意味着农村地区要实现社会公平正义,让每一个农民都能享受到社会进步带来的红利。但是,目前对于共同富裕的研究主要集中在理论逻辑和实现路径上,还需进一步拓宽研究的视角,丰富共同富裕相关研究的深度与高度。

3.脱贫攻坚与乡村振兴衔接程度:科学的量化指标体系构建。

构建科学的量化指标体系,可以更全面地评估脱贫攻坚与乡村振兴的衔接程度,为乡村振兴的深入推进提供有力的支持和指导。同时,有助于及时发现并解决乡村振兴过程中存在的问题和挑战,推动乡村振兴的可持续健康发展;有助于不同地区之间的比较和借鉴,以促进乡村振兴的协同发展。但是已有的文献主要集中在理论分析与区域实证方面,还缺少科学的量化指标体系,对于两者衔接程度进行测度,运用测度结果明确有效衔接的驱动机制。因此,该领域的研究仍需要进一步深入和拓展。

[参 考 文 献]

[1]

王晓毅.实现脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接[J].人民论坛,2022(1):10-17.

[2] 田毅鹏.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的社会基础[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2022(1):62-71.

[3] 高强.脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的逻辑关系及政策安排[J].南京农业大学学报(社会科学版),2019,19(5):15-23, 154-155.

[4] 李杰,陈超美.CiteSpace:科技文本挖掘与可视化(第三版)[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2022.

[5] 黄祖辉,钱泽森.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,21(6):54-61.

[6] 黄承伟.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略演进逻辑[J].农业经济问题,2022(6):4-11.

[7] 李志明.实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接[J].人民论坛·学术前沿,2021(Z1):100-106.

[8] 翟海燕,李少民,孙琳琳.三门峡市财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实践与思考[J].财政科学,2023(10):115-124.

[9] 徐亚东,张应良.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的学理阐释:基于资源配置视角[J].南京农业大学学报(社会科学版),2023,23(4):1-13.

[10] 尹成杰.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的长效机制与政策研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2022,61(1):25-30.

[11] 白雪军.民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接研究——基于新内生动力机制的建构视角[J].贵州民族研究,2022,43(6):62-68.

[12] 李宁慧,龙花楼.实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的内涵、机理与模式[J].经济地理,2022,42(4):1-7+18.

[13] 张韬.科学构建巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制[J].人民论坛,2022(17):68-70.

[14] 贺立龙,刘丸源.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政治经济学研究[J].政治经济学评论,2022,13(2):110-146.

[15] 程国强,马晓琛,肖雪灵.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略思考与政策选择[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(6):1-9.

[16] 王春城,王帅.巩固拓展脱贫攻坚成果的政治逻辑与制度路径[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2024(3):45-54.

[17] 王谦.从脱贫攻坚到乡村振兴:贫困的流动性治理反思[J].贵州社会科学,2023(8):152-159.

[18] 张润泽,胡交斌.脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的现实问题与逻辑进路[J].甘肃社会科学,2021(6):45-52.

[19] 况伟.精细化治理:脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的逻辑和路径[J].东南学术,2023(6):113-121.

[20] 雷焕贵.中国式脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接路径探索——基于“五个一批”与“五大振兴”衔接的视角[J].财会月刊,2023,44(6):130-136.

[21] 杨浩,庄天慧.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接质效评价与优化路径——以四川省50个乡村振兴重点帮扶县为例[J].华南师范大学学报(社会科学版),2023(3):31-45+205.

[22] 张凤莲,赵迎芳.文化精准扶贫成果与乡村文化振兴有效衔接的逻辑机理与路径选择[J].山东社会科学,2023(3):5-13.

[23] 胡钰,付饶,金书秦.脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接中的生态环境关切[J].改革,2019(10):141-148.

[24] 唐亮,杜婵,邓茗尹.组织扶贫与组织振兴的有机衔接:现实需求、困难及实现路径[J].农村经济,2021(1):111-118.

Research Progress and Trend Outlook on the Effective Connection between Consolidating Poverty Alleviation Achievements and Rural Revitalization

——Bibliometric analysis based on CiteSpace

Li Aijun

Abstract: The effective connection between consolidating the achievements of poverty alleviation and rural revitalization is of great strategic significance for promoting comprehensive rural revitalization and accelerating agricultural and rural modernization. The article searched the CNKI database and used CiteSpace software to analyze the literature characteristics, research hotspots, and evolution process of poverty alleviation and rural revitalization research, and provided prospects for future research directions. The research has shown that: (1) the number of studies shows a trend of first increasing and then decreasing in an inverted U-shaped curve, and the quality of research results is relatively high; (2) There is a cooperative relationship between research institutions and authors, but the centrality is not high; (3) Research hotspots and evolutionary processes continue to deepen in different periods, closely following the overall national development situation and the theme of the times. In the context of the new era, research prospects have been made in areas such as digital rural construction, common prosperity, and quantification of connectivity.

Key words:Rural revitalization; Poverty alleviation; CiteSpace;Research hotspot; Trend outlook

责任编辑:李晓春