“金融学”课程思政教学改革研究与实践

2024-09-24董春丽张玲余晓美付云云

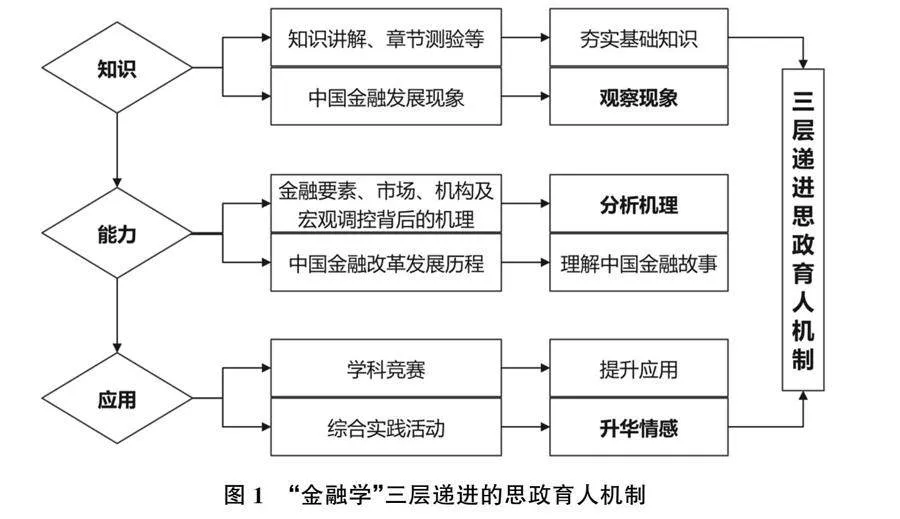

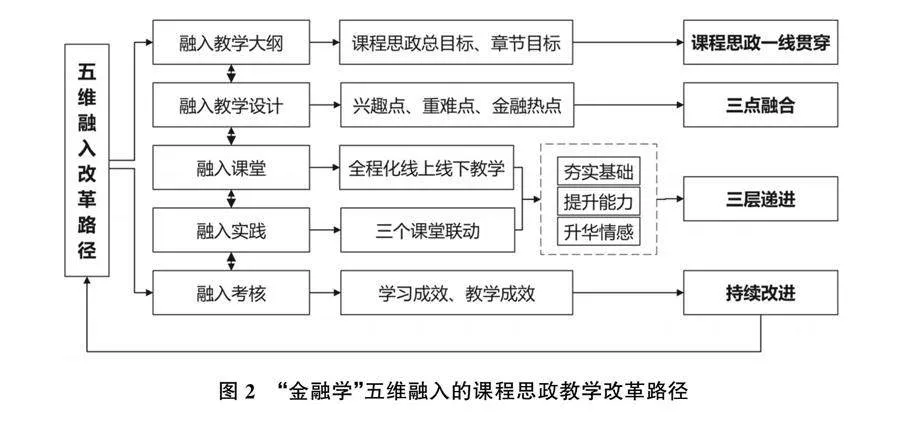

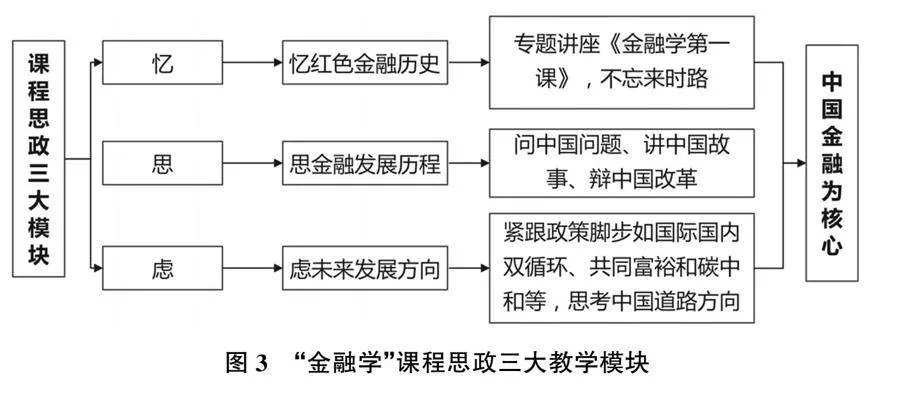

摘 要:课程思政是新时期高校实现立德树人根本任务的关键举措。“金融学”发挥课程思政资源广泛的建设优势,打造了三点融合、三堂联动及一线贯穿的课程思政育人模式,建立了从“知识-能力-应用”到“观察现象-深度分析-升华情感”三层递进的思政育人机制,确立了五维融入的课程思政教学改革路径。通过构建课前-课中-课后的全程化线上线下课程思政教学体系,创新课堂内外联动的课程思政实践教学活动,打造以“中国金融”为核心的“忆、思、虑”三大课程思政教学模块,探索多元课程思政教学评价方法,实施了课程思政教学改革,为培养新时代金融人才奠定基础。

关键词:课程思政 ; 金融学 ;教学改革

中图分类号:G642 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)04-0123-05

作者简介:董春丽,滁州学院数学与金融学院讲师,硕士,研究方向:金融理论与实践;张玲,滁州学院数学与金融学院教授,博士;余晓美,滁州学院数学与金融学院副教授,博士;付云云,滁州学院数学与金融学院讲师,硕士(安徽 滁州 239000)。

基金项目:安徽省教学研究一般项目“信息技术深度融合背景下的《金融学》课程思政教学研究与实践”(2023jyxm0758);安徽省教学研究一般项目“教育数字化转型视阈下课程思政建设的实施路径与评价创新研究——以《宏观经济学》为例”(2023jyxm0750);安徽省省级重点教学研究项目“五育并举背景下应用型本科高校金融与统计类专业劳动教育与专业教育融合的路径研究”(2022jyxm1119)

收稿日期:2023-07-10

立德树人是高校安身立命之本,也是检验高校一切工作的根本标准。课程思政作为落实立德树人根本任务的关键举措,是培根铸魂、启智润心高素质人才培养的有效切入[1]REF_Ref19902\r\h。党的二十大报告指出,要构建高水平社会主义市场经济体制,深化金融体制改革,守住不发生系统性风险的底线。优秀金融人才是深化金融体制改革、维护金融安全运行的基础和保障,金融类专业课程思政教学改革是培育政治过硬、作风优良、业务精通金融人才的重要抓手[2]REF_Ref19648\r\h。“金融学”作为金融类专业核心课程,充分发挥课程思政资源广泛的建设优势,积极开展课程思政教学改革,提升专业课程育人实效,实现学生全面发展。

一、“金融学”课程思政教学存在的问题

(一)课程思政实施体系涣散,协同作用不足

课程挖掘了货币、信用、利率市场化、银行改革及金融发展等课程思政元素,但融入过程碎片化,重难点知识及课程理论体系与课程思政尚未形成真正的协同效应。

(二)课程思政融入途径单一,兴趣激发不够

思政元素融入课堂教学时,主要采用传统讲授法,不易引起学生共鸣。学生参与度低,对思政内容不能深刻理解,“传授知识”到“传递价值”过程断裂,价值引领效果有限。

(三)课程思政教学考核缺失,反馈提升困难

课程思政属于隐性教育,难以评价。思政教育评价缺失,教师难以判断课程思政教学效果,无法形成有效的反馈机制,影响课程思政实施的持续改进。

二、“金融学”课程思政教学设计

(一)打造三点融合、三堂联动及一线贯穿的课程思政育人模式

首先在教学内容上进行重构实现基础重难点、学生兴趣点及金融热点的“三点融合”。在细分金融知识体系的基础上, 结合学生兴趣点,梳理中国金融发展历程中的金融热点,挖掘课程思政元素。以学生兴趣点为问题链,以回答中国金融热点问题为目标,由表及里深度阐释金融知识体系,在“三点融合”中立足中国特色金融,讲述中国金融故事,深悟金融原理。

其次在教学组织上贯通课上课下及校内校外实现三个课堂联动。第一课堂通过讲金融故事、案例分析、小组讨论及团队展示等多种方式夯实基础知识,培养思辨能力,提升应用分析能力。第二课堂通过举办金融热点分析、经济热点大赛、辩论赛、金融短视频大赛及专题讲座等多样化课程活动,创新课堂形式,扩展学科知识,强化金融兴趣。第三课堂通过校外普及金融知识、征信宣传及防诈骗宣传等,强化实践育人,履行社会责任教育。

最后在价值引领上串联各章节思政元素实现课程思政一线贯穿。从课程之初的“金融学第一课”扣好金融第一粒扣子,到课程之中各章节课程思政元素无缝融入,再到课程活动之辩论赛、金融经济热点分析大赛及视频大赛等实践升华,到最终课程思政综合讲座,课程思政一线贯穿,厚植初心使命,切实提升育人成效。

(二)建立从“知识-能力-应用”到“观察现象-深度分析-情感升华”三层递进的思政育人机制

布卢姆教育目标分类学理论把认知领域的教育目标分为从低到高六个层次:知识-理解-应用-分析-综合-评价。知识及理解属于低阶思维认知阶段,应用、分析、综合及评价属于高阶思维认知阶段。对照布鲁姆认知模型,结合学生学习特征,提出了金融学“三层递进”的课程思政育人机制。

第一个层次学生掌握基础金融知识、观察中国金融现象。一是通过基础知识讲解、章节测验等夯实基础知识,学生理解货币、利率、汇率、货币市场、商业银行及中央银行等基础知识;二是对照所学知识,观察金融现象,认识货币种类、数字货币、利率种类、汇率分类、货币市场分类、金融机构及中央银行职能等中国金融现象。

第二个层次学生分析金融知识背后的逻辑机理、理解中国金融故事。一是通过金融原理及规律提升学生理论分析能力,学生学会分析金融要素、金融市场、金融机构及宏观调控背后的机理;二是基于金融理论分析中国货币发展的历程、利率市场化改革、汇率市场改革、货币市场发展、金融机构改革发展及中央银行改革发展等金融现象背后的规律,理解中国金融发展历程。

第三个层次学生综合所学知识进行实践应用、升华情感。一是通过参加金融投资分析、金融产品设计及统计建模等学科竞赛,提升专业综合应用能力;二是通过参加经济热点大赛、辩论赛及金融视频大赛等综合实践活动,升华情感。通过三层递进的思政育人机制,实现学生从掌握知识—提升能力—强化应用的能力递进及观察中国发展现象—理解中国金融故事—坚定中国特色道路的情感升华。

(三)确立五维融入的课程思政教学改革路径

“金融学”课程思政教学,在基于OBE教学理念的教学设计框架下,建立课程思政融入教学大纲、融入教学设计、融入课堂、融入实践及融入考核评价的“五维”融入改革路径。

一是融入教学大纲。教学大纲是教学工作的纲领性文件,是组织教学、进行教学管理的主要依据。在教学大纲中首先确定课程思政总体目标,即“通过课程学习,了解我国金融机构及金融市场发展历史和现状,读懂中国金融故事,理解中国特色金融道路,坚定理想信念。”其次,针对每一章节加入特定课程思政目标,例如在红色金融史章节强化民族自豪感并坚定道路自信,在信用章节中树立良好信用观念,在利率章节中坚定不断学习实现自我价值的信念。

二是融入教学设计。教学设计规定着教学活动的基本进程,是开展教学活动的前提。对应章节课程思政教学目标,在教学设计中结合学生兴趣点、教学重难点及金融热点融入课程思政元素。例如结合学生对人民币汇率的兴趣点引出汇率决定理论这一重难点,从重难点分析中引出中美汇率争端这一金融热点,从金融热点分析中引出中国道路选择,增强学生道路自信。

三是融入课堂。课堂是教学的主阵地,是课程思政实施的主渠道。依托信息化的教学方式,采用多样化的教学手段,充分调动学生学习的积极性,培养学生主动探索的兴趣,激发学生的思想碰撞和情感体验,让课程思政元素与专业知识充分融合、知识传授与价值引领交相辉映。例如在货币章节中通过讨论数字人民币强化民族自信,在信用章节中通过多种形式信用成果汇报展示宣扬中华民族重视信用的优良传统,在金融市场章节中通过中国金融市场发展故事理解中国改革发展之艰辛不易。

四是融入实践。实践活动是检验学生学习成效、夯实理论基础及提升学生综合应用能力的重要手段。通过创新线上线下及校内外活动,形成课程思政实践教学体系,让学生在内化情感的基础上外化输出表达,践行社会主义核心价值观[3]REF_Ref21228\r\h。

五是融入考核。通过专题评价与综合评价相结合、教师评学及第三方评价相结合,把课程思政融入考核过程,根据考核结果对课程思政教学进行持续改进,优化课程思政教学体系。

三、“金融学”课程思政教学改革实践探索

(一)构建课前-课中-课后的全程化线上线下课程思政教学体系

通过课前、课中及课后基于线上线下全程贯穿课程思政元素,将学生兴趣点、金融热点与基础知识重难点融合,实现课程思政如盐入水、有味无痕。课前教师通过学习通线上平台发布经济热点问题、基础知识视频讲义及调查问卷;学生了解基础知识,对经济问题进行初步思考并提出感兴趣问题。课中教师针对学生学习结果进行反馈,对关键节点进行强调,对学生疑问进行解答,结合中国金融问题进行分析解疑答惑,构建学生基础知识理论体系;学生团队结合金融理论及相关现实经济金融问题查阅资料进行深度分析形成报告并进行课堂分享。课后教师发布章节测验,夯实学生基础知识,针对学生关注的重点事件开展课程专题讲座活动,扩展课堂知识;学生通过思维导图、知识问答及金融现象提问等,巩固课程基础知识理论。

(二)创新课堂内外联动课程思政实践教学活动

1.开展学生课堂金融热点专题分享活动。学生通过“信用债违约”“RCEP签订”“蚂蚁金服”等金融热点在课堂上进行分析,其他学生针对热点问题讨论,教师答疑解惑。学生通过热点分享跟踪国家经济发展动态,关心国家问题,形成思考中国问题的金融视角与逻辑。

2.开展课程专题讲座活动。教师通过专题讲座创新课堂形式,扩展学生课堂知识,激励学生创新应用。开展“金融发展、金融创新与金融监管”讲座,引导学生从宏观角度思考中国金融发展之路,辩证理解金融创新与金融监管、金融发展与金融创新、金融创新与金融风险等之间的关系,理性看待发展进程中的金融事件,牢记守住不发生系统性金融风险的底线。开展“党的二十大精神进课堂”课程思政系列讲座活动,推动党的最新理论创新成果“带着热气”进课堂、进头脑。

3.开展经济热点大赛、金融短视频大赛及专业辩论赛等实践活动。学生通过拍摄视频分析金融时事、撰写经济热点分析报告及开展专业辩论等实践活动,提升知识应用能力、综合分析表达能力及金融思辨能力,在实践活动中讲述中国金融故事、总结中国金融经验、提炼中国金融特色命题,在总结思考中了解金融发展目标、理解金融发展路径、坚定金融发展道路。

4.开展信用专题系列活动。学生通过丰富多样活动,形成丰富多样成果,深入理解信用。通过画一幅信用宣传海报、分享一本信用好书、排演一个信用小品、创作一首信用歌曲、进行一场信用宣讲、录制普及信用知识视频及撰写一篇社会信用分析报告等系列活动理解信用、宣传信用、践行信用。

(三)打造以“中国金融”为核心的“忆、思、虑”三大课程思政教学模块

立足中国金融土壤,以“中国特色金融故事”为切入点,以立德树人为中心,贯穿课程思政脉络,打造忆红色金融历史、思金融发展历程及虑未来发展方向等三大课程思政模块。通过三大模块贯穿金融发展之路,凸显中国金融特色。

1.回顾历史,思改革发展之艰辛不易——忆红色金融。开展专题讲座“金融学第一课—忆红色金融史,做金融探路人”,通过金融长征、人民银行发展及建国前后的财政金融发展等,让学生理解党领导下红色金融发展之路的艰辛不易,牢记学习初心与使命。

2.内化情感,问中国问题、讲中国故事、辩中国改革——思金融发展历程。学生线上进行金融热点问题讨论,讨论问题覆盖平台反垄断、资产证券化、信用违约、RCEP、低碳经济、直播经济、数字货币等大部分学习过程中的金融热点问题,通过问中国金融问题关注金融经济发展,培养主人翁责任意识;围绕金融改革开放、汇率改革、利率市场化改革、金融机构改革及资本市场改革等主题课堂分享中国金融故事,理解金融发展之路,体会中国金融走向世界、40年经济发展奇迹及中国银行业的异军崛起等金融成就的自豪感,思考中国金融发展面临的问题及仍需克服的困难;围绕“金融立国还是制造业立国”“金融市场还是金融机构更重要”等开展辩论赛,在辩论中明晰金融发展路径,坚定中国道路。

3.紧跟党的脚步,思考中国道路方向——虑未来发展之路。把最新国家发展的方针政策如“国内国际双循环”“共同富裕”及“碳中和”等融入理论及实践教学内容,启发学生思考中国经济金融发展方向,明确自身责任和使命,增强责任担当意识。

(四)探索二维多元课程思政教学评价方法

课程思政评价包括教师课程思政教学效果及学生课程思政学习成效评价两个维度[4]REF_Ref21391\r\h。

1.教师课程思政教学效果评价通过专题评价与综合评价相结合的形式进行。一方面针对课程思政讲座及相关活动形成专题评价,另一方面通过期末问卷调查形成综合评价。学生普遍表示通过课程实践活动及专题讲座开阔了专业视野,了解了我国金融发展的艰辛不易,坚定了经济发展的信心;通过本门课程的学习启发了兴趣,坚定了专业方向,为后续专业课程学习奠定了良好基础,对“金融”有了全新的认识,对国家金融及经济发展有了不一样的看法。

2.学生课程思政学习成效通过任课教师及第三方等进行评价。任课教师通过学生学习动态、专题综合分析及实践活动进行评价,形成过程性考核材料,作为学生课程思政学习成效评价的重要参考。第三方专家通过学生实践活动作品及实践答辩,对学生精神面貌、专业素养及综合分析表达等进行评价,作为学生课程思政学习成效评价的附加参考。

四、结语

“金融学”课程坚持“马克思主义基本原理与中国实际相结合”的原则,在教学实践中,基于中国金融发展历程,讲述中国特色金融故事,围绕中国特色金融问题,坚定学生理想信念,切实提升立德树人成效[5]REF_Ref21669\r\h。通过贯穿课程思政教学理念,推进思政教育与专业知识传授的有机融合,把金融学课程思政建设融入新时代中国特色社会主义建设进程。在后续的教学改革过程中,将继续坚持守正创新的理念,在传承与变革中探索具有中国特色的金融学课程思政改革之路。

[参 考 文 献]

[1]

李姗姗,贡济宇.基于国家级一流课程《中药分析学》线上线下混合式课程思政教学改革探索[J].时珍国医国药,2022,33(11):2763-2765.

[2] 王伟,黄颖.讲好金融故事:“金融学”课程思政改革的有效路径[J].思想理论教育导刊,2021(3):112-116.

[3] 周弘,颜廷峰,欧鲲.金融学课程群课程思政与课堂教学融合探索——以安徽财经大学金融学院为例[J].内蒙古农业大学学报,2020,22(5):50-54.

[4] 熊晓轶,姚洋.基于课程思政的应用型财经高校金融学专业考核评价体系的构建研究[J].高教学刊,2021(2):43-46.

[5] 彭红军.高校专业课课程思政的实施路径与实践探索[J].大学教育,2021,131(5):1-3.

Research and Practice of Ideological and Political Education Reform

in the Course of Finance

——A case study of Chuzhou University

Dong Chunli, Zhang Ling, Yu Xiaomei, Fu Yunyun

Abstract: Ideological and political education in the curriculum is a key measure to achieve the fundamental task of moral education in colleges and universities in the new era. The course “Finance” gives play to the construction advantages of ideological and political demonstration courses of provincial courses, creates a curriculum ideological and political education mode of three-point integration, three-class interaction and one-line penetration, establishes a three-layer progressive mechanism from knowledge-ability-application to phenomenon-observation-in-depth emotional sublimation, and establishes a five-dimensional integrated reform path. By constructing a whole-process online and offline course before class, during class and after class, innovating the practical teaching activities, forming three teaching modules of “memory, thinking and consideration” with “China Finance” as the core, exploring multiple teaching methods, and implementing the reform of ideological and political teaching of the curriculum, it has laid a foundation for training financial talents in the new era.

Key words:Ideological and political education; Finance; Teaching reform

责任编辑:陈星宇