创新引领新时代群众广场舞高质量发展

2024-07-11吴海燕

吴海燕

摘 要:广场舞是以舞蹈为主的群体活动,是群众认可度较高的群众文化活动之一。本文从广场舞的概念、特点、创作误区、评审标准等入手,探讨如何创新引领新时代群众广场舞高质量发展,为公共文化服务资源辐射到更广大的地区提供参考。

关键词:群众广场舞;高质量发展;公共文化服务

随着公共文化服务体系的逐渐完善,广大群众自发参与并日渐喜欢上跳广场舞,广场舞全国普及人数已经超过一亿人,内容不断丰富、与时俱进。广场舞已经成为拥有全年龄段参与者的全民健身运动,而且不再是女性专属,全国男性舞友比例为12%,河北、甘肃、山东、内蒙古、辽宁、山西等地的男性舞友最积极。过去的几年可谓是广场舞发展的井喷时代,调查显示有53%的舞友是最近三年才开始跳广场舞的,有40%的男性舞友是近一年才开始跳广场舞的,而且广场舞群体中年轻人逐年增多。

一、什么是广场舞

广场舞是以舞蹈为主的群体活动。它具有强大的生命力,是当今中国社会生活中全民参与度最高、最为活跃和最为普及的群众舞蹈活动,也是当前影响力最大、群众认可度最高、参与人数最多、覆盖地域最广的群众文化活动之一。

在“2023全国广场舞高质量发展研讨会”上,中央民族大学舞蹈学院原院长马云霞对广场舞这一概念进行了详细剖析。她提出:“广场舞最重要的是舞动性与自娱性,要有多样的舞步和动感的旋律,让人群不局限在中老年群体,让广场舞成为全民愉悦身心、增强体质的重要运动项目。”在如今的全民健身时代,要让大家看到广场舞,就能够想跳、跟跳、一起跳、人人跳,在展现时代性的同时,传播重要的文化内涵,实现“有广场的地方就有广场舞”的愿景。

二、广场舞的特点

舞蹈是最古老的艺术之一,历来与人们的社会生活紧密相连。在人们的生产生活中,以舞蹈的形式来表达思想、抒发感受是非常普遍的现象。广场舞作为舞蹈的表现形式之一,具有其独特的特点。

(一)群众性

群众性是群众广场舞的根本性特征。广场舞是一种以群众为主体、在群众中进行、以群众自我娱乐为主要目的的舞蹈活动,是群众自己掌握和应用的舞蹈手段。就群众广场舞而言,它的参与群体是广大人民群众,服务对象和欣赏群体同样是群众,所有的一切都是围绕着群众这一群体。群众本就包含了群体的广泛性,几乎覆盖了各个年龄段、各个阶层、各个民族的群体。群众广场舞有齐舞、群舞等形式,动作简单一致。编导在创作时要与基层群众紧密沟通,充分了解他们的喜好,不要以自己的喜好来判断舞蹈形式的好坏。同时,要提高广大群众的参与度,使群众在参与的过程中感受到欣喜与愉悦。

(二)自娱性

娱乐性是所有艺术形式都具有的属性,有娱乐在其中,艺术的发生、发展和繁荣就有了内在的驱动因素。广场舞的自娱性强调跳舞不是为了表演,而是群众的娱乐活动和交际手段。

(三)地域性

不同的民族聚居在不同的地域,其地理环境自然相异,其劳作方式、交通状况、气候变化、服装服饰、生活习俗均是不同的。在自然环境和社会文化环境的多重因素影响下,广场舞的表演内容丰富多彩、形式各异。编导在创作时,应充分考虑具有地域特点的舞蹈形态,创作出风格鲜明、色彩鲜活的群众广场舞作品。

(四)时代性

当今时代,人们生活富足,精神文化生活需求日益增长,业余文化生活成为人们生活中的聚焦点,群众广泛参与广场舞展现着当下艺术活动的新时代特征。群众舞蹈的发展是随着社会发展而发展的,带有强烈的时代烙印,具有鲜明的时代性。编导要有敏锐的时代敏感度,引领群众审美的取向及发展。

三、广场舞的创作误区

广场舞编创需强调动作的单一性,要易普及。广场舞目前存在动作语汇过于复杂、人物造型过于雅化、舞蹈结构叙事先行等问题。广场舞的创作应秉承“简单易学、形式多样、通俗易懂、易于普及”的理念,牢记广场舞的本质特点与群众的实际需求,不能将纯正的群众基础抹杀掉。

目前常见的广场舞创作误区有空间误区、编排误区、审美误区。通常情况下,这三种误区经常交织进行。

(一)空间误区

根据广场舞四面性的场地特点,编导在创作中需要将单面向镜框式舞台创作思维转化为广场上的观众多面向的表演形式;在队形调度上也应区别于舞台化的失重、突变等处理方法;有的作品依靠背景视频表达主题,没能突出舞蹈本体地位;音乐选取过于悲伤或抒情,不符合广场舞健康活力的特点。

(二)编排误区

有部分编排者仍认为所有表演应在场内开始场内结束,中间不得退场或入场;在动作编排上突出个人表演的舞段,出现跳、转、翻、托举、双膝跪地、高跷等高难度舞蹈技巧或双人舞技巧;有的编排设计动作复杂、队形变化过多,不利于实际操作;有的出现了中途更换道具等复杂的舞蹈动作。

(三)审美误区

广场舞表演场地一般没有舞美灯光的烘托,服装服饰不必过于精致繁复;舞美道具尽量使用常见易掌握的道具,避免使用脱离生活的舞台化道具;加入造型、情节、叙事、讲故事等手法,都会呈现过度编排而脱离群众化特点。

四、广场舞创作需要注意的几个问题

(一)紧跟时代脚步,弘扬时代主旋律

广场舞一路发展而来,从广场上起舞到正式舞台上展示,参与人群从“中国大妈”到涵盖各个年龄段,广场舞甚至成为北京冬奥会的暖场表演节目,带动了全民舞蹈热情,也将街头广场舞带向了更大的舞台。“充满时代性的城市广场舞”类别中最突出的是北京市文化馆等多家单位演出的作品《一起向未来》,伴以耳熟能详的同名歌曲旋律,舞蹈动作语言实现了“自娱自乐、健康身心、简单易学、易于普及”的创作原则。编导在创编广场舞时,要紧跟时代脚步,弘扬时代主旋律。

(二)善于观察生活,提炼艺术形象,传承当地文化

动作的提炼对广场舞创作至关重要,准确地提炼出广场舞适合的、需要的动作是创作的重中之重。如果编出来的动作,不经过任何调度或队形变化,能够在原地把整首音乐跳完且不影响作品的原本呈现,就是广场舞最好的动作。山西广场舞《汾河流水哗啦啦》中的主题动作就是一个并步甩手,这个主题动作贯穿整个舞蹈,让人看完印象深刻又简单易学,是广场舞编创的优秀典范。

(三)区别于体育广场舞,凸显文化性、艺术性

文化性和艺术性是群众广场舞区别于体育广场舞的根本审美。实际上,群众广场舞不仅具备美育教育的功能,而且是一项独特的基层文化活动形式。在创作上,它区别于体育广场舞的单一健身属性,兼具艺术性的美感和现实意义,这种具有艺术化的广场舞更有亲和力、更易于传播。编导将自身的审美经验贯穿于舞蹈创作始终,表演者又从中进行自我审美的再创造,每个人在舞蹈中感受到了艺术的美感,从中获得美的享受和精神的满足。如以闽南民间小调《望春风》为音乐编排的广场舞《望春风》,借用音乐表达出对故乡的思念,舞蹈创作中选用了闽南地区独有的非遗民间舞蹈“拍胸舞”(打七响)的动作为创作元素,充分体现出闽南人民向前、向上的精神力量。

(四)选择耳熟能详、节奏感强的音乐

如今广场舞的舞曲风格多样,绝大多数的广场舞音乐节奏明快,歌曲的高潮部分不断反复。广场舞创作要选择适合的音乐,应选择耳熟能详、节奏感强的音乐。

五、广场舞的评审标准

(一)简约而不简单

舞蹈动作语言、队形调度变化以及音乐使用等,要实现简约而不简单。

(二)简朴而不简陋

服装服饰、道具使用等,应以简朴大方为主,贴近生活、贴近大众、贴近时代,实现简朴而不简陋,展现“小投入、小制作”“小作品、大情怀”。

(三)做减法而不减损

舞蹈整体编排、多媒体背景视频等各种创作手段应在当下很多创作基础上做减法,实现做减法而不减损。整齐是广场舞的必要要素,而专业性强、难度大的动作,对普通大众来说很难掌握,也很难达到整齐的目的。广场舞编创在动作元素运用和主题表达方面都应该适当做减法,让大家能学、易学。

六、第十九届群星奖广场舞获奖作品分析

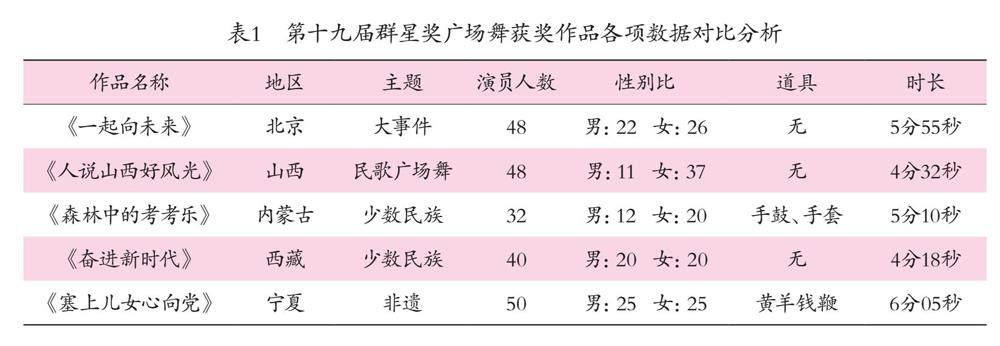

2022年9月在宁夏银川举行的“喜迎二十大 奋进新征程”第十九届群星奖广场舞决赛以“千人广场舞表演”盛大开篇,将群众广场舞的形式推向一种极致化,亦展现了当下中国广场舞遍地开花如火如荼的发展态势。文化和旅游部揭晓的第十九届群星奖广场舞5个获奖作品(表1),让广场舞创作有了现实的参照。入围此次评奖决赛的33个作品中,有直抒胸臆、表达中华儿女心向党的满腔赤诚的作品,也有各领风骚、展现民族地域文化传承发展风采的作品,更有彰显新时代城市拼搏者激情向上的现代都市作品。

正如本届评委、北京舞蹈学院中国民族民间舞系教授周萍所说:“评奖活动和参评作品,把整个中国大地上几乎人人跳的广场舞提升到一个高水准,展现了社会和谐美好的正能量。我看到了丰富多彩的形式和内涵,有表演型、健身型等各种舞蹈类型,很多作品都拨动了我的心弦。”

广场舞虽然有表演性与自娱性之分,但其定位应以自娱性为基础,兼顾群众的可参与性、舞动性、推广性和普及性。综观此次参赛作品,大致可分为三类:充满时代性的城市广场舞,融合地域性、民族性和时代性的广场舞,民族民间广场舞。由此可以看出,广场舞创作应注重的是基于律动的自娱自乐,而非过度编排、给他人欣赏的舞台作品;应追求人人可跳的群众性,在艺术呈现方面追求美感而非过度表演;应依托已有的传统、已有的群众基础,而非杜撰传统。

七、结 语

以舞蹈联结大众,用舞蹈传递快乐,广场舞这一独特的群众文化现象,是中国人特有的浪漫形式,为群众的文化娱乐形式增添了新的可能。笔者希望通过越来越多的广场舞交流活动,推动陕西广场舞高质量发展,逐渐发展出新的模式,为群众艺术与生活的交融提供良好的契机。

(陕西省文化馆)