构建终生学习生态:适应教育数字化转型的持续成长

2024-07-10季欣哲王小雨赵晓伟沈书生

摘要:教育领域正在开展数字化转型,学习者面临变革带来的挑战。终身学习作为教育数字化转型的重要理念,是可持续发展的重要推动力。从立体化维度出发思考终身学习在长度、宽度、深度和高度等四个方面的发展,得出终身学习理念在教育数字化转型背景下应将“终生学习”作为其核心要义,将终生学习的“四生”架构作为其核心特征。构建具有韧性的终生学习生态,培养学习者终生学习所需的元素养,助力学习者适应变革的持续成长,并期望能够推动教育数字化的成功转型。

关键词:教育数字化转型;终生学习;终生学习架构;管理学习;微能力认证;毫学位

中图分类号:G72

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)08-0015-06

我国在2022年全国教育工作会议中,明确提出了实施教育数字化战略行动的改革举措。党的二十大报告提出要“推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。北欧等教育发达国家也提出了要以终身学习理念为基础来重塑教育体系,以此来促进教育数字化成功转型。以数字技术为代表的新一轮科技革命与产业变革深刻改变着人类的生产生活和学习方式,催生新的岗位和技能需求,影响现有学习模式和教育形态,对终身学习提出新的要求。构建终身学习体系成为教育数字化转型的重要领域[1],是可持续发展重要驱动力。终身学习理念虽然早已传入我国,但是很多人对于终身学习的理解仍有偏差,简单地与“活到老,学到老”等同起来,这样的理解严重把终身学习理念窄化。基于此,推进教育数字化转型,梳理思考终身学习理念与架构,构建更具包容性、韧性、持续性的良好学习生态[2]势在必行。

一、适应教育数字化转型的终生学习

新一代智能技术在教育领域的应用,使得学习的发生摆脱了时间与空间的局限。终身学习也不应再局限于时间和空间上的“终身”,而应面向未来,以素养为导向,以更加广阔的视野设计终身学习,赋予终身学习新的价值意蕴,构建起具有生命力的终身学习架构。

(一)终身学习

终身学习的思想早在春秋末期孔子的儒学思想中就有所体现,孔子强调追求个体的价值,并认为个体价值是通过在整个生命周期中不断学习和追求实现的。在这种“人本主义”价值观的指导下,孔子所提倡的教育思想蕴含对终身学习的追求。在古希腊时期,赫拉克利特提出人们应该不断地学习和探索自然界和人类社会的规律,以便更好地适应变化和不确定性。可以看出终身学习的思想由来已久,并对现代终身学习理念的形成发展产生了影响。直到1994年,“首届世界终身学习会议”在罗马召开后,明确将终身学习视为一个不断的支持过程来发挥人类的潜能,它激励并使人们有权力去获得他们终身所需要的全部知识、价值、技能与理解,并在任何任务、情况和环境中有信心、有创造性和愉快地应用它们[3]。此后,终身学习理念才在世界范围内达成共识。

(二)从终身学习到终生学习

随着教育思想、文化观念、技术不断演进和进步,终身学习的内涵也在不断嬗变。从联合国教科文组织关于终身学习的系列报告中,可以发现其对终身学习内涵不断深化。

第一阶段的核心理念为适应生存,联合国教科文组织在1972年发表了《学会生存——教育世界的今天和明天》,在终身学习视野下,学习活动超越教育范畴,不仅涉及教育范畴,还涉及生存范畴[4]。因此,这一阶段终身学习开始由被动转为主动,关注人的生存与发展,强调学会生存。第二阶段的核心理念为学会共存,联合国教科文组织在2001年第46届国际教育大会召开了主题为“全民教育和学会共同生存”的会议。进入21世纪,终身学习被看作挖掘巨大财富的必要手段,能够使人与社会获得可持续发展。终身学习开始强调学习者不仅要学会生存,更加强调学会共存。因此,这一阶段终身学习从关注个人的发展转向关注人与人、人与自然、人与社会的相互依存关系,这也是学习型社会形成的基础。第三阶段的核心理念为共同利益,2015年联合国教科文组织发布《反思教育:向“全球共同利益”的理论转变》,提出终身学习应着眼于共同利益,以人本主义为基础,超越功利主义和经济主义,把人的全面发展、社会和自然的可持续发展作为终身学习的共同价值追求。

在教育数字化转型背景下,数字技术和数字要素对教育各个系统的驱动与赋能,改变了原有的终身学习生态。新时代应从立体化的维度对终身学习理念进行梳理和归纳:从长度来看,强调学习者由学会生存向学会学习发展,促进学习的持续;从宽度来看,强调学习者需要扩展学习的涉及面,实现全面发展;从深度来看,面对人工智能等技术带来的挑战,学习者需提高学习深度,提升面向未来的竞争力;从高度来看,学习者作为学习型社会的一部分,应共同建立起终身学习的集体文化,提高学习型社会的包容度。

关于“终身学习”与“终生学习”两个概念,学术界有学者从其差异性角度出发进行过对比[5],例如,祝智庭认为不妨用“终生”一词来表示终身学习理念的进一步发展,将“终生学习”作为新时代终身学习理念的核心要义①。

(三)终生学习架构

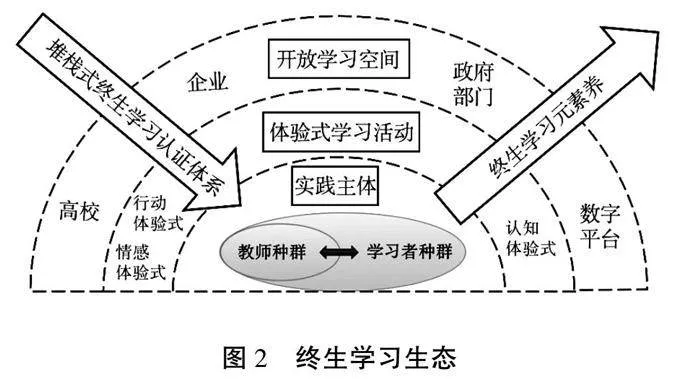

终生学习不能成为泛泛的学习,而是有目的性的学习,是以发挥人的全部潜能为目标的学习,以期适应瞬息万变的数字时代。因此,从立体化的维度出发,终生学习要倡导“四生学习”,形成个体在现在以及未来社会中都应具备的核心素养,要强调知识、能力、态度的统整[6]。如图1所示,学习者需要通过四个维度的终生学习,实现不断发展。

1.倡导有“生命长度”的学习(Life long learning)

有“生命长度”的学习要求学习者提高学习的延续度,通过学会学习,使得在整个生命周期中都可以持续学习。学习者需要掌握学习的策略,学会应用各种手段辅助学习,使不同的学习阶段形成合理的结构体系,从而实现知识不断建构。未来的流动性及其带来的不确定性和复杂性要求学习者可以将建构的知识和技能进行迁移,从而持续适应无限的客体。简单来说,学习者要实现学习的延续,需要在学习有限的知识技能时形成知能-心智结构[7],利用已经获得心智结构在未来依然保持学习的能力,并不断丰富心智结构。

2.倡导有“生命宽度”的学习(Life wide learning)

有“生命宽度”的学习要求学习者丰富与融通终生学习的涉及面,将终生学习与现实世界相连接。现实世界带来的问题,并不是某个特定知识或某项特殊技能所能解决的。如果将学科知识孤立或者学科知识之间缺乏相互协调与横向联系,那么学习者所学知识将不能应用于实际问题中,造成“知识无用论”的现象[8]。学习者丰富与融通终生学习的涉及面,有助于其在面对实际问题时,丰富审视问题的角度,融通解决问题的方法,从而成长为适应飞速发展的时代的复合型人才。

3.倡导有“生命深度”的学习(Life deep learning)

有“生命深度”的学习要求学习者提升终生学习的深入度,注重高阶思维的形成与运用。数字技术的发展,使学习者面对的学习内容呈指数式增长,泛泛的学习知识容易让学习者陷入旋涡,难以激发内在潜能。人工智能的发展也让人类在知识量和技能精确度上难以与其相媲美,造成的依赖人工智能现象,将会使学习者逐渐失去自主思考和决策的能力。因此,学习者学会如何思考,这比单纯的学习内容更加重要。让学习个体的内脑建立高阶思维,并通过思维驾驭外脑,由此所构建的复合脑就不再是一个简单的“知道”机器,而是一个复杂的创造机体[9]。学习者在学习过程中也将逐渐形成深入理解、思考和创新的能力,从而摆脱旋涡获得螺旋式上升的持续成长。

4.倡导有“生命高度”的学习(Life high learning)

有“生命高度”的学习要求学习者提升终生学习的包容度。在智能时代,全体公民都将成为新的“数字原住民”,学习活动也将逐渐从现实世界过渡到虚拟世界[1]。数字技术的变革使得在虚拟世界中数字道德伦理问题普遍存在。这不仅需要完备的外部法律约束与完善的管理体制,还需要学习者具备数字伦理素养,形成集体价值观。把建设终生学习文化、终生学习共同体作为个人的义务,使终生学习成为每一个人的权利。这也要求学习者在使用新兴技术时可以正确、合理地使用,构建起一个更加具有包容性和可持续发展的韧性社会,共同面对未来的不可知性。

二、指向终生学习的元素养

终生学习元素养以元认知为理论基础,是在教育数字化转型背景下对终生学习素养的延伸与重构,终生学习元素养关注学习者在整个生命过程中持续学习和学会学习的能力、学习者多学科融会贯通的能力、发展批判性和创造性等高阶思维的能力、学习者在数字社会所必备的数字伦理的能力。这四个方面的协同发展具有“1+1+1+1>4”的作用。因此,元素养不是所属四种素养的集合,而是一种更上位的素养,是能够对自我的素养进行监控和调节的素养。

终生学习者需要通过元素养的培养形成终生学习能力。从个体学习的整个过程来看,在学习时间上,终生学习者需要具备元认知素养,通过自我监控确保学习的延续并形成一定心智结构来支持新内容的学习;在学习内容上,除多元与丰富以外,还需具备学科融通素养促进学习的不断拓展;在学习深度上,学习者需要具备批判性、创造性等高阶思维能力素养,在面对真实情境时解决复杂问题,实现从理解到应用再到创新的飞跃;在学习空间上,每位学习者都处于一定技术环境下,需要具备正确看待和使用技术的素养以面对未来新技术的持续出现。综上,元素养的培养与个体整个生命过程的学习较为贴切,可以成为促进个体终生学习的核心抓手。

(一)元认知素养:支持终生学习的延续度

终生学习的延续度有赖于元认知素养的培养,元认知素养包括对认知过程的觉知、对认知内容的觉知以及对认知结果的监控、评价和调控等。具备元认知素养的学习者能够持续学习,选择合适的学习策略、管理自我学习并学会学习。

元认知素养的培养有利于学习者产生学习动机、选择学习策略。学习者对认知过程、认知内容的认知与调节,能够使学习者根据自我认知运用合适的学习策略开展学习,有利于产生内部动力、自我效能感等。学习者具备了持续学习的心向性,进而能够保障学习的延续。元认知素养能够帮助学习者通过自我监控、评价与调节管理好自己的学习。欧盟的Life Comp框架在学会学习领域中强调的管理学习(Managing learning)包括计划、组织监督和审查自己的学习[10]。实际上,元认知素养与学会学习的执行性成分或管理成分密切相关[11]。更重要的是,学习者需要学会学习,发展心智结构。具备元认知素养能够助力学习者有意识地将有限的知能结构发展为一定的心智技能,在面对无限的客观世界时运用心智技能不断学习,形成面向未来的学习力。

(二)学科融通素养:丰富终生学习的涉及面

学科融通素养是指能够将跨学科和跨领域的知识、同一学科跨章节的知识以及跨时间段同一知识的不同认识等融会贯通的能力。学科融通素养的培养能够帮助学习者丰富学习的涉及面,成为多元知识主体。具备学科融通素养的学习者能够将不同知识结构的关系进行动态调整,所具备的知识具有异质性、多形态、多维度性[12]。

终生学习是个体不断发展的过程,终生学习在涉及面的发展不仅仅是指个体知识量上的增长,更强调学习者能够将已有的知识进行融会贯通,即个体能够形成新的知识结构并不断向外拓展,打破原有学科知识之间的边界生成新知识,并能够不断突破自我的知识边界向外生长。同时,终生学习要与真实世界相连接,在科技高度发展以及现实问题日益复杂的当下和未来,真实世界的问题必将以结构不良的复杂问题占多数,单一学科知识难以解决问题,学习者需要具备多元知识、复合能力,从而能够用整体性的视角解决复杂问题。因此,学科融通素养是链接知识与真实世界的关键素养。终生学习需要面向未来实现不断生成和跨越,终生学习者在涉及面的不断丰富能够不断拓宽自我发展的道路,也为终生学习的延续拓宽了可能性。

(三)高阶思维素养:促进终生学习的深入度

促进终生学习的深入度有赖于高阶思维素养的培养,高级思维素养是发生在较高认知水平层次的心智活动或较高层次的认知能力,包括独立思维能力、批判性思维能力和创新性思维能力。在人工智能时代,简单的事实性知识的掌握和机械任务的完成越来越多地为人工智能所取代,人类智能面临挑战。因此,面向未来的终生学习应是具有深入度的学习,学习者需要具备高阶思维能力。

终生学习不是在一个层面上泛泛学习,而应是不断深入学习,终生学习者不应是知识的容器,而应是知识的反思者和生成者,只有这样,才能发挥个体的全部潜能,实现终生学习的应有之义。美国国家教育协会就培养未来社会发展所需人才指明了方向,提出了面向未来的学生必须具备四项学习能力,其中就包含了批判性思维能力和创新性思维能力[13]。在知识触手可得的今天,人们都处于算法“精心”推送的信息茧房中,高阶思维素养能够帮助学习者破除信息茧房,制造信息偶遇,并促进创新思维的发展,由此能够使得学习不断递进,促进终身学习的深入度。

(四)数字伦理素养:提升终生学习的包容度

终生学习的包容度需要通过学习者数字伦理素养的培养来实现,数字伦理素养要求每一个参与到数字社会的个体都能够遵守数字伦理道德规范、承担信息社会责任、合乎规范地使用技术,进而辩证地看待技术的变革与创新。面对数字技术的更迭,数字伦理素养能够帮助终生学习者在未来面对新技术时以合理的态度看待技术,以合乎法规的方式使用技术,通过对个体数字伦理素养的培养来提升终生学习整体的包容度。

终生学习应该是有生命高度的学习,体现为对技术使用和变革的包容度。智能时代技术已经成为学习社会中不可分割的部分,技术的发展在带来机遇的同时,也引发了更多的伦理风险,数据隐私安全、算法偏见、学术抄袭等问题日益突出。在未来新技术将不断出现,学习者必须清醒地认识到技术发展势不可挡,不断提升对新技术的包容度能够将技术更好地赋能终生学习。终生学习与技术不可分割,学习者应该采取积极的态度拥抱技术的发展。通过数字伦理素养的培养,形成整体的社会伦理道德规范,将数字道德文化融入终生学习文化中,提升终生学习的包容度,共同构建起“人机共善”的学习型社会。

元认知素养、学科融通素养、高阶思维素养和数字伦理素养之间是相互促进的关系。其中,元认知素养是终生学习的基础,使其他素养的发展成为可能,个体的终生学习表现为由点或线段转变为无限向外延展的射线;学科融通素养和高阶思维素养是提升终生学习高质量发展的推动力,同时能够促进元认知素养的发展,个体的终生学习表现为由线延展出多个面;数字伦理素养是终生学习发展的方向保障,引导个体朝着正确的方向持续成长。

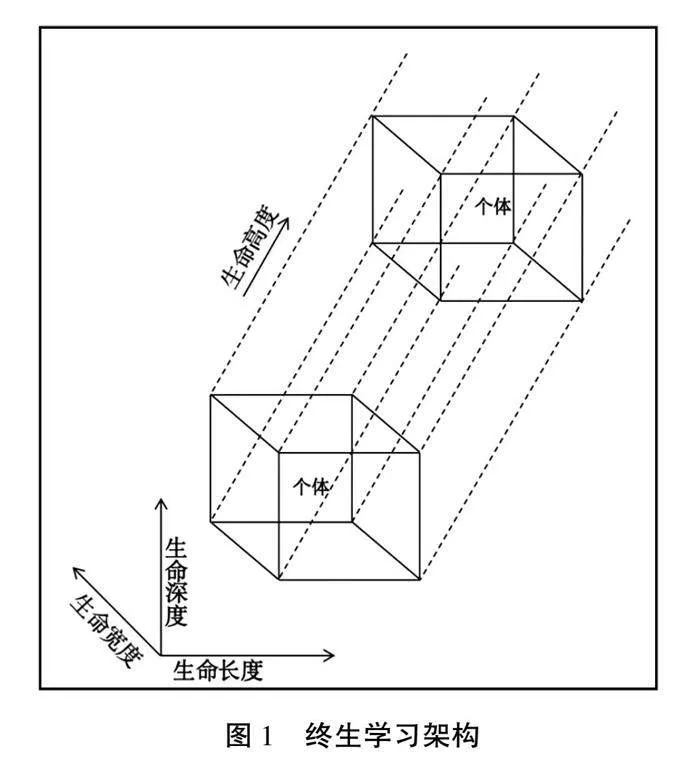

三、构建富有韧性的终生学习生态

促进终生学习高质量的发生需要由学习共同体及其物理的和虚拟的学习环境共同构成一个自成一体的终生学习生态[14],这也是教育数字化转型的内在要求与实践路向[15]。在数字化转型背景下,终生学习理念的转变需要创建联通、开放的学习生态来支持学习者学习。面对来自未来的冲击和压力,终生学习生态需要具备稳定性。因此,终生学习生态需要更加注重生态自身对未来外部环境变化的适应力,构建起一个富有韧性的终生学习生态。如图2所示,终生学生实践主体包括教师与学习者,学习空间指向高校、企业等开放学习空间,二者之间通过体验式学习活动的过程建立起联系,从而培养学习者指向终生学习的元素养,最后通过堆栈式认证(Stackable Credentials)的评价体系来助推终生学习的持续发生。

(一)主体:教育利益相关者

终生学习生态是为了促进学习持续、有效发生而形成自组织结构状态。首先,学习者种群是主要的实践主体,在一定生态下进行着知识建构与认知发展。终生学习生态中具有复杂的成分,客体的变化能够刺激学习者的认知,促进知识建构。学习者面对不断变化的外部世界需要形成适应力,并不断进行自我重构。沈书生将这种学习者通过不断自我重构引发认知变化与知识建构的力量称为“学习力”[16]。学习的目的在于不断获得新知识,具备学习力的学习者能够将获取的已有信息转化为自己的能量,在面对未来无限客体时持续适应。教师种群作为终生学习生态中重要的实践主体,在成为学习环境的构建者、学习的指导者、咨询者和辅助者的同时,能够帮助其自身的不断发展。在终生学习生态中,教师种群和学习者种群要以互惠互利的关系协同演进[17]。

图2 终生学习生态

在技术不断发展的数字时代,终生学习生态中技术的不断出现与融合,将不断改变学习者所处的学习空间。实际上,技术一方面改变了学习空间;另一方面,技术的融合也能够帮助学习者更好地适应学习新生态。实践主体要构建信息化学习力来适应新生态,学习力的提升将增强整个终生学习生态的韧性,实现主体和生态间的相互促进和共同发展。

(二)空间:开放的外部世界

终生学习者的学习是指向现实世界的,现实世界的问题的解决需要多个领域的共同合作。每个领域都是一个小型的生态,终生学习需要不同生态间开放协作,从而提升终生学习生态的韧性。政府、企业和教育机构等需要共同打造开放的学习空间,充分利用物理学习空间和数字技术构建的虚拟学习空间,实现二者有效融合。

政府部门需要为终生学习提供政策性支持,为学习者提供优质的学习环境和资源。有关部门应借鉴国内外优秀的案例并结合实际情况,促进不同机构间的合作,建立可持续发展的学习型社会,为学习者提供开放的学习空间和公平的机会。企业应为学生者提供实践机会,鼓励学习者在实践活动中应用知识。学习者可以将所学知识和技能应用到实际场景中,促进知识和技能的迁移,提升解决实际问题的能力。高校可以发展为开放大学,学习者可以随时进入大学。高校可以充分利用校友资源,邀请优秀校友返校作为实践专家,打造高度开放的高校。

数字技术是促进学习有效发生的重要抓手,利用技术手段提供多样化的数字学习工具和平台,能够帮助学习者进行自主学习和创新实践。以大数据、人工智能、物联网等为代表的新兴技术可以为终生学习生态系统的构建提供现代化方案[18],并通过大数据的整合与分析,为预防和解决学习危机提供灵活的解决方法。

(三)过程:体验式学习活动

“721”学习法则认为:人类70%的学习来自体验式学习,即来自真实生活经验或者工作中的锻炼;20%的学习来自社交式学习,即来自别人给予的反馈以及观察和学习榜样;10%的学习来自集中式学习即正规培训或者说是课堂学习。体验式学习是学习方式中比例最大的,它可以成为终生学习得到落实的重要抓手。

体验式学习活动有三种基本形态,即情感体验式、行动体验式和认知体验式[19]。情感体验式学习活动培养学习者的数字伦理素养,学习者需要进入情绪冲击力强的情境,通过集体讨论等方式,促进学习者正确价值观的形成。行动体验式学习活动培养学习者的学科融通素养和高阶思维素养,要以解决真实情境问题为出发点,学习者要融通多学科知识和技能参与到问题解决中,在问题解决过程中要充分调动高阶思维和跨学科思维能力,需要通过运用两个以上学科知识,根据问题解决的过程去解决问题[20]。认知体验式学习活动培养学习者的元认知素养,将学习者置于体验不同学习策略的真实情境中,在此基础上,学习者不断反思、回顾体验的过程,不断更新、迭代学习策略,从而提高自己的元认知素养,并在后续学习中使用更适合的认知策略和学习策略持续学习。

(四)评价:堆栈式认证体系

评价是终生学习的关键要素。数字化转型背景下正式学习、正规学习中的教育评价,已经初步具有多元、多角度、多方式、全过程的特征。而非正式学习作为终生学习的重要部分与其存在一定的壁垒,通过微能力认证、学分银行、1(证书)+X(技能证书)的无缝衔接形成堆栈式的终生学习认证体系[15]。所谓堆栈式认证是指在学习者完成一系列课程后,为其颁发各个领域的证书,然后在获得足够的证书以满足学位要求后授予学位,这种方法被称为堆栈式认证。例如,纽约州立大学推出了500多个高质量、可堆栈的微能力认证项目,涵盖60个领域,实现了微能力认证与学分体系的互通[21],推动了终生学习可持续发展。

微能力认证的推进需要来自多方面的努力,包括政府、学习机构、社会力量等。政府应引导并颁布相关政策,肯定微能力认证的价值,提高微能力认证的社会认可度。高校应探索认证道路,开展“毫专业”(Nanodegrees)设置的实践,探索微能力认证的认证方式。同时,来自社会的企业、机构等可以根据自身工作场景,选择工作嵌入性知识技能,对知能获得者颁发相应微能力证书。真实情景下问题的解决需要不同技能的组合,每个人的终生学习生涯都需要不同的技能的堆栈。微能力认证和开设“毫学位”等评价机制是对学习者学习能力的肯定,能够激发终生学习者的学习动力,满足个性化发展需求,促进学习者成为创新型、复合型人才。

注释:

①引自祝智庭《关于教育数字化转型的新见解》报告,2022年9月29日,全国教育技术专业校际协同课程《教育技术研究前沿》,主办单位:西北师范大学教育技术学院。

参考文献:

[1]吴遵民,蒋贵友.数字化时代终身学习体系的现实挑战与生态构建[J].远程教育杂志,2022(5):3-11.

[2]刘宝存,岑宇.世界教育数字化转型的动因、趋势及镜鉴[J].现代远程教育研究,2022(6):12-23.

[3]万明春.学习社会与终身学习[J].教育研究,1997(7):34-39.

[4]高志敏.关于终身教育、终身学习与学习化社会理念的思考[J].教育研究,2003(1):79-85.

[5]张慧萍,侯怀银.“终身学习”解析[J].职教论坛,2022(9):88-95.

[6]杨小微.从“终身”看“基础”——对基础教育之“基础性”价值的再认识[J].人民教育,2009(9):11-13.

[7]沈书生.设计学习事件:指向学习的层次[J].电化教育研究,2019(10):5-11.

[8]秦瑾若,傅钢善.STEM教育:基于真实问题情景的跨学科式教育[J].中国电化教育,2017(4):67-74.

[9]沈书生,祝智庭.ChatGPT类产品:内在机制及其对学习评价的影响[J].中国远程教育,2023(4):8-15.

[10]BOYATZIS,STUBBS,TAYLOR.Learning cognitive and emotional intelligence competencies through graduate management education[J].Academy of Management Learning and Education,2002(2):150-162.

[11]高文.学会学习与学习策略[J].外国教育资料,2000(1):48-52.

[12]马永红,张晓会.跨学科的内涵、机理及衍变路径[J].清华大学教育研究,2023(1):30-37.

[13]赵慧勤,王兆雪,张天云.面向智能时代“4C能力”培养的创客课程设计与开发——基于STEAM理念的实施路径[J].远程教育杂志,2019(1):104-112.

[14]张豪锋,卜彩丽.略论学习生态系统[J].中国远程教育,2007(4):23-26+79.

[15]祝智庭,赵晓伟,沈书生.技能本位的学习范式:教育数字化转型的认识论新见解[J].电化教育研究,2023(2):36-46.

[16]沈书生.学习新生态:构建信息化学习力[J].苏州大学学报(教育科学版),2020(1):1-8.

[17]张伟平,陈梦婷,赵晓娜,等.教育信息化2.0时代课堂教学新生态的构建[J].苏州大学学报(教育科学版),2020(1):9-17.

[18]董幼鸿,周彦如.技术赋能城市韧性治理的系统思考[J].东南学术,2022(6):85-97.

[19]姬昂.基于体验式学习理论的成人教育发展再探索[J].继续教育研究,2017(4):58-60.

[20]万昆,饶爱京.促进跨学科学习发生的学习环境设计研究[J].教育学术月刊,2023(3):91-99.

[21] SUNY. Gain new skills, knowledge, and experience with microcredentials at SUNY[EB/OL].(2017-08-30)[2022-11-15].https://www.suny.edu/microcredentials/.

Building an Ecosystem of Life-long Learning: Continuous Growth in

Adapting to the Digital Transformation of Education

Ji Xinzhe Wang Xiaoyu Zhao Xiaowei Shen Shusheng

(College of Educational Sciences, Nanjing Normal" University, Nanjing 210097, China)

Abstract:The field of education is undergoing digital transformation, and learners are faced with the challenges brought about by the change. As an important concept of digital transformation of education, lifelong learning is an important driving force for sustainable development. This paper considers the development of lifelong learning in the four dimensions, including length, width, depth and height, and holds that the concept of lifelong learning should take “life-long learning” as its core meaning under the background of digital transformation of education, and take the “four-dimension” framework of life-long learning as its core feature. It is suggested to build a resilient life-long learning ecology, to cultivate the meta-literacy required by learners for life-long learning, and to help learners adapt to the change and continue to grow, with the hope to promote the successful digital transformation of education.

Key words:Digital transformation of education; Life-long learning; Life-long learning framework; Managing learning; Micro-capability certification; Nanodegrees