客家小吃名称中修辞格的运用艺术探析

2024-06-28谭崇佳

【摘要】客家小吃名称运用修辞格展现了客家饮食文化,具有独特的艺术价值。本文从文化语言学的角度,剖析出客家小吃名称运用修辞格具有化抽象为具象、反映客家人的语言迷信观念、展示客家文化性格的艺术特色。

【关键词】客家小吃名称;修辞格;运用艺术

【中图分类号】H176 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)22-0125-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.22.038

客家小吃的名称是客家方言的重要表现形式,蕴含着客家文化内涵。由此,本文从客家小吃名称入手,搜集并使用的有效客家小吃名称共288个,来源如下:

首先,通过实地考察,我们走访了江西省赣州市的部分市民,收集客家小吃名称并了解该名称的内涵,此类名称共155个;其次,笔者通过客家网、客家新闻网等网页增加客家小吃名称共40个;此外,笔者还查找了一些有关客家饮食文化的研究资料及书籍,再增加客家小吃名称共93个。

笔者使用田园调查和资料搜索的方法,收集较稳定使用的客家小吃名称,通过对语料进行统计分析,呈现修辞格在客家小吃名称中的运用情况。并通过民间走访及客家文化资料查阅等方式,主要从文化语言学的视角进行剖析,从而展示客家人的思维观念、文化性格等。

一、客家小吃名称的类型

通过分析搜集到的语料,我们发现,客家小吃名称可以分为两大类:一类只由专名组成,共有71条;另一类由“专名(指对具体的某一个事物的称呼)+通名(通名是指对一般的某一类事物的称呼)”组成[1],有217条。统计结果如下:

可以看出,客家小吃多通过“专名+通名”方式来命名。这既与小吃本身的性质特点有关,也与小吃名称所用词语的特点有关,还受人们的认知习惯等因素的影响。

(一)专名

在这类名称中,分为含制作方式的和不含制作方式的两类。从表1可知,这类小吃名称中运用制作方式相关词汇进行描述的只占少部分,所用词汇包括炖、炸、煎、炒、溜、磨,只涵盖了部分客家人所用的烹饪方式(客家人常用的烹饪方式还有焖、蒸等)。

在不含制作方式的一类中,由于缺乏通名起标识作用,因而通过构成名称的语素之间形成偏正结构的方式,让食客通过了解某一小吃的相关信息作出选择,常运用以下三类进行描述:

1.材料名称

这类小吃名直接把制作小吃的原材料名称作为小吃名。如“柿花”,“柿”即柿子,是制作原料之一;“葱条”,“葱”为米浆中添加的重要部分。

2.描述性状的词

这类小吃名称通过描述食物的组成性质和外形来为小吃命名。如“粄圆仔”中的“圆”和“仔”,制作初始步骤时与制粄时类似,形圆,个头较小则称“仔”;在“面帕粄”中,客家人称“毛巾”为“面帕”,因刚从蒸笼中取出、未切形加工的粄形似面帕,因此得名。

3.地点词

这类小吃名称中使用了地点名词。如“丰顺旗斗排骨”中,“丰顺”为地名。再如,“全南磨斋”“平远红菌豆腐头”中,“全南”和“平远”皆为地名。

(二)专名+通名

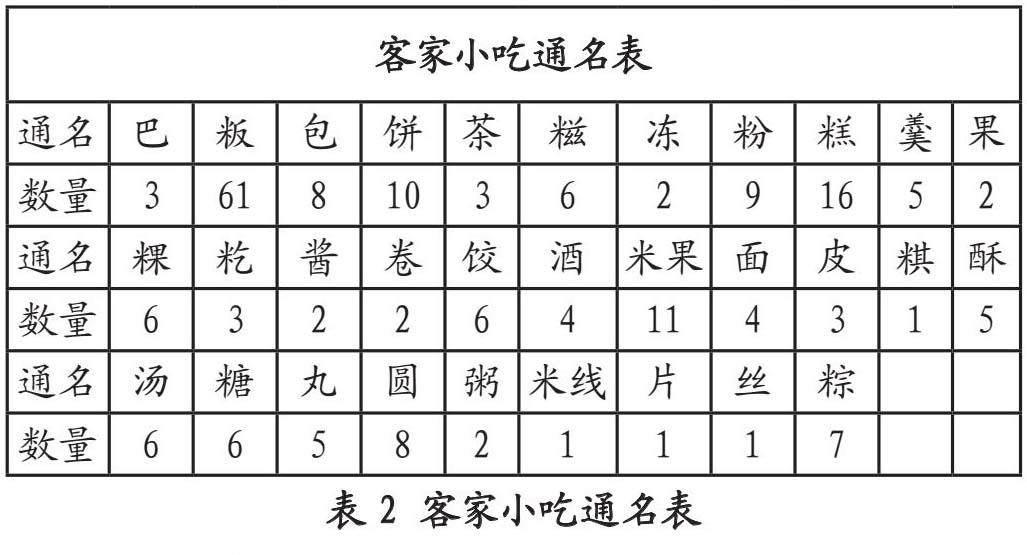

客家小吃名称中的通名类型主要有以下几方面(如表2所示):

1.通名类型

客家小吃名称的通名类型具体有以下四种:

(1)以米、面粉为主要原料制作小吃的名称

这类小吃以米、面粉为主要原料来制作小吃,名称中也涵盖了相关信息。例如,“粄”,用米面等粮食制成的各类点心的统称。客家话用“粄”,同时也用“糕”。客家粄、糕略有区别:温度较大、保存期较短的称为粄,如发粄、味酵粄之类;温度较小、保存期较长的称为糕,如菊花糕、云片糕之类。[2]

(2)表示小吃性质状态的名称

这类小吃名称表现的是小吃成品的状态。例如,“羹”,指烹制的汤汁较为浓稠的糊状食品,具体小吃有鸭松羹、豆得羹等。

(3)表示小吃形状的名称

这类小吃名称描述了小吃的形状。例如,“圆”,客家人称圆形的丸子类食品为“圆”,具体小吃有薯圆、煎圆等。

(4)表示小吃入口感觉的名称

这类小吃名称表现了小吃吃进嘴里的味觉、触觉感受。例如,“酥”,指油炸后达到轻脆口感的食物,具体小吃有油利酥、盐明酥等。

其中粄类(61条)和糕类(16条)最多,反映了客家人喜好在正餐外以米面粉制作小吃的饮食习惯,也反映了稻谷作物在客家人饮食结构中的重要地位,与客家人从中原迁居南方、保留北方饮食文化习惯并融合当地饮食习惯的特点相呼应。

二、客家小吃名称中的修辞格类别

修辞是一门艺术,指在语境里巧妙运用语言而构成特有模式以提高表达效果的方法。[3]在客家小吃命名中主要运用了比喻、拟人、夸张、婉曲、用典的修辞格,使菜名更为生动形象,从而食客传达出更深刻有内涵的文化内容。

(一)比喻

比喻,又叫譬喻,俗称打比方,就是根据联想,抓住不同事物的相似之点,用另一个事物来描绘所要表现的事物。[4]客家小吃名称从小吃的形状、颜色、口感等方面找到与语体相似的地方并命名。

以形状设喻,指根据小吃的形状用语词描绘出来。如“牛舌粄”,因成型的粄形状似长形牛舌而比作牛舌并命名。如此命名,在视觉上能给人直观的感受,也便于挑选适口的小吃。

以颜色设喻,指根据小吃的颜色生动形象地描绘出来。人们常把无色、晶莹剔透的固体比作水晶,如客家小吃中的“水晶肉”。如此能够赋予食物更生动的视角表现,提高人的食欲。

以口感设喻,指将食物的口感与喻体的状态相联系并描绘出来。如“水粄”,因吃起来有水润软弹的口感,就与给人类似感受的水相比,给人新奇之感。

(二)拟人

拟人,指赋予小吃以人的特点,把本不具有人的情感、动作的事物描绘得跟人一样。客家小吃中运用拟人的修辞手法,更生动活泼,易让人产生联想。

在客家小吃中如“笑粄”,掺入发酵粉发酵并蒸制后,会隆起并在顶端形成十字形裂口,即“笑”(俗称“开花”)。笑这一人的动作表示人心情愉悦,运用在小吃上则表示小吃发酵状态好,制作成功。客家人相信“笑粄”“笑”了预兆着来年阖家欢乐、笑口常开,也因此深受客家人的喜爱。

(三)夸张

夸张,即对事物进行夸大或者缩小的描写,在客家小吃中主要是夸大描写。如“千层糕”,指有多层不同颜色或形状的糕层叠加在一起的小吃,在这里将“多层”夸张成“千层”,突出其数量之多,工艺之巧。

(四)婉曲

婉曲是故意避开直接表达而用委婉的话表达本意的修辞方式,分为婉言和曲语两种。在客家小吃中,出于避讳或者讨彩的原因,将美好愿望寄托在小吃名称中,以求吉祥如意。如“黄元米果”,因在客家话中“黄”与“旺”“王”同音,便以此命名,讨一个人丁兴旺、荣华富贵的好彩头;“鸭嬷溜”,运用曲语,不谈及小吃本身像小鸭蛋的形状,而是描述母鸭下蛋的过程(“嬷”在客家话中指老年妇女)。

(五)用典

用典,借古人的话表达自己的意思的一种修辞手法。在客家小吃的名称中,就与历史文化相结合,一个名称背后蕴含一个典故,使人在品味美食时还有品味文化的感觉。例如,“忆子粄”,背后蕴含了大埔松婶思念儿子阿根制粄的典故,富含客家人浓浓的家乡情怀。小吃现今仍会在流人口流动多的车站附近售卖,远行的客家人一听到叫卖就会想起家乡,是客家人寄托相思的重要小吃之一。

申小龙:“思维的一个重要功能就是‘分节,有了分节音,才有了一个个范畴;语言的功能就是将事象符号化,符号化就是抽象和区别。”社会中的语言交流是一种精神层面的交流,是抽象的。客家小吃的名称根据不同类型的不同特征和内涵将客家小吃具象化,才能在交际者之间达成同一层面的精神交流,通过符号的区别性特征实现信息接收、吸纳和传达。这一过程体现了客家人善于将生活中的事物与语言相联系,创造富有文化韵味的客家语词,表现了其认知的丰富性。

三、客家小吃名称中修辞格的艺术特色

(一)化抽象为具象

客家小吃名称中还出现了拟声词充当专名与通名组合的情况。据汉语拟声词的形容词性特征,拟声词在句法功能方面很接近于形容词,可以担当起形容词可担当的几乎所有句法成分;从语义功能方面来看,也具有形容词的语义特征。[5]例如,“赣南嗦粉”中的“嗦”是拟声词,表现吸食米粉的声音,在此作“粉”这一通名的定语,具有形容词性特征。拟声词的运用,让人看到这一名称,仿佛就能够通过念读音节还原吸食米粉的动作,超越时空还原具象动作、情态,具有化想象中的抽象动作为具象符号的表意作用。

据统计,名词含修辞的频次为48次,其中比喻28次(58.33%)、比拟2次(4.17%)、婉曲12次(25%)、夸张1次(2.09%)、用典5次(10.42%)。根据王希杰对辞格的分类,比喻和比拟都属于表现内容和形式上联系美的一类,婉曲和夸张属于表现语言变化美的一类。[4]客家小吃名称中运用表现语言联系美辞格的频次最高,其次是表现语言变化美的一类。其中在运用比喻辞格的28条名称语料中,形状词的有23条(82.14%),颜色词有4条(14.29%),口感词有1条(3.57%),运用比喻辞格的名称中,因形状相似产生的隐喻频次最高,且运用了比拟修辞的皆为拟人辞格,这也是一种隐喻。我们以一个概念去理解、建构另一个概念,于是也以一个概念的词语去谈论、表述另一个概念,这就是“概念隐喻”(Conceptual Metaphor)。[5]客家小吃名称装载客家人想要把抽象且横跨时空的图景的思维及对食物的感情,并传送给接收小吃信息的一方,完成传递任务,对方再从名称中提取出思想和感情。这也就决定了客家人在选择喻体时,会选择可观、可尝的事物,例如,禾杠粄中的“禾杠”喻粄形状看起来似禾杠,水粄中的“水”喻指粄尝起来如水一般柔软滑嫩。

(二)反映客家人的语言迷信观念

客家人惯用委婉语及惯用委婉语及在小吃名称中善用婉曲(婉言、曲语)修辞,认为语言符号中也有福祸凶吉,蕴含了客家人深刻的语言迷信观念。据表1可知,婉曲辞格的运用频次仅在比喻之后,且据统计,运用婉曲辞格的名称中,运用婉言的有11条(91.67%)、曲语1条(8.33%),婉言辞格在婉曲中的运用频次占据绝对优势。婉曲即是对不雅或有刺激性的事物通过迂回的方式以与本义相似的更正向的话来替代,委婉语是婉曲在语用中的典型表现。“汉族人的名称避讳的来源,无疑也是来自语言迷信观念”(郭锦桴,1993)。例如,在乌粿中,主要原料是鼠壳草,但是鼠壳草中的“鼠”偷盗粮食,并不为劳动人民喜欢,就觉得以此命名不好听,于是因制作出来的小吃是黑色的,就选用了形容颜色的“乌”字命名为“乌粿”。

(三)展示客家文化性格

如前所述,比喻辞格是打比方,而喻体的选择多与本体相似的事物,这在一定程度上展示了客家人化抽象为具象的思维特征。据上文,客家小吃名称命名惯用概念隐喻。而概念隐喻在很大程度上依赖于人类隐喻思维模式的共性,但有时也跟普通隐喻一样,表现出显明的民族文化特征,即民族性(Nationality)。[5]客家人还有崇文重教的文化传统,在小吃名称“状元红”中,小吃本身是逢年过节、红白喜事时常准备的茶点,形似状元中榜的红花圆球,颜色是代表喜事的红色,外裹糖粒、口味偏甜,以“状元”命名寄寓人们对后生学业的美好期望,希望在喜庆时节能沾上福气,一举高中。

四、结语

本文主要从文化语言学的角度,对客家小吃名称中所运用修辞格的表现进行分析,剖析出其艺术特色。客家小吃名称运用比喻、拟人、夸张、婉曲、用典的修辞格,将客家小吃具象化,在交际者之间达成同一层面的精神交流,通过符号的区别性特征实现信息接收、吸纳和传达。这一过程体现了客家人善于将生活中的事物与语言相联系,创造富有文化韵味的客家语词,表现了其认知的丰富性。这还反映了客家人化抽象为具象的思维、语言迷信观念,展示了客家文化性格。

部分客家小吃蕴含历史文化内容,但与名称本身关系不大,特征不甚明显,在此不作详解,如小孩出生需用“沙糕粄”、红喜事制“红敛糕”、白喜事制“白敛糕”等等。

从上反映的现实情况和文化特征可以得出,客家语言作为一种艺术,如何取其精华去其糟粕,仍有不可估量的现实意义。

参考文献:

[1]龚彩虹.试论客家美食名称的语言特点[J].客家研究辑刊,2010,(2):159-164.

[2]谢栋元.客家话北方话对照辞典[M].沈阳:辽宁大学出版社,1994.

[3]黄伯荣,廖序东.现代汉语 下 增订五版[M].北京:高等教育出版社,2012.

[4]王希杰.汉语修辞学[M].北京:商务印书馆,2014.

[5]李国南.辞格与词汇[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

作者简介:

谭崇佳,女,江西赣州人,华侨大学华文学院华语与华文教育专业硕士研究生,研究方向:修辞学、语用学。