基层政府环境避责的生成逻辑与破解路径

2024-06-19白彬司春彦

白彬 司春彦

摘要:基层政府作为国家政策落地的末端和具体执行单位,是推进美丽中国建设的核心力量。如何破解避责困境促进绿色发展,是基层治理研究的重要议题。本文基于基层政府环境避责的相关研究,选取6个要素对30个县域地区的环境整治案例,以“观念—结构—行动”分析框架进行定性比较分析,揭示基层环境避责发生的影响路径。研究发现:①单个条件要素并不构成基层政府环境避责的必要条件,这一现象是多因并发的结果。②基层环境避责的影响因素路径可识别为:制度结构与多元主体联动型、环保意志与行动方式推动型、价值观念与部门执行联合型。③生态环保意志、部门执行力度、责任担当意识和政府财政压力复合、上级监督机制和多元主体参与联动是导致基层环境避责的关键影响变量。为此,应深入贯彻落实习近平生态文明思想、积极引入技术治理、优化央地财政支出结构、鼓励地方政府担当作为、完善主体监督机制、引导多元主体广泛参与,形成共建共治共享的环境治理格局。

关键词:基层政府;环境避责;生态治理;生成逻辑

中图分类号:D630.9 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2024)03-0090-15

一、引言

2023年7月,习近平总书记在全国环境保护大会上强调,地方相关部门要认真落实生态文明建设责任清单,强化分工负责,加强协调联动,形成齐抓共管的强大合力。在此背景下,伴随新《中华人民共和国环境保护法》、党政领导干部生态环境损害终身问责制度和中央生态环保督察制度的相继出台,环境整治工作成为各地政府的一项中心任务,积极履责、敢于担当成为基层政府建设的一项必然要求。在国家力量的推动下,中国走出了一条有效的环境治理路径,生态环境质量得以显著改善。然而,值得注意的是,一些地方政府在此过程中也出现了做表面文章的怪象:通过甩锅分锅、责任转移、以文件落实文件等避责策略,敷衍应对中央环保督察治理考核意见。这一现象的蔓延易导致地方环境质量受到损害,因此,基层环境避责困境亟须破解。

现有研究主要从制度、组织和个体3个层面切入,对基层政府环境避责的影响因素和治理策略进行分析,学界通过个案研究和理论归纳等方式,围绕外部制度环境和个体风险感知等角度,对基层环境避责的成因进行了宏观和微观把握。而中观层面下的组织情境在地方政府行为选择中也扮演着重要角色,已有研究对此关注不足,且并非所有因素都将导致环境避责的最终发生,这一现象是多因并发的结果。那么,在中央如此高压推动、高压问责态势之下,基层环境避责现象为何仍然呈现高发趋势?又该采取何种策略破解这一治理难题?本文通过梳理已有研究成果,结合责任政治理论范式,构建了“观念—结构—行动”分析框架。运用模糊集定性比较分析方法,立足中观视野,对各维度要素进行赋值和组态分析,尝试阐释中国基层环境避责的多重影响因素及其内含的生成逻辑,以提出相应的破解路径,为进一步理解基层政府行为、提升基层善治能力提供新的研究视角和思路启发。

二、构建基层政府环境避责生成的分析框架

作为生态环境治理现代化的核心责任主体,地方政府的环境责任落实情况深刻影响着中国环境治理的最终成效,对其履责避责现象的相关研究成为理论界和实务界共同热议的主题之一。当前,学界普遍认为,政府环境避责是以规避问责风险、维护自身利益为目的,采取各种策略进行自我保护的机制。在对其内涵和外延的界定中,衍生出了政府环境避责前因条件机制的系列研究,已有成果对其生成因素进行了深入分析,研究主要遵循制度—结构、组织—情境、个体—行为3条进路。

总体来看,学界研究主要基于环境避责这一因变量,探寻避责发生的多种原因。从制度层面出发,有学者观察到,环保垂管改革和中央环保督察制度的运作,剥夺了地方政府的剩余信息生产权[1],加之问责制度的不断强化和容错机制的低效运转[2],制度与社会环境的共同作用[3],催生了基层环境避责。从组织层面看,环境治理任务下沉到基层时,没有相应资源为其赋能,出现了“责任超载”现象[4],“强监控—弱激励”的治理情境导致避责的产生[5]。也有学者指出,下级政府的避责行为来源于剩余控制权[6],而剩余索取权的紧缩直接导致了地方政策执行中的“不出事”逻辑[7]。从个体层面看,地方政府的工作情境中充满多重责任风险,使其在风险认知基础上做出“理性”避责策略[8]。

随着研究的深入,学界引入组织行为学、制度主义、场域理论,对基层环境避责进行了更为系统的分析。从组织行为学视角看,加入环保指标对政府绩效进行全方位考核,引致其在不确定性中寻求“确定性”,生成不作为的行政逻辑[9]。从制度主义理论视角看,环保督察制度的激励性不足,非正式的行政习俗和官僚文化根深蒂固,共同导致了基层卸责策略[10]的产生。从场域理论视角看,内外部多重风险情境推高了基层工作风险感知,加剧了地方对环境治理任务的整体性消极表达[11]。

上述研究为理解环境避责提供了重要启发。然而,在长期政治实践中,随着中央环保督察走向常态化治理,党政领导干部生态环境损害问责办法在各省市相继出台,环境治理出成效的同时,责任平移[12]、责任甩锅[13]、避重就轻[14]和信息避责[15]等也逐渐演变为多地政府常用的避责策略。这些行为的蔓延导致部分环境问题久拖不决,一定程度上阻滞了中国环境治理进程。中央高位推动下的环境避责依然频发,这表明导致基层避责的因素极为复杂多样,学界对环境避责的研究也亟须对话和整合。一方面,宏观环境和个体行为之间需要中观层面的解释和链接,已有研究呈现出较强的碎片化态势,难以聚焦中观视角下各个复杂因素之间的联动作用;另一方面,在研究方法的运用中,部分学者运用文献分析法、案例研究法进行研究,也有学者使用问卷调查法和访谈法分析论证,但少有运用模糊集定性比较分析方法检验论证,有关环境避责各个影响因素之间的联动分析还较为粗略。

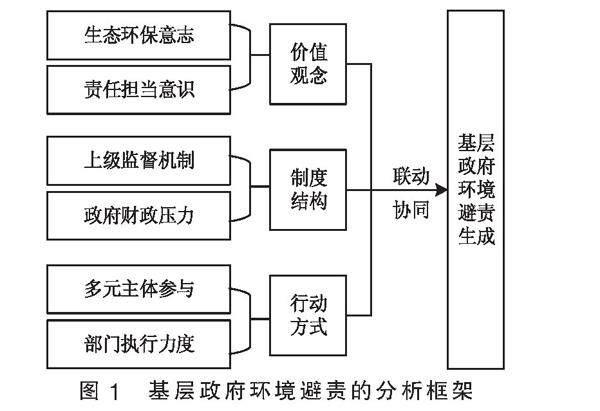

中观情境因素在基层政府行为选择中占据主导地位,组织层面的不利情境是导致环境避责发生的重要原因。因此,本文将环境避责置于中观情境中去考量和解释。在宏观制度与微观个体之间,责任政治理论为我们提供了新的启发。该理论认为,在政治场域中,各主体以责任为互动中所秉持的价值态度,政治的运作依靠责任来实现[16],以此构建出特定的观念、结构与行动方式,来落实自身责任、实现公共事务“共治”[17]。以责任为中轴,该理论融合多个主体,将其纳入责任情境中,为探究制度、组织与行为之间的关联提供了中观层面的理论指引。由此,本文归纳出影响环境避责的多个条件变量,构建了“观念—结构—行动”分析框架(见图1)。在此框架中,各维度条件要素主要受到中观组织情境的影响,进而作用于地方政府的整体性避责逻辑。

首先,从价值观念层面看,生态环保意志和责任担当意识是影响基层环境避责发生与否的直接因素,观念是塑造制度和行为的基石。受到消极偏见影响,基层政府施政的动机主要来源于避免受到指责,因此出现谋求“不出事”和“不被追责”的认知倾向[18]。而能够促使其转向积极履职的中间机制在于整体组织环境和良好文化氛围的营造[19]。

其次,从制度结构层面看,政府财政压力和上级监督机制是影响基层环境避责的制度诱因,制度是行动的标准和规范。自分税制改革后,地方政府财政压力激增,而中央环境治理要求呈现严格态势。压力与权力的情境失衡造成地方政府环境治理中的非理性行为[20]。上级领导态度、行为动机等特征,对下级行为选择也发挥着关键作用[21],在基层工作中充当着引领者的角色,为地方政策执行营造出相应的组织情境,是导致环境避责发生的核心要素。

最后,从行动方式层面看,多元主体参与和部门执行力度是影响政府行为的重要力量。伴随绩效考核多元化和绿色发展理念的贯彻,公众参与组织治理的程度,已成为影响政府行为的重要因素[22],社会监督对环境治理的影响作用越来越显著,参与主体单一化成为环境避责滋生的重要隐患。环保相关部门流于形式、敷衍了事的工作态度,则导致基层政府处于不利的组织情境中,从而产生了督察压力下的最终避责行为。

综上,基于文献研究和理论观察,以生态环保意志、责任担当意识、政府财政压力、上级监督机制、多元主体参与和部门执行力度6个指标作为条件变量,构建“价值观念—制度结构—行动方式”分析框架。以此为基础,本文结合中国多地环境整改案例,运用模糊集定性比较分析方法,探讨基层政府环境避责的影响因素及其生成逻辑,提出破解路径。

三、研究设计

基层政府环境避责是多因并发的结果,传统线性因果关系和定性分析难以解释其复杂的因果关系。因此,本文采取模糊集定性比较分析方法进行研究。

(一)研究方法

模糊集定性比较分析方法,是一种将定性分析与定量分析相结合的研究方法,核心是集合论,以真值表形式通过运算找到不同案例之间的共同点,得出导致结果产生的条件“组态”。一致性和覆盖度是衡量定性比较分析(QCA)结果可靠性的基本指标。指标数值介于0—1,越接近1,说明结果越可靠[23]。定性比较分析通过实证资料与理论的持续对话,探究不同条件变量组合对同一结果的作用力大小,突破了传统定量研究的局限,更具现实逻辑性。本研究中,中国基层政府环境避责具有较强的社会复杂性和政治敏锐性,不同地区政府在履职中受到内外部环境因素的差异性影响,单一案例无法解释复杂因素如何产生特定的避责结果。因此,本文采用模糊集定性比较分析方法来探究基层政府环境避责的多重影响因素。

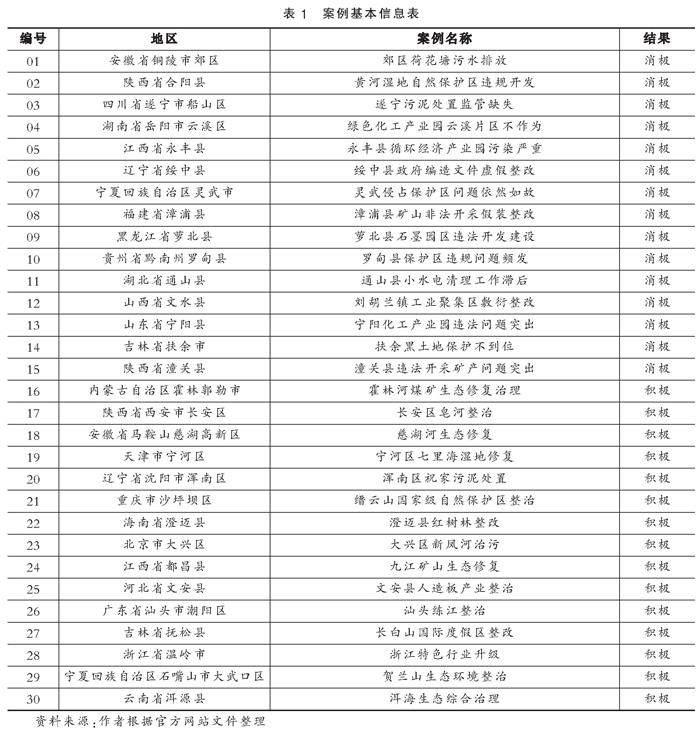

(二)案例选取与样本来源

依据中央环保督察官方通报案例,在生态环境部官网以“敷衍整改”“失职失责”“谎报”“督察成效”“担当履职”等作为关键词进行搜索,通过整理和筛选,从中选取出符合条件的失责避责和履职履责案例各15个,共计30个环境治理案例样本。使用资料主要来源于生态环境部官网、人民政府网站、纪委监委网及《中国县域统计年鉴》等。案例选择遵循代表性和差异性原则,涉及全国23个省份的县级地区,能够代表中国当前基层环境治理现状,涵盖东、中、西部广大地区,各县域内外部环境各异,能够最大程度保证案例库内容的差异性。遵循以上步骤和原则,建立研究案例库表1。

(三)变量设计与赋值

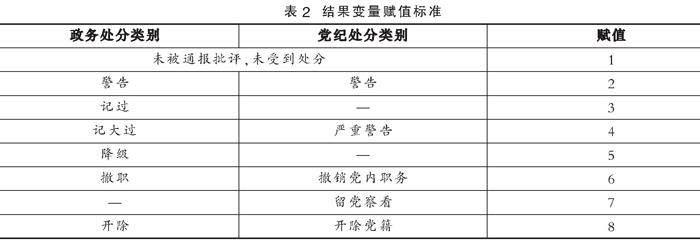

1.结果变量

本研究将“环境避责”作为结果变量,根据案例的危害性对政府避责进行程度划分。《中华人民共和国公职人员政务处分法》第七条规定,根据所犯问题不同,可分别按危害程度给予公职人员警告、记过、记大过、降级、撤职、开除处分。《中国共产党纪律处分条例》第八条规定,根据所犯问题不同,可分别按危害程度给予党员警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍处分。本文以此为依据,将案例中官员所受处分类别逐一赋值,如单个案例涉及多个官员处分,则以受到的最高级别处分进行赋值(见表2)。

2.条件变量

定性比较分析(QCA)方法要求条件变量数量与案例数量保持一定平衡,中等数量案例库通常选择4—7个条件变量。因此,本文未涵盖基层环境避责的所有因素,而是选取了具有代表性且支撑材料充足的变量。通过系统梳理已有研究,在“观念—结构—行动”分析框架下,选取6个条件变量用于进一步分析。其中,价值观念维度包括生态环保意志和责任担当意识;制度结构维度包括政府财政压力和上级监督机制;行动方式维度则由多元主体参与和部门执行力度来测定。由于顶层设计稳定性较强,个体心理也存在诸多复杂因素介入,本文在对各变量进行赋值时,主要选取中观层面的因素进行考量。具体赋值标准如下:

变量一:生态环保意志。人与自然和谐共生作为中国式现代化的核心要义,对中国环境治理实践具有重要指导意义。只有自觉扛起生态文明建设的政治责任,才能切实推动环境治理出成效,因此,基层政府整体性生态环保意志的高低是影响其环境避责的重要变量之一。本研究将处分通报中对环境整改使用“敷衍、假装、不重视”等较严厉的措辞赋值为1,“不坚决”“不够”“不到位”等程度较轻的词赋值为0.67,未作出批评赋值为0.33,表扬“生态优先”思想赋值为0。

变量二:责任担当意识。基层政府的担当作为对提升政府治理效率和国家治理能力具有基础性作用。因此,本研究将责任担当意识作为衡量基层政府环境避责的依据,以生态环境部报道中未明确提到当地制定专项整改计划、召开专题会议、设立专人负责或领导小组制等来判定,满足3个条件赋值为1,满足2个条件赋值为0.67,满足1个条件赋值为0.33,无满足条件赋值为0。

变量三:政府财政压力。中国现行法律对央地权力分配作出了明确规定,但在长期实践中权责不对等的情况时有发生。地方政府掌握的组织资源不足以支撑其落实上级理念,会作出从积极履责到消极避责的行为表现。已有研究表明,财政压力作为一种硬性资源约束,会负向调节财政环保支出对绿色发展的促进作用[24]。因此,本研究参考包国宪[25]和汤旖璆[20]等人的操作方法,使用地方政府一般公共预算收支差额衡量政府财政压力,即财政压力=(地方一般公共预算支出-地方一般公共预算收入)/地方一般公共预算收入。

变量四:上级监督机制。在地方政治情境中,省市两级政府对基层的监管形式和力度深刻影响着地方政府的行为选择。本研究以案例所在地省市领导对环境整改工作的监督方式,来衡量上级在环境治理中的监督缺位程度。将省市两级未明确出现监督行为、发布环境整改监督文件、实地调研督察、实践调查与文件监督并举的监督形式,分别赋值为1、0.67、0.33、0。

变量五:多元主体参与。多元主体协同参与是地方政府行动中的重要一环。积极接纳公众及社会组织的利益诉求,有助于推动政府创新,反之则不利于责任政府建设。本文依据参与地方环境整治的主体数量,来判定其环境治理多元化程度。案例主体包括县域政府、上级政府、企业、公众以及专家、媒体等第三方机构,本研究将仅包含单一县域政府主体的案例赋值为1,包含2种主体的赋值为0.67,3种主体的赋值为0.33,4种及以上主体的赋值为0。

变量六:部门执行力度。执行力是制度体系生命之所在,县级环保相关部门的环境执法方式,直接关系着地方政府的最终选择。当相关部门工作执行不力时,基层政府所处的组织情境不利于其积极履职,将会产生编造材料、窜改文件等避责行为。因此,本研究根据环保相关部门对违规单位的查处力度,将放任纵容、查而不罚、排查督导、查处问责,分别赋值为1、0.67、0.33、0。

综上,本文构建基层政府环境避责条件变量的赋值情况见表3。

3.变量校准

校准是给案例的前因条件与结果赋予集合隶属分数的过程[26]。参考杜运周等[27]的研究,本文基于各县域人民政府网、纪委监委网等获取的数据,遵照fsQCA原则,采用直接校准法对原始数据进行校准,将政府财政压力这一条件变量与环境避责结果变量设置完全隶属、交叉点和完全不隶属3个校准点,定性锚点对应0.95、0.5与0.05(见表4)。

四、结果分析

(一)单变量必要性分析

揭示单个条件变量是否构成结果发生的必要条件,是定性比较分析的首要步骤,主要通过一致性系数来判断。本文将变量隶属度表导入fsQCA3.0软件,得到各变量一致性和覆盖度的检测值(见表5)。总体来看,单个前因条件的一致性得分均低于0.9,说明不存在形成环境避责的必要条件,单个变量对结果的解释力较弱,该结果是由条件变量的不同组合助推的。

(二)条件组态分析

1.产生环境避责结果的组态分析

作用于结果变量的不同条件变量组合称为条件组态,本文选择最小案例频数为1,借鉴已有研究广泛推荐的一致性门槛值,设定为0.8,运用fsQCA3.0软件进行标准分析,得出导致结果变量的三组解,包括复杂解、简单解和中间解。按照fsQCA研究惯例,本文选取中间解进行汇报。在组态结果的呈现中,采用Ragin与Fiss提出的QCA图示法,将同时出现在简约解和中间解中的条件认定为核心条件,只在中间解出现的条件认定为边缘条件(见表6)。

由表6可知,基层环境避责的影响因素包括3种组态路径,解的一致性得分均大于0.8,覆盖度达到76.5%,表明3条路径对基层政府环境避责的实证分析具有较强解释力。

路径S1:责任意识偏差影响下的制度结构与多元主体联动型。此路径组态为责任担当意识淡薄*政府财政压力大*上级监督机制缺位*多元主体参与程度低。该路径中,基层政府的避责逻辑主要产生于权力监督缺失及权责失衡的情境之下。上级政府将环境治理任务下放至基层,而基层政府没有相应的资源和能力来承接上级交付的责任。在上级监督乏力、公众参与有限时,出于功利性偏好,基层政府利用信息优势地位采取投机性避责行为。这表明,在责任担当意识淡薄和多元主体参与缺位情形下,受到组织制度影响,省市领导对地方政府的监管流于表面。与此同时,基层面临较高的财政压力,环境机会主义行为增长。观察该组态对应案例,可以发现:陕西合阳县、黑龙江萝北县等地在中央环保督察前一年面临的财政压力较大,经济资源的硬性约束导致地方政府陷入难以作为的困境。在省市领导介入程度低的制度环境中,江西永丰县、吉林扶余市等地政府仅做表面文章、推进违规项目以追求经济发展的行为蔓延,乱作为现象突出。辽宁绥中县等地政府没有实现环境责任到人,加之公众、企业等各主体缺乏利益表达的意愿和渠道,各地环境治理不作为现象凸显。

路径S2:监督机制缺位影响下的环保意志与行动方式推动型。此路径组态为生态环保意志薄弱*上级监督机制缺位*多元主体参与程度低*相关部门工作执行不力。在该路径中,内外部多重责任风险对政府行为形成压力,较低的行政压力为基层政府预留了应变空间,宽松的组织情境和弱监督的社会环境导致了避责趋向产生。这表明,当上级监管存在较大可优化空间时,基层政府将表现出较低的责任认知。即使此时政府财政压力并不高,在生态环保意志薄弱、公众等主体参与程度较低、相关部门不积极作为的复合作用下,仍会出现避责行为。观察对应的组态案例,可以发现:宁夏灵武市、福建漳浦县等地财政压力不高,可用于环保支出的资金相对宽裕,却仍在当地环境治理中敷衍应付。总体来看,各地重发展轻保护的思想没有得到根本扭转,仍然存在违法进行开采、填湖项目等问题,以此获得经济指标的快速提升。环保相关部门对违规单位查处不严,省市领导对基层的监管没有落到实处,懒政怠政现象不断,使得地方政府在环保工作中的避责逻辑愈演愈烈。

路径S3:财政压力约束下的价值观念与部门执行联合型。此路径组态为生态环保意志薄弱*责任担当意识缺失*政府财政压力大*相关部门工作执行不力。在中央反腐败、强问责态势之下,伴随权责失衡的现实困境,一些基层政府逐渐形成了一种低水平的担当作为意识氛围。这种负面心理偏好破坏了地方的良性政治秩序,形成地方整体性消极行为倾向。这表明,受到财政压力约束和环保部门行动失当的共同影响,地方政府环保意识和担当作为意识薄弱,不愿为、不能为的行动困境导致其行为最终转向避责。观察对应的组态案例,可以发现:在高财政压力约束下,四川遂宁市船山区政府产生不作为的心理偏好,此时社会主体参与对其行为选择的影响微弱,地方相关部门的观念认知亟须加以引导矫正。由于相关职能部门对污泥处置工作重视不够,甚至对违规企业放任帮扶,乱作为现象严重。部门效率低下的执法环境导致基层政府难以真正作为,在对自身不利的环境中以避责的方式尽可能规避或减轻政治责任。

2.产生非环境避责结果的组态分析

为检验因果的非对称性,本研究也分析了产生非环境避责的条件组态,发现3条组态路径。路径NS1、NS2、NS3均显示,生态环保意志强、责任担当意识高及部门执行力度恰当是产生非环境避责的核心条件,这表明,价值观念和行动方式对环境避责具有联动影响。在生态环保意志强、责任担当意识高及部门执行力度恰当的情形下,无论地方政府财政压力如何,上级监督是否缺位,非环境避责行为仍然可以产生。

(三)稳健性检验

在定性比较分析中,需要对结果进行稳健性检验,以验证基层政府环境避责组态的可靠性与非随机性。目前,较为成熟的方法主要有调整校准锚点或交叉锚点、提高一致性门槛值、改变前因条件、降低PRI一致性水平等[26],本文选择调整一致性门槛值进行检验。通过fsQCA3.0软件将阈值调整为0.9,并与原有的条件组态进行对比,发现稳健性检验前后解的一致性和覆盖度没有显著变化,且路径组态依然存在。由此,可以判断表6的条件组合对中国基层政府环境避责的影响是稳健的。

五、基层政府环境避责的生成逻辑

在地方环境治理中,避责现象呈多发态势。多地政府在面对督察通报时,不约而同采取了避责策略,其背后的生成逻辑值得进一步探究。结合前文环境避责的组态分析,可以看出,这一现象是诸多因素相互交叠、相互影响的结果,其蕴含的生成逻辑主要有3条路径(见图2)。

(一)制度逻辑:内外部监督机制诱发基层行为异化

权力监督机制是保障公共权力在阳光下运行,维护社会公平正义的重要手段。在国家监察体制改革指引下,中国形成了党内监督、国家机构监督与社会民主监督等相结合的上下贯通的权力监督体系。其中,中央对地方政府的监督,以及上级对下级政府的监督构成内部监督的主要方式,公众及社会组织对国家治理各个环节的监督构成外部监督的主要方式。在权力的实际运行中,相较中央政府对地方的高位监督,地方政治情境对基层政府的影响作用更为明显。直接上级领导对各项政治任务的关切程度,对地方阶段性中心任务产生决定影响。当直接上级对地方的环境监督机制缺位,地方政府对中央下达的政治任务将会出现认知偏差,进而引发基层政策执行异化。相较内部制度环境的强约束性,社会公众对政府行为的约束有限。作为公共权力的实际行使者,基层政府拥有绝对的信息优势,民众对行政事务的参与如果达不到激烈的程度,政府可能对此关注度有限。在内部监督不明、外部监督有限的情境中,基层政府干事信心受阻,避责行为也由此产生。观察前文组态路径,结合对应的案例,可以发现,自从“美丽”正式列为中国全面建设现代化强国的目标之一后,环境整改工作随即被纳入各级地方政府的重点工作任务当中。对于基层政府而言,省市领导对当地环境任务的监管程度,将在很大程度上对其施政行为产生影响。即使中央对地方环境问题的问责态势严峻,但仍有部分省市政府对环境责任认知不清,向下监管不明,放任县域政府以“不出事”为处事逻辑。正是由于直接上级监督机制的缺失,给下级政府留有了“懒政”空间,向基层释放出错误的施政信号。尤其是此时社会主体参与不足,面临弱监督的社会环境和高财政压力的约束,可用于环境治理的物质资源有限时,政府的环保作为意识将出现极大偏差。在内部组织环境与外部社会情境的交织中,基层政府选择了避责作为首要逻辑。

(二)责任逻辑:多重责任风险对政府行为形成选择性压力

责任风险在基层政府的行动环境中贯穿始终,对其行为表达形成选择性压力。其中,上级领导态度构成结构性风险要素,行政压力与社会舆论构成非结构性风险要素,基层政府因此在封闭性履责要求和灵活应变之间进行“权变”摇摆。中国行政权力的纵向运行,使上级政府工作任务在向下传导的过程中,蕴含了下级避责的行动空间。当直接上级领导对当前环保事务的工作导向不明、监督机制缺位时,地方政府需要对模糊性事务安排进行解读并予以落地,由此产生的责任范围随之扩大,结构风险感知明显。在此过程中,工作压力和公众舆论也会对政府产生一定的非结构性责任风险感知。由于环境治理涉及主体单位的广泛性,多部门共同负责的工作现状导致基层政府产生较高的行政压力。多元主体对环境事务的介入,使得政策执行中信息趋向透明化,对基层政府产生一定监督作用。反之,民众及社会组织等主体参与基层治理程度越低,离散的社会舆论营造出弱监督的社会环境,越有可能会催生避责行为。观察前文组态路径,结合对应的案例,可以发现,环境问题成因较为复杂,面临较高的环境风险和社会矛盾。上级领导监督机制不健全,直接导致下级政府对地方环境损害问题认识不足,产生发展优先的片面思想,环保意志不够坚定。公众对生活环境的合理诉求或许可以在上级领导的重视之下得以解决,但也需要相关职能部门的通力配合。上级领导态度、多元主体参与、部门执行力度在实践中相互融合,共同塑造了基层政府的任务情境,深刻影响其行为选择。

(三)认知逻辑:行政资源分配形塑地方环境责任认知

资源是权力实施的重要媒介,充足有效的配置性资源储备是责任得以承担的首要前提。在中国现行行政体系中,中央政府通过层层向下分发数量化的行政任务,实现对公共事务的治理。然而,事务下沉到县域治理过程中,很少伴有相应的行政资源赋能,更多的是地方政府在完成既定任务时的自我调适。地方政府在处理各类综合事务时,会优先依据所掌握的物质和能力资源进行治理任务排序。对于能力受限的部分行政任务,地方将以相机执行的方式变通完成。受到环境问题复杂性和牵涉主体广泛性的影响,环境整治工作必然需要充足的财政资源作为基础保障。对于经济欠发达地区而言,较高的财政压力约束导致地方可用于节能环保的支出十分有限,长期面临入不敷出的财政困境。物质资源限制使地方政府率先选择谋求经济的快速发展,从而表现出较低程度的环境责任认知,环保职能部门工作也受到影响。长此以往,地方政府将偏离担当作为的轨道,生态环保意志出现动摇,更加认同避责的价值观念,引发基层政府行为失当。观察前文组态路径,结合对应的案例,可以发现,在处理经济发展和环境保护的关系时,受制于地方财政压力,基层政府极易出现思想偏离,对违规企业的放任与鼓励便是先污染后治理错误思想的表现。现实资源约束塑造政府行为,反之,观念对其行为也具有重要导向作用,它能够在碎片化的环境中引导并整合行动。坚定的作为务实意识和生态环保理念,会指引政府导向积极履责的行为选择。价值观念、财政压力、部门选择之间相互联系、相互作用,共同影响基层政府的行为结果。

六、结论与讨论

(一)主要结论

本研究通过引入责任政治理论范式,在对相关文献研究进行梳理的基础上构建了“观念—结构—行动”分析框架,选取中央环保督察点名通报批评和集中表扬的案例各15个,以模糊集定性比较分析方法进行研究。主要结论有:第一,单个前因要素并不构成基层政府环境避责的必要条件,即单一要素无法独立影响基层政府施政行为。第二,基层政府环境避责的影响因素路径可识别为:责任意识偏差影响下的制度结构与多元主体联动型、监督机制缺位影响下的环保意志与行动方式推动型、财政压力约束下的价值观念与部门执行联合型。第三,生态环保意志薄弱和部门执行力度低下对基层政府环境避责普遍发挥着核心影响作用,责任担当意识淡薄和政府财政压力过高的复合影响、上级监督机制缺位和多元主体协同参与程度低的联合作用,对地方政府的避责倾向也具有关键影响力。

(二)研究启示

基于前文对基层环境避责影响因素的组态分析,本研究针对其核心影响变量,结合党的重要会议精神,提出基层环境避责的破解之道。

第一,培养正确政绩观,重塑基层政府角色认知价值。不断强化理论学习,定期开展环保教育培训。包括学习贯彻习近平生态文明思想和《中华人民共和国环境保护法》《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》等;座谈分析当地环保隐患并探讨解决方案等,提升地方政府的环保意识,明确以牺牲环境为代价的经济发展是不可取、不可持续的。

第二,搭建评价模型,将技术治理融入基层治理全过程。进入数字经济时代,基层治理应充分运用现代技术手段,研发新型绩效评价模型和数字管理平台。一是将环保执法工作评价指标量化,构建公职人员绩效全方位考核模型。二是将政策执行的各个环节进行精细化划分,设定排查形式和日期,进行执法内容的智能化归类识别,以技术手段精准把控环境治理全过程。

第三,鼓励担当作为,持续优化央地财政支出结构。首先,在公务员培训中,系统讲解政府的环境责任,帮助其提升环保素养、树立干事信心。其次,合理划分中央与地方政府的财政事权,加大对财政困难地区的转移支付力度,从制度上为地方环境治理保驾护航。最后,要全面贯彻绿色发展理念,各地应积极引入绿色能源企业,稳定税收来源,为经济可持续发展夯实基础。

第四,完善监督机制,构建多元主体协同参与体系。一是推动问责容错机制的规范化。在问责中关注政策执行过程,鼓励基层向上反馈问题,实现精准问责。在容错机制运行中,将是否出于公共利益、是否符合伦理要求等纳入免责容错标准中。二是激发多元主体执行活力。公共事务管理应跳出公共机构的边界,把市场和社会中的其他行动者资源整合起来,召开不同利益主体联席会议,以多元协同降低环境避责的发生率。

参考文献:

[1]张则行.组织控制视角下纵向府际环境治理责任均配及其履行路径初探[J].中国行政管理,2022(3).

[2]吴春宝.基层治理中容错机制低效运转的生成逻辑与化解路径——基于避责的分析视角[J].探索,2021(6).

[3]田先红.问责—避责关系新解:基于“行动—制度—环境”框架[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(5).

[4]叶娟丽,周泽龙.责任分立与责任超载:县域治理视角下乡镇避责的生成逻辑[J].行政论坛,2022(4).

[5]王惠娜.没有竞争的治污锦标赛:G市小流域“赛水质”的案例分析[J].学术研究,2020(7).

[6]许玉镇.避责与剩余控制权:决策避责类型及治理研究[J].政治学研究,2020(4).

[7]刘滨,许玉镇.权责失衡与剩余权配置:基层减负进程中的“问责悖论”[J].求实,2021(3).

[8]郭巍青,张艺.责任风险视域下的避责行为:要素、情境及逻辑[J].公共行政评论,2021(4).

[9]凌争.“为官不为”的组织学解释及其治理策略[J].公共行政评论,2023(1).

[10]盛明科,孟俏俏.基层治理过程中“责任甩锅”的生成机制与治理策略——基于“制度—行为”的分析框架[J].社会科学研究,2023(4).

[11]张应平,邱霞.场域视角下领导者避责行为分析——基于冲突情境的多元风险应对表达[J].领导科学,2022(10).

[12]郭渐强,杨露.跨域环境治理中的地方政府避责行为研究[J].天津行政学院学报,2019(6).

[13]余敏江.中央环保督察下地方核心行动者的环境精细化治理行为逻辑——基于科尔曼理性选择理论视角的分析[J].行政论坛,2022(5).

[14]李熠煜,杨旭.河长制何以实现“河长治”——基于街头官僚理论的分析视角[J].中共天津市委党校学报,2021(1).

[15]王湘军.基层“信息避责”缘何成治理难题[J].人民论坛,2023(3).

[16]张贤明,张力伟.论责任政治[J].政治学研究,2018(2).

[17]李风雷,张力伟.党建引领乡村治理共同体的责任政治逻辑——基于“许家冲经验”的分析[J].学习与探索,2022(3).

[18]马雪松,肖传龙.在“关注”与“应付”之间:注意力分配视角下的基层政府回应逻辑[J].治理研究,2023(2).

[19]汪曲,许愉.何以驱动基层公务员担当作为:基于扎根理论的质性研究[J].公共管理与政策评论,2022(5).

[20]汤旖璆,苏鑫,刘琪.地方财政压力与环境规制弱化——环境机会主义行为选择的经验证据[J].财经理论与实践,2023(3).

[21]陈鼎祥,刘帮成.基层公务员变革担当行为的形成机理研究——公共服务动机的涓滴效应检验[J].公共管理评论,2021(1).

[22]史亚东.公众环境关心、中央环保督察与地方环保支出——采用空间双重差分模型的实证分析[J].西部论坛,2022(1).

[23]胡春艳,周付军.跨区域环境治理如何实现“携手共进”?——基于多案例的模糊集定性比较分析[J].东北大学学报(社会科学版),2023(3).

[24]胡丽娜,薛阳.财政环保支出、财政压力与绿色发展[J].软科学,2023(9).

[25]包国宪,关斌.财政压力会降低地方政府环境治理效率吗——一个被调节的中介模型[J].中国人口·资源与环境,2019(4).

[26]戴正,包国宪.QCA在中国公共管理研究中的应用:问题与改进[J].公共管理评论,2023(2).

[27]杜运周,刘秋辰,陈凯薇,等.营商环境生态、全要素生产率与城市高质量发展的多元模式——基于复杂系统观的组态分析[J].管理世界,2022(9).

The Generative Logic and Cracking Path of Grass-roots Governments' Environmental Responsibility Evasion

—A Qualitative Comparative Analysis Based on Fuzzy Sets

BAI Bin, SI Chunyan

Abstract: Grass-roots governments, as the end-implementation units of national policies, are the core forces in promoting the construction of a beautiful China. How to solve the dilemma of responsibility evasion and promoting green development is an important issue in grass-roots governance research. Based on the review of relevant researches on grass-roots governments' evasion of environmental responsibility and with the help of the analysis framework of "concept-structure-action", this paper selects 6 factors to conduct qualitative comparative analysis of environmental remediation cases in 30 counties so as to reveal the impact path of grass-roots governments' environmental responsibility evasion. The findings are as follows: (1) A single factor does not necessarily lead to the grass-roots governments' evasion of environmental responsibility, which is the result of multiple causes. (2) The influencing factors can be classified into the following types: institutional structure and multi-subject interaction type, environmental protection will and action promotion type, value concept and department implementation type. (3) The key influencing variables leading to grass-roots environmental responsibility lead evasion are ecological and environmental protection will, department implementation efforts, sense of responsibility and government financial pressure, superior supervision mechanism and multi-subject participation linkage. To this end, we should deepen the study and implementation of Xi Jinping thought on eco-civilization actively, introduce technical governance, optimize the structure of central and local financial expenditure, encourage local governments to take on responsibilities, improve the main body supervision mechanism, guide the extensive participation of multiple subjects, and form an environmental governance pattern of joint construction, co-governance and sharing.

Key words: grass-roots governments; environmental responsibility evasion; ecological governance; generation logic

责任编辑:翟 祎

基金项目:国家社会科学基金青年项目“环境政治责任的分析框架、评估方法和实现机制研究”,项目编号:18CGL031。

作者简介:白 彬(1983—),女,山西财经大学公共管理学院副教授、硕士生导师,管理学博士。

司春彦(2000—),女,山西财经大学公共管理学院硕士研究生。