科教融汇理念下现场工程师培养的内涵意蕴、基本遵循与实践路径

2024-06-18徐兰麦强

徐兰 麦强

作者简介:徐兰(1985—)女,硕士,东莞职业技术学院商贸学院副教授,研究方向为职业技术教育与产业经济;麦强(1983—)男,硕士,东莞职业技术学院电子信息学院副教授,研究方向为光电技术与职业教育。

基金项目:2024年东莞职业技术学院质量工程教改项目“数智化转型背景下现场工程师培养困境及路径研究——基于专本协同模式”(编号:JGXM202405);2023年东莞职业技术学院质量工程教改课题“‘五育融合视域下专业课程思政育人体系构建与实践”(编号:JG23007)

摘要:科教融汇既是科技创新发展的崭新要求,也是推动职业教育适应产业需求的有效途径。为应对产业数字化转型下的人才素质需求变化,国家围绕产业高端和高端产业提出“职业教育现场工程师专项培养计划”,旨在培养具有一线生产运作技能,并能优化生产流程的高素质技术技能型人才。为实现这一类型人才培养,政府主管部门应统筹多方科教资源,辐射现场工程师培养框架建设;职业院校应积极主导并搭建多方协同育人体系,共建科教融汇平台资源,落实现场工程师技能孵化与输出;同时吸收社会力量有效补位,完善和深化培训课程体系适应性建设,赋能现场工程师可持续发展。

关键词:科教融汇;现场工程师;岗位技能;流程优化;价值创造

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)06-0077-07

党的二十大报告提出,“推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”,为新时期推进现代职业教育体系建设指明了方向和路径。[1]面对数字化、智能化(以下简称“数智化”)转型及各种新业态、新模式蓬勃发展,各行各业对人才胜任能力的结构要求也发生了显著变化,而具备现场设施设备管理并能创造性解决生产流程问题的现场工程师则是企业数智化转型的关键人才。职业教育作为适应产业空间布局、链接人才质量形成、助力应用型技术创新转化的重要教育类型,在经济建设过程中发挥着关键人力资源供给、先进技术积累和优质社会服务储备等功能。从国家政策、产业需求和职业院校发展导向等多方视角来看,科教融汇是现阶段促进职业教育与产业需求精准契合的加速器,也是新趋势、新技术、新理念下确定职业教育类型定位的传感器。

为应对制造业数智化转型技术短缺困境和现代服务业数智型人才紧缺现状,2022年9月,教育部办公厅等五部门印发的《关于实施职业教育现场工程师专项培养计划的通知》(以下简称“专项计划”)提出,培养一大批具备工匠精神,精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师;并提出,到2025年,累计不少于500所职业院校、1 000家企业参加项目实施,累计培养不少于20万名现场工程师。“专项计划”实际上是国家在技术变革下对技能型人才的精准定位,也对职业院校人才培养模式改革提出了全新的要求。从科教融汇视域下探讨现场工程师培育的内涵要义及构建可行的培育路径,一方面,有利于引领职业教育支撑、服务产业技术变革,培养更多符合岗位需求的兼具管理创新能力和应用实践技术的技能型人才;另一方面,也有利于丰富职业教育理论研究,建立起技术变革背景下职业教育与实体产业联动发展的人才培养和技术积累新范式。

一、现场工程师的内涵意蕴

国家提出现场工程师的培育专项计划,一方面,是为了适应产业发展需要;另一方面,是为职业教育特别是工科类人才培养模式改革指明了方向。现场工程师也称为现场应用工程师,是在生产、工程、管理、服务等一线岗位上,用科学技术创造性地解决技术应用问题的复合型、应用型技术技能人才。[2]其中,现场并不单指工作现场,还包括各种涉及一线应用的系统操作、设备应用、流程管理和效率评估等各种现场管理。以某大型招聘网站公布的现场工程师岗位描述来看,这一岗位的工作职责包括负责自动化设备安装、电气调试、视觉调试等各项技术支持工作,把控项目进度,及时准确反馈项目数据,并对项目方案进行技术优化,对接研发部门,确保产品设计满足客户需求。其主要工作内容包括数智化设施设备的安装、应用与调控,以及核心技术优化和流程更新等系列工作。现场工程师工作岗位主要涉及的专业包括电子、电力、通信、自动化和机电等,也逐步延伸到艺术现场管理和现代商贸服务现场管理等相关岗位中。现场工程师岗位的基本内涵包括热爱祖国和具备工匠精神,具备技术岗位实践能力和管理岗位创新能力,擅长团队协同合作与组织治理,善于通过创新技术与创造思维解决生产一线复杂问题。[3]现场工程师是技术技能型人才与项目管理人才的高度融合体,属于职业教育技能型人才的高阶目标。

从对现场工程师的具体要求来看,其中“精操作、懂工艺”是指能够善于处理各类智能化设备安装调试及基本工艺流程的硬性技能模块;“会管理、善协作”则对应能够进行智能设备流程管理,能与产业链上其他环节进行有效关联,并能对流程运作过程中不合理的部分提出优化更新,或者能够根据以往经验寻找未来技术突破点的柔性素质模块,两者合二为一,构成现场工程师岗位职责的基本技能基础。“能创新”是指现场工程师能够基于自身理论基础和生产运作经验,积极进行应用创新和流程再造,并整合供应链条中的技术,实现价值创造。这三个层级共同构成现场工程师的技能结构层次特征。正是由于技术的外生冲击,导致了对行业的深度变革,由此使岗位胜任能力发生变化,也激发职业教育的育人模式和技术积累方式进行适应性调整。

二、科教融汇视域下现场工程师培养的基本遵循

随着产业数智化转型加速,在多方资源整合过程中,现场工程师扮演着技术研发、现场流程调控、后端新型应用技术商业化运营及部分应用创新等多重角色,形成生产、研发、销售之间强有力的纽带。现场工程师职业能力形成与提升的关键在于,将基础科学知识、应用科学知识、工程管理理论知识和工程相关实践知识,以现场工作流程为逻辑主线,[4]进行有效整合和归纳。也就是说,以往是单纯培养技能型人才,现在需要培养技能型加管理创新型的复合型人才。科教融汇理念泛指以对接行业、企业迫切需要解决的科学技术难题为突破口,以多方主体共享科研资源平台为载体,以科研院所与高等职业院校在应用型技术创新和高素质技术技能型人才培养上为抓手,实现人才支撑产业、产业带动教育的良性互动局面,最终实现产业链、教育链、人才链联动发展。在正式开展现场工程师培养之前,多方主体应确定三个基本遵循:一是提高职业教育整体适应性的现实遵循,二是为不同兴趣类型学习者提供多元发展渠道的行动遵循,三是落实科教融汇机制长远可持续发展的价值遵循。

(一)深入调研提升职业教育整体适应性水平,确定现实遵循

科教融汇理念的内在逻辑是深化科研院所与职业院校在人才培养和技术积累方面的合作机制,其本质要义在于职业教育所培育的现场工程师能够有效满足产业需求。根据区域产业技术发展阶段、企业供应生产网络节点枢纽的密集和复杂程度、区域企业岗位技术要求的水平层次等,多方主体依照职业院校高水平专业群分布,共同确定对接区域各类现场工程师岗位所需要的核心技能需求,包括基础技能、拓展技能和进阶技能等,从源头提升职业教育整体适应性水平,为现场工程师培养提供现实遵循。

(二)多方协同确立现场工程师培养基本框架,巩固行动遵循

2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化职业教育体系建设改革的意见》(以下简称《意见》)明确提出,建立健全多形式衔接、多通道成长、可持续发展的梯度职业教育和培训体系,让不同禀赋学生能够多样化成才。这从政策层面确定了职业教育体系应落实学习者为中心,并为其提供多元化发展机遇的价值遵循。[5]因此,现场工程师培养基本框架应包括:一是多方协同确立专业群人才培养目标对接现场工程师岗位胜任力结构,从源头保障施教的科学性与合理性;二是人才培养过程符合现场工程师技术技能积累的一般规律,从过程保障技能内化的有效性;三是社会技能培训体系能够基本覆盖现场工程师技能提升的长期需求,从发展保障技能提升的可持续性。

(三)引导科教融汇成果转化与利润共享机制建设,落实价值遵循

科教融汇在职业教育过程中所发挥的效用不仅仅在于育人,而是育人与科研并举。通过育人输出应用人才,通过人才技能提升衍生技术革新,通过技术革新引领产业发展,通过产业发展反馈育人成效,这是一个有序衔接的线性闭环系统。而牵引多方主体运行的主线是:基于产业迫切需求的科学研究所带来的科研成果转化,在带动科研成果转化的有形过程中实现现场工程师的无形培育。其核心内容是保障需求—生产—研发—成果转化的链接过程更加顺畅,并且在这个转化过程中,还包括科研院所研发平台支撑、企业自身研发中心和职业院校的联合实训室等多方科研资源协同。为保障这一机制的长期高效运作,应逐步建立科研成果的转化机制和利润分享机制,即一定程度允许现场工程师和多方协同主体共享科研转化带来的经济收益,保障其进行持续技术创新的积极性和科教融汇机制的有效性,为科教融汇理念多方协同科研与育人提供行为遵循。

三、科教融汇视域下现场工程师培养的实践路径

科教融汇既是科技创新发展的崭新要求,也是推动职业教育适应产业需求的有效途径。科教融汇理念中的“科”并不仅仅指科学技术和科学理论的研究过程,还泛指科研院所或科研平台,是融合的前提和基础;“教”一般是指高等职业院校,兼具职教专科阶段人才培养和职教本科阶段人才综合培养,是融合的媒介和手段。而践行这一理念的难点在于构建适应职业院校现场工程人才培养的框架和运行体系。首先,政府主管部门应聚焦企业现实需求,统筹多方科教资源,辐射现场工程师人才培养框架建设;其次,职业院校应积极主导并搭建多方协同育人体系,共建科教融汇平台资源,为这一类型人才培育提供有效载体;再次,在育人过程中,职业院校应以“三教”改革为抓手,落实现场工程师技能孵化与输出;最后,吸收社会力量有效补位,集成其他科教资源,完善和深化培训课程体系适应性建设,赋能现场工程师可持续发展。

(一)聚焦企业现实需求,政府统筹多方科教资源,构建现场工程师培养框架

根据现场工程师的基本素质和能力结构,该类型人才属于技术工人当中较高层次的类别。在整个岗位链条中,现场工程师介于工程师和研发人员之下,又处于销售人员和市场人员之上,发挥着凝聚现代企业各环节高效运行的纽带功能。以智能制造装备行业为例,有数控设备操作工程师、焊接机器人操作工程师和智能设备维保工程师等多个类别,主要分布在备料、焊接、机加工、涂料、装配和调试等车间。通过聚焦智能制造装备行业、企业现实需求,有效辐射现场工程师的培育框架搭建。在各个地区教育主管部门和科技主管部门的引领下,联合职业院校、科研院所、企业及行业协会、人力资源和社会保障局、工会、工业和信息化局、大数据管理局等多元化组织机构,搭建多方协同育人的产教联盟主体框架,逐步打破不同主体之间的组织界限,聚焦区域企业运营过程中的技术困境,发布未来三至五年重点攻关技术方向和用人需求等,积极打造集科研创新与技能人才培育于一体的综合平台。

多方协同机制得以运行的前提在于科研院所和其他主体在协作过程中都能够获益。企业研发中心通过与科研院所、职业院校合作构建技术协同创新渠道,一定程度上可以缩减相应的企业研发成本,也有利于发挥职业院校科研创新潜能,还能依托科研院所的技术优势。产教联盟在此过程中主要发挥的是融合作用,即围绕技术更新,将新模式、新理念、新工艺应用到产业发展和职业教育育人的全过程中。在这一过程中,职业院校需要解决两个核心问题。一方面,职业院校是否能在科研院所的带动下提供多方主体所需要的应用型技术创新转化和人力资源支持;另一方面,职业院校自身能否在这一协调运行机制中实现技术积累,满足技能培育和技术转化的储备需要。只有职业院校自身成为应用型技术的来源地和发散地,才能真正发挥培育现场工程师的孵化作用。

以东莞市的主导产业——电子信息产业集群为例。通过依托东莞职业技术学院电子信息学院国家“双高”电子信息工程技术专业群,逐步与东莞市松山湖材料实验室、华为技术有限公司研发中心等组成电子信息产业终端产品设计、维修、检测技术联合体,主导与电子产品实践应用相关的技术开发,促进合作链条上职业院校等育人主体的技术积累,汇集在培育现场工程师过程中所需的流动性“技术池”,为开展深度科研和协同育人奠定基础。一般看来,由区域产业协会、行业技术协会等根据区域产业链上下游的基本空间分布,指引科研院所和职业院校的科研部门及教务部门,对接区域重点实验室和各类企业创新平台资源等,组建科学类型多样、技术背景互补的科研团队,联合进行技术链条后端应用相关的实践型技术创新,并赋能技术创新在实体企业当中的应用和推广。由职业院校师生科研团队全程跟进技术开发和项目运营落地,增强职业院校技术积累的同时,多方面资源碰撞对技能的提升,可以逐步内化为职业院校师生的自主追求。在多方合作视角下,逐步实现对现场工程师的初期培育。

(二)搭建多方协同育人体系,共建科教融汇平台资源,梳理现场工程师培养流程

在集成多方科研资源之后,稳步推进科教融汇平台建设,梳理现场工程师的培养流程,实现科研与育人双擎驱动。科教融汇的难度在于如何“融”,即融合式发展,包括科学研究与科技应用,科研过程与育人过程,科技牵引与技能提升等多维度融合。其主线在于以科研带动教学,以育人支撑科技进步,两者相辅相成,同向同行。

一方面,集聚区域内大部分企业迫切需要的技术更新和流程优化需求,并将企业需求转化为能够开展科学研究的基本项目。由科研平台向多方主体联合体发布需求信息,按项目难易程度和对接行业类别,可分拆成多个微型项目,由科研院所和职业院校师生科研团队集中攻关,并在行业协会、产教联盟、科技协会共同评估和保障下,将技术研发进程渗透到商业化转化进程中,逐步满足产业链上不同企业的需要。另一方面,职业院校师生团队根据专业群大类对接不同科教融汇平台,建立多个项目小组,跟踪技术演化和应用效果,对需要优化和更新的项目持续进行深度提升。将科研项目推进与现场工程师培养有机结合,在解决技术应用项目过程中促进普通技能型人才逐步增强流程管控、技能优化和应用创新。在这一过程中,结合企业技术革新和管理流程的具体要求,确定现场工程师的职业能力培养目标和基本技能框架[6],增强现场工程师参与产业链流程管理的胜任能力。

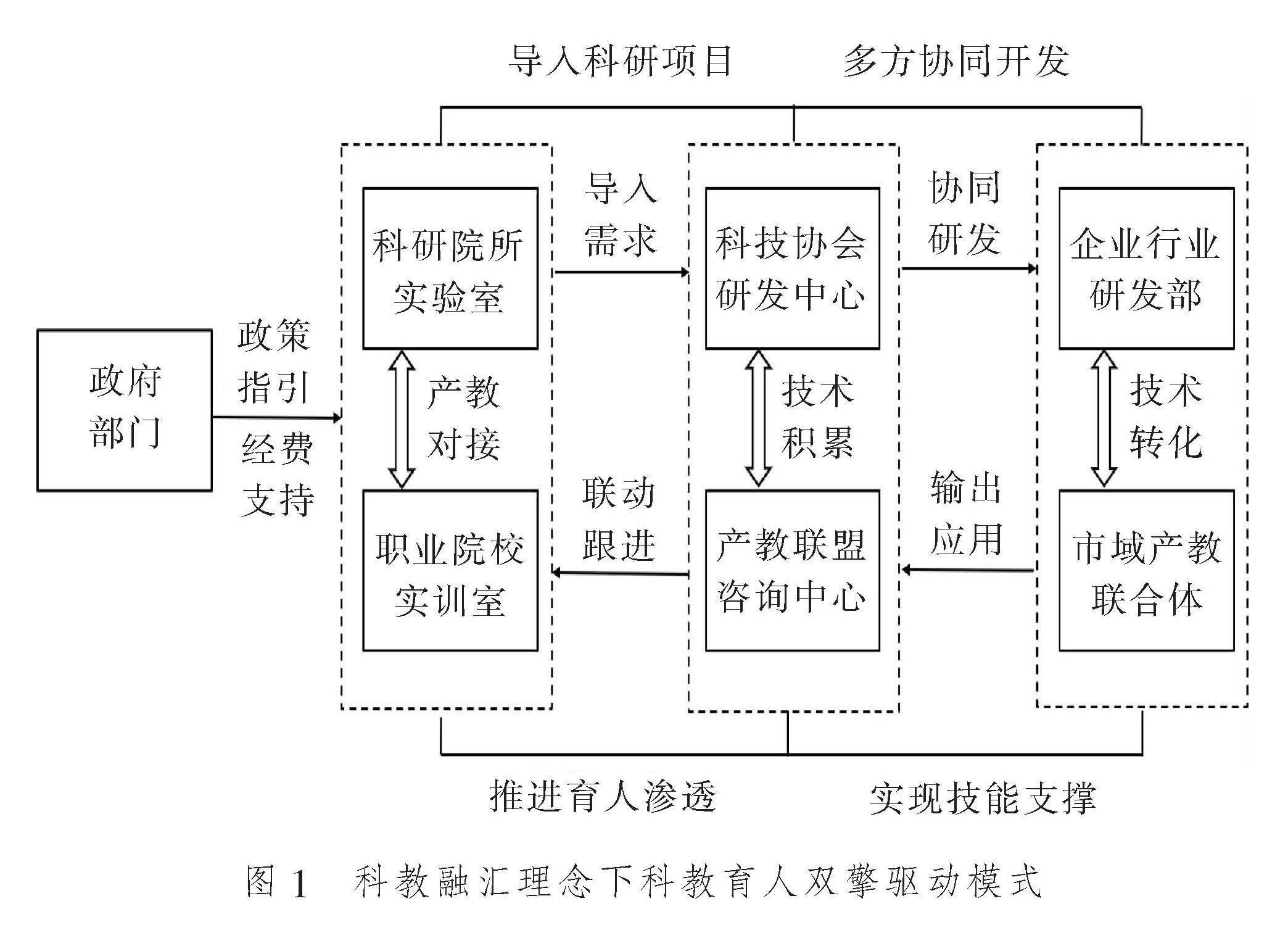

如图1所示,政府部门给予政策指引和部分经费支持,科研院所根据企业需求导入部分应用型技术研发项目,由科研院所实验室和职业院校实训室在科教融汇平台上进行产教对接,确定后续合作路径,包括项目认领和协作方式。研发的过程主要是由院校骨干教师与企业研发人员带动职业院校学生共同进行,依托科技协会研发中心和企业行业研发部进行技术测试、技术商业化转化,并向市域产教联合体输出部分应用技术。由职业院校实训室、产教联盟咨询中心及市域产教联合体根据技术技能形成的基本规律,梳理出现场工程师的技能框架,将其提炼和归纳为对应专业群的适应性育人模式,即在科教融汇平台上实现初步培育。

(三)发挥职业院校主体作用,以“三教”改革为抓手,引领现场工程师技能孵化

在科教融合协同机制和平台等外部条件搭建好后,应发挥职业院校主体作用,以“三教”改革为抓手,保障职业院校学生实现现场工程师技能的培育和转化。

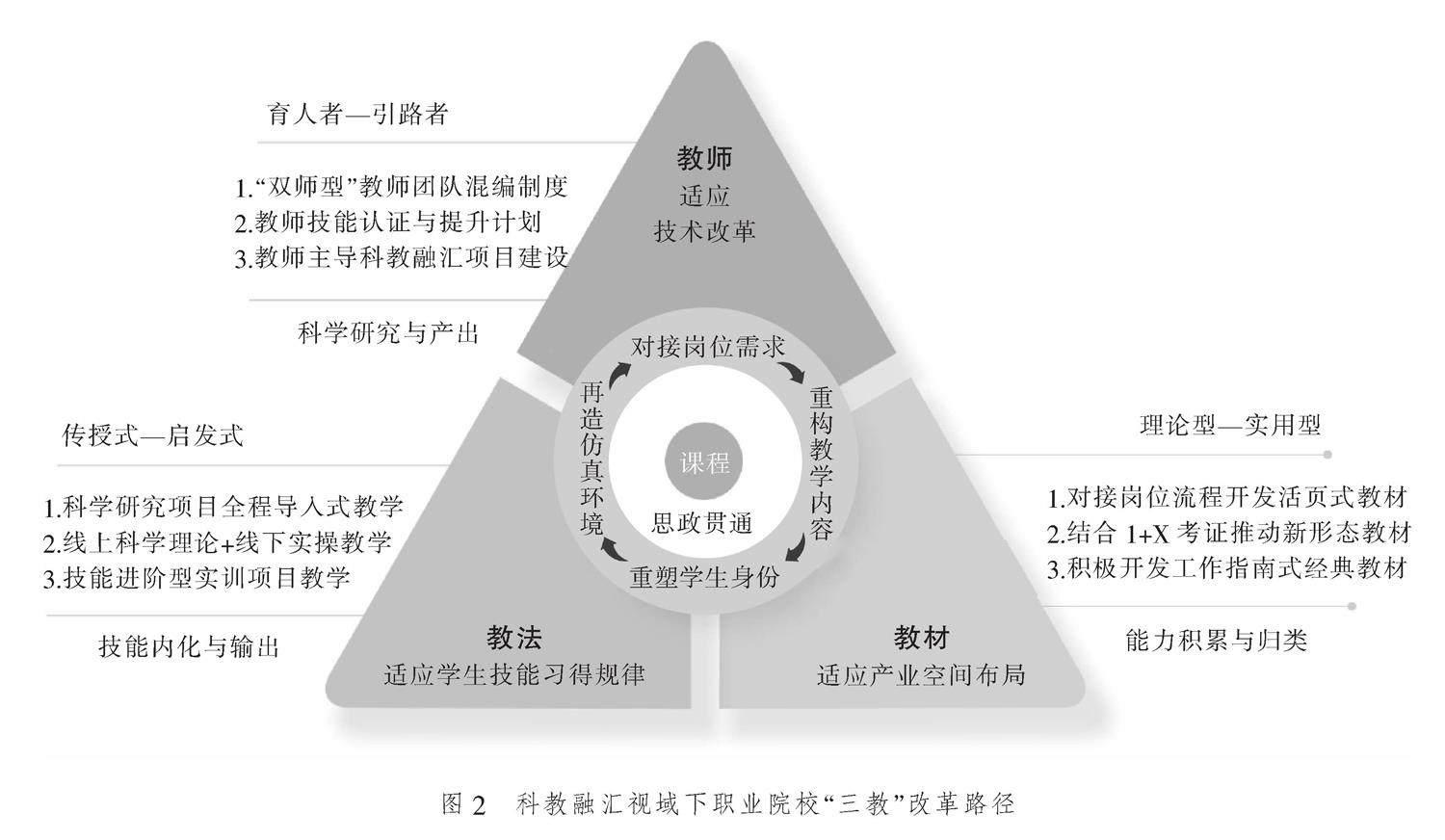

从教师维度来看,首先,应将角色定位由育人者向引路者转变,包括构建“双师型”教师团队混编制度,允许企业的高级工程师、现场工程师和技能大师工作室的对口专业团队成员参与进来,充实职业教育育人队伍,加速教学理念和教学内容迭代更新。其次,对现有的教师队伍进行技能认证,并实施技能提升计划。提升方式包括到企业锻炼、跟岗调研岗位能力需求、教师职业技能鉴定等,使教师的技能结构和知识体系能够满足现场工程师培养的一般要求。最后,设置教师主导的科教融汇项目建设,包括各类横向课题及其他合作项目,吸引职业院校教师深入产业一线,了解行业发展动态和技术变革趋势,扎实嵌入科教融汇的多方协同平台,主动适应技术变革,发挥培育现场工程师的作用。如图2所示。

从教法的角度来看,在职业院校教师积极对接产业发展的前提下,变以往传授式的教学方法为启发式的教学方法,适应学生技能习得规律。具体的做法包括,将科学研究项目全程导入教学过程,并采用线上科学理论教学与线下实操教学相结合的方法,通过技能进阶型的实训项目教学法,对不同层次学生进行筛选和培养。现场工程师需兼具基础理论,才能在基础理论上延伸出应用创新。因此,在职业院校育人过程中,要培养学生的创新精神和存疑意识,在进阶型实训教学过程中逐步将现场工程师岗位所需的技能内化为自我要求,并能输出岗位所需的胜任能力。

从教材的角度来看,不同区域专业群对接的产业空间布局有所不同,以集成电路产业为例,芯片设计、芯片制造和芯片封装测试三大环节不可或缺。从这一产业在广东省的分布来看,广州市重点布局芯片设计环节,深圳市主导芯片制造环节,东莞市侧重芯片封装环节。产业链的不同分工使区域专业群对应的岗位技能和教材侧重点会各不相同。由此,专业群建设过程中可以客观评估本专业对接的产业链环节,在教材建设中有所偏重,并逐步提高教材的适应性程度,使其由一般的理论型教材向实用型教材转变,包括对接岗位流程开发活页式教材,结合1+X考证内容构建新形态教材,积极开发工作指南式经典教材,使教材能够成为数智化岗位的技能体系积累载体和日常工作参考指南。与此同时,开发线上数字资源,满足不同群体的个性化需求。

“三教”改革理念的内核落到实处就是课程体系建设。通过对接岗位需求,重构教学内容,重塑学生身份,再造仿真环境,满足学生成长为现场工程师的全方位孵化条件。具体而言,教学内容应与现场工程师的项目流程模块基本保持一致;学生应以产业技能型人才的眼光看待自身技能积累的过程,而非仅仅是学习者的视角;在教学实施过程中,通过模仿工作现场、虚拟设施设备,引导学生在实践项目演练过程中形成技能培养的自觉习惯。事实上,现场工程师还应具备精益求精的工匠精神,在工作岗位中能够不断引导技术革新和流程优化。因此,在课程内容中还应渗透大国工匠理念,使职业院校学生能够成为具有匠心情怀的高素质技术技能人才。

(四)社会力量有效补位,完善培训课程体系建设,赋能现场工程师的可持续发展

除了科教融汇体系、科教融汇平台及职业院校主体机制等,以校内课程为载体培育现场工程师还不能完全覆盖技术更新下的岗位内涵调整。在校期间的培育可能主要满足这一类型人才的基本理论素养与岗位基础技能要求,对于流程管控和优化也有涉及,但在实践应用创新和价值创造等方面还略显不足。根据数智化变革下产业升级对岗位需求和能力需求的调整,需要社会力量补位,构建完善技能人才能力结构和素质体系的课程体系,打通技能培育、技能认定、技能提升的一体化通道,赋能这一类型人才的可持续发展。以智能制造装备产业为例,高职专科教育中的装备制造技术专业,可以协同高职本科的智能制造工程技术专业,建立适应工程机械产业链的校内课程体系及校外技能训练模块课程包,包括机器人自动焊接检测课程包、AGV搬运系统课程包、装配车间的视觉检测技术课程包等。校内主要通过实训教学,校外技能训练可依托现阶段高职教育中的毕业顶岗实习环节及学徒制试点等途径,引导职业院校学生持续提升技能水平。

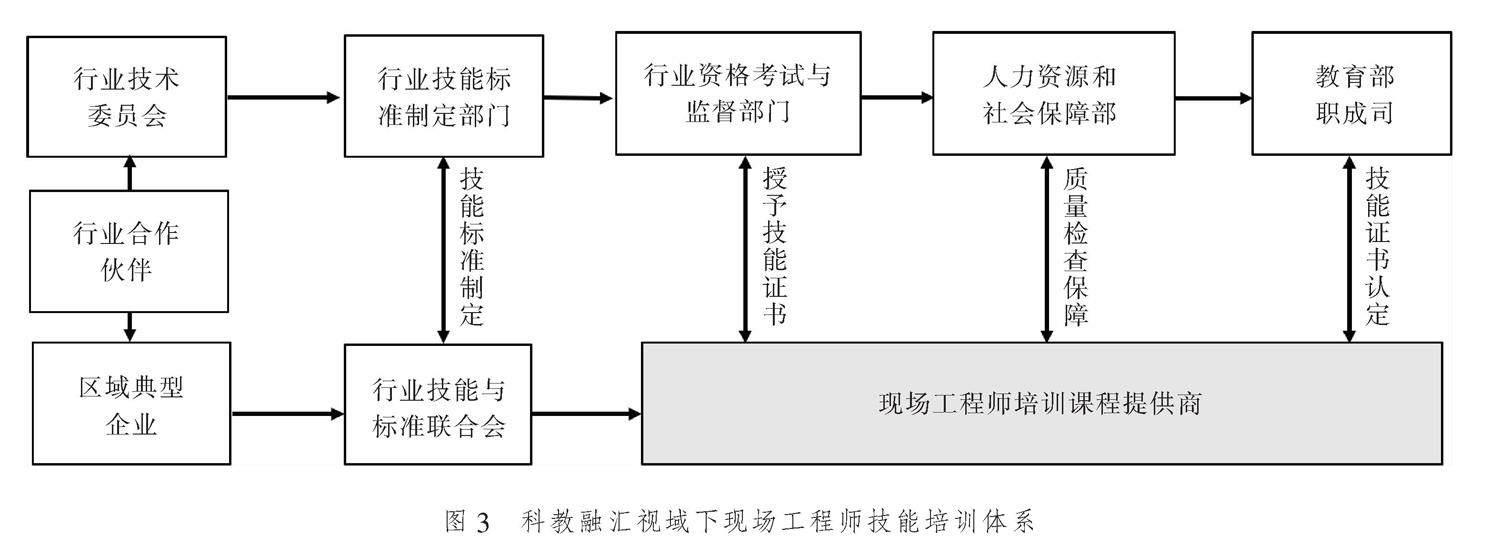

在社会层面,可以由区域内头部企业协同行业技术委员会、行业合作伙伴、行业技能与标准联合会、行业技能标准制定部门、行业资格考试与监督部门、人力资源和社会保障部、教育部职成司和区域科技协会等多部门,成立覆盖类型广、课程层次鲜明、具有社会效益的各类工程师培训课程建设方,定期制定、发布和推行训练计划,[7]满足各类工程师的技能提升需求。[8]

培训课程体系的设定要在科教融汇协同机制下与企业岗位进行紧密连接,对于参训学员,在培训结束后可经过现场技能考核和实践岗位模拟等方式进行技能鉴定,合格后授予技能证书,并完成技能等级证书与普通学位证书之间的转换设定。由于技能考核与岗位胜任能力关联度较高,取得技能鉴定证书的学员可以持证上岗。因此,以现场工程师“专项计划”开展为契机,深度结合企业流程中的岗位节点素质要求,科学系统地建设以企业需求为主导的技能培训、技能提升和技能认证。如图3所示。

四、研究小结

职业教育作为一种类型教育,最主要的特征就是向区域经济输送高素质技术技能型人才。随着数智化技术对传统制造业的全面渗透,越来越多的岗位要求兼具懂技术、会流程、能创新的复合型人才支撑,从而衍生了现场工程师这一有别于普通技能型人才的高阶需求。国家层面适时提出了职普融通、产教融合和科教融汇理念,旨在引导职业教育人才供给有效满足产业变革需要。在科教融汇视域下的科学技术研发过程中渗透现场工程师培养,增强行业技术积累和科研成果转化,推动产业技术革新与生产效率大幅度提升。从宏观层面来看,通过基于岗位素养培养的技能型人才,有利于推动我国科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略有机契合,并推动中国式现代化战略目标稳步实现。

参考文献:

[1]霍丽娟.现场工程师专项培养计划的内涵要义、要素框架和运行逻辑[J].中国职业技术教育,2023(14):5-11.

[2]颜彦.科教融汇视域下现场工程师培养的理论内涵与路径选择[J].中国职业技术教育,2023(18):56-62.

[3]曾天山,陆宇正.面向现场工程师培养的职业本科专业设置:助推逻辑与优化方位[J].国家教育行政学院学报,2023(7):58-68.

[4]王亚南,成军,邵建东.技术产业化视域下现场工程师的角色定位、核心能力及培养路径[J].中国高教研究,2023(9):95-101.

[5]李玉静.深化现代职业教育体系建设改革的基本遵循[J].职业技术教育,2023(7):1.

[6]刘康,徐辉.职业本科院校现场工程师培养的逻辑向度、现实困境与路径优化[J].重庆高教研究,2023(6):65-76.

[7]吴刚,胡斌,黄健,等.新时期产业工人技能形成体系的国际比较研究[J].现代远距离教育,2019(2):52-63.

[8]睢瑞丹.教育强国战略下职普融通赋能技能型社会建设创新机制研究[J].教育理论与实践,2023(30):19-24.

(责任编辑:张宇平)

Connotation, Basic Principles and Practical Paths of the Cultivation of

Field Engineer from the Perspective of Integration between

Scientific Research and Education

XU Lan, MAI Qiang

(Dongguan Polytechnic, Dongguan Guangdong 523808, China)

Abstract: The integration between scientific research and education is not only a new requirement for technological innovation and development, but also an effective way to promote vocational education to adapt to industrial needs. In order to cope with the changing demand for talent quality under the digital transformation of industry, China has proposed the "Special Training Planfor Field Engineerin Vocational Education" around high-end of the industry and high-end industry, aiming to cultivate high-quality technical and skilled talents with first-line production and operation skills and the ability of optimizing production process. In order to achieve the cultivation of this type of talents, the responsible government department should coordinate multiple scientific and educational resourcesand radiate the construction of the field engineer talents cultivation framework. Vocational colleges should actively lead and establish a multi-party collaborative education system, jointly build the platform and resources for the integration between scientific research and education, and implement the skills incubation and output of field engineer. Simultaneously, social forces should be absorbed to effectively fill the gap, improve and deepen the adaptability construction of the training curriculum system, and empower field engineer for sustainable development.

Key words: integration between scientific research and education; field engineers; job skills; process optimization; value creation