动用“红”带宾构式句法特征的历时演变及其认知研究

2024-06-11邓凯方

[摘 要]文章从认知语言学视角出发,基于不同时期的语料,详细阐述了颜色域形容词“红”动用后接宾语构式在历时演变中产生的句法特征,并分析其相关的认知动因,主要从范畴化与非范畴化理论进行阐释。此研究细化了颜色形容词动用的句法方面的研究成果,也是语言中泛义动词与超常动宾构式发展与形成的示例之一。

[关键词]动用“红”带宾构式;句法特征;历时演变;认知理据

[中图分类号]H14 [文献标志码]A [文章编号]2095-0292(2024)02-00110-04

[收稿日期]2023-09-20

[基金项目]湖南省研究生科研创新项目一般项目“基于语料库的汉英泛义动词历时演变及其认知研究”(CX20230502)

[作者简介]邓凯方,湖南师范大学外国语学院博士研究生,讲师,研究方向:语言学和语言对比。

一、引言

形容词作为汉语词类系统重要成员,无论句法还是语义功能都复杂多变,从来都是各学科领域及众多学者研究的重点对象,而形容词动用的特殊现象的探究更是重中之重。关于形容词动用现象的研究,大多学者从语言本体出发,对于其定义和分类标准进行探究与解读[1][2][3]。还有学者对于动用形容词的用法进行量化考察,总结这一类动用形容词的句法、语义等特征[4][5][6][7][8]。国外也有部分学者从语言本体角度对形容词动用的形式进行研究[9][10]。以往动用形容词本体研究大多都是对形容词转类定义的探讨、句法形式标准的划分,或对某类形容词动用后带宾语构式进行整体概括,少有研究针对某一特定动用形容词句法特征的历时演变进行具体分析,且对相关特征的认知解释也不够充分。故本研究主要选择颜色形容词中最典型的“红”为代表,拟对动用“红”带宾构式句法特征的历时演变进行较系统地分析,并用范畴化与非范畴化理论对句法演变特征进行较详细地阐释。

二、“红”动用过程中的句法特征

红,形声字;从糸,工声,始见于战国文字。本义为名词,指浅赤色的帛,引申表示红色,后泛指粉红色,桃红色。随着使用频率的增加,其句法功能泛华,词性得到衍生,可做形容词或动用。本研究主要基于五个历史时期(上古、中古、近代、现代和当代),每个时期选取200万的中国名著语料,考察动用“红”带宾构式的句法特征。主要包括三个方面:①及物和不及物用法的划分,②动词后缀种类的划分,③动用“红”带宾构式的结构分类。

(一)及物和不及物用法的划分

按照朱德熙[2]所下定义,“凡是不受‘很修饰的谓词,不管它能带宾语还是不能带宾语都是动词”,如:“清酒红人面” “他眼圈红了”;凡是能带宾语的动词,不管它受‘很修饰,还是不受‘很修饰,也都是动词... ...”,如:“红了脸” “红着心”。可见,动用“红”既有及物用法,后接宾语;也有不及物用法,后接“了、着、过、到、上、下去、起来”等动态助词,且后面不接宾语。

而根据以上定义,在语料库中对动用“红”的数据进行整理,可得上古至当代时期动用“红”的及物和不及物用法的频次和频率如下:

动用“红”及物用法:

上古(0)——中古(6/50%)——近代(77/58%)——现代(80/40%)——当代(82/59%)

动用“红”不及物用法:

上古(0)——中古(6/50%)——近代(56/42%)——现代(119/60%)——当代(59/41%)

动用“红”(整体):

上古(0)——中古(12/3.5%)——近代(133/11%)——现代(199/15%)——当代(141/13%)

通过数据分析,可得两个较直观信息:①尽管低于动用“红”低于其形容词用法的频率,但“红”整体的动用程度从上古时期至当代时期是递增趋势的,且在现代时期达到最高,到当代时期动词使用频率稍有回落,但总体持平,仍达到了10%以上;②在“红”动用的过程里,其“及物动词”和“不及物动词”的使用频率也发生了变化。自上古时期至中古、近代时期,由于古文和诗词的发展,“红”作为及物动词的使用频率有了大幅提高;而从近代到现代,由于白话文的兴起,其作为及物动词的使用频率有所下降;而到了当代,“红”的句法结构、语义的多样性得到进一步发展,其作为及物动词的用法又有所回升;总的来说,其整体使用频率呈上升趋势的。而“红”作为不及物动词的用法与之相反,上古时期至当代,其使用频率整体呈下降趋势;仅在现代,其出现频率稍微提升。

(二)动用“红”后缀的种类划分

关于“形+动态助词”现象,我国语法学界相当一部分学者认为动态助词是动词的语法特征,形容词带上动态助词后便具有了“动性”,带有“动作的意味”,也就变成了动词[1][11][12]。而一部分語法著作、词典[13][14][15]也都把带动态助词“了”、“着”、“过”看作是动词的语法特点之一,但没有明确形容词能不能带动态助词,也没有说明对那些可以接动态助词的形容词如何处理。因此,我们把“ ‘红+动态助词(+宾语)”的构式也作为“红”动用的重要示例。

而在所搜集的关于动用“红”的示例可知,“红”后接的后缀主要包括动态助词“着、了、过”,也有“起来、上、下去”等一些趋向型后缀,表示某种变化和动作的状态。我们以“了、着、过”几个常与“红”连用的典型动词后缀为例进行分析考察。

第一,汉语“了”和印欧语动词的过去时词尾作用不同。印欧语动词的过去时表示说话以前发生的事,汉语的“了”只表示动作处于完成状态,跟动作发生的时间无关,既可以用于过去发生的事,也可用于将要发生的或设想发生的事[2]。如:

(1)有的人还会红了眼眶,低下头去不忍心看。

(2)这话可不能让她听见,否则她一定羞红了脸。

可以看出,示例(1)的“红了眼眶”是已经发生了的事,示例(2)中的“羞红了脸”则是假设发生的事。

第二,动词后缀“着”加在动词后面一般表示动作或变化的持续(已经开始,尚未结束)。例如:“红着脸”、“红着眼”。“红着”后多接人体部位作为宾语,但也接物作为宾语;一般表示人物内心的情绪。如:

(3)大家都受了一天的热,红着眼珠,没有好脾气。

(4)高妈知道他是红着心想买车,又给他出了主意。

示例(3)至(4)中,尽管“红着”后所接宾语有些类似,但由于语境不同,“红着”的语义都不一样。例如示例(3)接的都是眼睛部位,意思是人们“情绪低落,烦躁不安,眼睛由于怒气和疲惫变得通红”;例(4)的“红着心”指的是祥子“下定决心,坚持着做某一件事”。2个示例中,“着”加在“红”后面接宾语均表示某一动作或变化的持续,语义发生变化,反映了人的不同情绪。

第三,“过”表示曾经发生某事或曾经经历某事,跟“了”不同。如:

(5)她和桂桂結婚八年了,还没起过高腔红过脸。

这一句里的“过”是动词后缀,接在“红”的后面,表示曾经发生过的事情。意思是不曾“发生争执、争吵”。

但另外要注意后缀“过”和动词“过”的区别。比如:

(6)那位教习晓得总是写的信上拼法不对,所以被洋人耻笑,羞的红过脖子。

这一句里的“过”是动词作补语,在这里“红过”是穿过、经过意思。

例(5)中的“过”本身是后缀,后面不能再加后缀“了”,而例(6)中的“红过”是述补结构,后面还可以加后缀“了”。

因此,我们进一步细分动用“红”带宾构式形式,将“‘红+动态助词(+宾语)”构式与“‘红(+宾语)”构式的使用情况进行历时统计,其使用频次及频率如下:

红了(+宾语):

上古(0)——中古(2/17%)——近代(87/65%)——现代(93/47%)——当代(68/48%)

红着(+宾语):

上古(0)——中古(0)——近代(5/4%)——现代(21/11%)——当代(16/12%)

红过(+宾语):

上古(0)——中古(0)——近代(1/1%)——现代(2/1%)——当代(2/1%)

红起来/上/下去(+宾语):

上古(0)——中古(0)——近代(1/1%)——现代(17/8%)——当代(3/2%)

红(+宾语):

上古(0)——中古(10/83%)——近代(39/29%)——现代(66/33%)——当代(52/37%)

由以上数据整理可得“‘红+动态助词(+宾语)”构式与“‘红(+宾语)”构式的历时演变趋势。总体来看“‘红+动态助词(+宾语)”构式的使用频率(63%)要远高于“‘红(+宾语)”构式的出现频率(37%)。而前者又主要包含了“红了(+宾语)”、“红着(+宾语)”、“红过(+宾语)”以及“红起来/上/下去(+宾语)”几种情况;细化“红”的四种动态助词的使用频率可知其情况如下:“红了(+宾语)”(48%)>“红着(+宾语)”(12%)>“红起来/上/下去(+宾语)”(2%)>“红过(+宾语)”(1%)。

且横向比较不同构式的历时演变可以发现,除了上古时期,从中古时期至当代,虽然个别时期会出现一些小波动,但“‘红+动态助词(+宾语)”构式的使用频总体上是递增的;而“‘红(+宾语)”构式的使用频率主要呈下降趋势。纵向比较每个时期的构式,除了中古时期“红(+宾语)”构式>“红了(+宾语)”构式,在近代、现代和当代,各构式的出现频次都较为一致,从高到低排序为:“红了(+宾语)”>“红(+宾语)”>“红着(+宾语)”>“红起来/上/下去(+宾语)”>“红过(+宾语)”。在主要的动态助词中,“红了(+宾语)”一直以绝对性的优势保持着最高使用率,而“红着(+宾语)”的使用频次也保持着上升趋势。

(三)动用“红”带宾构式的结构分类

根据上文显示的语料数据,我们可知“红”动用过程中作为及物动词的使用频率总体上都高于其作为不及物动词的用法,且一直呈递增趋势。因此本小节将分析动用“红”带宾构式的句法功能,即动用“红”带宾构式的述宾结构分类。

动用“红”带宾的述宾结构形成了结构和语义关系都很紧密的述宾结构。我们一般可将其分为粘合式述宾结构和组合式述宾结构。粘合式述宾结构的述语是单独的动词(不带补语和后缀),其宾语是单独的名词(不带定语)[2],如:红脸、红眼、红人面等;而其余的不符合上述条件的都是组合式述宾结构,如:红了眼、红着脸等。

根据以上的标准,我们可以统计出来从上古至当代时期,动用“红”带宾构式中粘合式述宾结构和组合式述宾结构的出现频次和所占比例为:

粘合式述宾结构:

上古(0)——中古(3/50%)——近代(6/8%)——现代(9/11%)——当代(16/20%)

组合式述宾结构:

上古(0)——中古(3/50%)——近代(71/92%)——现代(71/89%)——当代(66/80%)

根据语料数据整理可得,动用“红”带宾构式中组合式述宾结构整体数量(211/86%)要远远高于粘合式述宾结构整体数量(34/14%),且二者使用频率的较大差异均出现在每个历时时期;这一情况也与上文中得出的“红+动词后缀(+宾语)”构式数量>“红(+宾语)”构式数量结论保持一致。

除去上古时代,我们比较粘合式述宾结构与组合式述宾结构的历时使用情况可以发现,从中古时期两种结构的几乎相同使用频率,到近代时期粘合式述宾结构出现频次呈下降趋势,而组合式述宾结构使用频率却大幅上升;直到现當代时期,“红+宾语”构式出现频率稍有回升,但“红+动态助词+宾语”构式仍占据绝对优势。可见,人们更加习惯在“红”后接动态助词再接宾语的表达方式。

三、动用“红”接宾语构式历时演变的认知理据

范畴化是从个别到一般,追求共性特征的过程[16],但认知要发展,要创新,还必须有一个从一般到个别,追求个性的过程,这样才能构成一个完整的矛盾运动体,推动人类认识不断深入、不断向前发展。因此,非范畴化理论出现了,它是对范畴化理论的完善,从发展的视角解释语言使用与认知的发展过程,更具有动态性和过程性[6]。简单说来,范畴化理论能够较好地解释日常语言使用中的常规现象,而非范畴化理论则是很好解释同一时期某种语言现象出现的“超常”使用情况。

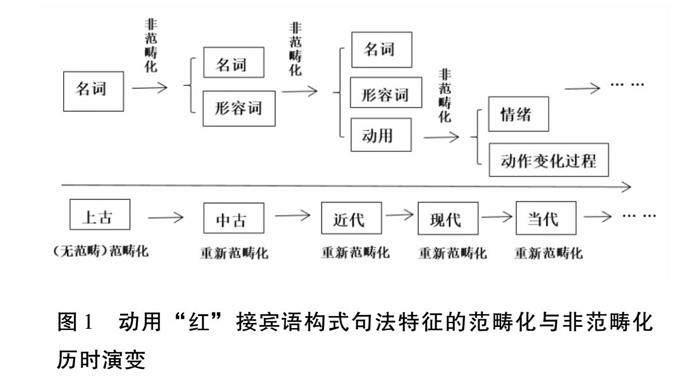

动用“红”接宾语构式的句法特征的历时演变就是这样的一个动态过程。通过下图我们可以清楚看到“红”从“名词→形容词→动用”的演变过程。

图1 动用“红”接宾语构式句法特征的范畴化与非范畴化历时演变

从图1我们可清楚看到动用“红”接宾语构式从上古时期的“红”开始的历时演变过程。“红”最早源于战国时期,指浅赤色的帛,此阶段无范畴或者说已经范畴化为名词列,指代具体事物。到了中古时期,“红”作为形容词的用法出现,无论从句法还是语义上来说,对于原名词范畴,形容词“红”属于非常规用法;又因使用频率的增加,形容词用法逐渐稳定,因此中古时期“红”在句法上出现了重新范畴化,同时具备“名词”和“形容词”属性。到了近现代,“红”句法功能进一步增加,基于语用经济性原则,人们赋予了“红”动用形式,动用“红”接宾语构式产生,用来指代“某物变红”这一动态过程。同样的,最初动用“红”接宾语构式属于超常搭配,属于非范畴化,但根据上文数据统计,动用“红”带宾构式的使用频率越来越多,在每个时期几乎都呈上升趋势,且越来越多学者以及权威字典也慢慢将动用属性纳入了“红”的句法范畴中,我们有理由相信,这是动用“红”句法特征的重新范畴化的过程。值得一提的是,“红”每次非范畴化的出现主要是转喻机制在起作用。如“红”各词性(“名词→形容词→动用”)的演变过程中,不同词性间的语义都具有邻近性,即“红色(物品)→鲜红/大红的→某物变红(过程)”三种语义的演变。

四、结语

动用“红”带宾构式句法特征在历时演变过程中发生了一定的转变,主要为:

动用“红”带宾构式在上古、中古时期少有出现,直到近代时期,“红”作为准及物动词后接宾语的用法才被人们所熟悉并进行使用,且在主要的动态助词中,“红了(+宾语)”构式一直以绝对性的优势保持着最高使用率。而动用“红”接宾语构式的述宾结构中组合式述宾结构的使用占优势地位,其所接宾语也主要为一些表具体名词的真宾语,但根据数据也可以发现“红”接宾语构式中后接假宾语的使用也有所增加。

而对于动用“红”带宾构式历时演变的认知理据,我们可以从“范畴化以及非范畴化”理论进行阐释:动用“红”带宾构式中“红”从“名词→形容词→动用”的演化就是“范畴化→非范畴化→重新范畴化→非范畴化... ...”这样一个循环往复过程,人们根据自己的主观能动性以及语用的经济性对“红”进行活用,使其句法特征一再重新范畴化,也导致了动用“红”带宾构式的产生。本研究细化了“颜色形容词动用+宾语”构式的研究成果,也是语言中泛义动词与超常动宾构式发展与形成的示例之一。

[参 考 文 献]

[1]黎锦熙. 新著国语文法[M]. 北京:商务印书馆,1924.

[2]朱德熙. 语法讲义[M]. 北京:商务印书馆,1982.

[3]邢福义. 语法问题思索集[M]. 北京:北京语言学院出版社,1995.

[4]李泉. 汉语语法考察与分析[M]. 北京语言文化大学出版社,2001.

[5]王启龙. 现代汉语形容词计量研究[M]. 北京:北京语言大学出版社,2003.

[6]邓云华,邓凯方. 动用颜色词行为全貌的动态历时演变——以“红”“白”“黑”为例[J]. 中国外语,2023(1):38-47.

[7]邓云华,成刘祎,许群爱. 汉英心理形宾构式语义语用倾向性的历时考察[J]. 外语教学与研究,2023(2):176-188+318.

[8]邓云华,许群爱. 汉英“动用颜色词+宾语”构式主客观感受性倾向的多因素研究[J]. 语言科学,2023(3):282-293.

[9]Clark E V. and H Clark. When nouns surface as verbs[J]. Language, 1979(4):767-811.

[10]Plag Ingo. Word-formation in English[M]. Cambridge University Press,2002.

[11]吕叔湘. 汉语语法分析问题[M]. 北京:商务印书馆,1979.

[12]李临定. 现代汉语动词[M]. 北京:中国社会科学出版社,1990.

[13]胡裕树,等. 现代汉语[M]. 上海:上海教育出版社,1981.

[14]黄伯荣,等. 现代汉语[M]. 兰州:甘肃人民出版社,1983.

[15]钱乃荣. 现代汉语[M]. 北京:高等教育出版社,1990.

[16]Evans V. and Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press,2019.

[责任编辑 薄 刚]