落实“两个责任”,推进食品安全社会共治

2024-04-10李振华

◎ 李振华,杨 芳

(1.汉寿县市场监督管理局,湖南 汉寿 415900;2.常德市食品检验所,湖南 常德 415000)

食品安全不仅是发展问题,也是民生问题,更是政治问题,其关系到人们的身体健康和生命安全,关系到社会的稳定和谐,关系到党的治理体系和执政能力。以落实“两个责任”机制为契机,加快推进食品安全社会共治,其中两个责任是指食品安全属地管理责任和企业主体责任。食品安全的社会共治是指调动社会各方力量,包括政府监管部门、食品生产经营者、行业协会、消费者协会乃至公民个人,共同参与食品安全工作,形成食品安全社会共管共治的格局[1-4]。本文通过分析安全监管模式的历史变迁、“两个责任”机制提出的历史背景,并采取一系列的实施路径,以期加快推进食品安全社会共治的美好愿景。

1 我国食品安全监管模式的历史变迁

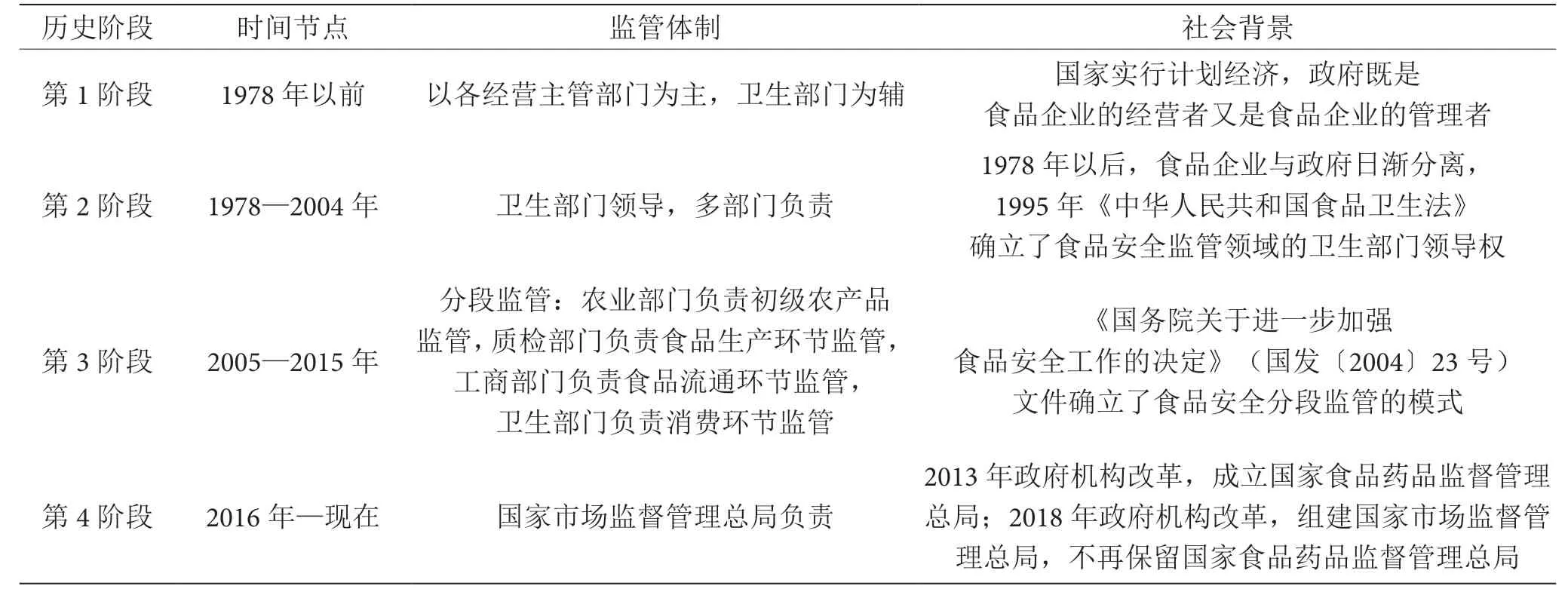

我国的食品安全监管体制大致经历了4 个阶段,详见表1[5-8]。

表1 食品安全监管模式的历史变迁阶段表

从表1 可以看出,我国食品安全监管体制伴随着经济体制改革的进程,经历了从行业主管到卫生部门统管、分段监管、市场监管部门统管的历程。监管模式也经历了从分散到集中的过程。每一次监管体制的调整,都有其当时的时代背景。2016 年各级地方政府按照大部制改革的要求,纷纷将原工商、质监、药监部门职能整合,组建市场监督管理局。2018 年国务院机构改革,组建国家市场监督管理总局,统一行使国家食品安全监管职责,这意味着我国食品安全监管领域“分段监管”模式在法律层面结束。

2 “两个责任”机制提出的历史背景

2.1 社会共治模式的法律地位及“两个责任”提出的历史背景

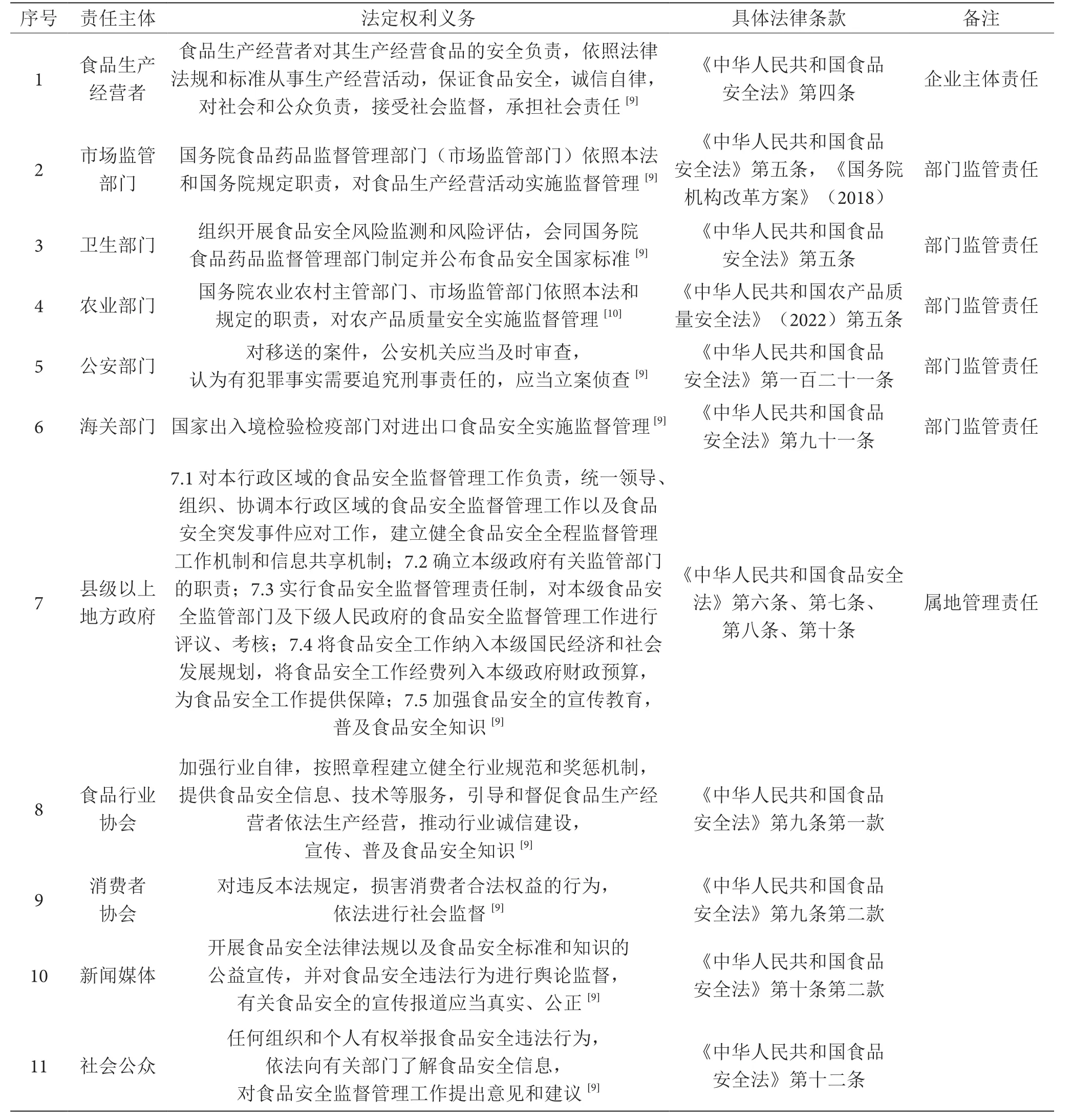

2015 年首次修订的《中华人民共和国食品安全法》第三条:“食品安全工作实行预防为主、风险管理、全程控制、社会共治。”首次提出了食品安全社会共治,并明确了各责任主体的权利和义务,详见表2[9-10]。

表2 《中华人民共和国食品安全法》中各责任主体权利义务对照表

食品安全社会共治是一次治理理念的重大转变,标志着我国食品安全监管模式从过去单一部门监管走向责任主体多元、协商合作共治新模式。2022 年,国务院食品安全委员会《关于建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制推动食品安全属地管理责任落地落实的意见》(食安委发〔2022〕7 号)[11]、市场监管总局《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》(总局令第60 号)[12]正式颁布实施。两个文件的出台,以法规的形式明确了食品安全地方政府属地管理责任和企业主体责任。两个文件的出台和《中华人民共和国食品安全法》都是推动食品安全监管向协商共治模式转变的创新举措。

2.2 “两个责任”机制与社会共治的辩证关系

食品安全社会共治目标的实现是检验法治国家、法治政府、法制社会基本建成的试金石,食品安全风险的技术性、社会性和公共性相互影响,决定了食品安全治理的艰巨性和复杂性。食品安全问题成因复杂,主体多元,利益相互影响等特点决定了其只靠政府部门单一的行政力量,很难达到监管预期效果。从我国食品安全监管历史来看,无论是过去卫生部门主管、其他部门配合,还是后来的分段监管,都过于强调政府部门的职责,而忽视了食品利益主体相关方的责任。食品安全人人有责,不仅需要政府部门、食品经营主体、行业协会、媒体及消费者等利益责任相关方合作共治,还需要每个人的积极参与。

“两个责任”机制是推动食品安全社会共治的创新举措,是关键。从《中华人民共和国食品安全法》规定的各方责任主体来看,突出强调地方政府的属地管理责任和食品经营者的主体责任,不是弱化或逃避部门监管责任!而是要在继续加强部门监管责任的基础上,推动政府、监管部门、食品经营者三方主要责任主体齐抓共管,形成合力!推动形成合作共治新局面。食品安全责任主体除了政府、部门、食品经营者三方,还包括媒体、行业协会、消费者等利益相关方,但“两个责任”是关键。

2.3 当前我国食品安全社会共治面临的现实困境

2.3.1 主体责任不清晰

2015 年修订的《中华人民共和国食品安全法》规定了地方政府、相关监管部门、食品生产经营者、行业协会、媒体及消费者的相关权利义务,在具体实践层面的可操作管理办法或相关规定还不完善,主要表现在以下两方面。①地方政府属地管理责任的具体内容不清,部门职责与地方政府职责互相混淆,在乡镇一级尤为明显。②部门之间职责不清。食品安全产业链长,涉及部门多,有环保、农业、市场监管、卫生等部门,且食品安全问题成因复杂,如有些食品安全事件原因在农产品环境污染的源头,但事件结果往往发生在食品流通消费环节,谁是主要责任,谁是次要责任容易混淆。

2.3.2 媒体监督制约机制不健全

①正面宣传引导不够,食品安全科学知识普及率不高,公众的恐慌情绪大部分来自对食品安全知识的匮乏和信息了解不全面造成。②极个别自媒体为吸引公众眼球,增加流量,或受利益驱使选择性报道,在一定程度上对食品安全负面舆情起到了推波助澜的作用。③在制度层面缺乏规范引导媒体舆论监督的工作机制。

2.3.3 信息共享不足

当前食品安全信息还分散在政府各部门,处于条块分割状态,各部门之间缺乏有效的信息交流渠道,也没有建立信息共享机制,地方政府层面没有建立统一的食品安全信息平台。

2.3.4 公众参与度不高

影响公众参与度的因素主要有以下几个方面。①人们认识有偏差,认为食品安全是政府的事情,只要不发生在自己身上,就与自己无关,这也是大多数人的普遍心理。②举报奖励制度不健全,各级地方财政未能有效落实相关举报奖励政策。③食品安全宣传力度不够,没有形成食品安全人人有责的浓厚氛围。

2.3.5 食品监管队伍职业化、专业化水平有待提高

一个职业化的监管人员,除了需要自身的专业素养和知识结构,还需要多年实践经验的积累。但随着监管体制由垂直管理下放到地方政府管理,人员交流调动较为频繁,许多专业人员交流到其他工作岗位或其他系统,导致人员老龄化严重,队伍专业水平不够。

2.4 食品安全社会共治的长期愿景

①食品安全社会共治社会应是责任主体多元的社会。各责任主体权责清晰、分工明确、各司其职、不推诿扯皮和井然有序。②食品安全社会共治社会应是协商合作共治的社会。各成员主体在地方政府的统一协调下,既分工,又合作,共商共享。③食品安全社会共治社会应是信息共享的社会。各成员主体之间信息化程度高,在地方政府统一构建的信息平台上实现信息共享,不再是信息孤岛。④食品安全社会共治社会应是考核问责严明的社会。考核目标明确,考核方式科学,措施有力,奖罚分明。问责机制健全,导向分明,失职追责,尽职免责。⑤食品安全社会共治社会应是公众积极参与的社会。消费者维权意识和识别能力较强,维权渠道畅通,举报奖励及时。

2.5 食品安全社会共治的实现路径

2.5.1 树立食品安全共治理念

食品安全已迈入社会共治时代,因此监管部门需要先转变传统观念,树立共治理念;同时要多向当地党委政府主要领导汇报,宣传共治理念,争取领导支持;还要加强媒体的宣传和法律知识的普及工作,让共治理念深入人心,形成社会共识。

2.5.2 按照食品安全全过程监管的原则,明确各责任主体职责分工

食品产业链长涉及土壤水质环境、农产品生产、食品加工、食品运输储存、食品流通和食品消费等诸多环节,且食品安全成因复杂,有些食品安全事件原因在土壤环境、农产品生产源头,但结果却发生在食品流通、消费环节。因此如何依法合理划分各监管部门的职责就显得尤为重要。①要明确地方政府属地管理责任的具体内涵,厘清地方政府和监管部门的职责边界。②要按照全过程监管的原则,在法定职责范围内,合理划分各个监管部门的事权职责清单,照单履职,照单追责。③要明确新闻媒体舆论监督具体职责,强化舆论监督正面宣传与导向作用。④要细化行业协会、消费者协会的具体责任。

2.5.3 加强部门之间的协商合作,信息共享

要充分发挥地方党委总揽全局协调各方的作用;要充分发挥地方政府食安办的作用,科学设计考核细则;需要各级地方政府探索搭建统一的食品安全云平台,整合各部门食品安全信息,实现信息共享。

2.5.4 建立健全考核问责机制

充分发挥考核问责的导向作用。考核目标明确,考核指标科学,考核方式多样,结果运用得当;探索建立失职追责,尽职免责的追责机制,严格依法合理划分各责任主体的法定职责,细化责任清单,分清主次,照单追责。

2.5.5 建立一支相对稳定的专业化、职业化检查员队伍

食品监管本身的专业性、食品风险的技术性和食品安全问题的复杂性,决定了没有一支过硬的专业水平高的检查员队伍,一切都无从谈起。需要建立合理的人才交流机制,确保专业人员的相对稳定;要加大队伍的培训力度;要加大专业人才引进力度和合理的选人用人机制;要探索建立职业化的检查员队伍建设。

2.5.6 引导公众积极参与

要加强食品安全知识的科普与宣传,充分运用手机短视频、电视讲座等方式进行广泛宣传;针对每一起食品安全社会舆情,都要从科学角度及时进行跟踪回复和科普宣传;依法依规及时处理消费者的每一起投诉,让消费者在每一起投诉案件中感受到公平正义;畅通维权渠道,降低维权成本;严格落实举报奖励制度,探索建立食品行业潜规则“内幕爆料人”制度。

2.5.7 充分发挥行业协会、消费者协会的作用

引导各行业协会制定科学合理的行业协会章程,体现食品安全,加强行业自律;充分发挥行业协会、消费者协会的桥梁与纽带作用;发挥各行业协会在标准制定、政策意见收集、政策宣传贯彻等环节的作用。

2.5.8 充分调动企业的积极性

以落实“两个责任”机制为契机,扎实推进食品安全属地管理责任和企业主体责任落地落细落实。要深刻领会和全面贯彻落实国务院食品安全委员会《关于建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制推动食品安全属地管理责任落地落实的意见》(食安委发〔2022〕7 号)[11]文件精神,在摸清市场主体底数的基础上,按照企业主体规模进行分等分级,再按照企业等级层层包保到人,实施精准防控。同时,要加大对包保干部的督导和培训,打通食品安全属地管理责任的最后一公里,将属地管理责任落实在每一位包保干部肩上。此外,要全面贯彻落实市场监管总局《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》(总局令第60 号)[12]精神,充分发挥企业负责人、食品安全总监和食品安全员的作用,按照企业自身实际科学制订风险防控清单,扎实开展日管控、周排查、月调度工作。

2.5.9 充分发挥地方党委的作用

以创建食品安全示范城为抓手,推动形成食品安全社会共治新局面。要以创建食品安全示范城/县为契机,充分发挥地方党委统揽全局协调各方的作用,调配各种资源,促进食品安全各项工作落细落实,形成长效机制。

3 结语

2015 年《中华人民共和国食品安全法》首次提出食品安全社会共治,确立了食品安全社会共治的法律地位。但在实践层面,食品安全社会共治还存在责任主体不清晰、部门协同程度低、公众参与度低、信息共享不足、队伍职业化专业化水平不高等问题。食品安全社会共治的愿景应包括责任主体多元,责任分工明确,信息互通共享,公众参与程度高,考核问责严明,协调机制健全,部门协作有序。具体而言,应进一步增强社会共治观念,明确政府、部门、市场主体法定职责;增强政府食安办统一协调能力,强化社会共治主体相互协同,推进“两个责任”机制走深走实;畅通公众参与监督渠道,创新智慧监管技术手段;进一步优化监管绩效评价,建立健全失职追责尽职免责问责机制,推进食品安全治理体系和治理能力现代化。