通过绘本创作促进儿童艺术启蒙的教学研究

2024-03-15江苏省南京市栖霞区实验小学

江苏省南京市栖霞区实验小学 包 宁

绘本以图为主,用鲜明的色彩,形象、跳跃的故事情节吸引儿童,而创作者争取从儿童的角度发现故事、理解故事、表达故事,然后再由家长、教师等给儿童讲述,儿童处于一种被教育、被引导的地位。因此,本文将绘本引入美术课堂,将国家课程与绘本内容相结合,挑选适合课程教学的绘本,陪着儿童一起读故事、编故事,让儿童自己说故事、画故事,用自己的眼睛来看世界。

可能故事的前后发展混乱无序,可能故事啰啰唆唆,可能在成人的眼中故事完全读不通,但这是儿童内心情感、对世界的认知的外显。教师应给予肯定与赞扬,鼓励儿童大胆创作,保持一颗发现故事、探索细节、表现精彩的赤子之心。

一、绘本导读,让儿童学会观察

为了更好地表现故事发展的过程,绘本会从不同的视角进行画面描述,不同的视角会带给读者强烈的视觉冲击。教师在美术教学中引入绘本导读,通过探索故事的发展,猜测故事的发展趋势,研究画面构图、色彩情感等为儿童提供一个连续的视觉感受,以多幅连贯性的画面呈现生动的故事情节,化静为动。相较于美术教学中常见的单幅绘画教学模式,绘本导读更符合儿童的认知特点。

例如,绘本《早起的一天》有三处可以作为重点导读的地方:色彩、视角和细节。深深浅浅的蓝色带来早晨的清冷;当太阳升起,色彩回归大地,暖色与冷色的对比产生一种灼热的感觉;色彩的变化代表时间的迁移。绘本根据故事的发展,分别从平视、俯视的角度表现时间、地点等环境的变化。细节是整本书最有看点的地方,马路上由少变多的车辆、公园里晨练的老奶奶、空荡荡的公交车及司机的表情、为买菜需要做的前期准备、菜场里各式各样的摊点、早起买菜的人等,就如同再现了真实的生活,是我们平时看在眼里,却不会表达的小细节。

对绘本进行细致的分析,能让儿童在创作的过程中更多地考虑故事发展的过程(理性)、构图的选择(视野)、细节的表现(乐趣)、色彩的搭配(情感)等,从而拓宽了创作的思路,不再只是围绕题目的表面“做文章”,而是深挖故事,让绘画成为一种乐趣、一种惊喜、一种长期创作的动力。

二、绘本临摹,发现更有趣的故事

经典的绘本故事总是被不断临摹,学习作者的创作思路、构图、色彩、线条、文字,迁移至自己的作品中。但临摹绝对不是简单的搬运,而是要融入自己对故事的理解。例如,阅读绘本《爷爷一定有办法》与《约瑟夫有件旧外套》,我们会发现,两个故事似曾相识,但又是两种完全不同的风格,都是在描述一件衣服的“废物利用”,但一本体现出爷爷对孙子的爱,另一本则体现出浓郁的民族风情。

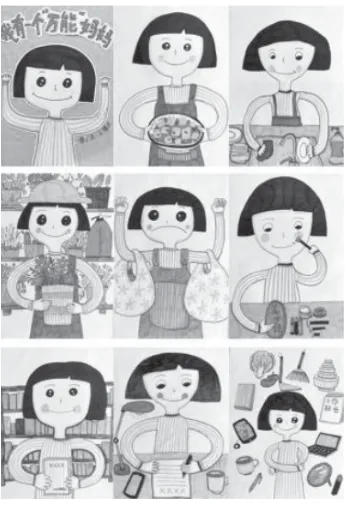

如图1,儿童创作的《我有一个“万能”妈妈》,借鉴了安东尼·布朗的作品《我妈妈》,儿童创作的绘本作品从人物形象设计、动态表达、环境描写等方面描写了一位“上得厅堂,下得厨房”的妈妈的形象,是许多孩子心目中妈妈的形象。

图1

在绘本阅读中,儿童总是会提出很多的问题,作为引导者的教师,要让他们坚信“不要把一本绘本视为已经完结的作品”,而要将其视为自己开启富有想象力的思考的起点,好的绘本总是给人无限的联想。田村茂的绘本《蚂蚁和西瓜》讲述的是小蚂蚁发现一大块西瓜,它们尝试了多种办法,将西瓜搬回蚁穴的故事。故事结局中,塞满西瓜的蚁穴,让人浮想联翩。有的儿童提出:“蚁穴中原来的东西去哪了?”“这些西瓜能吃多久?”“这么多的西瓜会对蚂蚁以后的生活带来什么影响?”“那个戴帽子的蚂蚁后来去哪了?”等,而这都是可以无限探讨的话题。这种渐进式对问题的探究,唤起读者的预测性的期待,同时也为创作打开了不一样的大门。

有的儿童就创作了《蚂蚁和西瓜》2.0 版本(如图2)。报信的小蚂蚁变成了背着红红西瓜的小蚂蚁;当所有蚂蚁看到那么大的西瓜时,张大的嘴巴更能表现惊喜的心情;可能是看原著中蚂蚁扛西瓜太辛苦了,儿童创作的小蚂蚁带来了小推车,一车一车地将西瓜运回蚁穴;最有趣的是儿童对原著结局的拓展,从夏到冬,小蚂蚁吃掉了所有存储的西瓜,来年春天,蚁穴上居然长出了嫩芽,这是什么嫩芽呢?谁都不知道,随着太阳从小变大,隐喻地告诉我们,随着时间的推移,到了夏天,居然长出了西瓜。

图2

三、绘本创作,引导儿童自主表达

绘本的创作源泉是生活,创造一本有意思的绘本的重点:你是否留意生活,让眼睛变得敏锐,去发现一些别人发现不了的东西。例如,买菜在生活中是最常见的事情,你有没有将在菜场看到的景象记录在心呢?也许菜摊上蔬菜的排列方式让你着迷;也许你会想为什么卖菜的人总是高高的;也许你会对卖玩具的店铺流连忘返,甚至不惜哭闹也要买个玩具回家;也许你感兴趣的是鱼的“解剖过程”……这一切都映入你的眼帘,有没有成为你生活中神奇的瞬间,记录在你的心中呢?“你买过菜吗?”“你关注过菜摊上的菜是如何摆放的吗?”“不管卖什么的菜摊上,都会必备哪两件东西?”“卖菜的人为什么会比我们高?”等,你考虑过这些问题吗?

儿童创造的绘本《热闹的菜场》(如图3)可以说很好地展现了他们对菜场细致入微的观察。这个绘本是从一个卖蔬菜的地摊展开的,地摊上吆喝的戴草帽的人,旁边有插在菜板上的菜刀、电子秤、一脸痛苦的搬货工人、趴在地上玩小汽车的小孩。接着,他又画了卖海鲜的鱼店,店里各种各样的水产品和卖鱼的人,他表现的最生动的是一个杀鱼的人,手拿带刺的去鳞刀,菜板上落满了圆圆的鱼鳞;旁边买虾的老奶奶,正把虾拿在手里认真辨别是否新鲜;一个妈妈正想看看如何杀鱼,但她的孩子却拿着飞机要去别的地方,过道上跑出来的螃蟹,让人手忙脚乱的……这些可以看出这个儿童对生活的关注是如此地深入,他又将这些形象赋予了强烈的个人风格并呈现在作品中。

图3

好的绘本并不一定有一个宏大的主题,而是应该从身边的发现、从小处入手,不断发掘故事的细节,一步一步丰富内容,深入地了解和发掘故事内涵,成就一本充满乐趣的绘本。

四、绘本创作,抒发内心情感

每天从睁开眼睛,我们就开始接收大量的信息,甚至我们的睡梦中,也会涌现奇奇怪怪的事物,在任何时候,我们都从未停止过感知事物,听到什么、看到什么、知道什么、想到什么,或被批评、表扬、委屈等情感的反馈无时无刻围绕着我们。儿童也需要寻找一个可以自由释放情感的空间。

儿童与父母的情感永远都是复杂的,儿童心里也非常清楚父母对自己的严厉是出于好意,但又不能完全接受。《假如我是巨人》这本绘本完全能体现儿童对待妈妈的一种矛盾的感受。故事从一片黑暗中展开,高大的自己与现实中弱小的自己形成了鲜明的对比,永远“喋喋不休”的妈妈居然变成了小矮人,自己提出的任何过分的要求,妈妈居然无法反抗,真是“太爽了”,而突然的惊醒居然是“黄粱美梦”,失落的心情可想而知。但故事到此为止,笔者觉得故事的冲突并不强烈。笔者问:“当从这个美梦中醒来,你再面对妈妈的时候会有什么想法?”儿童说:“有点不太好意思面对妈妈,感觉更怕她了,怕她知道自己做了什么梦。”这个“怕”“心虚”就是这个故事最好的结局,前期高大威猛、不可一世,到梦醒后见到妈妈,表现出的害怕,使故事跌宕起伏,前后对比鲜明。这正是儿童对情绪的一种宣泄,在宣泄中更好地理解人生、理解身边的人。

由此可见,在现有的美术教学基础上融入绘本的血液,通过绘本细节的欣赏、分析,引导儿童掌握创作的技法,这无疑是为美术教学添砖加瓦,在培养学生的想象力和创造力的基础上还丰富了美术教学的内容和成效。绘本教学可以根据不同年龄段学生的特点进行适当的展开,让每个学段的层次更加分明,还可以尝试结合本土文化、音乐、科学、人文、历史等内容,在作品中再现文化的魅力。这些环节的加入,让美术课堂的内容更加丰富多彩,最终的呈现效果必然是事半功倍的。

正如比利时图画书作家凯蒂·克劳泽所说:“独自去发现这个世界,是一件很奇妙的事。”教师要带领儿童进行绘本导读、绘本创作及其他与绘本创作有关的一系列有趣的活动,让儿童真正观察到生活中的精彩,寻找到自己感兴趣的事物,静下心来用画笔描绘出内心的世界,发现世界的独特,让绘本创作成为儿童生活的一部分,用画笔打开儿童精彩的艺术生活。