从隶定字看两种清刻本《说文》中的 底本问题

2024-02-04何宇驰

【摘要】隶定字是楷书基于部件对古文字的转写,在以说解小篆形体为目的的《说文解字》中大量出现,并与隶变后的通行楷书混杂使用,在各个版本中均形成了复杂的用字面貌。通过对比《说文》各个版本间隶定字与通行楷书的混用情况,可知藤花榭本、平津馆本基本沿袭了早修本的用字情况,而与晚修本差异较大,这为二本源自额勒布藏本说提供了证据。

【关键词】《说文解字》;隶定字;藤花榭本;平津馆本

【中图分类号】G256 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)04-0131-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.04.041

北宋时期,徐铉奉诏校订《说文解字》,改易分卷、补缀缺漏、补充音形,形成了今日通称的“大徐本《说文》”。目前能见到的所谓“宋本《说文》”共八种,董婧宸在考校其刻工、版面以后,认为“宋本《说文》”并非北宋国子监原本,其在南宋时期首先经历过一次翻刻,后版片又在元代经历了两次修补,因此宜称之为“宋刻元修本《说文》”[1](为方便下文还是以“宋本”简称之)。董婧宸根据元代的修补时间进一步将“宋本《说文》”分为早晚修本[2]。早修本分别是:丁晏跋额勒布藏本(以下简称额本)、内藤湖南本、黄姬水本;晚修本分别是:叶启勋本、钱曾本、王昶本(以下简称王本)、周叔弢本、宋葆淳本。

后世的刊刻自明代李焘的《说文解字五音韵谱》始,到明末清初,毛晋父子依手中的宋刻本及抄本改订并翻刻了《说文》,世称汲古阁本。嘉庆年间,额勒布、孙星衍各自据所见宋本翻刻《说文》,世称藤花榭本(以下简称藤本)、平津馆本(以下简称孙本)。藤本、孙本的序跋都提到了其以“宋本”为底本,但却未指明具体为哪一椠,这也引起了学界的争论。

藤花榭之名起自清代额勒布的书斋名,额勒布字履丰,号约斋,满洲正红旗人,官至总管内务府大臣,除《说文》外还刊刻过《红楼梦》《经学五种》等。藤本《说文》板框高21.5厘米,宽15厘米,每半页十行,大字行十九字左右,小字双行,行五十字左右。其行文行款与宋刻元修本《说文》基本无二,仅板式略有区别,一律作左右双边、单鱼尾,板心书卷数及页码。今存藤花榭本收藏于日本早稻田大学图书馆,卷首书“仿北宋小字本说文解字”“嘉庆丁卯年(1807)开雕”“藤花榭藏本”,而其避讳 “琰”不避“旻”“宁”,可以基本确定就是嘉庆年间的刻本。书的序页及标目页有“明治三十四年三月二十三日支那钱恂氏馈赠”“支那钱恂所有”,可见此本是1901年由钱恂赠与日本友人,后流入早稻田大学图书馆。李致忠[3]、董婧宸[4]分别通过题识、行款及文字对勘认为藤本的主要底本为额本;王贵元[5]在对比了藤本与额本后发现“不同处甚多”,并引额本无鲍惜分刻印而否定了李致忠;申红义[6]考察了两个版本中的避讳现象,发现额本除“贞”字外不避宋讳,而藤本“慎、敬、竟、铉、让、弘”等宋讳均避,认为二者不应存在传刻关系。

平津馆之名起自清代孙星衍的书斋名。孙星衍,字渊如,号伯渊,阳湖人,官至山东布政使。其《说文》刊本约刊成于嘉庆十五年(1810),封面题“嘉庆甲子岁仿宋刊本/说文解字/五松书屋藏”,标目卷末页有“江宁刘文奎弟文楷模镌”字,板框高18.2厘米,宽12.7厘米,每半页十行,小字双行,白口,左右双边,版式、行格、文字一依宋刻元修本,今国家图书馆有藏(善07958)。周祖谟[7]、仓田淳之助[8]中据段玉裁《说文订》中载周锡瓒本与孙本多相近之处判断二者有传刻关系;陆心源[9]、叶德辉[10]均据孙星衍曾传阅过王昶本,在比较后认为孙本的底本为王昶本;张玉范[11]据钱曾本上的孙星衍藏印认为孙本底本为钱曾本。潘妍艳[12]、董婧宸[13]据孙星衍的来往书信及刊刻时间认为孙本底本当为额本。各家找到了题跋、异文、藏印等线索证明其观点,但其证据大多较为片面,存在没有考虑到翻刻时的改动、没有目见所有宋本统一比较等问题。其中董婧宸对《说文》系列版本的考察较为全面,其认为藤本、孙本均传刻自额本的结论也令人信服,本文则将通过比较各版本隶定字形的方式对其结论加以补充。

《说文解字》作为一部说解汉字形体的字书,采取了以古文字为字头、今文字为说解的排列方式,在解形释义的同时也为后世留存了大量的、系统的小篆形体数据。由于书成于古今文字形体的更迭期,彼时《说文》采用的今文字还未完全脱离小篆的痕迹,与小篆相比多是笔法而非形体的改变,裘锡圭:“用楷书的笔法来写古文字的字形称为‘隶定’。”[14]随着通行楷书逐渐固定下来,《说文》里的不少“隶定”字在翻刻中被修改为通行楷书,这种偶发的修改是不全面的,導致宋本《说文》中大量出现了同字异形的混用现象。例如“道”字“从辵从”,使用隶定字形“”;“珽”字下“終葵首”就使用通行楷书“首”。类似前后同时出现隶定与通行楷书字形的在宋本中还有“散/”“票/”“貴/䝿”等五十余组,因篇幅原因不详细列出。后世《说文》的翻刻对宋本中的同形混用或完全继承,或部分修改,我们可以借此追溯《说文》版本的流变。首先将早修宋本(以额本为代表)、晚修宋本(以王本为代表①)放在一起比较,可知晚修本对早修本的同形混用是有部分修改的,例如:

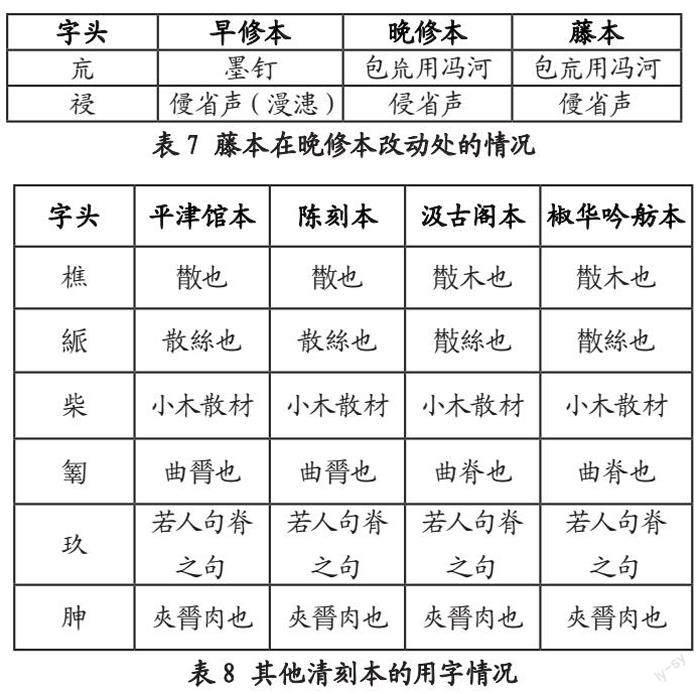

列,小篆作“ ”,按篆形隶定为“”;粦,小篆作“ ”,按篆形隶定为“㷠”。晚修本可以由隶定字改为通行楷书,也可以由通行楷书改为隶定字。因为中古以后隶定字逐渐被通行楷书所替代,汉字的演变趋势也是由繁到简,前者是修版时期正常书写习惯的体现,后者更像是刻意的“复古”行为。当然晚修本的修改只是偶然现象,绝大部分情况下晚修本与早修本的用字情况是相同的,但如果后世的翻刻本在这些改动处都与早修本相同,那么或许可以说明其底本来源,溯源孙本就适用于这种方法。宋本及孙本的用字情况统计如下:

在晚修本的二十三处改动中,无论是楷化还是篆化,孙本展现出的用字面貌都与早修本完全相同。此外早修本因为刻版模糊存在不少墨钉,晚修本在补刻时采用的字形也常与孙本所补刻的字形不同,如:

孙星衍在《孙氏重刊宋本说文序》中写道:“依其旧式,即有讹字,不敢妄改,庶存阙疑之意。”其刊刻理念是按底本照刻,仅对墨钉、版式与部分明显错误②加以处理,这在孙本对宋本同形混用的处理上也有体现。若孙本的底本是晚修本而非早修本,其用字情况是不可能与早修本保持同一的而与晚修本完全相反的。我们也可以借此反驳孙本源自周锡瓒本、王本、钱曾本等晚修本的观点了。藤本的情况相较孙本更为复杂,额勒布在藤本的卷首序言中写道:“取其大纯而去其小疵。”因此大量参考汲古阁本、小徐本的内容对底本径加订正。在隶定字的处理上藤本采取了两种方式,一是将混用的字形统一规范,例如:

宋本中混用的“/散”“/列”组字藤本统一规范为通行的“散”“列”,对于这种情况不能简单看其与早晚修本的异同来判断底本,因为可能是统一修改的结果。但在庞大的刻字量下,统一的规范偶尔也会出现遗漏③,此时藤本将会沿袭底本用字,如果恰好此处早晚修本有异,则藤本会与早修本相同,见“/每”组:

“每”小篆作“ ”,按篆形隶定为“”,简化作“”。《说文》出现“/每”组字共十五例,除“敏”字头外宋本中作“每”者五例,作“”者九例,藤本均规范为“每”形。恰好“敏”字头下同时出现晚修本描补及藤本漏改的情况,我们认为藤本是沿袭了早修本的用字。另有部分宋本中混用的隶定字藤本未做处理,与宋本的用字情况完全相同,如:

此类就可以用孙本的判定方式,找出早晚修本隶定字组的不同之处,看藤本与谁相同即可,如下:

可以看到藤本在漏改处、未改处全与早修本相同,也就可以说明藤本的底本是早修本了。当然,藤本、孙本与宋本间的版本线索不仅限于隶定字。黄永年提到“其实,传世的几个宋本,包括孙氏所据、额氏所据都出于同一版所印,其中,第十五上第三页均特别短小便是明证。”[15]董婧宸则根据藤本沿袭早修本之误、墨笔描改等指明藤本以早修本中的额本为祖本[4];另一篇文章又通过比较往来书信与刊刻时间确定孙本同样以额本为祖本[13],正符合黄永年的判断。

隶定字与通行楷书的混用贯穿在各个版本的《说文》中,其他如汲古阁刻本、陈昌治刻本(以下简称陈刻本)、椒华吟舫本等清刻本都沿袭了这种用字情况,例如:

因为汲古阁本翻刻自赵均大字本《说文》抄本,与孙本来源不同,因此二本间的用字面貌差异也较大,如表中的“”“”二字头。但都在“散/”“舜/䑞”组表现出前后用字不一的情况,可见这是《说文》版本不同流傳体系间的共同现象。陈刻本翻刻自孙本、椒华吟舫本翻刻自汲古阁本,在翻刻时也难免有所更改。例如陈刻本将孙本“熜,从火怱声”更改为“熜,从火悤声”;将“長,亡声,倒亡也”更改为“亾声,倒亾也”;将“痁,齊矦疥”更改为“痁,齊侯疥”。但这种不涉文义的修改是比较少见的,总体上来说翻刻本的用字面貌将会与底本保持基本一致,也因此无论后世引用《说文》时选用哪种底本,都需要注意原本中隶定字与通行楷书混用的问题。以《汉语大字典》引《说文》的“亡/亾”字组为例,《大字典》所据底本为陈昌治刻本,有时沿用底本采用不同字形如“,从艸亾声”“匄,亡人为匄”,有时又将底本的“,从攴亾声”规范爲“,从攴亡声”。鉴于隶定字与通行楷书的更改并不影响意义,因此我们认为引用时将《说文》中的隶定字统一规范为通行楷书是较为合理的做法。

注释:

①涵芬楼影印王本相较静嘉堂藏原本有所改动,例如“潸,省声”影印时修改为“散省声”,“霰,从雨声”影印时修改为“从雨散声”,导致早晚修本字形不同,本文对比时剔除了这些后世改动带来的影响。

②例如宋本“䎳,睹耳也”孙本改为“耳也”,“軜……疾以軜”孙本改为“以軜”,都是对原本明显误字的改动。

③表5中的“/散”组宋本《说文》共出现四十八例,其中二十二例作“”,二十六例作“散”,藤本只有两例与宋本同作“”;“/列”组宋本《说文》共出现七十六例,其中三十六例作“”,四十例作“列”,藤本只有一例与宋本同作“”。

参考文献:

[1]董婧宸.大徐本《说文解字》的流传与刊刻[J].儒家典籍与思想研究,2020,(01).

[2]董婧宸.宋元递修小字本《说文解字》版本考述——兼考元代西湖书院的两次版片修补[J].励耘语言学刊,2019,(01).

[3]李致忠.北京图书馆宋版书叙录之(十七)[J].文献,1994,(02).

[4]董婧宸.藤花榭本《说文解字》底本及校刊考[J].文献,2019,(06).

[5]王贵元.《说文解字》版本考述[J].古籍整理研究学刊,1999,(06).

[6]申红义.从避讳字看藤花榭本《说文解字》的版本来源[J].古籍研究,2017,(01):124-131.

[7]周祖谟.问学集[J].北京:中华书局,1966.

[8]仓田淳之助.说文展观余录[J].东方学报,1939,(01).

[9]陆心源.仪顾堂书目题跋汇编[M].北京:中华书局,2009.

[10]叶德辉撰,杨洪升点校.郋园读书志[M].上海:上海古籍出版社,2010.

[11]张玉范编.北京大学图书馆藏善本书录[M].北京:北京大学出版社,1998.

[12]潘研艳.孙星衍山东幕府研究[D].北京大学,2012.

[13]董婧宸.孙星衍平津馆仿宋刊本《说文解字》考论[J].励耘语言学刊,2018,(01).

[14]裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,1988.

[15]黄永年.古籍整理概论[M].上海:上海书店出版社,2001.

作者简介:

何宇驰,男,四川大学汉语言文字学硕士研究生在读,研究方向:训诂学、《说文》学。