语气副词“何必” 的共时描写与来源探析

2024-02-04王文惠

【摘要】本文在考察“何必”的句法、语义及语用功能的基础之上探求“何必”副词用法的来源。“ 何必”在汉语中是一个常用的语气副词,它在共时层面的句法分布和功能较为灵活,作用是委婉地规劝,用反问的语气表示不必。“何”与“必”最初并不在同一个句法层次上,而是由跨层结构“何”和“必”词汇化而来,在“何必”词汇化的过程中还伴随着语法化。通过共时研究与历时研究相结合、归纳分析等方法,研究发现语气副词“何必”在共时平面上的用法灵活多样,在句中通常作状语,在一定条件下可以作谓语和宾语,也可以单独使用。“何必”的词汇化在东汉时期萌芽,在唐代出现了比较成熟的副词用法,并在明清之际得到了巩固。

【关键词】语气副词;何必;共时分析;词汇化;语法化

【中图分类号】H146 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)04-0100-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.04.032

基金项目:江苏省研究生科研创新计划项目(项目编号:2022XKT1238)。

“何必”在现代汉语中是一个比较常用的副词,目前学界大多将其归入语气副词。关于语气副词中具体的语义类别,杨荣祥认为“何必”表疑问、反诘语气[1];史金生将“何必”归入疑问语气副词[2];齐沪扬将“何必”看作反诘类语气副词[3]。有关“何必”的定性问题,除语气副词外,也有一些不同的看法。张谊生将“何必”归入评注性副词一类[4];董秀芳认为“何必”是由词汇化而来的否定性疑问副词[5]273。我们认同“何必”在现代汉语中作为语气副词存在的观点,但是在“何必”成为语气副词的过程中,也可以看作是评注性副词。学界涉及“何必”的研究从共时层面考察的有曲红艳[6]、丁婵婵[7]、马首杰[8]等,多为考察某类语气副词的功能;从历时角度探析副词“何必”来源的有罗耀华[9]、董秀芳[5]、刘丞[10]等。关于“何必”的演变,语言学界的主要观点是“何必”发生了词汇化,我们认同这个观点,但认为“何必”不仅仅经历了词汇化,在词汇化的过程中还伴随着语法化,此外,“何必”也不是从跨层结构直接变为语气副词,本文从历时角度考察语气副词“何必”演变的路径及动因机制。

一、“何必”的三個平面分析

(一)“何必”的句法功能及分布

“何必”作为一个常用的副词,具有绝大多数副词都具有的语法特征。“何必”通常作状语,用来修饰谓词。“何必”的特色语法特征是在一定条件下可以作谓语和宾语,也可以单用。“何必”更为特殊的用法是修饰名词。例如:

(1)目前,自己已经自顾不暇,又何必多管闲事?(琼瑶《青青河边草》)

(2)既然如此,何必自找麻烦,要混进城去。(高阳《红顶商人胡雪岩》)

(3)宋蔼龄说:“唐绍仪是袁世凯的代表。他撤他的,您又何必惊慌?”(《宋氏家族全传》)

(4)我用力掰她的手指:“你何必呢?又不是谁离了谁不能活。”(王朔《过把瘾就死》)

(5)孟云房说:“还要申诉?这何必嘛?”(贾平凹《废都》)

(6)哎呀,你这是何必呢!(埃里奇·西格尔《奥利弗的故事》)

(7)祸延九族,我还是不能幸免,何必!(梁凤仪《风云变》)

(8)早知今日,何必当初!

例(1)~例(3)中,“何必”作状语修饰谓词或谓词短语,其中前两例都是动词性成分,这种类型的例证也更为常见,例(3)中“何必”修饰的是形容词;例(4)(5)“何必”作谓语,例(6)中的“何必”作宾语,例(7)中的“何必”单用,例(8)中的“何必”修饰名词,这是历史上流传下来的特殊用法。

从上述例证可以看到,“何必”既能出现在句首,也能出现在句中和句末,可见语气副词“何必”的句法位置比较灵活。但“何必”出现在句首句中及句末的频次有很大的差别,进一步分析我们发现,“何必”大多位于口语以及剧本中的句末。例如:

(9)何必在一棵树上吊死呢?

(10)咱们何必急着出发,还有很多时间呢。

(11)你有这份心就够了,何必为这事日夜伤神呢?

(12)这事何必放在心上。

(13)那人说:“我是内部职工,何必管得这么严!”(1994年报刊精选)

(14)龙啸云抢先一步,赔笑道:“各位有话好说,又何必……”(古龙《小李飞刀》)

值得注意的现象有二,一是当“何必”处于句中位置时,因为是属于口语交谈中,主语不必和“何必”同时出现,但是交际双方都知道主语是谁,如例(11);二是“何必”因经常和“呢”共现,“何必呢”已逐渐发展成一个话语标记。[11]

(二)“何必”的语义特征

“何必”在《现代汉语词典》《现代汉语八百词》以及《现代汉语虚词词典》中的解释较为一致:用反问的语气表“不必”。“何必”中“何”修饰的是“必”,即对“必”的否定,用否定的形式表示“不必”,说话人认为某件事情或行为不值得以及没必要发生。例如:

(15)看到佛的遗体,大家都很悲伤。唯有六群比丘之一跋难陀说:你们何必为此伤心?(《佛法概要》)

(16)王老先生觉得做救护工作还是一种激烈的思想,于是就劝阻着说:“我看这也不必的,要想为国家献身,何必一定到前方去。”(萧红《马伯乐》)

(17)他觉得自己一大把年纪,何必与人争言斗气。(路遥《平凡的世界》)

上述三例中“何必”表示没必要,具有[+否定][+主观]的语义特征,但是有细微差别,例(15)中“何必”用于已然事件,例(16)和例(17)中的是未然事件。综上所述,“何必”的语义特征可归纳为[+否定]、[+主观]、[+已然/未然]、[+规劝]、[+消极]。

(三)“何必”的语用功能

“何必”是一个表相对主观大量的语气副词,表达的是一种委婉的规劝,人们在交际时使用“何必”是出于礼貌原则的一种话语策略。语气副词是表示语气范畴的一种重要语法手段,关于更为具体的语用功能的表述,我们参考齐沪扬提出的三方面功能,即表述性功能、评价性功能以及强调性功能。[13]

1.表述功能

近年来的研究表明,在汉语中部分语气副词和谓词一样,具有表述性,指的就是语气副词。语气副词的高位表述和低位表述是根据其句法位置来分的,以“何必”为例,它既可以位于句首,也可位于句中或句末,位于句首时为“高位位置”,具有高位功能;位于句中和句末时称为“低位位置”,具有低位功能。焦点指一个句子的意义重心,语气副词通常隐含着说话人自身的态度或情感。例如:

(18)人生本来就是这样子的,姑娘又何必看得太认真?(古龙《天涯明月刀》)

(19)以前骑自行车,将来还要继续骑自行车,现在没什么急事何必非要坐小轿车呢。(1993年《人民日报》)

(20)这点小事何必麻烦他们呢?他们也有旁的事要做,不是吗?(于晴《红苹果之恋》)

(21)哎呀,吴老伯,有什么事通知一下就行了,何必老远地跑来呢。(陆文夫《人之窝》)

(22)如果许达伟对她的过去不谅解,不怜惜,那又何必再演出一场悲剧呢?(陆文夫《人之窝》)

(23)分家也不是什么了不起的事,何必这么着急?(赵树理《三里湾》)

例(18)~例(20)中的“何必”占据低位位置,具有低位功能。例(21)~例(23)中的“何必”带有反诘语气,可以突出强调“老远地跑来”“到这里来厮混”“这么着急”的不必要性,也可看出说话人主观消极的态度,显示了“何必”焦点表述的功能。

2.评价功能

语气副词的评价性功能首先体现在意志语气中,在功能语气中也能体现出语气副词的评价性功能。评价功能“何必”的评价性功能属于否定评价类,在劝说语境下出现时具有委婉的色彩,在反诘语气下出现时则具有谴责的意味,语气较重。例如:

(24)鸿渐皱眉道:“唉!你何必去跟她讲——”(钱钟书《围城》)

(25)舞阳,你何必把这些事放在心上呢?(茅盾《蚀》)

(26)有人读了《厚黑叢话》,说道:“你何必说这些鬼话?”(李宗吾《厚黑学》)

(27)觉慧,你何必说这些话!你的家庭环境是那样,能够早脱离一天好一天。(巴金《家》)

例(24)和例(25)中的“何必”语气较委婉,“何必”后的事情是已经发生过的,说话人试图通过委婉的劝说使听话人不再“跟她讲”“放心上”。例(26)和例(27)中“何必”表达的是反诘语气,具有谴责“你”的意味,根据语料库的检索发现,“何必”更多用来表示委婉地劝说,较少表示谴责。

3.强调功能

语气副词大都具有强调的功能,“何必”也不例外。齐沪扬(2000)将语气副词的强调功能分为正向强调和负向强调两个部分,“何必”具有负向强调功能。例如:

(28)于是他笑笑说道:“我们都不是三岁两岁的小孩,这个样子教底下人笑话,何必呢?”(高阳《红顶商人胡雪岩》)

(29)让你姐算了吧,为这点小事麻烦人家,何必呢?(六六《蜗居》)

(30)该知道的就应该让人知道,何必遮遮掩掩?!(《人民日报》)

(31)还是等毕了业吧,你爹供给你上学不是容易,何必半途而废呢?(梁斌《红旗谱》)

上述四例中,“何必”表现出说话人对所说命题持不赞成的观点,是说话人对其后内容否定态度的强调,因此属于负向强调。

综合看来,“何必”的语用功能是低位和焦点表述、否定评价以及负向强调。

二、“何必”的词汇化和语法化

“何必”在现代汉语中是一个很常用的用法,但是在古汉语中,“何”和“必”最初并不在一个句法层次上。语气副词“何必”的形成首先经历了“何”和“必”的词汇化过程。

(一)“何必”的词汇化

1.“何必”未结合时期

春秋战国时期,“何”和“必”已开始紧邻共现,但是并不在一个句法层次上。例如:

(32)摄卿以往,可也,何必子?(《左传》)

(33)楚欲弱我也,先为之弱乎?何必使诱我?我实不能,民何罪?(《左传》)

(34)亦曰人亡弓,人得之而已,何必楚?(《公孙龙子·迹府》)

(35)仍旧贯,如之何?何必改作?(《论语》)

上述四个例句中“何”和“必”并不在同一层次上,这些例句里的“何”是疑问副词,“为什么”义;“必”是副词,“一定”义。疑问副词“何”来源于疑问代词“何”,动词“必”来源于“必”的引申义“一定、必然”。例(32)的意思是“派一个代理卿的职位的大夫前去就可以了,为何一定要你去呢?”,例(33)中“何必使诱我”应解释为“(楚国)为什么一定要摆出这种架势来逼迫我们呢?”,例(34)的意思是“说人丢了弓、人捡了去就是了,为什么一定要说楚国人呢?”,例(35)是在说 “照老样子下去,怎么样?为什么一定要翻修呢?”董秀芳指出:“‘必’与其后宾语组成一对直接成分,其宾语可以是名词性成分也可以是动词性成分。”[5]273在上述例句中,“必”与“子、使诱我、楚、改作”直接相连,由此四例也可看出“必”所修饰的有动词和名词性成分。以“何必改作”“何必楚”为例,将它们的结构层次表示如下:

[IP何[VP必[VP改作]]]

[IP何[VP必[NP楚]]]

“何”以“必改作”和“必楚”为修饰对象,因此可以得出“何”和“必”只是在线性顺序上紧邻共现,但是尚未形成一个句法结构。

西汉时期的“何必”仍然没有结合成一个词,“何”和“必”有各自的意义。例如:

(36)色与马取于今之世,士何必待古哉?(《战国策·齐四》)

(37)抚其恐惧,伐其骄慢,诛灭无道,以令诸侯,天下可定,何必以赵为先乎?(《战国策·中山》)

(38)刑名非道邪?何自然也?曰:何必刑名。圍棋、击剑、反目、眩形,亦皆自然也。(扬雄《法言》)

例(36)~ (38)中“何”依然表示“为什么”,“必”是“一定”,“何必”放到一起使用是为了询问在还有其他更好解决问题的方法的前提下,是不是一定要用“何必”后的做法来达成目标。例(36)中“士”和“色与马”相对照,“美女和骏马要用现在的,而士为什么一定要用古代的呢?”例(37)的意思是“对恐惧畏惧者加以安抚,对骄傲无礼者加以征伐,消灭无道的诸侯,用这种办法来对待天下的诸侯,争霸天下之事就可以确定了,为什么一定要把赵国当作第一个消灭对象呢?”以例(38)为例,用设问的方式问什么是“自然”,为什么一定要选择“刑名”,而不选择“围棋、击剑、反目、眩形”。

2.“何必”萌芽及发展时期

到了东汉时期,“何必”开始有了成词的趋势,“何必”连用的用例开始出现。例如:

(39)是亦圣人之遗制,何必区区独守所闻?(《汉书·杨王孙传》)

(40)何必二人共养一人乎?(《太平经》)

(41)未如也已,何必公山氏之之也?(王充《论衡》)

从上述三例我们可以看到“何”和“必”自身的含义已经稍有虚化,“必”的“一定”义已经不是很明显了,“何”和“必”的分立性逐渐缩小,这为“何必”从原本不在同一句法层次的跨层结构成词提供了条件。

六朝时“何必”连用的情况大量出现,这一时期的“何必”由于高频使用有两种情况:一是“何”和“必”各自分立,“何”修饰“必”及后加的成分;另一种情况是“何必”是一个整体,共同修饰后面的短语。例如:

(42)亦既差降,则事何必齐。(杜佑《通典》)

(43)夫应龙以屈伸为神,凤皇以嘉鸣为贵,何必隐形於天外,潜鳞於重渊者哉?(陈寿《三国志》)

(44)吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?(《世说新语》)

(45)何必虑火灾而坏屋室,畏风波而填大川乎?(《抱朴子》)

例(42)的意思是“既然已经按等第递减了,那么(冠嫁纳妇)之事为什么一定要同一标准呢。”例(43)的意思是,例(43)的意思是“应龙因为能屈能伸才成为神灵,凤凰因为美好的叫声才成为珍禽,为什么一定要在天外隐藏形体,在深渊中潜伏鳞甲呢”。例(42)和例(43)两例属于第一种情况,即“何”和“必”依然属于各自分立的情况,“何”用于修饰“必”及其后成分。例(44)中“何必见戴”既可以译为“为什么一定要见到戴安道”,也可以译为“何必见到戴安道”,后一种解释中“何必”是一个整体,共同修饰“见戴”,例(45)的意思是“何必因为顾虑火灾而毁掉房屋、害怕风浪就去填平大河呢?”综合来看,例(44)和(45)中的“何必”是一个整体,共同修饰后面的成分。

3.“何必”的成熟阶段

唐宋时期,“何必”之间的边界已逐渐消失,凝结并固化为一个语气副词,用反问的语气表示“不必”。例如:

(46)只今道已塞,何必须白首?(李贺诗)

(47)何必富贵乎!(《册府元龟》)

(48)为他心中打不过,又立恭帝,假援回护委曲如此,亦何必尔?(《朱子语类》)

(49)西楼着意吟赏,何必问更筹?(辛弃疾词)

上述四例中的“何必”与现代汉语中的“何必”基本是相同的,即“何必”已经完成了词汇化。

明清时“何必”语气副词的用法已相当稳固,既可以修饰动词及动词短语,也可以修饰形容词及形容词短语。例如:

(50)祢衡辱吾太甚,故借刘表手杀之,何必再问?(《三国演义》)

(51)姐姐既设此阵,又何必与他讲甚么道德。(《封神演义》)

(52)长官亦何必见怪?又何必见恼?(《施公案》)

(53)不可,我辈与朱某无仇,何必血刃。(《清代野记》)

值得注意的是,这一时期“何”与“必”相邻分立使用的情况也有,只是较少,二者处于并存的局面。例如:

(54)天下美妇人尽多,何必黄家之女?(《喻世明言》)

(二)“何必”的语法化

“何必”在词汇化的过程中还伴随着语法化。首先,“何必”语法化的语义基础是“必”的“一定、必然”义,在“何必”词汇化的两解阶段,“何”和“必”发生了语义淡化。

其次,在“何必”语法化的进程中,主观化起到了一定的作用。沈家煊(2001)指出,“‘主观化’是指语言为表现主观性而采用相应的结构形式或经历相应的演变过程。”[14]“何必”的本义是“为什么一定/必然是”,其中“必”为核心动词,但是随着语境的变化,“何必”用来表示对命题的主观评价,表达说话人对某观点的主观意见和态度,从而留下说话人的主观印记。

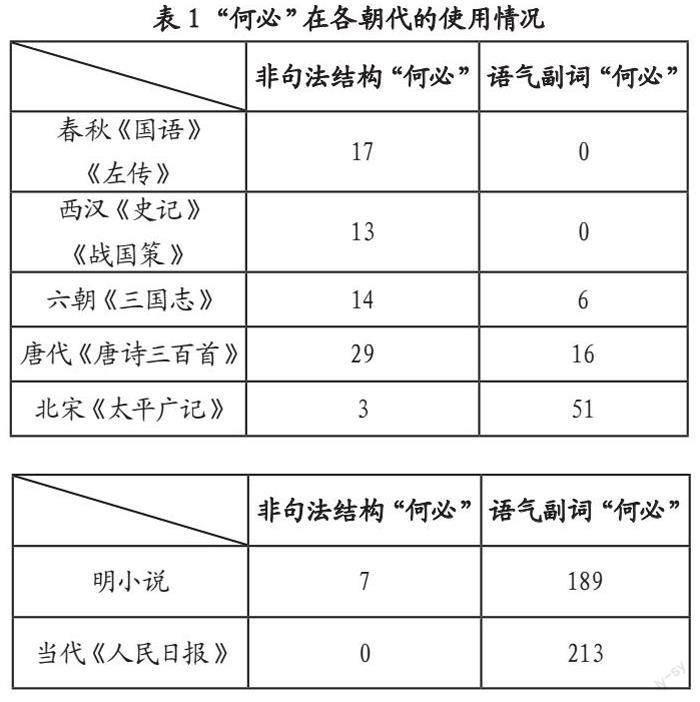

最后,“何必”语法化的机制有重新分析和高频使用。六朝时期的“何必”出现了两解,既可以解读为[何[必[NP]]],也可以解读为[何必[NP]],重新分析为“何必”实现语法化提供了可能性。随着“何必”副词用法的固化,用例也逐渐增多,通过检索CCL语料库各朝代使用情况,列表如下:

由上表可以看出,“何必”语气副词的用法大致呈上升趋势,高频率的使用也加速了“何必”的固化。

三、结语

语气副词“何必”在共时平面上的用法灵活多样,在句中通常作状语,在一定条件下可以作谓语和宾语,也可以单独使用。“何必”的语用功能是低位和焦点表述、否定评价以及负向强调。根据考察,“何必”的词汇化在东汉时期萌芽,在唐代出现了比较成熟的副词用法,并在明清之际得到了巩固,开始和其他副词共现,如“又何必”“亦何必”。在“何必”语法化的过程中,重新分析和高频使用起到了重要的作用。

参考文献:

[1]杨荣祥.现代汉语副词次类及其特征描写[J].湛江师范学院学报,1999,(01):84.

[2]史金生.语气副词的范围、类别和共现顺序[J].中国语文,2003,(01):21-22.

[3]齐沪扬,丁婵婵.反诘类语气副词的否定功能分析[J].汉语学习,2006,(05):3.

[4]张谊生.现代汉语副词研究[M].上海:学林出版社,2000:48.

[5]董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展(修订本)[M].北京:商务印书馆,2011:272-274.

[6]曲红艳.反诘语气副词的功能考察[D].延边大学,2004.

[7]丁婵婵.反诘类语气副词研究[D].上海师范大学,2005.

[8]马首杰.现代汉语“规劝类”语气副词研究[D].河南大学,2008.

[9]罗耀华、孙敏. “何必/何苦”的词汇化与语法化[J].汉语学习,2010,(02):34-36.

[10]刘丞.从质疑选择到规劝祈使:“何必”的副词化及相关问题[J].汉语学报,2014,(03):65.

[11]张田田.试论“何必呢”的标记化兼论非句法结构“何必”的词汇化[J].语言科学,2013,(03):261-268.

[12]齐沪扬.语气副词的语用功能分析[J].语言教学与研究,2003,(01):62.

[13]沈家煊.语言的“主观性”和“主观化” [J].外语教学与研究,2001,(04):268.

作者简介:

王文惠,女,江苏宿迁人,江苏师范大学文学院在读硕士研究生,研究方向:汉语语法学。