城镇化进程中劳动力技能结构演进趋势及技能开发响应策略

2024-01-01郑爱翔彭成圆

郑爱翔 彭成圆

摘 要 基于省际动态面板数据,研究城镇化对劳动力技能结构的影响,研究发现:城镇化对低、中、高技能劳动力的影响有所差异;在城镇化的不同阶段,低、中、高技能劳动力的变动趋势存在差异;在当前新型城镇化阶段,城镇化对劳动力的影响并非是极化效应,而是升级效应。针对上述分析结论,具体政策建议是:关注新型城镇化转型趋势,满足劳动力技能开发投入需求;适应新型城镇化产业结构变化趋势,增加中、高技能劳动力培训投入;适应新型城镇化人口供给新趋势,增加劳动力技能开发政策投入等。

关键词 新型城镇化;技能结构;技能劳动力;技能开发

中图分类号 F249.21 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)31-0052-08

一、研究背景

继“十三五”规划后,我国在“十四五”规划中再次提出了“新型城镇化”的建设目标,并首次在国家规划中将“新型城镇化战略”作为国家战略,提出“坚持走中国特色新型城镇化道路,深入推进以人为核心的新型城镇化战略”。

作为新型城镇化的基础和主体,劳动力与城镇化具有密切联系。从一定程度上看,劳动力的规模、素质和结构决定了城镇化推进的质量和高度。近年来,在我国经济产业结构调整的同时,劳动力供给增速持续下滑,劳动力的年龄中位数不断提高,这对我国新型城镇化建设带来了巨大挑战。当然,城镇化也会影响劳动力,尤其是城镇化的建设方向、产业结构和人口结构变化趋势等因素会构造和改变劳动力技能结构[1][2]。

为适应当前我国新型城镇化进程对人力资源规模和结构的需求,需要未雨绸缪推进积极的劳动力促进战略。一方面,要优化生育鼓励政策,提高人口增量,促进人口长期可持续发展;另一方面,考虑到劳动力开发的周期较为漫长,在现阶段需要利用各种手段盘活劳动力存量资源。其中,如何持续不断优化劳动力技能结构是当前我国在劳动力开发过程中面对的重要课题。为应对这一挑战,应加强对我国城镇化进程中劳动力技能结构演化趋势和规律的研究。

根据劳动经济学理论,劳动力技能在结构上具有就业极化和就业升级等形态。其中,劳动力技能结构的就业极化是指高技能劳动力和低技能劳动力就业份额不断上升,中技能劳动力就业份额趋于下降的结构状态。而就业升级则是指低技能劳动力就业份额下降,中高技能劳动力就业份额不断上升的结构状态。其中,Autor,Champion,Goos等国外学者发现西方国家在20世纪80、90年代曾经历了劳动力极化的就业现象,这一阶段也恰恰是西方国家后工业化进一步推进,城镇化持续深化的阶段。自20世纪90年代开始,西方国家在经历了近40年的“逆城市化阶段”后重新“再城市化”[3][4][5]。在这一过程中,一些西方国家城市规划不断发展、服务业比例进一步提升、环境治理水平得到提高,这极大影响了西方国家的劳动力技能结构,形成了劳动力就业极化的结构形态。我国学者毛新雅等、陈丹妮、赵颖等和张卫等也同样注意到城镇化所带来的劳动力变化,但现有研究视角主要聚焦城镇化对产业结构带来的影响,进行城镇化背后的产业结构转型升级机制问题探讨[6][7][8][9]。

整体而言,当前直接专注于城镇化与我国劳动力技能结构的研究相对较少,尚缺乏成熟的分析框架和结论性成果可供借鉴。考虑到“十四五”规划中,我國已经将城镇化作为国家战略,因此加强城镇化对我国劳动力技能结构的趋势影响研究,并提出相应的政策建议具有较强的理论意义和实践意义。

二、理论框架

本文分析城镇化进程中劳动力技能结构的影响机制,涉及到多类型产业部门。为使得分析框架更为清晰,本研究参考张卫的产业部门归类模式,将劳动力部门假定为农业、制造业、服务业和研发部门四个部门[10]。在这四个产业部门中,农业部门生产农业产品,制造业部门生产工业产品,服务业生产服务产品,研究开发部门提供知识产品。同时假定劳动力市场中包括低技能、中技能和高技能三种劳动力,这三种劳动力在不同的产业部门中具有相对优势[11]。

其中,农业部门中的劳动力类型相对单一,主要雇佣低技能劳动力从事农业生产。制造业部门包括劳动密集型(轻工业)、资本密集型(重工业)和技术密集型(IT、生物医药等)等不同类型。在劳动力的部门分布上,低技能劳动力主要受雇于劳动密集型制造业,中技能劳动力主要受雇于资本密集型制造业,高技能劳动力则主要受雇于技术密集型制造业。服务业包括生活型服务业(餐饮、住宿、家政和旅游)和生产型服务业(金融、保险、法律和医疗等专业服务)。其中生活型服务业主要雇佣低技能劳动力,生产型服务业雇佣高技能劳动力。研发部门雇佣高技能劳动力为其他各部门提供智力和知识产品[12]。

(一)城镇化对低技能劳动力的影响

在前城镇化阶段,我国农业经济居于主导地位,农村劳动力规模体量巨大。在这一时期,受到传统农业部门劳动力过剩以及城市非农部门工资水平普遍高于农村农业部门的影响,农村剩余劳动力逐步向城市迁移[13],源源不断的农村劳动力供给为城市劳动密集型制造部门和生活型服务部门的发展提供了动力。总体而言,这一阶段来自于城市产业部门对低技能劳动力的巨大需求和农村剩余劳动力的充分供给共同推升了低技能劳动力在城镇非农部门中的就业份额。

随着城镇化的发展,低技能劳动力的就业份额逐渐进入拐点并开始趋于减少。这与该时期特定的低技能劳动力供需关系具有密切联系。从供给层面看,城镇化的推进过程与工业化过程同步,工业化的发展和农村劳动力城市迁移的加速,在一定程度上动摇了我国基于传统农耕文化下的传统生育观念,而生育观的改变则抑制了新增劳动力供给。因此换言之,城镇化在某种程度上影响了城乡劳动力的供给,而劳动力的供给减少则在很大程度上降低了包括低技能劳动力在内的劳动力社会供给量[14]。近年来,受到我国人口老龄化的叠加影响,低技能劳动力总量增速趋于降低。根据国家统计局《2021年农民工监测调查报告》显示,我国农民工的年龄中位数已达41.7岁,劳动力持续的衰老趋势无疑对后续的劳动力供给造成了巨大压力。而从需求层面看,城镇化初期的粗放型经济发展模式通常以高资源消耗为代价[15]。这一发展模式在促进部分优势产业迅速发展的同时,也推高了包括人力资源在内的多种资源要素的价格。由于高运营成本大幅挤压企业盈利,并抑制其市场竞争力,导致传统的劳动密集型企业诉诸产业转型或企业转移。从现实来看,劳动密集型企业在产业上的上述转变趋势从事实上降低了低技能劳动力的就业份额。

综上所述,在城镇化初期,低技能劳动力的就业份额呈现一定的上升趋势,但随着城镇化的深入,低技能劳动力的就业份额趋于下降。整体而言,低技能劳动力在城镇化进程中呈现倒“U”型变化。

(二)城镇化对中技能劳动力的影响

在城镇化进程中,产业结构演进遵循一定的规律,城镇化发展对区域产业结构的演变具有支撑和牵引作用[16][17],尤其在城镇化初期,低廉的土地、能源和劳动力资源为劳动密集型产业的粗放式发展提供了比较竞争优势[18]。而此时的资本密集型企业由于资源规模尚未形成,资源优势未能有效发挥,尚处于缓慢发展阶段,与此相适应的中技能劳动力也处于缓慢增长中。

一方面,随着城镇化的发展,早期涌入城市的农村劳动力的边际效用趋于下降,劳动力的成本优势逐漸消退,并最终进入刘易斯拐点。从现实看,近年来传统制造业正疲于应对招工难,以及人力成本升高带来的压力。由于持续上升的劳动力成本不断挤压劳动密集型企业的利润,传统的粗放型产业发展道路最终难以持续。与此同时,资本要素的价格相对于劳动力等资源,成本优势则逐渐显现,由传统劳动密集型制造业向资本密集型,乃至技术密集型制造业部门迁移的趋势愈发明显[19]。另一方面,随着城镇化的进一步发展,质量和内涵成为城镇化新的发展方向,这与早期追求数量、速度的高消耗发展模式有所不同。郑江淮等发现,当前中国的产业结构正处于调整和变迁阶段,产业结构正由劳动密集型向资本和知识密集型转化,我国产业中知识、技术、信息、制度等新兴要素的集聚和配置能力得到了增强[20]。从劳动力供给的角度来看,这意味着中技能劳动力的增长态势将得以持续。此外,张卫发现,在这一变迁过程中,高技能工人和中技能工人的交叉协作将能够显著提升生产效率,知识与技术密集型产业比重的提升一定程度上也提升了中技能工人的就业份额[21]。

综上所述,中技能劳动力在整个城镇化进程中呈现上升趋势。在城镇化初期,中技能劳动力的增长是一个相对缓慢的过程,但伴随着产业结构的调整,中技能劳动力的增长趋势会趋于加速。综上,一方面,中技能劳动力就业份额的持续提升来自于城镇化发展中产业结构升级中中技能劳动力的自然增长;另一方面,则来源于产业升级中其他类型劳动力增长中所带来的同步伴随增长。

(三)城镇化对高技能劳动力的影响

在城镇化初期,农业部门的剩余劳动力向城市非农产业部门迁移,劳动密集型的非农制造业发展迅速。在这一过程中,伴随着制造业的发展,生活型服务业也随之发展,两大产业部门的需求叠加进一步提高了对低技能劳动力的需求。而此时从高技能劳动力的需求端来看,技术密集型制造业和生产型服务业部门尚处于发展初期,未形成规模经济,还不能发挥规模优势,而高技能劳动力此时劳动力成本较高,生产率较低,尚不能完全彰显其经济效益。因此可以认为,高技能劳动力虽能够提供于市场,但是市场对高技能劳动力的需求量较小,这一阶段整体上高技能劳动力的就业份额处于缓慢增长阶段。

一方面,随着城镇化的深化,产业结构转型升级加快,边际效益低的劳动密集型产业和生活服务业开始向高层次产业转型升级。与之相适应,高层次产业转型对高技能劳动力提出了较高的需求[22]。与此同时,研发部门开始越来越多地参与到社会生产中,为各行业部门创造创新溢价提供智力支持。在这一背景下,市场对高技能劳动力的需求持续增加。另一方面,随着市场对高技能劳动力需求的持续提升,高技能劳动力的技能溢价也逐渐显现[23],这也使得家庭更重视人力资本投资。随着整体人力资本投入的增加,整个社会的教育水平会随之提高,这也意味着高技能劳动力的整体市场供给也随之增加。

综上所述,尽管在城镇化初期,高技能劳动力的就业份额相对较小,但随着城镇化进程的深化,高技能劳动力的就业份额将趋向于上升。整体而言,高技能劳动力的就业份额与城镇化进程呈现同步发展的态势。这也意味着高技能劳动力在城镇化进程中的市场就业趋势与中技能劳动力相同,随着城镇化的发展而趋于同步增长。

三、变量选取、计量模型与数据描述

(一)指标选取

1.主要变量

城镇化水平(urban)。城镇化水平是衡量一个国家或地区经济社会发展水平的重要指标。在城镇化进程中,人始终是城镇化的基础,因此在城镇化水平指标中,通过广泛采用城镇常住人口占地区总人口的比重,即城镇化率来衡量城镇化水平。

劳动力技能结构(ls)。就业技能结构是劳动力群体中高、中、低三种不同技能水平的劳动力在一定时期内就业份额的相对关系。本研究参考宁光杰和江永红等学者采用的劳动力受教育程度作为技能结构标准[24][25],其中将初中及以下受教育程度的劳动力归为低技能劳动力,将高中和大专教育程度的劳动力归为中技能劳动力,将大学及以上教育程度的劳动力归为高技能劳动力。其中,ls_l表示低技能劳动力,ls_m表示中技能劳动力,ls_h表示高技能劳动力。

2.控制变量

产业结构水平(industry_st)。产业结构体现了第一、第二和第三产业间的内在比例关系,对劳动力技能结构具有直接影响。本研究采纳干春晖等学者的建议,通过产业结构高级化指标,即第二产业增加值与第三产业增加值的比值来测度产业结构水平[26]。

老龄化(aging)。劳动力技能结构既受到人口总量的影响,也受到人口总体趋势的影响。当前人口老龄化无疑会影响劳动力的整体供给。本研究通过通用指标老人抚养比来测量当前的老龄化水平。

少子化(few_ch)。除了会受到人口老龄化的影响外,劳动力技能结构还受到少子化的影响。本研究通过通用指标少儿抚养比来测量当前的人口少子化水平。

资本存量(capital_st)。资本存量与经济体资本偏向引发的技能结构密切相关,体现了资本集聚和深化程度。本研究借鉴单豪杰等学者的建议,使用永续盘存法对各省资本存量进行测算[27]。

技术进步(tech_de)。技术进步与经济体技术偏向引发的技能结构关系紧密,是驱动产业结构调整的重要因素。本研究采纳张卫等学者的建议,采用研发资金投入强度指标作为技术进步测度以控制其对劳动力技能结构的影响[28]。

人均GDP(aver_GDP)。人均GDP是衡量经济体发展质量和人民生活水平的重要指标。该指标与经济结构转型、人力资本投入和城镇化水平关系密切,因此本研究采用人均GDP通用指标作为测量技能结构影响值的控制变量。

国际贸易水平(inter_tr)。国际贸易是影响劳动力技能结构的重要变量。加入WTO以来,我国国际进出口贸易持续攀升,这对我国劳动力技能结构的影响显著,因此将该变量作为控制变量。本研究采用进出口额占GDP的比例这一通用指标进行测量,其中该指标中的各期进口额使用各期的外汇汇率进行折算。

(二)模型设定

本研究首先对城镇化与劳动力技能结构的关系进行线性模型估计。结合前文的理论分析,特构建下列模型。

lnlsit=α0+β1lnurbanit+βnlnXnit+εit(1)

其中,公式(1)的i表示地区,t表示年份,lsit表示勞动力技能结构,为本研究的被解释变量;urbanit是本研究的核心解释变量,表示城镇化水平,Xnit为本研究的各控制变量;α0为常数项;β1和βn为估计系数,εit为随机误差项,且服从正态分布。

lnlsit=α0+φ1lnlsit-1+β1lnurbanit+βnlnXnit+εit(2)

公式(2)为广义矩估计公式。由于当期劳动力技能结构的形成会受到前期技能结构的影响,因此本研究将利用动态面板模型通过广义矩估计对城镇化与劳动力技能结构之间的关系进行测量,以降低估计偏差。在公式中,φ1为估计系数,lnlsit-1表示劳动力技能结构滞后一期,该变量设置可以控制滞后技能结构带来的内生性。

lnlsit=α0+β1lnurbanit+β2(lnurbanit)2+βnlnXnit+εit(3)

除了城镇化对劳动力技能结构的线性影响外,城镇化对劳动力技能结构也可能具有一定的非线性影响。公式(3)为用于测量的非线性模型,其中urbanit与前面的公式一样,均为城镇化水平,是本研究的核心解释变量,在加入二次方后考察城镇化对劳动力技能结构的非线性影响。

lnlsit=α0+φ1lnlsit-1+β1lnurbanit+β2(lnurbanit)2+βnlnXnit+εit(4)

公式(4)为城镇化对劳动力技能结构非线性影响的广义矩估计公式,同样采用lnlsit-1表示劳动力技能结构的滞后一期,以控制滞后技能结构带来的内生性。一般而言,广义矩估计包括差分广义矩估计(Diff-GMM)和系统广义矩估计(Sys-GMM)。鉴于系统广义矩估计(Sys-GMM)相对而言更为精确,本研究将以系统广义矩估计(Sys-GMM)作为基准估计方法。同时为保证面板模型设定和工具选择的合理性,在广义矩估计中将主要采用AR test和Hansen test进行计量检验。此外在检验中,为了控制计量模型中可能出现的异方差,本研究所有变量均采用对数形式。

(三)数据描述

1.数据说明

由于2018-2021年度的部分统计指标数据存在缺失,本研究选取2003-2017年国家统计局网站《中国统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》和《中国工业统计年鉴》中30个省份的年度面板数据为基础进行研究(西藏自治区和台湾省除外)。所涉数据中少量缺失数据根据插值法进行补充,最终获得样本450个。各变量的描述性统计结果见表1。

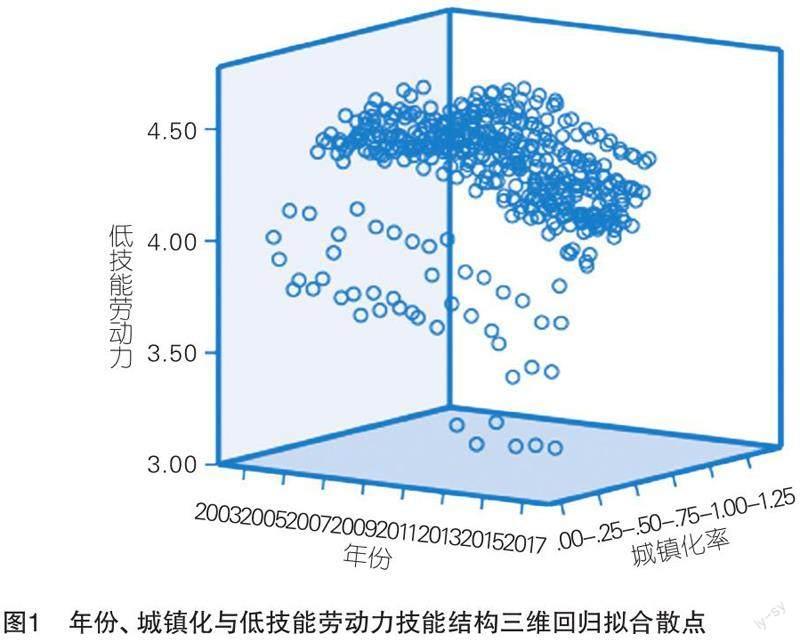

图1、图2和图3报告了年份、城镇化与劳动力技能结构之间三维回归拟合散点图。其中,图1显示低技能劳动力与城镇化呈现倒“U”型关系,图2显示中技能劳动力与城镇化呈现正向线性关系形态,图3展示高技能劳动力与城镇化呈现正向线性关系形态。这三张图与本文进行的理论模型分析完全一致。但由于散点图仅仅展示了模型中三个变量之间的关系,未能完全控制其他变量对劳动力技能结构的影响,因此针对城镇化对劳动力技能结构的研究还有待于通过更为严格的计量检验。

四、实证分析与结论

(一)实证分析

1.城镇化对低技能劳动力的影响

表2展示了城镇化对低技能劳动力的估计结果。其中表格左侧的线性模型估计结果显示,城镇化对低技能劳动力的影响各异。其中,固定效应估计和差分广义矩估计的计量结果不具有显著性,仅有系统广义矩估计的结果具有显著的正向影响(β=-0.124,p<0.05)。这说明线性模型的测量结果并不稳健,有存在非线性影响的可能性。

表格右侧的非线性模型则验证了上述推测,结果显示城镇化对低技能劳动力具有倒“U”型影响,且三种估计方法在这一结果上完全一致。这一结果与本文的理论模型设定一致。这说明在城镇化初期,一方面随着农业部门的收缩,大量农业人口涌入城市,导致低技能劳动力的供给增大;另一方面,这也说明城镇化发展初期,以劳动密集型为特征的制造业部门和生活服务业具有大量的低技能劳动力需求。上述供求因素共同作用构成了城镇化初期低技能劳动力高就业份额的上升趋势。不过随着城镇化的深入,低技能劳动力的工资价格也在不断走高,这将逐渐抑制企业对低技能劳动力的需求;加之受到产业升级以及人口老龄化和少子化等劳动力供给抑制因素的影响,低技能劳动力的就业份额正趋于减少。上述结论与我国当前的城镇化、产业发展以及劳动力供给的现实具有一致性。

2.城镇化对中技能劳动力的影响

表3展示了城镇化对中技能劳动力的估计结果。表格中固定效应估计、差分广义矩估计和系统广义矩估计的计量结果均显示城镇化对中技能劳动力的影响为正向影响,且具有显著性。这表明城镇化对中技能劳动力的计量上具有稳健性,该结论与理论假设具有一致性。这意味着无论是城镇化初期,还是城镇化中后期,中技能劳动力的就业份额在持续提升的趋势上具有恒定性。其中,在城镇化初期,对中技能劳动力的数量需求较少,经济发展更多地依赖于包括低技能劳动力的粗放式投入。但随着城镇化的不断推进,早期粗放式发展造成的资源浪费、环境损害等弊端逐渐显现,同时劳动力等各類型资源价格也逐渐走高。与此同时,早期依赖粗放型发展的劳动密集型产业部门的相对优势和投入产出效益趋于下降,资本密集和技术密集型产业逐渐成为产业转移的趋势。在这一背景下,与资本密集型产业相对应的中技能劳动力的需求则持续上升。因此,中技能劳动力的就业份额与城镇化进程的推进过程同步。

3.城镇化对高技能劳动力的影响

表4展示了城镇化对高技能劳动力的估计结果。表4中固定效应估计、差分广义矩估计和系统广义矩估计的计量结果具有一致性,均显示城镇化对高技能劳动力具有正向影响,且具有显著性。这一结果说明在城镇化对高技能劳动力的计量上较为稳健,与理论假设具有一致性。该结果与城镇化对低技能劳动力的影响相比,体现出一定的差异性。城镇化对高技能劳动力的影响是典型的线性关系,在城镇化的不同阶段其影响方向较为稳定,而城镇化对低技能劳动力的影响则是倒“U”型非线性关系。该结果与城镇化对中技能劳动力的影响相比,在影响方向上具有一致性。这意味着伴随着城镇化的推进,中、高技能劳动力受益于产业和市场劳动力供求升级的影响,其市场就业份额持续增加。

(二)研究结论

1.城镇化对低、中、高技能劳动力的影响有所差异

城镇化与低技能劳动力之间存在显著的倒“U”型关系,城镇化对中、高技能劳动力的影响则是正向影响。结合前期对产业转移和升级的研究结论可知,尽管前期研究中部分学者认为产业转移与城镇化关系紧密,产业转移和升级对劳动力技能结构具有一定的线性作用[29][30],但由本研究可知城镇化对劳动力技能结构的影响不完全等同于产业转移和升级的影响,城镇化对劳动力技能结构的影响不仅有线性作用,也有非线性作用。可以认为,受到产业转型、资本存量和个人GDP变化等多因素影响,城镇化对劳动力技能结构的影响有其独特的作用形态。

2.在城镇化的不同阶段,低、中、高技能劳动力的变动趋势存在差异

在城镇化初期,低技能劳动力的市场份额趋势上升,而随着城镇化的推进,低技能劳动力的市场份额在进入拐点后则趋于下降,这一趋势在当前新型城镇化建设阶段尤为明显。而与低技能劳动力在城镇化不同阶段的趋势相比,中、高技能劳动力的演进趋势则相对稳定,伴随着城镇化的发展,这两类劳动力的市场份额将逐渐扩大。

3.在新型城镇化阶段,城镇化对劳动力的影响并非是极化效应,而是升级效应

伴随着城镇化的推进,中、高技能劳动力的就业份额持续增加,低技能劳动力的就业份额持续减少。这一结论与早期Autor等和Goos等对当代西方城镇化与技能结构的极化影响结论有所不同。该结论说明通过近20年的城镇化发展,我国劳动力技能具有独特的结构形态。这一结论对现阶段推进我国劳动力技能开发、促进劳动力技能结构优化提供了策略指引。

五、策略建议

由实证研究结果可知,城镇化的推进对我国劳动力的技能结构已产生了升级效应。从策略上看,劳动力技能结构的变化应该具体关注以下三方面趋势。

(一)关注新型城镇化转型趋势,满足劳动力技能开发投入需求

在技能投入方向上,应适应新型城镇化的发展趋势,进行中、高技能开发的定向投入。当前,新型城镇化的主要特征是以人为核心的城镇化,城镇化的质量和水平明显提升。尤其在进入新型城镇化建设阶段后,城镇人口集聚、生活方式升级、消费潜力释放,以及城镇居民生活水平的提升对劳动力技能规模和结构的影响已逐渐显现。

从策略上看,可根据当前城镇化进程中的新趋势和新特点,根据《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见》等政策文件指引进行技能开发投入,以满足新型城镇化进程中日益提升的劳动力技能开发需要。其中,《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见》中规定,终身职业技能培训体系包括就业技能培训、岗位技能提升培训、高技能人才培训和创新创业培训等。结合实证研究结果,未来可在平衡各类型技能培训投入的基础上,重点加强岗位技能提升培训和高技能人才培训。首先,利用人社部门的技能培训平台,通过企业新型学徒制、高技能人才培养等项目积极培养中、高技能劳动力;其次,大力发展职业教育,加大高职本科建设,进一步强化高技能劳动力的供给,并在此基础上,积极探索研究生层次职业教育;最后,针对实证结果显示的低技能劳动力市场份额持续减少的趋势,应在保证就业技能投入供给的基础上,逐步收缩低技能劳动力技能培训投入,并将这部分投入转移到新增技能开发方向中,进一步优化技能投入结构。

(二)适应新型城镇化产业结构变化趋势,增加中、高技能劳动力培训投入

从城镇化的阶段特点看,当前的新型城镇化是与新兴产业和现代服务业发展同步发展的城镇化。在劳动力供给、技术等因素的驱动下,各产业部门处于迁移和转化过程中。一方面,需要关注新型城镇化进程中产业结构的变化方向和趋势,进行劳动力技能投入的准备;另一方面,需要关注重点产业,从源头上校准未来的重点技能投入领域。从当前产业结构升级的趋势看,制造业正由传统的劳动密集型制造业逐渐向资本和技术密集型制造业迁移。持续上升的低技能劳动力雇佣成本,以及持续加大的劳动力招聘难度加快了这一迁移速度。因此,我国应利用当前产业转型过程中的窗口期,聚焦先进制造业以及传统产业改造提升过程中的劳动力技能缺口和需求,进行劳动力技能投入。而从服务业来看,城镇化的发展与服务业发展同步。新型城镇化进程中生产要素的重新组合与配置、三次产业的联动和社会分工的细化为扩大金融、咨询和医疗等生产型服务业提供了持续动力。从源头上看,制造业和服务业部门的发展也对研发和知识生产提出了更高的要求。

整体而言,面对上述新型城镇化进程中的产业变化趋势,先进制造业和生产型服务业无疑是进行劳动力技能投入的主要方向。不过考虑到新型城镇化进程中产业结构升级的渐进性,我国在现阶段需要注重劳动力职业技能投入的前瞻性和平衡性并举。

(三)适应新型城镇化人口供给新趋势,增加劳动力技能开发政策投入

劳动力是城镇化的基础,然而当前我国城镇化进程中劳动力老龄少子化的挑战却愈发严峻。国家统计局发布的人口统计数据显示,2021年中国人口达14.1亿,全年出生人口1062万,人口出生率为7.18‰,连续两年低于10‰,少子化趋于严重,65岁及以上人口占比达13.5%,老龄人口占比进一步扩大。日渐严峻的少子化、老龄化趋势将对我国新型城镇化及其劳动力供给带来巨大挑战。其中,因少子化、老龄化所引起的劳动力供给整体减少,低技能劳动力平均年龄提高等问题是近期亟待关注的问题。

从策略上看,可将劳动力技能开发放置于新型城镇化进程中人口供给新趋势的背景下,并在此基础上制定和完善现有的技能开发政策。一方面,要关注少子化、老龄化带来的新型城镇化低、中、高劳动力的整体数量下降趋势,通过加大公共教育投入,挖掘劳动力存量的潜力来弥补劳动力整体数量减少所带来的社会总体技能衰退;另一方面,要制定政策鼓励企业进行员工培训教育,通过学徒制补贴、增加职工教育经费税前扣除比例等方式激励企业进行培训投入。此外,通过招聘退休返聘人员,并适度对这一人群进行技能投入则是增加技能增量的另一途径。

参 考 文 献

[1][7][15][18]陈丹妮.城镇化对产业结构演进的影响[J].财经科学,2017(11):65-77.

[2][8]赵颖,石智雷.城镇集聚、户籍制度与教育机会[J].金融研究,2017(3):86-100.

[3]AUTOR, D., & KEARNEY, M. The polarization of the U.S. labor market[J].American Economic Review, 2006,96(2):1-28.

[4]CHAMPION, A. The changing nature of urban and rural areas in the uk and other european countries[C]//United Nations Expert Group Meeting on Population Distribution, Urbanization, Internal Migration and Development, New York: United Nations, 2008.

[5]GOOS, M., MANNING, A. & SALOMONS, A. Job polarization in Europe[J].American Economic Review, 2009,99(4):58-63.

[6]毛新雅,王红霞.城市群区域人口城市化的空间路径——基于长三角和京津冀ROXY指数方法的分析[J].人口与经济,2014(4):43-50.

[9][10][12][21][28][29]张卫.人口老龄化、产业结构与劳动力技能结构[J].西北人口,2021(5):67-79.

[11]ACEMOGLU, D., & AUTOR, D. Skills, tasks and technologies: implications for employment and earnings-sciencedirect[J].Handbook of Labor Economics, 2011(4):1043-1171.

[13]威廉·阿瑟·刘易斯.二元经济论[M].北京:经济学院出版社,1989:87.

[14]GIMPELSON, V., & KAPELIUSHNIKOV, R. Polarization or upgrading? evolution of employment in transitional russia[J].Russian Journal of Economics, 2016(2):192-218.

[16]刘富华,梁牧.新型城镇化、人力资本与产业结构升级——基于人口老龄化的调节效应[J].湖南师范大学社会科学学报,2021(6):46-55.

[17]鐘代立,王欢芳.城镇化发展、产业结构升级与城乡消费差距[J].统计与决策,2022(7):77-81.

[19]郑东雅,皮建才.中国的资本偏向型经济增长:1998-2007[J].世界经济,2017(5):24-48.

[20]郑江淮,戴玮.中国技术空间雁行式变迁缩小了地区经济差异吗——基于地区间技术邻近度的假说和实证[J].财贸经济,2021(12):133-149.

[22]汤向俊,马光辉.城镇化、服务业发展与居民消费:国际经验[J].财经科学,2016(7):90-98.

[23]王丽媛.智能化发展、劳动力供给技能结构与技能溢价[J].山西财经大学学报,2021(5):45-60.

[24]宁光杰.中国转型期技术应用对就业的影响研究——来自工业行业的考察[J].中国人口科学,2008(6):40-47.

[25]江永紅,张彬,郝楠.产业结构转型升级是否引致劳动力“极化”现象[J].经济学家,2016(3):24-31.

[26]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011(5):4-16.

[27]单豪杰.中国资本存量K的再估算:1952-2006年[J].数量经济技术经济研究,2008(10):17-31.

[30]陈龙,张力.区域产业转移与就业技能结构——来自中国的经验证据[J].宏观经济研究,2021(6):62-79+160.

Evolution Trends of Labor Skill Structure and the Response Strategies of Skills Development in the Process of Urbanization

——Empirical Analysis Based on Inter-provincial Dynamic Panel Data

Zheng Aixiang, Peng Chengyuan

Abstract Based on inter-provincial dynamic provincial panel data, this paper studies the impact of urbanization on labor skills structure. The results show that urbanization has different effects on low, medium and high skilled labor; at different stages of urbanization, the changing trends of low, medium and high skilled labor force have certain differences; in the current new urbanization stage, the impact of urbanization on the labor force is not a polarization effect, but an upgrading effect. On this basis, it is proposed to pay attention to the transformation trend of new-urbanization and meet the input demand of labor skill development; adapt to the changing trend of new-urbanization industrial structure, and increase the training input of medium and high skilled labor; in response to the new trend of population supply in new-urbanization, increase policy input in the development of labor skills.

Key words new urbanization; skills structure; skills labor force; skills development

Author Zheng Aixiang, professor of Wuxi Institute of Technology (Wuxi 214000); Peng Chengyuan, Wuxi Institute of Technology

作者简介

郑爱翔(1979- ),男,无锡职业技术学院管理学院副院长,教授,管理学博士,研究方向:农村职业教育(无锡,214000);彭成圆(1987- ),女,无锡职业技术学院管理学院副教授,管理学博士,研究方向:农村职业教育

基金项目

2017年度国家社科基金项目“新生代农民工市民化进程中职业能力动态演进及支持政策研究”(17BGL153),主持人:郑爱翔;江苏省高校哲学社会科学研究重大项目“人口老龄化背景下江苏省劳动力技能结构优化及政策响应研究”(2022SJZDO82),主持人:郑爱翔;江苏省高校哲学社会科学研究基金项目“基于乡村振兴背景下江苏省农村新产业、新业态的发展模式研究”(2021SJA0932),主持人:彭成圆