职业技能培训如何影响农户相对贫困

2024-01-01杨媛

摘 要 当前我国正在实施“国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程”,基于2022年重庆市4个国家乡村振兴重点帮扶县1414个农户样本的调查数据,运用Probit模型实证分析显示,参与职业技能培训能显著减缓农户的客观和主观相对贫困程度,其作用渠道是人力资本机制和社会资本机制,且人力资本机制作用相对较强。然而,心理资本机制在技能扶贫中尚未发挥明显作用,不能有效降低主观相对贫困发生率。通过进一步的比较分析显示,人力资本对农户客观相对贫困的作用效应要强于对主观相对贫困的作用效应,社会资本反之。而异质性检验表明,参与非农职业技能培训农户的人力资本减贫机制和社会资本减贫机制同樣存在,两大机制对主客观相对贫困的作用效应均强于参与农业技能培训农户;心理资本机制也抑制了参与非农职业技能培训农户的主观相对贫困发生率。

关键词 职业技能培训;农户;主观相对贫困;客观相对贫困;乡村振兴

中图分类号 G725 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)31-0060-07

一、问题的提出

随着绝对贫困问题的历史性解决,我国进入一个转型性相对贫困与扎实推进共同富裕的新阶段[1]。相对贫困是指一部分人相对于另一部分人更加贫困,或者一部分人的收入远低于平均水平的现象,“十四五”期间我国相对贫困人口规模在2亿人左右[2]。面对规模庞大、覆盖广泛、需求多样的新贫困群体,职业技能培训被赋予更大的使命和更高的期待。党的二十大报告明确要求“增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”,2021年,人社部等四部委印发的《“十四五”职业技能培训规划》提出“对符合条件的脱贫家庭开展技能帮扶工作”。2022年,人社部、国家乡村振兴局印发的《国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程实施方案》提出,“十四五”期间要面向帮扶家庭累计开展职业技能培训不少于300万人。那么,当前实施的“国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程”对农户相对贫困产生了怎样的作用?职业技能培训作用农户相对贫困的机制是什么?这些“黑箱”问题的破解,对于“十四五”期间制定更为精准的技能帮扶方案,助力共同富裕与中国式农业农村现代化建设具有重要作用。

从已有研究来看,学者们肯定了职业技能培训对减贫增收的促进作用,但主要探讨的是职业技能培训对绝对贫困的影响[3][4][5]。近年来,随着扶贫重点向相对贫困拓展,一部分文献开始关注职业技能培训与相对贫困的关系,归结起来主要集中在三个方面。首先,从相对贫困人口自身特征来看,无论是刚刚摆脱绝对贫困的农民,还是被排斥在城市制度之外的农民工和城市制度内的贫困群体,他们的共同点是技能水平偏低[6]。而参与技能培训可有效改善这一状况,提高其就业能力和收入位次,降低相对贫困脆弱性[7]。其次,从技能致贫的机理来看,低技能劳动力的从业知识和技能往往不足,人力资本存量水平低,更易受到可行能力限制、制度排斥以及经济增长方式转变冲击(包括技术革新)[8],从而产生明显的“相对剥夺感”,使其陷入相对贫困[9]。最后,从量化的经验证据来看,一部分学者基于2016年、2017年的微观调查数据开展实证研究,发现参与职业技能培训能有效降低农户的相对贫困发生概率,且存在一定的异质性[10][11]。

综合来看,学者们对职业技能培训影响相对贫困的机制还缺乏关注,并没有打开“黑箱”而得出明确的结论。相对贫困不仅是物质层面的客观收入贫困,更是一种精神层面的主观感受贫困[12],应分别度量、分别检验。为此,本文基于“国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程”这一新的背景,基于重庆市的调查数据,实证考察新一轮职业技能培训对农户客观和主观相对贫困的影响效应与机制,并对非农职业技能培训进行异质性检验,最后提出针对性的政策建议。

二、理论分析与研究假设

(一)机理框架

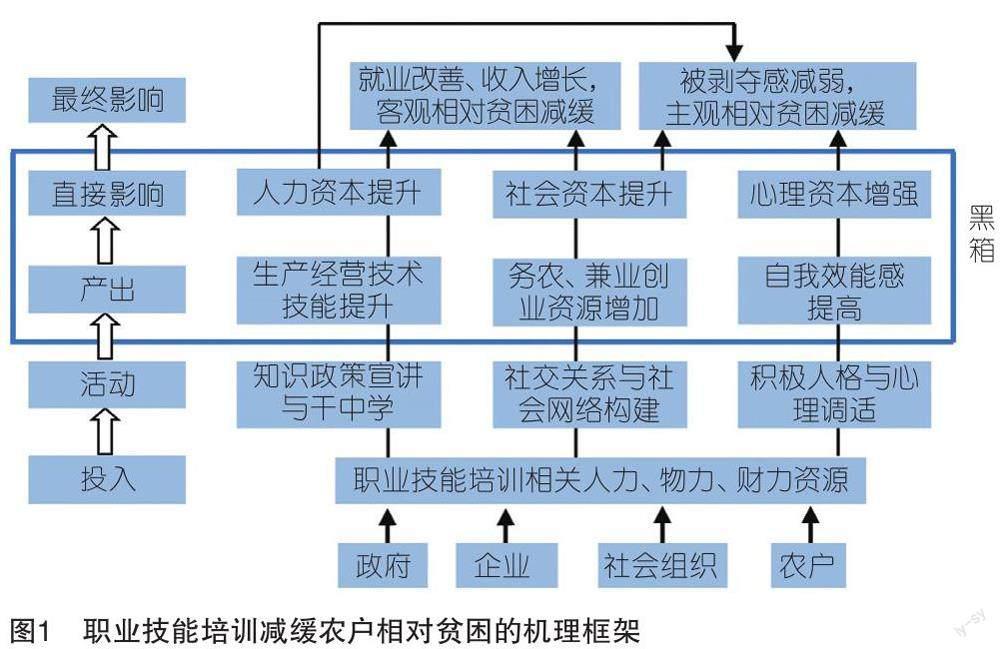

借鉴世界银行贫困与社会影响评价(PSIA)的框架体系和瑞士发展合作署扶贫项目影响评估(PPIA)的标准体系,本研究建立了包含投入、活动、产出、直接影响和最终影响等环节的职业技能培训减缓农户相对贫困的机理框架,见图1。从图1可知,“投入”和“活动”是输入体系,构成职业技能培训单元;“产出”和“直接影响”是过程体系,犹如未知的影响机制“黑箱”;“最终影响”是输出体系,构成相对贫困单元。由此,职业技能培训在政府、企业、社会组织和农户的多方参与下,合力投入大量人力、物力、财力,共同推动相关活动开展,并形成一系列产出和直接影响,最终促进主客观相对贫困减缓。

(二)研究假设

一是职业技能培训让农户获得知识和新技术。借助实用的培训项目,能帮助农户丰富就业创业知识,积累先进种植养殖经验,树立现代市场经济观念和营销管理理念,懂得国家农业发展政策,补齐自身在现代农业生产、加工、经营等方面的知识技能短板。同时,通过举办农技人员面对面指导、专家手把手示范等“干中学”系列活动,让农户掌握一门或多门实用农业技术和致富本领[13]。参与培训农户不仅革新了生产经营方法、技术和模式,农业产出不断增加,经营效率稳步提升;还因获得更多的农牧业生产信息而降低盲目生产、被动经营的概率,提升风险预警和防范化解能力,这将有助于参与培训农户朝着新型农民、职业农民方向发展,形成人力资本相对优势,使得经营性收入增长、收入位次提高,最终减缓客观相对贫困程度。与此同时,参与职业技能培训还能让农户自我满足感得到提升,经济地位感知有效改善[14],使主观相对贫困的发生率下降。据此,本研究提出假设1:

H1:职业技能培训通过提升农户人力资本减缓客观和主观相对贫困。

二是職业技能培训唤醒农户主体意识,促进其自我发展。针对性地开展国家通用语言文字、社会常识、社交礼仪等通用能力培训,能逐步提高农户的社会化意识、组织观念、沟通协调能力以及人际交往思维,拓宽其社交关系,提升他们在村落社区的影响力和话语权。同时,职业技能培训本身也是一种对外交流活动,能让农户获取新的人脉关系,构建更广泛的社会网络。而社交关系和社会网络的丰富多元,能拓展农户可利用的社会资源,为科学生产、主动营销、线上经营等奠定良好的外部基础,兼业渠道和创业机会也相对增加[15]。这实质上是提升农户的社会资本,让其不再是封闭、孤立、被动的农业生产个体,而是逐渐具备捕捉外部可用资源的“新农人”。使参与培训农户收入来源更趋多元化,自我期望和公平感持续提升,客观和主观相对贫困发生率降低。由此,本研究提出假设2:

H2:职业技能培训通过提升农户社会资本减缓客观和主观相对贫困。

三是职业技能培训通过心理干预和文化精神渗透,将农户“志气”扶起来。“相对剥夺感”是关于群体行为的理论,美国社会学家默顿认为,相对剥夺感是一种自我感知的心态,当人们觉得穷的时候,不是因为本身穷,而主要是来自他的参照系[16]。职业技能培训提高的正是农户的自我效能感,让其具备乐观、希望和韧性的积极心理,主动与“等靠要”等旧观念、“穷根难断”等旧心理决裂。尤其是一些励志人物、成功案例、自我管理的主题培训,能极大激发农户的自信心、工作积极性等,培养其现代产业发展所需的分工合作、循规守法、诚实守信、创新求真等文化精神。同时,一些心理资本培训项目能积极疏导农户的消极心理状态和封闭性人格,强化其信任基础和合作倾向,让心理调适到正常状态。心理资本存量的提升,能让农户对贫困问题积极归因,降低被剥夺感,减缓主观相对贫困。为此,本研究提出假设3:

H3:职业技能培训通过增强农户心理资本减缓主观相对贫困。

四是农业技能培训和非农技能培训对相对贫困的影响存在差异。前者主要面向本地农业就业的种植养殖小农户和农业专业户,后者则重点针对本地或跨地非农就业的兼业农户和非农就业农户。一方面,非农职业技能培训有利于农户在非农领域谋取或更换工作岗位,而非农工作往往有更高的附加值,促进其人力资本、社会资本的加速积累,从而获得相对较高的工资性收入,最终越过相对贫困线,脱离客观相对贫困状态[17];另一方面,参与非农职业技能培训的农户对生活水平的预期相对较高, 相对应的是事业心更强、社交更积极、心理资本更高,对收入水平的自我评价偏向正面, 因而主观相对贫困得到减缓。此外,非农就业促进农户参与更多的社会保险项目[18],进而对未来的预期会有更多的保障,其陷入相对贫困的可能性也就越低。为此,本研究提出假设4:

H4:非农职业技能培训能通过机制“黑箱”更好地减缓客观和主观相对贫困。

三、模型、变量与数据

(一)模型设定

首先,本研究设定职业技能培训影响农户相对贫困的基准Probit模型:

Pr(Pi=1)=Ф(β0+β1Vi+β2Xi)

其中,Pi表示第i个农户是否处于相对贫困的二值虚拟变量,V是职业技能培训,X表示控制变量。根据以往研究经验,将性别(G)、年龄(A)、地理位置(L)、经营面积(C)、家庭财富(W)、健康状况(H)等6个方面设为控制变量。

根据研究假设,分别加入机制变量人力资本(E)、社会资本(S)和心理资本(M),以及它们与职业技能培训(V)的交叉项,如果交叉项通过显著性检验,即表明前述作用机制成立,相应的模型如下:

Pr(Pi=1)=Ф(β0+β1Vi+β2Vi×Ei+β3Ei+β4Gi+β5Ai+β6Li+β7Ci+β8Wi+β9Hi)

Pr(Pi=1)=Ф(β0+β1Vi+β2Vi×Si+β3Si+β4Gi+β5Ai+β6Li+β7Ci+β8Wi+β9Hi)

Pr(Pi=1)=Ф(β0+β1Vi+β2Vi×Mi+β3Mi+β4Gi+β5Ai+β6Li+β7Ci+β8Wi+β9Hi)

(二)变量定义

被解释变量:相对贫困。将其分为客观相对贫困(P1)和主观相对贫困(P2),均以居住地为参照进行衡量。对于前者,借鉴世界银行、OECD等的做法,以居民纯收入平均数的40%作为标准线。若纯收入小于等于这一标准线就处于客观相对贫困,否则就不处于客观相对贫困。2021年本研究所选取的4个国家乡村振兴重点扶助县的地区农村居民人均可支配收入为13173元(比重庆市和全国农村居民平均水平分别低4927元、5758元),因此该地区农户的相对贫困线为5269元。据此,本研究设置问题“近1年人均纯收入水平”,当被调查农户人均纯收入≤5269元时,P1赋值1,即存在客观相对贫困,具体见表1。不难看出,样本基地农户的客观相对贫困发生率为28.02%。对于后者,由于主观相对贫困的内涵是个体对于自身是否属于贫困状况的评估,通常与个体自身所设定的参照群体有关,本研究借鉴Rojas的研究[19],采用调查问卷中关于个人收入地位问题:“近1年纯收入在居住地属于什么水平?”如果回答为“低水平”就赋值1,其它则为0。从表1可知,主观相对贫困的平均发生率为32.13%,高于客观相对贫困4.11个百分点。

解释变量:职业技能培训。采用问题“近1年是否参与过职业技能培训”(V1)来度量,若参与过职业技能培训赋值为1,否则为0;同时,考虑到培训内容的不同可能存在异质性影响,且近年来农户非农化趋势在增强,本研究进一步设置问题“近1年是否参与过非农职业技能培训”(V2)。从表1的统计结果来看,近1年平均有14.98%的农户参与了职业技能培训,8.21%的农户参与过非农职业技能培训。

机制变量:人力资本用“受教育年限”(E)衡量,从描述统计可知,被调查农户平均受教育年限为7.1014年,总体水平较低。社会资本用调查问题“家庭成员是否有党员或干部”(S)来测度,若赋值为1表示社会资本存在,从调查结果可知7.73%的农户拥有社会资本。心理资本用“农户是否对未来较有信心”(M)来反映,表1显示,61.84%的农户已积累了一定的心理资本。

其他变量:地理位置、经营面积、家庭财富和健康状况。分析发现,被调查农户的性别中女性比例略多,平均年龄为45.8937岁,平均受教育年限为7.1014年,离乡镇中心约7.5121公里,经营面积8.4009亩,16.47%的农户家庭现金及存款金额在3万元以上,64.98%的健康程度较好,这与被调查地区的实际情况基本相符。

(三)数据来源

以上各变量的数据由重庆乡村建设创新研究团队实地调研获取,调查时间为2022年2月至4月,调查区域为重庆市确定的城口县、巫溪县、酉阳县、彭水县等4个国家乡村振兴重点帮扶县,调查对象为年龄在20~60岁的农户。需要说明的是,这4个县均获得了“全国脱贫攻坚先进集体”称号,2021-2022年连续启动了“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业技能专题培训”,也是当前重庆市相对贫困治理的重点区域,因而的调查具有较强的代表性。为减少问卷设计缺陷,调查组开展了预调研工作,经过修正后形成正式问卷。调查组以背靠背的方式,分层抽样、现场询问、现场填写,共采集问卷1600份,经过数据清理,剔除问题问卷和失真问卷186份,获得有效问卷1414份。经检验,KMO值达到0.892>0.7,Bartlett球形检验显著性水平为0.000,结果表明问卷信效度较好。

四、实证结果与分析

(一)基准回归

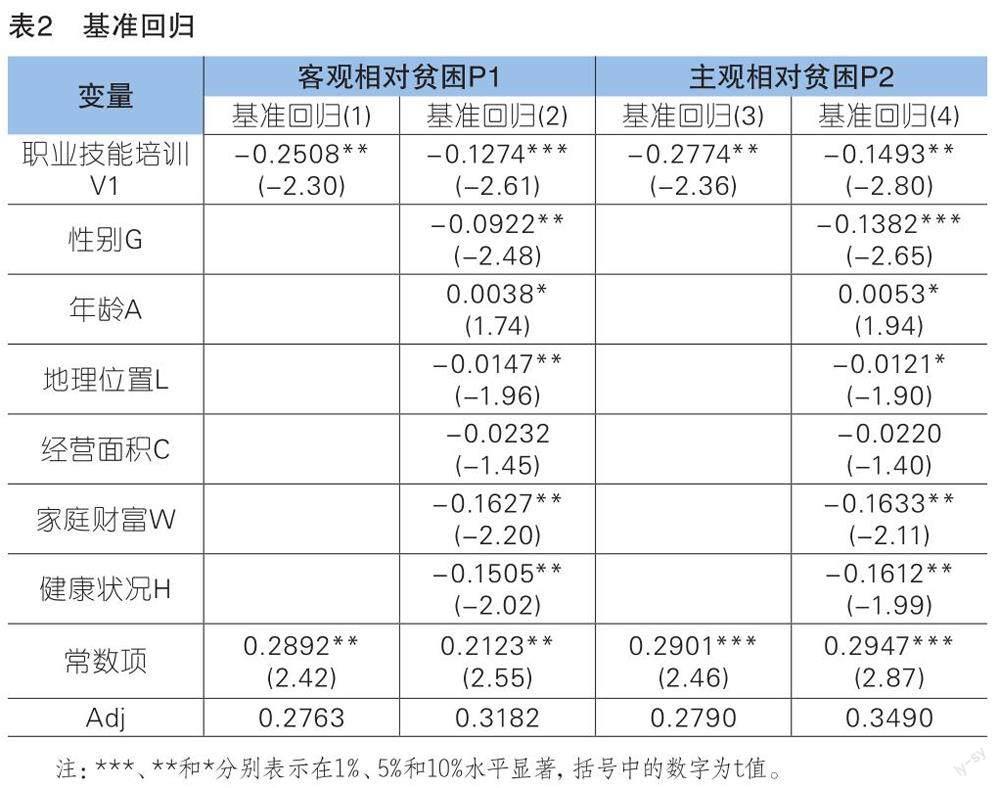

表2报告了初步的回归结果。从回归(1)和(2)来看,不加入控制变量和加入控制变量均显示,参与职业技能培训对农户客观相对贫困有显著的负向影响。在回归(2)中,相较于不参与职业技能培训的农户,参与职业技能培训的农户其客观相对贫困发生概率下降了12.74%。回归(2)、(4)的结果呈现类似特征,职业技能培训对主观相对贫困也有着明显的抑制作用,参与职业技能培训农户比不参与培训农户的主观相对贫困发生概率下降了14.93%,二者相差了2.2个百分点①,表明参与职业技能培训不仅推动了客观和主观相对贫困发生率的下降,还对主观相对贫困有较强的治理效能。这一发现对于新时期“技能扶贫”的开展具有重要的参考价值。

控制变量方面,性别、地理位置、家庭财富、健康状况与相对贫困均呈负相关,即男性、与乡镇中心距离越近、家庭财富越多、健康状况越好的农户,其客观相对贫困和主观相对贫困的程度均越轻;相应地,女性、地理位置越偏僻、家庭财富越少、健康状况越差的农户,相对贫困发生率也将越高。同时,年龄的回归系数在10%水平下显著为正,意味着年龄越大,主客观相对贫困发生率越高;经营面积的回归系数虽为负,但没有通过显著性检验,表明耕地、山地、林地的经营亩数尚未对主客观相对贫困产生显著影响,这可能与当前重庆市农业回报率较低或土地撂荒等因素有关。

(二)机制检验

表3進一步讨论了职业技能培训影响农户相对贫困的三大机制。从人力资本机制(1)的回归结果来看,人力资本及其与职业技能培训的交叉项均通过显著性检验,回归系数分别为-0.0839和-0.0644。显而易见,参与职业技能培训形成的人力资本对客观相对贫困产生了显著的负作用,即职业技能培训通过人力资本机制减缓了客观相对贫困。人力资本机制(2)的估计亦显示,E和V1×E的回归系数在5%水平下显著,职业技能培训通过提升人力资本水平也减缓了农户主观相对贫困,由此假设H1成立。从这两项回归的交叉项系数大小来看,客观相对贫困估计情形下要略大,这意味着农户通过职业技能培训形成的人力资本,对客观相对贫困的减缓作用要强于对主观相对贫困的作用。人力资本呈现的差异化技能扶贫机制,为不同类型相对贫困治理提供了思路。

从社会资本机制(1)的结果可知,S和V1×S 的回归系数均通过了5%水平下的显著性检验,意味着农户通过职业技能培训形成的社会资本对客观相对贫困产生了明显的抑制作用,即社会资本机制存在于职业技能培训减缓客观相对贫困之中。社会资本机制(2)的回归结果也支持了社会资本机制在职业技能培训减缓主观相对贫困中同样存在,可见假设H2成立。比较(1)和(2)的交叉项系数可知,主观相对贫困估计情形下数值略大,说明农户通过职业技能培训形成的社会资本,对主观相对贫困的减缓作用相对要强,这与人力资本机制的结果相反。进一步对表中2、3列作比较,对4、5列作比较,可知无论是客观相对贫困还是主观相对贫困下,人力资本机制的作用均强于社会资本机制的作用。

心理资本机制的检验结果与前述有着明显不同。M和V1×M的回归系数分别为-0.0224、-0.0208,但均未通过显著性检验,不具有统计学意义,即职业技能培训形成的心理资本,尚未对农户主观相对贫困产生明显的减缓作用,假设H3不成立。其背后的原因可能是:一方面,被调查农户的心理资本积累水平可能较弱,个体间的差异也较大,减缓主观相对贫困的心理动力不强;另一方面,尽管农村的人文精神和多样性文化有了较大改变,但契合当地农户需求的心理资本培训还较少。已有研究也指出,“扶志问题”是解决农户相对贫困中最突出、难度最大的问题之一[20]。

(三)异质性检验

伴随着农村劳动力转移的加快,非农职业技能培训越来越受到新生代农民工、“两后生”等群体的青睐,有必要进一步讨论它对农户相对贫困的异质性影响。从表4可知,无论是哪一种情形,非农职业技能培训V2的回归系数均通过了显著性检验,这表明非农培训能很好地抑制客观和主观相对贫困。与表3的数据逐一比较后发现,V2的回归系数在数值上略大于V1,意味着非农职业技能培训在减缓客观和主观相对贫困上具有一定的优势,应予以更多重视。

在影响机制上,客观相对贫困情形下,表中第2~3列的结果显示,交叉项的回归系数分别为-0.0795、-0.0717,即农户通过参与非农职业技能培训,积累的人力资本和社会资本均对客观相对贫困产生了减缓作用,且人力资本机制发挥的技能扶贫效应大于社会资本机制,与前述结果较为类似。与表3的数据进一步比较发现,非农职业技能培训形成的人力资本和社会资本对客观相对贫困的减缓效应均相比前述要高,假设H4成立。这再次说明,应加大非农专业技能培训力度,以更好地发挥人力资本机制和社会资本机制的传导作用。

主观相对贫困估计情形下,如表中第4~6列,非农职业技能培训形成的人力资本、社会资本以及心理资本均发挥了减贫作用,且作用效应大于前述职业技能培训V1,假设H4成立。结合客观相对贫困的估计结果,可知当农户参与非农职业技能培训时,假设H1、H2、H3均成立。在心理资本机制方面,非农职业技能培训关注了农户的心理状况,在外部适当干预和自我积极调适下,心理资本积累得到增强,农户的“志气”扶起来了,从而被剥夺感下降、主观相对贫困减缓。

五、研究结论与建议

(一)研究结论

当前,我国正在组织实施“国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程”,對脱贫家庭等开展职业技能培训。本研究基于最新的调查数据,实证考察了此轮职业技能培训对农户相对贫困的影响效应和机理。研究发现,参与职业技能培训能有效减缓农户的客观相对贫困和主观相对贫困,其作用机制在于人力资本效应和社会资本效应两方面,且人力资本效应略大。然而,心理资本机制在技能扶贫中尚未发挥显著作用,对主观相对贫困还没有产生明显的减缓效应。与此同时,人力资本对客观相对贫困的减缓作用要强于对主观相对贫困的作用,而社会资本对主观相对贫困的减缓作用却强于对客观相对贫困的作用。异质性检验显示,参与非农职业技能培训的农户,人力资本减贫机制和社会资本机制同样存在,且对主客观相对贫困的作用效应均相对较强;心理资本机制也降低了主观相对贫困程度。

(二)研究建议

首先,切实扩大面向农村地区相对贫困人口的职业技能培训供给总量。建议国家乡村振兴局、农业农村部、人社部等牵头制定《农村中长期职业技能培训规划(2023-2030)》,加快建设有农村特色、符合地区实情,面向新产业、新业态、新职业的农村职业技能培训体系,持续打造“新时代技能扶贫2.0版”。中央应派出检查组,敦促各地落实《“十四五”职业技能培训规划》《国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程实施方案》。各省要将职业技能培训纳入农村“稳就业”“保就业”工作的重要方面,加大财税金融政策支持,推出一批普惠性、实用性、前瞻性职业技能培训精品项目。

其次,适当提高非农职业技能培训比例,破解职业技能培训“有用无效”问题。增加文化精神、心理调适等非农培训模块,推行“1+N”技能帮扶和“结亲戚”活动,提高参培农户的心理资本和社会资本,把“扶志”提高到首要位置。邀请专家学者、致富能人、技术能手、非遗传承人、新乡贤等多方力量开发集学、训、赛、孵等为一体的培训项目库,将技能培训嵌入到产业化扶贫项目中,补齐农户技能结构性短板。基层政府部门试行技能培训网格化管理,对技能需求、培训成效精准画像,推送定制培训菜单;建立问题台账和责任清单,开展培训满意度调查和再就业跟踪,强化督导和问责。

最后,打通职业技能培训减贫机制的堵点、痛点和难点。教育部门、人社部门、乡村振兴局等应积极发力,扶持一批面向农村地区的乡村学院、职业培训机构和线上培训平台,培育建设一批产训结合型企业,解决“谁来培训”的难题。支持农业大省发行社会事业(技能培训)专项债券,中央给予一定贴息补助;对于龙头企业、地方国企职工培训中心承接农户培训的,可视同企业职工教育经费支出抵税,解决“经费哪来”的难题。健全“政府搭台、企业出力、农户唱戏”的技能培训成果转化机制,政企农三方按照4∶4∶2或其他协商比例的风险分担方式,建设一批试种基地、试养场等孵化平台,解决“回炉再造”难题。

参 考 文 献

[1]檀学文.走向共同富裕的解决相对贫困思路研究[J].中国农村经济,2020(6):21-36.

[2]张琦,孔梅.“十四五”时期我国的减贫目标及战略重点[J].改革,2019(11):117-125.

[3]魏毅,彭珏.“授人以渔”:赋能式扶贫开发效果分析——基于重庆市“雨露计划”培训学员的回访[J].农村经济,2012(2):66-69.

[4]HILAL R. Vocational education and training for women and youth in Palestine:Poverty reduction and gender equality under occupation[J]. International Journal of Educational Development, 2012(5):686-695.

[5]赵德昭,耿之斌.“授人以渔”有效吗?——农民工职业培训的工资效应检验[J].财经研究,2020(8):34-48.

[6]张学英,耿旭.后脱贫时代低技能劳动力的相对贫困治理——技能形成的视角[J].河北师范大学学报(教育科学版),2021(5):88-94.

[7]苏芳,范冰洁,黄德林,等.后脱贫时代相对贫困治理:分析框架与政策取向[J].中国软科学,2021(12):73-83.

[8]董帅兵,郝亚光.后扶贫时代的相对贫困及其治理[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020(6):1-11.

[9]罗必良,洪炜杰,耿鹏鹏,等.赋权、强能、包容:在相对贫困治理中增进农民幸福感[J].管理世界,2021(10):166-181.

[10]罗明忠,唐超,吴小立.培训参与有助于缓解农户相对贫困吗?[J].华南师范大学学报(社会科学版),2020(6):43-56.

[11]曾湘泉,陈思宇.乡村振兴背景下专业技术培训与农村家庭减贫[J].广东社会科学,2022(1):24-33.

[12]陈基平,沈扬扬.从关注生存需求到关注平衡发展——后2020我国农村向相对贫困标准转变的政策与现实意义[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021(2):73-84.

[13]林克松,袁德梽.人才振兴:职业教育“1+N”融合行动模式探索[J].民族教育研究,2020(3):16-20.

[14]周小刚,李丽清.面向新生代农民工培训满意度改进决策的结构方程模型研究[J].中国社会科学院研究生院学报,2013(4):37-42.

[15]罗万纯.中国农民职业技能培训状况分析[J].中国农村观察,2013(2):21-28.

[16]默顿.社会结构与社会理论[M].唐少杰,等.南京:译林出版社,2008.

[17]宋嘉豪,吴海涛,程威特.劳动力禀赋、非农就业与相对贫困[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(1):64-74.

[18]高翔.非农就业、社会保险与农村居民多维贫困[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2019(3):96-105.

[19]ROJAS M. Experienced poverty and income poverty in mexico: a subjective well-being approach[J].World Development, 2008(6):1078-1093.

[20]王仕民,严哲.从精准扶贫到共同富裕:扶志研究的知识图谱——基于CiteSpace和VOSviewer的可视化分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022(6):221-230.

How does Vocational Skills Training Affect the Relative Poverty of Rural Households

——Based on the Survey Data of Four Key Counties of Rural Vitalization in Chongqing Municipality

Yang Yuan

Abstract Currently, China is implementing the “National Rural Revitalization Key Assistance Area Vocational Skills Improvement Project”, and there is still a lack of empirical research on how the new round of vocational skills training affects relative poverty among farmers. Based on the survey data of 1414 samples from four key counties in Chongqing for rural revitalization in 2022, the empirical analysis using the Probit model shows that participation in vocational skills training can significantly reduce the objective and subjective relative poverty of rural households, and its function channels are human capital mechanism and social capital mechanism, and the role of human capital mechanism is relatively strong. However, psychological capital mechanism has not played an obvious role in skills poverty alleviation, which can not effectively reduce the incidence of subjective relative poverty. Further comparative analysis shows that the effect of human capital on objective relative poverty of rural households is stronger than that on subjective relative poverty, but the effect of social capital is the opposite. The heterogeneity test shows that both the human capital poverty reduction mechanism and the social capital poverty reduction mechanism of the rural households participating in non-agricultural vocational skills training also exist, and the effect of the two mechanisms on subjective and objective relative poverty is stronger than that of the rural households participating in agricultural skills training. Moreover, psychological capital mechanism also inhibits the incidence of subjective relative poverty of the rural households participating in non-agricultural vocational skills training.

Key words vocational skills training; rural households; subjective relative poverty; objective relative poverty

Author Yang Yuan, lecturer of Chongqing College of Electronic Engineering (Chongqing 401331)

作者簡介

杨媛(1988- ),女,重庆电子工程职业学院讲师,博士研究生,研究方向:经济与金融(重庆,401331)

基金项目

重庆市教育科学“十四五”规划一般课题“人工智能对重庆高职学生就业观影响的实证研究”(K23YG3090325),主持人:杨媛;重庆市教育科学“十四五”规划重点课题“重庆市高等教育生态承载力测算及资源优化配置研究”(2021-GX-019),主持人:王伟

①要直接比较回归系数大小,需对不同变量矩阵进行标准化,得到标准化回归系数。本文所有的回归结果均作了转化,可进行直接比较。