面向类型教育的高职院校治理模式研究

2024-01-01楚金华李洪华

楚金华 李洪华

摘 要 高职院校內部治理是优化高等职业教育类型定位的重要途径。类型教育的实质是育人知识体系的类型不同。成为类型教育对高职院校内部治理提出了新要求,立足具体育人环节改革的治理模式不具有统领性和协同性。职业学科是支撑高等职业教育人才培养的知识体系,在高职院校办学中具有统领性和提挈性作用。对此,从目标系统、推进方式、行动原则和状态系统四个层次构建了面向类型教育的高职院校内部治理AIDS模式,模式以提升高职院校办学质量为目标,以职业学科建设为逻辑主线,集协同性、类型性和统领性于一体,能有效弥补现有研究不足,为现有研究和实践提供新视角。

关键词 高职院校;类型教育;治理模式;职业学科

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)31-0031-08

一、问题缘起

从1985年明确提出建立职业教育体系,到2019年提出“职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位”,再到2022年从法律上确定职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型,历经37年,我国正式确立了职业教育的教育类型定位。党的二十大报告提出“优化职业教育类型定位”,但如何优化职业教育类型定位,其具体举措和实施路径成为亟需深入探究的问题。目前,学者们针对此问题已进行了诸多研究。朱德全等人从完善教育体系、深化产教融合、强化职业教育改革、促进内涵发展和构建生态体系等方面,提出了我国职业教育作为类型教育的发展逻辑[1]。陈子季提出“树立系统观念,以发展理念、学校体系、办学格局、育人模式、管理体制、保障机制等为着力点和突破口”来优化职业教育类型定位[2]。徐国庆从改善政策公平性、构建职业教育体系、依据职教特点分类管理和确立技能型人才社会地位等角度,提出了确立职业教育类型属性的实践方案[3]。总体来看,现有研究大致可以分成两类:第一类立足宏观视角,强调加强顶层设计,从法律和制度上持续保障职业教育类型属性的合法性;第二类立足微观视角,强调通过变革办学理念、育人模式、专业建设和课程改革等人才培养环节确保职业教育的类型地位。法律、法规、政策和制度以及课程和教学改革等是优化职业教育类型定位的必要条件。在此基础上,优化类型定位尚需从提升高职院校内部治理能力入手。

学者们对高等职业院校内部治理进行了诸多研究,这些研究大致可以分成两类:一类是以上级政策文件或主流理论为依据提出高职院校的治理理念和价值取向,如杨蕊竹、吴刚等人利用“文化—历史”活动理论分析了职业教育工作和学习的双重属性[4][5];张瑞等人提出“注重基础理论重构和基本理论研究,将理论研究和实践相结合”[6];伍小兵等人指出高职院校整体性治理是适应类型教育的一种治理理念[7];孙长坪指出高职院校治理体系建设内涵包括治理使命、治理结构、治理模式及治理文化建设等[8];另一类是基于高职院校人才培养活动的某些环节提出治理模式变革,如陈星等人以市场为中心提出产教融合治理改革[9]。知识的独立性决定了职业教育人才培养过程的类型化[10]。职业教育之所以能成为一种教育类型,核心在于其知识体系的独立性。职业学科建设以知识的教授、生产、应用和体系构建为核心,是高等职业教育办学治校应一以贯之的逻辑主线,具有统领性和提挈性。基于此,本研究拟从类型教育对高职院校提出的新要求入手,以优化高等职业教育类型定位为目标,以职业学科建设为逻辑,提出面向类型教育的高职院校内部治理模式,以期为现有研究和实践提供新视角。

二、高等职业教育成为类型教育的条件分析

职业教育是和经济社会发展结合最为紧密的教育。高等职业教育成为类型教育绝非一蹴而就,需具备一定的政策、产业和知识基础,明确这些条件是优化高等职业教育类型定位及提升高职院校内部治理能力的前提。

(一)国家顶层设计引导

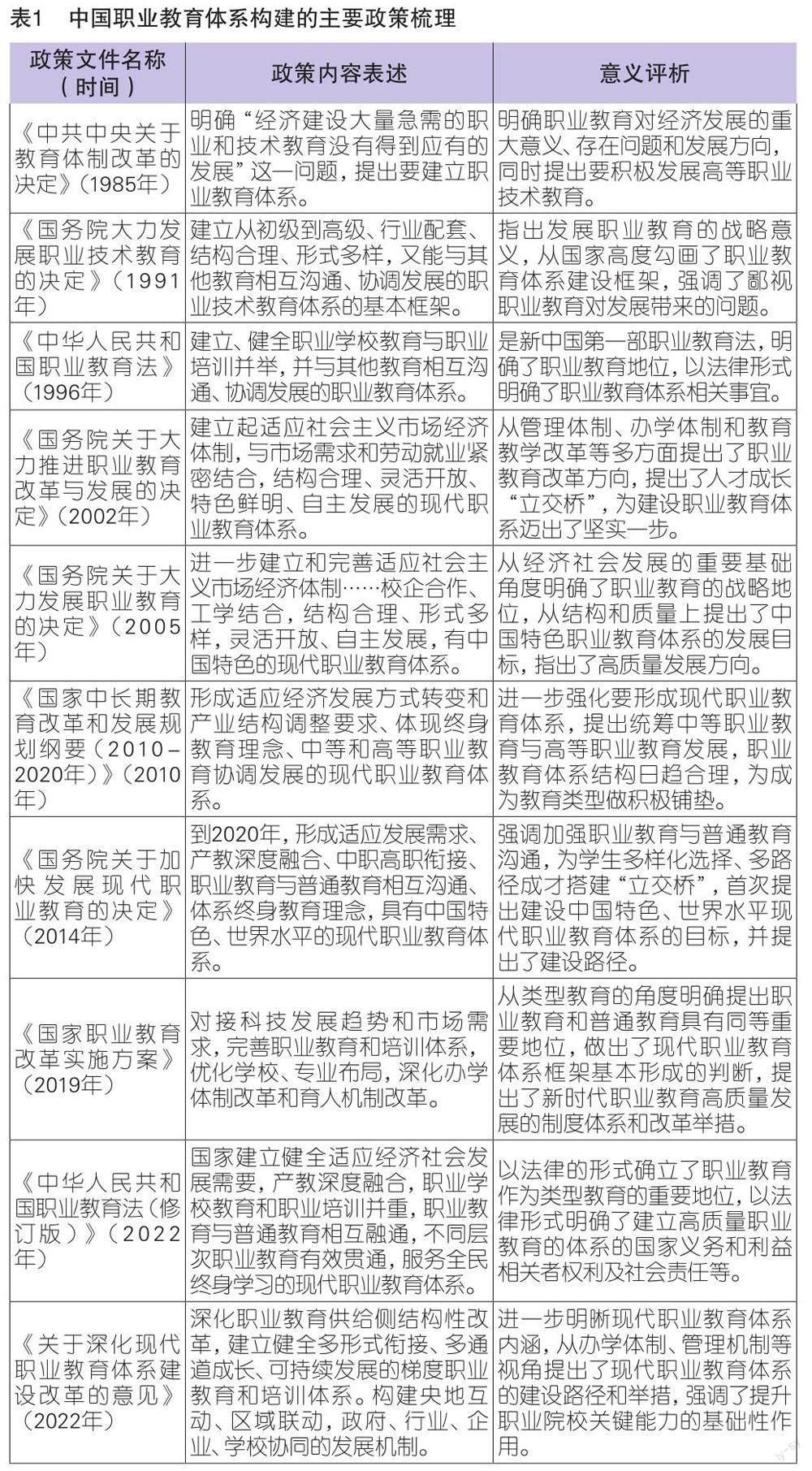

职业教育是有目的、有计划、有组织地培养技术技能人才的社会活动[11],建立职业教育体系是职业教育成为类型教育的前提条件。有学者指出,现代职业教育体系本身就是一种制度安排,具有设计性和内生性特征[12]。我国早在1985年就提出要建立职业教育体系,2022年则提出“建立健全多形式衔接、多通道成长、可持续发展的梯度职业教育和培训体系”,并明确要“构建央地互动、区域联动,政府、行业、企业、学校协同的发展机制”。37年间,我国职业教育体系建设顶层设计随着经济社会发展不断完善,职业教育体系构建的政策引导力持续增强,见表1。

如表1所示,我国职业教育体系顶层设计的制度文件从概念、框架等逐步深入到体制机制和办学要素,特别是2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》(以下简称2022版《意见》),作为党的二十大后党中央、国务院部署职业教育改革的首个指导性文件,立足教育强国、科技强国、人才强国统筹推进视角,进一步明晰了新时代职业教育的定位与改革重心,特别强调了职业院校关键办学能力提升的基础性作用。这些制度文件成功引导和规范了我国职业教育由教育层次到教育类型的转变,构成外生动力和引导力,为类型教育视域下构建高职院校内部治理模式提供了宏观指导。

(二)经济社会发展需求拉动

考究职业教育成为教育类型的历史逻辑和现实逻辑,不难发现,生产力发展是职业教育发展的根本动力,社会分工是职业教育产生的前提,经济社会发展需求是职业教育发展的直接动力,提高劳动生产率是职业教育的直接目的,工学结合是实现教育目标的有效途径。马克思在19世纪中叶就提出学校教育和实践教育相结合的思维,如《资本论》中写道“如果说工厂立法作为从资本那里争取来的最初的微小让步,只是把初等教育同工厂劳动结合起来,那么毫无疑问,工人阶级在不可避免地夺取政权之后,将使理论的和实践的工艺教育在工人学校中占据应有的位置”[14]。我国早在1927年《江西省苏维埃临时政纲》中就提出了“实行普及义务教育及职业教育”[15]。工业革命之前,职业教育主要通过现场学徒制进行,是传统学徒制。工业革命之后,技术技能人才需求迅速扩大,职业教育被纳入学校教育,逐渐走向现代学徒制。从传统学徒制到现代学徒制,职业教育的知识形态经历了从全面复杂技能知识到单一重复技能知识再到技术技能知识的转变。改革开放40多年来,我国GDP由1978年的0.37万亿跃升到2021年的114.37万亿,三次产业结构之比由27.7∶47.7∶24.6优化为7.3∶39.4∶53.3,三次产业从业人员结构之比由70.5∶17.3∶12.2优化为22.9∶29.1∶48,高等教育毛入学率由1.55%上升为57.8%,这些变化构成了我国职业教育成为独立教育类型的现实背景,显示了经济社会发展需求对职业教育发展的巨大拉动力。

(三)技术技能知识积累

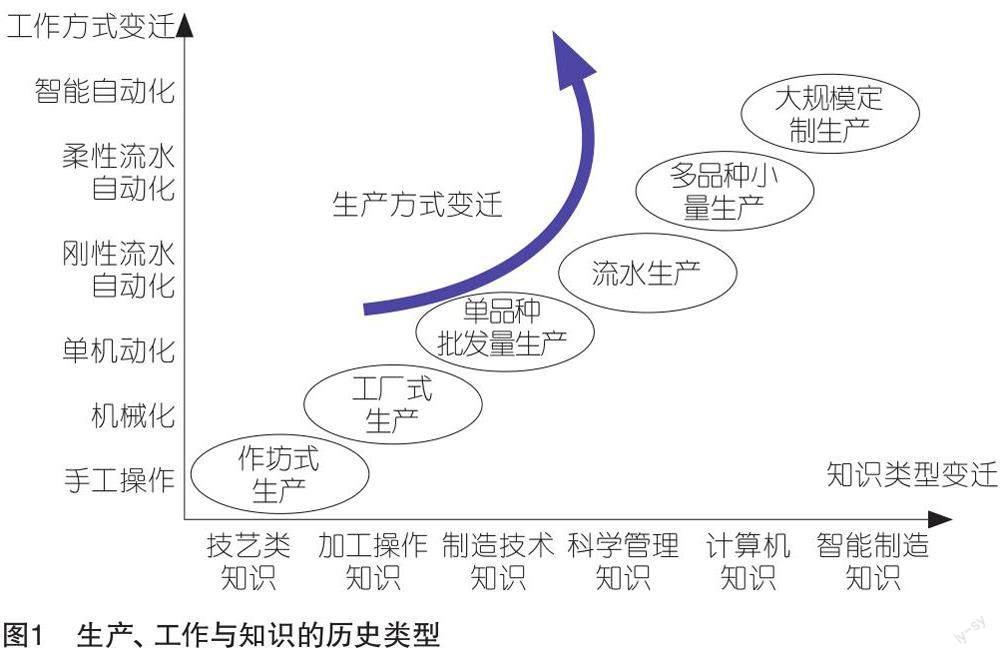

职业教育发展遵循经济社会发展和教育发展内外部双重规律。职业教育发展的内部规律作为根本性制约因素,以技术技能知识的生产、传播与应用为核心;社会发展和变革基于人类对知识的生产、积累和应用。生产手段变化是生产方式变革的直接体现,而生产手段决定社会人才的知识需求。反过来,知识源于实践,生产实践决定知识生产和应用水平。知识经过总结和提炼后,又推动生产方式变革。吴刚基于Virkkunen等研究成果,提出知识类型变迁、工作方式变迁和生产方式变迁之间的关系[16],见图1。

如图1所示,随着生产手段的不断进步,源于工作实践的知识积累不断增多,很难再以手工或个体形式进行传授,所以产生了专门传授生产知识(现场知识/技术)的学校。随着信息技术的发展,需要跨界和现场决策的技术技能职位越来越多,传统人才培养模式越来越不适用高素质技术技能型人才培养需求,迫切需要对知识进行分类,这将职业教育推入加速发展的新时代。知识分类本质上是知识体系化的过程,这种体系化過程以对事物分类认知为前提或基础[17]。职业教育成为类型教育是对职业教育实践不断深化认知的结果,因此,技术知识内容的独立性、技术知识形成过程的复杂性和技术知识来源途径的多元性是职业教育成为教育类型的内生动力[18]。

(四)职业学科理论发展

学校形态的职业教育源于清朝的实业教育。职业教育与普通教育的区别一直是职业教育界致力于探索的基本问题,但已有研究更多集中在学制与定位方面。例如,1902年的《奏定学堂章程》规定,实业教育分农、工、商三种,学制各为高、中、初三等,并且规定“于高等学堂之外,得附设农、工、商、医高等专门实业学堂,俾中学卒业者亦得入之。又于商务盛处,则设商业专门实业学堂;矿产繁处,则设矿务专门实业学堂,皆宜相度地方情形,逐渐办理”。1904年的《奏定学务纲要》提出,“各省宜速设实业学堂。农、工、商各项实业学堂,以学成后各得治生之计为主,最有益于邦本。其程度亦有高等、中等、初等之分,宜饬各就地方情形审择所宜,亟谋广设。如通商繁盛之区,宜设商业学堂。富于出产之区,宜设工业学堂。富于海错之区,宜设水产学堂”。徐国庆指出近代职业教育可以分为局部化发展和体系化发展两个阶段[19]。局部化发展阶段,职业教育主要停留在人才培养模式变革上,如课程体系设置、校企合作办学模式和工学结合学习模式等。职业教育体系化发展发生在20世纪90年代之后,其最大突破是能满足不同人群对不同层次职业教育的需求,促进了技术知识的独立。

知识类别差异是区分教育类型的重要依据。黄克孝于20世纪80年代末在《对现行学制改革中几个理论问题的思考——兼论我国现行学制的改革》一文中对我国职业教育进行了学理论证,将我国的教育分为基础教育和专门教育,其中专门教育包括科学教育和技术教育两类,并进而根据内容将这两类教育分成学术性、应用性、技术性和技能性四个类别[20],为我国学者研究职业教育的类型属性提供了逻辑框架。

学制、定位、育人模式、培养方案和课程体系都是人才培养的具体环节,由此带来的职业教育发展问题都是表象问题,要解决问题需回归本质。职业教育首先是一种教育,职业只是限定边界,教育是通过知识传授实现既定目标。职业教育之所以成为教育类型,根本是其知识体系不同,因为知识体系不同而造成的教育活动不同是职业教育办学的基本逻辑。学科是独立的知识体系,职业教育应该建立符合类型定位的职业学科,并以此为基础办学治校,这是职业教育成为类型教育的学理基础,也是高职院校构建内部治理模式的逻辑起点。

三、类型教育对高职院校治理的要求

高职院校内部治理是提升其办学质量的基本保障,分析作为类型教育对高职院校内部治理提出的新要求是构建高职院校内部治理模式的理论前提。

(一)高职院校提升关键办学能力的要求

世界职业教育体系发展可分为四个阶段:第一阶段为工业革命以前,是以古代及行会学徒制为主的阶段;第二阶段为工业革命至20世纪中叶,是学校职业教育的形成及普及阶段;第三阶段为20世纪中叶至20世纪末,主要是职业教育体系获得法律地位的阶段;第四阶段为20世纪末至今,是现代职业教育体系建设阶段[21]。我国职业教育发展的四个阶段也大致如此,只是发展速度较快,在时间和阶段上存在一定的叠加。但不断完善和改革现代职业教育体系是优化职业教育类型定位的重要途径。2022年版《意见》明确提出要“以提升职业学校关键能力为基础”推进现代职业教育体系改革。本研究认为,类型教育视野下高职院校关键办学能力提升主要体现在以下几方面。

一是不断探求职业教育发展规律和人才培养规律。大力传播职业教育知识文化,彻底摆脱“职教办学普教化”“高职办学是本科教育缩小版”等现象[21]。教育的本质是通过传递一定的文化观念、知识去影响人,文化是教育的内核[22]。扎根中国大地的职业教育类型,在遵循职业教育普遍发展规律的同时,又受中国经济文化的影响,没有可借鉴的模式。成为类型教育后,高等职业教育办学者应主动发挥办学主体作用,立足全面建成社会主义现代化强国征程对中国高等职业教育提出的新要求,基于实践进一步融合人才培养模式的“高等性”和“职业性”,以培养市场需要的高素质技术技能型人才为导向,探寻中国式职业教育发展规律、办学模式和人才培养模式,不断完善职业教育文化,进一步突出和强化职业教育的类型教育特色。

二是不断探寻“产教融合”“校企合作”和“科教融汇”的深化路径。深化产教融合、校企合作一直是公认的职业教育高质量发展途径,同时也是职业教育长期未能有效解决的难题。2022版《意见》明确提出“打造行业产教融合共同体”和“建设开放型区域产教融合实践中心”等任务。但我国存在市场经济运行的极度宽松与产业发展方向不协调的“二元”现象,企业缺乏参与职业教育的积极性[23]。此外,社会文化也是影响企业参与职业教育积极性的重要因素。另外,职业院校社会服务能力也是影响产教融合、校企合作和科教融汇深度的主要因素。成为类型教育后,高职院校应有效融合“高等性”和“职业性”特征,有力推进类型教育特征下的知识生产和应用,持续提升职业教育的服务力与贡献度,并以此构建长效的产教融合、校企合作和科教融汇工作机制。

三是持续探索适应“类型化”要求的高职院校治理模式。由于历史原因,我国高职院校基本沿用普通本科院校的治理模式,这种治理模式虽然规范性强,但在科研管理模式、教学管理模式、教学组织方式和师资队伍建设模式等诸多方面与高等职业教育发展不适应。知识体系的相对独立性是职业教育成为类型教育的内生动力,人才培养目标不同注定了其知识传授、生产和应用不同。治理模式是生态环境的主要影响因素,如何构建适应职业教育类型定位的“类型化”治理模式,成为高职院校亟需解决的问题。

(二)高职院校提升内部治理能力的要求

人类发展需要解决特定问题,解决这些问题需要具备一定的知识和技能,这些知识和技能可以通过现场培训或学校教育获得。现场学习获得的是某种隐晦知识,偏操作技能。职业学校产生之前,学校系统以学制要素中的“级别”为标准来划分,如“初等教育”“中等教育”和“高等教育”[24]。工业革命之后,职业学校产生,“中等教育”分化,学校教育不再是单纯的普通教育,简单的层次划分也不再适宜。教育分化之所以先发生在“中等教育”,是因为生产需要现场操作工人,现场工人培养需要学生与工作岗位“无缝对接”,所以培养方式必须是“工学结合”,这有别于普通教育模式。随着经济社会发展,社会生产力水平不断提升,越来越多的人需要接受高等教育,高等教育已经逐步由大众化走向普及化。高等教育底层的专科教育开始分化出“专门教育”,后转变为高等职业教育。随着高等职业教育群体越来越大,我国GDP中第三产业比例不断提高,由1998年的32.8%跃升到2021年的51.6%。基于我国高等教育普及化的战略需要、人民群众生活质量提升的现实需要、高等职业教育分类管理的法理需要,职业教育分化成独立的教育类型,且层次不断完善。

在职业教育类型化过程中,普通高等教育也在分化。最初的大学把研究知识作为一种职业,但适合研究知识的学生毕竟是少数,加之生产力越发达,人类期望越高,受过高等教育的人越多,知识积累和生产也越快,因此普通高等教育又分化为“科学教育”和“应用型教育”。整个过程中,高等教育的发展模式以其本身的“分化”来适应社会发展需求的“多元化”,即高等教育处在一个“教育结构单一与社会需求多元化”的矛盾中,所以分化是必然的。但结构分化是表象,其实质是知识分化。大量高素质技术应用型和技能型人才需求是职业教育成为独立教育类型的必要条件;知识独立性是其成为类型的充分条件,只有“人才培养类型特征明显”+“知识体系独立特征明显”才能共同构成职业教育成为类型教育的充分必要条件。

知识是学科的基本要素,学科的本质是独立的知识体系,围绕知识开展的传授、生产和应用是学科建设的主要活动。学科是高校发展的龙头,学科水平决定高校竞争力。因此,在类型教育背景下,加强职业学科建设是高等职业院校高质量发展的主要途径和提升内部治理能力的有效视角。

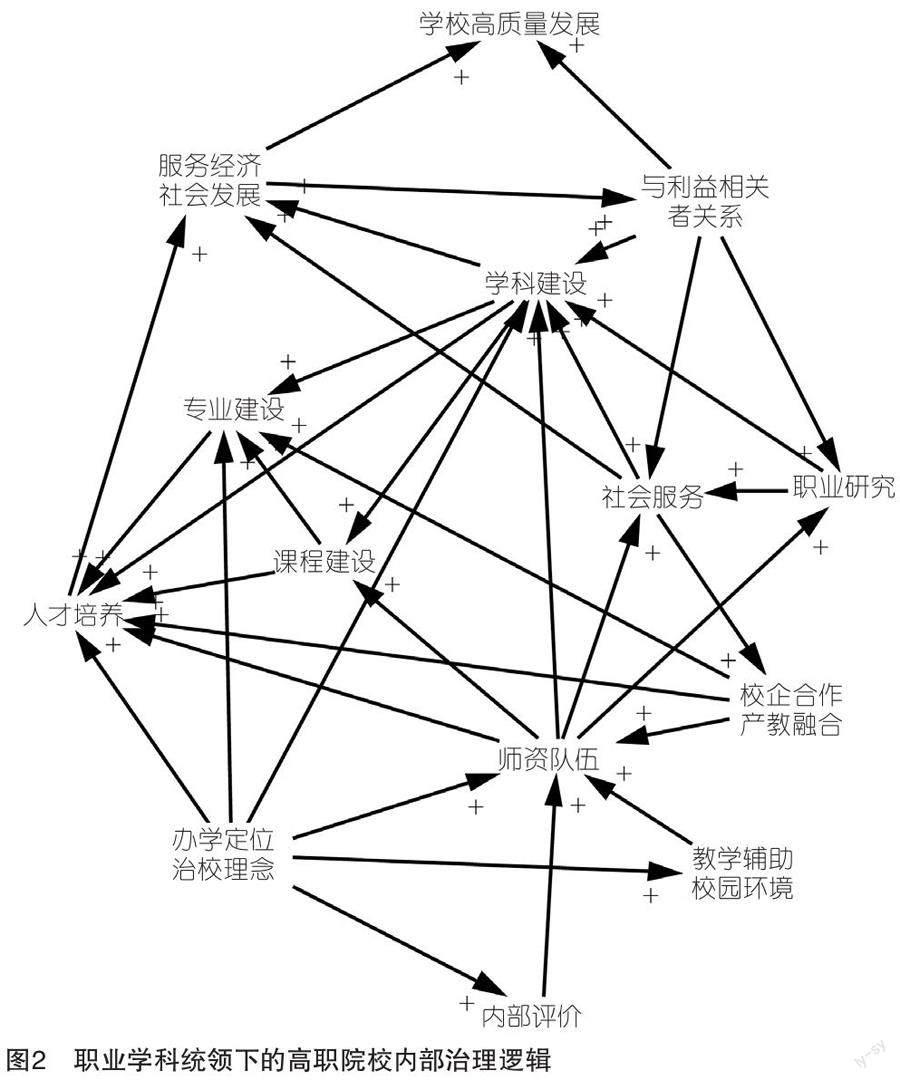

四、类型教育视域下高职院校内部治理逻辑

技术技能学科是成熟、独立的知识体系,职业学科建设是高职院校高质量发展和核心竞争力提升的主要路径。因此,高职院校应以建设符合职业教育类型定位的职业学科为统领,以知识传授、生产和应用为核心,以内部评价为手段,以师资队伍建设为关键,以立德树人为根本,以学校高质量发展为目标,不断提升内部治理能力和关键办学能力。基于高职院校治理的社会工程属性,本研究利用系统动力学理论构建出高职院校内部治理逻辑,见图2。社会工程治理逻辑以关系治理为手段,图2中一共有14个治理变量,列举了变量间需治理的33种关系,囊括了高职院校内部治理的各个方面。核心节点为办学定位和治校理念、学科建设和师资队伍等。

(一)高职院校内部治理应坚持系统思维

高职院校内部治理是一项系统工程。经过改革发展,职业教育的类型属性越来越突出,同时其人才培养的跨界性也越来越明显。跨界性和开放性已成为职业教育的重要办学特征。为此,现代职业教育需具备良好的外部适应性、内部适应性和内外协调性。借助政府制度文件推动,职业教育初步完成了市场化,但受历史因素影响,我国高等职业院校多采用科层式的内部治理结构,在提升效率的同时,科层制的弊端也越来越明显,协同性严重不足,内部力量缺失使其丧失了后续动力。学校教育的相对独立性(组织边界)与人才培养活动的跨界性(组织行为)之间的矛盾是高职教育发展需要解决的普遍难题,只有坚持内部治理的系统性,方能找到问题答案。因此,高职院校构建内部治理模式应遵循系统论思维[25]。

(二)高职院校内部治理应坚持正确的办学定位和治校理念

价值主张是高等职业院校发展的灵魂,是形塑治校理念的内部驱动力。实现学校价值主张和满足师生及其他利益相关者的需要是院校治理模式的出发点和落脚点。办学定位和治校理念是高职院校价值主张的直接体现。高职院校办学定位和治校理念具有传承性、实践性和引领性等特征,具有凝心聚力和价值导向等功能,也是办学特色的源泉。有学者指出,我国高校同质化现象严重。究其原因,是在内部治理过程中对办学定位和治校理念的坚守不够。理念只有落实到模式才能实现目标,模式是理念和目标的中介。因此,高职院校在内部治理模式建构中必须坚守其价值主张。如图2所示,价值主张直接作用在内部评价、学科建设和人才培養等关键环节。

(三)高职院校内部治理应以职业学科建设为统领

学科建设是学生发展的龙头,也是办学的根基。高职院校职业学科建设统领专业、课程、人才培养和社会服务等产出性环节,由教师和其所从事的科学研究活动所支撑。高等职业院校设置的基本逻辑大致可以描述为:“人才培养定位——职业岗位知识需求——组建相应学科——组建师资队伍——设置专业——编制课程”。确定人才培养定位后,明确职业岗位对知识的需求是课程编制的前提,而学科内容选择是课程编制的基础,课程是专业的基本组成单元,专业是根据社会和行业需要而设置的职业类群单元[26]。知识(包括明言知识和难言知识)是整个教育活动的核心,而学科是知识的组织形态,所以高等职业院校内部治理需以学科建设为统领。高等职业教育学科知识分别来自职业学科、技术学科、工程学科和基础学科,学科形态呈“四螺旋”,具有“超学科”特征。类型教育视角下,高职院校只有准确把握办学定位,根据行业需求有针对性地建设职业类、技术类、工程类和基础类学科,才能将职业知识与技术、工程和基础学科知识有效融合,实现高等职业教育“高等性”ד职业性”的办学定位,而非简单、机械、静态地将知识线性叠加。

(四)高职院校内部治理应以提高人才培养质量为根本

刘易斯·芒福德认为大学的目的是为从事某种职业的人准备基础条件,同时制定出这一职业应共同遵守的规则,最开始的大学从本质上说都是职业性的,如法学、医学和神学学校等[27]。大学形成后,研究知识成为了一种职业。工业革命之后,分工细化,为了提高效率,工人开始专注于简单重复的操作,因此现场学徒制开始转向学校职业教育。根据发达国家高等教育普及化的经验,大学培育的人才不仅包含知识研究者,且绝大部分应是面向经济社会生产一线的高素质工程型、技术型和技能型人才。虽然有学者指出教育服务于经济社会发展是一种被动状态,但对于职业教育来说,经济社会发展需求是其主要发展动力。高等职业教育的根本任务是为社会主义现代化强国建设培养高素质技术技能型人才,各项工作都应围绕这个核心,因此高等职业院校内部治理应以提高人才培养质量为根本。

(五)高职院校内部治理应通过内部评价激发人力资源效能

2020年,中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》明确提出,“充分发挥教育评价的指挥棒作用,引导确立科学的育人目标,确保教育正确发展方向”,职业院校要重点评价“双师型”师资队伍建设。1985年中共中央出台的《关于教育体制改革的决定》明确提出“改革教育体制要调动各方面的积极性,最重要的是要调动教师的积极性”。教师是教育教学改革的关键和核心。所以,职业院校需要通过优化学校内部治理,调整冰山之下教师与学校、部门与学校、教师与教师、教师与合作企业及教师与学生之间的关系,以切实激发人力资源效能。

(六)高职院校内部治理应重点关注产教融合、职业研究和社会服务

产教融合、校企合作是职业教育的办学模式,工学结合是其人才培养模式。具备特定人才培养能力是职业教育成为类型教育的必要条件。如图2所示,产教融合和校企合作直接决定专业建设质量和人才培养质量,高等职业教育人才培养的诸多环节如教学资源建设、实习实训、学生就业和知识创新等都要与企业紧密合作。要实现产教融合,校企需进行文化对接和价值共创,这是提升企业参与职业教育积极性的根本途径。提升职业研究和社会服务能力是加强校企文化对接和促进价值共创的有效手段。有研究指出,我国高职教育关注教育更多,研究职业偏少。深入研究职业发展规律,不仅能提升人才培养的市场契合度,还能提升师生解决实际问题的能力。社会服务能力是评价高职院校知识应用能力的重要指标之一,是校企共创价值的有效模式,还是高职院校科研活动的主要形式,更是“双师型”师资队伍建设的目标。因此,产教融合、职业研究和社会服务是强化职业教育类型定位的三个有力工具,高职院校内部治理应对其进行重点鼓励、引导和规范。

五、类型教育视域下高职院校内部治理具体模式

高职院校内部治理是一项社会工程,社会工程和自然工程一样,都以造物为主,不过社会工程所建构的是社会事物,以解决社会问题为指向,以调整社会关系为核心[28]。而且社会工程并非研究直接的社会问题,而是造成社会问题的问题[29],具有社会性、实践性和系统性等特征。有学者指出,社会工程是一个从批判到建构的过程[30]。社会工程基于现有社会问题,通过制度设计和模式创设来调整各类社会关系以满足人们的期望,以社会问题为逻辑起点,以模式创设为落脚点。高职院校办学质量尚不能完全满足类型教育要求是当前要解决的社会问题。造成这一问题的原因包括国家制度、社会文化和内部治理等。本研究只关注内部治理,认为高职院校内部治理是提升其办学质量的重要手段,并从社会工程视角,以职业学科统领逻辑构建高职院校内部治理模式。

模式是一种实践行为,是具体实践中客观现实与价值相统一的载体,其组成要素为结构、过程和方式,其中结构是模式中活动主体的排列搭配情况,是模式的物质基础;过程指事物发生、发展环节和次序及每个阶段的联系;方式为相互作用关系的规定,通常表现为政策、法律和制度等。随着客观条件的变化,社会工程模式具有时间和空间动态特征。基于这些特征,本研究根据类型教育下高职院校发展目标、内部治理原则和社会工程模式建构要求,提出高职院校内部治理AIDS(AIDS分别是Aim、Implementation、Doing和Status的首字母)模式,见图3。

(一)目标系统

社会工程主张价值预设,反对价值中立。本研究认为学校高质量发展是优化高等职业教育类型定位的关键因素,是高职院校办学治校的目标和追求,同时也是AIDS模型的价值预设。根据图2所示治理逻辑,服务经济社会发展能力和利益相关者评价与学校高质量发展具有正相关关系。这两个指标的竞争力与学校的人才培养、职业学科建设和社会服务能力等呈正相关。

(二)推进方式

如图2所示,师資队伍建设是高职院校整个内部治理网络的核心节点,人的行为靠政策引导与调节。高职院校内部治理要以评价改革为引导,重点针对教师评价、学生评价和组织评价发力,其中组织评价指单位和部门。全面深化评价改革受学校高质量发展目标指引和约束,且这三个方面相互影响和约束。价值目标是方向,推进方式是手段,这些需要形成具体原则方可指导内部治理模式建构。内部治理模式本质上是一种治校话语权建构,这些治校话语权就是平时需要不断强化的治理原则。

(三)行动原则

依据图2所示逻辑框架,高职院校内部治理是一项系统工程。系统思维是提升内部治理的必要条件,办学特色是办学定位的重要组成部分,是评价高质量发展的重要指标。坚持系统思维和办学特色是提升高职院校内部治理能力的行动指南。坚持职业学科统领、坚持人才培养根本地位、坚持评价引领和坚持产教融合四个具体行动原则,是依据前述逻辑框架所示节点位置而选择。其中,职业学科是内部治理的统领环节,人才培养是根本任务,评价体系是制度保障,产教融合是高职教育基本育人理念。这六个原则服务于三个全面深化评价的推进方式,且内部之间相互协同。

(四)状态系统

高职院校内部治理存在的问题是一种社会问题,造成这类问题的原因是内部治理模式,具体包括内部制度、政策和行为文化等。据图2所示逻辑框架,高职院校内部治理包括职业学科建设、人才培养和队伍建设等诸多环节。这些具体环节的现实状态是构建内部治理模式的客观条件,只有基于现实进行传承性创新,内部治理模式方能取得预期成效。本研究基于类型教育对高职教育办学的要求,结合目标系统、推进方式和行动原则,提出八大状态系统,包括人才培养、教研教改、科学研究、社会服务、师资队伍、干部队伍、学生工作和后勤保障。

(五)一以贯之的办学理念

如图3所示,高职院校办学理念在内部治理模式中须一以贯之,这是高职院校办学治校的根与魂。落实到内部治理模式,就是要将办学目标达成度作为高职院校高质量发展的重要考核指标,要以办学理念为依据推进内部评价体系改革,要将办学理念作为内部治理行动逻辑,特别是要在人才培养和职业学科建设的具体执行和保障环节中不断强化办学理念,构建出集系统性、协同性、整体性和特色性于一体的高职院校内部治理模式。

参 考 文 献

[1][15]朱德全,石献记.从层次到类型:中国职业教育发展百年[J].西南大学学报(社会科学版),2021(2):103-117+228.

[2]陈子季.优化类型定位加快构建现代职业教育体系[J].中国职业技术教育,2021(12):5-11.

[3][11][18][19]徐国庆.确立职业教育的类型属性是现代职业教育体系建设的根本需要[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020(1):1-11.

[4]杨蕊竹,孙善学.德国双元制教育治理体系研究与借鉴——基于文化历史活动理论的分析[J].北京行政学院学报,2021(4):99-107.

[5][16]吴刚,赵军,赵静逸.“工作—学习”理论的创新与发展——第四代“文化—历史”活动理论及应用价值[J].远程教育杂志,2022(2):86-95.

[6]张瑞,闫智勇,陈沛富.现代职业教育体系研究的现状困境与展望[J].西南交通大学学报(社会科学版),2013(6):114-121.

[7]伍小兵,杨刚.新形势下高职院校整体性治理的内在逻辑与实践机制[J].西南大学学报(社会科学版),2022(3):204-212.

[8]孙长坪.高职院校治理能力建设之维治理体系运行机制[J].现代教育管理,2019(12):87-92.

[9]陈星.以市场为中心的共治高职教育产教融合治理机制改革探析[J].教育发展研究,2019(23):56-63.

[10][12][20][22][24]刘佛年.回顾与探索论——若干教育理论问题[M].上海:华东师范大学出版社,1991:346-363.

[13]关晶,李进.现代职业教育体系研究的边界与维度初探[J].中国高教研究,2014(1):90-93.

[14]马克思.资本论(第一卷)[M].北京:人民出版社,2018.

[17][21]赵伟,孙英.职业教育类型论[J].中国高教研究,2020(11):98-103.

[23][27]王喜雪.我国职业教育体系研究[J].国家教育行政学院学报,2013(1):44-47.

[25][27]芒福德·刘易斯.城市发展史:起源、演变与前[M].上海:上海三联书店,2018.

[28][29]王宏波.社會工程学导论[M].北京:科学出版社,2021.

[30]田鹏颖.社会工程的逻辑——从社会批判到社会建构[M].北京:科学出版社,2013.

Study on the Type-oriented Governance Model of Higher Vocational Colleges

Chu Jinhua, Li Honghua

Abstract The internal governance of higher vocational colleges is a meaningful way to optimize the type of higher vocational education. The essence of type education is the different types of educational knowledge systems. Becoming a type of education puts forward new requirements for the internal governance of higher vocational colleges. The governance mode based on the reform of detailed education steps is not commanding and collaborative. Vocational discipline is the knowledge system supporting the talent training of higher vocational education, which plays a leading role in running higher vocational colleges. The paper constructs the AIDS internal governance model for higher vocational colleges from four levels of target system, promotion mode, action principle and state system. The model aims to improve the quality of higher vocational colleges and takes the construction of vocational disciplines as the logical main line which integrates synergy, typology and leadership and can effectively make up for the deficiencies of existing research, so as to provide a new perspective for existing research and practice.

Key words higher vocational colleges; type education; governance model; vocational discipline

Author Chu Jinhua, professor and principal of Shandong Transport Vocational College(Weifang 261206); Li Honghua, associate professor of Shandong Transport College

作者简介

楚金华(1978- ),男,山东交通职业学院院长,教授,博士生导师,研究方向:职业教育政策与管理,高等教育治理(潍坊,261206);李洪华(1978- ),女,山东交通学院发展规划与学科建设处副教授,博士,硕士生导师,研究方向:高等教育理论,学科建设,大学文化

基金项目

山东省本科教学改革研究重大项目“应用型大学内部评价制度研究”(D2021008),主持人:陈松岩