从奇经八脉理论探究八段锦的养生原理

2023-12-19朱浩铭苏逸旭鄢行辉

朱浩铭 苏逸旭 鄢行辉

健身气功·八段锦因动作简单,练习方便、效果明显等受到广大群众的喜爱与追捧。笔者认为,其爆火的深层原因与中医的养生原理密切相关。导气引体是八段锦的特色之一,即通过练习形体来达到养生保健的效果。奇经八脉自古以来皆被历代养生家所推崇,其背后的养生价值不容忽视,而八段锦的动作、意念、心法上与其密切相关。笔者试从这个角度浅谈八段锦爆火背后的养生原理。

《黄帝内经》已有奇经八脉的记载,《难经》进一步说明:“脉有奇经八脉者,不拘于十二经,何也?然有阳维,有阴维,有阳跷,有阴跷,有冲,有督,有任,有带之脉。凡此八脉者,皆不拘于经,故曰奇经八脉也。”奇经八脉可以沟通十二经脉之间的联系,同时对十二经气血有蓄积渗灌等调节作用。李时珍指出:“正经犹夫沟渠,奇经犹夫湖泽,正经之脉隆盛,则溢于奇经。”传统养生非常注重气血的流注与充盈状态,现代人一些不良的生活方式不断地在消耗着十二正经的气血,使得奇经八脉的蓄积不停地流入十二经脉,影响着人体的健康。

《奇经八脉考》云:“阳维主一身之表,阴维主一身之里,以乾坤言也;阳跷主一身左右之阳,阴跷主一身左右之阴,以东西言也;督主身后之阳,任、冲主身前之阴,以南北言也;带脉横束诸脉,以六合言也。”说明奇经八脉的功能涵盖了表里、左右、前后,上下。

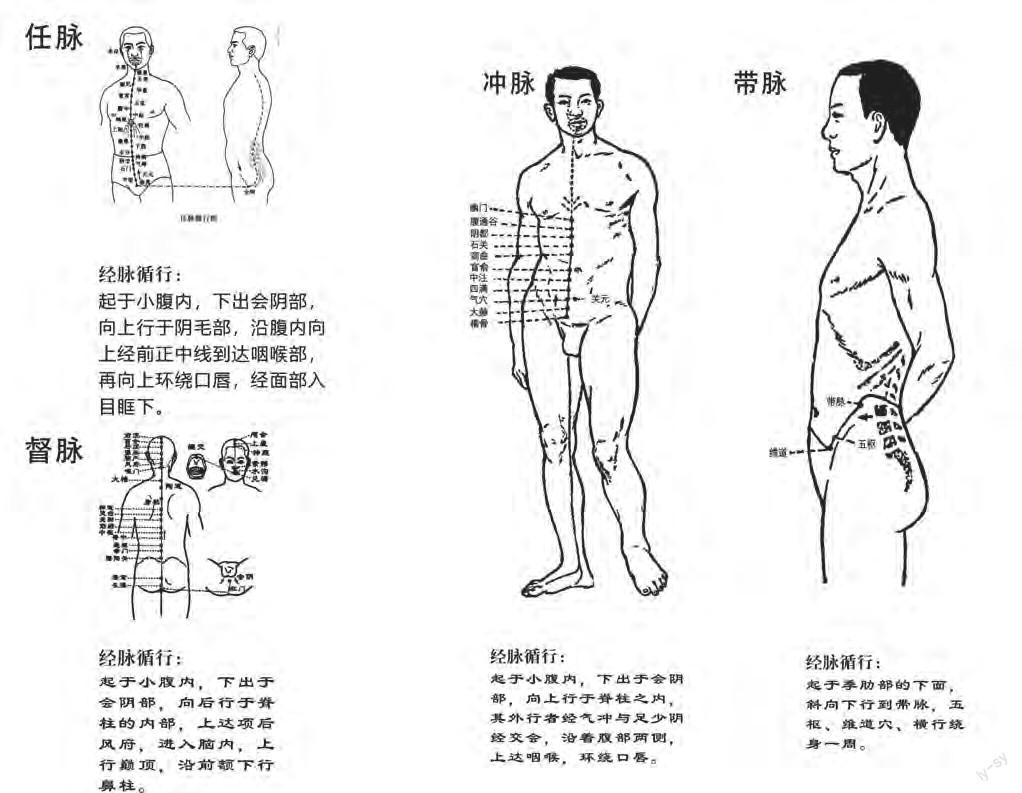

1.督脉

督,有总督、统帅之义,此言督脉具有总督诸阳脉的作用。督脉循行起自肾下小腹内,分歧胞中,经耻骨中央,从会阴穴循尾闾上行于腰背正中,循脊椎上行至风府穴入脑,上巅顶沿前额正中下鼻柱,过人中穴环唇合于龈交穴。督脉,冲脉,任脉都起于胞中,称为“一源三岐”,其中督脉统帅冲任二脉、一身之阳,还对肾气、脊柱有调节作用。因此,《难经·三十难》言“督之为病,脊强而厥”。

2.任脉

任者,妊也,是人生养之本。因脏腑的募穴基本都分布在任脉上,所以任脉对养生、募集、排泄身体代谢产物起着关键作用。任脉起于小腹内的胞中,出中极穴,下至会阴穴,在耻骨联合部上行,沿胸腹正中线上行,抵咽喉上颐,至承浆穴,分支环绕口唇,在龈交穴与督脉交会,再上行至两目下。《难经》提到任脉为病变现为体内的结块,即排泄功能障碍。

3.冲脉

冲,为要冲,汇通之意,冲脉又称为“十二经脉之海”,表明了气血在此处交汇充盈。冲脉的循行分为上行支和下行支:上行支起于胞中,潜行于腹腔后壁,沿着脊柱内侧上行,与足太阳膀胱经的大杼穴交汇;下行支同样起于胞中,下至会阴穴与任脉、督脉、足少阴肾经经交会,从胃经气冲穴横出,沿着大腿内侧向下斜行进入腘窝,再经胫骨内侧与肾经相并而行到足下。从冲脉的循行足可见其对脏腑经络气机、男子之精、女子之月经调节起着重要作用。脾胃为气血生化之源,与冲脉主气,为血海而藏血密不可分,故有“冲脉隶于阳明”之说。

4.带脉

带,即约束也,因带脉是一条横向循行的经脉,所以具有总束诸脉、使其调柔的作用。带脉起于章门穴,斜向下行至带脉穴,绕身一周,平行十四椎,并于带脉穴再向前下方沿髋骨斜行到少腹,与足少阳胆经的五枢穴、维道穴相交会。带脉对诸脉的约束作用主要表现在防止诸经脉出现气陷而下垂弛纵。故《杂病源流犀烛》中指出“:一身上下,机关全在于带脉,带脉不能自持其气,其症皆陷下而不上”。

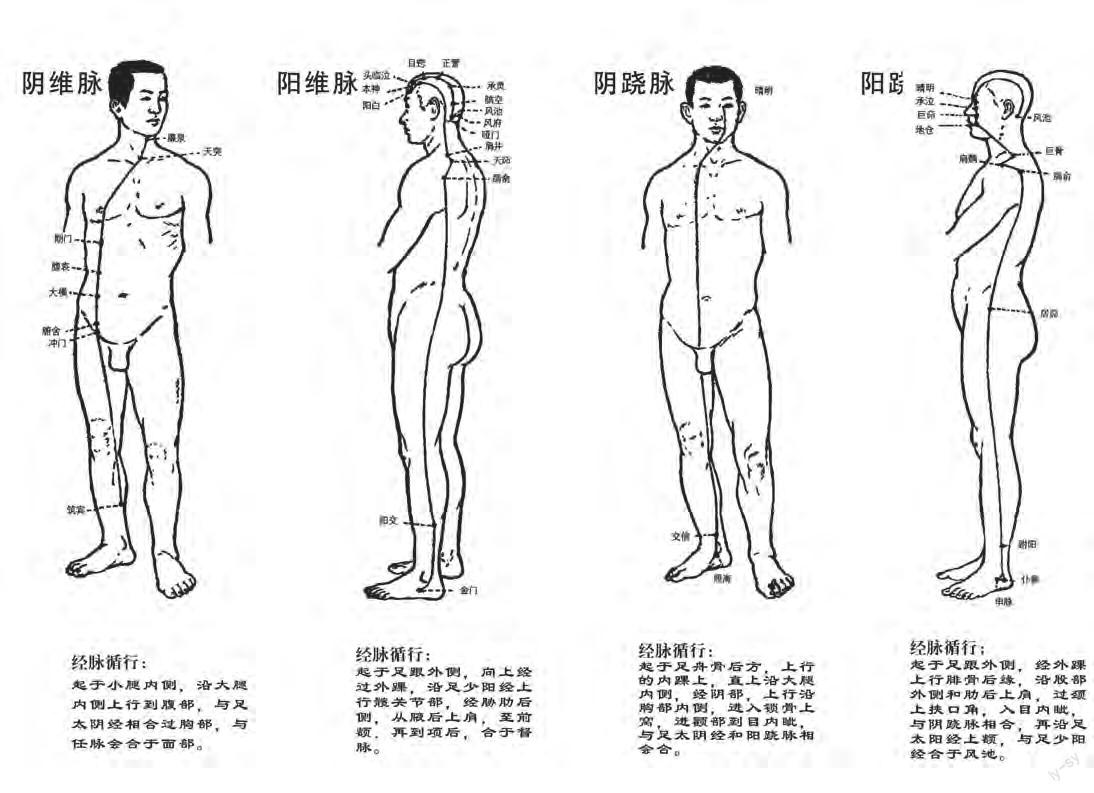

5.阳跷脉

跷有敏捷、矫健之意,主司运动,因其脉行于外侧,故名,阴跷脉则反之。阳跷脉是足太阳膀胱经的分支脉,起于足跟外侧,从外踝上行到腓骨后缘,沿着大腿外侧经胁肋部上达肩关节,绕过颈部夹着口角上行进入目内眦,与膀胱经、小肠经、胃经阴跷脉在睛明穴交汇。《难经》云:“阳跷为病,阴缓而阳急”,此处说明的是阳跷脉异常会出现阳气过旺而出现循行部位筋节出现挛急等。《黄帝内经》在计算男子经脉长度时只计算阳跷脉而不计算阴跷脉,突出了阳跷脉在男子生理中的主导作用。

6.阴跷脉

阴跷脉是足少阴肾经的分支脉,从足跟内侧开始循行,沿着肾经的照海穴上抵大腿内侧,经过阴部后沿着腹部、胸部进入缺盆穴,分支出人迎之前,至咽喉,交贯冲脉,过颧部,达鼻旁,属目内眦,与手足太阳、足阳明、阳跷脉交会于睛明穴。阴跷脉主司一身左右之阴,中医认为左主血、右主气,因此,身体偏左部的疾病多与血有关,可以从阴跷脉入手进行治疗。女子以血为重,《医学纲目》在注解《灵枢·脉度》时说明了阴跷脉在女子生理起着主导作用,这与女子以肝为先天不谋而合。

7.陽维脉

维是维持,维络的意思,阳维脉对阳经、外邪入侵等有调节和控制作用。阳维脉起自足太阳膀胱经之足跟外侧,经过足外踝后沿着足少阳胆经上行至髋关节,走胁肋后侧穿腋后上达肩部,经耳后部抵达风池穴,最后经头侧部循行至前额部。《难经》提到“阳维为病苦寒热”,李时珍强调阳维脉维络着手足三阳经,说明了从阳维脉可以治疗外感邪气引起的相关疾病。

8.阴维脉

阴维脉从小腿内侧沿着足少阴肾经上行,在腹部与足太阴脾经相交,循行到胸胁部与足厥阴肝经交合,最后上行到达咽部与任脉重合。《难经》提出“阴维维于阴”“阴维为病苦心痛”,强调了阴维脉与内伤疾病相关,气血异常则表现为心与心包系统疾病。

9.八脉交会穴

十二經脉中有8个腧穴沟通着奇经八脉,被称为八脉交会穴,分别是:手太阳小肠经的后溪穴——督脉;手太阴肺经的列缺穴——任脉;足太阴脾经的公孙穴——冲脉;足少阳胆经的足临泣穴——带脉;足太阳膀胱经的申脉穴——阳跷脉;足少阴肾经的照海穴——阴跷脉;手少阳三焦经的外关穴——阳维脉;手厥阴心包经的内关穴——阴维脉。

1.两手托天理三焦——阳维脉

动作:两臂外旋微下落;两臂内旋向上托起,掌心向上。通过两手交叉上托,缓慢用力,保持拉伸可以拉伸手少阳三焦经,两臂的内旋和外旋也可以刺激外关穴。

此式可通利三焦,通过旋转刺激手少阳三焦经的络穴外关,因外关通阳维脉,故可以起到疏通阳维脉的作用。阳维脉的病候表现为:“阳维为病,苦寒热”,此为外邪引起的病症。八段锦将此作为第一式,也体现了增强正气抵御外邪以养生的重要性。

2.左右开弓似射雕——任脉

动作:右掌屈指成“爪”,向右拉至肩前(中府穴-云门穴);左掌成八字掌,目视左手,意注商阳穴。展肩扩胸可刺激调节手太阴肺经和手阳明大肠经。

此式一侧手置于肩前肺经循行部位,中府穴既是手太阴肺经起始穴,又是肺的募穴,肺气在此处聚集、汇合;另一侧手意念注视在手阳明大肠经的井穴、起始穴——商阳穴,;此外,在拉弓时对肺系统的锻炼尤其突出,作为肺经的络穴列缺,不仅有沟通肺经-大肠经的作用,还与任脉相联系,《灵枢·经脉》:“大肠手阳明之脉……交人中,左之右,右之左,上挟鼻孔。”大肠经交人中,而人中沟通任督二脉,肺经-任脉-大肠经三者相互影响。

3.调理脾胃须单举——冲脉

动作:左臂上举至头左上方,力达掌根,掌心向上;右掌按至右髋旁,力达掌根,掌心向下。一手掌心向上,一手向下的动作与脾升胃降的生理特性符合,《灵枢·邪客》:“脾有邪,其气留于两髀”,一侧手掌按在髋旁具有调节脾胃气机的功效。

冲脉能调节十二经气血,又称十二经脉之海,脾胃为气血生化之源,两者对于气血的调节和控制联系密切。冲脉主气,病候表现为“逆气里急”,即气机逆乱的表现;而脾胃为气机升降的枢纽,两者在气机的调节上相辅相成。

络穴具有加强表里两经联系的作用,足太阴脾经与足阳明胃经为表里经,脾经的络穴公孙加强了脾经-冲脉-胃经三者的联系,冲脉的盛衰直接影响着女子的月经排泄,因此妇科名家傅青主在处方用药上重视对脾胃的顾护。

4.五劳七伤往后瞧——阴维脉

动作:两臂充分外旋,掌心向外。此动作对手三阴经的拉伸刺激明显,尤其是手厥阴心包经,其络穴内关穴在外旋内收过程中充分打开。

内关为手厥阴心包经的络穴,为治疗内伤相关疾病的要穴。此式两臂充分旋转随着内关穴的开阖,形成了内关-手厥阴心包经-阴维脉三者调节五劳七伤的模式。

5.摇头摆尾去心火——带脉

动作:身体重心向后右移,上体向右倾,重心左移,摆尾。此动作在摆尾时充分拉伸带脉穴,重新移动左右倾斜时刺激带脉。

《临证指南医案》:“上下交损,当治其中”。“去心火”即表明此式可以调节心肾不交引起的心火上炎症状。带脉的位置位于人体纵轴的中点,摆尾动作的活动轨迹与带脉循行相符,通过疏通带脉气血,让心火和肾水各自归位。

6.两手攀足固肾腰——阳跷脉

动作:两掌心向内沿脊柱两侧向下摩运至臀部;随之上体前俯,两掌继续沿腿后向下摩运,经脚两侧置于脚面;抬头,动作略停;目视前下方。

此式仰身折腰时,膀胱经的经筋和经脉都得到充分的刺激拉伸。折腰时反复抬头正是通过通达膀胱经与阳跷脉达到温通肾与命门的功效。前已述阳跷脉与男子生理功能密切相关,男子又以肾为本,故此式对男性来说更为重要。

7.攒拳怒目增气力——阴跷脉

动作:两掌握固,抱于腰侧,章门穴附近,冲拳瞪目。此式在于调节肝系统,肝在变动为握,章门穴为肝募穴,肝之气血在此汇聚。

阴跷脉司下肢运动,且主双眼的开合,怒目可刺激阴跷脉。此式通过攒拳怒目、十趾抓地以锻炼肝系统,肝体为阴,乙癸同源也体现在肝肾之阴,故而此式通过阴跷脉主阴气来锻炼肝肾。前已述阴跷脉对于女子生理功能具有关键作用,女子又以肝为先天,因此,女性在锻炼时可多体会此式的妙用。

8.背后七颠百病消——督脉

动作:十趾抓住地面,两腿并拢,提肛收腹,百会穴上顶;两足跟下落,轻震地面。提肛、百会穴上顶都在督脉的循行线上。

此式在提踵颠足时对脊柱和督脉有刺激作用,通过抖动来自我调节脊柱关节的紊乱,找到平衡点;在提踵的同时伴随着提肛,长强穴是督脉在体表的起始穴,颠足提肛意在疏通督脉。