教育现代化背景下高水平综合大学发展教师教育路径探究

2023-12-18张雪凌

张雪凌

摘 要:教育现代化离不开教师教育现代化。教育现代化背景下,国家希冀高水平综合大学发展教师教育时发挥自身创新引领效能,助力构建现代化教师教育体系,促进基础教育高质量发展。但在实际落实过程中,高水平综合大学对发展教师教育存在认知性偏差且自我定位较模糊,导致其在发展教师教育时存在倾注力不足、培养模式陈旧、淡化师范性等问题。针对高水平综合大学发展教师教育存在困境,高水平综合大学应肩负师资培育时代使命,定位培养高层次师资;创新师资培育课程结构,重视教育实践实习;平衡学术性和师范性,与师范院校共生联动。

关键词:高水平综合大学;师范院校;教师教育;教育现代化

中图分类号:G40-01

文献标识码:A文章编号:2095-5995(2023)03-0000-00

教育现代化的基础是教师教育的现代化,重点是现代化教育体系的构建。2019年中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》要求“培养高素质教师队伍,健全以师范院校为主体、高水平非师范院校参与、优质中小学(幼儿园)为实践基地的开放、协同、联动的中国特色教师教育体系。”[1]2022年4月11日,教育部等八部门印发的《新时代基础教育强师计划》中提到“构建师范院校为主体、高水平综合大学参与、教师发展机构为纽带、优质中小学为实践基地的开放、协同、联动的现代教师教育体系”“加大在教育硕士、教育博士授予单位及授权点方面对师范院校的引导支持力度,支持高水平综合大學开展教师教育,推动师范人才培养质量提升。”[2]由此可见,构建现代化的教师教育体系离不开高水平综合大学的参与。纵观我国教师教育发展史,早在1897年创立的南洋公学和1898年京师大学堂中便已出现综合大学发展师范教育的萌芽;1922年“壬戌学制”颁布之后初步形成了开放性的教师教育体系,普通大学开始设立教育学院,如南开大学在1923年正式设立教育学系。[3]10已有历史经验表明,综合大学发展教师教育具有必要性和可行性。随着时代发展变化,我们应不断完善综合大学参与教师教育的创新体系,适应新时代教育现代化需求。本研究立足于教育现代化背景,深入剖析高水平综合大学发展教师教育所具有的内在价值,梳理高水平综合大学发展教师教育所面临的现实困境并提出相应的解决路径,对于构建我国现代化教师教育体系、促进我国教育高质量发展、实现教育强国目标具有十分重要现实意义。

一、教育现代化背景下高水平综合大学发展教师教育的价值逻辑

为加快构建现代化教师教育体系,我国出台一系列政策倡导高水平综合大学发展教师教育,为学术性和师范性耦合提供契机,助力形成新时代高质量创新型师资队伍。而在知识指数型增长的信息化时代,建基于学术性之上的师范性才更符合我们对教师的期望,无疑高水平综合大学具有较高的学术水平,这对于我国建设高层次师资队伍具有现实意义;同时高水平综合大学自身所具有的独特优势使其在构建新时代教师教育体系、满足基础教育高质量发展、提升教师职业吸引力等方面具有特殊理论价值。

(一)构建现代化教师教育体系的现实需要

从历史视角来看,我国教师教育经历了从独立封闭体系到混合开放体系的转变。处于不同的历史时期,综合大学参与教师教育的意义和模式也不尽相同:从二十世纪二三十年代的“高师改大”运动到抗日战争时期的师范学院制度再到今天的高水平综合大学参与教师教育,我国综合大学参与教师教育在国家政策要求下不断进行积极探索。立足于十四五规划建设高质量教育体系,我国出台了一系列政策倡导,如2022年4月出台的《新时代基础教育强师计划》中明确要求“构建师范院校为主体、高水平综合大学参与、教师发展机构为纽带、优质中小学为实践基地的开放、协同、联动的现代教师教育体系。”因此,从历史和政策角度透视,构建现代化教师教育体系离不开高水平综合大学积极参与。

有学者提到,“教师教育体系包括教师教育治理体系、教师教育学术体系、教师职前培养体系、教师职后培训体系四个子体系,其中教师职前培育体系是高质量教师教育体系的基石。”[4]承担我国教师职前培养的机构主要是师范院校,但随着我国教育规模不断发展以及人民对教育质量诉求不断提升,单一地由师范院校发展教师教育的弊端逐渐显露。一方面,单纯由师范院校培养的教师师范素养深厚,但其在学术能力方面有所欠缺,未达到现阶段社会对高层次高水平教师的期望。另一方面参与教师职前培养的机构众多,培养的教师数量达到了社会需求,但培养机构的质量以及培养的教师质量离公众的期待还存在差距。有关调研发现,在我国四级三轨教师教育体系共有3000多所学校参与教师培养,但2000多所是中职学校、中师、高等专科、高等师范专科。[5]

然而,高水平综合大学因其一流基础设施建设和名校头衔在招收学生时具有内在吸引力,学业水平较强、能力较高的优秀生源倾向于报考高水平综合大学,这便使高水平综合大学具有优质生源基础,在发展教师教育时,能够有效发挥学生学术水平高和科研能力强的内在功效,培养高层次教师。同时,高水平综合大学学科门类丰富,具有开放性办学体系,利用其所具有的多学科优势和广阔资源优势,促进学科间交叉融合及学院间协同培养,为社会培育所需的高素质复合型教师,从而为构建高质量教师教育体系提供有利条件。因此,让高水平综合大学参与到教师培养过程可以有效弥补单一师范院校发展教师教育所存在的内在缺陷,有益于现代化教师教育体系构建。本质上来讲,现代化教师教育体系建构需要多主体协同互动。高水平综合大学参与教师教育,调整了教师教育供给结构,改变了以往单一的教师教育供给体系,拓宽了师资培养场域,促进了师范院校和高水平综合大学合作,二者协同建构的教师教育培养体系更加符合现代化教师教育体系的内在要求。

(二)满足基础教育高质量发展的内在要求

教育现代化背景下,我国教育的发展已经不再局限于对数量的要求,而转向质量的提高。为了更卓越地促进基础教育高质量高水平发展,需要具备高层次复合型教师,这就要求创新教师培养模式,培养高质量高水平的复合型教师。以往单纯的师范院校培养教师的模式,为我国教育的发展提供了充足数量的教师,适应了时代需求,促进了教育进步。但随着社会的发展,我国越来越意识到:用师范院校一条腿走路的方式已经不能满足人民群众对优质教育的渴望。而高水平综合大学参与教师教育,利用其综合化优势,将自身定位于培养高水平师资,可以有效减少培养师资过程中的低端供给,优化教师培养结构,有利于为社会培养高水平复合型师资,满足基础教育对高质量师资的需求,从而促进我国基础教育高效发展。

从国内外高水平综合大学参与教师教育的经验来看,高水平综合大学参与教师教育的主要定位是培养社会所需的教育硕士和教育博士。[6]从国际上看,斯坦福大学、哈弗大学、哥伦比亚大学等享誉国际的顶尖学府都参与教师教育,并且其教师教育项目的培养层次均较高。国内来看,南京大学在2019年成立的陶行知教育学院承担起培养教育硕士学位的中小学师资,清华大学教育研究院也致力于在新技术背景下为我国各级学校输送高质量教师和教育管理者,除此之外还有上海交通大学建立的教育学院培养硕士层次的高中学科教师、北京大学的教育学院致力于发展高水平的教师教育等等。[7,8]26,78由此可见,高水平综合大学发展教师教育不仅符合世界教师教育发展趋势,且能够提升一个国家综合教育实力。高水平综合大学依靠其高超的学术水准和较强的学术氛围,为教师专业发展供给高平台,从而优化基础教育师资队伍,促进基础教育蓬勃发展。

(三)提升教师职业内在吸引力的迫切需求

判断一个职业是否具有吸引力主要体现在它的社会地位、职业声望和经济地位等方面。[9]27在我国,医生、律师等职业具有专业属性,要想成为一名合格的医生或者律师需要先学习专门的知识、进行专业的技能训练,再获得标准化的证书,才能正式执业,因此像医生、律师这样的职业往往具有较高社会认可度,因而获得较高的社会地位,职业的内在吸引力也就较强。而我国教师职业的吸引力一直不太理想。教师的社会地位在20世纪80年代之前,在整个职业等级体系中位列后三位;90年代教师职业在社会系统中的15个行业中的位置经常在10至13名之间,从没进入过前10名。[10]较低的社会地位导致教师的职业声望不高,初中教师和小学教师的职业声望在21种不同职业中分别排名第17和第19[11]55,因而人们对从事教师这一职业的意愿偏低,教师职业对优秀人才不具备强烈吸引力。

近年来,我国出台了一系列政策提升教师的政治地位、社会地位和职业地位,如:《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《新时代基础教育强师计划》等,其中均提到借助高水平综合大学的引领作用培养高素质教师队伍,以促进教师职业的专业化,吸引优秀人才从教。有学者提到,“作为教师教育综合化的形式之一,综合性大学参与教师教育的最终指向应是提高教师教育的专业性。”[12]因此从理论上讲,高水平综合大学发展教师教育在尊重教师职业特殊性的同时可以利用自身综合性的特点有效促进教师职业专业化。其一是高水平综合大学能够将学科知识和教育专业知识有效融合,促进二者之间的联动,从而使培养的教师在学术性和师范性方面均获至良好发展,使高水平综合大学培养的教师具有较强的身份认同;其二是高水平综合大学依靠其丰富的资源建构综合化课程体系,使得高水平综合大学培养的教师兼具广博知识基础及融合性知识体系,适应知识转型社会。同时有关调研也发现,中小学校每年招收的教师中已有1/4来自综合大学。[13]所以,高水平综合大学发展教师教育可以推动教师这一职业的专业化进程,使教师社会地位和职业声望得到提升,扩大教师职业内在吸引力。

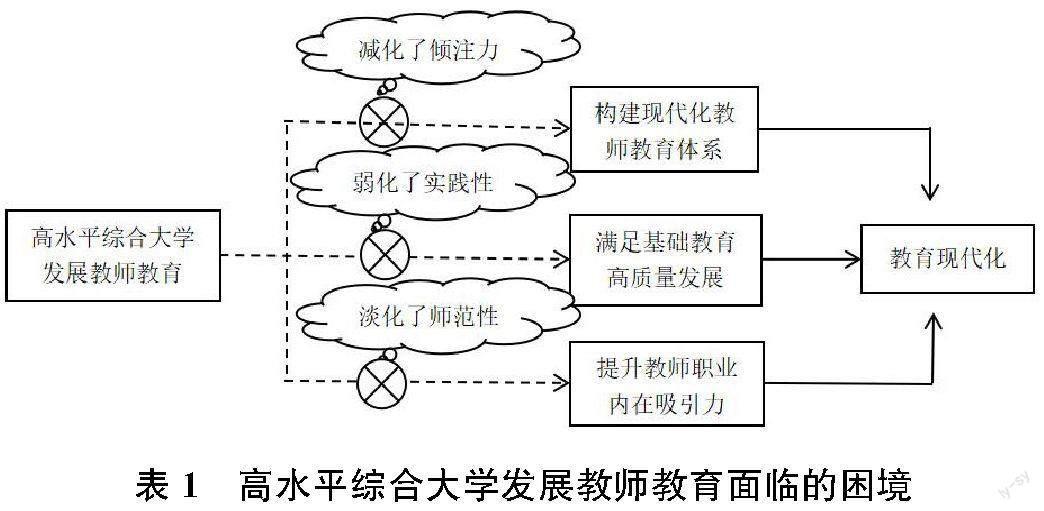

二、高水平综合大学发展教师教育面临的现实困境

教育的高质量发展离不开高素质的教师,高素质的教师离不开高水平的教师教育,因此高水平综合大学参与教师教育是实现我国教育现代化的必由之路。高水平综合大学发展教师教育在应然层面具有引领性使命,但其发展教师教育的理论价值在转变为真正实践价值过程中仍暴露出些许问题,包括高水平综合大学对自身角色和职能定位的模糊性减化了对教师教育的倾注力、培养模式的陈旧性弱化了教师教育的实践性、缺乏必要的道德陶冶淡化了教师教育的师范性,这均阻碍着我国教育现代化的实现,如图1所示。

(一)自我定位模糊,减化了教师教育的倾注力

高水平综合大学在发展教师教育时对自身发展定位认识还不够清晰和明确,主要体现在角色定位模糊和职能定位模糊两个方面,由此导致其在发展教师教育时投入的倾注力不足。

首先,角色定位模糊导致发展教师教育的盲目性和随意性。从角色定位来看,国家出台的相关政策均表明在建设现代化教师教育体系、培养高素质专业型教师队伍上,应发挥师范院校的主体作用和高水平综合大学的参与引领作用。即从政策层面上规定了高水平综合大学发展教师教育的角色定位应是一流性和引领性,表现为能够以较高的水准参与到教师教育的发展过程中。但在国家政策大力鼓舞下,一些高水平综合大学在发展教师教育时具有一定随意性,具体体现在一些综合大学在历史发展过程中并没有发展教师教育的传统,并且目前也没有发展教师教育的资源优势,却盲目跻身于发展教师教育行列,只是为了扩大自身所涉领域,导致其所发展的教师教育没能起到创新引领作用,造成学者所言的“除了一些高水平非师范大学“借机”搭上教育专业学位研究生培养的“顺风车”外,未能出现既定政策所期待的高水平、综合大学参与教师教育的盛景。”[14]同时,高水平综合大学对自身在发展教师教育过程中所充当的辅助角色认识浅表化,在发展教师教育过程中与师范院校之间存在资源和利益竞争的情况[9]29,也没有意识到自身在促进教师职业由重数量转向重质量过程中所起到的领航作用,不根据自身实际情况而盲目发展教师教育,一味设置较高的办学重心,与师范院校竞争教育资源,从而偏离自身角色定位。

其次,职能定位模糊导致发展教师教育倾注力不足。高水平综合大学发展教师教育之目的理应是适应现代化教育需求,促进教师教育转型,提升教师队伍的整体素质。但由于高水平综合大学的基本定位是研究性和学术性大学,教师教育因其内在的师范性特征“不能为学校带来学术荣耀,也不能有效地服务社会发展,产生重大的不可替代的社會影响力”[15]在学科评估和“双一流”建设中不具备优势,因而造成教师教育在高水平综合大学处于边缘地位。高水平综合大学只看到发展教师教育表层弊端,未能突破表象透视出发展教师教育的深层价值,对教师教育职能认识度不充分,在举办教师教育时没有将其摆在发展的重要位置,使其在高水平综合大学中沦落到边缘地位成为边缘学科。甚至“最近五六年来,不少高水平综合大学的教育学院 (高教研究所) 先后被裁撤, 或被合并到有关学院”[7]23,教师教育在高水平综合大学得不到优质资源、强大师资队伍以及完备设施场所等,所培养的教师难以符合国家对高水平综合大学发展教师教育的期望,无法满足社会对高质量教师的需求,没有凸显其为基础教育服务的使命。这些均制约着高水平综合大学发展高质量的教师教育,影响现代化教师教育体系的构建。

(二)培养模式陈旧,弱化了教师教育的实践性

有学者提到,一流综合大学代表的高等教育系统与教师教育所处的师范教育系统属于两个不同的场域,二者有着不同的发展逻辑和发展轨道[16],即高水平综合大学发展教师教育的模式应具有自身的特殊点和创新点。但一些综合性大学在发展教师教育时简单地照搬师范院校的模式,或者借鉴自身历史经验的基础上未及时革新以适应新时代发展的需要,“综合大学在发展教师教育时既缺乏对中小学教师市场的成熟观察,也少有长远的配套政策”[16],主要表现为高水平综合大学发展教师教育的课程模式缺乏新意,未抓住教师职业具有的实践性本质。

第一,课程设置比例不合理,忽视学科间融合。依据课程设置可以看出一门学科的重点体现在哪些方面,是一门学科发展的关键因素。教师教育作为一门软学科,需要知识技能和道德素养两方面齐头并进,在课程设置上学科教育和教师教育占比应持平,甚至教师专业教育类课程应超过学科教育课程,而在实际课程中二者占比不协调,专业教育占比较低,忽略对学生教育专业素养的培养。同时高水平综合大学具有多学科的优势,利用自身所具有的优势可以促进学科间交叉融合,使得教师教育发展呈现融合趋势,进而助力培养复合型教师,满足教育现代化的需要。但是一些综合大学在课程设置上仍然采用“公共基础课+学科专业课+教育学科课”的模式[18],未能利用自身的资源优势和多学科优势,将通识教育课程、学科教育课程、专业教育课程等有机整合起来,专业教育课程与学科教育课程处于分裂状态,二者简单相加的课程结构设置无法满足社会对复合型教师的期待。

第二,与中小学联系呈疏离态,弱化实践实习。教育实践应是培养教师职业技能的重要环节,是理论应用于实践、检验学习成果的重要手段,是锻炼自身教学能力的宝贵机会。缺乏此环节必将导致未来走向教育岗位的教师缺乏理论和实践的融合,不能很好地将自身所学习知识践行于真实课堂。由于高水平综合大学的办学传统是追求学术,导致一些高水平综合大学在发展教师教育时弱化了教育实践和实习的存在意义,其所培养的学生虽然拥有坚实的理论基础却无法直接应用于课堂情景,违背了教师职业所具有的实践属性。再加上一些高水平综合大学缺乏相应的实践基地,与中小学联系不紧密,这使得培养的教师无法真正了解基础教育现实情境,也就无法真正为基础教育服务,实现教育现代化。

(三)欠缺道德陶冶,淡化了教师教育的师范性

教师是一种需要具备知识技能和道德情操的特殊职业,并且德行是教师的核心素养。因此教师的培养不仅仅是增长教师的知识丰富度、技术熟练度,更为重要的是使教师具有高尚的道德情操、崇高的使命感和强烈的价值关怀。师范院校在培养教师过程中,为教师的身心发展创造了良好的文化氛围,在校风、学风、学校环境和价值观等方面都无一不蕴含着对教师德行的要求,陶冶着教师形而上层面的素养。对于教师教育而言,其属于学科生态结构中的软学科,具有自身的特殊性,不可能通过单一讲授理论知识来达到培养高质量教师的目的,再加上教育结果具有内隐性,故不能通过外在的、简单的方式来测量或评判教育效果。因此,若缺乏促进教师自身专业发展和陶冶教师德行的文化氛围,培养出来的教师并非真正意义上高质量的教师,无法从本质上提升教师职业的内在吸引力,阻碍了我国教育现代化进程。

高水平综合大学在学术上的优势是毋庸置疑的,但相比于师范院校,其在培养教师方面存在一定的不足。较高的学术性要求使得一些综合大学在发展教师教育时并未意识到教师教育具有较强师范性的特征,依照办其他非师范类学科的经验创办和发展教师教育,关注教师教育学术成果而忽略教师最重要的德行,使培养的教师注重学术性而忽视师范性。依据现阶段我国高水平综合大学发展教师教育主要存在的三种模式来看:南京大学的“教育研究院+专业学院”、上海交通大学的“教育学院独立运行”、北京大学的“学术硕士 (博士) +教师教育辅修”。[7]26这三种模式均各有利弊。但从总体上来看存在一个相同的弊端,即所培养的教师具有的学科知识与教育专业知识没能达到预想的两类知识交叉融合的效果,在充分发挥高水平综合大学多学科优势培养复合型教师上仍然存在一定困境,教师只是在学科知识技能上有所提升,而在形而上素养层面并未得到有效陶冶和提升。同时也由于高水平综合大学较高的学术追求,在校园文化环境方面便会突出对学术和真理的追求,缺乏对教师情感陶冶的文化环境,从而使教师不具备强烈的职业认同感和坚定的道德使命感。诚有学者所言:“仅从知识技术层面上来推进教师专业化是不完整的专业化,在形而上层面上塑造教师的专业道德、情感和理想等,不仅能彰显教师突出的专业素质,也能激励推动教师实现在专业技术上的持续发展”[19],而这也正是综合大学目前所欠缺的地方。

三、高水平综合大学发展教师教育的路径探究

上述提到的高水平综合大学发展教师教育时所面临的现实壁垒是阻碍我国教师教育高质量发展、基础教育提质增效、教师职业专业化的主要原因。针对上述问题,我们应对症下药将高水平综合大学所拥有的生源优势、学科优势、学术资源等转化为发展教师教育的现实资本,从而构建现代化教师教育体系,促进我国教师教育和基础教育高质量、高水平发展,提升我国教师职业内在吸引力。

(一)肩负师资培育时代使命,定位培养高层次师资

首先,积极承担自身责任担当,探索适切的教师教育模式。我国高水平综合大学本质上是公立属性的大学,每年国家都投入大量的公共经费满足其自身发展的需要,因此在国家需要高水平综合大学为我国教师教育高质量发展注入鲜活能量时,高水平综合大学应有义务承担起发展教师教育的責任,并积极主动促进教师教育高质量发展,为我国基础教育事业培养一批高素质教师队伍。高水平综合大学在积极承担起发展教师教育的社会责任后,还应结合自身实际,因校制宜地探索多元教师教育模式,充分发挥自身特色举办教师教育。对于我国现存的三种主要培养模式(南京大学的“教育研究院+专业学院”、上海交通大学的“教育学院独立运行”以及北京大学的“学术硕士 (博士) +教师教育辅修”),其他高水平综合大学应结合自身发展需要,吸收其实施过程中的精髓,建设基于本校特色多元的教师教育模式。同时世界一流大学均在很大程度上发展教师教育,我国高水平综合大学可以借鉴世界一流大学的教师培养模式,比如美国的“4+0”、“4+1”和“5+1”模式,构建现代化教师教育体系,推动我国教师教育现代化,促进整个教育事业的现代化。

其次,明确高层次师资培养目标,服务基础教育事业。高水平综合大学发展教师教育应明晰自身的目标与定位,着力避免盲目开展教师教育而带来的教育资源浪费。基础教育事业为高水平综合大学输送了大量優质人才,促进了高水平综合大学自身发展,高水平综合大学理应在发展教师教育时下移办学重心,反哺基础教育,形成二者双向促进。同时,高水平综合大学自身具有较强的科研实力、拥有多样的资源配置,且在招收优质生源上享有得天独厚的地位,基于这些条件,高水平综合大学在推动我国教师教育高质量发展上具有不可推卸的引领作用。因此,高水平综合大学应树立坚定教育信念,力促基础教育蓬勃发展,将举办教师教育的重心定位于服务基础教育,以培养教育硕士为主,随着办学规模和办学层次的不断提升,引入教育博士的培养,使高水平综合大学的教师培养符合高端性特征,以此来推进我国教育现代化进程。

(二)创新师资培育课程结构,重视教育实践实习

高水平综合大学发展教师教育的目的是发挥高水平综合大学创新引领作用,培养高质量高水平师资,从而提升我国教师教育专业化水平、促进基础教育高质量发展。因此高水平综合大学应立足于自身综合化优势,整合多方资源,创新教育学院(教育研究院)的课程体系。

首先,合理调整课程设置比例,适当增加教育类课程课时。以往高水平综合大学设置的课程模式较为传统,师范类专业教育学科课程占比较低,公共基础课和学科专业课占比较高,课程结构比例不合理,导致师范类学生教育专业素养欠缺。而教师所具有的教育专业知识和教育专业情意是同等重要的,在创新课程设置体系时应适当增加教育学科课程比例,从而能够使学生拥有深厚的教育专业素养,激发对教师专业情感、专业理想的认同。

其次,耦合各学科学院设计综合性、开放性课程体系。一方面可以借鉴芬兰职前教师培养的经验:保障大学中的各个学科学院及教师教育学院之间的合作和交流。[19]高水平综合大学要发展高质量高水平的教师教育关键是要利用其学科门类丰富的优势革新以往学科分离的课程体系,用教师教育学科赋能其他学科。处于知识创新时代,我们需要的是复合型、创新型教师,不能再依靠以往线性的知识传授模式或单一的学科类型来进行教学和学习,而是要打破知识边界,促进学生知识的融合性和连贯性。借鉴芬兰综合大学发展教师教育的经验,我国高水平综合大学可以在发展教师教育时充分衔接各学科学院,设计“大课程”以适应基础教育课程越来越综合化的趋势,开展模块学习以发展学生思维逻辑、培养学生运用知识的能力。另一方面应为有志于从事教师职业的非师范专业学生提供开放性选修课程。高水平综合大学有较好生源,若这些优质生源未来想要成为教师,对于建设高质量教师队伍、促进基础教育高质量发展帮助巨大。因此,高水平综合大学应形成更加开放的课程体系,让有志于从事教师行业的学生可以根据自身需求进行选择,制订个性化课程学习,并为其提供培养教师专业素养的课程,建立评估机制,确保在取得教师资格证时已经具备教师所应具备的专业知识、能力和素养。

最后,重视教师教育专业实践性特点,将理论和实践融为一体。教育实践是将课堂所学应用于现实情境中的重要环节,是成为一名合格教师必不可少的关键链环。相关研究表明:综合性大学能否为师范生提供更多培养和训练的机会将对师范生职业认同产生重要影响。[21]高水平综合大学所培养的教师应是高水平高层次的研究型教师,推进教师专业化进程。因此,应为教师教育学生配备双导师,让学生在校内的科研学习环节和校外的实践实习环节均得到有效成长,并鼓励学生在实践过程中开展行动研究,将理论和实践紧密交织、联动互促。高水平综合大学也应建立自己的教学实践基地,为学生提供充足的实践和实习时间,同时制定相关实习标准,将教育实习贯穿于理论课程学习过程,引导学生写反思日志记录自己的困难和收获,并与实习导师和学术导师进行研讨,在理论和实践双方得到质的提升。

(三)平衡学术性和师范性,同师范院校共生联动

首先,规避矛盾走向学术性和师范性的耦合。高水平综合大学具有雄厚的科研实力,其在发展教师教育时不可避免偏重学生的研究能力,忽视教师教育所持有的师范属性。但是,有效利用高水平综合大学所拥有的浓厚学术氛围,可以帮助规避长期存在的学术性和师范性之间的矛盾。一是高水平综合大学在追求高深学问的基础上营造立德树人的文化氛围和环境。我国教育的根本任务是立德树人,所以为师者必须以德为先。教师教育作为一门专业,主要是培养未来的教育者或教师,这就要求在发展教师教育时更为注重的是陶冶教师的德行。教师德行、情感和价值观的培养贯穿于培养教师的全方位,这就要求高水平综合大学在发展教师教育时,利用其综合性、开放性和多样性特点营造一种促进教师德行和专业知识双重提升的氛围环境。二是高水平综合大学必须充分认识到发展教师教育需要学术性和师范性之间的辩证统一。就教师教育专业而言,“没有学术性的师范性是低水平的师范性,没有师范性的学术性是盲目的学术性。”[22]高水平综合大学在发展教师教育时应把教师教育融入其多学科优势以及强大的学术背景之中,用教师教育赋能其他学科,在开放的视野中耦合学术性和师范性。

其次,建立与师范院校互惠共生的伙伴关系。我国教师教育发展实行的是“两条腿走路”方针,高水平综合大学应与师范院校互惠共生,避免唯利是从,从而加快构建新时代教师教育体系,培养高素质创新型教师。高水平综合大学与师范院校之间合作共赢,有赖于以下两点的完善度。一是在教育资源分配方面应做到公平公正。但这不意味着政府应给予高水平综合大学与师范院校同等的资金支持、政策要求以及招生分配名额等,而是根据高水平综合大学与师范院校在发展教师教育时层次与结构的不同给予与之相匹配的教育发展资源,针对高水平综合大学与师范院校二者的实际情况和具体需求完善资源的供给保障体系。二是高水平综合大学与师范院校之间的关系定位应不断完善。师范院校是发展教师教育的主力军,肩负着培养我国社会所需较大数量教师的重担;高水平综合大学是发展教师教育的参与者和引领者,承担着提高我国教师质量的任务。虽然二者侧重点不同,但具有相同价值引领,即发展我国特色的教师教育,培养适应时代需求的高素质复合型教师。高水平综合大学应发挥自身优势,在实际建设过程中向师范院校取经,并结合自身情形打破传统的教师教育,形成高水平综合大学特色的教师教育。同时应创新高水平综合大学与师范院校发展教师教育的协同制度,让二者在合作中竞争,可以有效促进二者实力的提升,又能避免陷入无序竞争。

参考文献:

[1]中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》[EB/OL].中国政府网,2019- 02- 23[2022-05-12].http:∥www.gov.cn / zhengce /2019-02 /23 /content_5367987.htm.

[2]教育部等八部門关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知: 教师〔 2022 〕6 号[EB/OL].(2022-04-11)[2022-05-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202204/t20220413_616644.html.

[3]曾煜编著.中国教师教育史[M].北京:商务印书馆,2016(107):10.

[4]赵英,朱旭东.论高质量教师教育体系建构[J].中国高教研究,2021(10):53-54.

[5]朱旭东.建构与新时代相匹配的教师教育体系[N].光明日报,2018-09-27(14).

[6]谢维和.综合性大学参与教师教育的实践与思考[J].教育研究,2022,43(04):157.

[7]张应强.高水平综合大学举办教师教育:可能优势及其现实转化[J].国家教育行政学院学报,2021(11):18-27+59.

[8]康晓伟.我国高水平综合大学参与教师教育的现状、问题及对策研究[J].大学教育科学,2013(02):78.

[9]胡雪芳.师范大学与综合大学纷争下的教师教育[J].江苏高教,2021(04):22-31.

[10]陈赟.20世纪90年代教师工资问题研究[J].清华大学教育研究,2003(01):93.

[11]陈富,杨晓丽,宁志恒等.中小学教师职业声望纵向研究——基于2010年与2019年调查的实证分析[J].上海教育科研,2020,No.401(10):55.

[12]荀渊,曹荭蕾.综合性大学参与教师教育的政策演进与行动路径[J].教育发展研究,2021,41(19):38.

[13]王烨捷.师范类教育面临“控量提质”[N].中国青年报,2015-10-14(04).

[14]蔡国春.改革在路上:中国特色教师教育体系建设之省思[J].江苏高教,2019(12):34.

[15]赵明仁,李京蔓.高水平综合大学教师教育的发展逻辑与强化策略[J].教师发展研究,2021,5(01):84.

[16]闫建璋,蔡馨宇.一流综合大学参与教师教育的责任与策略[J].江苏高教,2021(04):16.

[17]邓磊,李源田,杨甜.机遇与挑战:综合大学开展教师教育的SWOT态势分析[J].河南大学学报(社会科学版),2013,53(03):139.

[18]黎大志,姜新生.综合性大学教师教育专业的反思:趋势、问题与出路[J].大学教育科学,2011(03):62.

[19]刘小强,蒋喜锋.关于教师教育改革的反思与建议[J].教育理论与实践,2015,35(02):28.

[20]李玲,周钧.芬兰职前教师教育质量保障制度研究[J].比较教育研究,2018,40(10):88.

[21]张佳伟,李莹,陆丽.综合性大学师范生教师职业认同现状研究——基于S大学的实证分析[J].江苏高教,2021(11):70.

[22]钱国旗.对综合性大学教师教育改革与发展的思考[J].高校教育管理,2008(04):13.

Exploring the Path of Developing Teacher Education in a High-level Comprehensive

University in the Context of Education Modernization

Zhang Xue-ling

(Department of Education, Shaanxi Normal University, Xian, Shaanxi 710062, China)

Abstract:

Modernization of education is inseparable from modernization of teacher education. In the context of education modernization, the state expects high-level comprehensive universities to play an innovative and leading role in the development of teacher education, helping to build a modern teacher education system and promoting high-quality development of basic education. However, in the process of actual implementation, there are misconceptions and ambiguities in the perception of the development of teacher education in high level comprehensive universities, which lead to the problems of insufficient devotion, obsolete training mode and dilution of teacher education in the development of teacher education. In response to the dilemma of developing teacher education in high-level comprehensive universities, high-level comprehensive universities should take up the mission of teacher training and position themselves to cultivate high-level teachers; innovate the curriculum structure of teacher training and emphasize practical practice in education; balance academic and teacher training, and make symbiotic linkage with teacher training college.

Keywords:High-level comprehensive university; Teacher training colleges; Teacher Education;Modernization